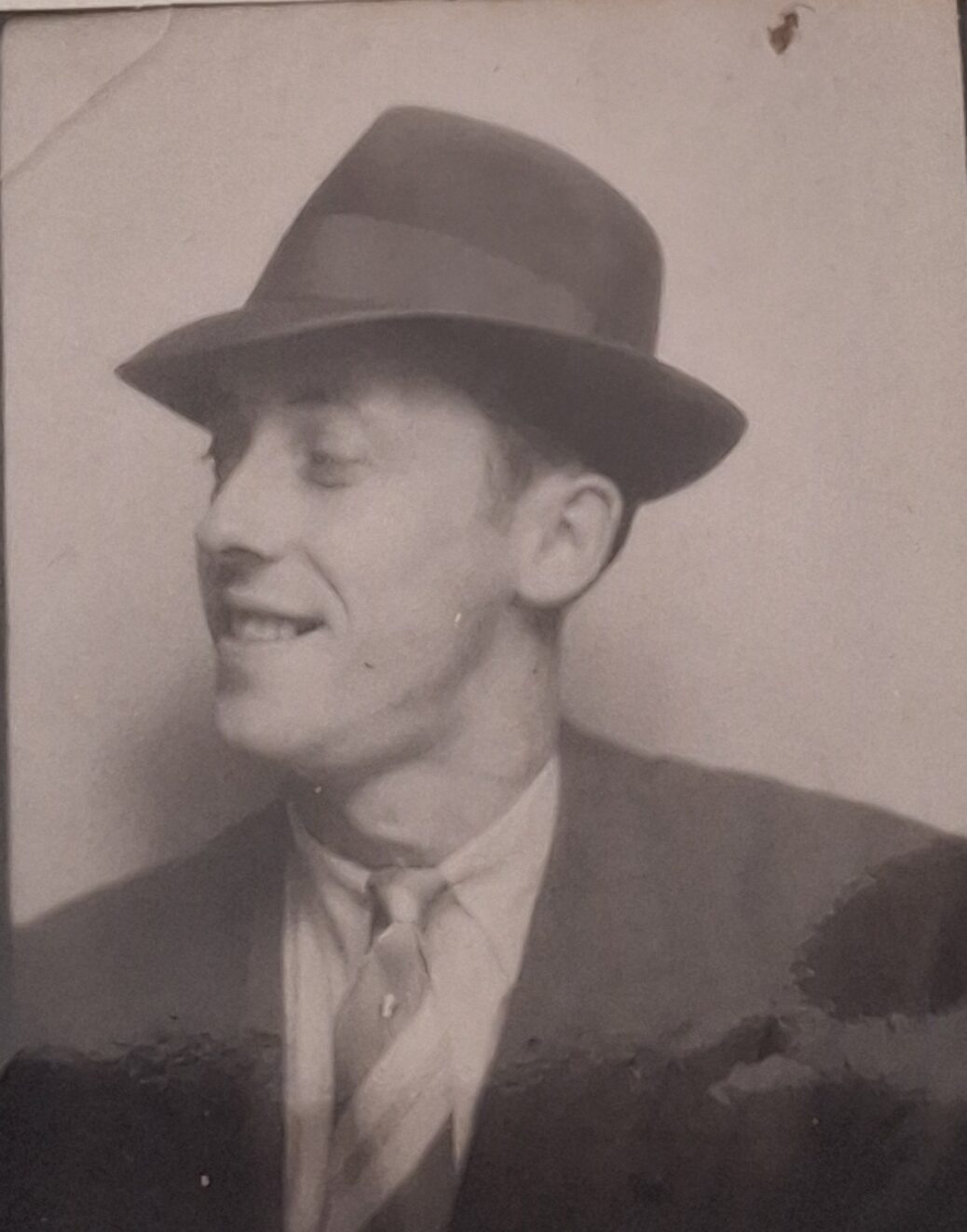

Isaac MEISTELMAN

Photographie non datée d’Isaac Meistelman ©Collection personnelle de Michel Brodsky

L’atelier « En …quête d’histoire » du collège la Fosse aux Dames aux Clayes-sous-Bois a mené une nouvelle enquête cette année. Accompagnés par leurs professeurs, Marie Hurtevent et Géraldine Kerserho, Joanna Barbosa, Loris Bocquet, Léonie Boitrelle Gaechter, Milla Boulanger-Daleau, Emma Braz-Rente-Moitron, Lina Cuccina-Beucher, Zoé Granjou, Rebecca Karlin Perrier, Mathis Opresco, Perrine Ragazzini, Tea Sheremeti et Manel Turmeau, sont partis sur les traces d’Isaac Meistelman, un jeune déporté juif et de son épouse Thérèse.

En suivant différentes pistes dans les archives, les historiens en herbe ont découvert des bribes de l’existence d’Isaac, bouleversée par son arrestation puis sa déportation par le convoi 77, en compagnie de sa jeune épouse. En retrouvant la trace du neveu de Thérèse, et en lui rendant visite en juin dernier, les élèves ont pu rencontrer le dernier témoin direct de l’existence d’Isaac : Michel Brodsky, aujourd’hui âgé de 86 ans, qui a conservé précieusement quelques photographies inédites de son oncle, sans lesquelles son visage serait resté une énigme frustrante…

Les élèves ont également découvert l’existence de sa sœur Rosa, de ses parents David et Berthe, d’un oncle et d’une tante. Autant de personnages d’une histoire émouvante qui s’achève dans l’horreur du camp d’Auschwitz-Birkenau.

Isaac, fils de réfugiés russes

Isaac Meistelman est issu d’une famille juive d’origine russe. Ses grands paternels, Riven (ou David) Meistelman et Hava Schneidermann (parfois nommée Selnedman), sont originaires de Solobkvitsi, alors dans l’Empire russe, mais aujourd’hui en Ukraine dans l’oblast de Khmelnitski. Riven est né en 1865 et Hava en 1870. L’incertitude concernant leurs prénoms ainsi que le nom de jeune fille de la mère provient des divergences entre plusieurs documents d’époque. Le couple Meistelman a eu six garçons. Trois des fils sont restés à Solobkivtsi : Paul et Albert sont tailleurs, Bernard est casquettier. Un quatrième fils est installé en Pologne à Kremenets (aujourd’hui en Ukraine). Enfin, deux fils vont immigrer en France : David, le père d’Isaac, et Jankiel. C’est le dossier de naturalisation de Jankiel Meistelman[1] qui nous a fait découvrir l’intégralité de la fratrie.

Quant à la famille maternelle d’Isaac, nous n’avons trouvé que l’identité du père de Berthe Kant : Chaïm Kant[2]. Nous savons également que Berthe est née en 1885 dans un village nommé Smotrecht dans les archives françaises. Nous pensons avoir identifié ce village comme étant celui de Smotrych, au sud de Kamianets-Podilskyi, aujourd’hui dans l’oblast ukrainien de Khmelnitski.

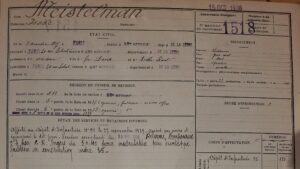

Le père d’Isaac, David Meistelman est né en 1883 à Vil’khovets’[3], un village en Ukraine russe situé au sud de Kamianets-Podilskyi. Il immigre en France avec Berthe Kant (présentée comme sa femme bien que leur mariage ne soit pas documenté) et leur fille Rosa, entre 1912 et 1917. Rosa, aussi appelée Rusik ou Rosine, est née le 9 janvier 1912, comme indiqué dans des documents conservés aux archives de l’OFPRA[4]. Elle a vu le jour à Solobkivtsi.

Isaac, de l’enfance à l’âge adulte dans le Paris des années 1920 et 1930

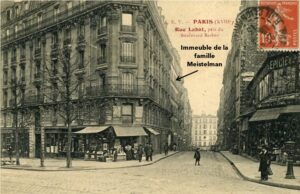

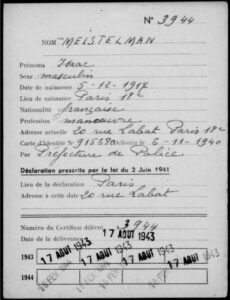

À son arrivée en France, la famille s’installe au 20 rue Labat, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Cette installation dans le quartier populaire de Clignancourt reflète un itinéraire commun à de nombreux réfugiés d’Europe de l’Est qui cherchent à reconstruire leur vie dans un pays perçu comme terre d’asile. C’est dans cet immeuble que naît Isaac le 5 décembre 1917, comme l’indique son acte de naissance[5].

Photo 1 : Carte postale du carrefour Labat-Barbès (début du XXème siècle) © www.cparama.com

Photo 2 : Vue actuelle du 20 rue Labat (XVIIIème) © Marie Hurtevent

La date exacte de l’arrivée de la famille Meistelman à Paris reste inconnue. Mais elle intervient nécessairement entre la naissance de Rosa en Russie et celle d’Isaac en France, soit entre janvier 1912 et décembre 1917. La famille a-t-elle immigré ensemble ? David a-t-il quitté d’abord l’Empire russe, rejoint ensuite par sa femme et sa fille ? Nous n’avons trouvé aucune information qui nous permettrait de trancher. Les raisons du départ de la Russie ne sont pas connues non plus : est-ce pour des raisons économiques ? Ou pour fuir les persécutions antisémites qui secouent certaines régions de l’Empire au début du XXème siècle ? Est-ce lié aux bouleversements politiques de l’année 1917 ?

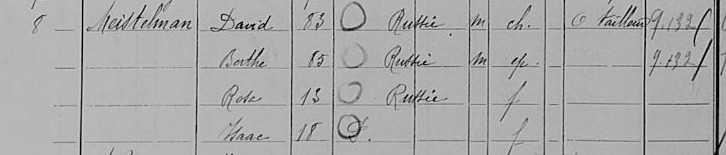

Il est probable que David Meistelman ait exercé la profession de tailleur dès son arrivée à Paris, même si cette activité n’est attestée dans les archives qu’à partir de 1926 : en effet, dans le recensement de cette année-là, David a indiqué être ouvrier tailleur[6]. Cinq ans plus tard, en 1931, David est tailleur pour un patron dans le XXème arrondissement[7]. Son épouse Berthe ne semble exercer aucune profession.

Famille Meistelman – 20 rue Labat (XVIIIème)

© Archives de Paris, Recensement Quartier Clignancourt, 1926.

Peu avant la naissance de son petit frère, Rosa est inscrite à partir d’octobre 1917 à l’école maternelle située 29 rue Marcadet dans le XVIIIème arrondissement. Elle a alors cinq ans et demi. Elle y reste jusqu’au mois de juillet 1919, comme l’indique le registre de cette école[8]. La suite logique de sa scolarité est l’école de filles du 43 rue des Poissonniers à partir d’octobre 1919, mais les registres manquent pour les années avant 1921.

École maternelle Marcadet (XVIIIème), juillet 2025 © Google Map

Deux ans plus tard, Isaac suit les traces de sa sœur : il fait sa rentrée à l’école maternelle publique du 29 rue Marcadet en octobre 1923. Il entre ensuite à l’école élémentaire de garçons au 43 rue des Poissonniers, en octobre 1924. Il quitte cette école en juillet 1931 pour commencer un apprentissage. Il a donc effectué l’intégralité des années obligatoires de sa scolarité. Dans le registre scolaire[9], l’instituteur note qu’Isaac fait preuve d’une « bonne conduite » et d’un « bon caractère ». Il le décrit comme un enfant ayant une « intelligence moyenne », fournissant un « bon travail », avec des progrès jugés « moyens ». En l’absence de mention contraire, il est probable qu’il n’ait pas obtenu son certificat d’études primaires.

Ancienne école 43 rue des Poissonniers (XVIIIème), aujourd’hui collège G. Clemenceau)

© Google Map

En l’absence de témoins directs, nous ne savons rien de la vie familiale dans l’appartement du 20 rue Labat. Nous pensons que la famille n’a pas beaucoup de moyens financiers, mais qu’elle connaît tout de même une certaine stabilité car elle vit à la même adresse à partir de 1917 jusqu’à l’Occupation.

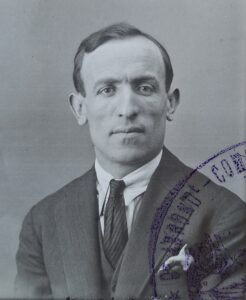

En septembre 1920, le frère cadet de David Meistelman, Jankiel arrive à Paris accompagné de sa jeune épouse, Etia Bekerman[10]. Le couple s’est marié en juin 1919 à Solobkivtsi puis quitte la Russie au printemps suivant pour Varsovie, vraisemblablement dans l’attente d’un visa pour la France. Le couple s’installe dans le XVIIIème arrondissement, non loin du 20 rue Labat. Jankiel et sa femme ont deux garçons nés à Paris en 1921 et 1928. Contrairement à David et Berthe, ils font des démarches pour obtenir la nationalité française en 1927[11]. Juifs non pratiquants, ils parlent le russe et le yiddish. Nous pouvons imaginer que David et Berthe partagent ces caractéristiques religieuses et linguistiques.

Jankiel (photo de 1925) et Etia (photo de 1929) Meistelman

© Archives de la préfecture de police de Paris, IA140.

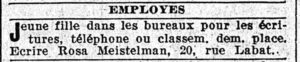

À seulement 14 ans, Rosa publie trois annonces dans le Petit Journal pour rechercher un emploi de dactylographe en novembre 1926[12] : « Jeune fille dans les bureaux pour les écritures, téléphone ou classement, demande place. Écrire Rosa Meistelman, 20 rue Labat ». Nous avons déduit de l’arrêt de ses annonces qu’elle avait dû être embauchée quelque part. En tout cas, Rosa indique être sténodactylo dans le Xème arrondissement lors du recensement de 1931[13].

Annonce déposée par Rosa Meistelman dans le Petit Journal du 11 novembre 1926

© BNF, Gallica.

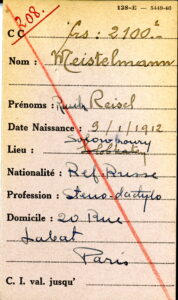

En mars 1934, il semble que Rosa ait entrepris des démarches administratives pour obtenir une attestation de naissance auprès de l’administration. Le document[14] précise : « L’office des réfugiés russes certifie par le présent que Mademoiselle Reisel dite Rose Meistelman, fils de David Meistelman et Berthe Kant, son épouse, née à Solobkovsky, gouvernement de Podolie, Russie, le 9 janvier 1912, est une réfugiée de nationalité russe ».

Un premier drame : la mort du père d’Isaac

David, le père d’Isaac et de Rosa, décède à son domicile au 20 rue Labat à Paris, le 29 janvier 1935 à 3 heures du matin, à 52 ans[15]. C’est Isaac, âgé de 16 ans, qui déclare son décès à la mairie à 11 heures le même jour. Selon le registre d’inhumation, David est enterré le 31 janvier 1935 au cimetière de Bagneux[16]. Son nom figure sur une tombe collective financée par une association juive, ce qui témoigne des difficultés financières que connaissait alors la famille. Cette situation fait que, huit ans plus tard, Berthe ne sera pas inhumée dans la même tombe que son mari.

Caveau de David M., cimetière de Bagneux © Marie Hurtevent

Sa mère semblant toujours être sans profession, Isaac devient donc soutien de famille. Français par déclaration, Isaac doit faire son service militaire en 1938. Il est alors affecté au dépôt d’infanterie le 27 novembre 1939[17]. Cependant, le 5 janvier 1940, il est réformé temporairement par la commission de révision d’Angers en raison d’une musculature jugée insuffisamment développée et d’une « faiblesse de constitution ». Il n’achève pas sa préparation militaire et n’a pas participé aux combats au moment de l’invasion allemande en mai 1940.

Fiche matricule d’Isaac Meistelman

© Archives de Paris. D3R1 426 Fiche matricule (1937)

D’après nos recherches, Isaac a exercé plusieurs métiers : tapissier en 1935, vendeur en octobre 1938, manœuvre en 1943, emballeur en juin 1944. Selon Michel Brodsky, son neveu par alliance, il aurait également été ébéniste. Isaac a donc occupé de nombreux emplois, malgré l’absence de diplôme. Nous manquons d’informations pour comprendre la situation financière précise de la famille Meistelman après la mort du père. Seule certitude, l’immeuble situé au 20 rue Labat n’était pas un HBM (Habitation à Bon Marché). Mais nous ignorons tout de la taille de l’appartement ou du montant du loyer. Il semble néanmoins certain que Rosa et Isaac, par leurs emplois, parviennent à faire vivre l’ensemble du foyer.

Des informations de dernière minute ont permis de découvrir que Berthe Meistelman avait été naturalisée française par décret le 15 octobre 1939, mais nous n’avons pas réussi à trouver son dossier aux Archives nationales.

Isaac, Rosa et Berthe : une famille face à la politique antisémite sous l’Occupation

Ce sont les documents administratifs concernant Rosa qui nous permettent de suivre la famille Meistelman dans les méandres de la politique antisémite mise en place par les autorités allemandes et l’État français.

Grâce à la consultation du fichier juif de la Préfecture de police de Paris, nous savons que Rosa Meistelman s’est déclarée comme juive entre le 3 et le 19 octobre 1940. Il en va de même pour les autres membres de sa famille, bien que leurs fiches n’aient pas été conservées dans les archives. À cette époque, tous les Juifs devaient se faire recenser auprès des préfectures départementales. Le fichier juif de la Préfecture de police de Paris, mis en place par les autorités françaises sous l’Occupation, constitue une base de données utilisée plus tard dans les arrestations et déportations. Rosa, comme des dizaines de milliers d’autres, s’y trouve inscrite. Ce recensement a en effet permis la constitution d’un fichier parisien comptant 149 734 fiches.

La fiche de Rosa[18] s’y trouve au nom de Rosine Meistelman. Elle est de couleur orange, indiquant qu’il s’agit d’une juive étrangère. Un tampon en forme de « J » (Juive) y figure, ainsi que la mention de sa profession : sténodactylo. Son numéro de dossier est le 47.312, numéro qui devait figurer sur toutes les fiches de sa famille. La mention manuscrite au crayon « Convoi 27.7.42 » a été ajoutée ultérieurement : elle indique la date de sa déportation.

Tous les Juifs recensés à l’automne 1940 sont ensuite convoqués à l’annexe de la Préfecture de police entre le 1er octobre et le 21 novembre 1941 pour une mise à jour du fichier. La nouvelle fiche de Rosa[19], cette fois beige (« juive étrangère »), indique qu’elle est « ex sténodactylo », signe qu’elle a peut-être perdu son emploi, conséquence des mesures d’exclusion professionnelle visant les Juifs. Après 1941, deux inscriptions au crayon ont été ajoutées sur ce document : « arrêté 16.7.42 » et « convoi 27.7.42 », qui correspondent respectivement à sa date d’arrestation et à celle de sa déportation. Nous savons qu’Isaac s’est également plié à ces recensements car il en est fait mention sur la fiche d’adhérent à l’UGIF à son nom[20], établie en 1943.

Fiche d’adhérent UGIF d’Isaac Meistelman © YIVO.

Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1

Nous ignorons tout de la vie à Paris d’Isaac pendant les deux premières années de l’Occupation. Nous imaginons qu’il devait avoir trouvé un travail lui permettant de payer le loyer de l’appartement familial. En tout cas, la famille Meistelman subit de plein fouet les nouvelles lois antisémites en vigueur dans la France occupée, notamment en 1942. C’est d’abord l’obligation de respecter un couvre-feu entre 20h et 6h à partir du mois de février, puis celle de porter une étoile jaune sur ses vêtements à partir du 7 juin 1942.

Un nouveau drame dans le foyer de la rue Labat intervient en juillet 1942. Le 16 juillet 1942, Paris se réveille sous la menace d’une opération d’une ampleur inédite : la rafle du Vélodrome d’Hiver, plus connue sous le nom de rafle du Vel’ d’Hiv. Dans le cadre d’une action conjointe entre les autorités allemandes et l’État français, la police française agit. Elle traque, au cœur même de la capitale, les Juifs étrangers : Allemands, Autrichiens, Polonais, Tchécoslovaques, Russes… Plus de 13 000 personnes sont raflés en deux jours. Les hommes âgés de 16 à 60 ans, les femmes de 16 à 55 ans, ainsi que leurs enfants, même français. Ceux qui n’ont pas d’enfants sont immédiatement transférés au camp de Drancy.

C’est ainsi que Rosa, trente ans, juive apatride d’origine russe, est arrêtée. La seule de sa famille. Elle ne laisse derrière elle ni mari ni enfant ; alors la police l’expédie directement à Drancy. Nous sommes le 16 juillet 1942. Elle réside en France depuis au moins vingt-cinq ans ! Elle est probablement arrêtée devant Isaac et sa mère, ce qui constitue un traumatisme majeur pour Berthe. Celle-ci, alors âgée de 57 ans, échappe de peu à l’arrestation du fait de son âge, de même qu’Isaac, 25 ans, « sauvé » par sa nationalité française.

Le camp de Drancy, principal camp de transit en France, est le lieu d’internement de plus de 60 000 personnes avant leur déportation vers les camps d’extermination. Rosa y est envoyée dès le jour de la rafle, ce qui suggère une organisation rapide et méthodique de la part des autorités françaises. Une fiche manuscrite est dressée pour chaque interné. Nous avons retrouvé celle de Rosa[21]. Elle nous renseigne sur son identité (nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance, profession). Une coche au crayon rouge apparaît en bas à droite, mais sa signification reste inconnue.

À leur arrivée au camp, chaque nouvel interné est fouillé et contraint de remettre l’argent ainsi que les objets de valeur qu’il possède. Pour entretenir l’illusion que ces effets personnels seront restitués, les autorités du camp dressent un reçu listant les biens confisqués. En retour, l’interné reçoit un duplicata de ce document. Grâce à la consultation du registre des fouilles[22] issu des archives du camp de Drancy, nous apprenons également qu’à son arrivée, Rosa se voit confisquer la somme de 2100 francs, l’une des plus élevées enregistrées sur la page de registre. Le 26 janvier 1944, ces fonds sont versés à la Caisse des Dépôts et Consignations[23]. Nous ignorons la raison pour laquelle Rosa a autant d’argent avec elle : est-ce sa mère ou Isaac qui lui ont confié les économies de la famille au moment de son arrestation pensant que cela l’aiderait par la suite ? est-ce Rosa elle-même qui choisit d’emporter autant d’argent ? Répondre à cette question est impossible, tout comme reconstituer précisément les conditions de l’arrestation de Rosa.

Carnet de fouilles de Rosa Meistelman

© Archives Préfecture de Police de Paris, ID14/07/0583

Rosa ne reste que onze jours à Drancy, puisqu’elle figure sur la liste du 11ème convoi, ce qui confirme sa déportation le 27 juillet 1942 vers Auschwitz-Birkenau. À l’arrivée du train le 29 juillet, elle est probablement terrorisée et désorientée. Comme les 999 autres déportés du convoi, elle descend du wagon. Les hommes et les femmes sont séparés ; Rosa rejoint un groupe de 742 femmes.

Comme les chambres à gaz ne sont pas encore opérationnelles à cette date, aucune sélection n’est faite à l’arrivée. Les femmes, âgées de 32 à 53 ans pour la plupart, marchent jusqu’au camp sans savoir ce qui les attend. Rosa et les autres femmes doivent se déshabiller, remettre leurs effets personnels, subir une fouille. Il est probable qu’elles soient passées par les douches de désinfection, aient changé de tenue et reçu un numéro de matricule – entre 12340 et 13081.

Parmi tous les déportés de ce convoi, seuls 13 ont survécu, dont une seule femme. Ce n’est pas Rosa. Les archives du camp d’Auschwitz n’ont conservé aucune trace d’elle. Nous ignorons donc la date et les circonstances de sa mort.

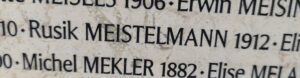

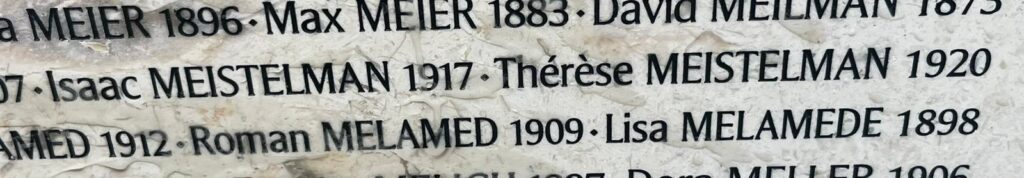

Mur des Noms du Mémorial de la Shoah © Joanna Barbosa

Isaac, un fils face à la maladie de sa mère

Accablée par l’angoisse et le silence entourant la disparition de sa fille, Berthe sombre dans le désespoir. Le 25 septembre 1942, n’ayant plus la force de supporter l’attente et l’absence, elle tente de mettre fin à ses jours en se jetant du quatrième étage de l’immeuble situé au 7 bis boulevard Rochechouart, adresse de Jankiel et Etia Meistelman, le frère et la belle-sœur de son époux, David. Nous avons retrouvé une note rédigée à ce sujet par le commissaire de police du XVIIIème arrondissement dans les archives de la Préfecture de police de Paris[24].

Gravement blessée, Berthe est aussitôt transférée à l’hôpital Marmottan, un établissement parisien dédié à l’urgence traumatologique, où elle est prise en charge. Cet acte désespéré témoigne de l’extrême détresse dans laquelle la plonge la perte de tout repère et l’insoutenable incertitude quant au sort de sa fille, arrêtée devant elle. Deux mois plus tard, Berthe confiera au personnel médical de Maison Blanche qu’elle « s’est jetée par la fenêtre par chagrin de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, emmenée dans un camp depuis cinq mois. »[25]

Vue actuelle du 7bis boulevard Rochechouart (XVIIIème) © Google Map

Le 17 octobre 1942, Berthe est hospitalisée « en observation » à l’hôpital Henri Rousselle à Paris[26]. Celui-ci, ouvert au début des années 1920, était un petit établissement hospitalier dans l’enceinte de l’asile Sainte-Anne. Créé par le docteur Édouard Toulouse, il accueillait des patients qui n’étaient pas placés sous le régime de la loi du 30 juin 1838, loi qui régissait alors les internements en asile. L’hôpital offrait la possibilité d’un accueil volontaire, que ce soit pour des consultations ou pour des hospitalisations, à l’image des hôpitaux généraux. Jusqu’à la fin des années 1930, on parlait encore « d’asiles d’aliénés » plutôt que d’hôpitaux psychiatriques. Cependant, lorsqu’à l’entrée ou au cours du séjour, le médecin estimait que l’état du patient le nécessitait, celui-ci pouvait être transféré dans un asile d’aliénés et faire l’objet d’un placement, soit en placement volontaire (à la demande de la famille ou du patient lui-même) ou en placement d’office (par décision administrative, souvent préfectorale, en cas de danger pour soi ou pour autrui)

Le 25 octobre 1942, Isaac fait une demande de placement psychiatrique pour sa mère. Le médecin recommande alors un internement dans le service psychiatrique de l’hôpital Sainte-Anne. Dans son dossier, le compte rendu médical du 14 novembre 1942 nous apprend que, lors de son entrée à l’hôpital, Berthe souffre d’une grave dépression : « Dépression mélancolique, tristesse, aboulie (trouble neurologique, ralentissement de l’activité mentale), bouffées d’agitation anxieuse fréquentes, insomnies marquées, refus d’aliments et de médicaments, amaigrissement »[27]. Ces symptômes traduisent une profonde détresse psychique. L’aboulie est un symptôme fréquent dans les états dépressifs graves : la personne perd toute volonté d’agir, même pour des gestes élémentaires comme manger ou parler.

Berthe est admise à Sainte-Anne le 16 novembre 1942[28]. Le médecin qui l’examine le lendemain indique que Berthe présente « des cicatrices dans la région scapulaire gauche et de nombreuses excoriations superficielles », probables séquelles de sa défenestration deux mois auparavant. Le médecin évoque également une « débilité mentale antérieure », consécutive à un « choc affectif »[29].

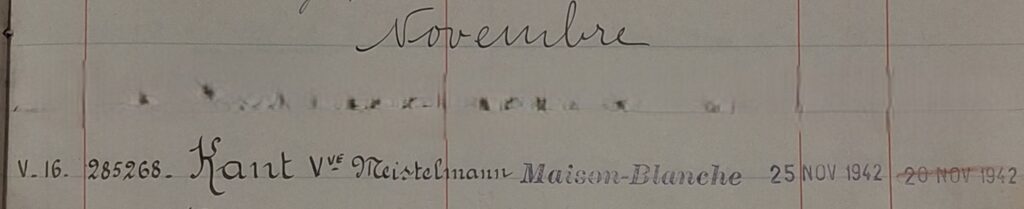

Registre des entrées de l’hôpital Sainte-Anne (Paris). Année 1942, lettre K

© Archives de Paris, Registre 3581W 13

Le 25 novembre 1942, Berthe Meistelman, alors âgée de 57 ans, est internée à l’hôpital Maison-Blanche, à Neuilly-sur-Marne, sous le matricule 285.268. Il s’agit toujours d’un placement volontaire. L’hôpital psychiatrique Maison-Blanche était en 1945 l’un des grands asiles d’aliénés de la région parisienne. Créé en 1887, il dépendait de l’administration psychiatrique publique et accueillait des patients de la Seine, c’est-à-dire principalement de Paris et de sa proche banlieue. Sous l’Occupation, Maison-Blanche fonctionnait encore sous le régime de la loi du 30 juin 1838, qui réglementait l’internement des personnes atteintes de troubles mentaux. L’établissement était structuré comme un hôpital-asile : il était divisé en pavillons, séparant hommes et femmes, et distinguant selon les troubles psychiatriques, le degré de dangerosité ou encore le niveau de discipline jugé nécessaire.

Carte postale non datée de l’hôpital Maison Blanche (93)

© Association Histoire & Mémoire de Maison Blanche.

Les conditions de vie y étaient souvent rudes, notamment pendant la guerre et l’immédiat après-guerre, en raison de la pénurie alimentaire, du manque de médicaments, du sous-effectif du personnel soignant, et de l’isolement social des patients. Beaucoup de malades souffraient de carences nutritionnelles ou d’un état général très dégradé. Maison-Blanche, comme d’autres asiles de la région, a été particulièrement touché pendant l’Occupation. Entre 1940 et 1945, la situation sanitaire y est dramatique, avec une surmortalité élevée, notamment à cause de la famine dans les asiles : les spécialistes estiment que des milliers de patients sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques français à cette période.

Pendant les deux premiers mois de son internement, les médecins restent positifs dans leurs annotations sur le dossier médical. Ils indiquent également que Berthe reçoit régulièrement des visites : celles de son fils Isaac et de sa belle-sœur, Etia Meistelman. Mais dès les premiers jours de janvier 1943, l’état mental et physique de Berthe s’aggrave. Les comptes rendus effectués à Maison Blanche nous racontent cette dégradation : elle « présente un très mauvais état général », « l’amaigrissement est considérable et continu malgré l’alimentation quotidienne à la sonde », « la cachexie évolue sans fièvre »[30].

La cachexie est un état de dénutrition extrême, marqué par une perte de poids importante, une fonte musculaire et un affaiblissement général. Chez Berthe, elle semble liée autant à son refus d’alimentation qu’à une dépression profonde. Le recours à l’alimentation par sonde montre que l’équipe soignante tente de la maintenir en vie malgré son état de repli total.

Dans son dernier compte-rendu, daté du 1er octobre 1943, le médecin écrit à Isaac : « Votre maman est dans un état très grave : l’amaigrissement est extrême et les complications les plus graves peuvent survenir d’un moment à l’autre. Avant-hier, elle a eu une syncope qui a duré quelques minutes. Ce pronostic est donc des plus sérieux. Vous êtes autorisé à lui rendre visite tous les jours et exceptionnellement en dehors des heures de visite. »[31]Nous ignorons si Isaac est venu voir sa mère après ce message alarmant.

Après la disparition de son père et de sa sœur, la tentative de suicide de sa mère, suivie de son hospitalisation, a certainement été un choc immense pour Isaac. Nous imaginons les trajets qu’il fait jusqu’à Neuilly-sur-Marne pour lui rendre visite à l’hôpital. Longs, angoissants, fatigants. Se rendre auprès de sa mère Berthe, hospitalisée hors de Paris, est particulièrement difficile : il porte l’étoile jaune, peut uniquement monter dans le dernier wagon du métro et doit respecter le couvre-feu imposé entre 20 h et 6 h. Il doit aussi se demander dans quel état il va la retrouver. Est-ce qu’elle lui parlera ? Le reconnaîtra-t-elle ? Voudra-t-elle encore se battre ?

La présence de sa tante Etia, qui reçoit également certains comptes-rendus médicaux, doit très certainement l’aider à tenir. Impuissant, Isaac voit l’état de sa mère se dégrader de jour en jour. Le jeune homme doit se sentir terriblement seul.

Berthe s’éteint le 9 octobre 1943[32], après une longue période de souffrance physique et psychique. Nous ne pouvons qu’imaginer la colère et la détresse d’Isaac dans cette période terrible. Berthe est inhumée au cimetière de Bagneux, dans l’un des carrés israélites. La cérémonie a lieu le 13 octobre 1943 à 10h15[33].

Registre d’inhumation 12-13 octobre 1943, cimetière de Bagneux

© Archives de Paris. BAG/RJ19431943/01

Malgré les indications portées dans le registre des inhumations[34], nous n’avons pas réussi à retrouver le caveau collectif dans lequel le corps a été placé. Isaac a-t-il assisté à l’enterrement de sa mère ? Jankiel et Etia Meistelman l’ont-ils accompagné ? Au vu des risques d’arrestation dans les lieux fréquentés par les personnes juives, il est possible qu’aucun membre de la famille n’ait pris le risque de venir à Bagneux ce jour-là.

Isaac, un jeune homme amoureux

À partir de l’internement de sa mère, Isaac vit seul dans l’appartement de la rue Labat. Il semble gérer seul les affaires familiales, notamment concernant Berthe. Mais qu’en est-il réellement ?

Nous savons qu’au printemps 1943, Isaac a entamé depuis quelques temps déjà une relation amoureuse avec une jeune française de 23 ans, d’origine russe comme lui, qui vit dans le même quartier : Thérèse Brodsky. Celle-ci vit alors chez ses parents, Leiba et Luba Brodsky, avec sa sœur cadette, Claire. Elle a également un frère aîné, Jacques, qui s’est marié avec Rose Kouczynski en 1938, et qui a déjà un petit garçon, Michel. Nous ignorons tout de la rencontre entre Isaac et Thérèse : est-ce par une connaissance commune ? une rencontre fortuite dans la rue ? Isaac a-t-il rencontré Thérèse quand il a travaillé comme emballeur pour le commerce de son futur beau-frère, la Société Jacques Brodsky ? Quelle que soit la date de leur rencontre, Isaac a dû confier à Thérèse l’arrestation de Rosa, puis la maladie nerveuse de sa mère.

Thérèse Brodsky, non datée

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Nous avons trouvé quelques indices qui montrent qu’Isaac a été intégré à la famille Brodsky auprès de laquelle il passe de plus en plus de temps à partir de 1943. C’est ce que nous avons déduit de l’examen des fiches d’adhésion à l’UGIF[35], car celle d’Isaac porte le numéro 3944, entre celle de Leiba Brodsky (3943)[36] – le père de Thérèse – et celle de Rose Brodsky, l’épouse de Jacques (3945)[37] – le frère de Thérèse.

De même, Isaac apparaît sur des photos de famille des Brodsky. Ces photographies ont été prises à Montigny-Beauchamps au printemps 1943. Leiba Brodsky, ou son fils Jacques, possède un terrain, sur lequel la famille a installé un cabanon. Les Brodsky ont pris l’habitude de s’y rendre le week-end pour passer une journée à la campagne, malgré l’Occupation et les restrictions de circulation mises en place pour les juifs. Nous avons eu la chance de découvrir ces photographies, conservées par le neveu de Thérèse, Michel Brodsky. Nous avons retrouvé la trace du dernier témoin à avoir connu Isaac et Thérèse vivants au terme d’une folle enquête. Michel avait quatre ans quand il apparaît sur les photographies aux côtés de sa tante en 1943. S’il a bien connu Isaac également, il n’en conserve aucun souvenir. Par les récits postérieurs de ses parents, il sait qu’Isaac était un charmant jeune homme, très apprécié dans la famille Brodsky.

Isaac, Thérèse et Claire Brodsky, Montigny-Beauchamp, non datée

© Collection personnelle de Michel Brodsky

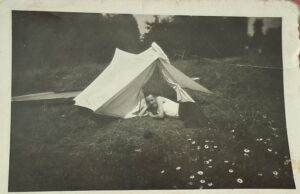

Les photographies de Montigny-Beauchamps nous laissent entrer dans l’intimité de ce jeune couple, qui se fait photographier dans les bras l’un de l’autre. Nous avons également eu accès à deux photographies d’Isaac non datées : Isaac sortant d’une tente de camping ou mimant une sortie en kayak dans un champ. Témoins en noir et blanc d’une vie familiale intime et heureuse, c’est avec émotion que nous avons pu les regarder lors de notre visite chez Michel, en juin dernier.

Thérèse et Isaac, Montigny-Beauchamp, 1943

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Isaac devant sa tente, non datée

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Thérèse et Isaac, des jeunes mariés pris dans les rouages de la déportation

Le 8 juin 1944, à 10h20, Isaac Meistelman épouse Thérèse Brodsky à la mairie du XVIIIème arrondissement. L’acte de mariage[38] précise qu’Isaac exerce le métier d’emballeur, tandis que Thérèse est sans profession. Aucun contrat de mariage n’est mentionné. Les témoins de mariage du couple sont Théodore Bunoust, comptable, et Henri Dumont, agent maritime. Inconnus au début de notre enquête, nous avons finalement réussi à les identifier grâce au dossier de spoliation de l’entreprise Brodsky[39] : il s’agit des deux acheteurs aryens de l’entreprise familiale, avec lesquels Jacques – le frère de Thérèse – a passé un accord pour récupérer sa société à la Libération. Pourquoi servent-ils de témoins au mariage de Thérèse et Isaac ? Les deux époux avaient pourtant plusieurs membres de leurs familles respectives qui auraient pu signer l’acte de mariage… Ont-ils estimé qu’il était trop dangereux de faire venir des personnes juives à la mairie ? Jankiel et Etia Meistelman, l’oncle et la tante d’Isaac, sont-ils tout de même venus assister à la cérémonie ?

Michel Brodsky ne se souvient pas du mariage de sa tante. Il pense que la cérémonie à la mairie a dû être suivie d’un repas au domicile des Brodsky, rue Damrémont. En tout cas, il nous a envoyé une photo précieuse : celle du mariage de sa tante, datée du 8 juin 1944. On y devine la joie, la lumière dans les regards, malgré l’ombre de la guerre.

Isaac et Thérèse, 8 juin 1944

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Peu après le mariage, Thérèse emménage chez Isaac, au 20 rue Labat. Michel, cinq ans à l’époque, leur rend visite régulièrement, sûrement accompagné de sa mère, Rose, qui était proche de Thérèse. Ses parents lui ont raconté qu’il adorait sa tante et qu’il dormait régulièrement chez elle, d’abord rue Damrémont, puis rue Labat après son mariage. Mais il n’a conservé aucun souvenir d’elle.

Durant tout le mois de juin, les jeunes mariés goûtent à un bonheur simple. Un bonheur éphémère… qui s’interrompt au soir du 30 juin 1944. Ce soir-là, le soir où tout bascule, Michel doit passer la nuit chez eux. Mais il est malade. Il reste chez lui. Ce simple détail lui sauve la vie !

D’après le témoignage de la concierge du 20 rue Labat, Mme T.[40], le 1er juillet 1944, vers minuit quarante, Thérèse et Isaac Meistelman sont arrêtés par la Gestapo à leur domicile. Ils ne sont pas les seuls habitants de l’immeuble à être emmenés cette nuit-là. Les Allemands arrêtent également un couple âgé, Guita et Léon Greitzer, qui ont dû voir grandir Isaac, Adèle Glattleider et sa mère Sura, Sarah Bouaniche, sa sœur Haia Nejman et leur père Abraham Samter, ainsi qu’une femme seule Cyvia Scherman. Tous ont été ensuite déportés par le convoi 77, à l’exception d’Haia Nejman déportée dans le convoi 80 en direction de Bergen-Belsen.

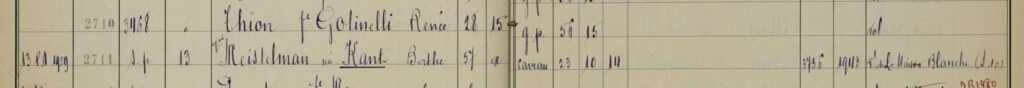

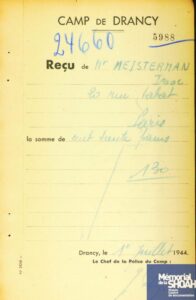

Thérèse, Isaac et leurs huit compagnons d’infortune sont ensuite internés au camp de Drancy, au matin du 1er juillet. Le cahier des mutations de Drancy indique comme provenance la mention « K. Drancy »[41] pour l’ensemble des internés du 20 rue Labat. Cette appellation renvoie vraisemblablement au « Kommando Drancy » : un groupe de détenus juifs contraints de collaborer avec les SS. D’après nos recherches, il semblerait que ce Kommando procédait à l’arrestation d’autres Juifs dans Paris, en échange d’une promesse de non-déportation pour eux et leurs proches[42]. Il est ainsi possible que ce soit ce Kommando qui ait procédé à l’arrestation de Thérèse et Isaac, ainsi que des autres habitants de leur immeuble. Ce jour-là, le Kommando Drancy aurait également arrêté quatre habitants dans d’autres immeubles de la rue Labat : Youssef Choichet et ses deux fils, Michel et Maurice, et Juliette Drucker.

Cahier des entrées à Drancy © Archives nationales. F/95787/0142/L Dans le Calendrier de la Déportation, Serge Klarsfeld transcrit « K Drancy » par « Kommando Drancy ».

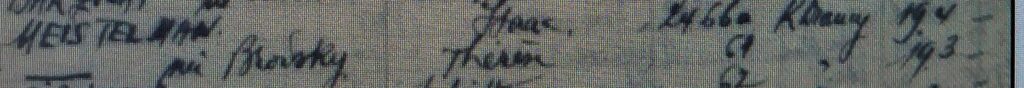

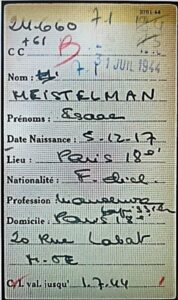

Grâce à la consultation du registre des fouilles issu des archives du camp de Drancy, nous savons qu’Isaac a été enregistré sous le matricule 24660 et qu’il a déposé la somme de 130 francs le 1er juillet 1944[43]. Sur sa fiche d’internement[44] figurent son matricule ainsi que la mention « +61 », qui permet d’établir un lien avec la fiche de son épouse, Thérèse. La lettre B, inscrite au crayon rouge, indique qu’Isaac est déportable. En haut à droite de la fiche sont notées ses différentes affectations dans le camp : 19.4, puis 7.3, et enfin 7.1. La dernière affectation est écrite en bleu. Le premier chiffre désigne la cage d’escalier, le second correspond à l’étage. Ainsi, on peut en déduire qu’Isaac a d’abord été interné au 4e étage de l’escalier 19, avant d’être transféré au 3e étage de l’escalier 7, puis au 1er étage de cette même cage. Ce parcours dans le camp s’achève par son dernier voyage vers Auschwitz.

Carnet de fouilles d’Isaac Meistelman © CDJC. Carnet de fouilles de Drancy

Fiche de Drancy d’Isaac © Archives nationales. F/9/5715/193575/L

Sa nationalité est indiquée par la mention « F.decl », qui signifie Français par déclaration. Sous l’adresse « 20 rue Labat », la lettre M indique qu’il est marié. L’abréviation suivante, « SE », signifie « sans enfant ». La date en bas de la fiche, 1.7.44, correspond à son entrée au camp. Au verso, un nombre inscrit au crayon bleu, 1083, apparaît : c’est celui de sa position dans la liste de déportation. Enfin, la mention « cert. remis à sa belle-mère » atteste qu’un certificat d’internement a été délivré à Luba Brodsky le 6 mars 1945.

La fiche d’internement de Thérèse[45] nous fournit des informations similaires. Elle est enregistrée sous le matricule 24661. La mention « +60 » renvoie cette fois à la fiche d’Isaac. Elle aussi est déclarée déportable, comme l’indique la lettre B au crayon rouge. Dans un premier temps, Thérèse est séparée de son époux, étant affectée au 3e étage de l’escalier 19. Par la suite, elle le retrouve, une fois la date de leur déportation connue, et le suit jusqu’à leur départ pour le camp d’extermination, en étant successivement affectée au 3e étage, puis au 1er étage de la l’escalier 7. La date tamponnée, bien que partiellement effacée, correspond au départ du convoi de déportation, soit le 31 juillet 1944. On distingue l’inscription « F. decl », indiquant que Thérèse est française par déclaration. Comme Isaac, Thérèse est indiquée comme étant mariée et sans enfant. Au verso de la fiche d’internement, le nombre inscrit au crayon bleu, «1084 », indique que Thérèse était à la suite de son mari sur la liste de déportation.

Le couple reste 30 jours dans le camp de Drancy avant d’être déporté par le convoi n°77, à destination d’Auschwitz-Birkenau. Ce convoi quitte la gare de Bobigny dans la journée du 31 juillet 1944. Le train arrive dans la nuit du 2 au 3 août 1944 au cœur de l’enfer. À leur descente, Thérèse et Isaac sont immédiatement séparés : Isaac est dirigé vers la colonne des hommes, Thérèse vers celle des femmes.

Thérèse et Isaac, un couple disparu…

La suite de l’histoire de Thérèse et Isaac est incertaine et provient des recherches entreprises par les parents Brodsky à partir de 1945 et évoquées dans le dossier du SHD de Caen au nom de Thérèse…

Dans Paris libéré, la famille Brodsky tente désespérément de retrouver la trace de sa fille et de son gendre. Luba Brodsky récupère un certificat d’internement pour Isaac en mars 1945[46], preuve de son passage par Drancy. Il est probable que des membres de la famille se soient rendus au Lutetia au moment de l’arrivée des rescapés des camps de concentration et d’extermination, dans l’espoir fou de reconnaître Thérèse ou Isaac, ou quelqu’un susceptible de les renseigner.

Luba semble avoir recueilli des témoignages permettant de localiser Isaac et Thérèse à Auschwitz-Birkenau après l’arrivée du convoi. Cela signifie que Thérèse comme Isaac auraient été sélectionnés séparément pour entrer dans le camp. Nous avons choisi de nous appuyer sur les récits de déportés rescapés du convoi 77 pour reconstituer les parcours possibles de Thérèse et d’Isaac.

Une fois sélectionnée, Thérèse a alors été dirigée vers une baraque où, comme les autres femmes sélectionnées, elle a été déshabillée, rasée et désinfectée. Elle a ensuite dû être tatouée d’un matricule compris entre A16676 et A16833. Luba Brodsky mentionne un témoignage d’une amie rescapée de sa fille qui l’aurait vue en vie et en bonne santé le 27 octobre 1944[47]. Si elle est fiable, cette date est intéressante car elle coïncide avec une série de transferts de femmes juives de Birkenau vers d’autres camps, notamment à Kratzau ou à Bergen-Belsen. Nous ignorons l’identité de l’amie de Thérèse qui renseigne sa mère en 1945 et nous ne savons pas ce que devient Thérèse après cette ultime preuve de vie. Seule certitude, Thérèse ne revient pas de déportation.

Quant à Isaac, il a suivi un parcours similaire à celui de sa jeune épouse : déshabillage, rasage du corps et des cheveux, désinfection, tatouage d’un matricule compris entre B3673 et B3963. Un témoignage recueilli par Luba Brodsky, indique qu’Isaac était encore vivant en septembre 1944[48], mais malade. Il est probable qu’Isaac soit ensuite décédé dans le camp, peut-être gazé après une sélection, notamment la dernière grande sélection d’octobre 1944. Comme pour Thérèse, notre seule certitude est qu’il n’est pas rentré de déportation.

Si les parents de Thérèse ont entrepris des démarches pour chercher leur fille, puis faire enregistrer son décès, rien n’a été fait pour Isaac. Aucun acte de disparition n’a été établi, aucun jugement de décès n’a été prononcé. Isaac, comme sa sœur Rosa, a simplement disparu dans l’enfer d’Auschwitz-Birkenau…

Aujourd’hui, Thérèse et Isaac vivent dans notre mémoire et leur histoire fait partie de la nôtre. Leurs noms sont gravés sur le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah à Paris, aux côtés de tant d’autres vies brisées par la barbarie nazie.

Mur des Noms du Mémorial de la Shoah © Manel Turmeau

Pour écrire cette biographie – et celle de Thérèse, nous avons reçu l’aide de nombreuses personnes. Nous souhaitons remercier chaleureusement Michel Brodsky pour nous avoir ouvert les portes de son appartement et pour avoir partagé avec nous le précieux héritage de sa mémoire familiale : sans lui nous n’aurions jamais découvert les visages souriants de Thérèse et Isaac.

Merci également à Martin Brody, le cousin américain, et Barbara Miller, la cousine néo-zélandaise, pour leur disponibilité et leur témoignage.

Pour comprendre le parcours hospitalier de Berthe Meistelman, nous avons pris contact avec Michel Caire, historien et psychiatre, qui nous a éclairés sur les différentes structures hospitalières : merci à lui !

Nous remercions également tout le personnel des dépôts d’archives dont l’aide nous a été précieuse pour trouver et consulter les documents retraçant le parcours de Thérèse : Claire Stanislawski Birencwajg et Laura Paoli du Mémorial de la Shoah, le personnel des archives de la préfecture de police de Paris, des archives de Paris et des Archives nationales.

Enfin, nous remercions l’association Convoi 77, et notamment Claire Podetti et Laurence Klejman pour leur accompagnement au cours de notre enquête.

Pour finir, nous avons une pensée pour Catherine Meistelman, la petite-fille de Jankiel et Etia Meistelman, donc la petite cousine d’Isaac, qui ne l’a jamais connu et a découvert son histoire et celle de Rosa par le biais de notre enquête.

Paroles d’élèves

« Cette année à l’atelier a vraiment été captivante, les recherches étaient faciles puisque nous avions beaucoup de documents à notre disposition. Merci à Michel Brodsky de nous avoir accueillis et pour les photographies. » Rebecca

« L’atelier, porté par l’association Convoi 77, a été une option qui m’a agréablement surpris. Je ne pensais pas que nous irions aussi loin. » Loris

« Cela a été extraordinaire de travailler sur ce projet et de retracer la vie de Thérèse et Isaac. » Léonie

« J’ai particulièrement apprécié le travail d’enquête. Les nombreuses recherches que nous avons effectuées étaient très instructives et passionnantes. Merci à nos professeurs pour avoir créé ce merveilleux atelier ! Et merci à la famille Brodsky de nous avoir aidé dans notre quête d’histoire. » Emma

Notes & références

[1] Dossier de naturalisation de Jankiel Meistelman : © Archives nationales. 1258X30

[2] Acte de décès de Berthe Meistelman (1943) © AD 93, Etat civil de Neuilly-sur-Marne.

[3] Acte de décès Meistelman David (1935) © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[4] Meistelman Rosa © OFPRA. OR 027, OR 060.

[5] Acte de naissance Meistelman Isaac © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement

[6] Recensement 1926. Quartier Clignancourt. 20 rue Labat © Archives de Paris

[7] Recensement 1931. Quartier Clignancourt. 20 rue Labat © Archives de Paris

[8] Registre matricules de l’école maternelle 29 rue Marcadet © Archives de Paris. 2738W5

[9] Registre matricules de l’école de garçons 43 rue des Poissonniers © Archives de Paris. 2733W13

[10] Dossier de naturalisation de Jankiel Meistelman : © Archives nationales. 1258X30

[11] Dossier de naturalisation de Jankiel Meistelman : © Archives nationales. 1258X30.

[12] Bibliothèque Gallica. Petit Journal. Numéros des 11, 14 et 16 novembre 1926.

[13] Recensement 1931. Quartier Clignancourt. 20 rue Labat © Archives de Paris

[14] Meistelman Rosa © OFPRA. OR 027, OR 060.

[15] Acte de décès Meistelman David (1935) © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[16] Registre d’inhumation de Janvier 1935 © Archives de Paris. BAG/RJ19331935/01

[17] Meistelman Isaac © Archives de Paris. D3R1 426 Fiche matricule (1937).

[18] Fiche de Rosa Meistelman : © Archives nationales. F/9/5654/061908/L.

[19] Fiche de Rosa Meistelman : © Archives nationales. F/9/5620/018008/L.

[20] Meistelman Isaac © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1.

[21] Meistelman Rosa © Archives nationales. F/9/5715/193576/L.

[22] Meistelman Rosa (registre de fouilles) © Archives Préfecture de Police de Paris, ID01/03/0008

[23] Meistelman Rosa (carnet de fouilles) © Archives Préfecture de Police de Paris, ID14/07/0583

[24] Dossier de Berthe Meistelman © Archives de la Préfecture de Police de Paris. 77W178-909.

[25] Dossier d’hospitalisation de Berthe Kant © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Maison blanche. 3619W144.

[26] Registre des entrées et sorties des femmes de mai 1942 à septembre 1943 © Archives de Paris, Archives de l’hôpital Henri Rousselle, 3687W27.

[27] Dossier d’admission de Berthe Kant © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Maison Blanche, 3689W48.

[28] Registre des entrées © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Ste Anne, 4340W15

[29] Dossier d’admission de Berthe Kant © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Maison Blanche, 3689W48.

[30] Dossier d’hospitalisation de Berthe Kant © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Maison blanche. 3619W144.

[31] Dossier d’hospitalisation de Berthe Kant © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Maison blanche. 3619W144.

[32] Acte de décès de Berthe Meistelman (1943) © AD 93, Etat civil de Neuilly-sur-Marne.

[33] Dossier d’hospitalisation de Berthe Kant © Archives de Paris : Archives de l’hôpital Maison blanche. 3619W144

[34] Registre journalier d’inhumation Octobre 1943 © Archives de Paris. BAG/RJ19431943/01

[35] Meistelman Isaac © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1

[36] Brodsky Leiba © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1

[37] Brodsky Rose © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1

[38] Acte de mariage Meistelman – Brodsky. © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[39] Dossier de spoliation de l’entreprise Jacques Brodsky © Archives nationales. AJ38/1586, dossier 5650.

[40] Meistelman Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995

[41] Cahier de mutation de Drancy : © Archives nationales. F/95787/0142/L

[42] WIEVIORKA Annette, LAFFITTE Michel, A l’intérieur du camp de Drancy. Paris, Perrin, 2012.

[43] Meistelman Isaac © CJDC. Carnet de fouilles de Drancy.

[44] Meistelman Isaac © Archives nationales. F/9/5715/193575/L

[45] Meistelman Thérèse © Archives nationales. F/9/5715/193574/L

[46] Meistelman Isaac © SHD Caen. Fiche du fichier national de déporté.

[47] Meistelman Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995

[48] Meistelman Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995

English

English Polski

Polski