NICO DASSAS (1913-1999)

Ce projet a été réalisé par des élèves de la classe de 3e C du collège le Hague Dike, de Beaumont-Hague, dans la Manche : Jade Delalande, Mathilde Raimbeaux, Julie Plassart, Evan Jaunet, Melissa Aimard, Faustine Noury et Raphaël Robillard.

L’objectif de leur enseignante, Mme Cécilia Varin était d’enseigner l’histoire et plus particulièrement la Shoah d’une manière différente en découvrant l’histoire personnelle d’un homme : Nico Dassas et de sa famille.

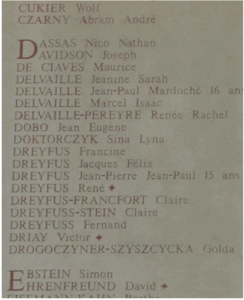

NICO DASSAS, L’UN DES 1306 DEPORTES DU CONVOI 77

Nico Dassas, une volonté farouche de s’en sortir, un être résilient, un destin, une survie réussie

I) La famille de Nico Dassas

A) La famille du côté paternel

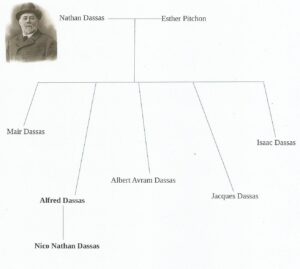

Arbre généalogique côté paternel

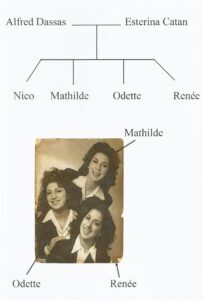

Alfred Dassas, le père de Nico Dassas, est né le 19 mai 1885, de Nathan Dassas et de Esther Pitchon, tous deux nés à Salonique.

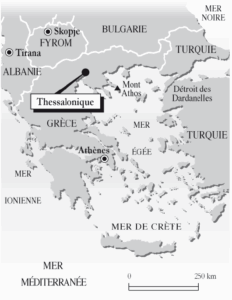

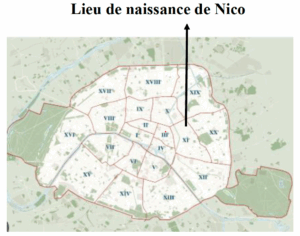

Carte du lieu de vie du père de Nico,

Source : Atlas de géographie, édition Nathan, 2019

Photographie de Salonique (fin 19è siècle),

Source : Exposition photo « Salonique, Jérusalem des Balkans » association Marais-Louvre

Salonique (ou Thessalonique) appartenait à l’Empire ottoman à l’époque. Aujourd’hui, cette ville fait partie de la Grèce.

La famille Dassas dans l’Empire ottoman appartenait à la communauté juive séfarade.

Les Séfarades sont les Juifs originaires d’Espagne et du Portugal. À la suite du décret d’expulsion signé par la reine Isabelle de Castille en 1492, les ancêtres de Nico Dassas ont dû quitter Séville et ont émigré à Salonique dans un Empire ottoman plus accueillant ; d’autres ont décidé d’immigrer en Afrique du Nord, au Moyen-Orient en Italie ou encore aux Pays-Bas.

Le père de Nico, Alfred arrive en France en 1912 avec ses quatre frères. Il a alors 27 ans. Très rapidement, chacun trouve un emploi.

Son frère aîné, Maïr exerce à Paris le métier de boucher dans le 11e arrondissement. Albert et Jacques sont comptables, et Isaac, vendeur dans le 10e arrondissement.

Ils vivent tous les cinq à Paris. Seul Albert est français, conséquence de son engagement volontaire dans l’armée française.

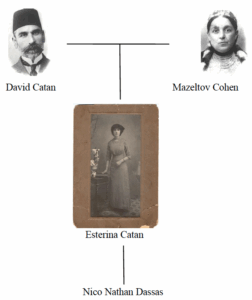

B) La Famille de Nico du côté maternel :

Arbre généalogique côté maternel

Les grands-parents maternels de Nico Dassas s’appelaient David Catan et Mazeltov Cohen. Ils ont eu trois filles : Diamante, Lina et Esterina Catan, qui deviendra la mère de Nico Dassas.

Esterina est née le 17 juillet 1888.

Tout comme ses parents, elle vivait à Salonique.

Le départ de Salonique pour la France pour Esterina comme pour Alfred et ses frères peut s’expliquer de différentes manières.

À la fin du XIXe siècle, la communauté juive, majoritaire à Salonique surnommée la « Jérusalem des Balkans » est très bien intégrée dans la vie économique et sociale de la ville. Les Juifs sont actifs dans le commerce, l’artisanat, la banque et les professions intellectuelles.

Mais, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les transformations de l’Empire ottoman amènent une certaine instabilité et poussent certaines familles juives à migrer.

En effet, l’Empire ottoman, traditionnellement protecteur des Juifs, perd de son influence dans la région. Des tensions intercommunautaires se font sentir et des bruits de guerre avec les pays balkaniques commencent à circuler. David Catan le sent.

Par ailleurs, beaucoup de jeunes ayant étudié dans des écoles internationales où l’on formait des étudiants de toutes origines sont attirés par la France et d’autres pays occidentaux.

David Catan décide alors d’envoyer ses filles en Europe de l’Ouest. Il a des contacts en Belgique et y envoie Diamante et Lina. Esther qui a fait ses études au lycée français de Salonique est fascinée par la culture française et la liberté qui y règne. Elle ne souhaite partir que pour ce pays, son père accepte.

Alfred et Esterina se rencontrent-ils en France ? Se connaissent-ils déjà ? Nous avons juste retrouvé leur acte de mariage du 4 juin 1912. Alfred est alors voyageur de commerce et Esterina n’exerce aucune profession.

II) LA VIE DE NICO AVANT SA DÉPORTATION

A) Enfance et adolescence

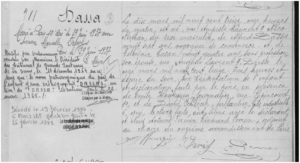

Le couple a d’abord un fils : Nico Nathan Dassas, qui naît le 10 mars 1913 à Paris, rue Auguste Laurent dans le 11e arrondissement.

Acte de naissance de Nico,

Source : Archives de la Ville de Paris

Esterina et Alfred ont ensuite trois filles :

- Mathilde, née le 2 septembre 1919 à Paris, Linda était son prénom d’usage,

- Odette, née le 24 juin 1921,

- Et Renée, née en 1925.

Arbre généalogique

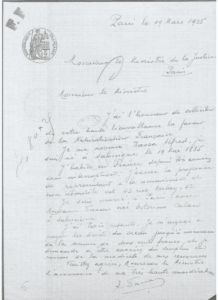

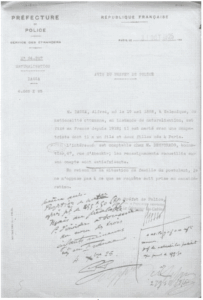

Alfred et Esterina font leur demande de naturalisation française le 1er juin 1925. Le motif qu’ils présentent pour justifier leur demande est que leurs enfants sont tous nés en France.

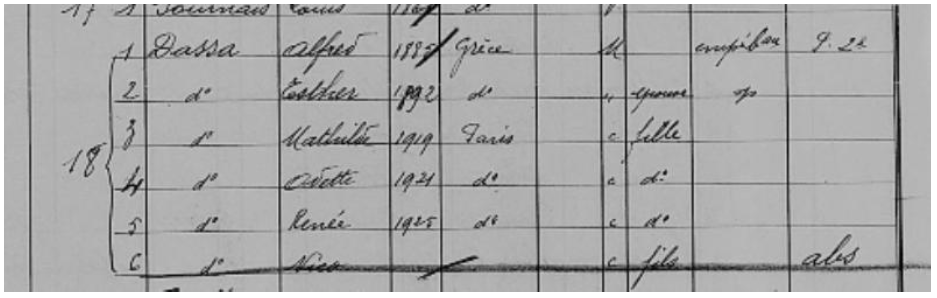

Ils obtiennent tous les deux la naturalisation française (voir document sur le recensement de 1926).

Demande de naturalisation, Source : Ministère de la justice, Archives Nationales

Source : Ministère de la Justice Archives Nationales

Alfred est alors comptable chez M. Denforado, bonnetier. Il travaille au 47 rue d’Aboukir et gagne 1000 francs par mois pour exercer son métier d’employé de commerce.

La famille vit au 42 rue Meslay. Il est important de savoir que cet immeuble du 42 rue Meslay a une autre entrée : boulevard Saint Martin.

Nico est alors entouré de ses trois sœurs qualifiées par les fils de Nico de « jeunes femmes complices, énergiques et courageuses, des phénomènes de vie, de liberté et de joie. »

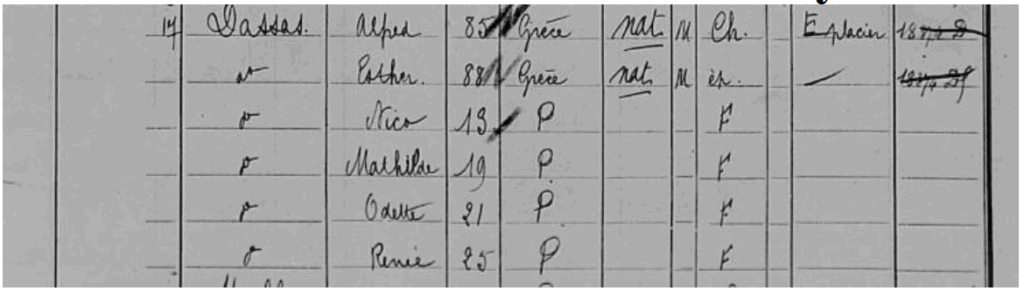

Recensement du 42 rue Meslay 1926, Source : Archives de la Ville de Paris

Enfant, Nico va bien sûr à l’école élémentaire puis dans le lycée le plus proche de son lieu de vie, à savoir le lycée Turgot dans le 3e arrondissement.

Photographie de la rue du lycée Turgot,

Source : Photographie envoyée par le lycée Turgot.

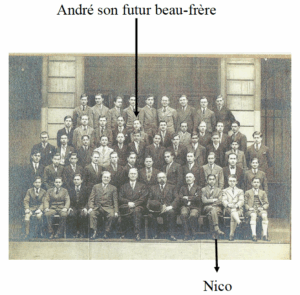

C’est là qu’il rencontre le frère de sa future femme : André. Ils deviendront de grands amis. Nico est alors un élève sérieux cherchant toujours à obtenir les meilleures notes de la classe.

Photographie de la classe au lycée Turgot

Après le lycée, il entre à l’ESCP (école supérieure de commerce de Paris).

B) Sa vie d’adulte avant son arrestation

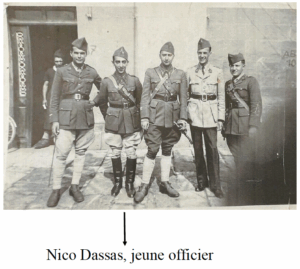

Nico devance l’appel et est incorporé au 21e régiment d’infanterie comme simple soldat en octobre 1932, puis élève-officier de réserve, il sera promu sous-lieutenant en septembre 1933.

Photographie de Nico Dassas, jeune officier, Archives familiales.

Dans les années 1930, l’Europe et donc la France sont touchées par la Grande Dépression qui a débuté en 1929 aux États-Unis. L’économie française souffre de la montée du chômage et d’une crise économique profonde. En réponse à cette situation, des mouvements politiques d’extrême droite, en Allemagne le parti nazi et en France les ligues font leur apparition. Celles-ci tiennent des discours antiparlementaires, xénophobes et antisémites.

Comment Nico vit-il cette tension sans doute palpable dans les rues parisiennes ? Entend-il déjà des propos antisémites ?

Entre 1933 et 1936, il démarre sa carrière professionnelle dans le groupe Bata (entreprise spécialisée dans les chaussures) et fait quelques voyages en Tchécoslovaquie pour aller au siège du groupe. Il ne vit donc plus au domicile familial, comme le prouve le recensement de 1936.

Néanmoins, au titre de la réserve de l’armée, il continue sa formation militaire et accomplit deux périodes d’instruction d’un mois en août 1935 et mars 1937. Il est nommé lieutenant de réserve en août 1937.

Recensement 42 rue Meslay 1936, Source : Archives de la Ville de Paris

En 1936, son père décède. Nico est désormais le seul homme de la famille avec la lourde responsabilité d’aider au mieux sa mère et ses trois jeunes sœurs.

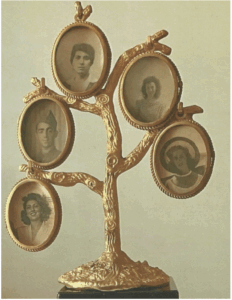

Porte photo de la famille sans le papa de Nico

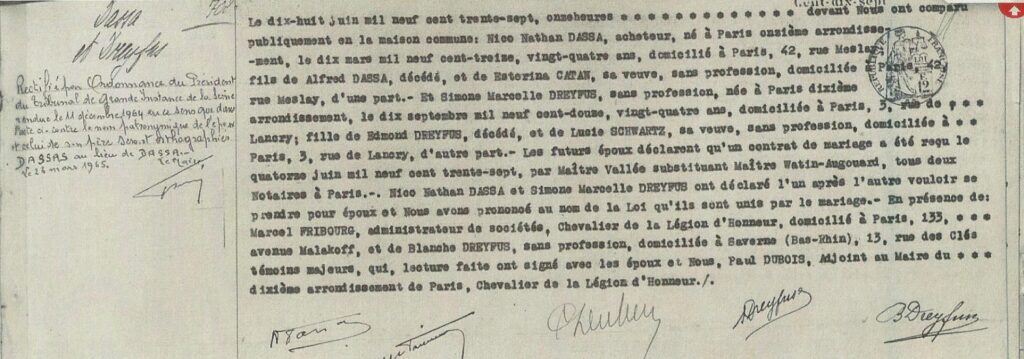

Le 18 juin 1937, Nico se marie avec Simone Marcelle Dreyfuss (sœur d’André). Le dimanche 20 juin, ils se disent « oui » à la synagogue de la rue de Notre-Dame de Nazareth. Il a alors 24 ans, tout comme son épouse. Sur l’acte de mariage, Nico exerce la profession d’acheteur et son épouse est sans profession.

Photo de mariage de Nico et Simone

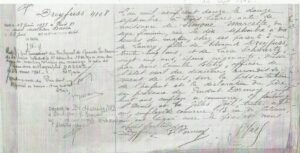

Acte de mariage de Simone et Nico, Source : Archives de la Ville de Paris

La famille de Simone, la femme de Nico

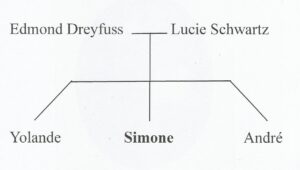

Arbre généalogique de la famille de Simone

Le père de Simone est Edmond Dreyfuss. Il est né le 16 octobre 1877 à Schweinheim, en Alsace, de Lucien Dreyfuss, commerçant, et Sarah (née Kahn).

Ce sont des Juifs ashkénazes c’est-à-dire originaires d’Europe centrale et orientale. Les Juifs ashkénazes se sont souvent établis dans des pays comme l’Allemagne, la Pologne, la Russie, l’Ukraine, la Hongrie ou la Lituanie.

La mère de Simone est Lucie Schwartz. Elle est née en Alsace en 1887.

Edmond et Lucie

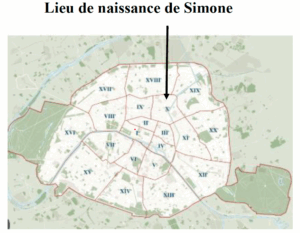

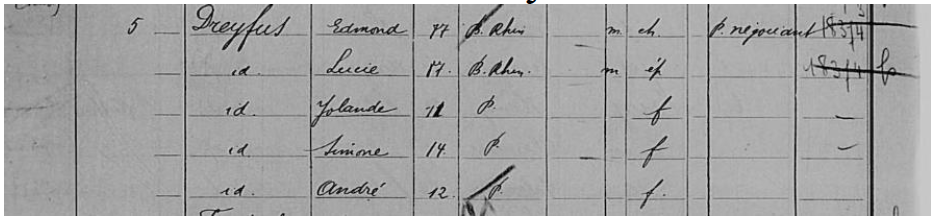

Edmond et Lucie ont eu une première fille en 1911 : Yolande. Puis une deuxième : Simone qui naît le 10 septembre 1912. En 1914, ils ont un garçon, André.

Acte de naissance de Simone, Source : Archives de la Ville de Paris

La famille Dreyfuss vit alors au 3 rue de Lancry, dans le 10e arrondissent. Le père est négociant, comme cela est indiqué dans le recensement.

Recensement rue de Lancry 1926, Source : Archives de la Ville de Paris

En mai 1938, Nico et Simone ont leur premier fils, Gérard. Celui-ci naît à Paris.

En 1939, Nico est inscrit sur les listes électorales dans le 9e, quartier du Faubourg Montmartre. Il vit 36 rue de Trévise et se déclare « comptable ».

Les sœurs de Nico (Mathilde et Odette) travaillent dans un petit magasin rue d’Aboukir.

Sur le plan international, les nouvelles ne sont pas bonnes. Lors de la conférence de Munich de 1938, l’Allemagne annexe les Sudètes en Tchécoslovaquie sans aucune réaction de la France ou encore du Royaume-Uni. En effet, les démocraties européennes par peur d’un deuxième conflit adoptent une politique d’apaisement.

Nico se doute certainement que l’Europe est à la veille d’une période bien difficile. Mais, il n’imagine sans doute pas les dangers que lui et sa famille courent.

Quand la guerre éclate, tout change.

Odette reste à Paris mais Mathilde, ancienne élève de l’Opéra de Paris, a l’opportunité d’aller travailler à l’Opéra de Monaco.

Nico en tant que lieutenant de réserve est appelé dès le 23 août à regagner la caserne de Courbevoie. Le 2 septembre, son régiment part pour la guerre. Il est alors affecté au 5e régiment d’infanterie.

Il vit la « drôle de guerre » imposée par les Allemands. Les Français attendent ainsi plusieurs mois derrière la ligne Maginot sans combattre. Il obtient une permission de dix jours en mars 1940, ce qui fait la joie de sa famille. Quand les Allemands envahissent la France en mai 1940, Nico est gravement blessé par une balle qui lui traverse le ventre. Dans un mot adressé à son épouse il écrit : « …ayant voulu être brave sans toutefois être téméraire, j’ai reçu un pruneau des boches… »

Il est alors évacué à l’hôpital d’Epernay puis de Bordeaux, ou malgré l’exode et dans des conditions difficiles, sa femme réussit à le rejoindre. Simone suivra ensuite son mari transféré à l’hôpital de Carpentras.

Il obtient pendant cette période, la Croix de guerre pour sa vaillance pendant les combats.

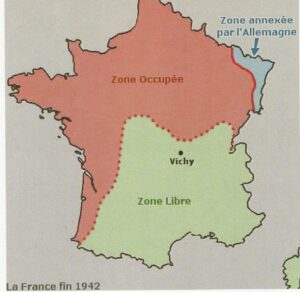

L’offensive éclair des forces allemandes conduit la France du Maréchal Pétain à signer dès le 22 juin 1940 l’armistice. C’est un véritable choc pour Nico et sa femme.

L’Allemagne occupe alors la moitié nord du pays. La moitié sud restera libre jusqu’en novembre 1942, mais les Juifs n’y sont pas libres pour autant.

La France occupée suite à l’armistice, Source : Manuel d’histoire-géographie collection Hatier

Après quelques mois pour retrouver des forces, Nico est affecté au régiment d’Orange en tant que responsable d’un centre administratif. Mais, avec les lois de Vichy (le gouvernement s’y est installé depuis juillet 1940), il est démobilisé en janvier 1941, à Avignon.

La France est entrée dans une période de collaboration avec l’Allemagne depuis le 24 octobre 1940. Cette rencontre à Montoire entre le Maréchal Pétain et Hitler n’augure rien de bon pour les Juifs vivant en France.

Rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire en octobre 1940, Source : Radio France

En effet, le régime de Vichy devient autoritaire, collaborateur et antisémite.

Les Juifs en France vont alors subir les mêmes persécutions que dans les autres pays occupés par l’Allemagne nazie.

Dès octobre1940, le gouvernement de Vichy met en place le premier statut des Juifs.

La une du journal Le Matin 19 octobre 1940, Source : Herodote.net

Les Juifs ont l’interdiction de travailler dans la magistrature, l’armée, l’enseignement, l’administration. La France les prive de nombreuses professions libérales et privées (ex : interdiction d’avoir un commerce).

L’ancien patron de Nico, Roger Bellon, lui propose une place à Paris. Mais évidemment, vu le contexte, Nico préfère rester en zone libre. Il intègre en mars 1941 un emploi de comptable à Avignon. Mr Bellon lui fait remarquer dès le début que le poste est bien inférieur à son niveau mais, Nico lui répond qu’il a besoin de nourrir sa famille. C’est la guerre. Entre l’occupation allemande et la collaboration mise en place par l’État français, Nico qui est français juif est dans une situation délicate qui lui laisse peu de marge de manœuvre.

Arrive cette même année le deuxième garçon de la famille : Claude, qui naît en 1941 à Orange. Les deux enfants sont élevés dans le respect des traditions de la religion juive, ils sont donc tous les deux circoncis.

Le Gouvernement de Vichy poursuit sa politique antisémite et organise une première rafle à Paris.

En mai 1941, 6.500 Juifs résidant en région parisienne reçoivent une convocation imprimée sur du papier vert. Ce billet leur demande tout simplement de se présenter dans différents centres pour faire un point sur leur situation. C’est en fait un piège : leur arrestation est prévue. En effet, 3.700 hommes juifs de nationalités étrangères sont ainsi arrêtés et internés dans les camps de Beaune-la-Rolande ou de Pithiviers, dans le Loiret.

Nico, tout comme sa mère, ses sœurs, sa femme et ses deux enfants sont français. Ils n’ont donc pas reçu ce billet vert qui a donné son triste nom à la « Rafle du billet vert ».

La rafle du billet vert, Source : Cercle d’étude de la déportation de la Shoah

En juin 1941, un deuxième statut des Juifs les exclut socialement. L’accès aux bancs publics, aux cinémas, aux théâtres, aux piscines, aux parcs et squares, etc….. leur est totalement interdit.

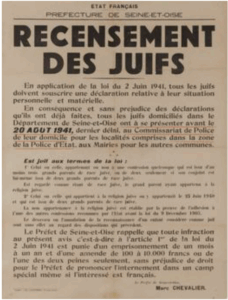

À cela s’ajoute une loi sur le recensement des Juifs les obligeant à s’enregistrer et à fournir des informations personnelles dans les préfectures.

Recensement des Juifs obligatoire en zone occupée, Source : Musée et histoire du Judaïsme

Cela a permis aux autorités de mieux cibler les arrestations et les déportations.

Les conséquences de ce recensement ont été tragiques : des milliers de Juifs ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration dont très peu sont revenus.

Là encore, nous ignorons si Nico est allé se faire recenser. S’il n’y est pas allé, ne devait pas figurer sur sa carte d’identité l’inscription « Juif ».

C’est peut-être le 14 juillet de cette année 1941, que les sœurs de Nico décident de défiler toutes les trois sur les Champs-Élysées habillées en bleu pour l’une, blanc pour une deuxième et rouge pour la troisième.

Nous imaginons bien que Nico reste inquiet pour sa maman et ses sœurs qui doivent supporter les privations et les vexations imposées par l’occupation.

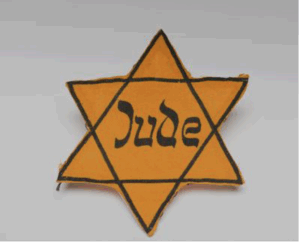

Ainsi, en 1942, le régime de Vichy, en collaboration avec l’occupant nazi, a imposé le port de l’étoile jaune pour les Juifs âgés de 6 ans et plus.

L’étoile jaune, Source : Musée d’art et d’Histoire du Judaïsme.

Cette mesure visait à les stigmatiser et à les isoler de la société française. L’étoile, payante, que l’on devait aller chercher dans les mairies était cousue sur les vêtements, côté gauche de la poitrine.

Cette obligation de porter l’étoile juive a eu des conséquences dramatiques. Elle a non seulement exposé des Juifs à des actes de violence et de harcèlement, mais également facilité leur arrestation et leur déportation vers les camps de la mort. Les Juifs ont été contraints de vivre dans la peur, certains se réfugiant dans la clandestinité pour échapper à cette persécution.

Selon l’un de ses fils, Nico ne portait pas l’étoile, en effet, le port de l’étoile ne concernait pas la zone libre et n’a pas été imposée après la fin de la « zone libre ». En revanche, il pense que sa grand-mère et ses tantes la portaient.

Nico peut donc vivre une vie « quasi normale » en zone libre jusqu’en novembre 1942 où les Allemands franchissent la ligne de démarcation.

À compter de cette date, la famille trop angoissée d’être arrêtée par la Gestapo cherche des solutions. Parfois, ils se retrouvent cachés par des amis, parfois, ils confient leurs deux enfants à des amis. Face à cette situation de tension permanente, Nico décide de mettre sa famille en sécurité dans la zone libre. Le choix de Nico se porte sur un petit village de Haute-Savoie, Nâves-Parmelan, au-dessus d’Annecy.

Vue générale et centre du village, Source : Archives départementales de Haute-Savoie

Vue de la mairie devant laquelle furent rassemblés les habitants lors de la rafle de la milice le 7 avril 1944, Source : Archives départementales de Haute-Savoie.

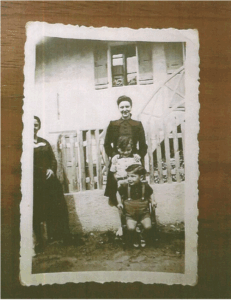

Nico y loue une petite maison rustique, mais agréable et reprend son travail à Avignon. Il laisse alors sa femme, sa belle-mère et ses deux enfants profiter du grand air de la montagne.

La femme de Nico, la mère de sa femme Lucie Dreyfus sur la gauche et les deux enfants : Claude et Gérard, Photographie Archives familiales,

A Nâves-Parmelan, la famille Dassas bénéficie sans aucun doute de la bienveillance de la population, du soutien du maire de l’époque Joseph Eminet et du directeur d’école. Avec les fermiers, la femme de Nico troque des vêtements contre des œufs, du beurre, du jambon.

Or, à compter de mars 1944, Nico alors employé pour les laboratoires Roger Bellon ( à l’époque, on parlait de la société Orga, écrit-il dans un mémo qu’il a rédigé après la guerre). En mars 1944, il est nommé à Paris, dans une filiale d’Orga « en qualité de secrétaire des Établissements Gubler aux abattoirs de La Villette ». L’objectif de cette société est de fabriquer des médicaments innovants en utilisant des glandes et abats récupérés dans les abattoirs, notamment celui de la Villette à Paris. Ces produits étaient alors envoyés aux laboratoires afin de fabriquer « des extraits opothérapiques utilisés en médecine pour traiter diverses affections ».

Bellon prête à Nico une petite chambre en face des abattoirs de la Villette. « Chambre où je vivais aussi caché que possible », écrit Nico, qui évite ainsi le centre de Paris où les contrôles sont nombreux. Mais, parfois, il rend visite à sa maman et à ses sœurs.

Un évènement qui ne concernait pas directement pour la famille Dassas touche le petit village Nâves-Parmelan le 7 avril 1944.

Une rafle a lieu, organisée par la milice française. Il faut revenir sur le contexte pouvant l’expliquer.

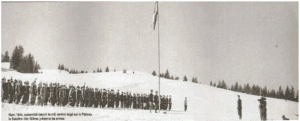

Au cours de l’automne 1943, la Résistance française réclame des armes à Londres. 2500 maquisards de Haute-Savoie sont prêts à se battre. Le lieu de parachutage est choisi : ce sera le plateau des Glières (à 14 km de Nâves-Parmelan).

Source : Affiche de l’exposition à Nâves-Parmelan

Après plusieurs ultimatums à la police française de réduire ce maquis, l’Armée allemande prend les choses en main. Le capitaine Anjot, commandant du Maquis des Glières ordonne sa dispersion le 26 mars. Les Allemands ne trouvent donc personne à leur arrivée. Mais, Nâves-Parmelan n’étant pas loin et étant sur une route stratégique, un poste de guet allemand se place au cimetière. Là, six maquisards sont abattus. L’armée allemande quitte le village. Mais le 7 avril, la Milice investit le village et exige de ses habitants qu’ils se rendent à la mairie avec leur pièce d’identité. 9 personnes sont arrêtées pour détention d’armes à leur domicile, pour détention de faux papiers ou parce qu’ils sont juifs.

On peut donc supposer que Simone ne s’est pas déplacée et s’est sans doute cachée avec ses deux enfants et sa mère pour échapper à cette rafle. En a-t-elle parlé à son mari ? A-t-elle préféré ne pas l’inquiéter davantage ?

Nico revient voir sa femme et ses deux enfants au cours du printemps. Puis, il est de nouveau obligé de rejoindre Paris pour y effectuer une mission qu’il sait assez longue. Le couple se quitte alors sur le quai de la gare d’Annecy en ne sachant pas que c’est la dernière fois qu’ils se reverront avant le mois de mai 1945, soit presqu’une année plus tard.

III) L’ARRESTATION ET LA DÉPORTATION

A) L’arrestation

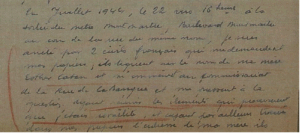

Nico Nathan Dassas s’est fait arrêter le 22 juillet 1944 vers 16 heures en sortant du métro à l’angle « du boulevard Montmartre et de la rue du même nom ».

Source : Photographie du plan de métro pour localiser le lieu de l’arrestation

On peut imaginer qu’il ne portait pas d’étoile sur lui vu la réaction des policiers. Ils lui demandent ses papiers et selon sa lettre écrite après-guerre, et « tiquent » sur le nom de sa mère, Esther Cohen. Ils l’emmènent dans un premier temps rue de la Banque, où il est battu.

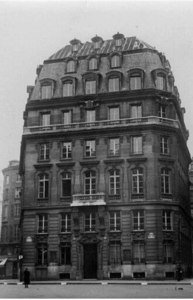

Commissariat général aux questions juives, Source : Licra, 25 mars 2022

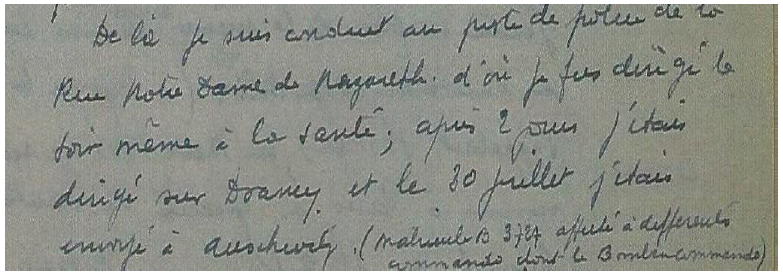

Extrait de la lettre de Nico écrite après-guerre

Commissariat de la rue de la Banque, Source : Encyclopédie en ligne Wikipédia.

Là-bas, ils réunissent des documents prouvant la judéité de Nico Dassas et trouve l’adresse de la mère. Nico est donc emmené au domicile de sa mère et de sa petite sœur Odette.

Domicile de la maman de Nico : 35 boulevard Saint-Martin ( 2è étage)

À son arrivée devant l’immeuble, Nico a la présence d’esprit d’hurler à la gardienne de l’appartement qu’il se fait arrêter. Et la gardienne a alors le bon réflexe : courir prévenir Esther et Odette. Celles-ci ont le temps de s’enfuir par un escalier différent de celui emprunté par les inspecteurs français et Nico.

D’une fenêtre de l’immeuble, en voyant son fils sortir sur le boulevard Saint-Martin entouré de deux policiers, sa maman dit à sa fille Odette : « s’il se retourne, il reviendra ». Il s’est retourné et il est revenu ! Depuis, dans la famille, c’est une tradition pour les petits enfants de se retourner en quittant le domicile de leurs grands- parents.

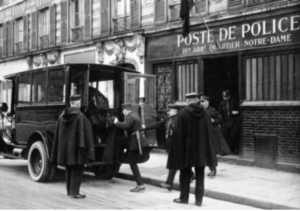

Nico est amené au poste de police de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis le jour même à la prison de la Santé et, deux jours après, au camp d’internement de Drancy.

Poste de police de la rue Notre Dame de Nazareth, Source : Encyclopédie en ligne Wikipédia

Prison de la Santé, Source : Open Edition Journal

Drancy vu du ciel, Source : Holocaust Encyclopédia

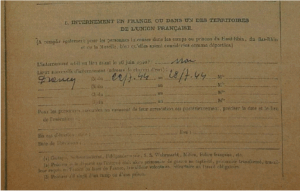

Source : Ministère des Anciens combattants et victimes de guerre

B) La période d’internement à Drancy

Source : Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

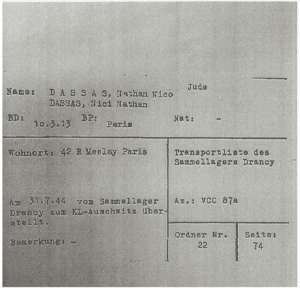

Nico a été arrêté puis transféré au camp de Drancy le 22 juillet 1944.

Photographie de la cour intérieure de Drancy,

Source : Encyclopédie multimédia de la Shoah

Drancy se situe dans la banlieue nord-est de Paris, en Seine Saint Denis plus précisément.

Ce camp est dirigé par Alois Brunner depuis le 18 juin 1943.

Aloïs Brunner est un officier SS autrichien qui n’a qu’un seul objectif à son arrivée : traquer tous les Juifs de France. Il intensifie les rafles et multiplie les maltraitances au sein du camp.

Photographie d’Aloïs Brunner, Source : France info (archives AFP)

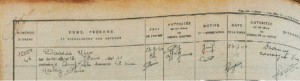

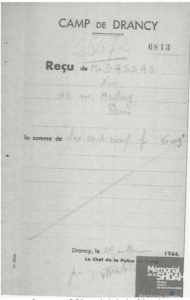

À son arrivée à Drancy, Nico est en possession d’une petite somme d’argent (609 francs) qui lui a tout de suite été confisquée. En effet, dans le camp de Drancy une baraque à fouille a été créée. Chaque déporté devait à son arrivée y déposer l’argent ou les objets de valeur qu’il avait sur lui. 173 carnets de fouille avec 18.000 reçus sont aujourd’hui conservés aux archives du Mémorial de La Shoah à Paris.

Fiche de fouille, Source : Mémorial de la Shoah

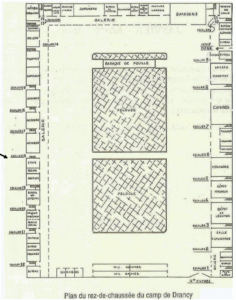

Une fois spolié de son argent, Nico est assigné à l’escalier 18, chambrée du 4e étage. On lui attribue également un matricule : ce sera le 25.672.

Source : Mémorial de Drancy

À Drancy les conditions de vie ne sont pas faciles. On dort par terre, entassé sur du béton. Les bâtiments sont dépourvus de chauffage et de commodités. Les douches sont dans une baraque au fond de la cour.

La diphtérie (une infection respiratoire qui induit des atteintes du système nerveux central, de la gorge ou d’autres organes, entraînant la mort par asphyxie/maladie en résumé) fait des ravages dans le camp du fait de la promiscuité.

Nous ne pouvons qu’imaginer le désarroi de Nico. Le souci qu’il doit se faire à propos de sa maman restée seule et d’être sans nouvelles de sa femme et de ses deux enfants.

Carte de transport de Drancy pour Auschwitz,

Source : Mémorial de Yad Vashem

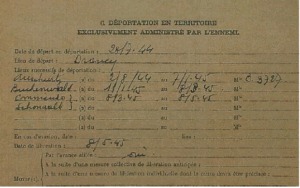

Nico Dassas quitte Drancy le 31 juillet 1944 par le convoi, qui sera ensuite désigné comme le « convoi 77 ».

C) La période de déportation à Auschwitz-Birkenau

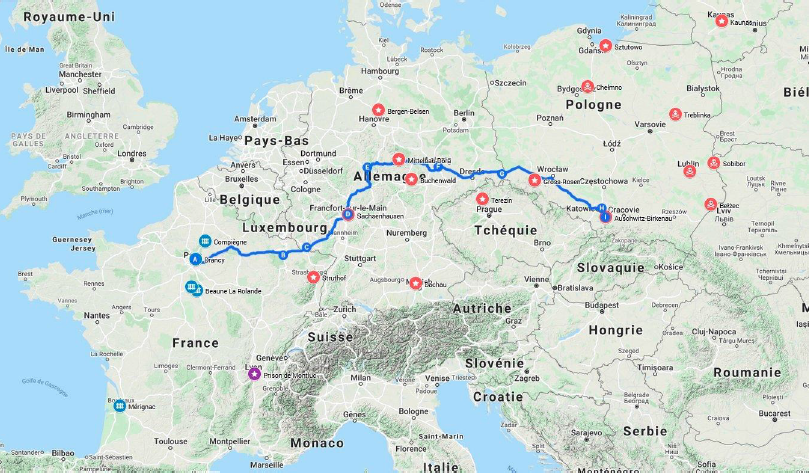

Après son arrestation à Paris, Nico est parti de Drancy dans le convoi 77 en direction d’Auschwitz.

Source : Convoi 77.org

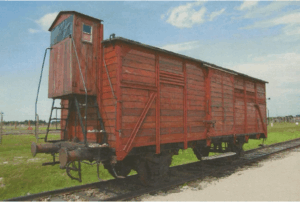

Il est donc monté dans un train à marchandises avec d’autres personnes. 1306 Juifs ont été déportés dans ce convoi dont 324 personnes de moins de 16 ans et 986 hommes et femmes.

Les conditions de transport étaient horribles. Les déportés étaient entassés les uns contre les autres avec une sorte de bidon (« tinette ») en guise de toilettes. Selon plusieurs témoignages, le voyage faisait déjà un premier tri avant l’arrivée. Certains mouraient de soif, de folie, de faim. Nico raconte dans son audition du 3 juillet 1945 « en cours de route, le wagon dans lequel je me trouvais a été ouvert deux fois, une fois pour vider la tinette et une fois pour prendre de l’eau ».

Photographie d’un wagon à bestiaux transportant les déportés vers les camps,

Source : 447 Holocaust Train banque photos et images

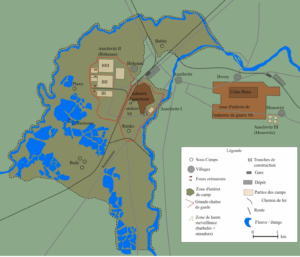

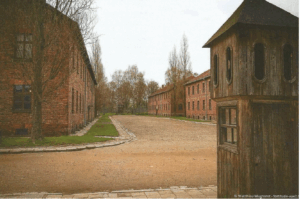

Le camp d’Auschwitz-Birkenau se situe en Pologne, il mesure 175 hectares. C’est à la fois un camp de concentration et un camp d’extermination.

Plan d’Auschwitz en 1944, Source : Memoirevive.org

Source : Unesco, photographie.

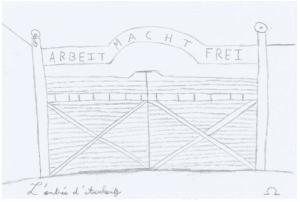

Entrée d’Auschwitz, Traduction : « Le travail rend libre »

Source : Dessin d’Edwin Castel

Source : www.gettyimages.fr/photos/arbeit-macht-frei

À l’arrivée du train dans la nuit du 3 au 4 août 1944, à 3 heures du matin, « Nous sommes immédiatement descendus des wagons en laissant toutes nos affaires dans ces derniers. Nous avons ensuite été placés en colonne par un. Une fois la colonne constituée nous avons défilé devant un gradé SS qui d’un geste faisait diriger les détenus soit vers la droite, soit vers la gauche. Sur la droite se trouvaient les femmes, les enfants et les vieillards et tous ceux dont l’aspect physique paraissait déficient », racontera Nico.

Nico est donc placé dans la file de gauche, il est sélectionné pour le travail et doit rejoindre le camp de Birkenau à pied. « Nous sommes passés dans divers bureaux où nous avons été dépouillés de tout ce que nous possédions, nous laissant uniquement notre ceinture et nos chaussures. Sortis nus dans la cour, nous avons été conduits dans la salle des douches après avoir été tondus et rasés. Après la douche, nous avons été habillés en costume de détenu. Ensuite, nous sommes conduits au bloc de quarantaine pour être soumis à un interrogatoire et tatoué. »

Un matricule lui est alors attribué : ce sera B-3727. Il faudra le connaître dans toutes les langues et y répondre rapidement pour éviter les coups et les brimades. A partir de ce moment, Nico n’a plus d’identité. C’est un numéro et encore une humiliation imposée et programmée par les nazis.

Matricule B-3727

Un block pour dormir lui est forcément attribué. Ce sont des châlits pourvus de paillasses et de couvertures dérisoires, à plusieurs par niveau.

Photographie de l’intérieur d’un block,

Source : Portail pédagogique.ac-nantes.fr

Tenue de déporté, Source : Musée mémorial Bataille de Normandie

Les Allemands ont mis en place un système de symboles leur permettant de différencier les prisonniers.

Liste des symboles utilisés par les nazis pour identifier les déportés,

Source : Mémorial départemental de Nantua

Nico a sans doute sur sa tenue de bagnard une étoile jaune et il est surveillé par des gardiens qui étaient « des détenus de droit commun (= voleurs, meurtriers…) portant le triangle vert ». Ce sont des Allemands ou des Polonais.

Après quatre jours passé au bloc de quarantaine, il est sans doute regroupé avec tous les déportés sur la place d’appel. Au départ, il est envoyé sur un chantier de travaux publics. Il témoigne : « au chantier comme ailleurs, chaque fois qu’un gardien passait, nous étions frappés disant que nous n’allions pas assez vite. Comme nourriture, nous recevions deux cent cinquante grammes de pain par jour, un litre de soupe, une rondelle de saucisson ou un peu de marmelade ou alors un peu de margarine ».

Photographie de la place d’appel d’Auschwitz,

Source : Encyclopédie multimédia de la Shoah

D’après sa déclaration à la gendarmerie d’Annecy en juillet 1945, Nico est envoyé trois semaines plus tard avec 60 autres détenus pour travailler au Bombensucherkommando. Ce kommando avait pour but de déminer le reste des bombes qui n’avaient pas explosé sur les sites industriels proches du camp. C’était à Tschechowitz. Le commandant du camp était le SS-Oberscharführer Wilhem Edmund Claussen. Ce kommando a été créé à partir de l’été 1944.

Ce travail était l’un des plus risqués car personne n’avait de formation pour déminer des bombes. Cependant, Nico a dit à ses fils : « c’était très risqué mais ça me donnait un peu de répit après chaque bombe déterrée » et « je recevais parfois comme récompense une cigarette ». Or, une cigarette c’est une monnaie d’échange pour un peu de pain supplémentaire, un peu de savon…

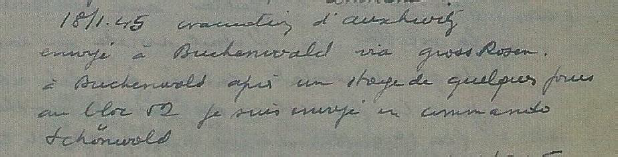

Source : Lettre de Nico

Comme tous les déportés, Nico n’avait sans doute qu’une peur, la sélection pour les chambres à gaz et qu’une obsession, manger.

1 cuillère de soupe en plus c’était un jour de plus en vie…

Mais, maigrir, être affaibli par le travail, avoir une plaie, avoir de la fièvre, c’était le risque de la sélection. Heureusement pour lui, Nico avait deux atouts, il était jeune, il n’avait que 31 ans. Et il avait sans doute l’espoir chevillé au corps de revoir sa femme, ses deux petits garçons, sa mère, ses sœurs.

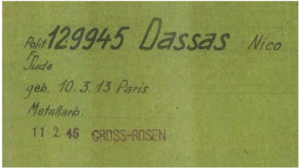

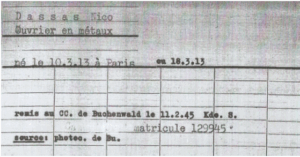

Après une période de 6 mois au camp d’Auschwitz, Nico Dassas est évacué vers le camp de Buchenwald après une étape à Gross Rosen.

Selon Nico, il a quitté Auschwitz le 18 janvier 1945, mais un témoignage de François Hervy, daté du 29 décembre 1953, assure qu’il est arrivé le 8 janvier. Eugène Sabatier « certifie avoir connu et fréquenté Monsieur Dassas Nico Nathan au camp de Buchenwald. Il y est arrivé début janvier 1945, venant d’Auschwitz et il est reparti en Kommando au mois de mars 1945 », écrit-il en décembre 1958.

De sources historiques, entre le 17 janvier et le 21 janvier 1945, plus de 50.000 déportés sont forcés de marcher dans des conditions extrêmes (températures glaciales, sans eau ni nourriture, abattus sur place s’ils ne peuvent plus avancer…). Ce sont les « marches de la mort ».

D’autres sont évacués dans des wagons découverts exposés également au froid glacial.

Nico a vécu les deux situations. Dans son audition à la gendarmerie, il dit : « Nous sommes partis en colonne sous une tempête de neige et avons effectué une marche de 120 kilomètres avec une seule pose de cinq heures. Nous étions encadrés par des SS, il nous était impossible de nous arrêter un seul instant. Les camarades qui ne pouvaient pas marcher étaient tués sans pitié. »

Après, Nico a été chargé dans des wagons et est arrivé après 36 heures à Gross Rosen. Il y est resté 17 jours entassé dans des blocs avec 1.600 hommes alors qu’ils n’étaient conçus que pour 250. Les rations alimentaires étaient encore plus minces.

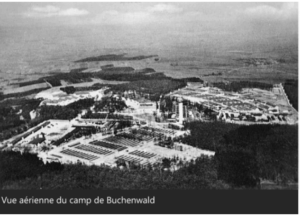

D) La période de déportation à Buchenwald

Source : Manuel d’Histoire Géographie, édition Belin, 2016

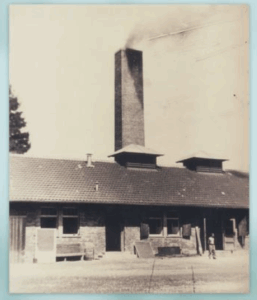

Photographie du camp de Buchenwald, Source : Mémorial de la déportation de Nantua

Dessin du chêne de Buchenwald, Dessin d’Edwin Castel

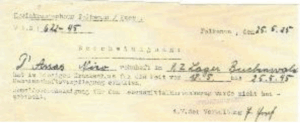

Nico est arrivé à Buchenwald le 10 ou 11 février 1945 dans un transport ferroviaire en provenance du camp de concentration de Gross-Rosen.

Comme dit précédemment, beaucoup de déportés ont été de nouveau transportés dans des wagons à bestiaux ouverts ce qui a occasionné de nombreux morts du fait des températures glaciales.

Source : Archives de Bad Arolsen

Buchenwald est un camp de concentration nazi, c’est-à-dire un camp de travail forcé mais non un camp de mise à mort. Même si les conditions de vie y restent épouvantables, même si beaucoup y meurent d’épuisement ou de maltraitance, Nico Dassas ne craint plus les sélections.

Ce camp a été créé en juillet 1937 sur la colline d’Ettersberg, près de Weimar, en Allemagne. Destiné initialement à enfermer des opposants au Troisième Reich, pour la plupart communistes ou sociaux-démocrates, il reçoit par la suite 10 000 Juifs arrêtés lors de la Nuit de Cristal en 1938, ainsi que des Tziganes, des homosexuels, des Témoins de Jéhovah, des opposants politiques et des prisonniers de droit commun. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre y sont également envoyés. Et des déportés d’autres camps y arrivent notamment des déportés d’Auschwitz et de Gross Rosen ce qui est le cas de Nico. Au final, en février 1945, le nombre de prisonniers atteint 120.000 alors que le camp a été conçu pour 16.000 personnes. (Source : Wikipédia)

L’arrivée dans le camp a dû se dérouler de la même manière qu’à Auschwitz. Des SS qui hurlent des ordres, des chiens qui aboient.

Si l’on s’en réfère au témoignage du résistant vendéen Armand Giraud, on peut imaginer l’arrivée dans le camp de Nico de la manière suivante : (Source : Wikipédia)

« Dans le lointain, nous distinguons bientôt des barbelés. Dans le lointain, on aperçoit des baraquements en planches : c’est le camp vers lequel nous arrivons. Une grande grille en fer forgé avec d’énormes lettres d’or au-dessus : « Jedem das Seine », ce qui voulait dire, « A chacun son dû… » À tort ou à raison, ici c’est ma patrie. Toi qui entres ici, perds toute espérance. C’est par cette devise terrible que le camp de Buchenwald accueillait ceux qui allaient devoir vivre et mourir derrière ses barbelés. »

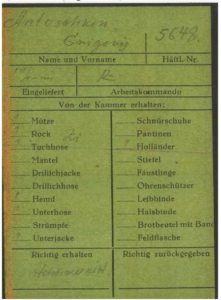

Nico arrive donc avec uniquement sa tenue de déporté : Rock (veste légère), Tuchhose (pantalon de toile), Hollander (sabot en bois) , hemd (chemise), unterhose (sous-vêtement), unterjacke (sous veste), mutze (capuchon).

Source : Archives de Bad Arolsen

Le matricule 129945 lui est attribué.

Sur la carte des Archives de Bad Arolsen, on peut voir que Nico était reconnu comme « Metalarbeiter » c’est-à-dire un ouvrier métallurgiste.

Source : Archives de Bad Arolsen

On peut penser qu’il fabriquait ou réparait des pièces métalliques pour l’industrie nazie. À Buchenwald, les déportés « Metalarbeiter » pouvaient assembler des pièces pour les ailes d’avion, par exemple.

Les conditions de travail y étaient particulièrement dures, avec des journées de plus de douze heures de travail, avec trente minutes de pause maximum, une alimentation insuffisante et des sanctions sévères distribuées de façon aléatoires.

Mais, par ailleurs, d’autres informations indiquent que Nico est placé dans le « Kleines Lager » (petit camp). Le 26 février 1945, il aurait été transféré au camp extérieur de Berga an der Elster. Dans ce camp, le travail consistait à creuser des tunnels souterrains pour abriter des usines d’armement. Le travail y était extrêmement difficile. Les conditions d’hygiène étaient déplorables, il était impossible de se laver et la nourriture était quasi inexistante. Il indique être resté quelques jours au « bloc 52 ».

Or, dans son dossier de demande de titre de déportation et dans sa lettre manuscrite, Nico fait référence à son départ le 8 mars pour le kommando « Schönwald ».

Source : Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Source : Lettre manuscrite de Nico

Le Mémorial de Buchenwald n’a pas connaissance de ce kommando.

En revanche, nous comprenons par son témoignage qu’il a quitté le camp de Berga an der Elster le 12 avril 1945. Après avoir marché plus de 400 kilomètres avec pour seule nourriture de la soupe. Il est abandonné par les gardiens le 6 mai 1945.

Nous savons également qu’il n’était plus seul. Il avait avec lui deux autres déportés dont « le petit Maurice ». Ensemble, ils ont pu affronter les souffrances et humiliations quotidiennes. Ensemble, ils étaient plus forts pour résister.

Carte de la libération des camps, Source : Radio France internationale

IV) LA VIE D’APRÈS

A) Les étapes du retour

Abandonné par les gardes le 6 mai 1945, Nico libéré par les Alliés le 8 mai se retrouve dans un camp de S.T.O dans les Sudètes, en République Tchèque.

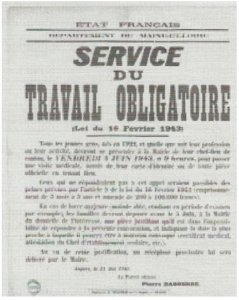

Affiche officielle sur la création du STO,

Source : Archives du Chotelais

S.T.O est la contraction de Service du Travail Obligatoire. Cette mesure a été mise en place en 1943 par le régime de Vichy sous la pression de l’Allemagne nazie. Il obligeait les jeunes Français à partir travailler en Allemagne pour soutenir l’effort de guerre du Troisième Reich. En effet, en 1943, l’Allemagne manque de main d’œuvre. Elle a besoin d’hommes pour travailler dans les fermes, les usines, les mines.

Il passe dix jours à « l’hôpital d’Elringen », écrit-il. Il entreprend ensuite son retour vers Nâves Parmelan. Il est dirigé sur Falkenau an der Eger le 26 mai.

Source : Mémorial d’Auschwitz

Falkenau est une ancienne commune de Saxe, la ville a été libérée en mai 1945 par la première division d’infanterie de l’armée américaine : la Big Red One. Les images de cette libération ont été filmées par Samuel Fuller un des soldats qui plus tard deviendra un célèbre réalisateur de cinéma. On peut retrouver ces images dans Falkenau, vision de l’impossible. Samuel Fuller témoigne, d’Emil Weiss.

Le jour même, Nico est dirigé vers Bamberg, cette ville allemande dépend de la région métropolitaine de Nuremberg ; elle se trouve dans le sud de l’Allemagne.

Quand il arrive en France, le 28 mai, il est dirigé dans le centre de rapatriement de Longuyon. Ce centre a été installé dans l’ancienne caserne Lamy. Il a ouvert courant mai 1945 après la libération des camps de concentration. Le centre de Longuyon était un lieu de transit où les rapatriés subissaient des examens médicaux pour évaluer leur état de santé. Ils devaient remplir des formalités administratives afin de savoir qui ils étaient et d’où ils venaient et ils recevaient une aide matérielle comprenant : de la nourriture, des vêtements et un hébergement temporaire. Mais si l’on s’en réfère au témoignage d’Yvette Lévy, déportée par le convoi 77 et qui est revenue par Longuyon, l’accueil de la Croix Rouge Française n’a pas été des plus agréables. Les déportés ont été tout simplement désinfectés au DTT (un insecticide de l’époque). Après avoir reçu un morceau de chocolat, ils sont remontés dans un train sans même une couverture en direction de Paris ou d’ailleurs.

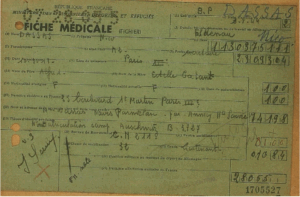

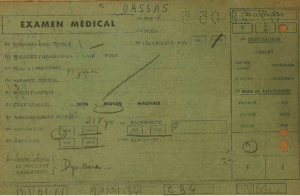

Sa carte médicale stipule que Nico a perdu plus de 20 kilogrammes (30 dira sa femme) et souffre d’eczéma et de diarrhées.

Source : Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, SDH de Caen

Le 30 mai 1945, soit 24 jours après avoir été abandonné par les gardes nazis, Nico arrive à Paris et y retrouve avec bonheur sa famille. Il va falloir se reconstruire, reprendre des forces. Nico est comme de nombreux déportés, plein de pudeur, il parle peu de cette période de sa vie. Il ne veut pas effrayer ses enfants et reprend progressivement sa vie d’avant.

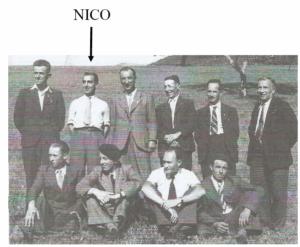

A la fin du mois d’août 1945, a eu lieu la fête du retour des prisonniers à Nâves-Parmelan. Nous pouvons ainsi voir Nico entouré d’autres personnes arrêtées pour acte de résistance.

Photographie des prisonniers de Nâves-Parmelan,

Source : Le Dauphiné Libéré, août 1945.

B) Le retour à la vie de famille et à la vie active

À son retour à Paris, la famille s’installe rue de Trévise dans le 9e arrondissement, puis rue Galilée, dans la 16e arrondissement. La famille s’agrandit avec la naissance de deux nouveaux garçons : Alain et Thierry.

Même si la maman de Nico respecte le jeûne de Kippour, les enfants eux, ne sont pas élevés religieusement.

Nico se remet au travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Il retrouve Roger Bellon et gravit alors les échelons au sein des laboratoires. Il devient directeur des exportations, puis directeur commercial. Il finit sa carrière en tant que directeur général.

L’entreprise se distingue très vite du fait de son développement d’antibiotiques que l’on recherche beaucoup après la guerre. Nico multiplie les voyages à l’étranger et plus particulièrement en Amérique latine et Amérique du Nord.

Il est très exigeant vis-à-vis de l’éducation de ses enfants : « être le meilleur parmi les meilleurs » est une consigne souvent répétée. Il est important pour lui d’avoir une grande ouverture sur l’international. Les enfants doivent donc parler couramment l’anglais et devraient compléter leurs études dans une grande école américaine comme Harvard.

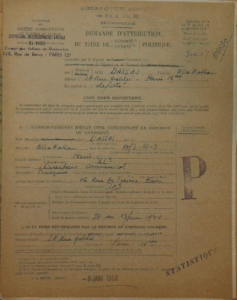

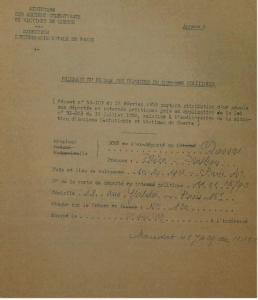

Nico Dassas fait sa demande du titre de déporté politique le 8 janvier 1960.

Source : Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, SDH de Caen

Or, pour pouvoir obtenir la reconnaissance de statut de déporté, il faut pouvoir apporter des documents attestant de la déportation et notamment des témoignages.

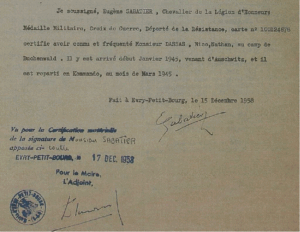

Figurent dans son dossier deux témoignages. Celui d’Eugène Sabatier né le 21 juin 1918. Le 14 mai 1944 il est conduit à Buchenwald par le convoi en provenance de Compiègne. À Buchenwald, il reçoit le numéro de matricule 51228.

Il est installé dans une des grandes tentes du camp dans le secteur « Petit camp ». À partir du 7 juin 1944, Eugène Sabatier travaille dans l’usine d’armement le Gustloff II, près du camp des prisonniers. À son retour, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur, et reçoit la médaille Militaire, la Croix de Guerre et le titre de Déporté Résistant.

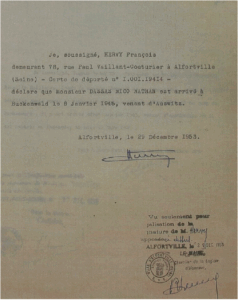

Nico apporte un autre témoignage celui d’Hervy Francois. Celui-ci atteste le 29 décembre 1953 que Nico Dassas est arrivé le 8 janvier 1945 à Buchenwald en provenance d’Auschwitz. À Buchenwald Hervy François avait le matricule 81507.

Ces deux hommes ont-ils travaillé avec Nico Dassas dans un kommando en particulier, nous l’ignorons…

En décembre 1960, Nico Dassas se voit attribuer le titre de déporté politique avec une carte portant le numéro 110126799.

Source : Ministère des Anciens combattants et victimes de guerre, SHD Caen

En 1971, il obtient la légion d’honneur à titre militaire.

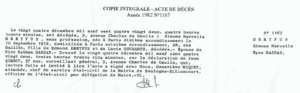

Nico perd sa femme Simone Marcelle Dassas le 24 décembre 1982, à Boulogne-Billancourt.

Source : Archives de la Ville de Paris

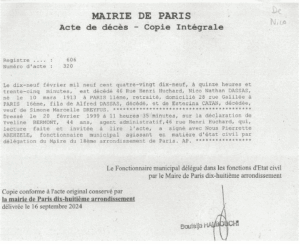

Lui, décède à l’âge de 85 ans, le 19 février 1999 à 15h35 à l’hôpital Bichat, à Paris 18e. Ils sont tous les deux enterrés au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Source : Mairie de Paris

Source : Cimetière du Père Lachaise

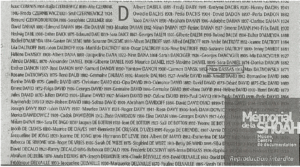

Nico n’a pas pu aller à l’inauguration du Mur des Noms qui rend hommage aux 76.000 juifs déportés de France. Mais, ses enfants et petits-enfants peuvent aller voir son nom gravé dans la pierre dans ce lieu de recueillement et de mémoire.

Source : Mémorial de la Shoah

De la même manière, la ville d’Avignon a mis en place une plaque en mémoire des Juifs du Vaucluse « déportés vers les camps nazis d’extermination entre 1942 et 1944 ».

Cette plaque a été inaugurée le 23 avril 2010. Parmi les nombreux noms, celui de Nico Nathan Dassas. Cette plaque se trouve au 2, montée des Moulins dans le jardin des Doms aussi appelé Rocher des Doms.

Source : Geneanet

Aujourd’hui, les enfants et petits-enfants évoquent avec émotion, tendresse et respect les souvenirs des périodes heureuses et malheureuses que Nico et son épouse Simone ont traversées, perpétuant ainsi leur mémoire. La transmission aux arrières petits-enfants est indispensable et est déjà en marche.

Nico Dassas entouré de sa femme, ses enfants et petits-enfants.

HOMMAGE

Les élèves de l’atelier Convoi 77 tenaient à rendre hommage à Mr Nico Nathan Dassas pour que personne n’oublie cette sombre période de l’histoire. Ils ont été impressionnés par la capacité de cet homme à poursuivre sa vie tant sous l’angle personnel que professionnel après une telle expérience traumatisante.

REMERCIEMENTS

La classe souhaite également remercier M. Alain Dassas, l’un des fils de Nico sans qui ce travail n’aurait jamais été aussi complet : il a été très disponible et sensible à notre travail.

Mme Varin tient aussi à souligner la chance dont elle a bénéficié et pour la bienveillance et l’attention portée par M. Dassas à ce projet, et pour la confiance qu’il a bien voulu lui donner pour accéder à son histoire familiale.

Nous pouvons également remercier Maggy Bonnemains pour la réalisation de l’affiche de l’exposition et Edwin Castel pour ses dessins.

TÉMOIGNAGES DES ÉLÈVES SUR LE CONVOI 77

Mélissa : « J’ai bien aimé travailler sur la vie d’un déporté, sur sa famille, sur sa femme et ses enfants qui étaient cachés. En revanche, il y a eu quelques heures où je ne trouvais rien, je ne pouvais donc pas avancer. »

Faustine : « J’ai bien aimé participer à ce projet car j’ai trouvé génial de travailler en équipe. J’ai également aimé échanger avec le fils de Nico Dassas. Cependant, certains moments étaient frustrants comme quand on ne trouvait pas forcément toutes les informations que l’on voulait. Le projet Convoi 77 m’a permis de sortir de ma zone de confort puisque j’ai dû passer des appels téléphoniques et j’ai dû faire preuve de patience. »

Evan : « J’ai trouvé qu’il y avait une bonne ambiance de classe même si le travail est quand même sérieux. J’ai découvert plein de choses sur l’histoire des Juifs mais aussi sur la seconde guerre mondiale. »

Mathilde : « J’ai passé une très bonne année. J’ai aimé effectuer les travaux de recherche même si parfois cela ne menait à rien. Cela m’a appris à travailler en équipe, à être patiente et rigoureuse. L’ambiance était agréable. Je ne regrette pas de m’être inscrite. Nous avons eu beaucoup de chances d’avoir trouvé l’un des fils de M. Dassas. »

Julie : « J’ai trouvé le travail très intéressant. Quand on travaille sur le destin d’une personne juive, on imagine ce qu’elle pouvait ressentir, ce qu’elle pouvait vivre au quotidien. Il est important pour moi de ne pas oublier l’histoire face au regain de l’antisémitisme actuel. Nous mettons parfois du temps avant de trouver des informations mais, quand on les trouve, on est très heureux. Mon année s’est bien passée et j’en ressors plus cultivée. »

Jade : « Le projet du convoi 77 est vraiment quelque chose de super. Travailler sur la vie d’un déporté m’a permis en quelque sorte de lui rendre hommage. Au départ, nous avons fait des recherches sans savoir si nous partions vers la bonne direction. Et quand nous avons commencé à trouver des choses, j’ai vraiment apprécié. C’est une réelle satisfaction. Lorsque Mme Varin nous a annoncé que le fils de Nico Dassas l’avait contactée, j’étais vraiment très heureuse. Si c’était à refaire, je le referai sans hésiter une seule seconde, c’est une vraie opportunité. J’ai vraiment énormément aimé ces jeudis de 10H00 à 11H00. Dommage que cela se termine bientôt !! »

Raphaël : « J’ai beaucoup appris à travers de Convoi 77. Je conseille à toutes les personnes qui s’intéressent à la seconde guerre mondiale, aux conditions de vie des Juifs pendant la Guerre en France ou encore à la déportation de s’inscrire. »

SOURCES

- Archives Nationales

- Ministère des Armées : division archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC), à Caen. Dossier DASSAS Nico, cote 21 P 629 122

- Mémorial de la Shoah

- Archives du Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem (Déborah Meyer)

- Archives de Bad Arolsen – ITS

- Archives départementales Rhône-Alpes

- Archives départementales de Haute-Savoie

- Mémorial de Drancy

- Mémorial d’Auschwitz

- Mémorial de Buchenwald

- Union des déportés d’Auschwitz

- Fondation de la mémoire de la déportation

- Association de Flossenbürg

- Mairie de Nâves-Parmelan

- Nos échanges avec les descendants : Alain Dassas.

- Nos échanges avec nos encadrants : Claire Podetti.

- Nos échanges avec un habitant de Nâves-Parmelan : André Rezvoy

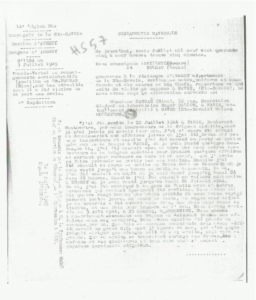

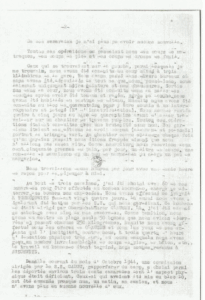

Document historique trouvés en avril suite aux nombreuses recherches des élèves

Source : Archives du département du Rhône (photocopie du document original)

Source : Archives du département du Rhône (traduction effectuée par M. André Rezvoy habitant de Nâves-Parmelan)

English

English Polski

Polski