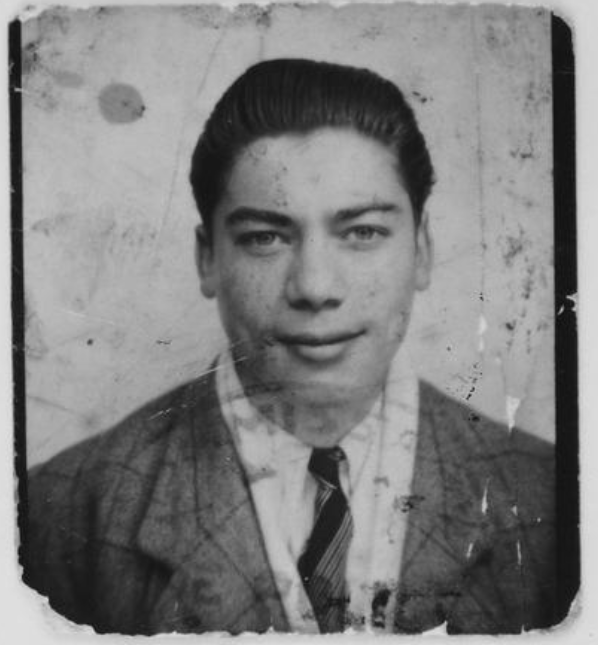

Maurice GRINBERG

Portrait d’identité de Maurice, vers 1944 © Mémorial de la Shoah

Maurice est né le 24 mai 1927 à Paris dans le 10e. Déporté à Auschwitz par le convoi 77 avec sa mère, Esther Guittel Grinberg née Spatz, sa sœur aînée Rivka, dite Renée et sa petite sœur Monique. Sélectionné pour le travail à son arrivée à Auschwitz, il a ensuite été déplacé vers d’autres camps et disparaît après février 1945 dans la région de Tubingen, dans le Bade-Wurtenberg.

Nous avons pu retracer sa vie grâce aux nombreux documents à notre disposition. Pour cette biographie, nous avons réalisé de nombreuses cartes qui constituent un « Atlas de la famille Grinberg » et nous avons également enregistré une série de podcasts sous la forme d’un reportage. Vous les trouverez intégrés au fur et à mesure de la biographie de Maurice.

Vous pouvez suivre ce lien vers l’Atlas.

Une famille d’immigrés venue d’Europe de l’Est

Son père, Shil Grinberg était né le 16 janvier 1904 à Bar (Vinnitsa) dans l’Empire russe (en Ukraine aujourd’hui, près de la frontière roumaine) mais, semble-t-il, il a grandi un peu plus au sud à Secureni en Bessarabie, aujourd’hui la Moldavie. D’après tous ses papiers, il est le fils de Leib (Louis) Grinberg et de Freida Rothstein mais il semble qu’il ait eu une seconde famille, Mendel et Chana Reider qui, avec leur fille Doudle, seront massacrés dans une marche de la mort en 1943 [1]. D’après son dossier de naturalisation, Shil avait également deux frères plus jeunes que lui.

Shil est arrivé en France comme réfugié russe (il a eu un passeport délivré par l’Ofpra en 1924, renouvelé en 1930). Il était brocanteur au marché aux puces de Saint-Ouen (puis chauffeur-livreur, mais peut-être seulement en 1941).

Sa mère est née Esther Gittel Spatz (ou Schlank ou Shank) le 16 décembre 1902 à Siedlanka, un faubourg de Lezajsk en Pologne (alors empire austro-hongrois), petite ville à une cinquantaine de kilomètes au nord-est de Rzeszow. Sa mère, la grand-mère de Maurice, était Hinde Spatz (et son père Zolme Schank).

La famille d’Esther a voulu fait partir tous ses enfants « vers l’Amérique » pour éviter la misère et surtout les pogroms. De plus, sa ville natale, Lezajsk, a été la cible de combats entre Russes et Austro-Hongrois entre novembre 1914 et mai 1915 ce qui n’incitait pas à y rester.

Ci-dessous, deux cartes retraçant les chemins de l’exil.

Esther a rencontré Shil Grinberg en 1922 ou 23. Il arrivait de Bessarabie ou Moldavie, elle arrivait de Pologne, ils n’avaient pas 20 ans et ils étaient en route l’un et l’autre pour émigrer vers l’Amérique (Esther avait une sœur à Brooklyn)… ce qui ne les a pas empêchés de rester à Paris. Ils se rencontrent dans un « asile » pour réfugiés, rue Lamarck puis ils sont allés vivre ensemble dans le quartier des puces de Saint-Ouen où se regroupaient de nombreux Juifs venus de l’Est de l’Europe. Ensemble, ils ne parlaient que yiddish. Ils ont été naturalisés français le 4 décembre 1933.

Esther n’a jamais voulu apprendre à lire et à écrire dans son enfance, « c’était une sauvage », disait sa fille Renée en souriant. Elle l’a regretté plus tard et a imposé à ses enfants de ne pas suivre son exemple. C’est Renée qui dès l’âge de 6 ans lui lisait les journaux et l’aidait à apprendre le français. Elle refusait que ses enfants parlent yiddish, elle voulait qu’ils ne parlent qu’en français à la maison. Mais quand elle appelait « Kindlerkh, kimt shoyn !« ils comprenaient, bien évidemment, qu’ils devaient venir — et si elle ajoutait « Kimt zim Tish ! », ils savaient qu’il devait passer à table.

De la zone aux HBM de la porte d’Aubervilliers

Shil et Esther avec leur fille Rivbaka dans leur cabane de la zone (fin des années 20 ?) © archives familiales

A la naissance de Maurice, ils sont au 7 rue Saint-Laurent, dans le 10e arrondissement. Son père le reconnaît le lendemain, et Esther le reconnaît le 16 juillet 1930, avant son mariage avec Shil, en même temps que Rivka.

Shilh et Esther se sont mariés le 22 juillet 1930 à Saint-Ouen où ils vivaient au 100 rue Jules Vallès : c’est une rue dans le marché aux puces — vers ce qui deveindra le marché Malik dans les années 1940. Ils vivaient plus précisément dans la « zone », ce territoire d’habitations précaire qui avaient remplacé les fortifications (le 100 rue Jules Vallès serait aujourd’hui sous le périphérique). Là ils ont vécu dans une cabane, très soignée et bien tenue. Les Grinberg se sont constitué tout un réseau de travail, de voisinage et d’amitié avec deux autres familles originaires d’Europe de l’Est également, les Blumberg et les Schloss (ou Szlos), dont tous les enfants jouaient ensemble.

Le père de Maurice est devenu brocanteur, il chinait les vieux objets dans les beaux quartiers, d’abord avec une petite voiture à bras. Puis, pour pouvoir vendre de gros meubles et mieux gagner sa vie, il a acquis une charrette que tirait le cheval Kiki. Plus tard, il achètera une voiture : une Citroën décapotable.

Vue de la maquette de la Zone, du côté de Saint-Ouen, Musée Carnavalet à Paris ©photo Darley

La rue Jules Vallès au marché aux Puces de Saint-Ouen, carte postale ancienne © Archives municipales de la ville de Saint-Ouen

Ils se sont ensuite installés au 18 rue Charles Lauth dans le 18e, on les y trouve lors du recensement de 1936. Ci-dessous, le plan du quartier autour de la rue CHarles Lauth, porte d’Aubervilliers.

La famille Grinberg vers 1939 : la famille compte déjà cinq enfants (de droite à gauche et par ordre d’âge : Rivbaka, Maurice, Jeannette, Berthe et Simone) © Mémorial de la Shoah

Il s’agissait d’un immeuble HBM — donc accessible seulement aux Français (c’est à ça que sert le fait d’êter naturalisés !) — construit en 1935. L’appartement avait tout le « confort moderne » : deux chambres, un séjour, la cuisine avec une cuisinière à charbon, une douche et un WC.

La famille était modérément religieuse : Esther faisait la prière le vendredi soir. Quant à Shil, il était plutôt communiste, racontait Renée, la sœur de Maurice.

La famille comptera sept enfants : Rivka (1925-2024), Maurice (1927-1945 ?), Jeannette (1930-2018), Berthe (1933-2019), Simone (1935), Daniel (1940) et Monique (1942-1944). Sur la seule photo de famille dont nous ayons connaissance, seuls figurent les cinq aînés.

Premières inquiétudes

En 1934, la famille est allée en vacances en Pologne, dans la famille d’Esther. Esther a emmené les quatre enfants qu’elle avait alors : Renée qui avait 9 ans, Maurice qui en avait 7, Jeannette (4 ans) et Berthe (1 an). La famille n’avait pas réservé de place dans le train et les enfants ont dû dormir dans les filets à bagages. Les enfants ont gardé un souvenir ébloui de la campagne polonaise, eux qui ne connaissaient que la zone de Saint-Ouen. La grand-mère était formidable, elle avait encore avec elle quatre de ses enfants mais la sœur aînée était partie en Amérique (où Esther auraient dû la rejoindre), une autre sœur et deux frères étaient en Palestine.

Au cours de ce trajet, la famille a dû traverser l’Allemagne. Sans doute ont-ils entendu dire beaucoup de choses sur la situation des Juifs dans ce pays…

Maurice devient mécanicien

La cour de l’école Auguste-Balnqui à Saint-Ouen © Archives municipales de Saint-Ouen

Nous ne savons pas si Maurice est resté à l’école à Saint-Ouen après avoir déménagé à Paris (les distances sont presque inchangées par rapport à l’école rue Blanqui) ou s’il a été scolarisé à l’école de garçons rue Charles-Hermite, près de la rue Charles Lauth : nous savons seulement qu’il est allé à l’école Porte d’Aubervilliers. En tout cas, les différents documents indiquent qu’il était mécanicien au moment de son arrestation et de la déportation.

Maurice voit son père raflé disparaître

A la déclaration de guerre, en septembre 1939, la famille a été évacuée de Paris par les services sociaux : avec de nombreux enfants et la mère enceinte, ils étaient prioritaires. Renée était alors en vacances dans l’Allier avec d’autres petits Parisiens (mais pas Maurice ?) et leur père était aller la chercher pour la ramener à Guerrouette en Loire inférieure, comme on disait alors. Esther a accouché de Daniel en janvier 1940 à Saint-Nazaire. De retour à Paris, avec non seulement la guerre mais aussi les premières mesures antisémites prises par le gouvernement de Vichy, la famille vit une situation de plus en plus difficile. Le couple bat de l’aile pour une autre raison : les parents se séparent un temps à cause de l’infidélité de Shil, avant de se réconcilier et de faire un nouvel enfant, la petite Monique.

La situation va empirer, jusqu’à l’arrestation de Shil, à l’été 1941. Peut-être que sur les derniers temps de leur vie commune Maurice a surpris une discussion entre ses parents, et Maurice comprenait sûrement le yiddish, « Oy vay ! Vous vet vern fin indz ? » avait pu dire Esther, « Oh la la ! Que va-t-il advenir de nous ? » Et si elle avait discuté avec Shil de ce qu’il fallait faire pour les enfants ? Les mettre à l’abri ? Les cacher ? « Vous tit mit di kindas ? Zoln mir zey yo avekshikn ahin ? Ofn dorf ? » Les envoyer à la campagne ?

Le café qui fait face à la cité de la Muette à Drancy, aujourd’hui.

Mais Shil est arrêté par la police française dans un café porte de Clignancourt lors des rafles d’août 1941, détenu à Drancy puis déporté le 23 juin 1942 par le convoi n°3 à Auschwitz : il est donc resté dix mois à Drancy. Les listes d’Auschwitz-Birkenau indiquent son décès le 24 juillet 1942.

Sa famille ne peut ignorer ce qui se passe à Drancy et donc ce qui les attend. En effet, Renée et sa mère, Esther, sont allées le « voir » à Drancy. Pour cela, elles se tenaient dans le bistro en face du camp (sans doute celui qui est toujours en face de la cité de la Muette) et les prisonniers se montraient aux balcons mais, racontait Renée, « il était très difficile d’entrer en contact avec eux car les gardes mobiles se montraient très menaçants ».

La situation économique de la famille est alors difficile. Esther parvient alors à recevoir une allocation (de l’UGIF [2]) pour ses sept enfants, elle touche des tickets de rationnements ainsi qu’une allocation militaire (Shil a-t-il été à l’armée en 1939 ?). Elle doit vendre ce qu’elle possède et qui aurait de la valeur comme la voiture qu’utilisait Shil pour son travail.

On cache les plus jeunes enfants de la famille

Les plus jeunes enfants (sauf le bébé, Monique) seront cachés en Bretagne à partir de 1943 avec l’assistance du père Devaux de la communauté Notre-Dame de Sion.

Ce sont deux sœurs qui vont les accueillir à Amanlis, près de Rennes. Deux jeunes filles, pupilles de l’Assistance publique, avaient décidé en 1943 de fonder à Janzé un foyer d’accueil pour enfants abandonnés. Elles y accueillent six enfants de la région parisienne, confiés par les religieuses de Notre-Dame de Sion et convoyés par une assistante sociale qui les informe qu’il s’agit d’enfants juifs dont les parents avaient été déportés et qu’ils n’avaient pas de cartes d’alimentation. A la fin de l’année 1943, le refuge est transféré à Amanlis. Ils seront aidés et ravitaillés par un réseau local de solidarité : des agriculteurs, un boulanger et Les Docks du Ménage, une entreprise de Rennes. Jeannette, Berthe, Simon et Daniel Grinberg ont été placés dans deux familles du village. Ils furent amenés par leur sœur ainée Renée car leur mère, Esther, avait un trop fort accent polonais pour circuler discrètement. Ils ont été sauvés, comme tous les enfants cachés dans ce village et Renée viendra les chercher après son retour de camp, en mai juin 1945.

Mais ni Renée ni sa mère n’ont eu la force de laisser à Amanlis la petite Monique, en 1943 et encore une fois fin mai ou début juin 1944, juste avant le débarquement en Normandie : ce n’était vraiment encore qu’un bébé !

Arrêté et déporté à son tour, avec sa mère et deux de ses sœurs

Esther et trois de ses enfants, Rivbaka, Maurice et Monique, sont arrêtés dans la nuit du 8 juillet 1944, chez eux, par cinq hommes (miliciens, policiers français et Gestapo), sous prétexte d’une vérification d’identité.

Emmenés tous quatre à Drancy, Maurice va être retenu escalier 18 chambre 4 (Esther, Renée et Monique seront chambre 2 avec les femmes) jusqu’au départ pour Auschwitz par le convoi 77, le 31 juillet 1944.

D’après Renée, pendant les trois jours de trajet vers Auschwitz, Maurice essaie d’organiser au mieux l’installation de sa mère et de ses sœurs dans le wagon ainsi que le partage de l’eau. Quand il peut, il soulage sa mère en prenant la petite Monique dans ses bras mais celle-ci, affolée, reste agrippée à sa mère. A l’arrivée à Birkenau, Maurice et sa sœur Renée sont séparés de leur mère et de leur petite sœur qui seront gazées immédiatement.

De Auschwitz à Natzweiler

Renée raconte dans le témoignage enregistré en 2006 qu’elle a croisé une dernière fois Maurice quelques semaines après leur arrivée à Auschwitz — avant qu’elle ne parte pour le camp de Kratzau donc… et avant que lui-même soit déplacé vers d’autres camps. Ils se sont vus pour un très bref échange sans savoir que ce serait leur dernière rencontre.

Les archives Arolsen nous ont permis de retrouver la trace de Maurice.

Maurice Grinberg (Grinbert sur les documents) reçoit le matricule B 3781 à son arrivée à Auschwitz : entré dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau le 3 août 1944, il y est resté jusqu’à l’automne. Il a été sélectionné pour le travail puis déplacé le 26.10.1944 : sous le nom de Grimberger il est placé dans un transport vers le camp de concentration du Stutthof (près de Dantzig) qui dépend de l’organisation Todt. Il y arrive le 28.10.1944. Le 29.11.1944, il est placé dans un convoi de 600 travailleurs juifs dirigé vers le camp annexe d’Hailfingen, près de Tubingen, où les nazis construisent une piste d’atterrissage. Ce camp dépend du complexe des camps de concentration de Natzweiler, ces 600 déportés juifs venus d’Auschwitz via Dantzig sont installés dans un hangar et vont travailler à cette piste de la fin novembre à la mi-février 1945. En trois mois, il y eut 189 morts parmi eux : la faim bien sûr, le froid, les mauvais traitements et les violences, les maladies eurent ainsi raison du tiers de ces hommes. Les marches de la mort, qui conduisent les déportés et les militaires allemands qui les surveillent à errer de camps en camps à l’approche des troupes alliées à partir de février 1945, ont aggravé le bilan dramatique de ce camp.

Carte des camps du complexe de Natzweiler-Struthof. La flèche indique la situation du camp d’Hailfingen où les SS faisaient construire une piste d’aviation © https://amicalenatzweilerstruthof.fr/camps-rattaches

Maurice y est enregistré le 1.12.1944 sous le matricule 40621. Dès lors, nous perdons sa trace.

Un acte de disparition sera établi à Paris le 9 août 1952. Son acte de décès a été établi le 12 avril 2011 et reporté à l’état civil du 18e arrondissement. La date, fautive puisque l’on sait que Maurice est entré dans Auschwitz et était vivant en décembre, est fixée au 5 août 1944.

Français par déclaration en 1930, il est considéré de nationalité française. Notons qu’en février 1949, l’armée est d’accord sur ce point. Maurice, qui ne s’est pas présenté pour la conscription, est considéré comme « soldat insoumis ». Le juge d’instruction militaire qui a été informé par Renée de la disparition de Maurice ne se contente pas de sa déclaration. Il lui faut des informations officielles précises émanant du ministère des Anciens combattants.

Maurice reçoit le titre de Déporté politique à titre posthume.

Notes

[1] Cette seconde famille reste un mystère mais Renée et Jeannette Grinberg ont rempli une feuille de témoignage à Yad Vashem pour ces deux personnes en se déclarant leurs petites-filles et nièces.

[2] L’UGIF était un organisme sous le contrôle du Commissariat général aux Questions Juives, créé en novembre 1941, qui assurait, entre autres tâches, quelques secours aux Juifs dans le besoin.

Sources

- Le dossier du DAVCC de Maurice Grinberg ;

- Le dossier de Maurice retrouvé aux Archives Arolsen ;

- Les documents fournis par le site de l’Amicale nationale des déportés et familles de disparus de Natzweiler-Struthof et de ses Kommandos ;

- Les archives de l’ONaCVG ;

- Archives départementales de Paris (état civil, recensements, archives scolaires) ;

- Entretien avec Renée Nadjar née Grinberg, filmé en 2006 par Jérémy Nedjar ;

- Les fiches des différents membres de la famille élargie sur le site de Yad Vashem ;

- Compte-rendu d’un entretien entre Renée Nedjar née Grinberg, Laurence Klejman et Muriel Baude le 28 décembre 2018 (avec les corrections manuscrites portées par Renée).

Remerciements

Nos remerciements vont au fils de Renée Nedjar, Alain, et à ses neveux, Jacques Nedjar et Olivier Szlos pour leurs récits et les documents précieux encore en leur possession qui ont enrichi ce travail ; à David Choukroun qui nous a aidé à retrouver la famille de Renée Nedjar, la fille d’Esther, nous a fourni le dossier de naturalisation de Shil et Esther Grinberg et qui nous a guidé dans nos recherches.

Merci également à Claire Stanislawski au Mémorial de la Shoah à Paris et aux conférencières du Mémorial à Drancy ; merci à Charlène Ordonneau des Archives municipales de la ville de Saint-Ouen qui nous a permis d’explorer les archives de la « zone » et du marché aux Puces, merci à Macha Fogel de la Maison de la culture yiddish pour nous avoir donné une brève leçon de yiddish.

Merci enfin à Laurence Klejman pour sa relecture et pour la richesse des informations qu’elle nous a apportées en complément : elles font de ces biographies les plus détaillées qu’on puisse souhaiter !

Ce travail a été mené conjointement par la classe de 3ème A du collège J.B. Poquelin à Paris, sous la conduite de leur professeure d’histoire-géographie, Camille Lambin et par un groupe d’élèves volontaires de 3ème du collège Pierre Alviset, à Paris également, guidés par leur professeure d’histoire-géographie, Stéphanie Duthé, et leur professeure d’allemand, Christine Tallon-Gascuel. Nous devons aux élèves de Camille Lambin les cartes qui ont illustré cette biographie, et à ceux de Stéphanie Duthé les podcasts. Ils ont tous bénéficié des conseils de Catherine Darley, professeure d’histoire-géographie.

This biography of Maurice GRINBERG has been translated into English.

English

English Polski

Polski