Renée KANE (1932-1944)

Renée Kane a douze ans lorsqu’elle est déportée à Drancy par le convoi 77, le 31 juillet 1944.

Son père, Abram Kane, est né à Czarnków, en Pologne le 25 janvier 1903.

Sa mère, Golda Siapsiowicz, est née à Varsovie en Pologne le 9 décembre 1906. Elle se marie avec Abram Kane, et ils ont un premier enfant Leib (dit Léon), né le 2 février 1929.à Lodz, en Pologne.

En 1932[1], ils décidèrent de déménager en France, d’abord à Dambach (en Alsace), où naît Renée le 20 mars 1932. Puis à Saint-Quentin, 40 rue des Glatiniers, où naît André, en octobre 1939.

Est-ce pour fuir la Pologne où la misère sévit et où des pogroms ont lieu : les villages juifs étaient pillés et leurs habitants massacrés ? Où également à cause de la crise économique qui a touché Lodz, grande ville industrielle du textile, dans les années 1930 ?

Le père de Renée était bonnetier[2], marchand forain (il vendait sa marchandise sur les marchés), tandis que sa mère était femme au foyer.

La famille, composée des parents et de trois enfants, Leib (qu’on retrouve parfois sous le prénom francisé de Léon), Renée et André, vit 40 rue des Glatiniers. Le frère de Golda, Aron Siapsioviez ou Siapsiovicz, qui réside en France depuis plusieurs années, puisqu’il a acquis la nationalité française, résidera à leur domicile en 1942.

Pourquoi avoir choisi Saint-Quentin ?

Saint-Quentin est une ville de l’Aisne, dans les Hauts-de-France. Une communauté juive y était présente depuis le Moyen Âge, mais bannie à certains moments. Étant redevenue importante, cette communauté obtient l’autorisation de construire une synagogue au XIXe siècle.

L’Association cultuelle israélite est constituée en 1906, et reconnue en 1931. La ville fut détruite par les bombardements lors de la Première Guerre mondiale puis reconstruite durant l’entre-deux-guerres ; la synagogue également victime des destructions fut reconstruite grâce à des donations de mécènes. dans une autre rue et inaugurée en 1934.

Dans l’entre-deux-guerres, des immigrés de Turquie, de Pologne, de Russie puis d’Allemagne vinrent étoffer la communauté juive déjà présente à Saint-Quentin.

La famille Kane, qui n’apparaît pas sur le recensement de 1935[3], peut avoir décidé d’habiter à Saint-Quentin également parce qu’une diaspora juive y était implantée et que les loyers y étaient abordables. Enfin parce c’est une ville industrielle spécialisée dans le textile où furent créés de nombreux petits commerces. Cela offrait des perspectives de travail pour le père de Renée, qui est bonnetier (lingerie, etc.).

Les 70 familles juives de Saint-Quentin, au moment de la déclaration de guerre, sont presque toutes affiliées à une société de secours mutuel. Même si les différences sociales ici comme ailleurs se font sentir, il existe une vie juive qui transcende ces barrières. La plupart des familles sont installées dans le centre de Saint-Quentin.

LA GUERRE ET LES MESURES ANTISÉMITES DE VICHY

La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939 avec l’invasion de la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne, liées par un traité défensif, déclarent la guerre à l’Allemagne.

Après une période où les armées s’affrontent peu (la « drôle de guerre »), les Allemands envahissent le nord de la France en mai 1940. Certaines familles fuient sur le conseil des forces de l’ordre et de la préfecture de Saint-Quentin : c’est l’exode. On ne sait pas si les Kane sont partis de chez eux. Mais s’ils l’ont fait, ils sont rentrés après l’armistice de juin.

Avec l’établissement du régime de Vichy, des lois discriminatoires antisémites sont mises en place ainsi que le recensement de la population juive[4]. Le 3 octobre 1940, le premier Statut des Juifs est proclamé. Le lendemain, la loi du 4 octobre 1940 sur « les ressortissants étrangers de race juive » conçue et mise en application par le régime de Vichy est promulguée. C’est une loi d’exception qui permet l’internement immédiat des Juifs étrangers.

Viennent ensuite les premières ordonnances économiques, les entreprises appartenant aux Juifs sont « aryanisées » : elles doivent être confiées à des non-juifs. Des centaines de commerçants et d’entrepreneurs perdent leurs biens sans rien pouvoir faire.

À partir de la parution de la 8e ordonnance allemande, du 29 mai 1942, les Juifs sont obligés de porter l’étoile jaune en zone occupée. La propagande antisémite est aussi encouragée par la presse et le cinéma.

Le Grand écho de l’Aisne 3 juillet 1942

@ https://gallica.bnf.fr

En réaction, les premiers jours, à Paris, des Juifs se permettent des inscriptions sur leur étoile ou en portent plusieurs. Ils sont internés dans des « camps de Juifs », indique le journal Le Grand Écho de l’Aisne qui évoque aussi la solidarité de certains habitants qui portent l’étoile sans être juifs (ils seront aussi brièvement internés à Drancy). Cependant, les familles de la communauté juive de Saint Quentin restent solidaires face à l’augmentation de l’antisémitisme.

En janvier 1942, la conférence de Wannsee a été organisée pour « régler la question juive en Europe » et c’est à partir de là que les déportations ont commencé en France.

Les rafles à Saint-Quentin

Le 17 mai 1941, le sous-préfet de Saint-Quentin fait part au préfet du département de l’Aisne d’une enquête demandée le 12 mai sur les « Israélites étrangers » « au sujet duquel la loi du 4 octobre 1940 est envisagée ». Les Kane sont mentionnés. On y apprend que Abram est gravement malade et a dû arrêter de travailler. Golda exerce donc le métier de « marchande ambulante et gagne environ 2.000 francs par mois ». Selon le rédacteur de la note, « leur attitude au point de vue politique et nationale est bonne ». Ils n’étaient donc pas communistes[5]. Le 7 juin 1941, un courrier du commissaire de police assure le sous-préfet que tous les Juifs mentionnés ont bien fait apposer la mention « Juif » sur leur carte d’identité. Le peu de valeur des marchandises des « déballeurs » sur les marchés n’a pas nécessité de nommer un commissaire-gérant pour les « liquider ». Seule Golda, et pas Abram, est mentionnée dans cette liste de « forains ». Les quatre marchands concernés, écrit ensuite le sous-préfet au préfet, ont tous été informés qu’ils devaient cesser « leur activité commerciale en application des ordonnances allemandes concernant les mesures contre les Juifs ».

En juillet 1942, après la grande rafle dite du Vel d’hiv, à Paris et dans sa région parisienne, sur la base des listings établis en 1941, les Juifs étrangers de Saint-Quentin, comme tous ceux de Picardie, sont à leur tour arrêtés, internés, déportés et exterminés à Auschwitz-Birkenau.

À l’aube du 18 juillet, la police française, sur la demande de la SD-Sipo de Saint-Quentin au préfet régional de Picardie, Pelletier, frappe aux portes des maisons et appartements et procède aux premières arrestations. Les Juifs sont arrêtés à leur domicile devant leurs enfants. Lors de ces rafles, chaque personne doit emporter le strict minimum (une paire de chaussures de travail solides, un seul bagage, de la nourriture, une couverture roulée, un gobelet, une cuillère)[6].

D’après un rapport de police, onze arrestations sont effectuées, mais quatre personnes n’ont pas pu être interpellées dont Golda Kane, car elle est alitée. Deux autres personnes n’ont pas été arrêtées pour cause de maladies ou d’infirmité[7]. Temporairement exemptées d’arrestation, « les juifs non arrêtés pour diverses raisons devront l’être dès l’amélioration de leur santé » indiquent des directives allemandes.

Les enfants de moins de seize ans doivent être obligatoirement confiés, dit le texte qui définit les modalités des arrestations, à « L’Association obligatoire des Juifs » (c’est-à-dire l’U.G.I.F.). Mais comme à Saint-Quentin, l’U.G.I.F[8]. n’a pas d’antenne, les trois enfants Kane sont confiés au frère de Golda, Aron Siapsioviez. Il est naturalisé français et comme nous l’avons vu, habite également au 40 rue des Glatiniers[9]. Il est bien entendu signalé au préfet. Celui-ci avait interdit l’intervention de la Croix Rouge Française. Une étude des listes établies par la préfecture de l’Aisne en 1942 indique qu’un seul Juif est naturalisé français et qu’il serait parti en zone libre. Mais il ne s’agit pas d’Aron, qui vivait à Paris et n’est pas recensé dans l’Aisne[10].

Si quelques-uns réussissent à s’enfuir sans être rattrapés, le bilan de la rafle est très lourd : 65 personnes sur les 79 personnes prévues, dont 13 Saint-Quentinois rassemblés à Laon, sont transférées au camp de Drancy, en banlieue parisienne, dans deux wagons spéciaux, sous escorte de la gendarmerie française. Ce qui est confirmé par les fiches d’internement du camp, puisque 10 d’entre eux sont enregistrés le 21 juillet 1942. Le passage à Drancy est de courte durée : huit jours après, le 29 juillet 1942, dix premiers internés sont déportés dans le convoi n°12 vers Auschwitz, tel Abram Kane, qui fut déporté à l’âge de 39 ans. Avec lui sont déportés Jakob et Chaja Apel, dont les enfants Gisèle et Joseph seront pris en charge par l’U.G.I.F. et déportés en même temps que Renée et André.

Seules Golda Kane, que les gendarmes français sont venus chercher, et une autre personne arrivent plus tard, car elles sont alitées le jour de leur arrestation. Les gendarmes français viendront les arrêter le 25 août 1942 et, parties depuis la gare de Tergnier[11], elles sont internées à Drancy le même jour.

Golda Kane avait 35 ans lorsqu’elle fut déportée par le convoi n°26, le 31 août 1942.

En regardant les dates des départs des convois, on s’aperçoit qu’en l’espace d’un mois, ce sont 15 convois qui partent de Drancy en direction d’Auschwitz. On comprend que le régime de Vichy collabore donc pleinement à la « solution finale ».

Ni le père ni la mère de Renée ne sont sélectionnés pour le travail à l’arrivée au camp. Leur âge n’est pas très avancé : n’ont-ils pas été sélectionnés parce qu’ils semblaient déjà fragiles ?

Mais les nazis n’en ont pas fini avec les Juifs de Saint-Quentin. Le 16 octobre 1942, les autorités allemandes dévoilent une nouvelle liste de Juifs étrangers à arrêter à Saint-Quentin et désormais les jeunes enfants ne sont plus épargnés.

La veille d’une nouvelle rafle, la gendarmerie de Saint-Quentin reçoit une liste de 14 noms dont 8 enfants (entre 3 et 14 ans). Entre le 8 et le 9 octobre, 12 enfants sont arrêtés (d’après une liste rédigée le 16 octobre 1942). Les 12 ont été confiés à 10h45 à la gendarmerie française, alors chargée de les transférer en gare de Saint-Quentin, puis à Drancy. Le document évoque pudiquement une « évacuation ».

Les enfants Kane arrivent à Drancy, mais la fratrie est rapidement divisée : le plus âgé, Leib est confié aux Autorités allemandes, puis déporté le 4 novembre par le convoi 40 vers Auschwitz, dont il ne reviendra malheureusement pas : les enfants ne sont pas sélectionnés pour le travail : Leib n’avait que 13 ans.

Les deux plus jeunes, nés en France, Renée et André sont confiés à l’U.G.I.F. En effet parfois, en l’absence de leurs parents déportés, des enfants sont placés dans des structures d’accueil d’orphelins dans Paris et sa banlieue administrées par l’U.G.I.F., mais sous contrôle allemand. Les enfants se retrouvaient alors seuls dans un milieu inconnu sans repère ni famille du jour au lendemain.

À Drancy, les conditions d’hygiène sont déplorables avec le passage de dizaines de milliers de personnes de toutes origines, avant leur déportation. Les enfants y sont complètement perdus, laissés sans soins, peu nourris.

D’après leur fiche d’internement, le 1er novembre 1942, Renée Kane, qui a alors 10 ans, et André Kane, 3 ans, sont évacués de Drancy en direction de l’hôpital Claude-Bernard pour des raisons de santé. De cet hôpital, ils sont « libérés »[12] le 25 novembre 1942 et placés sous la protection de l’U.G.I.F., qui a demandé leur « libération » grâce à une lettre de Léon Israëlowich, de l’U.G.I.F., envoyée à la préfecture de police le 23 novembre.

U.G.I.F

L’U.G.I.F. est une association créée à la demande des nazis pour représenter la population juive auprès des autorités françaises et d’occupation. Toutes les associations juives existant ont été fondues dans cette entité, contrôlée entièrement par le Commissariat Général aux Questions Juives et la Gestapo. Elle dispose d’un bureau de liaison avec le Bureau de la Gestapo pour les affaires juives. Tous les Juifs sont obligés de s’y affilier (ce qui est un moyen de savoir où ils sont, au cas où ils ne se seraient pas déclarés à la mairie), mais beaucoup refusent. L’U.G.I.F. prend en charge l’aide aux nécessiteux, de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les interdictions de travailler se multiplient et que les déportations s’intensifient. Elle devient donc un passage obligé pour les très pauvres, même ceux qui sont internés à Drancy (avant l’arrivée d’Aloïs Brunner) ;

C’est à l’U.G.I.F. qu’est confiée la prise en charge des enfants orphelins ou dont les familles ne peuvent plus s’occuper. Des biens appartenant à des fondations juives réquisitionnés servent de « maisons d’enfants ». Il s’en ouvrira plusieurs au fil du temps, le nombre d’enfants à protéger augmentant. Notons que, parallèlement, les déportations d’enfants juifs ne cessent absolument pas.

L’action de l’U.G.I.F. a été mise en cause, aussi bien pendant l’Occupation par la résistance juive et les mouvements de sauvetage d’enfants, qu’après-guerre. On a reproché à son personnel (dont un grand nombre a été déporté) de n’avoir pas protégé les enfants mais d’avoir, en les contrôlant dans chacun de leur déplacement, contribué à leur contrôle par les nazis et à leur déportation.

Grâce à l’action de l’U.G.I.F., plusieurs enfants ont été sauvés, évacués, ou cachés entre 1942 et 1944, mais beaucoup l’ont été grâce à des actions individuelles au sein de l’organisation.

Par ailleurs, il convient de diviser en deux catégories les enfants placés sous protection. En effet, certains sont considérés comme des « enfants libres », c’est-à-dire des enfants qui n’ont jamais connu l’internement, placés par leur famille pour diverses raisons, et n’apparaissant sur aucune liste de Drancy. Ceux-ci sont donc plus facilement « sauvables ». D’autres, désignés sous le terme « enfants bloqués », ont été déjà internés, à Drancy ou dans d’autres camps, leurs parents ont été déportés, ou sont internés dans un camp (par exemple, si l’un des parents est marié à un/une non-juif/juive, ou si le père est prisonnier de guerre et la mère internée à Drancy). Ils sont néanmoins indiqués comme « libérés » de Drancy sur leurs fiches.

Pour les enfants Kane, l’U.G.I.F. ne pouvait seulement que retarder leur déportation (à 18 jours près, ils étaient sauvés !)

Le petit frère de Renée, André, est à nouveau hospitalisé à l’hôpital Claude-Bernard à cause de la coqueluche pendant trois mois jusqu’au 25 février de la même année, selon une correspondance entre l’U.G.I.F. et l’hôpital [13] André semble à l’hôpital être un enfant très isolé.

D’une maison U.G.I.F. à l’autre

Renée est envoyée au centre de la rue Lamark dans le 18e arrondissement. Tous les enfants adressés à l’U.G.I.F. passent par ce centre, où ils sont « évalués » avant d’être éventuellement envoyés dans d’autres maisons, d’autant qu’en 1943, des centres s’ouvrent dans l’est parisien.

Comme son frère, Renée arrive à l’UGIF sans cartes de ravitaillement. Elle en obtient une le 22 décembre, après que le responsable du centre Lamarck a en fait une demande au « chef du ravitaillement du 18e » le 20 novembre (était-elle déjà sortie de l’hôpital ?)

Renée Kane fait partie de la catégorie J2. Son frère est J1. Donc suivant l’âge, les orphelins ne peuvent prétendre qu’à une certaine quantité de nourriture par enfant. La mention J3 existe également, qui donne droit à un peu de vin. Sur la demande de carte de la fillette, la nationalité indiquée est « française ». Renée est effectivement née en France, mais ses parents avaient-ils fait une déclaration pour qu’elle soit reconnue comme française ? Cela reste à vérifier.

Renée est d’abord envoyée au centre 30, celui du 9 de la rue Guy-Patin. Un document[14] atteste de sa présence à la date du 16 février. Quelques jours plus tôt, le 10 février, une rafle exécutée par la police française sur la requête de Heinz Röthke[15] avait emmené à Drancy onze jeunes pensionnaires, traumatisant les enfants (et les adultes) qui étaient restés dans l’immeuble de l’ex association du Toit familial. Dans la région parisienne, ce même jour et le lendemain une grande rafle était organisée. Trente et un autres enfants sont raflés dans d’autres centres de l’U.G.I.F., comme à l’orphelinat Rothschild.

Le 16 avril 1943, Renée est « mutée » à nouveau à Lamarck avec d’autres fillettes. Elles sont en « transit » pour un autre centre. C’est dans une des maisons de la toute proche banlieue de l’est parisien, tout près du bois de Vincennes, que Renée arrive le 16 avril 1943.

Le centre se situe au n°5 de la rue Grandville à Saint-Mandé, alors département de la Seine, aujourd’hui Val-de-Marne. Le 1er juin, il abrite douze fillettes, née entre 1930 et 1933. Sur la liste qui les recense toutes, la nationalité de Renée est marquée d’un point d’interrogation. Huit des fillettes sont françaises, deux sont belges et une est polonaise. Francophones, elles sont toutes en mesure de fréquenter l’école, à Saint-Mandé.

André, lui, est accueilli dans la pension Zysman, également appelée « la maison des enfants heureux » à La Varenne. Ils sont ainsi proches l’un de l’autre.

Renée Kane au troisième rang, deuxième à partir de la droite.

Exposition de Serge Klarsfeld au Mémorial Camp des Milles, Aix-en-Provence

La vie à l’orphelinat était difficile, en ces temps d’Occupation allemande et de restriction, car les enfants ne mangeaient pas à leur faim. En effet, les magasins étaient ouverts aux Juifs uniquement entre 15 et 16 heures, ce qui leur laissait très peu de produits dans les rayons déjà peu fournis.

La semaine, les enfants vont à l’école. Le dimanche, comme c’est la tradition dans les pensions, ils peuvent se rendre dans des familles. Ces personnes dites « correspondants » selon les registres de l’UGIF, sont des bénévoles qui apportent leur concours aux maisons d’enfants le dimanche pour essayer de redonner un semblant de vie familiale à des enfants privés de parents. Ces adultes veulent leur faire passer un bon moment et leur offrent un goûter. Mais les jardins publics sont interdits aux Juifs et il est compliqué pour les enfants de s’amuser. Les restrictions ne s’arrêtent pas là. Le cinéma, les musées, les théâtres et même les spectacles de marionnettes sont interdits également – comme tous les divertissements et les loisirs.

Heureusement, Renée peut parfois passer du temps avec son petit frère lors de ces sorties.

Les enfants ont bénéficié des visites suivantes : le 10 janvier 1943, André et Renée sont pris en charge par Simone Fournier, dont l’adresse est 22 rue de la République, et Jacques Fournier, 12 allée de Charmes.

André sort grâce à M. ou Mme Lamire, 38 boulevard Barbès le 24 janvier 1943. Sur le document d’archives de l’U.G.I.F., il est noté que ce sont des « sorties avec membre de la famille ». Les Kane et les Lamire se connaissaient-ils ? Dans le recensement parisien de 1936, nous ne retrouvons pas la trace des Lamire boulevard Barbès.

Le 21 février, c’est la même personne qui sort Renée.

Le 21 mars, c’est Mme Weil, qui habite au 43 rue Vital, qui la sort.

Le 5 avril, c’est Mme Cazzanica-Hubeau et son adresse était 14 rue Santeuil, à Paris 5e.

Le 2 mai, c’est de nouveau avec Mme Weil qui sort également une autre petite fille de 11 ans, Juliette Saporta.

Le 30 mai, sortie avec Mme Hubhau.

Le dimanche 13 juin 1943, Renée peut sortir avec Mme Cazzanica. Une sortie s’est déroulée le dimanche 25 juillet 1943.

On sait que parfois les enfants Kane vont pouvoir se rejoindre notamment grâce à la famille Cazzanica. Cinq fois en tout.

Nous n’avons pas de renseignements sur des sorties entre août 1943 et juillet 1944.

En dehors de ces sorties du dimanche, Renée va en consultation à l’hôpital le 1er juin 1943, ainsi que 12 enfants. Ils devaient sûrement bénéficier de soins ou de visite de suivi.

LA RAFLE DU 22 JUILLET 1944

Renée réside pendant deux ans dans ces maisons d’enfants qui essaient d’occuper et soigner les enfants qui ont déjà vécu beaucoup de traumatismes. A l’école, elle fréquente des fillettes non juives. La vie a des allures presque normales. Mais, en juillet 1944, alors que Paris va bientôt être libérée et que les armées alliées approchent, le S.S. Alois Brunner, chef du camp d’internement de Drancy, lance une dernière rafle d’envergure.

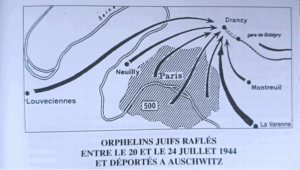

Dans les nuits du 21 au 25 juillet 1944, les Allemands (aidés par des détenus de Drancy) procèdent à l’arrestation de 250 enfants des foyers de l’UGIF dans la banlieue parisienne. Les enfants sont ramenés à Drancy. La fratrie Kane est directement frappée, à l’instar de 28 enfants de la Varenne et 19 de Saint-Mandé.

En effet, le samedi 22, en pleine nuit, les pensionnaires de la maison d’enfants où se trouve Renée sont embarquées avec leurs monitrices et les directeurs. « Le commandant du camp, le SS Hauptsturmführer Aloïs Brunner, en uniforme, accompagné d’éléments de la “police sémite” réquisitionnée au camp, dirige en personne l’opération d’arrestation », écrit Jean Laloum[16]

Carte des orphelinats et foyers de l’UGIF à Paris et sa banlieue. Tous les enfants et les encadrants sont dirigés vers le camp de Drancy in Les Orphelins de La Varenne 1940-44[17]

L’arrivée à Drancy de tous ses enfants est échelonnée en fonction des dates d’arrestation dans leurs centres U.G.I.F. Ils sont tous regroupés dans le même bâtiment. Les fratries séparées se retrouvent.

Le 29, les plus âgées (les adolescentes de l’internat de la rue Vauquelin, notamment) apprennent qu’ils vont tous être déportés vers une « destination inconnue ».

Le 31 juillet 1944, le convoi 77 prend la direction d’Auschwitz, avec 1306 déportés, dont plus de 300 enfants.

Le train arrive à Auschwitz-Birkenau le 3 août 1944 dans la nuit. Le trajet a duré 3 jours et 3 nuits dans des conditions infernales et, à leur arrivée, presque tous les enfants sont exterminés dans les chambres à gaz de Birkenau dans la plus grande injustice. Seuls 291 hommes et 183 femmes sont sélectionnés pour le travail et l’enfer des camps.

Mémoire

À l’époque, il n’y avait pas eu de réaction de la population locale dans la presse car peu de personnes ont vu les « rafles », qui se sont déroulées en pleine nuit ou au petit matin, avant la levée du couvre-feu. En revanche aujourd’hui la mémoire de ces enfants est entretenue par des associations qui ont fait ériger des monuments commémoratifs à Saint-Quentin et apposer des plaques, parfois avec leurs noms, sur les lieux de leurs arrestations et les écoles qu’ils ont fréquentées.

Celui de Renée est sur la plaque inaugurée en mai 2023 sur l’école Paul-Bert où elle allait à Saint-Mandé. En tout, 41 enfants juifs qui ont fréquenté cette école ont été déportés et exterminés.

NB : Une Léonia KANE figure sur le monument du cimetière de Saint-Quentin. Nous n’avons pas pu trouver s’il s’agissait d’un membre de la famille. Peut-être est-ce simplement un doublon avec Léon ? Quant à Hélène Kane, inscrite également sur ce monument, elle ne figure pas non plus sur la base du Mémorial de la Shoah.

Nous, Jemima, Eva, Raphaël, Vibishan et Malo, sommes des élèves du Collège des Blés D’Or. Nous avons rédigé cette biographie pendant une heure d’EPI « Convoi 77 » avec nos professeurs de français et d’histoire en 2024-2025 pour accomplir notre devoir de mémoire et rendre hommage à Renée Kane. Nous avons choisi un enfant car nous avons remarqué que ce sont souvent leur biographie qu’il reste à rédiger et les enfants ont été dans les premières victimes de la Shoah.

Nous remercions M. Bressolles et ses élèves qui avaient travaillé en amont sur les Juifs de Saint-Quentin, car grâce à leurs recherches et ce qu’ils ont écrits, nous avons été en mesure de mieux comprendre le début de la vie des Kane.

Nous nous sommes appuyés également sur notre sortie au camp des Milles, où nous avons eu la surprise de trouver enfin une photo où Renée apparaissait.

SOURCES

- Archives de l’UGIF, fond YIVO, consultable au Mémorial de la Shoah

- Archives départementales de l’Aisne

- Mémorial de la Shoah

- Damien BRESSOLLES et ses élèves du lycée Jean-Bouin, (depuis 2023) « La persécution des Juifs de Saint Quentin », https://drive.google.com/file/d/1XBTQQ1egNGXqkOFB0U60sCrFq8_7Rlfg/view

- Stéphane AMELINEAU « 80 ans : La première rafle des Juifs de Picardie, 18-21 juillet 1942 », juillet 2022, https://itinerairesdememoire.com/2022/07/11/80-ans-la-premiere-rafle-des-juifs-de-picardie-18-21-juillet-1942/#_ftnref4

- Jean Laloum, « Les maisons d’enfants de l’UGIF : le centre de Saint-Mandé », Le Monde juif, 1995/3 N°155, p 58 à 109.

Pour aller plus loin

Frank d’Almeyda et Frédéric Viey, Histoire des Communautés juives du Nord et de Picardie, consultable en ligne sur le site des Archives de la Somme.

Notes & références

[1] AD de l’Aisne, document daté du 28 octobre 1943 adressé par le maire de Saint-Quentin au Commissariat Général aux Questions Juives, communiqué par Damien Bressolles en octobre 2025.

[2] AD de Laon, document du 21 juillet 1942. « Liste des Juifs du département de l’Aisne » (arrêtés pour déportation). Cf. Stéphane Amelineau https://itinerairesdememoire.com/2022/07/11/80-ans-la-premiere-rafle-des-juifs-de-picardie-18-21-juillet-1942/

[3] Précision de Damien Bressolles, qui travaille notamment sur les Juifs de Saint-Quentin, auteur avec ses élèves de Terminales de Ici non plus, on n’oublie pas… Histoire de la communauté juive de Saint-Quentin sous l’Occupation.

[4] Voir la liste des Juifs recensés dans Bressolles (Damien) https://drive.google.com/file/d/1XBTQQ1egNGXqkOFB0U60sCrFq8_7Rlfg/view

[5] Ibid, documents fournis par Damien Bressolles.

[6] Cité dans Bressolles (Damien) https://drive.google.com/file/d/1XBTQQ1egNGXqkOFB0U60sCrFq8_7Rlfg/view

[7] Cité dans Bressolles (Damien) https://drive.google.com/file/d/1XBTQQ1egNGXqkOFB0U60sCrFq8_7Rlfg/view

[8] Sur l’UGIF, voir plus loin.

[9] Gendarmerie Nationale, 25 août 1942. Procès-verbal de XXX., gendarme à Saint-Quentin. Il s’est rendu au domicile de la juive Kane née Siapsioviz (sic) et l’ont ramenée à la caserne « en attendant son transfert à Targnier pour être dirigée sur le (sic) Drancy (Seine) ». « Transfèrement » effectué ce jour. « Les trois enfants de cette juive » sont confiés au frère qui vit à la même adresse. Archives départementales de l’Aisne 984 W 139.

[10] Archives Départementales de l’Aisne, 984 W 139, cité dans Bressolles (Damien), op. cit.

[11] Cité dans Bressolles (Damien), ibid.

[12] Voir dans l’encadré la définition d’un « enfant bloqué ».

[13] Archives Yivo, RG 210-59, Microfilm 490-43

[14] Service 30 Guy-Patin, « Liste des enfants hébergés à notre centre à la date du 16 février au matin », YIVO, RG 210, consultable au Mémorial de la Shoah.

[15] Heinz Röthke a été avec Theodor Dannecker l’un des principaux responsables de la déportation des Juifs de France de 1940 à 1944. Il a dirigé le camp de Drancy du 16 juillet 1942 au 2 juillet 1943.

[16] Jean Laloum, « Les maisons d’enfants de l’UGIF : le centre de Saint-Mandé », Le Monde juif, 1995/3 N°155, p 58 à 109.

[17] Les Orphelins de La Varenne 1940-44, rédigé par le Groupe Saint-Maurien contre l’oubli, édition l’Harmattan, 2004.

English

English Polski

Polski