Gitla SEEUWS, née ZYLBERBERG (1898-1944)

« Heureux comme Dieu en France » ?

Gitla ZYLBERBERG est née le 24 juin 1898 à Brzeziny en Pologne de l’union d’Akzyk ZYLBERBERG et de Hinda Dobra TUSZYNSKI.

Le 29 octobre 1929, elle épouse dans sa ville natale Zelman LEMEL, un tailleur d’habits, né en 1905 à Rawa Mazowiecka, au centre de la Pologne. Ils sont alors déjà parents d’une petite fille, Beila ou Bejla, née le 25 mai 1929.

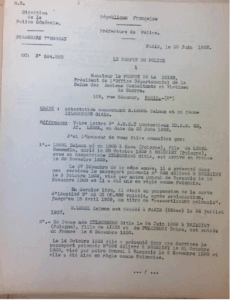

Attestation d’identité avec mention du mariage de Gitla et Zelman SEEUWS-Gitla-née-ZYLBERBERG © SHD de Caen DAVCC-21 P 537 780 -29

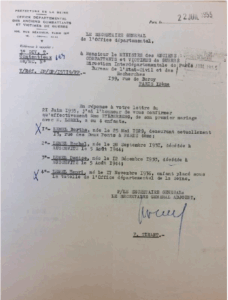

Attestation de mariage et de la naissance des enfants LEMEL SEEUWS-Gitla-nee-ZYLBERBERG © SHD de Caen DAVCC-21 P 537 780 -42.

Un mois jour pour jour après son mariage, Zelman arrive le 29 novembre 1929 en France, avec un passeport polonais et un visa en règle. Le mariage officiel, alors qu’un mariage religieux est généralement suffisant dans la communauté juive, a sans doute été fait en relation avec le projet d’exil du couple. En 1929, la France était à la recherche de travailleurs immigrés pour combler les pertes de la première guerre mondiale et de la terrible épidémie de grippe espagnole qui a suivi. La loi du 10 août 1927 sur la nationalité avait élargi l’accès à la nationalité française.

On peut aisément supposer que le couple Lemel étaient à la recherche d’une vie meilleure, fuyant la pauvreté et la montée de l’antisémitisme portée par les nationalistes polonais. Ceux-ci, dès l’indépendance retrouvée de la Pologne en 1918, déclaraient alors par l’intermédiaire de leur leader Roman Dmowski : « Nous avons en Pologne un quart de tous les Juifs du monde. Ils comprennent 10 % de notre population et, selon moi, c’est au moins 8 % de trop. 1 »

L’antisémitisme est au cœur du projet politique des nationalistes polonais. Il gangrène la vie politique polonaise des années d’après-guerre.

La France est alors vue par les Juifs d’Europe de l’Est comme une terre d’accueil tolérante, elle qui avait, la première, permis l’émancipation des Juifs en 1791 et qui avait réhabilité le capitaine Dreyfus en 1906.

Gitla arrive un peu plus tard que Zelman, le 6 décembre 1930, avec leur fille. Elle est aussi en règle avec les autorités françaises.

Le proverbe yiddish « Heureux comme Dieu en France », allait-il alors se vérifier pour Gitla, Zelman et Beila ?

Le couple et leur petite fille s’installent à Paris. En 1931, le recensement indique qu’ils vivent au 12, passage des Ronces, dans le quartier populaire de Belleville, situé dans le XXe arrondissement. Les immigrés de toute origine y sont nombreux, et les Juifs polonais pauvres y trouvent à se loger à bas coût. La langue yiddish y résonne, mais les enfants scolarisés dans les écoles du quartier sont francophones, même s’il leur faut parler yiddish avec les parents. Nous ne savons pas si, et comment, Gitla maîtrisait le français.

C’est dans la capitale française que naissent les autres enfants LEMEL : Rachel, le 28 septembre 1931, Denise le 12 décembre 1933 et Henri, le 17 novembre 1936, tous dans le XIIe arrondissement de Paris. Les filles de Gitla fréquentent l’école élémentaire de la rue Etienne-Dolet. Beila opte pour le prénom français de Berthe.

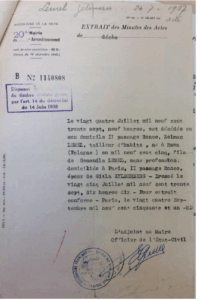

Mais, peu de temps après la naissance d’Henri, la famille connaît son premier drame en France. Le 24 juillet 1937 à 10h10, Zelman décède, chez lui, d’une crise d’urémie. Son beau-frère, David Morawiecki, peintre en bâtiment, déclare son décès.

Gitla se retrouve alors veuve à 39 ans, mère de quatre enfants et sans revenu.

Un dossier à son nom, datant de 1937, a été retrouvé dans les archives de la préfecture de police emportées par les Allemands et récupérées par les Soviétiques (An 19990488/91, fonds de Moscou).

Extrait des minutes des actes de décès de Zelman SEEUWS-Gitla-nee-ZYLBERBERG © SHD de Caen DAVCC-21-P-537-780-39

Un remariage au milieu des persécutions

Après un flou archivistique entre 1937 et 1942, nous retrouvons la trace de Gitla en 1942.

Une fiche établie en mars 1955 fait état de la présence à l’hôpital de Gitla depuis le 15 juillet 1942 (date de la date de la Rafle du Vel d’hiv.) Les indications sont complétées par : « GF Pref. motif racial. » La police s’est-elle présentée à son domicile pour l’arrêter dans le cadre de la rafle parisienne ? L’adresse indiquée est bien passage Ronce, mais au 11, où elle résidait avant son mariage. Car peu de temps après, Gitla se remarie.

Les mesures antisémites ne cessent de se renforcer depuis 1940 et depuis la fin de l’année 1941, la « Solution finale à la question juive » a été prise, ordre est donné depuis le 20 janvier 1942, de détruire les Juifs d’Europe jusqu’au dernier. La situation pour les Juifs de France est intenable.

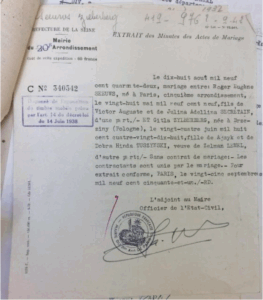

C’est dans ce cadre de tensions extrêmes, de survie, que Gitla se remarie le 18 août 1942 avec Roger Eugène SEEUWS, né le 28 mai 1909, à Paris Ve. Ils sont voisins depuis 1937, puisqu’il vit au 12, passage des Ronces, comme en témoigne la fiche d’inscription sur les listes électorales de 1937 du XXe arrondissement. Le 12 est probablement un hôtel très bon marché.

Une liste de prisonniers de guerre français fournie par l’armée allemande le 29 janvier 1941 permet de trouver le soldat de 2e classe à la 6e section d’infirmiers militaires Roger Seeuws comme prisonnier. Il était au stalag IX-A à Hohenstein, en Allemagne. Il est de retour à Paris le 29 janvier 1941.

S’est-il évadé, a-t-il été libéré ?[i] Et si oui pour quel motif : sanitaire, échanges avec « volontaire » du STO ?

Minutes actes mariages Gitla et Roger SEEUWS

SEEUWS-Gitla-nee-ZYLBERBERG © SHD de Caen DAVCC-21-P-537-780-38

Roger SEEUWS est le fils de Victor Auguste et Julina Adellina SECRETAIN. C’est un couvreur plombier français (« aide fumiste »). Le peu de traces de Roger Seeuws dans les demandes de recherche de Gitla après la guerre (une en mars 1946, cf infra) pose la question d’un mariage de « complaisance » qui aurait permis à Gitla d’acquérir la nationalité française par naturalisation et de protéger ainsi aussi davantage ses enfants. C’est une hypothèse que nous n’avons pas pu vérifier. La naturalisation a été rendue particulièrement difficile en France à partir de la loi du 22 juillet 1940, portée par le ministre de la Justice du gouvernement du Vichy, Raphaël ALIBERT. Tout est mis en œuvre dans le cadre d’une politique antisémite d’État pour empêcher les Juifs d’obtenir la nationalité française. Pire encore, certains naturalisés d’après 1927, ont même été déchus de leur nationalité française ainsi que leurs enfants nés en France. Les enfants Lemel nés en France ont été déclarés français par le juge de paix du XXe arrondissement.

Gitla pense probablement que se marier avec M. SEEUWS, Français non juif, peut la sauver, elle et ses enfants, de la déportation. C’est l’avis de son fils survivant, Henri, qui n’était qu’un petit enfant au début de la guerre : « Ma mère s’est remariée, je ne sais pas quand ; je pense qu’elle s’est remariée uniquement pour avoir la nationalité française, en espérant nous protéger. Je sais que j’ai revu ce Monsieur, une fois, étant tout jeune ; Berthe avait eu besoin de le voir, je me trouvais à Paris à ce moment-là, elle m’a emmené le voir, il était à l’hôpital. […] Depuis, je n’ai jamais entendu parler de lui.3 »

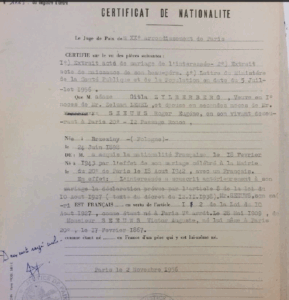

Mais, le fait d’épouser un Français, et devenir Française, le 18 février 1943, n’a pas suffi à la sauver. Nous pensons que de son vivant, cette nationalité française ne lui a pas été accordée en réalité.

En tout cas, à cette date, la famille LEMEL change d’adresse. Ainsi qu’en témoigne le 16 décembre 1946 Mme Magny, la concierge du 12, passage Ronce, les Lemel ont habité de 1935 à 1942 au 11 « du même passage Ronce ». L’arrestation a eu lieu au 12, numéro auquel vivait Roger Seeuws avant son mariage.

Certificat de nationalité (donnée a posteriori)

SEEUWS-Gitla-nee-ZYLBERBERG © SHD de Caen DAVCC-21-P-537-780-33

Durant l’Occupation, Gitla ZYLBERBERG est victime des persécutions antisémites menées par le régime de Vichy et l’occupant nazi. Elle est arrêtée par la Gestapo à Paris pour « motif racial ».

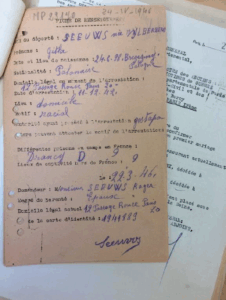

Fiche de renseignements demandée par Roger SEEUWS en 1946

SEEUWS-Gitla-nee-ZYLBERBERG © SHD de Caen DAVCC-21-P-537-780-41

Ce document, fourni à Roger SEEUWS à sa demande, nous informe que Gitla s’est fait arrêter chez eux, 12, passage des Ronces, le 11 décembre 1942, parce qu’elle était juive selon les critères définis par les nazis et le régime de Vichy, c’est pourquoi le « motif racial » est celui de son arrestation.

Arrestation et premier passage au camp d’internement de Drancy

Si les documents en notre possession se contredisent parfois sur la date des arrestations et arrivées à Drancy, la date du 16 décembre est la plus plausible.

Ce sont des agents de la Gestapo qui sont venus interpeler Gitla. Le 16 décembre, elle arrive à Drancy. Un registre indique que, arrêtées par la « police judiciaire », Gitla, Denise et Rachel sont entrées à 14 h dans cet endroit (probablement le dépôt de la Préfecture de police de Paris APP CC2-3 ; 16 décembre 1942)[ii] le 16 décembre. Elles sortent le même jour, à 16 h 30 et sont dirigées sur Drancy. Henri était chez une voisine4 et échappe à l’arrestation.

Plusieurs personnes juives sont arrêtées dans le XXe arrondissement ce même jour et sont aussi envoyées à Drancy. Les Lemel ont-elles été victimes d’une rafle ?

Les trois filles ont sans doute été arrêtées avec leur mère. Toutefois les dates, sur les documents, ne correspondent pas tout à fait. En effet, des documents indique le 11 décembre comme date d’arrestation, mais sur un document trouvé aux Archives Nationales, il est indiqué la date du 16 décembre 1942 pour Gitla tandis que sur les fiches d’internement de Beaune-la-Rolande des trois filles, il est indiqué la date du 15 décembre 1942… Quant à celles de Drancy, on y lit la date du 16 décembre 1942… C’est cette date du 16 qui figure sur les documents officiels après la guerre.

Sur les dossiers de Rachel et Berthe Lemel, remplis par Berthe, il est indiqué qu’il y avait un Français et un Allemand lors de l’arrestation, et elle donne le 16 décembre comme date.

Denise avait eu 9 ans le 12 décembre.

Premier passage au camp d’internement de Drancy

Toutefois, Gitla, Berthe, Rachel et Denise se retrouvent toutes les quatre internées à Drancy, pendant près de trois mois.

Sur une liste du convoi 47 du 11 février 1943, Berthe et Denise apparaissent, mais elles ne sont finalement pas parties (archives de Bad Arolsen).

Transfert à Beaune-La-Rolande… retour à puis Drancy

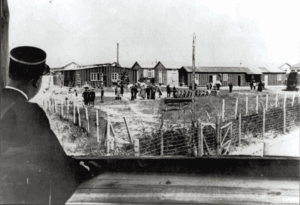

Après ce premier internement à Drancy, elles sont transférées au camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, avec 120 autres internés, pendant une courte période : du 9 au 23 mars 1943. La surveillance de ce camp est entièrement assurée par des gendarmes et des douaniers français.

Le camp d’internement de Beaune-la-Rolande sous la surveillance d’un gendarme français.

Mémorial de la Shoah.

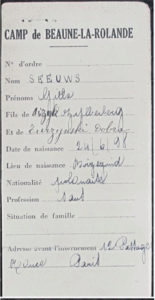

Nous avons retrouvé sa fiche d’internement du 23 mars 1943 sur laquelle est mentionnée la nationalité polonaise de Gitla, malgré son mariage et, sans doute sa demande de naturalisation française (obtenue le 18 février 1943, quelques semaines seulement avant).

Fiche d’internement de Gitla SEEUWS à Beaune-La-Rolande

AN, F/9/5770/308353/L

Gitla et ses filles sont ensuite de nouveau transférées à Drancy, le 23 mars 1943.

Les filles sont « libérées » (c’est-à-dire « bloquées ») et confiées à l’UGIF (Union générale des israélites de France), le 11 mai 1943. Elles passent par le centre de la rue Lamarck, à Montmartre. Rachel et Denise sont ensuite dirigées vers la maison d’enfants de la rue Granville à Saint-Mandé, en banlieue parisienne. Ce centre 64, installé dans une ancienne maison d’accouchement qui appartient au docteur Pitowski, a été inauguré au début du mois de juin 1943.

Le 18 décembre 1943, une photo de groupe des fillettes de cette maison d’enfants est prise dans la cour de l’école de la rue Mongenot (coll. Mémorial de la Shoah). Denise et Rachel regardent bien sagement le photographe qui a immortalisé des petites filles qui portent l’étoile jaune dans une école française.

LALOUM Jean, « Les maisons d’enfants de I’UGIF : le centre de Saint-Mandé » in Le Monde Juif 1995/3 (n° 155).

Sur la photo, Rachel LEMEL se trouve en haut à gauche, sa sœur Denise, au premier rang, 2e en partant de la gauche.

Berthe, plus âgée, est dirigée après le centre de la rue Lamarck vers celui de la rue Vauquelin.

Elle explique, le 29 décembre 1953 dans son dossier déposé à Caen, qu’elle a réussi à s’en échapper au cours d’une sortie, pour se réfugier chez une amie de sa mère, madame Ziegler, 70 boulevard Davout, jusqu’à la fin de la guerre8. Heureusement ! Toutes les filles de ce centre ont été raflées et déportées par le convoi 77.

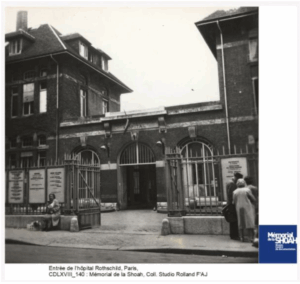

Gitla doit être opérée en urgence à l’hôpital Rothschild de Paris, le 5 juin 1943.

L’hôpital Rothschild, situé à Paris, était un établissement fondé au XIXe siècle par la famille Rothschild pour soigner les populations défavorisées, notamment juives. Pendant l’Occupation, il a été utilisé par les Allemands et le régime de Vichy comme un lieu de détention pour les malades et les vieillards juifs avant leur déportation vers le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau.

Photographie : Hôpital Rothschild de Paris (source Mémorial de la Shoah)

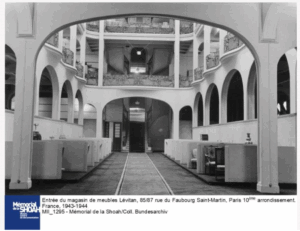

Après son passage à l’hôpital, Gitla est reconduite à Drancy. Puis, en juillet 1943, considérée comme « non déportable » car épouse de Français non juif, elle est envoyée avec 200 autres internés par les Allemands au camp Lévitan, qui vient d’ouvrir, situé aux 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris Xe.

Il s’agit de l’un des trois camps annexes parisiens du camp de Drancy avec le camp Austerlitz du 43, quai de la Gare (Paris XIIIe) et le camp Bassano qui était un hôtel particulier ayant appartenu à la famille Cahen d’Anvers, situé en bas des Champs-Élysées, 2, rue de Bassano (Paris XVIe). Ce sont des camps de travail forcé situés à Paris pendant l’Occupation nazie, utilisés par les Allemands pour exploiter des prisonniers juifs des camps de Drancy, afin de trier et réparer des objets pillés dans les logements appartenant ou occupés par des familles juives, ou pour confectionner des vêtements et accessoires de luxe. La Dienststelle Westen (DW) assure l’organisation de ce pillage.

Gitla se retrouve donc au Lager-Ost (camp Est), le camp Levitan, qui tire son nom du grand magasin de meubles qui appartenaient avant l’Occupation à Wolff Lévitan, et à son épouse Berthe Bleustein, dont les locaux, appartenant à des Juifs, avaient été réquisitionnés et utilisés dans le cadre de la politique d’« aryanisation de l’économie ». Tous les Parisiens connaissent le slogan publicitaire créé par Marcel Bleustein-Blanchet en 1930 : « Un meuble signé Lévitan est un meuble qui dure longtemps ».

Gitla y trie, sous la surveillance des soldats allemands, les biens dont ont été spoliés des Juifs, après les rafles et les déportations, dans le cadre de l’« Opération meuble ». Les conditions de détention y sont perçues comme moins difficiles, plus supportables, qu’au camp de Drancy. Elle bénéficie de ce « privilège » car elle est considérée comme « conjointe d’Aryen », nous apprend l’historien Jean LALOUM, qui s’est longuement entretenu avec sa fille Bejla/Berthe en 19945.

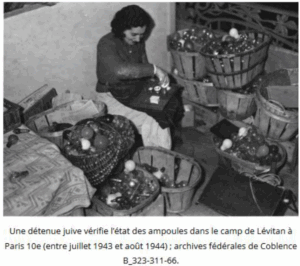

Sur les documents ci-dessous, nous avons une illustration du type de travail et de corvées qu’a pu faire Gitla dans ce camp de travail forcé.

In Sarah GENSBURGER, « Spoliation des Juifs à Paris : « Il n’y avait plus rien, même plus d’ampoule » », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 27/10/23.

« Cette image est aujourd’hui conservée aux archives fédérales allemandes à Coblence. Elle se trouve au sein d’un album de 85 photographies en noir et blanc qui ne comporte aucune légende. Pour comprendre ce qu’elle représente, j’ai mené une longue enquête, entre 2006 et 2010.

La rambarde a, par exemple, permis d’établir que cette image a été prise au sein du magasin de meubles Lévitan situé au 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. Je n’ai pas réussi à identifier le nom de la femme sur la photographie. Je sais, par contre, qu’elle est juive. Elle a été arrêtée puis transportée dans le camp de transit de Drancy en banlieue parisienne, d’où sont partis la plupart des convois de déportation des Juifs pour les camps d’extermination depuis la France. Elle fait partie des 200 internés qui, en juillet 1943, sont transférés de Drancy au cœur de la capitale, dans cet immeuble dont Wulf Lévitan, son légitime propriétaire juif, a été dépossédé dans le cadre de « l’aryanisation » de l’économie, terme qui désigne la vente forcée à des non-Juifs, des « aryens », des biens – immeubles, entreprises ou autres – possédés par des Juifs. L’immeuble devient alors un camp de travail pour les Juifs.

Sur la photographie, le sourire de cette femme détenue interpelle donc. De nombreuses images produites par le régime nazi montrent effectivement des Juifs souriants. En 1942, des détenus du camp de Drancy semblent heureux sur les clichés du reportage réalisé par les services de propagande pour montrer qu’ils sont bien traités.

L’image que nous avons sous les yeux ne relève pourtant pas de cette catégorie. Le travail qu’elle documente doit rester secret. La photographie est éclairée par un spot. La lumière du jour qui passe d’habitude par les grandes fenêtres que possède l’immeuble Lévitan aurait pourtant largement suffi si celles-ci n’avaient été systématiquement obstruées.

Et pour cause, dans une ville où règne la pénurie, il n’est pas question d’attiser la convoitise des riverains. Et le butin est impressionnant. Pendant un an, 2000 caisses d’objets sont apportées, chaque jour, par des entreprises françaises de déménagement afin que leur contenu soit vidé, trié, nettoyé et mis dans des caisses thématiques par les détenus. », Sarah GENSBURGER, sociologue au CNRS, spécialiste de la Shoah7.

21-22 juillet 1944, la bascule dans l’horreur

Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944 a lieu une grande rafle des maisons d’enfants de l’UGIF, organisée sous la houlette du SS Alois Brunner, commandant du camp de Drancy. Dans toute la région parisienne, ce sont 242 enfants et 33 adultes qui sont arrêtés et transférés à Drancy. Parmi ces victimes, Rachel et Denise LEMEL, raflées avec dix-huit autres fillettes et leurs encadrants dont Thérèse CAHEN, à la maison d’enfants (centre UGIF n°64) de Saint-Mandé (94).

LALOUM Jean, « Les maisons d’enfants de I’UGIF : le centre de Saint-Mandé » in Le Monde Juif 1995/3 (n° 155). Rachel LEMEL se trouve en haut à gauche, sa sœur Denise, au premier rang, 2e en partant de la gauche.

Dès que l’information des rafles des maisons de l’UGIF lui parvient, Gitla demande alors à être transférée du camp Lévitan à celui de Drancy6. Selon un récit recueilli par Jean Laloum, il est même indiqué qu’un soldat allemand du camp de Lévitan essaie de la dissuader en tentant de la convaincre de l’inutilité de sa démarche mais rien n’y fait. De toute manière, la politique d’Alois Brunner était de réunir les familles pour les déporter ensemble. Toutes les mères internées d’enfants raflés ont été ramenées à Drancy et déportées avec eux, notamment dans les convois 76 et 80.

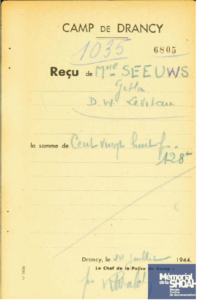

Le 24 juillet, Gitla est donc retour à Drancy, son matricule porte le n°17932. Sa fiche de fouille indique qu’elle a 128 francs.

Carnet de fouilles de Drancy, daté du 24 juillet 1944 (source Mémorial de la Shoah)

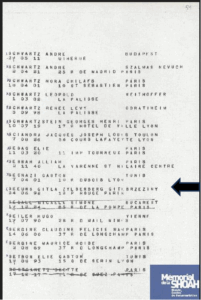

Liste originale du convoi du 31 juillet 1944 (source Mémorial de la Shoah)

Sur la liste du convoi 77, les Allemands ont mal noté l’adresse de Gitla, l’adresse originale, 12 passage des Ronces devient ici 12 P(lace ?) rouge.[iii]

Le 31 juillet 1944, elle est conduite en autobus à la gare de Bobigny puis elle est déportée en train avec ses filles Rachel et Denise, vers Auschwitz-Birkenau, dans un convoi où plus de 1 300 autres déportés s’entassent à même le sol dans des wagons à bestiaux. Les conditions d’hygiène sont effroyables. « Dans chaque wagon il y avait un seau d’eau pour boire et un autre seau pour les besoins naturels », raconte la survivante Yvette Dreyfus Levy. Le transport dure trois jours et trois nuits.

Gitla a-t-elle été déportée dans le même wagon que ses filles ? Nous ne le savons pas, mais c’est possible. Selon les témoignages de survivants, comme Jérôme Skorka, les grands enfants et les adolescents des maisons de l’UGIF ont voyagé mélangés aux adultes. Et les familles ont pu se réunir. La suite tragique de l’histoire de la mère et de ses filles semble le confirmer.

Ont-elles voyagé avec Laya Rafalowicz, leur petite voisine qui vivait au 9 puis au 3 passage Ronce en 1931, et qui a été raflée avec les filles de Vauquelin ?

Depuis mai 1944, les SS font arriver les convois de déportés à l’intérieur du centre de mise à mort de Birkenau.

Après avoir été sortis violemment des wagons à bestiaux qui les avaient acheminés, les déportés sont séparés, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, puis « sélectionnés » en fonction des besoins de main d’œuvre du camp et de l’état de santé des victimes. Toutes les personnes âgées et les enfants sont envoyés vers des camions, de même que les personnes qui tiennent la main d’un enfant ou d’une personne considérée par les nazis comme vieille ou faible.

Sur la Bahnrampe de Birkenau, Rachel et Denise, trop jeunes, n’ont quasiment aucune chance de survie. Elles sont immédiatement « sélectionnées » par les médecins SS pour la chambre à gaz. Pas Gitla. En effet, grâce à l’article de Jean Laloum9, nous avons appris que, « sur la rampe de sélection de Birkenau, selon une rescapée du convoi 77, Janine Akoun, Gitla est dirigée par les SS vers la file des femmes aptes au travail ». Jeannine Akoun, passée par l’orphelinat de Rothschild, était une camarade de Berthe à Vauquelin.

Toutefois, Gitla refuse de se séparer de Rachel et Denise et les accompagne, sans le savoir, à la mort le long des barbelés de Birkenau. Jusqu’au bout, héroïque, Gitla aura tenu bon son rôle de mère.

Nous ne savons pas précisément quand elles ont été assassinées. Sans doute, peu de temps, après l’arrivée du train, en pleine nuit mais les documents indiquent une date de « convenance » : le 5 août 1944. C’est dans les années 1950 la date dont l’administration française était convenue.

Gitla SEEUWS, veuve LEMEL, née ZYLBERBERG, âgée de 46 ans a vraisemblablement été assassinée le 3 août 1944 à Birkenau, sur sa terre natale de Pologne, en même temps que ses deux filles Rachel (13 ans) et Denise (11 ans).

L’APRÈS-GUERRE : régularisation de son statut et vie de ses enfants survivants, Berthe et Henri

Après la guerre, Roger SEEUWS ne se manifeste pas pour faire reconnaître le décès de sa femme et n’est pas impliqué dans le processus de mise sous tutelle d’Henri LEMEL, son beau-fils ; aucune demande administrative de cet ordre n’apparaît dans nos archives. À l’exception d’un document, une « fiche de renseignements », émise par l’administration le 25 avril 1946, faisant suite à une demande d’informations émanant de Roger sur la situation de Gitla. C’est la seule requête dont nous avons connaissance. Ce document nous apprend que Roger SEEUWS résidait toujours au 12 passage des Ronces à Paris dans le XXe arrondissement. Quand il décède, à 50 ans, le 20 août 1959 à l’hôpital Tenon dans le XXe arrondissement ; il était installé à Bagnolet, 12, rue du Lieutenant Thomas.

Le décès de Gitla est transcrit le 12 décembre 1951 à la mairie de l’arrondissement dans lequel elle vivait au moment de son arrestation.

Le titre de « Déporté politique » est attribué à Gitla le 27 septembre 1955. Le terme, abrégé en D.P., est utilisé depuis la loi du 9 septembre 1948 pour désigner les Français transférés par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés, pour tout autre motif qu’une infraction au droit commun ou comme résistant (victime civile, victime de rafles, les otages, etc.) La formule est donc en vigueur pour les déportés persécutés parce qu’ils étaient juifs et a remplacé l’expression « déporté racial », qui revient souvent dans les dossiers des demandeurs de statut.

La démarche a été faite le 28 décembre 1953 par l’Office départemental des Anciens combattants et des victimes de guerre de la Seine, tuteur par décision du juge de paix du XXe arrondissement d’Henri LEMEL mineur. Avec l’autorisation de Berthe Lemel, qui demeure 13 rue des Deux-Ponts à Paris IVe.

A partir du 19 novembre 1956, la mention « Mort pour la France » peut être apposée sur son acte de décès.

Depuis le 20 juin 2001, l’acte de décès de Gitla SEEUWS porte la mention « Morte en déportation » (MPF), reconnaissance officielle de son destin tragique en tant que victime des persécutions nazies.

Source : site legifrance.gouv.fr

Sur cet arrêté de 2001, la date de décès « 5 août 1944 » est erronée.

Berthe, après la guerre, a été accueillie à la maison de l’OSE Le Tremplin, à La Mulatière (Rhône), comme en témoigne une photo de groupe prise par un journaliste du Patriote (Mémorial de la Shoah, (OSEII-05-35-3-). Pupille de la Nation, elle est prise en charge par l’OSE jusqu’à sa majorité. Le 29 novembre 1950, l’OSE fait une demande de naturalisation en son nom. Elle essaie d’obtenir une pension d’orphelin.

Elle s’est mariée et a eu un fils. Elle est morte le 9 juillet 2011, à Paris XIVe.

Henri, pris en charge par l’Entraide Temporaire depuis l’arrestation de sa mère et pour qui a été désigné un tuteur légal, a raconté son parcours à son ami Sami Dassa, publié dans Vivre, aimer avec Auschwitz au cœur, en 2002. Il vit pendant une longue période à Jouy. Après un passage au collège de Chartres, il est envoyé dans un centre, propriété du baron Robert de Rothschild, le château de Laversine à Saint-Maximin, dans l’Oise, près de Chantilly. Il en ressort sans formation, sans métier. Vers 1953, Henri tente l’aventure dans un kibboutz, en Israël, mais revient en France. Il reçoit 6700 DM de l’Allemagne au titre de dédommagement pour la mort de sa mère. Il vit chez sa sœur en 1957, avant de se marier et d’avoir un fils. Il est mort le 11 février 2012, dans le XXe arrondissement de Paris.

Les autres membres de la famille Lemel en France, Lendla, Idessa, Frajda, sont également morts en déportation. De même que David Morawiecki, beau-frère de Zelman et mari d’Idessa. Leur convoi est parti de Pithiviers. Ils ont été déportés en 1942, arrêtés sans doute dans le cadre de la rafle du Vel d’hiv’ des 15 et 16 juillet 1942. Le jeune Henri Morawiecki / Morawcaki, né le 11 décembre 1929, semble faire aussi partie de la famille, domiciliée rue Ramponneau, dans le XXe arrondissement. Aux enfants Lemel, il reste au moins une cousine, Mme Braun, née Butler, un moment pressentie pour être au conseil de tutelle.

Esther Senot, qui a vécu passage Ronce et a raconté son histoire dans l’émouvant ouvrage La Petite Fille du passage Ronce précise que « dans notre passage Ronce, 27 familles ont été concernées, 68 personnes ont été assassinées. » (p. 124).

Sources

1 GRABOWSKI Jan, « Enquête sur l’antisémitisme », L’Histoire n°421, mars 2016.

2 Source dossiers de l’OSE de Berthe et Henri consultés par les 3e 3 et 3e 6 du collège de la Forêt sous couvert de Mme Berna et Mme Pourriot.

3 DASSA Sami, Vivre, aimer avec Auschwitz au cœur, Éditions de l’Harmattan, 2002, p.162.

4 LALOUM Jean, « Les maisons d’enfants de I’UGIF : le centre de Saint-Mandé », in Le Monde Juif, 1995/3 (n° 155)

5 LALOUM Jean, op. cit.

6 LALOUM Jean, op. cit.

7 GENSBURGER Sarah, « Spoliation des Juifs à Paris : « Il n’y avait plus rien, même plus d’ampoule » », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 27/10/23, consulté le 14/04/2025. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/22194. En fait, toutes les fenêtres étaient obturées par des papiers qui ne laissaient pas passer la lumière.

8 https://convoi77.org/deporte_bio/denise-lemel/ dossier de LEMEL-Berthe @SHD Caen DAVCC 21-P-561-074

9 LALOUM Jean, op. cit.

10 La liste du convoi originale n’a pas été retrouvée, il s’agit d’une liste reconstituée juste après la guerre.

Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux élèves de 3e 3 et 3e 6 du collège de la Forêt ainsi qu’à leurs enseignants pour leurs travaux sur les filles de Gitla, Rachel et Denise, qui nous ont beaucoup aidés.

Thara-Line, Maelyne, Giovany et Aaron, Carla, Ilann, Alexandre et Nicolas, TA et TG, lycée Jacques Cartier, Saint-Malo.

[i] Le registre de matricule, qui contient sa fiche qui aurait pu fournir ces renseignements, n’est pas accessible en ligne, car il est né en 1929 et les dossiers ne sont consultables que jusqu’en 1921. Il a été enregistré dans le 1er bureau de la Seine, sous matricule 413.

[ii] APP CC2-3 ; 16 décembre 1942

This biography of Gitla SEEUWS has been translated into English.

English

English Polski

Polski