Hémy CUPERMANN (1910-1944)

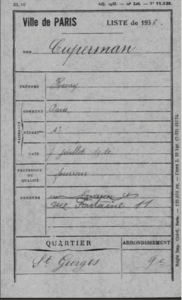

Henry Cuperman, de son vrai prénom Hémy, est né le 7 juillet 1910, à Paris, dans le 4e arrondissement de Paris[1]. Ses parents se nomment David Cuperman et Ernestine Braunstein, ils sont tous deux originaires de Roumanie et obtiennent la nationalité française[2].

©Archives de la Ville de Paris, Recensement Population habituelle, 1936, 09,

quartier Saint-Georges, D2 M8 576

Hémy fait partie d’une fratrie de 5 enfants. Il a deux frères aînés, qui deviendront commerçants et une sœur. Un petit dernier naît en 1930, alors qu’Henri a déjà 20 ans.

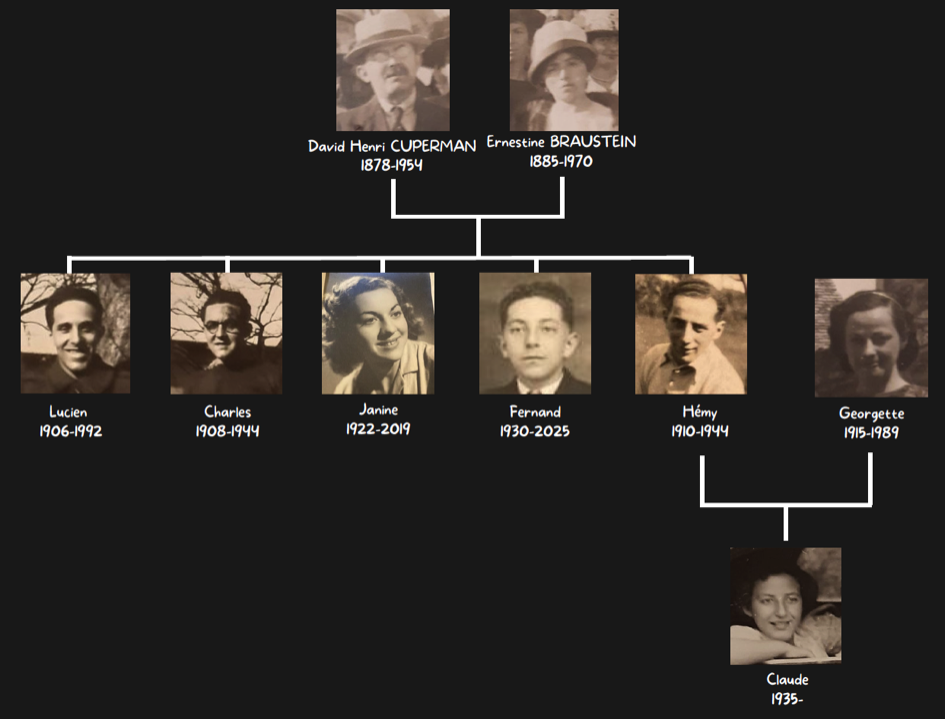

Arbre généalogique de la famille Cuperman réalisé avec des photographies issues de la collection privée de la famille Lentzner

Selon les dires de sa fille, Hémy rencontre sa future femme, Georgette, à l’Alliance française, organisation culturelle, qui a pour but de diffuser la langue et la culture française.

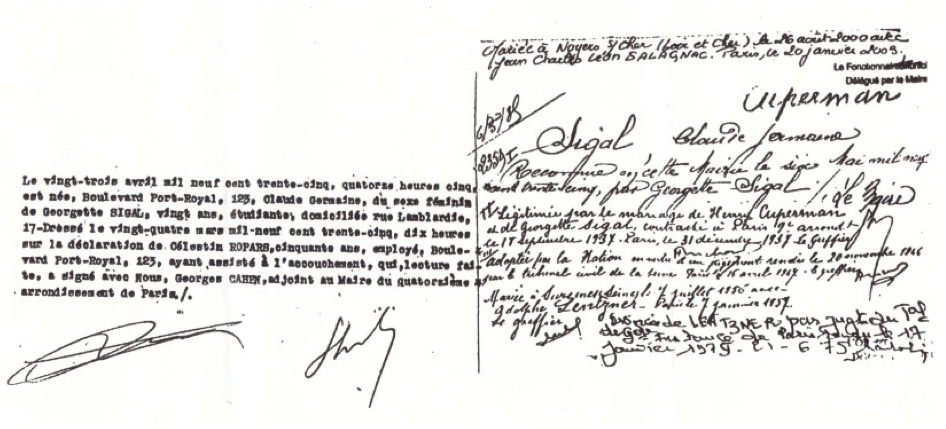

Copie intégrale de l’acte de naissance, Mairie de Paris, 14e arrondissement,

Cuperman Sigal Claude Germaine ©Archives de la Ville de Paris

Hémy et Georgette ont une fille, dénommée Claude Germaine, née le 23 avril 1935, hors mariage. Elle n’est pas directement placée sous la garde de ses parents, car sa mère n’était encore qu’une mineure (20 ans) lorsqu’elle l’a eue. De plus, la famille de Georgette refuse cette relation, car Hémy n’est qu’un simple ouvrier fourreur alors que leur fille est bachelière[3].

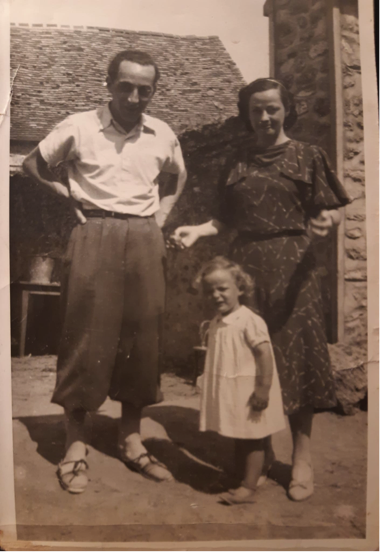

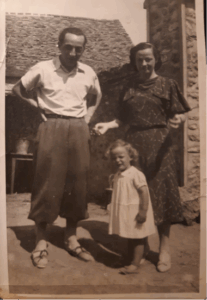

Photographie d’Hémy, Georgette et Claude Cuperman datant de 1937 ou 1938,

©collection privée de la famille Lentzner

Durant ces trois premières années, Claude est élevée par une nourrice à Brettencourt, dans la Somme.

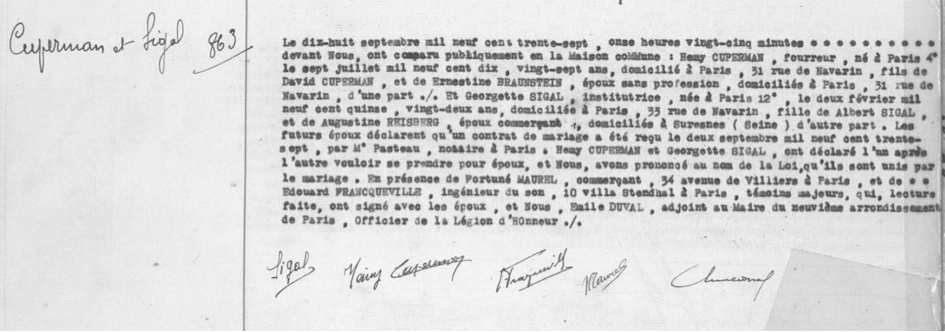

Nous savons que lors de leur mariage, célébré le 18 septembre 1937, à la mairie du 9e arrondissement de Paris, Hémy et Georgette étaient voisins, puisqu’ils résidaient respectivement au 31 et 33 rue Navarin (Paris, 9e arrondissement). Autrement dit, ils ne vivaient pas sous le même toit.

Archives numérisées de Paris, Acte d’état civil, 1937, Mariage, 09, 9M 347

©Archives de la Ville de Paris

Selon le récit d’enfance de Claude, elle est récupérée par ses parents en 1939. La famille réside alors à Suresnes (Seine)[4]. Claude ne sait pas ce qu’ont fait ses parents durant les premières années de la guerre. Néanmoins, elle nous apprend qu’Hémy et Georgette sont arrivés à Lyon en 1942 et qu’ils se sont réfugiés, au 4 rue Sylvestre, à Villeurbanne, grâce à une personne qui a pris le risque d’embaucher Hémy comme fourreur alors qu’il était juif. Georgette devient la concierge de l’immeuble dans lequel ils résident. Ils s’installent probablement dans le département du Rhône car il est situé alors dans la zone non-occupée par les Allemands[5]. Claude, sa fille, nous a dit, qu’à cette époque, son père surveillait des ponts dans le cadre d’activités de Résistance.

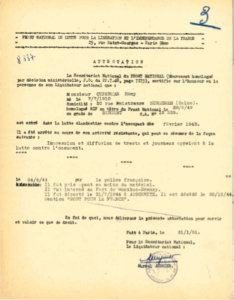

Attestation du Front national du 21 janvier 1951, Cuperman Hémy

©SHD de Caen Dossier 21 P 439 890

En février 1943, Hémy et Georgette entrent officiellement dans la Résistance. Ils intègrent le Front National de la lutte pour la libération et l’indépendance de la France, créé par le parti communiste français. Ils impriment de manière clandestine des tracts et des journaux, à leur domicile, qu’ils affichent et distribuent ensuite.

Hémy est arrêté, avec Georgette, en possession de matériels et de tracts, par un groupement du parti populaire français (PPF), plus précisément par l’équipe de Francis André, dit « Gueule tordue », à Crépieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise, le 24 juin 1944[6], lors d’une rafle. Ils sont livrés à la police française[7].

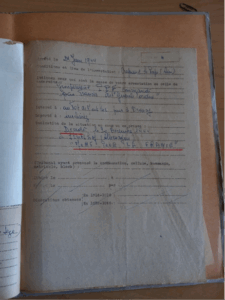

Cuperman Hémy ©SHD de Vincennes Dossier 16 P 152 988

Ils sont incarcérés au Fort de Montluc, prison française située à Lyon, du 24 juin au 30 juin 1944. Ils sont ensuite transférés au camp d’internement et de transit de Drancy pour les Juifs en France, dirigé par le SS Aloïs Brunner.

Le 31 juillet 1944, ils font tous les deux partie du Convoi 77 à destination du camp de concentration nazi d’Auschwitz-Birkenau, situé en Pologne occupée. Ils arrivent au camp dans la nuit du 3 au 4 août 1944. Ils sont tous les deux sélectionnés pour le travail. Les hommes et les femmes sont séparés dans le camp, qui est immense.

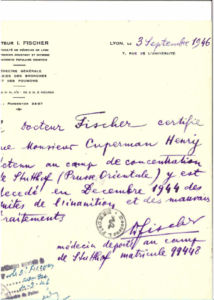

Hémy séjourne trois mois à Auschwitz-Birkenau ; puis il est transféré, début octobre 1944, au camp du Stutthof, en Prusse orientale. Il y meurt, le 30 décembre 1944, des suites de mauvais traitements, comme l’indique l’attestation du Dr Fischer, qui se trouvait dans ce camp avec lui.

Attestation du Dr Fischer du 3 septembre 1946, in dossier Cuperman Hémy

©SHD de Caen 21 P 439 890

Sa veuve Georgette fait une demande, à titre posthume, du titre de déporté résistant pour son époux. Ce titre lui est refusé en date du 6 décembre 1951, du fait que, bien qu’Hémy ait été résistant, il a été arrêté lors d’une rafle et non pas dans le cadre d’un acte de résistance. Georgette demande alors l’attribution du titre de déporté politique (un euphémisme pour « racial », soit « juif »). Elle reçoit un avis favorable le 3 novembre 1953. La mention de « Mort pour la France » est inscrite sur l’acte de décès d’Hémy, à la date du 1 avril 1947. Cette inscription n’est pas une reconnaissance par la nation française des actes de Résistance menés par Hémy Cuperman pour libérer son pays[8]. Il cependant à titre posthume le 1er grade de sous-officier, à savoir celui de sergent, au sein de la Résistance intérieure française (R.I.F.)[9].

Arrêté du ministère de la Défense Nationale du 16 mai 1950, Cuperman Hémy

©SHD de Vincennes Dossier 16 P 152 988

La fille d’Hémy et de Georgette, Claude, est adoptée par la Nation comme pupille le 20 novembre 1946[10].

Nous tenons à remercier sincèrement la fille de Georgette et Hémy, Claude Salagnac, ainsi que ses deux enfants, Valérie et Rémy Lentzner. Ils ont partagé avec nous leurs souvenirs et des photographies familiales qu’ils nous ont autorisé à utiliser dans notre notice biographique.

AJOUTE APRÈS

Henry, puisque c’est le prénom qu’il utilisait au quotidien, Cuperman, est né dans le Marais, 7 rue des Lions-Saint-Paul, dans le 4e arrondissement alors que ses parents résidaient 62, rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement, non loin de la Bourse. Ses parents, déjà présents avec leurs propres parents en France avant 1905, se sont donc éloignés du quartier où arrivent le plus souvent les Juifs d’Europe centrale ou de l’Est et où sont encore installés ses grands-parents.

Acte de naissance de Hemy Cuperman juillet 1910. ©Archives de la Ville de Paris

Est-ce dans ce quartier de la Bourse qu’Henry est allé à l’école ou bien dans le 9e où sa famille s’établit plus tard ? Fils de chapelier, Henry, pas plus que ses frères, ne suit le parcours paternel. A-t-il suivi une formation de fourreur dans

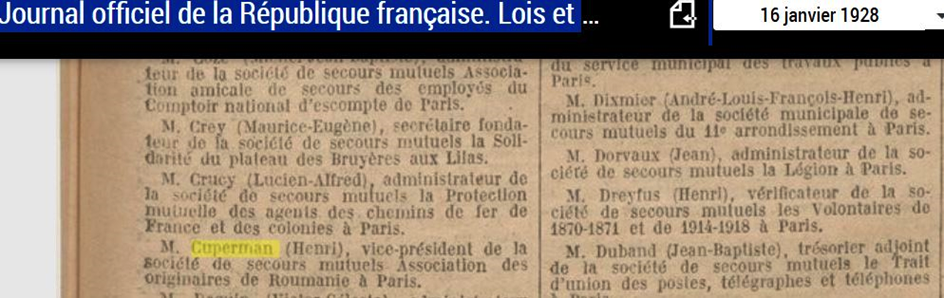

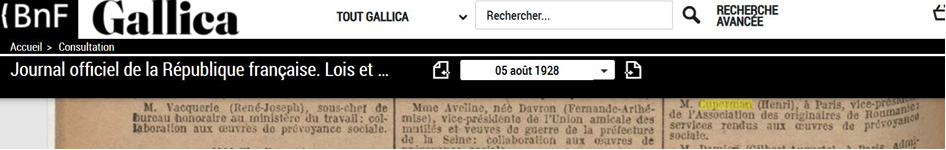

Français parfaitement intégré, Henri est un jeune homme actif, qui s’implique dans les activités sociales de la communauté d’origine de ses parents. À seulement 18 ans, il est vice-président de la Société de secours mutuels Association des originaires de Roumanie. Sa nomination est publiée au Journal officiel le 16 janvier 1928.

Six mois après, il reçoit la médaille de bronze en tant que vice -président pour les services rendus aux œuvres de prévoyance. Il n’est pas précisé si cette association est juive ou ouverte à tous les Roumains.

En 1930, il passe le conseil de révision (matricule 1703) au 6e bureau de la Seine (Liste principale). Cette même année, le 27 avril, le benjamin de la famille, Fernand, naît. C’est à sa sœur que les parents laissent le soin d’annoncer cette tardive naissance, dans un faire-part publié le 4 mai 1930 dans le quotidien Excelsior et ainsi libellé : « Jeannine Cuperman est heureuse d’annoncer la naissance de son petit frère Fernand ».

En 1936, Henry et son père David sont électeurs dans le 9e arrondissement, quartier St Georges.

©Archives de la Ville de Paris

Quelques années après cette inscription, le père et le fils ont quitté le 31 de la rue Navarin et ne vivent plus à la même adresse. David est domicilié 9, rue Alfred-Stevens, de même que ses fils Lucien et Charles ; Henry a pris un appartement 11, rue Fontaine, mais il n’y reste sans doute pas longtemps : avec sa femme Georgette et leur fille, Claude, il s’installe à Suresnes, où a grandi Georgette et où vivent ses parents. Sans doute continue-t-il ses activités de fourreur dans Paris.

La guerre d’abord, puis l’Occupation le pousseront à quitter la région parisienne. Il n’y reviendra que pour être interné au camp de transit de Drancy, avant sa déportation.

Notes & références

[1] Ses grands parents paternels, Nathan et Seindl, étaient déjà installés en France en 1905, année du décès de son grand père.

[2] Le 8 juillet 1905, David Cuperman et Ernestine Braunstien devaient se marier, les bans ont été publiés, mais ils ne se sont pas présentés (Archives de la Ville de Paris, Mairie du 9e. Mariages année 1905). Ernestine est née à Cracova, en Roumanie, le 6 septembre 1885.

[3] Georgette, était institutrice au moment de son mariage (avec contrat). Quand elle rentre de camp, en juin 1945, elle déclare qu’elle était secrétaire de mairie avant la guerre (AN F9 5584).

[4] L’adresse, 20 rue Maistresse, figure dans l’attestation du Front National (de la Résistance).

[5] Ce ne sera plus le cas à partir de l’occupation de la zone libre par l’armée allemande le 11 novembre 1942 en représailles au débarquement des Alliés le 8 novembre en Afrique du Nord (Maroc et Algérie).

[6] Georgette dit le 25 et indique être domiciliée alors à Lyon et avoir été arrêtée par le PPF (AN F9 5584)

[7] https://museedelaresistanceenligne.org/media494-Francis-Andr-dit-Gueule-Tordue

[8] La mention « Mort pour la France » est attribuée dès lors que la preuve est rapportée que le décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement. Cela concerne les victimes civiles, bombardements, etc. Résistant confirmé, avec le grade de sergent, Henry n’est pourtant pas autorisé à avoir le titre de DP. Il semble que Georgette n’ait pas fait appel de la décision (trop fatiguée peut-être, et souhaitant pouvoir recevoir au moins un titre, et un pécule ?)

[9] Sur la tombe sont gravées (entre autres) les phrases « A la mémoire de nos fils chéris morts en déportation victimes de la barbarie nazie », « A mon mari adoré, A mon papa chéri ». Charles, le frère d’Hémy est arrivé à Drancy en février 1944, il a été déporté sans retour par le convoi 69.

[10] En France, la qualité de pupille de la Nation est attribuée par l’État aux enfants de moins de vingt-et-un ans dont un des parents a été blessé ou tué lors d’une guerre, d’un attentat terroriste ou en rendant certains services publics.

This biography of Henri CUPERMANN has been translated into English.

English

English Polski

Polski