Jacob SMOLAR (1893 – 1944)

Jacob Smolar était un homme de confession juive qui naquit le 8 juillet 1893 à Alexandrowski, en Russie. Ses parents, russes eux aussi, étaient Khouna Smolar et Khaye Polonski. La jeunesse de Jacob nous est inconnue, mais nous savons qu’il s’est marié à Paris le 4 mars 1920 avec Esther Felda, une femme russe de confession juive elle aussi, née à Vielun, une ville de Pologne qui appartenait alors à l’Empire russe. Pour ce mariage, le père de Jacob, Khouna Smolar, était présent, mais pas sa mère, qui était déjà décédée. Il semble donc qu’il avait émigré en France avec son père, peut-être avec d’autres membres de sa famille. Avait-il fui les nombreux pogroms antisémites qui avaient commencé à se développer au tournant du XXe siècle en Russie ? Faisait-il partie d’une famille bourgeoise ou de propriétaires terriens qui avaient quitté la Russie après la révolution bolchevique de 1917 ? Les archives n’en laissent pas de traces, mais ces évènements furent peut-être ceux qui poussèrent Jacob et sa famille à l’exil. Nous ne savons pas si Jacob avait rencontré sa femme Esther à Paris ou en Russie, mais ils étaient nés dans des villes assez éloignées l’une de l’autre.

Installé à Paris, le couple Smolar donna naissance à une fille, Ginette, née en 1921. La famille vivait dans le 11ème arrondissement, au 28 rue des boulets, dans un immeuble haussmannien situé non loin de la place de la Nation. Jacob était tailleur. En 1920, l’année de son mariage, il avait déjà la nationalité française. Avec sa femme, il formait donc une jeune famille française immigrée avec leur fille Ginette, un nom qui semble témoigner d’une certaine volonté d’assimilation. Comme beaucoup d’immigrés de cette génération, ils devaient parler français le jour et sans doute le russe à la maison. Peut-être parlaient-ils parfois aussi en yiddish, la langue des communautés juives d’Europe de l’Est.

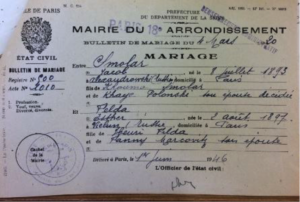

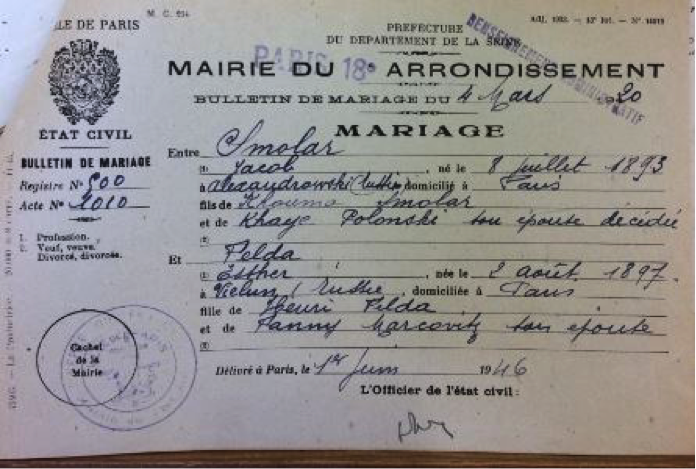

Bulletin de mariage de Jacob Smolar et d’Esther Felda, le 4 mars 1920. Le bulletin a été délivré à Ginette Smolar le 1er juin 1946, dans le cadre de la constitution d’un dossier de disparition.

Smolar Jacob, SHD de Caen, dossier n°21P539707.

Jacob connut le début de la guerre, en 1939, puis l’Occupation, après la défaite de 1940. Il vit le maréchal Pétain arriver au pouvoir et mettre en place un État autoritaire et antisémite. En 1940, en effet, le régime de Vichy publia le statut des Juifs, un ensemble de lois discriminatoires contre les Juifs qui les empêchait d’exercer certains métiers à responsabilité, comme médecin, avocat, directeur d’usine ou d’école. Si Jacob, en tant que tailleur, ne fut pas directement touché par cette première législation, il fut directement concerné par d’autres mesures, comme le recensement de la population juive et de ses biens, mise en place en 1941, ou par le port de l’étoile jaune, décidé en 1942. Il traversa aussi l’épreuve de la rafle du Vel d’Hiv, durant laquelle plus de 4000 policiers français arpentèrent les rues de Paris et de sa banlieue pour y arrêter des Juifs, plus de 13 000 au total, dont 4000 enfants. Comment Jacob vécut une telle période ? Est-il allé se faire recenser comme Juif ? A-t-il porté l’étoile jaune ? Ou au contraire, s’est-il caché avec sa famille par crainte d’être arrêté et déporté ? Avait-il conscience que les arrestations de Juifs parisiens n’étaient qu’une étape de la « solution finale » décidée par Hitler en 1942 ? Que pensait-il ? Que ressentait-il ? Il devait craindre, forcément, pour lui, pour sa femme et pour sa fille Ginette. Face à toutes ces questions, nous pouvons répondre qu’il était probable que Jacob et sa famille se cachaient pour éviter l’oppression nazie. En effet, les archives mentionnent que Jacob et sa femme ont été arrêtés sur dénonciation, par la milice française. Capturés à leur domicile, on peut donc imaginer qu’ils ne s’étaient pas déclarés comme juifs et continuaient d’habiter chez eux.

Le 18 juillet 1944, Jacob fut arrêté avec sa femme, soit un peu plus d’un mois après le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin. Nous pouvons deviner l’espoir qui l’habitait face à l’avancée progressive des Alliés vers Paris. Toutefois, dans leur folie meurtrière, les Allemands intensifièrent leur traque des juifs en 1944, preuve de leur ambition génocidaire. Jacob fit partie des derniers convois envoyés vers les camps de la mort depuis la France à l’été 1944. Le 19 juillet, il fut envoyé avec Esther au camp de Drancy, le grand camp d’internement de Paris d’où partaient des trains vers l’Allemagne et la Pologne. Le 31 juillet, il fut intégré au convoi 77 et envoyé vers Auschwitz. Selon le ministère des Anciens Combattants et des victimes des guerre, le trajet durait environ cinq jours, même si nous savons aujourd’hui que le convoi atteint Auschwitz le 3 août. Nous pouvons alors imaginer son arrivée ce jour-là : exténué, après un voyage dans un wagon à bestiaux, à peine nourri et hydraté, sans toilettes, entassé avec des dizaines d’autres déportés, entièrement déshumanisé. La vue de sa femme, aussi, dans ces conditions inhumaines. Le tri, ensuite, réalisé par les nazis, entre ceux qui iraient travailler et ceux qui seraient tout de suite exécutés dans les chambres à gaz. Les enfants de moins de 14 ans et les personnes de plus de 50 ans l’étaient systématiquement. Jacob avait 51 ans, sa femme Esther 47. Ont-ils été séparés ? Ou furent-ils exécutés ensemble dès leur arrivée ? Ils ne sont dans tous les cas jamais revenus d’Auschwitz, où ils moururent assassinés par les nazis.

Plus d’un an après la Libération, en 1946, la fille de Jacob et d’Esther, Ginette, fit une demande de jugement déclaratif d’absence au procureur du département de la Seine. Elle n’a pas été arrêtée avec ses parents, pour une raison que l’on ignore. Le jour de l’arrestation de ses parents, elle était âgée de 21 ans et vivait donc peut-être autre part, ou n’était tout simplement pas chez elle ce jour-là. Comme tant d’autres après la guerre, Ginette devait se demander ce qu’étaient devenus ses parents : avaient-ils été simplement déportés ? Peut-être allaient-ils être rapatriés, mais que cela prenait du temps, car la guerre avait engendré de nombreuses destructions ? Elle a dû, comme le reste de l’opinion publique, voir peu à peu des images des camps, suivre les informations du procès de Nuremberg (1945-1946), sans savoir exactement ce qu’étaient devenus ses parents. Finalement, en vertu d’une ordonnance de 1946 stipulant que les déportés qui n’avaient donné de nouvelles cinq ans après leur disparition devaient être déclarés morts, le décès de Jacob et d’Esther fut officiellement prononcé en 1950 et daté au 5 août 1944.

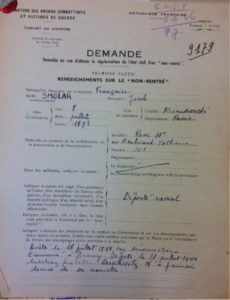

Extrait du dossier de demande de régularisation d’état civil écrit par Ginette Smolar en 1946. L’écriture d’un acte de disparition permettait, cinq ans après, d’obtenir un acte de décès officiel. On y lit que Jacob a été arrêté sur dénonciation. On comprend aussi qu’à cette date, Ginette Smolar n’est pas encore sûre de leur déportation vers Auschwitz. Smolar Jacob, SHD de Caen, dossier n°21P539707.

C’est ainsi que le parcours de Jacob Smolar s’inscrit dans l’histoire de l’Occupation et de la Shoah. En tout, ce fut environ 135 000 personnes qui furent déportés de France vers les camps d’Allemagne et les centres de mise à mort de Pologne. Parmi eux, environ 60 000 le furent pour des raisons de répressions (résistants, opposants politiques, communistes…) et environ 75 000 parce qu’ils étaient juifs. Parmi ces derniers, seuls 3,5% survécurent, et près de 60% furent, comme Jacob assassinés dès leur arrivée.

Cette biographie a été écrite à partir des archives du Service Historique de la Défense : Smolar Jacob, SHD de Caen, dossier n°21P539707.

This biography of Jacob SMOLAR has been translated into English.

English

English Polski

Polski

Le mariage religieux d’Esther et Jacob a eu lieu le dimanche 7 mars 1920, au temple de la rue des Tournelles, dans le 4e arrondissement de Paris, indique L’Univers Israélite.

Ginette, nous signale aimablement Francis Godard, son fils, est née en 1921, le 25 août au 47 rue Jacob, à Paris (6e), une clinique ou maison de naissance. Ses parents vivaient rue Berthe.