Joseph MIZREH

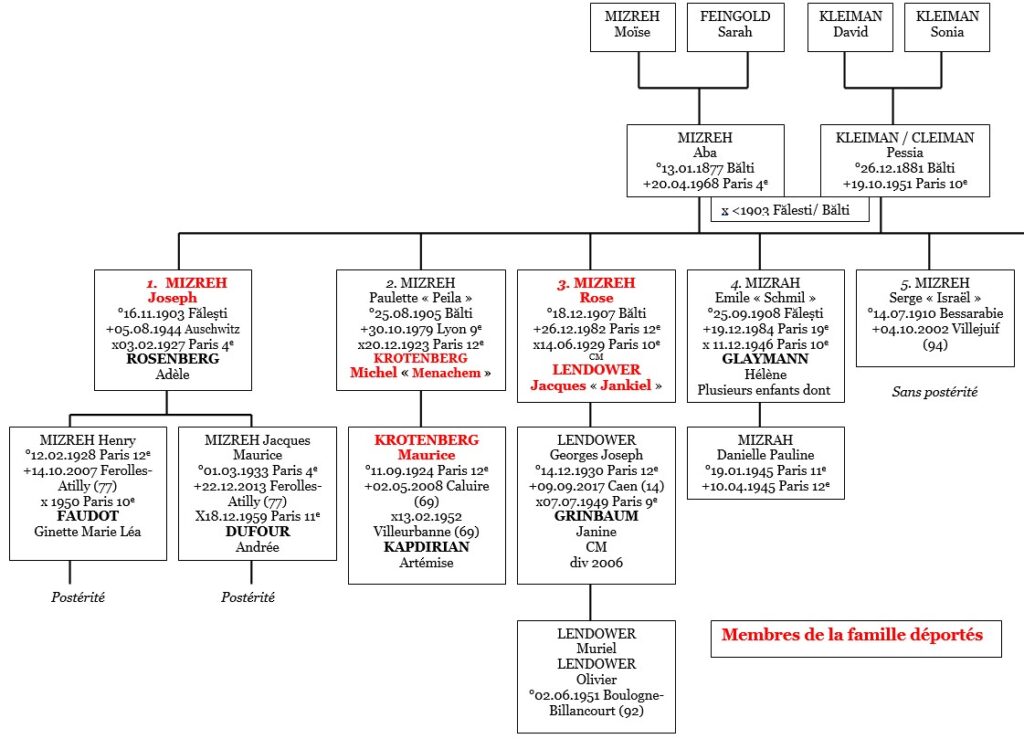

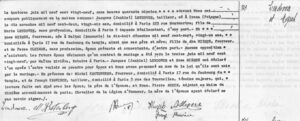

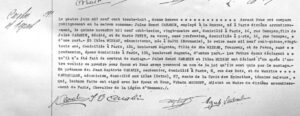

A l’origine, le projet « convoi 77 » nous avait chargé de retracer la biographie de Rose Mizreh-Lendower. Après la réalisation de son arbre généalogique, j’ai découvert que six membres de sa famille avaient été déportés entre 1942 et 1944, dont trois par le convoi 77 : j’ai donc décidé de prendre en charge l’ensemble des membres de cette famille, permettant de mieux saisir, au sein d’une monographie familiale, la spirale infernale de la déportation. Dix-sept élèves de ma classe de Terminale furent plus particulièrement chargés de cette famille.

L’intégralité de cette classe, dans le cadre d’un projet d’EMC sur l’année donnant lieu à leur évaluation finale au baccalauréat, travailla donc à la réalisation de biographies de trois familles de déportés, dont les Mizreh.

Nous ne sommes pas partis de rien : Muriel Lendower, petite-fille de Rose, avait réalisé entre 2014 et 2015 une recherche approfondie des différentes branches de sa généalogie. Nous avons complété cette étude, grâce aux différentes archives rendues accessibles par le projet Convoi77, tout en y associant d’autres archives jusqu’ici négligées (recensements, registres de sépultures…).

Nous sommes entrés en contact avec Muriel qui, avec son frère Olivier, vinrent passer deux heures très agréables au sein de la classe. Ils firent ainsi connaissance avec les élèves qui travaillaient sur leur famille et purent répondre à leurs questions. Qu’ils en soient ici remerciés.

I. LES MIZREH : DES ORIGINES A LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Les juifs de Bessarabie (XIXe siècle) : géographie et contexte historique

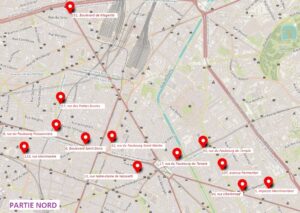

Carte réalisée avec framacarte.org

C’est dans la Moldavie actuelle qu’il faut chercher les origines de la famille, plus particulièrement entre les deux villes de Bălți et Fălești, distantes d’un peu moins de 30 kms, au centre de l’Etat moldave.

Suite au traité de Bucarest de 1812 mettant fin au conflit qui l’opposait à Constantinople, la Russie annexa la partie orientale de la principauté de Moldavie, sous suzeraineté ottomane, et la nomma Bessarabie. Elle devint ainsi un territoire de l’Empire russe qui demeura à l’écart du processus de création de la Roumanie moderne, consacré en 1859 par l’union des principautés de Valachie et de Moldavie. En 1917, dans le contexte de l’effondrement de l’Empire russe et de la Révolution soviétique, Bucarest revendiqua ses droits sur les provinces roumanophones de Bucovine et de Bessarabie, qui furent ainsi rattachées à la Grande Roumanie en 1918.

Si les premières traces de peuplement juif remontent au moment de la conquête par l’Empire romain de la Dacie, c’est surtout à partir du XVème et du XVIème siècle que la présence juive se structura dans cette région qui devint un point de passage entre Constantinople et la Pologne, et des commerçants juifs de l’empire Ottoman y installèrent progressivement des, développant ainsi les premières communautés dans la région. Saint-Pétersbourg mena une politique visant à favoriser le peuplement de la Bessarabie par des colons venus du reste de l’Empire russe, afin de favoriser son intégration à ce dernier et de faciliter son développement économique. Des mesures incitatives furent mises en œuvre : exemption de taxes, d’impôts et de service militaire pour les nouveaux arrivants, absence de servage, aides à la création de communautés agricoles. De plus, la Bessarabie, située aux confins de l’Empire russe, demeurait encore au XIXème siècle relativement épargnée par les vagues d’antisémitisme frappant déjà l’empire des Tsars.

Dans un mouvement plus général de migration des Juifs du Nord de la Russie (Lituanie, Ukraine, Russie Blanche) vers le Sud récemment conquis (dont la Bessarabie), la population juive de Bessarabie représentait ainsi 80 000 personnes au cours des années 1850 puis plus de 230 000 au début du XXème siècle, soit plus de 15% de la population totale. Le judaïsme bessarabien avait la particularité d’être fortement rural : ainsi, une vingtaine de colonies agricoles juives existaient dans la région au milieu du XIXème siècle. L’adoption d’un décret impérial en 1882 interdisant aux Juifs de tout l’Empire d’exercer une activité rurale entraîna un reflux de la population juive de Bessarabie vers les centres urbains. La situation des juifs se dégrada tout au long des années 1880, en raison des expulsions fréquentes des villages, couplées à une crise de l’agriculture qui mena à de nombreux départs. Vivant jusque-là en bonne entente avec les autres peuples, cette communauté juive fit l’amère expérience de son premier pogrom en avril 1903. Le pogrom de Chisinau, ville dans laquelle les juifs formaient 50% de la population, fut déclenché suite à la découverte du corps d’un jeune garçon russe qui aurait été, selon les thèses antisémites de crimes rituels, « assassiné par des Juifs cherchant à récupérer son sang pour préparer des matzot[1] », occasionna une cinquantaine de morts et plusieurs centaines de blessés. La portée de ce pogrom fut considérable dans toute l’Europe[2]. Il joua également un rôle crucial dans le développement de certains courants du mouvement sioniste, et suscita, dès 1904, une importante vague de départ. Avec l’intégration de la Bessarabie à la Grande Roumanie en 1918, les Juifs, comme l’ensemble des habitants de la région, devinrent citoyens roumains, mais furent globalement considérés comme suspects aux yeux des autorités de Bucarest. C’est dans ce contexte que la famille que nous étudions quitta la région.

Vues de Bălți au début du XXe siècle – Source : wwv.yadvashem.org

A Bălți, seconde ville de Moldavie pour sa population, où les premiers Juifs sont mentionnés au Xe siècle, la communauté juive locale était la deuxième plus large de Moldavie. A L’ouest de la ville, l’ancien cimetière juif témoigne encore de la présence de la communauté juive en Moldavie au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il regroupe près de 25 000 tombes, datant pour la plupart du XIXe siècle. Il est le plus grand cimetière juif du pays, après celui de Chisinau. Ce cimetière très délabré laisse imaginer l’important rôle joué par la communauté juive dans la vie culturelle, commerciale et industrielle de la ville, qui devint un des centres de la culture et de la langue yiddish en Europe de l’Est. Concernant Fălești, la communauté juive y constituait 68% de la population totale en 1900[3].

C’est dans ce contexte que commence notre chronique familiale.

Aba et Peissa

Aba Mizreh naît à Bălți le 13 avril 1877. Il est le fils de Moïse et de Sarah Feingold et on ignore s’il avait des frères et sœurs, ce qui est probable. Selon la tradition familiale, il travaillait dans une fabrique d’huile. Sur son père, on ne possède aucune information.

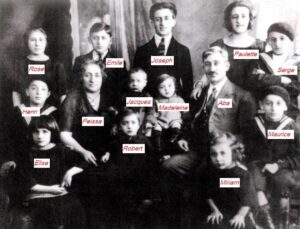

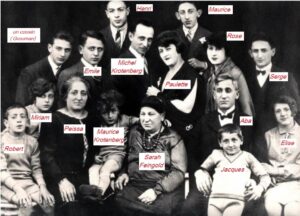

1922 – photo familiale / 1928 – photo familiale

Sarah, sa mère, finit par rejoindre la famille à Paris, et on possède deux photos d’elle[4].

Sarah – Photos familiales

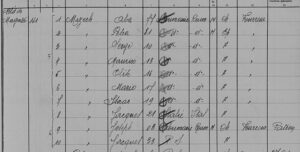

Aba épousa, sans doute à Bălți, Peissa[5] Kleiman[6], née à Bălți le 26 décembre 1881, fille de « David et de Sonia Cleiman[7] ». Entre 1903 et 1919, Aba et Peissa eurent sans discontinuité dix enfants en Moldavie : Joseph (1903), Peila/Paulette (1905), Rose (1907), Emile/Schmil (1908), Serge/Israël (1910), Henri/Haïm (1912), Maurice/Moïse (1913), Elise/Itlea (1915), Miriam (1917), et Robert/Zacharie (1919). Deux jumeaux devaient en 1921 agrandir la fratrie : Madeleine et Jacques, mais ils naquirent à Milan. Les aléas orthographiques donnent au patronyme trois formes différentes : Mizreh pour quatre d’entre eux, Mizrek pour Maurice, et Mizrah pour sept enfants, dont les cinq derniers.

C’est en 1921 que la famille s’installe à Paris, sans que l’on en connaisse les détails exacts. Milan, où naquirent les deux jumeaux, fut sans doute une étape du périple de la famille, de la Bessarabie à Paris.

On possède une photo de famille datée de 1922, relativement contemporaine de leur installation en France, qui permet de voir l’intégralité de la fratrie à cette époque, y compris la petite Madeleine qui devait mourir quelques temps après.

1922 – photo familiale

1928 – photo familiale

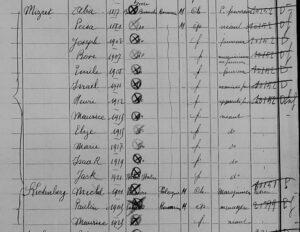

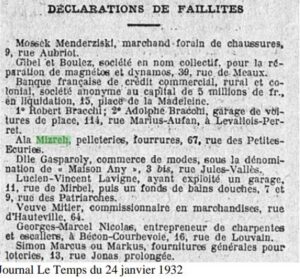

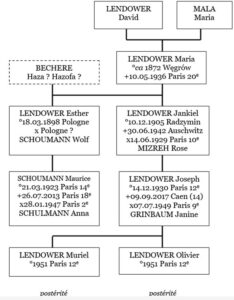

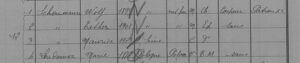

On ignore si, en un premier temps, Aba vint seul pour s’installer et faire venir ensuite la famille[8]. On sait qu’il eut plusieurs adresses : rue Maître Albert (5e), rue du Petit-Musc (4e), avant une installation au 14, rue Villiot (12e)[9] où on retrouve sa trace dans les registres de 1923 à 1927. Le recensement de 1926[10] nous apprend que non seulement toute la famille Mizreh habite à cette adresse, mais également Michel Krotenberg, son épouse Peila, et leur fils Maurice.

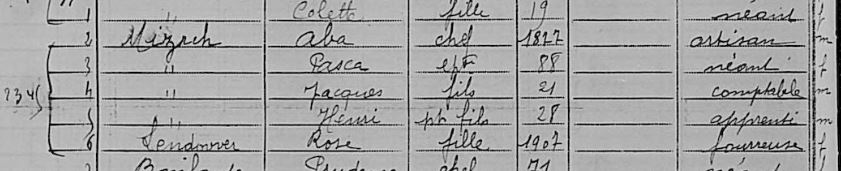

Recensement 1926 du 14, rue Villiot – Archives de Paris

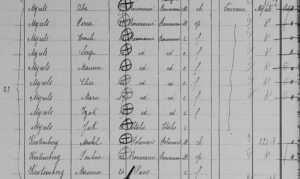

Recensement 1931 du 17, rue du Faubourg du Temple – Archives de Paris

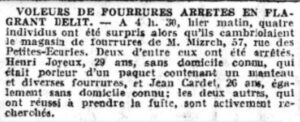

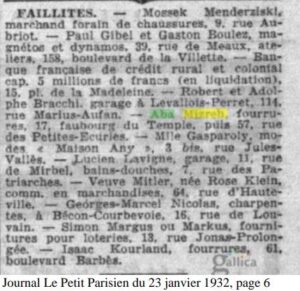

A partir de 1929[11] (ils apparaissent au recensement de 1931[12]), la famille – ainsi que les Krotenberg – habitent le 17, rue du Faubourg du Temple (10e) où Aba a ouvert un atelier de fourrures dans lequel travaille toute la famille. Il en possède également un autre à proximité au 57, rue des Petites Ecuries (10e). Pourtant, il semble que les affaires ne marchent pas vraiment : on apprend par une dépêche de l’Action française du 13 juillet 1931 que son atelier des Petites Ecuries a été cambriolé. En janvier 1932, deux entrefilets du Petit Parisien et du Temps indiquent la faillite des deux ateliers !

L’Action française – 13 juillet 1931

57, rue des Petites-Ecuries – Photo personnelle

17, rue du Faubourg du Temple – Photo personnelle

A une date inconnue, mais sans doute peu de temps après, la famille déménagea au 151, Boulevard Magenta (10e), dans un appartement de six pièces et une cuisine ; une pièce étant réservée pour l’atelier. Le loyer était de 8500 frs[13].

Recensement 1931 du 151, Boulevard Magenta – Archives de Paris

151, Boulevard Magenta – Google Maps

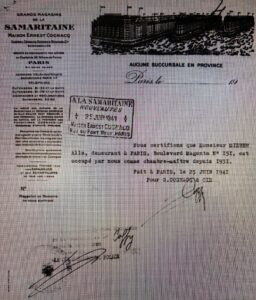

La Manufacture Magenta confectionne alors des blousons, des canadiennes et des imperméables. Depuis 1931, Aba est « chambre-maître » pour la Samaritaine : la fabrication des vêtements de fourrure était en grande partie une activité saisonnière. Les chambres-maîtres, ou façonniers, travaillaient donc pour de grandes enseignes : le donneur d’ouvrage fournissait le modèle et la matière première tandis que le façonnier réalisait l’ouvrage. Ce système permettait à la Samaritaine d’avoir une main d’œuvre à des coûts inférieurs aux coûts d’atelier dans la mesure où elle ne payait pas les charges salariales. Dans l’atelier familial, Aba était l’ouvrier coupeur tandis que sa fille Rose était mécanicienne en fourrures, c’est-à-dire l’ouvrière qui travaillait à la machine à coudre.

La Manufacture Magenta confectionne alors des blousons, des canadiennes et des imperméables. Depuis 1931, Aba est « chambre-maître » pour la Samaritaine : la fabrication des vêtements de fourrure était en grande partie une activité saisonnière. Les chambres-maîtres, ou façonniers, travaillaient donc pour de grandes enseignes : le donneur d’ouvrage fournissait le modèle et la matière première tandis que le façonnier réalisait l’ouvrage. Ce système permettait à la Samaritaine d’avoir une main d’œuvre à des coûts inférieurs aux coûts d’atelier dans la mesure où elle ne payait pas les charges salariales. Dans l’atelier familial, Aba était l’ouvrier coupeur tandis que sa fille Rose était mécanicienne en fourrures, c’est-à-dire l’ouvrière qui travaillait à la machine à coudre.

Certificat de travail de la Samaritaine – dossier d’aryanisation du 151, Bd Magenta

Mémorial de Drancy – AJ38/1 628 dossier 11 482.

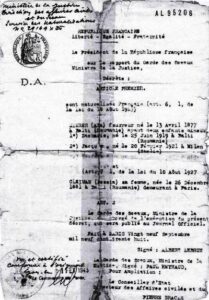

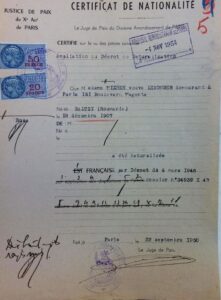

C’est à cette adresse, où habitait désormais la famille Mizreh, qu’ils vécurent le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 29 septembre 1938, Aba, son épouse Peissa, et leurs deux fils mineurs, Robert et Jacques, reçurent la nationalité française.

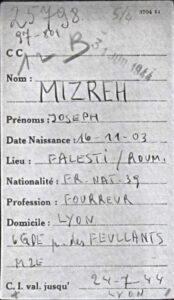

1. Joseph Mizreh et Adèle Rosenberg

Ainé de la fratrie, Joseph nait le 16 novembre 1903 à Fălești. On le retrouve à son mariage, le 13 février 1927 à Paris (4e). Il est fourreur et habite à l’époque au 3, rue des Lions (Saint-Paul) à Paris (4e)[14] ; un vieil hôtel particulier dit « des Parlementaires ». Sans doute que, comme aujourd’hui, il était loti en appartements.

3, rue des Lions-Saint-Paul (4e) – photo personnelle

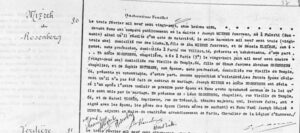

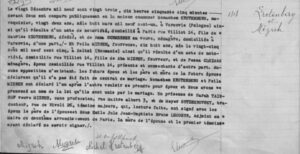

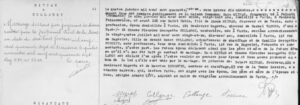

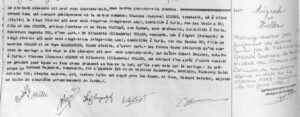

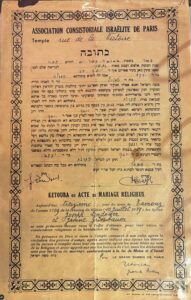

Acte de mariage Joseph Mizreh et Adèle Rosenberg – 1927 – Paris, 4e arrondissement – Etat civil

Son épouse, Adèle Rosenberg, est née à Paris (3e) le 28 juin 1904. Elle est la fille de Simon et de Sophie Rottmann. Si les Mizreh sont tous fourreurs, les Rosenberg[15] sont tous chapeliers. Ils habitent à cette époque au 64, rue Vieille du Temple (4e). Le frère d’Adèle, Léon, est témoin au mariage. Sur l’acte de décès de Simon Rozenberg, en 1933 à Paris 3e, on apprend qu’il était originaire de Buzău, en Roumanie.

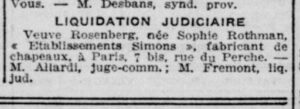

Deux ans plus tard, des entrefilets dans la presse rendent compte de la liquidation des établissements Simons, confection de chapeaux au 7bis, rue du Perche (3e), que tenaient Sophie Rottmann, devenue veuve. Simon et Sophie Rottmann furent inhumés au cimetière parisien de Bagneux[16].

L’Ami du peuple – 23 juillet 1935

Un an après leur mariage, le 12 février 1928 à Paris 12e, nait leur premier enfant, Henry. Cinq ans plus tard, le premier mars 1933 à Paris 4e, ce fut le tour de leur second et dernier enfant Jacques Maurice[17].

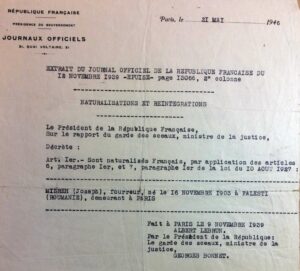

Par décret du 9 novembre 1939, à l’âge de 26 ans, Joseph Mizreh est naturalisé français[18].

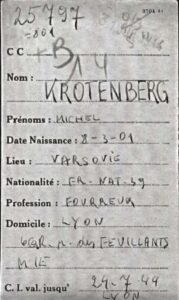

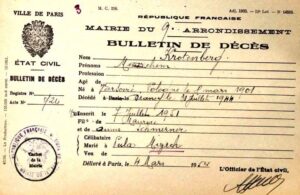

2. Paulette « Peila »[19] Mizreh et Michel « Menachem » Krotenberg

Peila nait à Bălți le 25 août 1905. Le 20 décembre 1923, alors qu’elle habite encore avec sa famille au 14, rue Villiot et qu’elle est fourreuse, elle épouse à la mairie du 12e arrondissement de Paris Menachem Krotenberg. La revue L’Univers israélite mentionne leur mariage religieux à la synagogue du 15, rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement, qui est la plus ancienne des grandes synagogues de Paris (1822).

Peila nait à Bălți le 25 août 1905. Le 20 décembre 1923, alors qu’elle habite encore avec sa famille au 14, rue Villiot et qu’elle est fourreuse, elle épouse à la mairie du 12e arrondissement de Paris Menachem Krotenberg. La revue L’Univers israélite mentionne leur mariage religieux à la synagogue du 15, rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement, qui est la plus ancienne des grandes synagogues de Paris (1822).

Acte de mariage Menachem Krotenberg et Peila Mizreh – 1923 – Paris, 12e arrondissement

Etat civil

Synagogue où se marièrent Peila et Michel Krotenberg – photo personnelle

Lui est né le 08 mars 1901 à Varsovie (Pologne), de Maurice (Moïse) (qui est alors décédé) et d’Anne Schmerner (vivante et domiciliée à Varsovie). En 1923, il exerce la profession de maroquinier. Selon la tradition familiale, il était issu d’une famille très pauvre et serait arrivé en France en 1914, à l’âge de 13 ans, après un an de voyage à pied (!). On trouve très peu d’informations sur Michel : on sait néanmoins qu’il avait une sœur aînée, Fela, née le 06 juin 1899 à Varsovie. Couturière, elle épousa le 26 février 1921 dans le 4e arrondissement de Paris Joseph Fichelson, et qu’ils habitèrent au 8, rue des Archives. Le couple, qui eut des enfants, émigra aux Etats-Unis et on les retrouve sur les fichiers d’immigration à New York en 1930.

Lui est né le 08 mars 1901 à Varsovie (Pologne), de Maurice (Moïse) (qui est alors décédé) et d’Anne Schmerner (vivante et domiciliée à Varsovie). En 1923, il exerce la profession de maroquinier. Selon la tradition familiale, il était issu d’une famille très pauvre et serait arrivé en France en 1914, à l’âge de 13 ans, après un an de voyage à pied (!). On trouve très peu d’informations sur Michel : on sait néanmoins qu’il avait une sœur aînée, Fela, née le 06 juin 1899 à Varsovie. Couturière, elle épousa le 26 février 1921 dans le 4e arrondissement de Paris Joseph Fichelson, et qu’ils habitèrent au 8, rue des Archives. Le couple, qui eut des enfants, émigra aux Etats-Unis et on les retrouve sur les fichiers d’immigration à New York en 1930.

Le Mémorial de la Shoah contient d’autres dossiers de Krotenberg nés à Varsovie, mais nous n’avons pas les moyens de les rattacher entre eux.

Les recensements indiquent que dès leur mariage, le couple s’installe également au 14, rue Villiot.

L’année suivante, le 11 septembre 1924 nait à l’hôpital Saint-Antoine leur unique enfant, Maurice, qui est donc le premier petit-enfant d’Aba et de Peissa. Il est ainsi présent sur la photo de famille de 1928.

L’année suivante, le 11 septembre 1924 nait à l’hôpital Saint-Antoine leur unique enfant, Maurice, qui est donc le premier petit-enfant d’Aba et de Peissa. Il est ainsi présent sur la photo de famille de 1928.

Le Registre du Commerce du 30 octobre 1934 témoigne de la création par Michel Krotenberg d’une entreprise de fourrure portant son nom. A l’origine établie au 28, rue du Petit-Musc (4e), il déménagea par la suite au 6, rue du Faubourg Poissonnière (10e)[20].

28, rue du Petit-Musc (4e)

6, rue du Faubourg Poissonnière (10e)

Photos personnelles

Le dossier d’aryanisation de 1942[21] nous donne plusieurs informations : le local, considéré comme une petite entreprise artisanale, se situe au 3ème étage et est constitué d’un atelier, d’une chambre et d’une cuisine d’une valeur locative de 2800 frs ; le chiffre d’affaires annuel étant estimé à 17 500 frs. Michel y est déclaré travaillant seul, de nationalité polonaise lors de l’aryanisation.

Le JO du 14 mai 1939 annonce la naturalisation de Michel et Peila Krotenberg.

Maurice, Peila et Michel Krotenberg – vers 1940 – Photo familiale

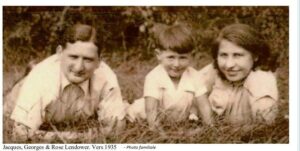

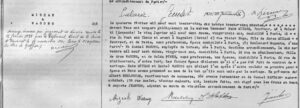

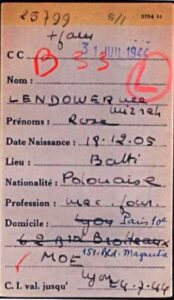

3. Rose Mizreh et Jacques « Jankiel» Lendower

Rose nait à Bălți le 18 décembre 1907. Le 14 juin 1929, elle épouse Jacques (Jankiel) Lendower à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Le beau-frère de Rose, Michel Krotenberg, est témoin au mariage où, contrairement à ses frères et sœurs, un contrat de mariage est passé la veille devant Me Fontaine.

1922 / 1928

Acte de mariage Jacques Lendower et Rose Mizreh – 1929 – Paris, 10e arrondissement – Etat civil

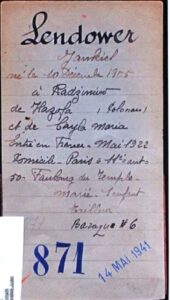

Jankiel Lendower est né le 10 décembre 1905[22] à Radzymin[23] (Pologne). Sur sa fiche de détention à Pithiviers, il est dit qu’il est entré en France en mai 1922. Lors de son mariage, il est dit fils de Maria Lendower. Il habite alors au 123, rue Montmartre (2e) tandis que sa mère réside au 5, impasse de Ménilmontant[24] (11e). Muriel Lendower apporte les informations suivantes : « Marie Lendower était mariée en Pologne avec Haza[25] Bechere. Ce dernier vint en France en premier avec l’idée d’y installer sa famille, mais il s’y maria avec une autre ( !). Maria arriva néanmoins en France mais ne put faire valoir son mariage en Pologne, non reconnu. Elle fut donc déclarée sous son nom de jeune-fille ».

Jankiel Lendower – Photos familiales

On sait finalement bien peu de choses sur lui, sinon qu’il avait une sœur aînée, Esther, née le 18 mars 1898 en Pologne[26]. Elle épousa, sans doute en Pologne[27], Wolf Schoumann, coupeur en textile polonais. Le Journal Officiel du 13 mai 1928 annonce la naturalisation de Wolf et d’Esther.

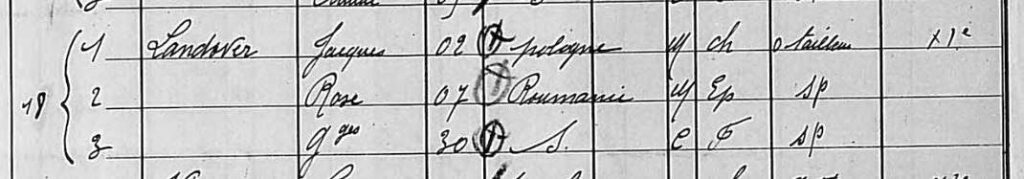

On voit apparaître le couple dans le recensement de 1936 du 6, Boulevard Saint-Denis (10e) : on y apprend par ailleurs que Marie Lendower, la mère d’Esther, vit avec eux[28]. En outre apparait un fils du couple : Maurice David.

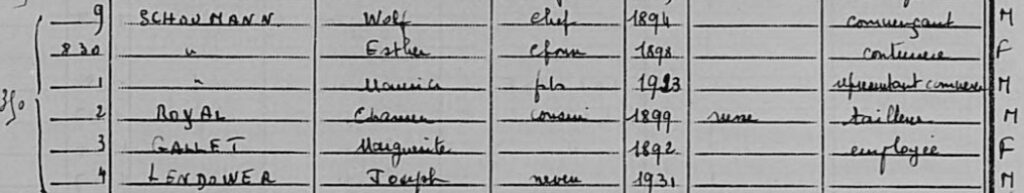

Recensement 1936 du 6, Boulevard Saint-Denis – Archives de Paris

Immeuble du 5, Boulevard Saint-Denis – photo personnelle

Le 6, boulevard Saint-Denis, à Paris

Cet immeuble a une histoire singulière qui mérite d’être contée[29] : En 1896, quelques mois après les premières projections publiques de cinématographe au Grand Café par les frères Lumière, ces derniers achetèrent le rez-de-chaussée et le transformèrent en « Premier Cinématographe Lumière ».

Cela fut donc la première salle de cinéma de Paris, et sans doute du Monde entier !

Le lieu devient par la suite le « Cinéma Saint-Denis » jusqu’en 1912, où Charles Pathé, le nouveau propriétaire, transforma l’endroit et le rebaptisa « Pathé-Journal » : c’était une salle étroite de 20m sur 5, qui s’orienta, vers le milieu des années 60, vers les films d’action de série B, avant de devenir un cinéma porno en 1972. Le cinéma ferma en 1993 et devint un club gay, The Rangers. A sa place se trouve désormais un banal supermarché de quartier dont la clientèle doit ignorer l’étonnante histoire du lieu !

Recherches faites, nous retrouvons l’acte de naissance de Maurice David dans le 14e arrondissement de Paris, le 21 mars 1923. Toutes ces trouvailles furent une révélation pour Muriel et Olivier, les petits-enfants de Jankiel, qui méconnaissaient cette branche de l’arbre.

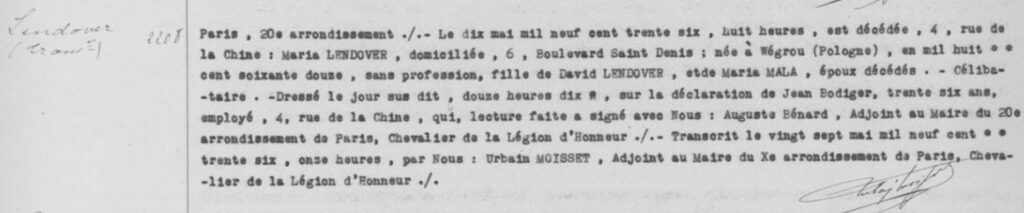

On retrouve enfin l’acte de décès de Maria Lendower, la mère d’Esther et de Jankiel, le 10 mai 1936 à l’hôpital Tenon (20e).

Après leur mariage, Jankiel et Rose habitent au 50, rue du Faubourg du Temple (11e). Le 14 décembre 1930 nait leur fils unique, Joseph Georges, dans le 12e arrondissement de Paris.

Recensement 1936 du 50, rue du Faubourg du Temple – Archives de Paris

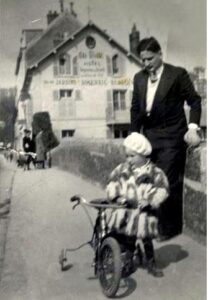

Jankiel et son fils Joseph

Joseph Georges en 1931

Photos familiales

50, rue du Faubourg du Temple – photo personnelle

4. Emile « Schmil » Mizrah

Emile nait à Fălești le 25 septembre 1908. Le 11 décembre 1946 à Paris. On ne possède pas d’information sur ses années de jeunesse.

1922 / 1928

5. Serge « Israël/Srul » Mizreh

De toute la fratrie, Serge est celui pour lequel on possède le moins d’informations. Il naquit à Bălți le 14 juillet 1910[30]. On sait grâce aux recensements qu’il vécut avec ses parents au moins jusqu’en 1936. Il ne se maria jamais et n’eut pas de descendance. Fourreur comme ses frères et sœurs, il vécut une partie de sa vie en Argentine.

1922 / 1928

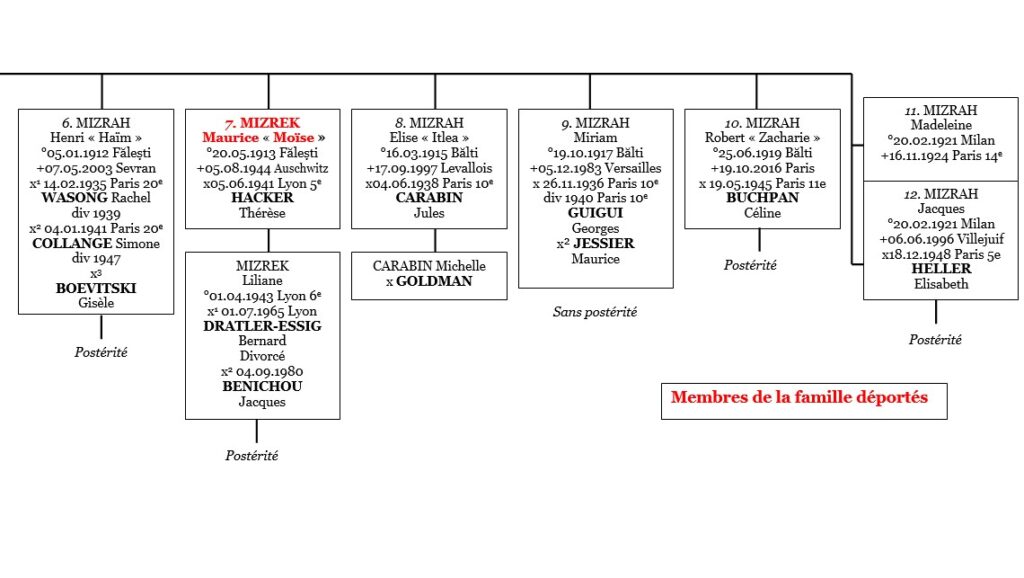

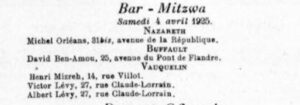

6. Henri « Haïm » Mizrah

Né le 05 janvier 1912 à Fălești, Henri fit sa bar-mitsva en avril 1925 à la synagogue de la rue Vauquelin (5e). Comme ses frères et sœurs, il devient fourreur[31]. Il apparaît dans les recensements avec ses parents en 1931. Il habite d’abord au 43, rue Victor Hugo à Bagnolet (93), puis le 14 février 1935, dans le 20e arrondissement de Paris, il épouse une employée de bureau, Rachel Wasong : ils habitent alors au 16, rue du Pont-aux-Choux (3e), où on les retrouve dans le recensement de 1936. Ils divorcent en février 1939.

1922 / 1928

L’univers israélite, 03 avril 1925

16, rue du Pont-aux-Choux (3e) – photo personnelle

Acte de mariage Haïm Mizrah et Rachel Wasong – 1935 – Paris, 20e

arrondissement – Etat civil

7. Maurice « Moïse » Mizrek

Maurice nait le 20 mai 1913 à Fălești. Il apparaît vivre avec ses parents dans les recensements de 1931 et de 1936, année où il est naturalisé français le 15 novembre 1936. Il est également fourreur. En octobre 1937, il accomplit son service militaire.

1922 / 1928

8. Elise « Itlea» Mizrah

Elise nait à Bălți le 16 mars 1915. Mécanicienne en fourrure, Elle vit encore chez ses parents lorsqu’elle épouse le 04 juin 1938, à la mairie du 10e arrondissement de Paris, Jules Henri Carabin, un employé à la Bourse.

1922 / 1928

Acte de mariage Jules Carabin et Itlea Mizrah – 1938 – Paris, 10e

arrondissement – Etat civil V

9. Miriam[32] Mizrah

Miriam nait à Bălți le 19 octobre 1917. Le 26 novembre 1936, à Paris (10e), elle épouse un imprimeur né à Alger, Georges Ghighi ou Benguigui[33].

1922 / 1928

Acte de mariage de Georges Guigui ou Benguigui et Miriam Mizrah – 1936 – Paris, 10e

arrondissement – Etat civil

10. Robert « Zacharie/Isaac[34]» Mizrah

Robert nait le 25 juin 1919 à Bălți. A 13 ans, de son plein gré, il quitte l’école pour travailler dans l’atelier de confection de son père. Enfant mineur, il est naturalisé avec ses parents le 29 septembre 1938.

1922 / 1928

11 et 12. Madeleine et Jacques Mizrah

Madeleine et Jacques, les deux derniers enfants d’Aba et Peissa, naissent à Milan le 20 février 1920, et arrivent très vite avec le reste de la famille à Paris.

La petite Madeleine meurt à l’âge de 4 ans le 16 novembre 1924 à l’hôpital Cochin (14e). Elle est inhumée au cimetière parisien de Bagneux.

1922 / 1928

Acte de décès de Madleine Mizreh – 1924 – Paris, 14e arrondissement – Etat civil

Jacques est naturalisé français le 29 septembre 1938 avec ses parents et son frère Robert.

Lieux de vie de la famille à Paris

Cartes réalisées avec framacarte.org

II. LA FAMILLE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Nous avons jusqu’ici présenté la famille selon des trajectoires individuelles. A partir du début de la Seconde Guerre mondiale, le destin de ses membres est de plus en plus imbriqué ; la plupart quittant Paris pour Lyon où ils vécurent et travaillèrent ensemble. Nous proposerons donc désormais une chronique chronologique, utilisant l’ensemble des documents retrouvés.

Derniers temps d’insouciance…

Photo familiale prise au début de la guerre : Maurice Mizrek, Maurice Krotenberg, Peila et Michel Krotenberg, Henri Mizrah

1939

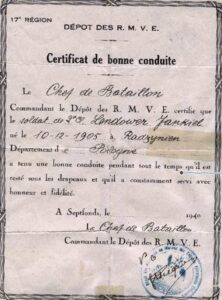

Lorsque la guerre est déclarée le 1er septembre 1939, la quasi-totalité de la famille vit à Paris, dont deux membres s’engagent volontairement : Emile, mais également le mari de Rose Jankiel Lendower, qui intègre les Régiments de marche des volontaires étrangers. Un Certificat de bonne conduite lui fut délivré en 1940. Les membres de la famille naturalisés sont évidemment mobilisés.

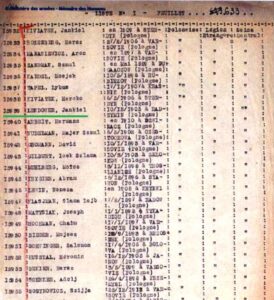

Liste d’engagés volontaires

1940

On possède peu d’informations sur la famille en cette année 1940 : Maurice Mizrek, qui appartient au 80e RI à Metz, est blessé par éclat d’obus le 09 juin 1940 dans l’Aisne. Hospitalisé à Sens, Bordeaux, Perpignan puis Lyon, il est démobilisé le 09 septembre 1940[35]. Emile est quant à lui fait prisonnier par les Allemands.

1941

Dossier d’aryanisation de l’entreprise de Michel Krotenberg du 6, rue du

Faubourg Poissonnière – Mémorial de la Shoah – AJ 38/1724 dossier 35123

En janvier 1941, en raison des nouvelles lois de Vichy, Michel Krotenberg a perdu la citoyenneté qu’il avait obtenue en mai 1939. Considéré comme « juif étranger », son entreprise du 6, rue du Faubourg-Poissonnière est menacée. Croyant sans doute la protéger[36], celle-ci est reprise par son beau-frère Henri Mizrah, « juif français », vivant jusqu’alors au 226, rue Saint-Denis (2e), qui s’installe dans l’appartement. Le 4 janvier 1941, Henri, divorcé depuis 1939, épouse dans le 20e arrondissement de Paris Simone Collange, qui est couturière et non-juive. Il est alors domicilié au 6, rue du Faubourg Poissonnière (10e).

Acte de mariage de Haïm Mizreh et de Simone Collange – 1941 – Paris 20e – Etat civil

A mesure que la politique discriminatoire envers les juifs est mise en place, la famille est de plus en plus menacée.

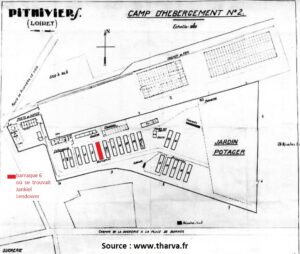

Le 14 mai 1941, Jankiel Lendower est le premier touché et est victime, comme nombre de ses coreligionnaires, de la rafle du billet vert ; première vague d’arrestations massives de Juifs sous le régime de Vichy. Il est conduit au gymnase Japy, dans le 11e arrondissement, puis interné au camp de Pithiviers, dans le Loiret, où il est parqué dans la baraque n°6.

Gymnase Japy (11e) – photo personnelle.

Il fut le lieu de rassemblement des juifs de l’Est parisien avant les transferts vers Drancy ou les camps du Loiret

Détails de sa fiche d’entrée à Pithiviers : une description physique (visage allongé, yeux bleus, front très haut, chevelure épaisse). Il est alors vêtu d’une vareuse bleu marine, d’un pantalon en toile kaki, d’un béret et est chaussé de brodequins. On précise qu’il a un accent étranger.

Fiche d’entrée à Pithiviers – Mémorial de la Shoah

D’autres membres de la famille reçurent-ils le fameux billet qui leur enjoignait un « examen de situation » devant les autorités ou se dérobèrent-ils ? Nous ne le savons pas. Il est vrai que Jankiel était polonais et ne possédait pas la nationalité française.

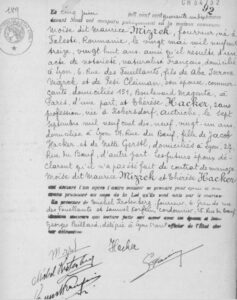

Le 08 juin, Maurice Mizrek est à Lyon où il épouse, dans le 5e arrondissement, Thérèse Hacker, née en Autriche. Cet acte de mariage est important dans la mesure où on apprend que Maurice, mais également Michel Krotenberg, vivent tous deux à cette époque dans cette ville, au 6, Grande rue des Feuillants.

Acte de mariage de Maurice Mizrek et de Thérèse Hacker –

1941 – Lyon 5e – Etat civil

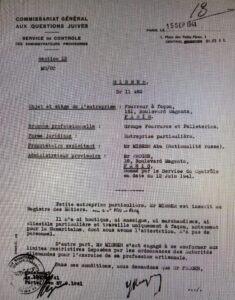

A cette date en revanche, Aba et Peissa sont encore indiqués résider au 151, Boulevard Magenta, mais plus pour longtemps. Le 12 juin, l’entreprise d’Aba est effectivement aryanisée à son tour et un administrateur provisoire, un certain Froger, est nommé.

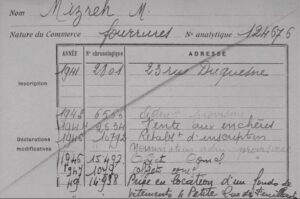

Dossier d’aryanisation de l’entreprise de Aba mizreh du 151, Boulevard Magenta

Mémorial de la Shoah – AJ 38/1628 dossier 11 482

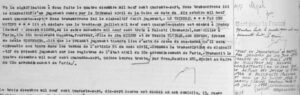

En un premier temps, Aba s’engage à respecter les nouvelles ordonnances, comme l’indique une lettre du Commissariat Général aux Questions juives : n’avoir ni boutique, ni enseigne, ni marchandises et ni clientèles particulières, et travailler uniquement « à façon » pour la Samaritaine.

Il a évidemment perdu la nationalité française acquise en septembre 1938 et est déclaré citoyen russe.

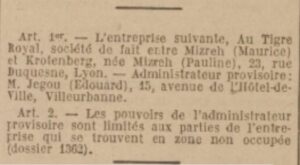

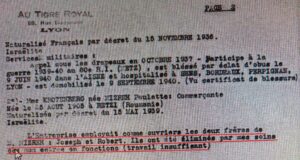

Cette même année, Maurice Mizrek et sa sœur Paulette Krotenberg enregistrent une boutique de fourrure à Lyon, au 23, rue Duquesne : « Au Tigre royal ». Plusieurs boutiques de fourrures portant ce nom existaient (la plus ancienne, à Lorient (56), avait ouvert en 1885), mais nous ignorons si elles avaient un lien entre-elles. Maurice et Paulette en était-il gérant ? Pour la famille, ce devait être évidemment un moyen de vivre.

Publicité de 1929 – source : memoire.celestins-lyon.org

Cette entreprise dispose d’un magasin de vente et d’un atelier, mais également d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble où vit Maurice et son épouse, mais peut-être également ses frères Joseph et Robert.

Nous ne savons pas à quel moment et dans quelles conditions la famille parvint à franchir la ligne de démarcation pour arriver à Lyon. Cette arrivée semble progressive, et on ignore quand eut lieu cette installation Grande rue des Feuillants où une bonne partie de la famille finit par résider. Quoiqu’il en soit, ce mariage atteste que dès juin 1941, la famille commence à se réfugier à Lyon. Cette constatation est corroborée par un document du dossier de Rose qui indique qu’elle réside à Lyon depuis septembre 1941. On peut légitimement penser, sans en avoir une preuve absolue, qu’à partir de la fin 1941, l’ensemble de la famille Mizreh a quitté Paris. A partir de cette époque, Paulette Krotenberg s’occupe des enfants de la famille, en plaçant certains pour les protéger : outre son fils Maurice, ce fut le cas de Georges, le fils de Rose, mais également des deux fils de Joseph.

Lieux de résidence et de travail des Mizreh à Lyon – Carte réalisée avec framacarte.org

Dans le même temps, Jacques, le plus jeune de la fratrie, se trouve en juillet 1941 aux chantiers de jeunesse au Châtelard (73).

1942

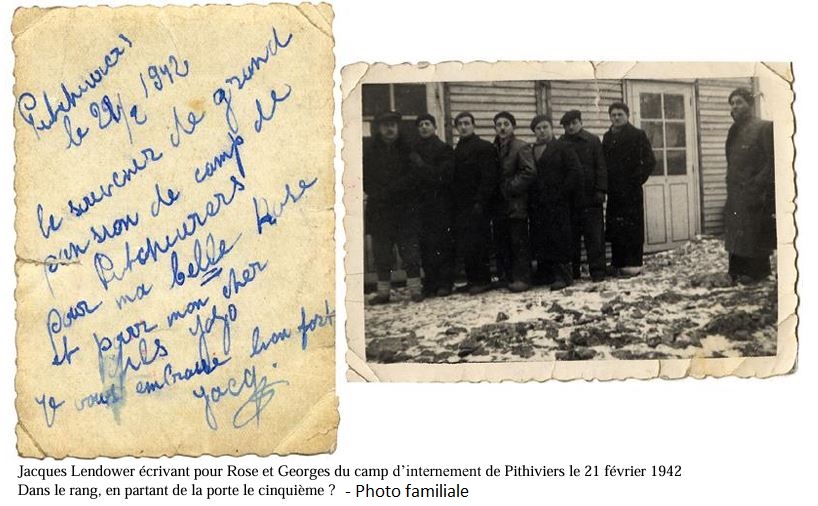

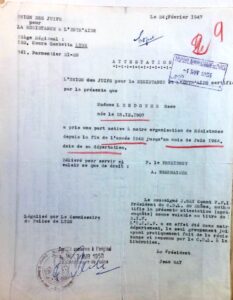

En février 1942, Rose reçoit une photo de Jankiel prise devant son baraquement de Pithiviers. Trois mois plus tard, le 25 juin, il est déporté par le convoi n°4 vers Auschwitz, faisant de lui le premier déporté de la famille. Ce convoi, parti de Pithiviers, était composé de 999 hommes étrangers. Le train, parti de Pithiviers à 6:15, arriva à Auschwitz le 27 juin. Sept semaines plus tard, 45% d’entre eux avaient péri.

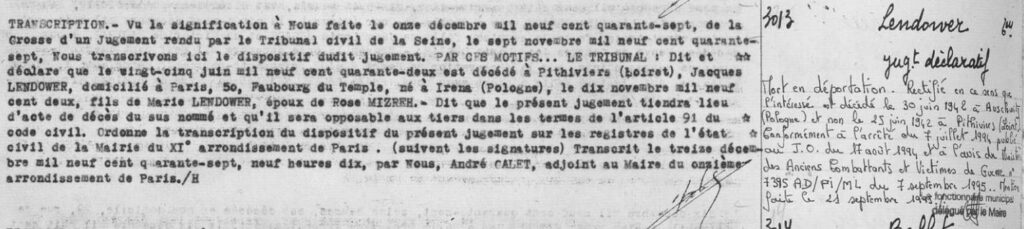

Quand mourut exactement Jankiel ? Sur son acte décès, rédigé par retranscription ultérieure sur les registres du 11e arrondissement de Paris en 1947 (acte 3013), il est dit mort à Pithiviers le 25 juin 1942, c’est-à-dire le jour du départ du train pour Auschwitz. Cette décision avait été prise suite à un jugement du Tribunal civil de la Seine le 7 novembre 1947. Cette information est néanmoins fausse, et témoigne de la méconnaissance que l’on a encore en 1947 du sort de nombreux déportés, dans la mesure où on sait que Jankiel arriva à Auschwitz le 27 juin ; qu’il entra dans le camp puisqu’il reçut le numéro de prisonnier 42 283, et qu’il fut sélectionné avec tous les hommes pour des travaux forcés. Le jugement déclaratif de l’acte de décès fut rectifié suite à l’arrêté du 7 juillet 1994, publié au Journal officiel[37] en août 1994, et retranscrit en marge de son acte de décès : sa mort fut dès lors portée au 30 juin 1942 à Auschwitz. On ignore malheureusement les documents qui furent à l’origine de cette rectification (documents officiels, témoignages ?), mais on ne parvient pas à imaginer, sinon l’arbitraire des camps, comment un homme de 37 ans ait pu mourir si vite !

Acte de décès de Jankiel Lendower – Transcription sur l’Etat civil de Paris 11e en décembre 1947

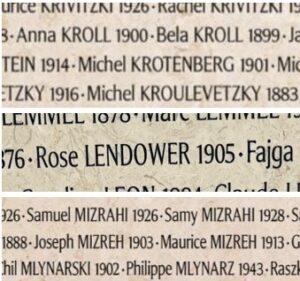

Son nom figure évidemment sur le mur du Mémorial de la Shoah à Paris. Il figure également sur le monument aux déportés du camp de Pithiviers (45).

En juillet 1942, l’entreprise créée en 1934 par Michel Krotenberg, et reprise en 1941 par son beau-frère Henri Mizrah, est aryanisée. Le dossier précise que Michel Krotenberg et Henri Mizrah sont partis « sans laisser d’adresse »[38]. Un administrateur provisoire est nommé le 28 juillet, Roger Budelot, qui procède à la radiation du Registre du Commerce le 05 octobre 1942, puis à la liquidation de l’entreprise en novembre. L’état des lieux dresse la modestie du matériel de l’appartement : un dessus de machine à coudre, deux établis et une planche à fourrure pour une valeur de 200 frs dans l’atelier ; une table, un lit, une armoire, quatre chaises, un appareil électrique et trois allumages pour une valeur de 2000 frs dans la chambre et une table et du matériel de cuisine pour une valeur de 300 frs !

Le 14 septembre de la même année, on apprend par le JO du 14 septembre 1942 l’aryanisation de la boutique de fourrures de Maurice Mizrek et Paulette.

L’étude précise dans sa chronologie du dossier d’aryanisation[39] permet de cerner, en filigrane d’une apparente « neutralité » toute administrative, la réalité de ce que fut la politique antisémite du gouvernement de Vichy.

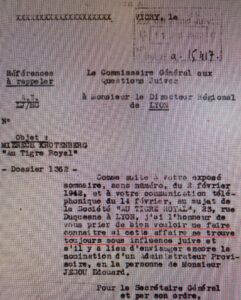

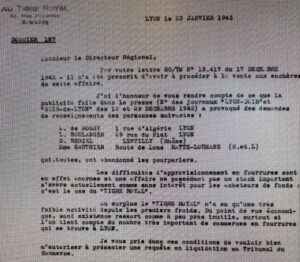

Une lettre de février 1942 émanant du Commissariat Général aux Questions juives demande à son délégué à Lyon de bien vouloir lui faire connaître si l’entreprise Au tigre royal est « toujours sous influence juive ». Devant la réponse a priori positive, on décide donc de nommer un administrateur provisoire, Edouard Jegou, de Villeurbanne. L’entreprise est présentée comme ayant son siège social au 23, rue Duquesne, mais possédant une succursale à Paris au 16, rue du Pont-aux-choux… qui comme nous l’avons vu est l’adresse de l’atelier d’Henri.

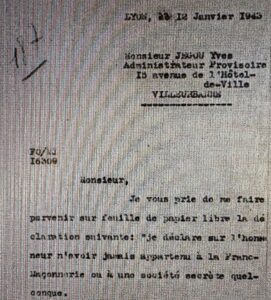

Les autorités s’enquièrent de savoir si le futur administrateur est « de bonne moralité » et exige de lui qu’il « déclare sur l’honneur ne jamais avoir appartenu à la Franc Maçonnerie ou à une société secrète quelconque ».

Après avoir renseigné leur Etat civil, l’administrateur zélé précise que l’entreprise de Maurice et Pauline « employait comme ouvriers les deux frères de M. Mizreh, Joseph et Robert. Ils ont été éliminés[40] par mes soins dès mon entrée en fonction (travail insuffisant) ».

On procède dès lors à l’inventaire des biens mobiliers de l’atelier : une machine à piquer, deux placards (dont un avec glace), une table comptoir, deux tables vitrine, un classeur métallique, une table de travail, cinq planches de travail, un tonneau pour fourrures, deux chaises et deux tabourets.

Un autre inventaire répertorie l’ensemble des peaux en stock. L’ensemble à une touche exotique, puisqu’on y trouve en particulier neuf peaux d’opossum, un renard morceau en solde, un morceau de phoque, une peau de lynx, un lot de ragondins, une peau de singe…

Pour l’administrateur provisoire, il convient désormais de trouver un repreneur « aryen ». L’affaire va traîner en longueur jusqu’en juillet 1943. Les courriers successifs témoignent des difficultés auxquelles il fait face : dégradation des peaux, énormes difficultés d’approvisionnement en nouvelles peaux, faible activité et nombre déjà important de commerces de ce type à Lyon. Malgré des articles dans la presse locale pour trouver des acquéreurs, peu se sont présentés et ils ont mis fin aux pourparlers rapidement. La liquidation devint ainsi l’unique solution : un liquidateur, M. Madignier, est désigné. Elle est actée le 16 février 1943.

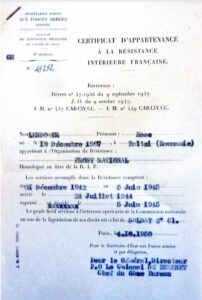

Le 11 novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone dite libre : pour les israélites qui s’y étaient réfugiés, c’est évidemment une menace supplémentaire. Fin décembre 1942, Rose, par conviction mais sans doute également poussée par la disparition de son mari dont elle n’avait plus de nouvelles, entre dans la Résistance. Des documents ultérieurs attestent qu’à partir du 31 décembre 1941, elle entre au Front national, mouvement de la Résistance intérieure française créé par le Parti communiste en 1941. On sait également qu’à la même époque, elle prend une part active à l’UJRE (Union des juifs pour la résistance et l’entraide), liée à la Main d’œuvre immigrée (MOI), qui venait d’être créer par le Parti communiste.

Selon les documents en notre possession, l’activité résistante de Rose prit des formes multiples : agent de liaison et de transmission de la correspondance du Front national, dépôts de tracts et d’affichages appelant à la résistance, fournitures de cartes d’alimentation au maquis, dissimulations et hébergements d’enfants juifs de parents arrêtés, collectes de vêtements et achats de victuailles pour leur venir en aide …

Cette activité de résistance dura jusqu’à son arrestation.

1943

Même dans des conditions aussi difficiles, et bien que cela puisse paraître parfois surréaliste, la vie poursuit son cours : le 1er avril 1943, Maurice Mizrek et Thérèse Hacker donne naissance à leur unique fille, Liliane, qui est déclarée à la mairie du 6ème arrondissement de Lyon.

Le 20 avril, en leur absence puisqu’ils résident à Lyon, l’appartement du 151, Boulevard Magenta à Paris est vidé par les Allemands. Dès le 29, il est occupé par un nouveau résident plus « conforme » aux lignes raciales du moment[41].

En mai, Jacques, réfractaire au STO, doit se cacher, tandis que le 26 du même mois, Robert réalise un périple dont nous n’avons que des bribes : désireux de rejoindre les FFL et l’armée d’Afrique, il est arrêté à Perpignan. Interné à Compiègne, puis à Drancy[42], il est libéré en tant que conjoint d’aryenne. Envoyé à Cherbourg (par qui ?), il s’évade[43].

Fiche d’identification de Robert Mizreh à Drancy – Mémorial de la Shoah

« C » désigne le fait qu’il est célibataire.

Le 05 août 1943, Joseph Mizreh loue à Mme Geneviève David un deux-pièces[44] situé dans un immeuble du 62, Boulevard des Brotteaux à Lyon[45]. Cet appartement, à usage d’habitation, devient un atelier clandestin de confection de fourrures de la famille, qui réside toujours au 6, Grande rue des Feuillants.

A la même époque, Jacques rejoint la Résistance : on le retrouve dans la Creuse où, en août, il fait partie d’une sizaine de l’organisation de résistance de Flayat (23).

1944

Le 21 mai 1944, à l’occasion de la fête des Mères, on possède une lettre que Georges, qui a alors 13 ans, envoie à sa mère Rose. Au milieu des « formules d’usage » de ce genre de lettre, on peut lire « Je prie avec ferveur afin que tu obtiennes toutes les grâces que tu peux désirer et le retour prochain de mon pauvre père », preuve, s’il en était besoin, de l’absolue méconnaissance de la famille du sort de Jankiel.

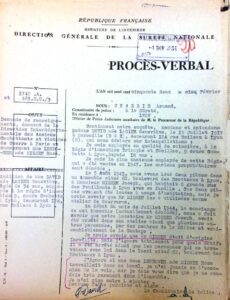

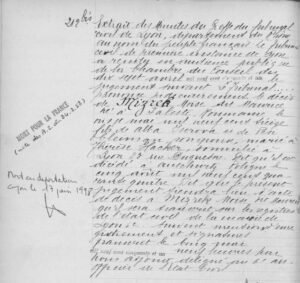

Le 04 juillet 1944, alors que la bataille de Normandie fait rage et qu’elle suscite sans doute bien des espoirs chez les Mizreh, la Milice pénètre dans l’atelier du 62, rue des Brotteaux et arrêtent Joseph Mizreh, Maurice Mizrek, Michel Krotenberg et Rose Lendower. Les trois hommes possèdent des papiers indiquant leur identité juive, tandis que Rose possède de faux papiers, mais elle indique clairement à ceux qui viennent l’arrêter être juive[46]. Le lendemain, tous sont conduits à la prison Montluc de sinistre réputation. Ils y restent vingt jours, et le 24 juillet, sont tous transférés à Drancy où ils sont immatriculés sous les numéros 25 797 à 25 800.

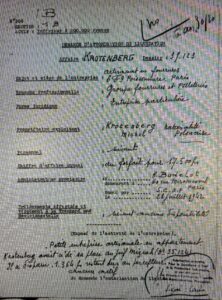

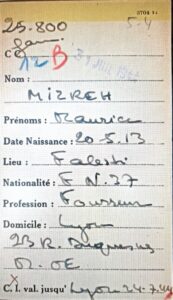

Fiches d’identifications à l’entrée à Drancy – Mémorial de la Shoah.

Outre l’identité, la ville de naissance, la profession et l’adresse de résidence lors de l’arrestation, on y trouve le numéro d’immatriculation de Drancy (haut à gauche).

Le « B » signifiait : déportable immédiatement. Les numéros à droite indiquaient l’escalier et la chambre où ils étaient affectés, la date tamponnée était celle du départ de Drancy pour la déportation. Le « L » sur la fiche de Rose, ajouté après la guerre, correspondait à « libérée ».

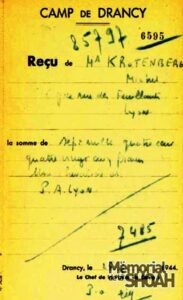

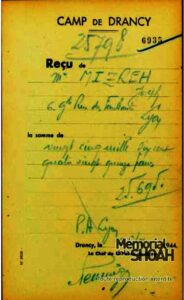

A leur arrivée à Drancy, les détenus devaient « mettre en dépôt » les sommes qu’ils avaient sur eux. Ici, le dépôt de Michel Krotenberg de 7485 frs, et celui de Joseph de 25 695 frs.

Screenshot de La cité Muette – film de Sabrina Van Tassel, 2015

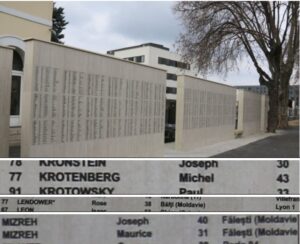

Le 31 juillet 1944, dix-sept jours avant la libération du camp, ils font partie du convoi 77 ; 1306 déportés qui, via la gare de Bobigny, sont déportés à Auschwitz. Joseph à alors 40 ans, Maurice 31, Michel Krotenberg 43 ans, et Rose 37 ans.

Un document du fond Bad Arolsen nous laisse perplexe : en date du 11 août 1944 part de Lyon pour Auschwitz le convoi 14 166[47] avec 650 personnes, des déportés raciaux et également des résistants. Sur la liste figure bien un Michel Krotenberg. Serait-il un homonyme[48] ? Quoiqu’il en soit, nous avons bien des preuves de son arrivée à Drancy le 24 juillet (en particulier le dépôt de l’argent qu’il avait sur lui). Nous proposons un peu plus loin une possible explication à cette apparente contradiction.

Les quatre figurent bien partis avec le convoi 77 sur le Mémorial des victimes de la shoah de la région Auvergne Rhône-Alpes du cimetière israélite de Gerland (69). Ils sont évidemment également portés sur le Mur des déportés du Mémorial de la Shoah à Paris.

Rose fut la seule à entrer dans le camp, tandis que ses deux frères et Michel Krotenberg furent a priori directement gazés[49]. Leurs actes de décès, rédigés bien ultérieurement, les disent morts à Auschwitz le 05 août, comme c’est le cas de la quasi-totalité des déportés du convoi 77 qui n’entrèrent pas dans le camp.

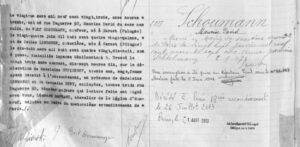

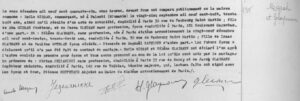

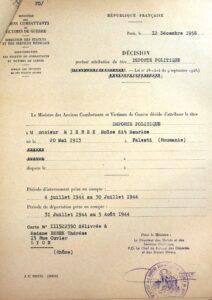

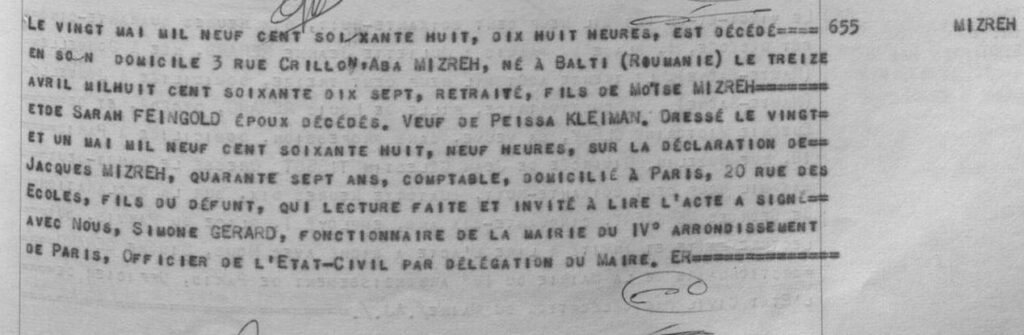

Acte de décès de Joseph Mizreh

Transcription dans l’Etat civil de Paris 10e arrondissement en décembre 1947

Acte de décès de Maurice Mizrek

Transcription dans l’Etat civil de Lyon 6e arrondissement en mai 1951

Après la guerre cependant, quand la priorité fut donnée de retracer leurs parcours en vue d’établir leurs actes de décès et leurs dossiers de déportés, de la confusion régna parfois.

Ainsi, nous possédons une fiche de déporté indiquant que Joseph fut libéré en janvier 1945 par les Soviétiques…

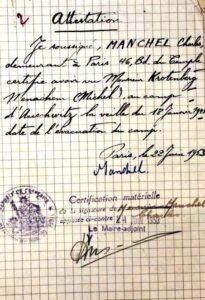

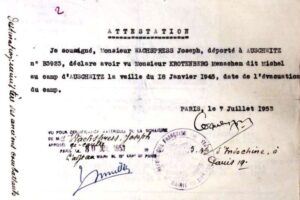

… ou encore deux témoignages de 1953 (de Charles Manchel et de Joseph Wachspress) qui déclarent qu’ils ont vu Michel Krotenberg le 18 janvier 1945, date de l’évacuation du camp ! A la lecture de ces documents, on ne peut s’empêcher de penser à l’espoir que cela a peut-être provoqué chez la famille.

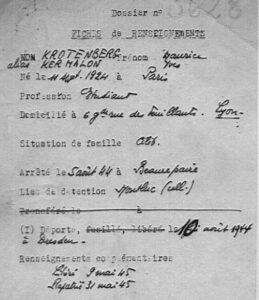

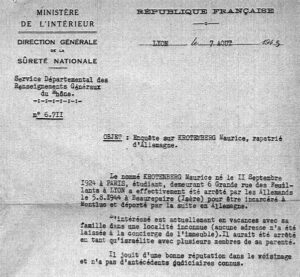

Le 5 août, date proposée par l’Etat-civil comme celle de la mort de Michel Krotenberg, son fils Maurice, étudiant âgé de 20 ans, est arrêté à Beaurepaire (38). Il porte un nom de résistant : Yves Kermalon. Il est incarcéré à Montluc, en cellules précise le document, ce qui laisse penser que c’est bien en tant que résistant et pas en tant que juif qu’il a été arrêté[50]. Paradoxalement, cela l’a peut-être sauvé : il est déporté en Allemagne le 10 août 1944, cinq jours après son arrestation, et c’est très certainement lui qui prit le convoi 14 166 (les listes ont confondu le père et le fils).

Source : AD Rhône – 3335W

Le document concernant Maurice Krotenberg indique une déportation à Dresde (d’où il fut libéré le 09 mai 1945), sans être plus précis. On sait que le convoi 14 166 s’arrêta pour débarquer à plusieurs reprises des prisonniers (221 résistants furent débarqués à Natzweiler, les résistantes envoyées à Ravensbrück, tandis que 350 juifs furent envoyés à Auschwitz où ils furent gazés). Maurice faisait-ils partie des débarqués à Natzweiler, avant d’être envoyé pour une raison inconnue à Dresde[51] ? Nous l’ignorons. Toujours est-il qu’il survécut : un document daté du 07 août 1945, dans le cadre d’une enquête menée sur lui en tant que rapatrié d’Allemagne, indique qu’il « est actuellement en vacances avec sa famille dans une localité inconnue » ! Le document précise qu’il « aurait été arrêté en tant qu’israélite avec plusieurs membres de sa parenté ». Bref : rien de bien précis. On peut là encore se demander si le document ne confond pas le père et le fils, car si sa judéité avait été la cause de son arrestation, on voit mal comment il aurait pu échapper à Auschwitz.

Source : AD Rhône – 3335W

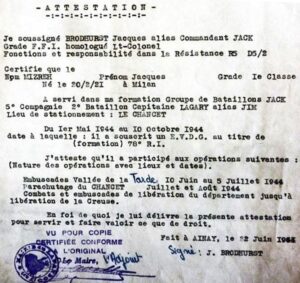

On peut également suivre, depuis son enrôlement en août 1943, le parcours de résistant de Jacques Mizreh (Marcel Laroche dans la Résistance) : intégré aux maquis de Creuse, il participe à l’embuscade de la vallée de la Tardes, à une opération de parachutage au Chancet, puis à la libération de la Creuse. En octobre, l’unité de résistance de Jacques se transforme en 78e RI au camp de la Courtine et fait le siège de La Rochelle. Le 10 du mois, il souscrit une EVDG au titre du 78e RI.

Source : Service Historique de la Défense – Archives de Vincennes – 421791

Pour Rose, unique survivante de la famille du convoi 77, le calvaire continue. A partir de novembre 1944, elle suit un parcours similaire jusqu’à sa libération de celui de Ginette Kolinka et de Marcelline Loridan : face à l’avancée de l’Armée rouge, les SS commencent les transferts d’évacuation d’Auschwitz. Elle est envoyée à Bergen Belsen.

1945

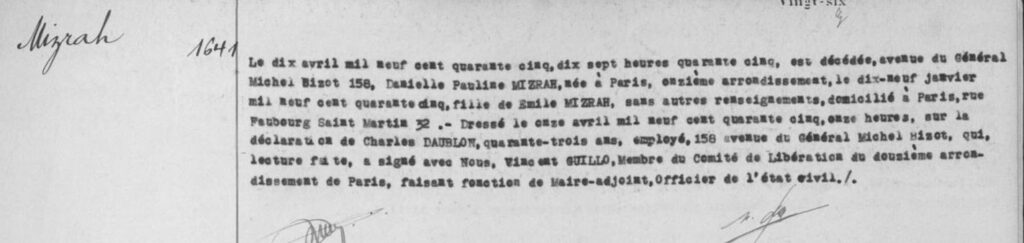

Paris étant libéré, les Mizreh survivants peuvent réintégrer la capitale. Le 19 janvier, dans le 11e arrondissement, nait Danielle Pauline, fille d’Emile. Nous n’avons pu consulter l’acte, qui n’est pas encore en ligne : à cette époque, Emile n’est pas marié. La petite-fille meurt trois mois plus tard, le 10 avril, à l’hôpital Trousseau (12e) : son acte de décès ne mentionne, ce qui n’est pas classique, que le nom de son père.

Acte de décès de Danielle Mizrah – 1945 – Paris, 20e arrondissement – Etat civil

Le 19 mai, dans ce même 11e arrondissement, Robert Mizreh épouse Céline Buchpan : le couple réside alors au 107, avenue Parmentier (11e).

107, avenue Parmentier (11e) – Photo personnelle

Nous ne savons pas exactement quand les autres membres de la famille revinrent à Paris, ni où ils logèrent en un premier temps : l’appartement du 151, Boulevard Magenta, nous l’avons vu, avait été réattribué à un Aryen. Ce n’est que le 14 mai 1945 qu’Aba put le récupérer, au terme d’un combat âpre. Nous avons incidemment le récit de cette récupération : « Aba Mizreh fit l’expérience du « nouvel antisémitisme » à Paris lorsqu’il tenta de récupérer son appartement près de la gare du Nord. Mizreh, père de onze enfants, âgé de soixante-huit ans, s’était caché avec certains membres de sa famille à Lyon durant la guerre, jusqu’à leur arrestation en juillet 1944. Les Allemands avaient vidé son appartement du boulevard Magenta à Paris le 20 avril 1943, et il fut occupé à partir du 29 par un « non sinistré ». Mizreh avait gagné son procès pour faire expulser les nouveaux occupants, mais les autorités n’avaient pas encore exécuté la décision. Mizreh expliqua qu’il avait besoin de cet appartement de deux pièces pour loger sa femme, ses petits-enfants (laissés à sa charge après la déportation de leurs parents le 31 juillet 1944), et lui-même. L’appartement lui servait aussi d’atelier de fourrure, et il voulait reprendre son activité pour subvenir aux besoins de sa famille.

Le 14 mai 1945, le commissaire de police local appela Mizreh et quatre de ses fils à l’appartement pour le récupérer officiellement et en expulser les occupants. Son fils Émile, ancien prisonnier de guerre, et sa femme furent accueillis devant l’immeuble par un groupe criant :

« Regardez ce sale yid [juif] qui a passé l’occupation dans un casino à Monte-Carlo, à boire et à s’amuser pendant que les Français mouraient pour lui, et maintenant le sale juif veut virer un bon Français ! »

Alors que la foule grandissait, Émile répondit : « la seule réponse qu’il mérite », et elle le gifla. L’homme riposta en le frappant. Ce fut la scène que Mizreh découvrit à son arrivée. Tout le monde fut emmené au commissariat, où Mizreh se plaignit que sa famille avait été traitée comme des criminels. Il pensait que les agitateurs faisaient partie d’un groupe dont l’objectif était de semer le trouble chaque fois qu’un Juif cherchait à récupérer son logement. Il demanda :

Le plus important est de savoir si, aujourd’hui encore, dans la République française, de telles choses peuvent se produire sans réaction des Autorités concernées. Si cette réaction est contre nous, alors que nous sommes absolument dans notre droit ? […] N’ai-je pas le droit, après avoir tant souffert, de récupérer ce qui m’appartient ? […] N’ai-je pas déjà assez payé pour cela ? Ces agitateurs affirment que les Juifs n’ont pas combattu, or mes fils en sont la preuve du contraire. […] J’ai été victime de menaces de mort, bien que mon âge, mes cheveux blancs, auraient dû me protéger de ces insultes ; pourtant, à la suite d’un ordre d’expulsion, je souhaite reprendre possession de mon appartement. Je demande justice. La France peut-elle me la refuser ? »[52].

Début février, 500 femmes juives sont désignées pour aller travailler à Raguhn, dans une usine dépendant du camp de Buchenwald qui produit des junkers. Parmi elles figure Rose. Les conditions de vie dans le camp de Raguhn sont, en apparence, meilleures qu’à Auschwitz ou Bergen-Belsen : les prisonnières se voient ainsi remettre la tenue rayée des camps, ce qui était rarement le cas auparavant. Début avril 1945, face à l’avancée des troupes américaines qui approchent rapidement par l’ouest, les SS décident d’évacuer le camp.

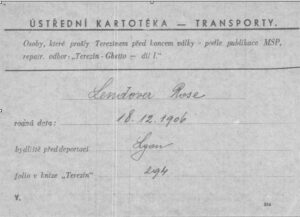

Carte réalisée avec framacarte.org

Environ 480 femmes encore en vie sont embarquées le 12 avril dans un convoi chaotique en direction du camp-ghetto de Theresienstadt, à 60 kms de Prague. Le 4 mai, les SS fuient face à l’approche de l’Armée rouge, qui entre dans Therensienstadt le 6 mai. Rose est ainsi libérée, mais elle est dans un état épouvantable : son rapatriement en France, en l’occurrence à Lyon-Bron qu’elle rejoint à partir de l’aéroport de Plzeň, n’a lieu que le 05 juin.

Le 8 mai, l’Allemagne capitule. Le lendemain, Maurice Krotenberg est libéré : il est rapatrié en France le 31 mai. Le 19 mai 1945 dans le 11e arrondissement, Robert épouse Céline Buchpan.

Jacques Mizreh continue le combat : après avoir fait partie des troupes qui occupent Coblence, il est muté au 46e RI puis démobilisé le 08 décembre 1945.

III. LES ANNÉES D’APRÈS-GUERRE : 1946-1956

La famille en 1945-1946

Tentons, malgré des zones d’ombre subsistantes, de faire l’état des lieux de la famille à la sortie de la guerre.

Recensement 1946 du 151, Boulevard Magenta – Archives de Paris

Le recensement du 151, Boulevard Magenta en 1946 nous apporte des réponses. Outre Aba et Peissa qui ont récupéré leur appartement, résident alors à cette adresse :

- Rose, qui fut rapidement envoyé au sanatorium (voir plus loin). En revanche, son fils Georges, qui a alors presque 16 ans, n’est pas recensé à cette adresse : il vit chez sa tante Esther Lendower, où on retrouve sa trace sur le recensement du 6, Boulevard Saint-Denis (10e) en 1946. Wolf et Esther vivent toujours à cette adresse et ont donc échappé à la déportation. Outre Joseph, un cousin polonais (Royal) et une employée partagent le foyer.

Recensement 1946 du 6, Boulevard Saint-Denis – Archives de Paris

Joseph Georges Lendower – Photo familiale

- Jacques, le dernier fils d’Aba. Il a 25 ans. Deux ans plus tard, le 18 décembre 1948, il épouse dans le 5e arrondissement Elisabeth Heller, une rescapée des camps juive originaire de Roumanie. Ils habitent alors 20, rue des Ecoles (5e).

Jacques et Elisabeth Mizreh – Photo familiale

- Henry, 18 ans, le fils de Joseph et d’Adèle, qui y est dit apprenti (peut-être dans la boutique de son grand-père).

Henry Mizreh – Photo familiale

Adèle et son second fils Jacques Maurice, âgé de 13 ans, sont toujours dans l’hypothétique retour de Joseph et réside à un autre endroit que nous ne connaissons pas.

Jacques Maurice Mizreh – Photo familiale

Paulette et son fils Maurice Krotenberg, qui a alors 22 ans, sont restés à Lyon et sont également dans l’attente d’un éventuel retour de Michel. On sait qu’en cette année 1946, ils rétablissent l’inscription de leur boutique, spoliée en 1942, au 23, rue Duquesne.

Archives départementales du Rhône – cote : 6Up1

Emile épouse le 11 décembre 1946 dans le 10e arrondissement de Paris Hélène Glaymann. Ils habitent alors au 32, rue du Faubourg Saint-Martin (10e). Leur fils fut l’un des cocréateurs de La célèbre entreprise « la Maison du convertible ».

32, rue du Faubourg Saint-Martin – Photo personnelle

Acte de mariage de Emile Mizrah et Hélène Glaymann – 1946 – Paris 10e – Etat civil V

Thérèse et sa fille Liliane, qui a alors 3 ans, sont toujours à Lyon et elles aussi sont dans l’attente d’un hypothétique retour de Maurice.

En février 1947, Henri divorce de Simone Collange. Il convole plus tard en troisièmes noces, en un lieu et à une date qui nous sont inconnus, avec Gisèle Boévitski.

Pour les autres (Serge, Elise et Miriam), nous n’avons aucune information.

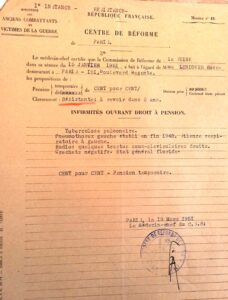

Le retour de Rose

Rose est la seule déportée de la fratrie à revenir des camps, mais elle est dans un état lamentable. Revenue le 05 juin 1945, elle souffre de tuberculose, de dysenterie et du typhus à la sortie du camp de déportation et ne pèse plus que 30 kg ; aussi est-elle transportée à l’hôpital Bichat à son arrivée à Paris. Rapidement, elle est envoyée au sanatorium du Belvédère de Leysin, en Suisse. Edifié en 1906, il était spécialisé dans le traitement de la tuberculose par héliothérapie. Rose resta hospitalisée jusqu’en 1948, et son état resta précaire puisqu’à la fin 1948, on lui détecte un pneumothorax.

Cette même année 1948, après une procédure lancée dès 1948, Rose fut naturalisée française. A son retour du sanatorium, elle alla habiter au 93, rue Oberkampf à Paris (11e).

Son jeune fils Georges, âgé de 19 ans, épouse le 07 juillet 1949, dans le 9ème arrondissement de Paris, Janine Grinbaum. Leurs enfants, Rose et Olivier, possède la ketouba de ce mariage.

Archives familiales

ÉPILOGUE

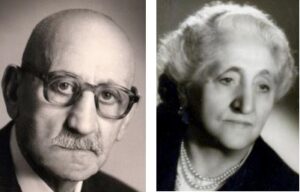

Le début des années 50, marqué par les marathons administratifs de reconnaissances officielles de la déportation des membres de la famille, s’ouvrit symboliquement par la mort de Peissa, le 19 octobre 1951 dans le 10e arrondissement de Paris. Elle mourut à l’âge de 70 ans en son domicile, au 32, rue du Faubourg Poissonnière. La même année naissaient Muriel et Olivier Lendower, les enfants de Georges et Janine Grinbaum ; petits-enfants de l’unique survivante de la famille rentrée de déportation, Rose.

Peissa et plusieurs de ses petits-enfants – avril 1951 – photo familiale

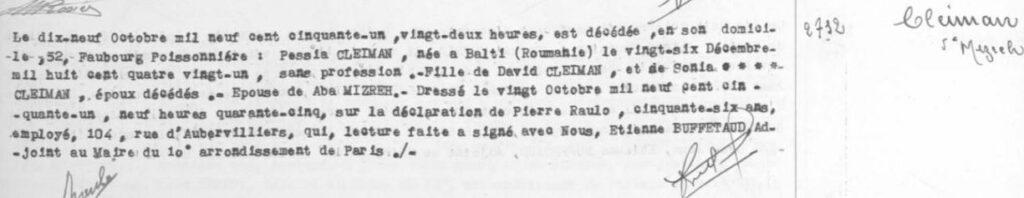

Acte de décès de Peissa Cleiman-Mizreh – 1951 – Paris, 10e arrondissement – Etat civil

Muriel et Olivier Lendower, entourés de leurs deux grands-mères : Louise Grinbaum (mère de Janine) à gauche, et Rose Lendower à droite – 1951 – Photo familiale

Pour Rose, comme pour tous les rescapés des camps, il fallut réapprendre à vivre au sein d’une famille meurtrie par les disparitions.

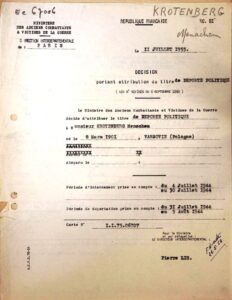

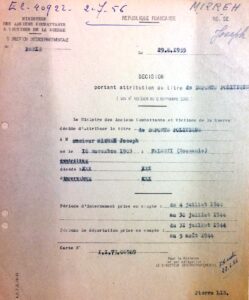

Miriam et Rose, deux soeurs à l’Alpe d’Huez – 1951 – Photo familiale

Depuis 1945, la famille Mizreh avait entamé la lente procédure pour savoir ce qu’étaient devenus les siens, abandonnant progressivement l’espoir de les voir revenir. C’est plus de dix ans après la fin de la guerre que les membres de la famille Mizreh se virent attribués le titre de « déporté politique », terme ambigu désignant les Français transférés et internés hors du territoire national pour tout autre motif qu’une infraction de droit commun, c’est-à-dire pour des motifs raciaux. Michel (Menachem) Krotenberg, Joseph Mizreh et Maurice Mizrek reçurent officiellement ce titre entre 1955 et 1956. En 1956, Peila et Adèle reçurent un « pécule aux ayants-cause » de 12 000 frs.

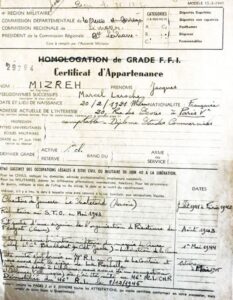

Le cas de Rose fut plus compliqué : en 1949, elle voulut faire valoir son passé de résistante. Elle obtint des certificats confirmant sa participation de la part du Front national et de l’UJRE. Si elle fut bien reconnue, par un arrêté du 18 mai 1951, « soldat de 2nde classe » au titre de la Résistance française, son dossier en vue de l’attribution du statut de « déporté résistante » fut refusé en 1953 par le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Rose fit un pourvoi devant le Tribunal Administratif de Paris qui confirma ce refus en novembre 1955. Les arguments allégués furent les suivants : si l’activité de résistante de Rose ne fut jamais remise en cause, ce sont les causes de son arrestation qui le furent[53]. Si son certificat du Front national établissait son sa participation à la Résistance comme motif de son arrestation, celui de l’UJRE considérait son origine israélite comme la cause. En outre, comme nous l’avons vu, Rose avait, lors de son arrestation, indiquée qu’elle était juive ; peut-être justement pour cacher son activité résistante, qui ne fut peut-être jamais connue par les autorités françaises et allemandes. Le refus fut étayé par le fait que de Drancy à Raguhn, les lieux de détention étaient ceux des populations israélites, et pas résistantes. Les autorités en arrivèrent à la conclusion que c’était bien pour un motif racial qu’elle avait été déportée, et que son statut relevait donc de celui des déportés et internés politiques.

Rose reçut sa carte de déportée politique le 07 avril 1954.

A partir de son retour à Paris, Rose vécut de sa pension et de travaux de couture. Son fils Georges et son épouse Janine Grinbaum-Lendower créèrent une maison de prêt-à-porter qui connut un grand succès : Jane Lend[54], qui s’installa au 12, rue Tronchet (8e). Jane s’occupait de la création, tandis que Georges en était le gestionnaire. Rose fut intégrée en tant que couturière aux ateliers de confection. Lorsque Georges se sépara de son épouse vers 1965, il partit vivre à Neuilly-sur-Seine et Rose le suivit.

Janine et Joseph Georges Lendower – Photo familiale

Rose Lendower – Photo familiale

Rose chez Jane Lend – Photo familiale

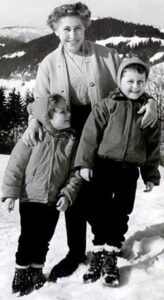

Des années 50 aux années 60, Rose s’occupa beaucoup de ses petits-enfants. La famille passait ses vacances dans le Var où Rose gardait Muriel et Olivier tandis que Georges et son épouse, à une époque où la maison Jane Lend connaissait un grand succès, profitaient des soirées d’une Côte-d’Azur en plein essor.

Muriel, Rose et Olivier à Megève – Photo familiale

Le 20 mai 1968, Aba, âgé de 91 ans, décéda chez sa fille Paulette au 3, rue Crillon (04).

Aba et Peissa – Photo familiale

Acte de décès de Aba Mizreh – 1968 – Paris, 4e arrondissement – Etat civil

Durant la dernière partie de sa vie, Rose vécut entourée par l’ensemble de la famille. Elle aimait jouer au rami et avait une passion pour ses chiens. Elle ne parla pas de sa déportation. A son petit-fils Olivier qui lui posait un jour une question au sujet de son tatouage, elle lui répondit qu’il s’agissait d’une piqure d’abeille !

Rose et sa chienne Clémentine – photo familiale

En 1980, Rose fit un AVC en Suisse. Rapatriée à l’hôpital Cochin, après un séjour en maison de rééducation à Pontault-Combault, son état déclina et elle fut admise à l’hôpital Rothschild, à Paris (12e). C’est là qu’elle mourut, le 26 décembre 1982. Elle repose au cimetière parisien de Bagneux (92) : dans sa tombe, dont une plaque rappelle la mémoire de Jankiel Lendower, Joseph Mizreh, Maurice Mizrek et Maurice Krotenberg, reposent également son frère Serge, puis son fils Joseph « Georges », venu les rejoindre en 2007.

Acte de décès de Rose Mizreh-Lendower – 1982 – Paris, 12e arrondissement – Etat civil

Muriel Lendower, petite-fille de Rose, est artiste plasticienne. Comme nous l’avons déjà dit, elle avait mené il y a dix ans une recherche approfondie sur sa famille qui fut notre base de départ sur cette monographie. Elle intervint au lycée avec son frère Olivier pour rencontrer les élèves.

Elle souhaita inclure à notre travail une de ses œuvres.

« Je témoigne ici en tant qu’artiste plasticienne, dans ce photosMontage En plein jour particulièrement explicite de la déportation de Rose Lendower en 1944 et de celle de Jankiel Lendower en 1941. Notre grand-mère paternelle est revenue des camps, notre grand-père paternel est mort à Auschwitz en 1942. Nous, les jumeaux, Olivier et Muriel Lendower, nous ne l’avons jamais connu ».

Notes & références

[1] Les matzot, ou la matsa, est un pain non levé (azyme) consommé pendant la fête de Pessa’h (la Pâque juive), qui rappelle l’Exode d’Egypte. Il est confectionné selon des règles très strictes avec de l’eau et de la farine uniquement.

[2] Ainsi, en France, Jean Jaurès prit l’exemple du pogrom de Chisinau pour critiquer la politique de rapprochement avec Saint-Pétersbourg alors mise en œuvre par le gouvernement Combes.

[3] Cette communauté fut particulièrement décimée lors de la Shoah.

[4] Son identité est changeante selon les actes : dénommée « Sarah Feingold » sur l’acte de décès de son fils Aba, « Sarah Tainsof » sur l’acte de mariage de Michel Krotenberg et de Peila Mizreh en 1923 à Paris 12e, où elle est témoin et indiquée vivre 3, rue Maître Albert (Paris 5e) ; elle devient « Sarah Wansoff » sur le dossier d’aryanisation de l’atelier de son fils Aba. Elle était encore vivante en 1928 puisqu’elle figure sur la photo de famille. Si nous sommes presque certains qu’elle mourut à Paris, la volatilité de son identité rend la recherche ardue, malgré plusieurs tentatives sous différents noms dans les tables décennales.

[5] Son prénom est orthographié de multiples manières selon les actes : Peisa, Pesia, Pesi, Pesci, Pesca, Pessia, Sessia !

[6] Orthographié également Cleiman.

[7] Il n’est pas certain qu’elle portait le même patronyme que son époux : les actes qui mentionnent cette filiation sont tous français et cette mention a pu être faite à défaut de connaître sa véritable identité. Ainsi, sur son acte de décès, elle est mentionnée être la « fille de David Cleiman et Sonia ».

[8] Les descendants pensent que toute la famille arriva en même temps.

[9] Un immeuble moderne s’y trouve désormais.

[10] Etonnante valse des prénoms dans ce recensement où la famille apparaît sous le nom de « Mizret » : Peila devient Paulin, Serge est déclaré sous le nom d’Israël, Miriam est Marie, Robert est Isaac, et Jacques devient « Jack » !

[11] Lorsque Rose épouse Jankiel Lendower en 1929, elle est indiquée vivre avec ses parents à cette adresse.

[12] Dans ce recensement, la famille est rebaptisée « Myrels » ! Joseph, Rose et Henri volent de leurs propres ailes et n’y apparaissent plus, Serge est encore nommé Israël et Robert Isaac. Ces précisions sont intéressantes dans la mesure où les recensements étant déclaratifs, on peut penser que c’est ainsi qu’ils étaient appelés dans la famille.

[13] On trouve cette information dans le dossier d’aryanisation de l’atelier en 1941 retrouvé au Mémorial de Drancy – AJ38/1 628 dossier 11 482.

[14] Il ne devait pas y vivre depuis longtemps dans la mesure où, dans le recensement de 1926, il est encore porté sur l’adresse de ses parents rue Villiot.

[15] Parfois écrit Rosemberg.

[16] Enterrés au cimetière de Bagneux, ils ne reposent pas dans le même caveau : Simon fut inhumé en bordure de la 16ème division, tandis que Sophie, morte bien plus tard en juillet 1960, le fut dans la 31ème. Le registre d’inhumation indique qu’elle venait de Boissise-la-Bertrand (77).

[17] Les actes de naissance postérieurs à 1924 ne sont pas mis en ligne : c’est dommage dans la mesure où cela nous aurait indiqué l’adresse où vivaient Joseph et Adèle.

[18] Décret 13066-39.

[19] Dans la famille, elle était connue sous le prénom de Paulette. Dans les actes officiels et les recensements, elle est plutôt indiquée sous le prénom de Peila.

[20] Cette information provient de l’aryanisation de cette entreprise à partir de 1942, comme nous le verrons plus loin.

[21] AJ 38/1724 – dossier 35 123

[22] Son acte de mariage le fait naître le 10 novembre 1902 à Irena (en réalité Dęblin, en Pologne), mais tous les autres documents en notre possession indiquent 1905.

[23] Banlieue de Varsovie.

[24] Actuelle villa Gaudelet.

[25] Sur une fiche de Pithiviers où il fut interné, ses parents sont appelés « Hazofa et Maria Cayla ».

[26] L’endroit précis est difficile à identifier : lors de sa naturalisation, elle est dite née à Demblin (sans doute Dęblin), mais l’acte de naissance de son fils à Paris la fait naître à Karcet (non localisé en Pologne).

[27] Nous avons recherché en vain un hypothétique mariage entre 1912 et 1923 dans tous les arrondissements de Paris.

[28] Elle est dite née en 1872 en Pologne, information que nous n’avions pas.

[29] Ciné-Façades: Pathé-Journal (Paris 10ème)

[30] Cette date est connue grâce aux relevés des actes de décès de Villejuif de 2002.

[31] Il est inscrit en tant que tel au Registre du Commerce en 1938.

[32] Dans les recensements, elle apparaît invariablement sous le prénom de Marie. Pour la famille, elle est connue sous le surnom de « Mimi ».

[33] Elle en divorce en 1939. Ce dernier mourut à Dresde en 1945, sans doute déporté.

[34] C’est sous le prénom Isaac qu’il apparaît dans tous les recensements de 1926 à 1936, vivant chez ses parents.

[35] Ces informations sont indiquées dans le dossier d’aryanisation de la boutique qu’il gère à Lyon avec sa sœur Peila Krotenberg – Mémorial de la Shoah – AJ 38/3 497 dossier 1362.

[36] A moins qu’il ne se soit déjà réfugié ailleurs : le dossier d’aryanisation précise que « Krotenberg est parti depuis le début de la guerre ».

[37] JORP n°189 du 17 août 1994, p.12 044.

[38] Etaient-ils également à Lyon où se cachait-il autre part ? Nous ne possédons pas d’informations plus précises.

[39] Mémorial de la Shoah – AJ 33/3 497 dossier 1362.

[40] On appréciera la formule !

[41] FOGG Shanon L., Stealing home : Looting, Restitution, and Reconstructing Jewish lives in France, 1942-1947, ed. Oxford, 2017.

[42] Le 26 mai 1943, il fit partie du transfert d’un groupe d’environ quatre-vingt-dix Juifs au camp de Drancy.

[43] Propos consignés dans ses recherches par Muriel Lendower. La chronologie de ces événements – et les détails manquants – rendent la situation peu claire.

[44] Rapport du commissariat de police à la suite d’une demande de renseignements émanant d la direction départementale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à Paris daté de 1952.

[45] Un immeuble moderne s’y trouve désormais.

[46] Nous verrons que cette affirmation est importante par la suite lorsque Rose voulu faire valoir ses états de service dans la Résistance. Ils furent arrêtés pour des raisons raciales, et Rose chercha peut-être à indiquer sa judéité pour dissimuler son activité résistante.

[47] On l’appelle parfois le convoi 78.

[48] Peu probable : nous n’en avons trouvé aucun sur l’ensemble des recherches menées.

[49] Joseph et Maurice n’étaient pas si vieux : étaient-ils particulièrement affaiblis ou malades pour ne pas avoir été choisis pour les travaux forcés, où furent-ils plus simplement victimes des sélections arbitraires – parfois sans logique – ; le camp devant « faire de la place » pour de prochains arrivants ?

[50] A Montluc, les résistants étaient mis en cellules alors que les juifs étaient internés dans la « baraque à juifs ».

[51] Nous ne savons pas non plus s’il fut interné à Flossenbürg.

[52] FOGG Shanon L., Stealing home : Looting, Restitution, and Reconstructing Jewish lives in France, 1942-1947, ed. Oxford, 2017.

[53] L’ensemble de la procédure était fondé sur l’article R.286 du Code des Pensions Militaires d’invalidité et des Victimes de Guerre, stipulant que le statut de « déporté résistant » ne pouvait être octroyé qu’à la condition expresse que la cause déterminante de la déportation soit un des actes qualifiés de résistance à l’ennemi.

[54] Abréviation de Jane Lendower. On trouve également parfois mention de la maison « Jane Owerland ».

English

English Polski

Polski