Maurice (Isaac) EISNER (1894-1944)

1. Présentation de l’atelier mémoire : Comprendre, décrire et retracer l’itinéraire de victimes de la déportation (Clément et Jules)

Nous sommes des élèves de troisième, scolarisés au sein du Collège Gilbert-Dru à Lyon 3e. Dès la rentrée 2024-2025, le projet de l’atelier mémoire de notre professeure d’histoire Mme Foselle nous a été présenté. Il a retenu toute notre attention et nous nous sommes portés volontaires pour y participer. Cette activité de recherche a été intégrée en plus de nos cours habituels, les jeudis sur le temps du déjeuner.

Cet atelier mémoire est réalisé, en partenariat avec Convoi 77 et le Mémorial National de la prison Montluc. Accompagnés de notre enseignante et d’une médiatrice du Mémorial, nous nous sommes donnés pour objectif de rédiger la biographie, à partir de sources non exploitées, d’un couple de déportés du Convoi 77 : Maurice et Faïga Eisner.

Cet atelier vise aussi à valoriser un projet de mémoire et de préservation lié à l’histoire de la prison de Montluc : construite en 1921 comme prison militaire, elle est utilisée par l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale où de nombreux résistants et Juifs sont enfermés en attendant d’être déportés ou exécutés. Devenu un Mémorial en 2010, ce lieu se situe à proximité de notre collège.

Pour mener à bien cette activité et enrichir nos connaissances, plusieurs étapes ont été mises en place.

Tout d’abord, nous avons eu des cours spécifiques sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur Lyon durant cette période. Nous avons étudié le sort qu’ont subi les populations juives entre 1941 et 1945. Nous avons également rencontré Mme Muriel Nemoz, membre active de l’association Convoi 77, qui nous a raconté l’histoire de son oncle, déporté par ce convoi.

Cette première étape nous a aidés à étudier et à comprendre les archives mises à notre disposition (Mémorial de la Shoah, Yad Vashem, Service Historique de la Défense – Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains de Caen, Archives départementales du Rhône).

Pour la deuxième étape, afin de se répartir le travail de recherche, nous avons constitué plusieurs groupes. Nous avons analysé les archives à partir d’un questionnaire qu’il fallait compléter afin d’établir le parcours de Faïga et de Maurice Eisner.

Dans un troisième temps, nous avons classé les documents par ordre chronologique et nous avons compris la nécessité de confronter entre elles les sources d’information. Le questionnaire support qui nous a été remis en amont nous a permis de réaliser cet exercice avec méthodologie et de comprendre les spécificités du travail d’historien.

Grâce au travail mis en commun en fin de chaque cours avec notre professeure, nous avons pu commencer la rédaction de cette biographie.

À cet effet, nous avons constitué des binômes, et en lien avec le plan de notre biographie, des parties nous ont été attribuées pour la rédaction de chaque rubrique. Certains étaient en charge de l’écriture et de la présentation générale, quand d’autres devaient reprendre l’histoire de Faïga et Maurice.

Ce travail terminé, après relecture et synthèse de notre professeure, nous avons pu faire collégialement la mise en page et la relecture.

Ce projet a d’autant plus de sens à nos yeux, que Maurice et Faïga ont été internés dans la prison Montluc, aujourd’hui Mémorial, situé juste à côté de notre collège. Chaque année, les élèves de 3e du collège Gilbert-Dru se rendent dans ce haut-lieu de la mémoire nationale, pour participer aux cérémonies du 27 janvier 1945, jour de la libération du camp d’Auschwitz, et qui commémore les génocides et entend œuvrer à la prévention des crimes contre l’humanité.

2. Naissance – Famille : Maurice Eisner (Gabriel et Nathan)

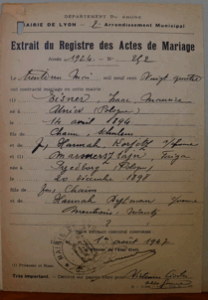

Maurice Isaac Eisner est né le 14 avril 1894 à Uniev (Uniejów), petite ville près de Lodz, en Pologne. Ses parents sont Chaïm Schulem et Hannah, née Korjats.

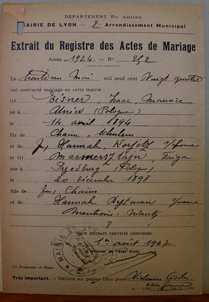

Nous avons trouvé très peu d’informations sur sa vie avant la guerre et nous ne savons pas quand Maurice arrive en France. Nous savons qu’au début des années 1920, Maurice vit à Lyon. Il est marié avec Faïga Marmersztajn depuis le 31 mai 1924 à la mairie du 2e arrondissement de Lyon. Ils étaient alors âgés de 30 ans pour Maurice et 26 ans pour Faïga. Ils ont eu trois enfants, deux filles, dont Rosa Vogel, et un garçon.

Maurice a d’abord été mécanicien, électricien et même plombier, puis concierge à la grande synagogue de Lyon, située au 13 quai Tilsitt, où il habitait avec sa famille. Nous ne savons pas à partir de quelle date il occupe cet emploi.

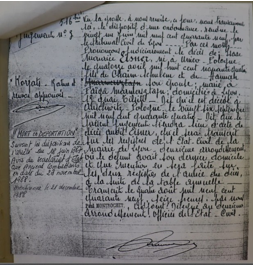

Extrait du registre des actes de mariage. Maurice et Faïga Eisner, 1924 © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 447 185.

Fiche analytique au nom de Maurice Eisner © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 253 307.

3. Gardien de la Grande Synagogue de Lyon (Raphaël et Mathis)

La grande synagogue de Lyon est située au 13 quai Tilsitt dans le 2e arrondissement de Lyon, au bord de la Saône. Elle a été construite de 1863 à 1864 et elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1984.

Les rôles de Maurice et de Faïga, en tant que concierges, consistent à nettoyer le bâtiment, à s’occuper du respect des horaires d’ouverture et de fermeture, à assurer le bon fonctionnement des équipements, et à gérer les différents évènements au sein de la communauté. La synagogue et ses dépendances, à cette époque, abritent des Juifs qui n’ont plus de domicile. Elle sert d’asile de nuit.

En 1941, la synagogue devient le siège local de l’Union Générale des Israélites de France (UGIF1) avant que cette dernière soit transférée montée des Carmélites.

Après l’invasion de la zone sud par les troupes allemandes du 11 novembre 1942, les Juifs de Lyon sont de plus en plus ciblés par les mesures anti-juives de l’occupant allemand et par le régime collaborationniste du maréchal Pétain. Les rafles et arrestations se multiplient. Le 9 février 1943, 86 Juifs, dont de nombreux étrangers, sont arrêtées à Lyon dans les locaux de l’UGIF, rue Sainte-Catherine, par la Gestapo sur l’ordre de Klaus Barbie. 80 d’entre eux furent ensuite déportés, dont Simon Badinter, le père de Robert Badinter. La grande synagogue de Lyon n’est pas épargnée. L’adjoint au Grand-Rabbin de Lyon, Bernard Schonberg, est arrêté le 26 mai 1943 à Ambérieu dans l’Ain, puis il est déporté à Auschwitz par le convoi 62.

Quelques mois plus tard, le vendredi 10 décembre 1943, soir de shabbat, un attentat est perpétré contre la synagogue. Après le début de l’office dans la synagogue, les fidèles entonnent le chant Lekha dodi et se tournent vers la porte centrale comme le veut la tradition du shabbat. À ce moment-là, deux grenades sont lancées dans la synagogue par des individus qui réussissent à s’enfuir en voiture. Les agresseurs n’ont pas pu être identifiés, mais l’attentat a été attribué plus tard à la milice, avec Paul Touvier à sa tête2.

Avant de pénétrer dans l’édifice religieux, deux hommes étaient entrés dans la loge des concierges, dans laquelle se trouvaient la femme de Maurice, Faïga et deux de leurs enfants, Rosa et son frère. Les miliciens les plaquent contre le mur et arrachent les fils du téléphone.

Huit personnes sont blessées dans l’attaque à la grenade, dont Maurice Eisner. Faïga s’est rendue le lendemain au commissariat pour y faire sa déposition, racontera plus tard sa fille Rosa. Lors du shabbat suivant, le vendredi 17 décembre, la rabbin Kaplan a évoqué l’assaut commis contre la synagogue3. Il y évoque la présence d’agresseurs dans la loge des concierges.

Le 13 juin 1944, la Milice française, menée par Paul Touvier, pénètre à nouveau dans l’enceinte de la synagogue, qui comporte un bâtiment d’habitation, et arrête toutes les personnes présentes : Benjamin Dreyfus, le premier ministre officiant à la synagogue, M. Heymann, Perla Zandt, la femme de ménage du lieu de culte, Émile Cahen, responsable du bureau de l’Aide Sociale Israélite de Lyon, ainsi que Faïga et Maurice Eisner4.

Peu après l’arrestation, la synagogue est dévalisée, saccagée et devient un lieu de jeu et de beuverie des miliciens, puis elle est abandonnée. En septembre, après la libération de Lyon, elle retrouve sa fonction religieuse et communautaire.

Dans son témoignage du 12 avril 1945, Eugène Weill, président de la communauté juive de Lyon, mentionne l’état de la synagogue, lorsqu’il s’y rendit le 2 septembre 1944, la veille de la libération de Lyon :

« La synagogue se trouve dans un état abominable, la salle du temple a servi de local de beuverie aux miliciens, les plaques commémoratives des soldats tués pendant la première guerre, ont servi de cibles, les rouleaux de la Torah également, il y a encore des douilles sur le sol, lustres, chaises et bancs ont été saccagés, les livres de prières éparpillé », écrit-il.

Témoignage du 12/04/1945, d’Eugène Weill, président de la communauté juive de Lyon, au sujet du sac de la grande synagogue de Lyon © Mémorial de la Shoah CCXVIII-96.

https://ressources.memorialdelashoah.org

4. Le parcours de déporté de Maurice Eisner (Mathias)

Maurice Eisner, né en 1894, avait tout juste 50 ans au moment des faits. Il a été arrêté à son domicile, situé au 13 quai Tilsitt à Lyon, à la grande synagogue, le 13 juin 1944, par la Milice. Sa femme, Faïga, et plusieurs autres personnes sont emmenées par la Milice.

Malheureusement, les documents dont nous disposons ne nous apportent aucune information supplémentaire ni sur le déroulement de l’arrestation, ni sur les raisons exactes, à l’exception du contexte de la guerre, où le régime nazi et les collaborateurs de la Milice comme Paul Touvier cherchent à arrêter un maximum de Juifs.

Les seuls éléments dont nous disposons sont issus du témoignage de la fille des Eisner, Mme Rosa Eisner, épouse d’Abraham Vogel depuis juin 1948, qui avait 14 ans lors des faits. L’adolescente, absente au moment de l’arrestation, s’est réfugiée chez sa sœur aînée quand elle a appris ce qui était arrivé à ses parents, Madame Omar Issé, dans le quartier de Perrache. Après l’arrestation de ses parents, elle apprit qu’ils avaient été conduits dans les locaux de la Milice, place Bellecour, mais elle ne les revit jamais.

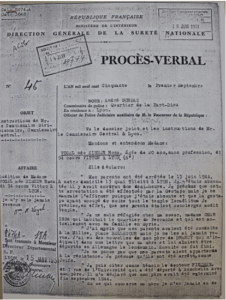

Procès-verbal, audition de Mme Rosa Vogel, fille de Maurice et Faïga Eisner, 1950 © SHD de Caen DAVCC, Maurice Eisner, Dossier n°21 P 447185.

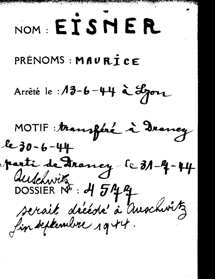

Fiche de renseignements au nom de Maurice Eisner © Archives départementales et métropolitaines du Rhône 3335 W 13 et 3335 W 22.

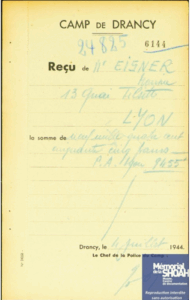

Fiche de fouille du camp de Drancy au nom de Maurice Eisner, 1944 © Mémorial de la Shoah.

https://ressources.memorialdelashoah.org

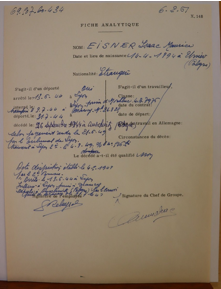

D’après le témoignage du Dr Isaac Fischer (biographie disponible sur le site de Convoi 77), nous savons que Maurice Eisner a été aperçu le 23 juin 1944 à la prison Montluc. Avec sa femme, ils y ont été internés après leur arrestation. Construite en 1921, c’est une prison militaire. Utilisée sous le régime de Vichy, elle est réquisitionnée par l’armée allemande le 17 février 1943 jusqu’au 24 août 1944. Durant cette période, la prison est utilisée par la Gestapo et les collaborateurs français. Environ 10.000 personnes y sont internées parce qu’elles sont résistantes ou juives. La prison a 127 cellules dont 122 de 4m², mais elle est vite surpeuplée. D’autres bâtiments de la prison vont alors servir de cellules collectives ainsi que les cellules de 4m². Lorsque Faïga et Maurice Eisner arrivent dans la prison de Montluc, comme les hommes et les femmes sont détenus dans des lieux différents, ils sont séparés et enfermés dans des cellules collectives. Fin juin 1944, Faiga et Maurice sont appelés « avec bagages », une formule employée par les soldats allemands pour indiquer un départ de la prison. Ils sont ensuite transférés ensemble par train le 30 juin, selon le Dr Fischer, au camp de Drancy, tout près de Paris (Île-de-France). À son arrivée, Maurice dépose la somme de 9.455 francs à la « fouille » du camp. Il reçoit le matricule 24 825.

Rosa Eisner indique dans une déposition du 1er septembre 19505 qu’elle a reçu une lettre de son père indiquant qu’ils partaient le lendemain de Drancy pour l’Allemagne. Ils sont restés presque un mois dans le camp de transit avant d’être déportés le 31 juillet 1944, par le convoi 77, vers le camp d’extermination et de travail forcé d’Auschwitz-Birkenau.

1306 personnes de tout âge (le plus jeune a 15 jours) se trouvaient entassés dans des wagons à bestiaux, et ont fait le parcours dans des conditions abominables, tenaillées par la soif, la faim, le manque d’air et écrasées par la chaleur et la surpopulation dans les wagons où ils étaient 60 personnes enfermées sans hygiène.

D’après le Dr Isaac Fischer, à l’arrivée du train à Auschwitz, dans la nuit du 3 août, Maurice Eisner, bien qu’ayant été blessé lors de l’attaque de la synagogue, est sélectionné pour le travail forcé, mais fin septembre 1944, à l’âge de 50 ans, il est ensuite sélectionné pour être assassiné dans une chambre à gaz.

5. La reconnaissance de décès

Lorsque la guerre est terminée, Rosa Eisner-Vogel, une des deux filles du couple, cherche ses parents parmi les personnes qui reviennent des camps. Ne les voyant pas rentrer au bout de quelques mois, elle va alors entreprendre des démarches pour prouver que ses parents sont décédés en déportation.

Elle envoie des demandes au Mouvement national contre le racisme de la région lyonnaise, qui les relaye. Le document date du 13 mars 19466. Les informations données sont celles qu’elle connaît ou a réussi à récupérer :

- Arrêtés le 13 juin 1944

- Internés à Montluc

- Transférés à Drancy

- Déportés le 31/07/44 pour Auschwitz comme Israélites.

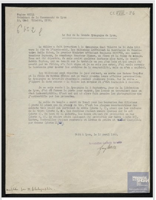

Elle envoie aussi une demande au ministère des Anciens Combattants, en vue d’obtenir la régularisation de l’état civil d’une « personne non rentrée ». Rosa fait cette demande le 25 mars 19487.

Le 4 mai 1948, le ministère des Anciens Combattants décide d’acter la disparition de Maurice Eisner. Ce document permet à sa fille d’obtenir ensuite un jugement déclaratif d’absence qui peut se transformer en jugement déclaratif de décès au bout de 5 ans si le disparu n’est toujours pas revenu (en partant du jour exact de sa disparition) ou un jugement déclaratif de décès (si le disparu est de nationalité française).

Le 11 mai 1949, le procureur traite le dossier de Maurice Eisner et annonce n’avoir aucune information nouvelle hormis son passage à Lyon puis à Drancy et enfin son arrivée à Auschwitz. Ainsi, par jugement déclaratif du 21 juin 1949, l’acte de décès de Maurice Eisner est donc noté au 26 septembre 1944 à Auschwitz Birkenau et transcrit à la mairie de Lyon le 4 août 1949.

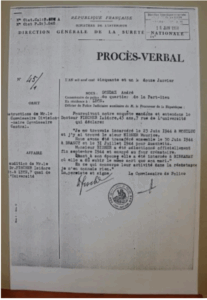

Procès-verbal du Dr Isaac Fischer au sujet de l’internement et de la déportation de Maurice Eisner, 1951 © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 447185.

Acte de décès de Maurice Eisner © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 447 185.

6. La mention de « Mort pour la France » : les raisons d’un refus (Ales et Djibril)

Afin d’obtenir la mention « Mort pour la France » pour ses parents, Rosa dépose un dossier d’inscription sur l’état civil en 1961 auprès du ministère des Anciens Combattants.

La mention « Mort pour la France » est une distinction honorifique qui rend hommage aux personnes décédées pour leur engagement au service de la nation, généralement lors d’un conflit ou dans des circonstances spécifiques. Elle est attribuée par l’État français selon certaines conditions précises.

Pour l’obtenir, il est nécessaire de déposer une demande auprès du ministère des Armées. Il faut être français ou né en France. Les critères incluent également que la personne soit décédée dans une situation de service pour la France (soldat ou résistant), comme pendant une guerre ou à cause d’actes liés à un conflit militaire. Il faut alors prouver que l’on a bien été reconnu comme résistant, avec le statut de Déporté Résistant (DR), par exemple. Cette démarche peut nécessiter des preuves documentées et des justifications détaillées.

Rosa demande cette mention, car elle permet d’obtenir plusieurs avantages tel que des subventions ou des pensions. Cela permet aussi d’obtenir une reconnaissance symbolique, qui peut être très importante pour les proches des victimes. Rosa a cependant essuyé un refus de la part des autorités françaises, car ses parents étaient de nationalité étrangère et n’ont pas été arrêtés pour des faits de résistance.

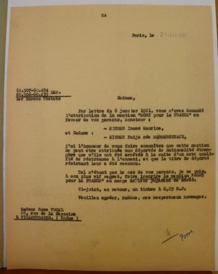

Refus de l’attribution de la mention « Mort pour la France » à Maurice Eisner, 21 février 1961 © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 447 184.

7. La reconnaissance de mort en déportation (Thomas)

La demande tendant à faire porter sur un acte de décès la mention « Mort en déportation » et, le cas échéant, à faire rectifier cet acte, est déposée auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle est accompagnée d’une copie de l’acte de décès. Un silence gardé pendant deux mois par l’administration après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.

Différence entre mention « Mort pour la France » et « Mort en déportation »

La grande différence entre ces deux mentions est qu’obtenir une mention « Mort pour la France » donne droit aux familles d’enterrer leur proche ayant obtenu cette mention dans un cimetière militaire national, où le défunt à une sépulture perpétuelle. Il y a une reconnaissance honorifique, et l’État s’engage à entretenir la tombe. Évidemment, dans le cas des Eisner, morts sans sépulture dans les chambres à gaz d’Auschwitz, là n’est pas la question.

Après le refus de la mention « mort pour la France », Rosa entreprit aussi des démarches pour faire reconnaître la mention « Mort en déportation » pour ses parents. Le 15 mai 1985, le président de la République française François Mitterrand, avait promulgué la loi 85-528 qui « dispose que pour toute personne déportée et décédée durant la Seconde Guerre mondiale, la mention « mort en déportation » soit portée sur l’acte de décès ».

Ainsi, le dossier est envoyé au secrétariat d’État aux Anciens Combattants, accompagnée d’un bordereau demandant l’attribution de la mention « Mort en déportation » Après un long processus administratif, la décision d’attribuer cette mention est prise. Un extrait du Journal Officiel du 12 août 1987 atteste de cette inscription8. Le 29 novembre 1988, l’inscription de cette mention est ajoutée à l’état civil en marge de l’acte de décès d’Isaac Maurice Eisner.

Enfin, en parallèle, le 29 décembre 1974, Rosa Vogel se rend à l’institut Yad Vashem à Jérusalem, en Israël, lieu en mémoire des Juifs victimes de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. Elle y remplit une feuille de témoignage au nom de ses parents.

Cet acte témoigne la reconnaissance de Maurice Eisner comme victime du génocide et lui redonne une identité.

Le nom de Maurice Eisner figure sur le mur des noms au cimetière israélite de Gerland à Lyon.

Rosa Vogel a aussi été active dans les années 1970-1990 pour faire condamner les responsables de l’attaque de la synagogue de Lyon et ceux de la déportation des Juifs de Lyon. Ayant reconnu Paul Touvier sur une photographie, elle se joint en novembre 1973 à une plainte collective contre celui qui fut le chef régional du deuxième service de la Milice à Lyon. Elle a témoigné le 13 décembre 1979 au procès. Le procès ira en appel, puis en cassation. Le témoignage de Rosa n’est pas jugé valable, car elle n’avait que 14 ans au moment des faits et a fait quelques confusions de noms. Paul Touvier sera cependant rejugé pour l’assassinat de sept otages juifs à Rillieux-la-Pape. Après quarante-cinq ans de cavale, alors qu’il avait été deux fois condamné à mort par contumace (1946 et 1947), le milicien était réapparu en 1967, avant de se cacher à nouveau. Il est le premier Français condamné pour crime contre l’humanité. Il est mort à la prison de Fresnes le 17 juillet 1996.

Rosa s’est également constituée partie civile en 1987 au procès contre Klaus Barbie.

English

English Polski

Polski