Biographie de Ruth MENTZEL

fille de Charlotte Mentzel, née Rothschild.

Travail réalisé par la classe de 9e de Schillerschule à Francfort sur le Main en 2015-16, équivalant à la 3e en France.

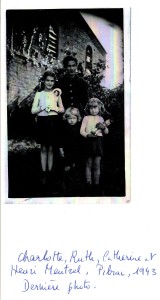

La reproduction ci-contre d’une esquisse d’elle lisant, réalisée par son père et les deux photos ci-dessous proviennent d’archives familiales transmises par la sœur de Ruth, Catherine, que nous remercions.

———————————————————————————————————————————————————-

À la suite de ce travail réalisé par des élèves allemands, nous reproduisons ici, avec son aimable autorisation le texte suivant :

Biographie de Charlotte et de Ruth Mentzel

Pour association convoi 77, composée par sa fille Catherine à partir des mémoires, Points de fuite, écrites par Albert Flocon, son père et publiées par Ides et Calendes en 1994.

Charlotte, Lo était la deuxième des quatre filles de Henry et Bertha Rothschild. Née le 10 novembre 1909 à Francfort.

———————————————————————————————————————————————————-

Ruth naît le 10 février 1932, à Francfort-sur-le-Main ou Berlin (Allemagne). Elle porte en second prénom Carla, sans doute en référence à celui de sa maman, Charlotte Joséphine Rothschild, dite « Lotte »[1]. Lotte a fait la connaissance d’un jeune Berlinois, Albert Mentzel, à la Bauhaus de Dessau où tous deux étudient les arts graphiques. Ils se marient peu de temps après leur rencontre et s’installent, à partir du 3 mars 1933, dans une cité de Francfort (Heimatsiedlung), Unter den Platanen 15, au rez-de-chaussée à gauche. Le bâtiment n’ayant pas été détruit pendant la guerre, il est toujours à cette adresse.

Après la prise du pouvoir du parti national socialiste, la situation de la famille Mentzel devient critique. Dès 1935, les mariages mixtes sont interdits par les nouvelles lois raciales. Celui de Charlotte et Albert relève de ce statut : Albert est d’ascendance allemande, Charlotte, juive. Mais, à l’instar des unions qui avaient été célébrées avant cette date, leur mariage n’est pas rompu. Cependant, comme les autres couples dans leur situation, ils sont notamment déchus de leurs diplômes, exclus et dépouillés de leur dignité.

En 1933, compte-tenu des événements et des changements politiques en Allemagne, la famille s’enfuit à Paris. Ruth n’a pas deux ans. Bien qu’Albert trouve à travailler comme dessinateur publicitaire, de proches parents subviennent aux besoins de la famille en exil. Deux autres enfants voient le jour au foyer du jeune couple : Catherine-Anne, le 5 janvier 1937, et Henry, le 31 mai 1939.

Au début de la guerre, Albert, qui était toujours citoyen allemand, est interné au camp de Chambaran, puis il rejoint l’armée française en s’engageant dans la Légion étrangère. Il est démobilisé en 1941 à Pibrac (en Haute-Garonne aujourd’hui). Sa famille, fuyant l’avancée allemande, le rejoint à Toulouse. Leur dernière résidence est à Sainte-Hélène, en Gironde.

Le 2 décembre 1941, leur déchéance de nationalité est prononcée. Charlotte travaille dans les usines d’aviation. Albert s’implique activement dans la Résistance. À l’été 1944, le niveau de danger augmentant pour les Juifs, ils confient leurs deux plus jeunes enfants, Catherine-Anne et Henry, à l’orphelinat de Loure-Barousse, où ils resteront jusqu’en 1946[2]. Ruth, qui a douze ans, reste avec eux.

Le 20 juin 1944, sur dénonciation, Charlotte et Ruth sont arrêtées par la sûreté allemande des armées (Geheime Feldpolizei). Elles sont placées en détention à Toulouse, puis envoyées au camp de Drancy, le 25 juin où le numéro 21481 leur est attribué à toutes deux. Le 31 juillet, Charlotte et Ruth sont déportées au camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz, où leur trace se perd. La date officielle de leur mort est le 2 août 1944[3].

Après la seconde guerre mondiale, à partir de 1954, Albert poursuit sa carrière artistique sous le nom de Flocon (celui de sa grand-mère maternelle, d’origine française) et enseigne le dessin à l’École Estienne à Paris. Il écrit plusieurs livres, se remarie et est père à nouveau. Il devient titulaire de chaire de perspective à l’École des beaux-arts de Paris, en 1964. Il meurt en 1994, à Paris[4]. Catherine-Anne et Henry ont survécu à la guerre, mais ne sont rentrés qu’en 1946.

Dans le vieux cimetière juif de Francfort sur le Main, à côté du musée juif, un mur a été érigé en souvenir des victimes de la Shoah originaires de la ville. Une petite pierre avec les noms de Charlotte et Ruth nous rappelle leur destinée.

[1] Voir sa biographie.

[2] Maison de l’enfance, ouverte par le Secours national, cf article Wikipedia.

[3] Bien que Legifrance donne cette date, des témoignages disent que le convoi 77 est arrivé à Auschwitz dans la soirée du 3 août.

[4] Ses archives de graveur-buriniste ont été confiées à l’IMEC. Voir le texte de Yves Chevrefils Desbiolles « La douceur du graveur Albert Mentzel-Flocon », in Les Carnets de l’Imec, n° 4, automne 2015.

———————————————————————————————————————————————————

Biographie de Charlotte et de Ruth Mentzel

Pour association convoi 77, écrite par sa fille Catherine à partir des mémoires, Points de fuite, écrites par Albert Flocon, son père et publiées par Ides et Calendes en 1994.

Biographie de Charlotte et de Ruth Mentzel

Pour association convoi 77, écrite par sa fille Catherine à partir des mémoires, Points de fuite, écrites par Albert Flocon, son père et publiées par Ides et Calendes en 1994.

Charlotte, Lo était la deuxième des quatre filles de Henry et Bertha Rothschild. Née le 10 novembre 1909 à Francfort.

Albert Flocon écrit :

À une rentrée de Pâques ou d’automne 1929, j’étais assis à la cantine du Bauhaus avec Naf Rubinstein et Hartmann, lorsque Feist arrive en compagnie d’une belle fille. Elle n’avait pas l’air d’une poupée de mode. Avec son visage pâle, un peu maigre, des yeux bleus fendus à la mongole, un nez vigoureux, la lippe gourmande, et les cheveux coupés à la Foujita, elle portait un bleu de mécanicien très seyant, une minuscule faucille et un marteau accrochés sur la poitrine. Feist me dit : « Voici Lo ». Elle entre dans le cercle et me plaît assez ; mais, j’avais l’impression que Feist avait des vues sur elle, cependant, rien ne transparaissait clairement. Cette Lo, pendant quelques jours, apparut régulièrement dans notre cercle ; elle fumait beaucoup et avait les doigts jaunis. Nous jargonnions des affaires politiques, nous avions à peu près les mêmes vues sur les événements, nous discutions les articles de l’Imprekorr ou de la Weltbühne ; je sentais que cette fille était destinée à me plaire beaucoup.

Nous sortîmes un soir ou deux au cinéma. Au retour d’une séance, une dispute a éclaté entre Lo et Feist et je suis resté seul avec elle pour la reconduire. Elle avait une chambre au Ziebig, un faubourg de Dessau derrière un grand terrain vague. Là, elle ne se sent pas bien, a une défaillance, s’écroule un peu, je la reçois dans mes bras et la porte à l’autre bout du terrain. Elle reprend ses esprits, le malaise passe et elle m’invite à monter chez elle. Se produit alors ce qui devait se produire, et il s’avéra qu’elle n’avait pas – malgré ses discours affranchis –, connu d’homme avant moi.

Avec Lo s’est nouée une relation très forte, qui va durer jusqu’en 1944, jusqu’à sa déportation et sa mort.

Elle faisait partie de l’atelier des métaux, travaux qu’elle avait déjà pratiqués pendant un an à l’école des Arts Décoratifs de Francfort qui, à beaucoup d’égards, par sa conception de l’objet et de l’expression artistiques, avait des similitudes avec le Bauhaus. Comme dans tous les domaines de l’activité avant-gardiste, le Bauhaus a su dépasser en réputation les autres institutions qui œuvraient dans la même direction que lui, parce qu’il a toujours eu le sens de la publicité adéquate […]. Cette force publicitaire tenait à la conviction intime qu’avait le moindre membre de notre communauté d’appartenir à un groupe d’une exceptionnelle valeur et d’une extrême vitalité. Bien que l’on discutât ferme sur les orientations de l’école, il ne serait venu à l’idée de personne de vouloir diminuer son prestige.

Le couple Mentzel-Lo, au bout de peu de temps, devint régulier, socialement admis, faisant partie du paysage. Lo a participé au Bühnenkollectiv lorsque Schlemmer nous eut quittés après les discussions sur l’emploi de la parole qu’il refusait. Je comprends aujourd’hui son obstination, dans la mesure où il était fortement engagé dans l’élaboration d’éléments scéniques, visibles, palpables, rythmiques et colorés dans lesquels le discours était, en effet, de peu d’importance.

Lo participa aux deux représentations du collectif théâtral en 1930, avant qu’il soit supprimé du programme de l’école. Quelques semaines auparavant, les parents de Lo, ahuris, reçoivent une lettre de Hannes Meyer, le directeur du Bauhaus, leur disant que leur fille mène une vie de bâton de chaise, qu’elle a mauvaise mine et qu’il craint un début de tuberculose. De la part de notre directeur, cette démarche n’était pas pour m’étonner, il était toujours un peu paternel, exagérait facilement, et se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Les parents Rothschild convoquent leur fille à Francfort, et voilà Lo disparue de mon horizon. Elle subit tous les examens qu’on pratiquait à l’époque, et il s’avère qu’elle se porte comme un charme, qu’elle est seulement un peu maigre parce qu’elle fume trop et ne dort pas assez. Rien de dramatique. Mais elle resta chez ses parents.

……………………………………………………………………………………

En 1930 ou 1931, la vie à Berlin était difficile, l’Allemagne comptait quatre millions de chômeurs ; pour un jeune homme sans qualification particulière, chercher du travail et en trouver était une entreprise presque désespérée. Aussi, j’ai plutôt cherché des emplois occasionnels ; comme j’avais tout de même appris à dessiner, que je savais manier un pinceau et dessiner des lettres, j’ai tenté de me lancer dans la publicité. Mon ami Max Gebhart avait trouvé à s’embaucher au Studio Dorland, société américaine de publicité d’une certaine qualité, dont la filiale berlinoise était dirigée par Herbert Bayer qui avait quitté le Bauhaus en même temps que Gropius et Breuer.

Max et moi avons alors fait le projet de louer deux pièces dans l’ouest de la ville, près du Kurfürstendam, où nous voulions installer un studio de publicité sous notre propre responsabilité. Je me mis donc en quête d’un tel logement, mais, il se révéla vite que ma seule bonne mine ne suffisait pas au logeur. J’ai fait part de ces difficultés à Lo, avec qui j’étais toujours en relations épistolaires ; elle a parlé du problème à son père qui a d’autant plus gentiment proposé de me servir de garant, qu’il ne me connaissait que par les récits de sa fille. Lo parlait avec beaucoup d’affection de sa famille où elle avait vécu une enfance protégée et heureuse, malgré les milles misères qu’elle leur faisait en militant et en ne partageant pas les croyances familiales.

Henry Rothschild vint bientôt à Berlin où se trouvait une succursale de sa maison et je le rencontrai à cette occasion. Il me donna une garantie écrite sur papier à en-tête d’une grosse affaire honorablement connue. J’emménageai donc, sans difficulté majeure, dans les deux pièces de la Wittenberg Strasse, rue perpendiculaire au Kurfürstendam, le centre des affaires.

J’avais rencontré Lou, la sœur de Lo, une année auparavant. Dans la famille Rothschild, les noms étaient toujours très raccourcis. Neumann, le mari de Lou, était un des principaux avocats de l’Algemeine deustche Gewerkschaftsbund, A.D.G.B., la grande centrale syndicale allemande, bien plus importante que ne l’a jamais été la C.G.T. en France. Neumann, spécialiste du droit du travail, était employé par cette organisation qui possédait non seulement un patrimoine immobilier, mais des logements sociaux, ses caisses d’assurances, ses maisons d’édition, et se trouvait en rapports étroits avec le mouvement coopératif ; l’A.D.G.B. était une solide puissance politique dotée d’une bureaucratie bien établie qu’on appelait les bonzes.

Neumann était un des protagonistes de la législation du travail, notamment des Tarifverträgen, des conventions collectives de rémunération, règle imposée au patron et à l’ouvrier, qui établissait des contrats à durée précise ; leur dénonciation était réglementée et le droit de grève, en échange, était limitée. Le K.D.P. ne reconnaissait pas cette manière de régler la lutte des classes ; le parti pensait que la lutte directe primait toute espèce de convention, et que l’accord ne se respecte qu’aussi longtemps qu’il est avantageux.

Neumann était membre de l’A.D.G.B., mais aussi du S.P.D., ce parti des socio-traîtres comme nous disions déjà à cette époque ; six mois plus tard, peut-être, la notion de socio-fasciste prit le premier rang, avant celle de fasciste, dans la hiérarchie des ennemis du K.P.D. Cet ennemi-là c’était le frère, celui qui se trouvait à côté, et on lui tapait dessus plus facilement que sur le nazi qui se trouvait loin et encore peu visible dans le paysage politique. Neumann était un homme fait et compétent ; il savait que j’étais communiste et que Lo partageait mes vues ; Lou, sa femme, était plus à gauche que lui sans être de notre bord. Nous avions de vives discussions lors des soirées que nous passions chez eux, dans leur bel appartement de Charlottenburg. Comme il devait penser que j’étais bouché à l’émeri, ses arguments étant totalement inopérants sur moi, au bout de quelque temps, il prit l’habitude, une fois le repas terminé, de lire des romans policiers dans le Herrenzimmer, le fumoir, où nous nous retirions, pendant que la discussion continuait entre Lou, Lo, moi-même et d’autres jeunes gens qui pouvaient être invités.

Ma vie berlinoise continuait. Entre-temps, le projet de mariage entre Lo et moi avait mûri, et devenait d’autant plus urgent, que Lo était enceinte. Nous avons fait des recherches désespérées parmi nos connaissances pour trouver un médecin qui voulût bien arranger les choses, mais nous dûmes nous rendre à l’évidence qu’en dépit des dires, même à Berlin, cela n’était pas facile, ou simplement étions-nous maladroits. Nous avons donc pensé qu’il valait mieux légaliser notre cohabitation difficile : les voisins nous toléraient mal, le facteur portait le courrier à quatre noms différents, puisque Gebhart avait aussi fait venir son amie de Bochum en Westphalie. Lo pensait que si nous étions mariés, ses parents seraient plus enclins à nous aider, notre situation matérielle étant toujours aussi précaire, encore qu’elle touchât régulièrement une pension des siens.

Notre mariage eut donc lieu à la mairie de Berlin-Tempelhof. C’était un jour de canicule ; le déjeuner eut lieu dans l’appartement de Lou. À cette occasion mon frère Günther et ma mère vinrent à Berlin. Ma mère parut enchantée de l’accueil cordial de ma belle-famille, elle avait le sourire et ses remarques naïves passaient très bien, justement en raison de leur naïveté ; elle parut très contente de Lo, encore qu’elle m’eût fait comprendre beaucoup plus tard que j’avais peut-être eu tort d’épouser une Juive, étant donné toutes les difficultés qui en résultèrent. Mon philosémitisme s’est développé dans mon extrême jeunesse; quelle que soit leur destinée, la complexité de leur histoire et les tragédies successives qu’ils ont subies depuis la diaspora, les Juifs sont appelés à être le sel de la terre ; leur intelligence s’est affinée précisément en raison des pressions perpétuellement subies, ce sont des gens qui se tiennent à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux. Je laisse ici parler mes expériences personnelles, elles ont créé en moi des sentiments qui ne souffrent aucun doute, encore que, si je peux comprendre la politique d’Israël, je ne peux l’approuver ; je crois que les Juifs de la diaspora sont mieux lotis, métaphysiquement parlant, que ceux d’Israël.

Avant le déjeuner de mariage que mes beaux-parents avaient fait venir de chez un bon traiteur, nous allâmes l’après-midi faire une visite au zoo, endroit où l’on pouvait trouver un peu de fraîcheur. La sœur cadette de Lo, Hilde, nous accompagnait, et avait fait l’apparition la plus remarquable et la plus remarquée ; elle était une beauté, avait une natte de cheveux blonds qui lui descendait dans le dos et lui donnait une petite allure de Germania, elle portait un joli tailleur blanc et une petite chose blanche sur la tête en l’honneur du mariage. Nous voici tous devant la cage aux lions quand l’un d’entre eux s’approche de la grille, lève la patte et se soulage sur cette pauvre Hilde, arrosée des pieds à la tête. Nous éclatâmes tous de rire devant cette catastrophe avant de la reconduire à la maison. Il se peut que nous ayons inauguré notre nouvel appartement de Tempelhof le soir même, mais je n’en garde aucun souvenir particulier contrairement à la promenade de l’après-midi.

J’avais rencontré à plusieurs reprises, avant mon mariage, le vieux Henry Rothschild, mon futur beau-père. Pour moi, il était vieux, il portait une barbe blanche, était conscient de son personnage, parlait haut et fort d’un ton sans réplique ; mais, quand il s’agissait de choses qui lui tenaient à cœur, il montrait beaucoup de chaleur et une grande force de persuasion.

Il me paraissait naturel qu’un personnage de cette taille parvienne au but qu’il s’était proposé dans tout ce qu’il entreprenait. Les discussions qu’il engageait le plus volontiers tournaient autour de sa position dans le judaïsme qu’il avait découvert vers la cinquantaine, avant que je le connaisse. Il se lançait à ce moment dans l’affaire d’une terre pour Israël où il voulait installer les Juifs de l’Est, notamment ceux de Pologne qui subissaient de dures persécutions. La persécution russe était si sournoise qu’on ne pouvait en parler de manière sûre. À la suite de Trotsky, on voyait apparaître beaucoup de noms juifs parmi les opposants, mais, les raisons avancées étaient toujours politiques. Henry Rothschild ne pensait pas que la terre d’Israël fût nécessaire pour les Juifs assimilés et intégrés d’Allemagne ou de France. Avant de se préoccuper de ces questions, il faisait partie des Juifs assimilés pour lesquels la religion se bornait à l’observation des trois ou quatre grandes fêtes, mais qui, autrement, laissaient « Dieu être un homme bon » comme dit le proverbe allemand. Il venait souvent à Berlin et nous invitait au restaurant ; nous le rencontrions aussi à Charlottenburg, chez Lou et Neumann.

Ma belle-mère était une maîtresse femme, belle, un visage au teint mat, de très beaux yeux noirs, les cheveux tirés en arrière en un chignon sévère. Elle était d’une gentillesse extrême ; je ne l’ai vue qu’une ou deux fois en colère, ses yeux jetaient alors des éclairs et des flammes. Elle avait été la cheville ouvrière de tout l’arrangement matériel de notre nouvelle maison et rien n’avait échappé à sa vigilance de femme organisée. Dans ses rapports avec son mari, elle lui laissait toujours la préséance, ne lui coupait jamais la parole, mais on sentait bien que rien ne se faisait sans son consentement. Je devais constater à l’usage que mon beau-père n’était pas un homme facile. Il était coléreux, tyrannique, exigeait une correspondance régulière ; lui-même était un correspondant étonnant ; grand voyageur, il écrivait dans les trains toutes ses lettres à la main, dans de grands cahiers aux pages numérotées en double. Ses lettres personnelles étaient toujours des récits circonstanciés de ce qu’il faisait, ce qu’il avait vu, des gens qu’il avait rencontrés. Il était attentif à sa vaste parentèle dispersée en Angleterre, en France, en Italie et dans les Amériques ; il n’oubliait pas les anniversaires, les mariages et les fêtes familiales, mais exigeait que toute lettre qu’il écrivait reçût une réponse. Je fus rapidement et totalement noyé par des flots de courrier en retard. Je répondais d’une manière trop sommaire à son goût et cette tyrannie épistolaire a suscité bien des révoltes ; mais j’estimais cet homme, travailleur sans répit à qui je rendais volontiers mes respects. Je vois encore quelques photos où il porte une grande barbe, à cette époque encore foncée, il se tient très droit à côté de sa femme, belle et fort élégante. Henry Rothschild avait un frère aîné, Albert, chez qui nous allions souvent parce que nous étions liés d’amitié avec son fils Henry, encore étudiant et se préoccupant des mêmes pensées qui nous agitaient dans le domaine de la littérature et des arts ; il nous montrait avec fierté les quelques tableaux d’impressionnistes ou de fauves que son père avait achetés quand ils étaient encore bon marché.

J’ai également fréquenté assidûment le plus jeune des frères Rothschild, médecin et champion local d’échecs. Je n’avais qu’un désir, c’était de jouer avec lui. Un jour, la conversation venant sur les échecs, je lui dis que je suis amateur et que j’aimerais jouer avec lui. Il me répond mollement, mais sort un magnifique échiquier aux pièces lestées d’un peu de plomb. Il me demande ce que je veux qu’il m’accorde comme handicap, peut-être une tour et un fou ? Vexé, je lui réponds que l’on essaiera d’abord à armes égales. Il me demande alors de lui désigner la case sur laquelle je veux être fait mat ; comme je pensais cela impossible, je lui désigne une des cases du milieu ; celle où, en effet, il m’a mené pour le mat. À partir de ce moment, j’ai mesuré l’étendue de la différence entre un joueur de classe et moi-même et devins plus prudent dans le choix de mes adversaires. J’aimais bien apprendre avec quelqu’un de légèrement plus fort que moi, mais la disproportion me faisait perdre les quelques moyens qui me restaient.

Notre logement se trouvait au troisième ou au quatrième étage d’un de ces grands immeubles que la municipalité de Berlin construisait dans les proches banlieues. C’était de grands alignements de maisons solidement construites sur de larges avenues coupées par une bande de verdure ; ces maisons étaient disposées autour de vastes cours rectangulaires de cinquante mètres sur soixante-quinze où les enfants jouaient dans des installations prévues à cet effet. Dans les sous-sols se trouvaient des laveries et des séchoirs sous les combles. Ces immeubles étaient construits selon des normes plus larges que celles appliquées actuellement. Les pièces étaient spacieuses, de quatre mètres sur cinq, les plus petites s’appelaient des demi-pièces et étaient destinées à recevoir un lit d’une personne, une table, une chaise et un petit placard. Ces appartements étaient à la mesure du mobilier ancien que tout Allemand traînait avec lui, un mobilier volumineux, en chêne sculpté dans le style des buffets Henri II.

Nous étions les premiers locataires de cet appartement de Berlin-Tempelhof. Notre ami Mittag, un autre ancien du Bauhaus, architecte de son état, fut chargé de dessiner les meubles, la chambre à coucher, une salle de séjour, une chambre pour le futur enfant et un studio pour mon travail. Henry Rothschild, nous offrit avec générosité toutes ces bonnes choses, sans parler du linge brodé et du moindre chiffon. Après tout, je ne correspondais en rien au mari qu’il aurait pu souhaiter pour sa fille. Sur les murs, nous avons collé les Bauhaustapeten, le papier peint du Bauhaus qui ne coûtait pas plus cher que les autres. Tout était de la dernière modernité, la pendule électrique fixée au mur de la salle de séjour, les planches destinées à recevoir ma petite bibliothèque. Nous étions aussi un couple tout à fait moderne et n’avions ni lit conjugal ni deux lits dans la même chambre ; si nous voulions nous trouver, il fallait faire un petit effort.

………………………………………………………………………………………

Pendant ce même hiver de 1931, j’ai fait la connaissance d’un autre personnage de l’entourage de Lo, la tante Recha. Recha Rothschild était une vieille fille d’une soixantaine d’années, haute en couleurs, petite, au regard qui vous fixait attentivement, comme celui de son frère aîné Henry. Elle vous écoutait, puis lâchait son discours. Recha, personnage prenant et curieux, représentait la vieille militante type et son engagement dans le K.P.D. datait de l’avènement du Spartakusbund en 1918. On l’avait vue, à Francfort, monter la garde devant les locaux du tout nouveau parti, des grenades à manche à la ceinture et un grand fusil à la main. Le tout Francfort bien pensant et bourgeois l’a vue dans cet accoutrement, entourée de matelots révoltés qui, venus de Kiel, sillonnaient les points stratégiques de l’Allemagne révolutionnaire. Une fois les événements politiques apaisés, la famille a voulu mettre le holà, et l’aventure de Recha s’est terminée – déjà – dans une clinique psychiatrique. Les Russes n’ont pas inventé cette manière de régler les différents idéologiques, la bonne bourgeoisie a, depuis longtemps, pratiqué ce procédé pour amener les récalcitrants à réscipiscence. Mais Recha ne se reconnut pas vaincue pour si peu et, une fois délivrée des tranquillisants, elle a enjambé la fenêtre de la chambre située au premier étage et n’a pas hésité à sauter les six mètres qui la séparaient de la rue, se brisant la jambe ; il lui resta de cette fuite une claudication assez forte. Dans sa famille, on ne l’appelait pas Recha mais « Rache » , ce qui signifie la vengeance. Une sorte de paix armée s’était établie entre elle et ses frères ; la querelle avait débuté quand Recha avait demandé sa part d’héritage des affaires familiales, un commerce important de récupération de ferraille auquel s’étaient adjointes différentes activités industrielles. Les deux frères Rothschild, l’aîné Albert et Henry avaient, en particulier, acheté au gouvernement anglais le droit de récupérer toute la flotte de guerre allemande qui s’était sabordés à Scapa Flow, quelque dix ou quinze gros cuirassés et d’autres bateaux de moindre importance ; cela avait assuré à cette société une marche florissante pendant quelques années. Après ces événements, Recha avait su toucher le cœur de ses frères, gens peu commodes, un modus vivendi s’est établi et ils lui ont versé une rente viagère religieusement payée et ajustée au coût de la vie depuis 1919. Henry et Albert Rothschild n’étaient pas mesquins, mais, ils n’allaient évidement pas partager leurs entreprises pour cette spartakiste, cet agneau égaré et enragé.

Quand je l’ai connue, Recha vivait avec les moyens que la position d’une Rothschild pouvaient lui assurer. Je précise qu’il ne s’agit pas des banquiers Rothschild, ce nom est très ordinaire et fort répandu dans l’Europe de l’Est et en Allemagne surtout.

Grâce à Recha, nous allions entrer dans les milieux des intellectuels militants. Elle était secrétaire nationale de l’Association des écrivains révolutionnaires et avait une vie intellectuelle très riche ; elle a traduit beaucoup de livres d’un grand nombre de langues et écrit elle-même de nombreuses contributions pour les organes de presse des écrivains et pour le quotidien du K.P.D. Elle a pris tout de suite nos affaires en main, nous donnant des conseils et renforçant notre résistance à des demandes abusives d’Henry Rothschild, en particulier, celle de me convertir au judaïsme. Nous avions des discussions très poussées à ce propos, non pas qu’il ne m’ait jamais fait le chantage de s’opposer au mariage, mais, pour lui, la chose était d’une très haute importance. À la fin, il m’a lui-même fourni l’argument qui m’a permis de maintenir mon refus, en me disant que quelle que soit ma religion, ou mon absence de religion, mes enfants seraient juifs parce que c’est l’ascendance maternelle qui compte dans la détermination de l’appartenance au judaïsme ; si l’on sait bien ce qui sort d’un ventre, on ne sait pas ce qui y a été mis.

À l’Association des écrivains révolutionnaires que nous ouvrait Recha, on rencontrait le poète Becher ; elle avait connu Toller et Bert Brecht dans ses années anarcho-expressionnistes, et le tout Berlin intellectuel d’extrême gauche était pour elle un terrain où elle évoluait à l’aise avec une totale intransigeance doctrinaire. Dans ses fréquentations, dans son travail de traductrice se trouvaient la confirmation de l’internationalisme du K.P.D.

…………………………………………………………………………………..

À Paris 1933

Les ponts n’étaient pas complètement rompus avec l’Allemagne, les parents de Lo résidaient encore à Francfort, mais ils avaient pris la précaution d’envoyer tous leurs enfants à l’étranger. Lou vint rapidement à Paris, elle parlait assez bien le français et couramment l’anglais et prit le secrétariat de l’Omnium Métallurgique ; Lo, qui avait appris la sténo-dactylo, tapait le maigre courrier de notre agence ; quant aux deux plus jeunes filles, Hilde et Friedel, elles étaient dans une boarding school anglaise et apparaissaient de temps en temps dans leurs uniformes curieusement ficelés. La relative liberté dont jouissait Henry Rothschild s’explique parce que son commerce se faisait avec l’Amérique, l’Angleterre, la France et l’Italie et qu’ainsi il fournissait des entrées régulières de devises ; de plus, son ménage à Francfort servait en quelque sorte d’otage pour assurer ses retours au bercail après chaque voyage – et ils étaient nombreux – qu’il effectuait à l’étranger ; enfin, la législation raciale ne se renforça réellement qu’à partir des lois de Nuremberg ; Henry Rothschild représentait, grâce à l’étendue de ses affaires, l’exception tolérée, le juif d’honneur économiquement utile.: ………………………………………………………………………………………..

Mes deux années berlinoises et mes tentatives de gagner ma vie, de m’installer dans l’existence, de mettre d’accord ma vie privée et mes convictions en militant, ces deux années furent difficiles; je me suis marié, j’ai eu très tôt un enfant, Ruth, née en février 1932 et j’étais peu préparé à assumer ces nouvelles responsabilités; je ne sais comment j’aurais pu mener ma barque si Henry Rothschild ne nous avait aidés pendant toutes ces années. L’avènement de Hitler, en m’obligeant au grand départ, fut au fond, sur un plan personnel, une bonne chose ; tout d’un coup, je fus jeté dans une vie différente, dans un environnement nouveau où, désormais, il s’agissait de bâtir une existence, pour autant qu’on puisse le faire, puisque celle que j’ai bâtie alors va encore être détruite et interrompue plusieurs fois.

La décision de partir pour Paris signifiait que l’Allemagne pour laquelle je me serais éventuellement battu s’éloignait dans un avenir impossible à envisager; il me semblait aussi que si les pays limitrophes de l’Allemagne n’intervenaient pas tout de suite, ils ne le feraient jamais. Le monde entier a d’abord essayé de donner satisfaction à ces énergumènes qui s’étaient emparés de mon pays et qui le ravagèrent d’abord de l’intérieur, avant de l’offrir à la destruction extérieure. Il pouvait sembler à l’époque – je ne partage plus ces idées maintenant – que l’Allemagne payait le prix des assassinats de la révolution de 1918, qu’elle payait le prix des meurtres de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht, de Laudauer et de tant d’autres victimes ouvrières oubliées. Le temps des assassins était arrivé. Je voyais cette Allemagne devenir un lieu inhospitalier, un désert, une Sibérie morale où je n’aurais pu trouver d’endroit où me sentir à l’aise ; une bonne partie des intellectuels allemands pensaient comme moi et sont partis en France, en Tchécoslovaquie, en Autriche d’abord, puis aux États-Unis et en Angleterre; dans ce sens, la classe intellectuelle a été exemplaire et conséquente avec elle-même ; elle n’a pas pensé que l’Allemagne valait bien une messe ; ceux qui l’on dite, la messe, on les connait bien, les Gerhardt Hauptmann, Gottfried Benn, les Jünger, Heidegger et les autres, y compris Jung qui avait encore moins d’excuses de jouer le jeu des nazis puisqu’il était suisse.

……………………………………………………………….

Après un court séjour dans une pension de famille, nous avons fini par trouver un logement à Viroflay, tout près de la gare, dans un immeuble flambant neuf, dont nous étions les premiers locataires d’un appartement au deuxième étage.

Nous nous y sommes installés dans nos meubles venus de Francfort, dans mes livres. La table de travail se trouvait devant une large fenêtre donnant sur le trafic de la gare. Cet appartement a vu défiler nombre d’amis. Nous tenions facilement table ouverte.

Un de nos familiers les plus assidus, Naphtali Rubinstein nous remontait souvent le moral avec sa bonne humeur. De lui, subsistent encore des photos qu’il a faites de ma vie familiale, et qui me rappellent ces moments d’un certain bonheur. De même nous voyions bien souvent le docteur Sweaty et sa femme.

Viroflay est situé en lisière des grandes forêts qui s’étendent entre Meudon et Versailles, je me trouvais assez souvent en pleine nature pour y peindre. Je me souviens d’un tableau, qui doit encore traîner au grenier, peint près de la petite maison des beaux-parents de Yachek Weinfeld, où nous avons passé un week-end.

Ces années-là n’ont pas été sans secousses successives qui, si elles n’ont pas bouleversé notre vie personnelle, ont bouleversé notre horizon politique. La première, de toute importance, fut l’occupation de la Rhénanie par les troupes hitlériennes; nous espérions une réaction vive et décidée des Français qui n’est pas venue. Mauvais présage ! Ensuite, le putsch du 6 février 1934, déclenché par les ligues d’extrême droite du colonel de la Roque, les Croix de Feu et autres mouvements assimilés. Un rassemblement et une action vigoureuse de la gauche ont finalement mené au Front Populaire, à la suite d’élections gagnées par les socialistes, les communistes et quelques radicaux. Le premier gouvernement de Léon Blum vit le jour.

Dans notre vie personnelle, cet événement eut une suite importante. Je dois au Front Populaire et lui en suis extrêmement reconnaissant, un changement dans mon statut d’étranger. Pour la première fois, en 1936, j’ai obtenu une carte régulière de séjour, carte valable pour le délai légal maximum, de deux, trois ou dix ans ans. Je me sentais enfin plus en sécurité, moins oiseau sur la branche, plus impliqué dans les choses de ma patrie d’élection. C’est alors qu’a éclaté la guerre d’Espagne. J’ai caressé un moment l’idée d’aller m’y engager, dans les Brigades Internationales, ainsi que le faisaient un certain nombre de mes amis et connaissances comme le docteur Sweaty. Mais finalement ma situation familiale m’en a empêché, et aussi peut-être je ne sais quel instinct de conservation. Cette guerre d’Espagne était le temps de l’espoir, pour parler avec Malraux, espoir immense qui portait les vœux de toute une gauche allemande, française, européenne aussi. Mais le Front Populaire a soustrait à la révolution espagnole bien des forces dont elle avait un besoin dramatique. Cette guerre d’Espagne qui portait tant d’espoirs s’est finalement révélée le prélude de la guerre mondiale de 1939-45. La situation à la fin des événements d’Espagne devenait de plus en plus sombre. La non-intervention nous semblait une grande absurdité, puisqu’elle renforçait militairement et moralement le front mussolino-hitlérien, auquel l’empire japonais devait plus tard emboîter le pas. La droite, en France, n’a jamais désarmé dans ses protestations contre l’aide bien maigre que le Front Populaire laissait pénétrer vers l’Espagne. Mais la pression de l’Angleterre qui, avec l’instinct politique le plus sûr a toujours su contrecarrer toute espèce d’entreprise qui s’avérerait, si peu que ce fût, aider aux projets de la gauche, cette pression, avec le glorieux Chamberlain, la tête politique la plus obtuse que jamais gouvernement ait pu produire, a porté ses fruits.

………………………………………………………………………….

Le train qui nous amenait de la gare Montparnasse ou de la gare des Invalides jusqu’à Versailles traversait ce fameux univers pavillonnaire parisien qui, à l’époque, nous semblait absurde et insensé, avec ces maisonnettes dont chacune essayait désespérément de se distinguer de sa voisine, par son implantation ou par sa silhouette, et qui nous semble aujourd’hui si aimable si on le compare aux grands ensembles, aux barres d’habitations que notre architecture a édifiés.

Mon beau-père, Henry Rothschild, mourut en 1936 et son enterrement a été pour moi l’occasion de mon dernier voyage dans l’Allemagne d’avant la guerre. J’avais beaucoup d’affection pour lui, c’était un homme d’une rectitude extraordinaire et qui m’a permis de comprendre ce que pouvait être un juif croyant. Son enterrement au cimetière juif de Francfort a certainement été l’un des derniers qui ait pu s’y célébrer, et je l’ai beaucoup pleuré. Ce fut aussi la dernière fois que toute la famille Rothschild a pu se réunir, Hilde et Friedel venant d’Angleterre, Lo et Lou de Paris. Il fut décidé que leur mère n’avait plus aucune raison de rester à Francfort, et son émigration fut diligentée. Elle a dû payer une grande partie de sa fortune sous forme de Reichsfluchtsteuer, impôt exigé de ceux qui fuyaient le Reich. Mais elle est arrivée saine et sauve, avec ses meubles, à Londres. Un jour, nettoyant ses fauteuils, elle découvre, glissée entre les coussins et le dossier, la carte du parti communiste allemand qu’un de mes amis y avait abandonnée en 1933. Action irresponsable qui, heureusement, n’a pas entraîné les terribles conséquences qu’elle aurait pu avoir! Peu après la mort de mon beau-père, ma belle-sœur Hilde nous a rejoints à Viroflay; elle travaillait à l’Omnium Métallurgique, dans la succursale parisienne de l’entreprise française des Rothschild. C’est à Paris qu’elle a rencontré son ami, plus tard son mari, Ernie Ettinghausen, employé chez Maggs Brothers, grand libraire en livres anciens. Le père de Ernie était un libraire très cultivé qui parlait une douzaine de langues, voyageait pour Maggs dans le monde entier.

…………………………………………………………………………….

L’effondrement des armées républicaines en 1938 fut aussi notre propre effondrement, celui de nos espoirs de voir triompher quelque part au monde un gouvernement de gauche, une république socialisante sinon socialiste, basée sur les grands principes de la révolution.

La France était alors dirigée par le gouvernement Chautemps; c’était le temps de Munich, en 1938, avec ce retour des ministres anglais et français à qui Hitler avait imposé sa volonté de dépècement de la Tchécoslovaquie. La France s’endort sur ce constat de lâcheté avec un soulagement certain, croyant avoir si bien éloigné le spectre de la guerre que lorsqu’elle a réellement éclaté, l’année suivante, personne ne voulait y croire. On savait pourtant le caractère quasi inéluctable d’un affrontement avec l’Allemagne hitlérienne; au fur et à mesure que Hitler voyait céder devant lui le front des alliés, ses prétentions devenaient de plus en plus vastes et radicales.

……………………………………………………………………….

Coup de tonnerre

Nous étions en 1939, en vacances, Lo, les trois enfants et moi, sur les bords du lac d’Aiguebelette, dans un petit village situé juste au-dessus du lac. Nous étions installés dans une maison de paysans où nous disposions de deux pièces et de l’usage de la cuisine. Il faisait un temps splendide, promenades, baignades, peinture assidues. Le 3 ou 4 août, je me trouve sur un pré appartenant au fermier qui nous avait loué les pièces, et que j’aidais à la fenaison, à retourner le foin fraîchement coupé afin qu’il sèche. On voit tout à coup arriver de loin un garçon criant : « C’est la guerre ! C’est la guerre ! » Il raconte qu’à la mairie il est affiché que la guerre était déclarée. C’est alors que se produit comme une séparation soudaine et très forte entre les gens avec qui je travaillais sur le pré et moi-même. J’ai rapidement essayé de me rendre compte de cette toute nouvelle situation où les miens et moi-même faisions en effet partie, aux yeux de ceux qui nous entouraient, d’un pays ennemi, pays avec lequel ils étaient en guerre. Dans la discussion qui s’est vite engagée, j’ai essayé d’expliquer que j’étais anti-hitlérien, réfugié en France, que la France avait toute ma sympathie et que j’allais faire tout ce que je pouvais pour la soutenir; je n’ai rencontré que très peu de compréhension, sinon une incompréhension totale, tant est vif le sentiment ancestral d’appartenir à une communauté, surtout si elle est agressée, comme c’était le cas. Celui qui vient de l’extérieur est alors très facilement laissé à son triste sort. Je suis descendu au village, pour aller aux nouvelles et j’ai vu, affiché à la mairie, un appel aux étrangers leur ordonnant de se rendre à la gendarmerie; les citoyens de l’Allemagne, de la Tchécoslovaquie et de l’Autriche devaient s’y présenter le lendemain avec du linge de rechange et une ration de nourriture pour une journée. J’ai, bien entendu, tout de suite compris ce que cela pouvait signifier et j’ai essayé de déclarer aux gendarmes que j’avais postulé la naturalisation française, que j’étais réfugié politique, donc que je n’étais pas un ennemi de la France et que j’étais prêt à m’engager dans un service civil ou militaire pour participer à l’effort de guerre. On m’a répondu que je m’expliquerais sur toutes ces questions au camp d’internement où on devait m’emmener, les gendarmes locaux n’étant pas qualifiés pour accepter de déclaration de quelque sorte que ce soit.

Nous avons passé la nuit à faire les bagages; Lo devait rentrer à Paris avec les enfants, vers un avenir incertain; quant à moi, je pouvais toujours caresser l’espoir d’éclaircir ma situation d’interné et de recouvrer la liberté.

Le lendemain, nous nous retrouvons une douzaine de mon espèce, des réfugiés autrichiens, allemands, tchèques, et même venant de la partie occupée de la Pologne, rassemblés à la gare.

Nous sommes arrivés, c’était le début du mois de septembre, la soirée était tombée; situé sur un haut plateau, entouré de forêts, le camp avait l’air sinistre, des baraquements de construction légère, entourés de barbelés, un poste de garde à l’entrée, rien ne pouvait inspirer des sentiments lyriques.

Nous lisions beaucoup. Je recevais des colis de livres de la maison, la correspondance ayant pu s’établir assez rapidement, correspondance censurée, bien sûr, dans laquelle il ne fallait pas parler de politique, mais toutes mes lettres sont arrivées. Lo à Paris avait trouvé un travail d’ouvrière spécialisée chez Latécoère, le fabricant d’avions. Les choses allaient donc tant bien que mal, les enfants étaient en bonne santé et pouvaient continuer à aller à l’école.

À côté de notre enceinte de barbelés, et séparée de nous par une double rangée de fils, se trouvait une autre partie du camp dans laquelle nous pouvions voir une autre catégorie d’Allemands, internés eux aussi, des marins de la marine marchande pris dans les ports français, là où leur bateau avait été surpris par la déclaration de guerre. Nous avons essayé d’établir des rapports avec ces citoyens ordinaires de l’Allemagne nazie, mais ils étaient fort peu loquaces et ne réagissaient pas à nos invitations à discuter par dessus les fils de fer barbelés. J’ai compris là, pour la première fois, à quel point la mentalité, la discipline, les idées nazies s’étaient ancrées dans les têtes; ces hommes n’étaient assurément pas membres du parti nazi, mais ils obéissaient aux consignes et rien ne pouvait les convaincre de frayer avec nous : tous nos efforts pour les tirer un peu de notre côté furent vains. Je suppose que ces internés-là ont été relâchés dès l’armistice et ont rejoints l’Allemagne pour être mobilisés dans la marine de guerre.

J’ai aussi rencontré là les premiers Allemands revenus des Brigades Internationales, échappés à l’internement à Argelès ou dans la cinquantaine de camps français ouverts dans le Midi. Ils m’ont donné une idée de cette guerre d’Espagne qui venait d’être perdue.

Nous tournions facilement en rond; il commença à faire frais dès octobre; au cours de l’hiver nous avons reçu la visite d’un officier recruteur de la Légion étrangère qui a tenu ses premières séances dans le baraquement des bureaux et s’est mis à la disposition de tous ceux qui avaient de velléités de s’engager. Les premiers jours, il a trouvé peu de clients, parce qu’il aurait fallu s’engager pour cinq ans, contrat normal du légionnaire. À la fin, nous avons appris qu’existait la possibilité de s’engager pour la durée de la guerre, ce que j’ai alors fait. Mon engagement pour la durée de la guerre signé, on m’a octroyé un congé pour rejoindre ma famille pendant une semaine; ensuite je devais me présenter au dépôt de la Légion à Lyon. J’emploie, en civil impénitent, le mot de congé, alors qu’il s’agissait en vérité de ma première permission, et de ma première feuille de route pour le voyage.

Mon congé de huit jours en poche, je suis donc retourné à Paris avec ma feuille de route. Ce retour a été très doux, très cordial

…………………………………………………………………………….

En Afrique du Nord, on a peu réalisé la gravité de ce qu’on appelle la drôle de guerre, qui s’est terminée par une vraie guerre et un vrai désastre. On n’avait pas de récits de gens qui y étaient, de près ou de loin, mêlés; la presse algérienne bon teint, pétainiste, en parlait par euphémismes et utilisait l’argument de Pétain qui prétendait que la guerre déclenchée par les forces maçonniques et judéo-Front populaire étant injuste, la défaite était la punition du ciel. Une fois rentré, après ma démobilisation, j’ai vraiment réalisé ce qu’avait été cette défaite, à la fois militaire et morale, les officiers étant les premiers à s’être repliés, comme on disait pudiquement, les troupes étaient laissées au hasard de leur sort et tombaient par millions aux mains des Allemands, pour croupir dans des camps et travailler pour l’industrie ou pour l’agriculture.

Personnellement, j’ai ressenti cette défaite comme une catastrophe; mais on n’avait pas de récits du défaitisme militaire ni des gens qui avaient dû s’enfuir sur les routes, à vélo, en chariot ou à pied et qui ont été bombardés. Ma femme elle-même a quitté Paris avec les enfants et une femme de ménage normande, sur la route de Normandie, elles ont été bombardées et mon fils Henri a reçu un éclat d’obus dans le cou; la blessure enflait et noircissait quand la troupe de fuyards a été dépassée par une colonne allemande avec side-cars; Lo a eu l’idée d’arrêter un soldat et lui a montré l’enfant; le soldat a alerté le service sanitaire, au bout d’une heure, un major allemand s’est présenté; comme il ne connaissait pas les doses d’anesthésiant nécessaires à un enfant d’un an, il a opéré à vif et extrait cet éclat; la blessure aurait pu devenir dangereuse à la suite de l’infection commençante. Cette attitude « correcte » était un des arguments de la population qui commentait la défaite : on s’attendait à être violé, pillé par cette armée qui a respecté les règles du jeu pendant cette avance victorieuse et euphorique. J’ai réalisé bien après coup toute l’ampleur de cet événement et aussi les états d’esprit des uns et des autres; ce n’est qu’alors que j’ai compris ce que voulait dire « ne pas mourir pour Dantzig », mot d’ordre de toute la droite et de la classe moyenne. Nous n’étions plus en 1914, ce n’était pas la fleur au fusil. C’était la suite de la politique du Front Populaire, politique démobilisatrice qui a inventé les congés payés pour vider les usines occupées, qui s’est interdit une aide massive à l’Espagne, puis tout s’en est suivi avec une logique implacable. On a bercé le pays d’illusions; Pétain semblait dire qu’on pourrait bien s’entendre avec les Allemands plutôt qu’avec les Anglais.

Je reçois un jour une carte de Lucie Varga, réfugiée avec sa fille dans les environs de Toulouse. On ne pouvait être démobilisé que si l’on avait un certificat d’hébergement en zone libre. Interdit d’aller en zone occupée. J’ai écrit à Lucie ce même jour, lui demandant de me fournir ce certificat. Ce qu’elle a immédiatement fait. Sa lettre a mis quinze jour à parvenir. Elle habitait une petite maison, à Pibrac, où elle pouvait mettre une chambre à ma disposition. Un beau jour de l’hiver 41, en février, me semble-t-il, je suis donc démobilisé. Il faisait un froid terrible, moins dix.

Le lendemain, on embarque sur une autre « Sidi-Brahim » d’âge vénérable, aux machines non moins étincelantes que la première. J’arrive à nouveau à Marseille, au fort Saint-Jean où on m’enlève l’uniforme réglementaire, me donnant à la place l’uniforme bleu horizon de la guerre de 14. Un léger manteau de cavalerie. Un pécule de 800 franc m’attendait à Toulouse. Où j’arrive, avec mes papiers en règle et ma feuille de démobilisation.

………………………………………………………………….

J’arrivais dans la France du maréchal. Cette France semblait étrange; on voyait des uniformes inconnus, des gens avec de grandes capes; on ne voyait pas encore de milices armées, mais certains prenaient des airs arrogants de jeunesses hitlériennes. De plus, j’avais l’impression d’un grand silence, on parlait peu en public.

Dans cette zone soi-disant libre, on se sentait plus loin des choses que les Parisiens et toute la France du Nord, liés étroitement à l’événement, et on avait un peu tendance à laisser aller, à être un peu cynique. Cependant, la police ramassait tous les Allemands qu’elle pouvait, juifs et non juifs; les réfugiés d’origine allemande étaient terrifiés; dès qu’ils étaient arrêtés, ils étaient envoyés dans des camps, puis dirigés sur l’Allemagne où les militants politiques disparaissaient à Dachau ou ailleurs, quand ils n’étaient pas immédiatement mis à mort. Par les conditions de l’armistice, la France s’était engagée à livrer les Allemands vivant sur son sol et l’a fait scrupuleusement. On ne se promenait pas avec un sentiment de sécurité, mais pour ma part, mon livret militaire de légionnaire me protégeait; être militaire c’était être français.

…………………………………………………………………………..

J’étais toujours en correspondance avec Lo, restée à Paris, qui avait gardé son travail chez Latécoère et qui a obtenu, je ne sais comment, un laissez-passer pour traverser la ligne de démarcation et partir avec les enfants. Ce fut un revoir ému. Lo est arrivée avec quelques objets précieux, dont un dessin original de Corot que son père lui avait donné. Les temps étaient de plus en plus durs, mais nous nous en tirions à peu près. L’instituteur était charmant. Je me suis décidé aussi, pour faciliter peut-être les choses aux enfants, à les faire baptiser, à les gagner à la religion catholique, apostolique et romaine et à les envoyer au catéchisme. Le curé, une espèce de jésuite, n’était pas dupe, et trouvait cela normal. Cela m’a permis, peu après, de placer Henri dans une institution religieuse. L’école marchait bien, Ruth était la première de sa classe. Il y avait deux classes, celle de Rivals pour les grands et celle de Madame Rivals, pour les petits. Ruth a passé brillamment le certificat d’études, et l’instituteur l’a préparée au concours d’entrée en sixième pour l’envoyer au lycée. Elle prenait donc le train chaque jour pour aller au lycée à Toulouse.

……………………………………………………………………………..

Un maréchal des logis allemand, accompagné d’un troufion frappe en bas à la porte, à la recherche de chambres disponibles dans le village pour y loger une compagnie de la division SS Das Reich, installée dans la région toulousaine après l’occupation de la « zone libre ». Lo avait beaucoup de présence d’esprit et lui dit en français que son mari était en haut, malade, avec une jambe cassée, intransportable; sur quoi le SS a fait le salut militaire et est allé chercher ailleurs. Tout le temps que les SS se sont trouvés à Pibrac, je suis resté au lit. Le château était devenu le quartier général et l’auberge des officiers qu’on entendait souvent vociférer lors de leurs beuveries. Bien que nous les voyions peu, j’avais quand même assez peur. Nous avons préféré quitter Pibrac.

Nous avons donc quitté Pibrac pour Toulouse où j’avais lié amitié avec un homme de mon âge qui travaillait à la Préfecture au service des étrangers. Je l’avais appris par hasard, en bavardant. C’était un amateur de peinture surréaliste, et j’avais fait des dessins influencés par le surréalisme. Je lui ai donc parlé de mes soucis, de mes papiers. Il m’a dit qu’il lui serait simple de nous faire délivrer des cartes d’identité pour ma femme et moi-même, il avait accès aux formulaires et aux tampons, mais qu’il lui serait impossible de nous faire enregistrer au sommier central de Paris. Dans la rue, de tels papier passaient tout à fait bien, ils étaient absolument authentiques; mais une vérification, toujours possible, nous dénoncerait. Comme c’était mieux que rien, cet ami nous a fait des cartes d’étrangers de nationalité suisse qui nous ont permis de nous sentir relativement parés. Nous nous sommes installés rue Sainte-Hélène, Lo et moi; mais nous voulions mettre nos enfants à l’abri au cas où il nous arriverait quelque chose. Ruth, l’aînée, était déjà à cette époque pensionnaire au lycée de Figeac, et avait pour correspondant mon ami Étoc. Catherine a été placée chez des vignerons, dans un village près de Toulouse, grâce à l’entremise de la galerie Chappe-Lautier; Henri, par l’intermédiaire du curé de Pibrac a été dans une institution religieuse des Pyrénées. Lo travaillait à Sud-Aviation comme traductrice et je vendais un tableau de temps à autre. Guillemin nous a mis en relations avec les Quakers où Lo pouvait aller chercher chaque semaine un panier de légumes et de farines fortifiantes. Les gens achetaient volontiers tableaux, dessins et gravures parce qu’il n’y avait pas grand chose à acheter. Guillemin est mort, quelques jours avant la Libération, descendu en pleine rue par des miliciens qui l’avaient reconnu.

Nous nous sentions donc, rue Sainte-Hélène, relativement en sécurité. Mais un jour, un coup de téléphone à son travail demande à Lo de venir chercher Ruth, qu’elle se trouve en grand danger, seule au lycée, les autres élèves étant retournés chez eux. Comme les maquisards avaient descendu les officiers et le chauffeur d’une 11 chevaux Citroën, devenue la voiture des Allemands, la division SS avait ramassé tous les hommes de Figeac, et les a déportés en Allemagne. Le pauvre Étoc aussi, un homme fragile, qui n’est pas revenu. Lo est allée ce même jour chercher Ruth et l’a ramenée à la maison. Il n’était pas facile de trouver vite quelqu’un qui accepterait une enfant de treize ans. Elle était à la maison depuis quelques jours, c’était le début de l’été, quand un matin, Lo étant déjà partie au travail, Ruth et moi étions seuls à la maison. La petite lisait tranquillement. On frappe à la porte, je vois des uniformes allemands. Je leurs dis : « C’est là-haut », pensant qu’ils venaient pour des maquisards espagnols qui avaient habité au-dessus de chez nous et qui étaient partis. Branle-bas dans l’escalier; mais ils redescendent aussitôt, enfoncent la porte, furieux, perquisitionnent. Ce n’était pas la Gestapo mais la police de l’air, parce que le jeune homme que nous avions hébergé à Pibrac, ne pouvant pas donner notre adresse actuelle qu’il ignorait, avait dit que Lo travaillait à Sud-Aviation. Elle a été arrêtée la première, et la petite Ruth et moi immédiatement après. Ils nous conduisent place du Président-Wilson, dans un hôtel qu’ils avaient réquisitionné.

L’interrogatoire fut curieux. Ces gens-là, aux uniformes blancs éclatants, avec leurs fourragères, se prenaient pour des seigneurs. J’explique à l’homme qui m’interroge que je suis artiste, d’ascendance française, que j’aime beaucoup la France, le pays des artistes… « Quoi ? Le pays des artistes ? » hurle-t-il. Mais il se laisse un peu entraîner dans une conversation, et il s’avère qu’il est, lui aussi, un Allemand de l’étranger, du Chili. Il veut savoir des adresses, c’était toujours leur tactique. J’affirme que je bricole dans mon coin, que je ne connais personne. La seule adresse que je lui donne est celle de la galerie, où tout le monde entre et sort. Ils n’y sont même pas allés. Il se fâche, sort une grande matraque de son bureau et la pose à côté de lui. Puis, il me parle de Lo : « Elle est juive, c’est fâcheux; c’est une femme très brave. » Elle avait dû lui en boucher un coin, parce qu’elle était très d’attaque, comme on verra après. Il avait mis Ruth avec sa mère. Je ne lui ai pas raconté grand chose parce qu’en effet, je n’avais pas de renseignements sur les résistants, sauf sur celui qui avait provoqué tout ceci et qui avait avoué, sous la torture, que nous l’avions hébergé. Il ne servait donc à rien de le nier.

Après avoir noté mes déclaration, l’officier me fait servir un repas, une énorme tranche de viande de bœuf, comme je n’en avais pas vu depuis longtemps, avec des frites; il me laisse seul un moment, avec un planton. Tout à coup, il m’amène Lo, nous dit de nous faire nos adieux et nous demande de lui donner une adresse pour y conduire la petite. Il ne pouvait pas en dire davantage. Mais j’avais dans la tête de ne pas donner d’adresse et lui réponds que je n’avais pas d’ami assez intime pour lui demander de prendre mon enfant, ajoutant : « Laissez-la avec sa mère. » C’était l’erreur fondamentale. L’officier a alors dit qu’il allait s’occuper d’elles et essayer que cela ne soit pas trop dur. Il les a mises à la caserne Caffarelli, où j’avais travaillé auparavant comme artiste-peintre, avec un groupe d’otages. Les Allemands prenaient des otages pour les liquider en cas d’attentat. Je crois même me souvenir que l’archevêque de Toulouse s’y trouvait, mais je me trompe peut-être. De là, elles sont allées dans un wagon de voyageurs à Drancy.

J’ai retrouvé, après la guerre, des femmes arrêtées à peu près à la même période, qui étaient à Drancy avec Lo et Ruth et ont été déportées avec elles; elles ont donc pu me raconter dans le détail comment les choses s’étaient passées. Comme Lo parlait l’allemand, elle avait été nommée chef de chambrée. Un jour, le dénommé Aloïs Brunner, chef du camp de Drancy qui court encore en Syrie, et frère du Brunner qui nous avait arrêtés à Toulouse, trouve un bagage ou un lit en désordre. Il gifle la « coupable ». Lo, qui se trouvait à côté de lui pour faire le tour lui dit : « Je ne pensais pas qu’un officier allemand puisse gifler une femme ». Brunner lui a demandé son nom, lui dit qu’il l’avait photographiée et a ajouté : « Vous allez encore penser à moi. » Et en effet, il y eut un dernier convoi. Je veux ajouter que Lo avait un conjoint non juif, que la petite n’était juive qu’à demi et que selon les règles que les nazis s’étaient eux-mêmes données, les demi-juifs n’étaient pas susceptibles d’être déportés. Brunner a inscrit Lo sur la liste, mais n’avait pas mis la petite. Mais Lo a exigé que sa fille reste avec elle, bien que des camarades lui aient proposé de la garder à Drancy. Dans les bureaux, on avait dit à Lo que les Américains avançaient et que le train, devant passer par Cologne, serait certainement intercepté ou au moins ravitaillé par la Croix-Rouge. Il y avait dans ce transport deux wagons pleins d’enfants accompagnés de deux trois adultes chargés de les tranquilliser, de s’en occuper. On lui avait assuré que le train n’irait pas jusqu’en Silésie. Elle est partie un peu rassurée. Les paroles de chiottes sont toujours rassurantes, on s’y laisse prendre. Les filles qui étaient dans le même transport m’ont raconté l’arrivée à Auschwitz, la sélection, à droite et à gauche. Tous les enfants avec leurs accompagnatrices ont été envoyés d’un côté pour être désinfectés. Évidemment, personne n’est allé dans la chambre à gaz pour voir, mais elles sont mortes le jour même de leur arrivée. Deux des filles du même convoi, mais dans des wagons d’adultes, sont revenues et m’ont raconté. Elles avaient connu Lo à Drancy.

Mais, à ce moment-là, je n’avais aucune idée de tout cela. On m’avait transporté à la prison Saint-Michel, prison panoptique avec un poste d’observation au milieu, dans la cellule de réception. J’étais tellement épuisé que je me suis allongé par terre, sur la paille, et me suis endormi. On m’appelle alors et je suis introduit dans une cellule où se trouvent deux infirmiers gantés, un seau de désinfectant à la main, qui m’ordonnent de baisser mon pantalon pour vérifier mon prépuce. Puis, on m’a conduit dans une autre cellule, déjà occupée par douze ou treize détenus.

Généralement, quand on était convoqué, on l’était avec bagages. On croyait partir travailler en Allemagne et en avoir fini avec les interrogatoires, les coups de schlague. La tranquillité. On n’avait aucune idée de ce que signifiait travailler sur les fusées allemandes à Warnemünde, ou aller dans les camps comme Sachsenhausen, Mauthausen, aucune idée de tout ce qu’on allait subir. On pensait travailler durement, mais manger. Un jour, je suis convoqué au bureau « sans », cela voulait dire sans bagages, mais cela voulait dire aussi qu’on avait un interrogatoire. J’avais donc assez peur. J’arrive au bureau et vois l’Oberleutenant qui commande la prison, assis derrière son bureau. Il m’invite à m’asseoir en face de lui, lève un peu le menton et dit : « Portrait ! » Devant moi, quelques feuilles de papier à dessin, une gomme et un crayon. Je lui tire son portrait. Il me donne un quignon de pain et me permet de fumer une cigarette. Il tire de son portefeuille les photos de ses deux enfants et de sa femme, et me demande de les dessiner eux aussi. Si bien que je suis devenu l’artiste attitré de la chiourme. Je les ai tous dessinés, dans l’ordre hiérarchique, d’abord le Oberleutenant, puis un Oberstabsfeldwebel, puis un Feldwebel, un sergent et ainsi de suite. Chacun voulait sa bobine et souvent celle de sa femme. Ils sortaient alors des photos. Ils étaient contents, c’était ressemblant. Quand on est ainsi sous pression, on fait ausi ressemblant et beau qu’on peut ! Par exemple, le Oberstabsfeldwebel est venu en personne se faire faire le portrait, puis il m’a laissé sa photo et celle de sa femme pour que je les dessine tous les deux, assis devant un petit guéridon et se tenant par la main. Ce fut la création la plus surréaliste de toutes celles que j’ai faites à cette occasion. Il y a sûrement en Allemagne des gens qui s’en souviennent.

……………………………………………………………………………..

Une nuit, nous voyons des lueurs de flammes, les Allemands étaient en train de brûler des choses dans la cour. Ça marche, ça gueule, ça cloue toute la nuit. Le matin, très tôt, a lieu le rassemblement. On m’appelle. Merde ! Il y a là les anciens légionnaires distributeurs de soupe et moi, les seuls d’origine allemande. Je dis à un gardien que je voudrais parler au Oberleutenant; il m’y conduit. C’était celui dont j’avais fait le portrait. Je dis lui : « Écoutez, toute ma vie se passe ici, mes enfants sont ici, ma femme aussi, je pense. Ne pouvez-vous pas me laisser avec les autres, tranquille, que je ne parte pas ? » Il m’a regardé a appelé un planton et lui a dit : « Ouvre la porte ». Je suis ainsi sorti par le grand portail. J’ai eu, un moment, un sentiment désagréable, imaginant qu’ils pouvaient me descendre. Mais non ! Je suis parti. À l’un des coins de la prison, je vois le charcutier, de garde. Il m’appelle, m’embrasse, me souhaite que tout aille bien. L’arrêt du tram est un peu plus loin. Je monte et dis au chauffeur que je sors de la prison Saint-Michel, sans un rond; il m’a conduit au centre de Toulouse, et c’est ainsi que j’ai été libéré. Les autres légionnaires étaient destinés au front russe. Les Allemands partis, les autres prisonniers ont brisé les portes avec les bancs en gros chêne et se sont libérés. Je retourne le soir à la prison pour récupérer mes affaires et ma fausse carte d’identité. Au même moment, arrivent des maquisards espagnols au bureau de la prison où se trouvaient les montres, les bagues accrochées avec le nom et le matricule; celui qui commande l’escouade décide de tout rafler. Grande discussion, mais chacun a récupéré son bien. Nous nous sommes tous fait faire un papier au commissariat de police attestant que nous étions libérés de la prison Saint-Michel.

Je dois dire que je ne me sentais pas rassuré dans cette liberté. Le mot d’ordre était : « À chacun son Boche », et j’en étais un.

J’ai vécu cette libération de Toulouse et celle de la prison Saint-Michel avec des sentiments mêlés. C’est un Oberleutenant allemand qui m’a ouvert les portes de la prison. À Toulouse, ça fourmillait de maquisards espagnols à la justice expéditive; les tribunaux d’épuration n’étaient pas pour me rassurer; sans parler des gens pris d’imbécillité euphorique et qui pouvaient vous dénoncer en tant qu’Allemand. Le premier jour de la libération était singulier, angoissant; les rues étaient vides, on voyait de temps en temps une traction qui passait à toute vitesse, chargée d’Allemands qui cherchaient une issue au piège de Toulouse dont toutes les issues étaient occupées par des maquisards.

C’est à cette époque que j’ai rencontré Annelise Stern, la fille du psychanalyste. Stern avait fui l’Allemagne et était lié en France avec deux ou trois psychanalystes qui l’ont aidé à trouver du travail dans un hôpital comme infirmier ou une activité de ce genre. Annelise avait été arrêtée dans une rafle et déportée à Auschwitz. Elle connaissait exactement ce qui s’y était passé et a été la première personne à me dire qu’il était impossible que je revoie ma femme et mon enfant. Moi, je croyais qu’elles allaient revenir, d’autant plus que des trains de déportés commençaient à revenir. Annelise m’a raconté comment s’organisait la vie dans le camp, où des gens de confiance pouvaient être préposés à une salle, aller chercher la soupe et la distribuer. Le ravitaillement diminuant, les conditions de détention devenaient tellement plus dures, le travail exigé tellement plus épuisant que même ces liens de solidarité se détendaient. Annelise a eu la chance d’être transférée d’Auschwitz à Theresienstadt, le camp-réclame que les nazis montraient à la Croix-Rouge internationale qui en organisait le ravitaillement. La Croix-Rouge a aussi organisé l’échange de Juifs hongrois contre des camions. Je dois dire à ce propos que notre saint Père le pape n’a pas fait l’ombre d’un geste ni prononcé le moindre mot, n’a pas pesé sur sa diplomatie partout présente. Le catholicisme allemand était fortement structuré. En France, des évêques, des gens de la hiérarchie se sont révoltés contre cette passivité et ont été peu soutenus par Rome. La charité chrétienne n’a eu qu’une part congrue dans la politique de l’Église. Les protestants, les Quakers se sont bien mieux comportés. Sans exiger rien en échange. À Theresienstadt, Annelise a pu se procurer un vêtement civil et elle s’est enfuie. C’est donc la première personne qui a pu me décrire dans le détail la sélection de la gare et le sort des femmes accompagnant des groupes d’enfants. Il a fallu que je me fasse à cette idée. Cela a été difficile ; il m’en est resté un os en travers de la gorge. Je pense que si cela ne m’était pas arrivé personnellement, j’aurais pu établir de meilleurs rapports avec l’Allemagne qui a succédé à l’Allemagne hitlérienne. Mais j’ai toujours eu des réticences à y nouer des rapports trop suivis et trop cordiaux. Peut-être ai-je tort, mais on ne peut rien contre ce genre de sentiment profondément ancré. Peut-on pardonner à l’assassin de sa femme et de son enfant ? Tout ce que je peux faire, c’est ne pas le mettre en avant, ne pas en parler face à un Allemand; cependant, il m’est arrivé, quand l’un ou l’autre me parlait trop de son passé guerrier, de dire comment cela s’était passé pour moi; ce qui entraînait un silence gêné ou même des mots mal venus de compassion dont je ne veux pas.

Puis, j’ai demandé un laisser-passer pour Paris.

Plaque commémorative installée par la mairie de Pibrac devant l’école où Ruth a étudié.

En juin 2024, le village de Pibrac et son association « Généalogie et Histoire de Pibrac » ont organisé un « concours de poésie Ruth Mentzel » en son honneur et en hommage au poème qu’elle avait envoyé à son instituteur Monsieur Rivals.

English

English Polski

Polski

[…] Charles Péguy de Palaiseau, qui ont travaillé sur les biographies des déportées Charlotte et Ruth Mentzel, ont été choisis pour l’accompagner dans ce […]

Je vous avais envoyé des images des Stolpersteine posées à Frankfurt et à Pibrac, il est dommage de ne pas les avoir ajoutées à la biographie puisque les deux témoignent que so, souvenir reste encire vivant, de même qu’à Pibrac où un concours de poésie portant son nom a été organisé en juin 2024.