Paulette WIETRZNIAK

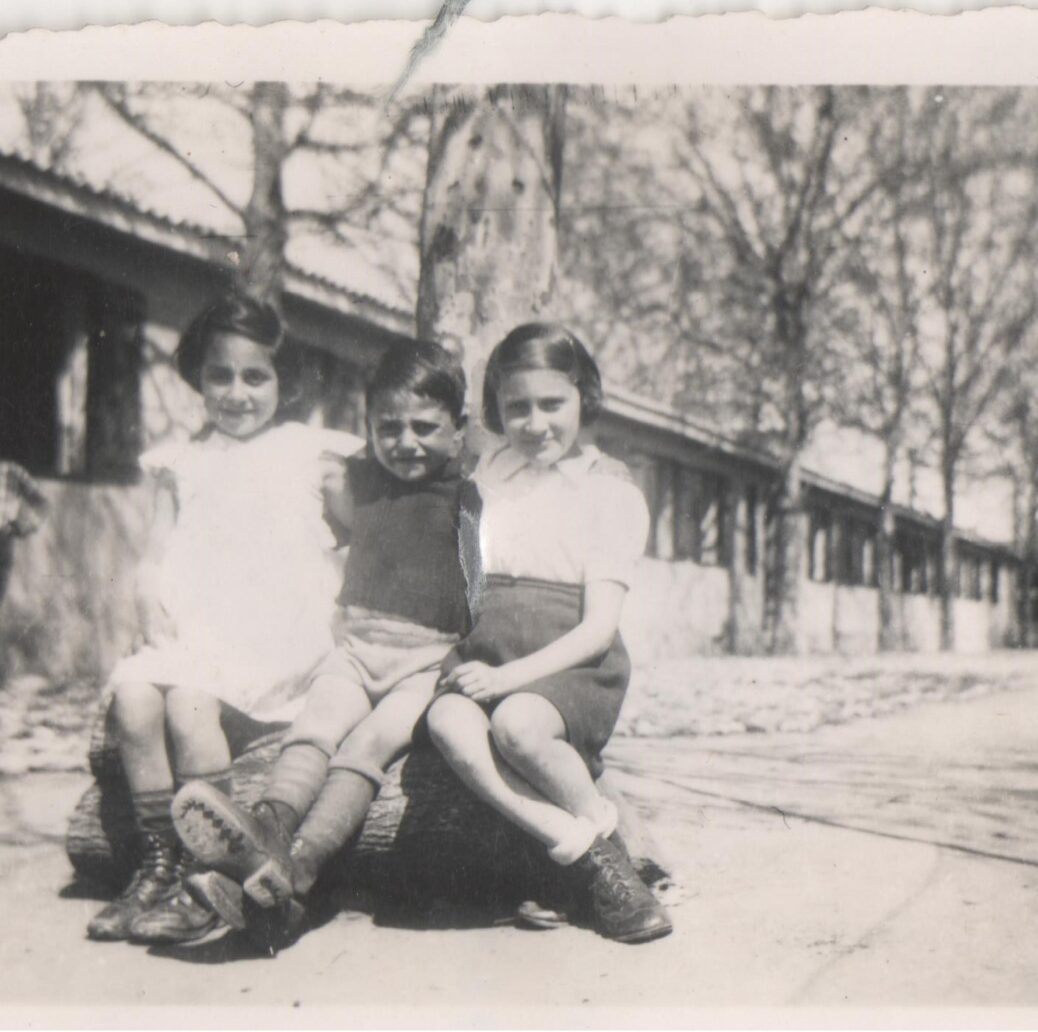

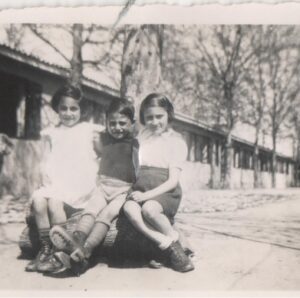

Photo présumée de Paulette et Régine Wietrzniak avec leur cousin Noël Wietrzniak vers 1938. (Collection d’Eve Wietrzniak)

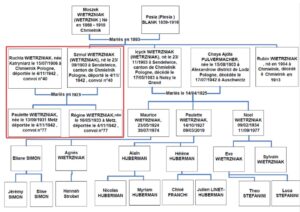

I. Un arbre généalogique qui rassemble les générations

Voici un arbre généalogique de la famille Wietrzniak depuis Moszek et Pesla décédés en Pologne russe au début XXe siècle jusqu’aux générations actuelles qui vivent en France. Dans la partie entourée en rouge figurent Paulette et Régine Wietrzniak, deux victimes de la Shoah déportées par le convoi 77, et leurs parents, Szmul et Ruchla. Eve, Sylvain, Agnès, Alain, Théo, Luca et Hannah avec qui nous avons échangé cette année ne connaissent leur existence que depuis quelques années. Cet arbre symbolise les liens que la famille a retissés avec son passé en partie grâce à notre enquête. En voici les résultats.

II. Une vie avant la Shoah

1. Chmielnick, début du XXe siècle

Tout commence dans la ville de Chmielnick dans l’actuelle Pologne au tout début du XXe siècle. Cette ville faisait alors partie de l’empire russe : depuis le congrès de Vienne en 1815, la partie de la Pologne annexée par la Russie était appelée le « royaume du Congrès ». Cela explique que les actes de naissance de Szmul et de son frère Icyk soient rédigés en russe. Selon Mme Olga Perrot qui a traduit ces documents, ils sont même écrits en vieux russe, donc difficiles à lire et à traduire. Par ailleurs les dates sont indiquées à la fois en calendrier julien et en calendrier grégorien. Nous utiliserons uniquement les dates du calendrier grégorien.

La naissance des deux frères, Icyk et Szmul, fils de Moszchek Wietrzniak et Pesla Blank, est déclarée le 30 novembre 1903 mais elle remonte au 23 novembre. Comme le veut la tradition juive, ils auraient donc été circoncis huit jours après leur naissance. Dans les documents français dont nous disposons, Icyk serait né en octobre 1903 et Szmul en septembre de la même année. Cette curiosité rencontre un écho dans la mémoire familiale rapportée par Eve qui nous a appris que les deux frères avaient en fait deux ans d’écart mais que Moszchek, leur père, avait déclaré les deux naissances en même temps alors que l’aîné avait déjà deux ans !

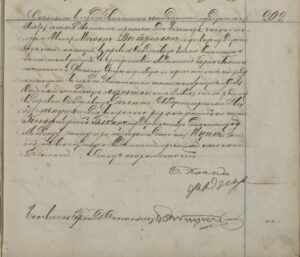

Actes de naissance d’Icyk (202) et Szmul (203). Archives d’Etat de Kielce. (transmis par Mme Agnieszka Jardel, traduits par Mme Olga Perrot)

Des premières années de Szmul en Pologne, nous ne connaissons à peu près rien si ce n’est que leurs deux parents étaient commerçants. Nous savons cependant qu’un troisième garçon, Ruben, est né en 1904 mais il est décédé en 1913. Moszchek, le père, est mort dès 1910. Quant à leur mère, Pesla, elle meurt en 1916. Les deux frères, âgés de seulement 13 et 15 ans se retrouvent donc orphelins. Selon la mémoire familiale, ils sont recueillis par un oncle.

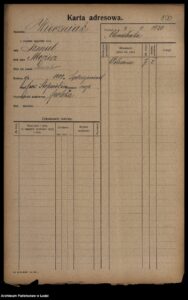

Sur un site de généalogie juive, Eve a trouvé une fiche domiciliaire mentionnant l’arrivée en juin 1920 de Szmul à Lodz où il réside dans la rue Północna mais ne précisant pas quand il quitte cette ville.

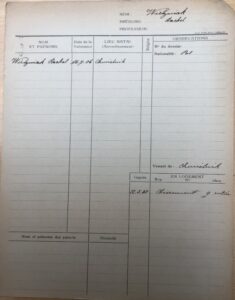

Fiche domiciliaire de Szmul à Lodz datant de 1920.

(Document trouvé par Eve sur Internet, traduit par Véronique Chyla)

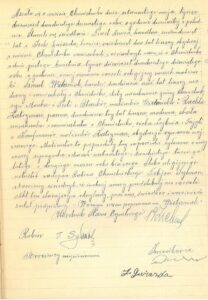

N’ayant pas trouvé trace du mariage de Szmul à Metz, nous avons interrogé les archives municipales de Chmielnik. En effet, Szmul s’y est marié religieusement avec Ruchla Katryniarz le 14 mai 1929. Ruchla était aussi née à Chmielnik en 1906. On peut donc supposer que les deux époux se connaissaient bien. L’acte de mariage nous apprend qu’ils ne savent pas signer. Ils ont donc probablement peu d’instruction. Ce mariage précède de quelques mois leur départ vers Metz où Szmul rejoint son frère Icyk qui y est installé depuis 1923. Marié en 1924 à Lunéville avec Chaja Pulvermacher, il a déjà deux enfants, Maurice, né en 1924, et Paulette, née en 1927.

Acte de mariage de Szmul Wietrzniak et Ruchla Katryniarz le 5 avril 1929 (Archives municipales de Chmielnik ; traduction du polonais par Gustave Deremaux, Véronique Chyla et Renata Dupond).

2. La famille à Metz (années 1930)

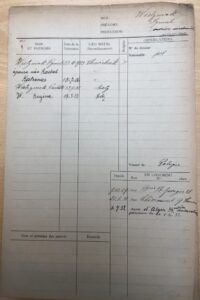

D’après les fiches domiciliaires de Szmul et Ruchla (appelée Rachel en français), Szmul arrive le premier de Pologne le 9 décembre 1929. Il s’installe au 18 de la rue Boucherie Saint Georges sur la colline Sainte Croix. C’est en fait là qu’habitent son frère Icyk, sa femme et leurs deux enfants. Cela confirme ce que retient la mémoire familiale c’est-à-dire que c’est Icyk qui a incité son frère à le rejoindre. Six semaines plus tard, le 20 janvier 1930, il déménage à quelques pas de là au 9 rue Chèvremont. C’est là que Ruchla le rejoint depuis Chmielnik le 22 mars.

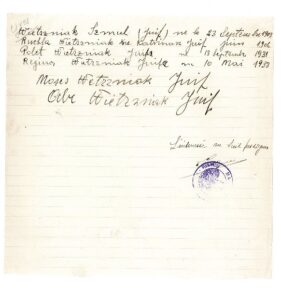

On sait que Szmul est ouvrier cordonnier, Ruchla n’exerce pas de profession. Le 13 septembre 1931, Ruchla donne naissance à une fille, Paulette, à la maternité Sainte Croix qui est un peu plus haut sur la colline. La fillette est prénommée comme sa cousine en hommage à leur grand-mère paternelle, Pesla, respectant ainsi la tradition ashkénaze de donner aux enfants les prénoms de proches défunts. Quelques mois plus tard, le 1er juillet 1932, la famille déménage à nouveau au 34 rue d’Alger qui est en fait la partie supérieure de la rue Boucherie Saint Georges. C’est la dernière adresse de la famille à Metz. Le logement est certainement plus grand que le précédent car une deuxième fille, Régina ou Régine, naît le 19 mai 1933. Les Archives nationales conservent des dossiers de naturalisation de Paulette et Régine. Comme elles sont nées en France, elles peuvent obtenir la nationalité française sur déclaration de leurs parents. Cela montre une volonté d’intégration de la part de Szmul et Ruchla.

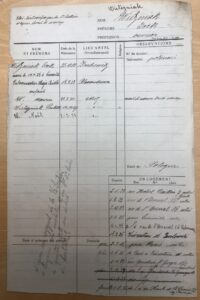

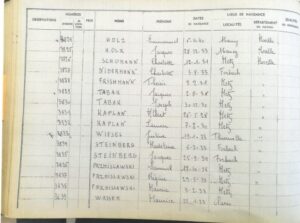

Fiches domiciliaires de Szmul et Ruchla Wietrzniak

(Archives municipales de Metz).

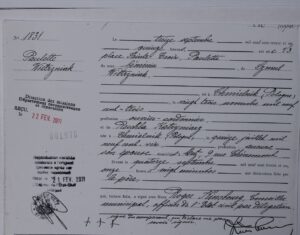

Copie de l’acte de naissance de Paulette Wietrzniak (copie insérée au dossier du Service Historique de la Défense de Caen ayant permis la reconnaissance du décès de Paulette en déportation en 2011). On observe une fois encore que Szmul n’a pas su signer.

On ne sait rien d’autre sur la vie de la famille à Metz. On devine que Szmul et son frère Icyk restent très liés puisqu’ils habitent très près l’un de l’autre. Leurs enfants grandissent probablement ensemble. En 1934, Icyk a un troisième enfant, Noël, qui a donc presque le même âge que ses deux cousines avec qui il a moins d’écart qu’avec son frère et sa sœur. Une photographie conservée par Eve montre son père, Noël, entouré de deux jeunes filles de qui il semble très proche. Il se pourrait que ce soient Paulette et Régine. Si tel est le cas, c’est la seule photo conservée des deux sœurs et elle confirme l’étroitesse des liens entre les cousins.

Photographie de Noël Wietrzniak avec deux jeunes filles qui pourraient être Paulette et Régine. Photographie probablement prise à Marvejols en Lozère vers 1938. (Collection d’Eve Wietrzniak)

III. Le début d’une longue itinérance

1. Contexte de la Seconde Guerre mondiale

En septembre 1939 débute le Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, la France signe l’armistice avec l’Allemagne qui occupe la partie nord et tout le littoral atlantique. Instauré en juillet 1940, le régime de Vichy impose très rapidement des lois antisémites inspirées de celles qui existent en Allemagne nazie. Les Juifs doivent se faire recenser, perdent leurs emplois, doivent porter l’étoile jaune à partir de juin 1942…

2. Yves (Charente Inférieure) : 1940

La fiche domiciliaire d’Icyk nous apprend qu’il quitte Metz dès le début des hostilités et nous savons que c’est pour Montceau-les-Mines où vit déjà la famille de son épouse. Par contre, nous ne savons pas quand Szmul est parti.

Fiche domiciliaire d’Icyk Wietrzniak (Archives municipales de Metz)

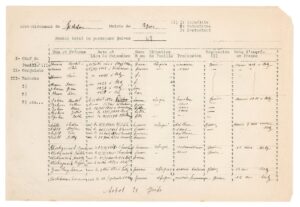

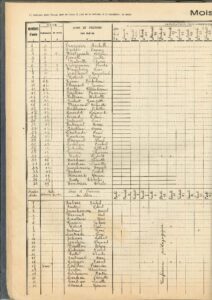

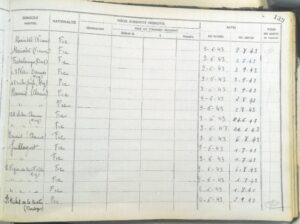

C’est en octobre 1940 en Charente Maritime alors appelée la Charente Inférieure que nous retrouvons la trace de la famille. Elle se fait alors recenser comme juive dans la commune d’Yves. Nous avons la déclaration de la famille qui mentionne aussi un certain Moses et peut-être un Abr(aham) Wietrzniak. On note une grosse faute d’orthographe au prénom « Polet » et la mention une fois de plus que Szmul ne sait pas signer. Nous disposons aussi d’un extrait du recensement général des Juifs vivant dans cette commune constitué à partir des déclarations. Il mentionne 48 Juifs au total.

On en déduit que comme beaucoup de familles juives messines entre septembre 1939 et mai 1940, les Wietrzniak sont partis se réfugier en Charente Inférieure de crainte d’une invasion allemande. Mais Yves étant au bord de l’Atlantique se trouve dans la zone occupée par l’Allemagne à partir de juin. Bien qu’éloignés de la frontière allemande, les réfugiés juifs sont donc rattrapés par les occupants. Ce recensement imposé dès octobre 1940 a permis aux autorités d’identifier et localiser les Juifs vivant en France, facilitant leur persécution. C’est la première étape de l’extermination : une fois ce recensement effectué, les Juifs restent sous étroite surveillance. Ainsi, le mois suivant, le littoral devient interdit aux Juifs et ils sont alors transférés en Dordogne occupée.

Recensement de la famille de Szmul Wietrzniak en octobre 1940 (Archives Départementales de Charente Maritime)

Extrait du recensement des Juifs vivant à Yves en octobre 1940. Il existe aussi une version dactylographiée. (Archives Départementales de Charente Maritime)

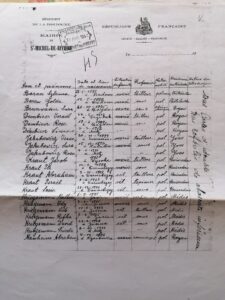

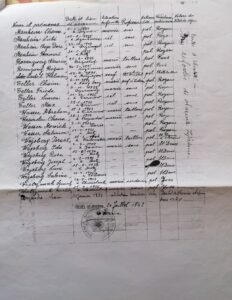

3. Saint-Michel-de-Rivière (Dordogne occupée): novembre 1940 – 8 octobre 1942

C’est dans le petit village de Saint-Michel-de-Rivière que la famille passe les deux années suivantes. Ce village se situe à quelques kilomètres de la ligne de démarcation dans la petite partie de la Dordogne qui est en zone occupée et donc rattachée au département de la Charente. Il accueille à partir de novembre 1940 une douzaine de familles juives qui ont suivi un parcours semblable à celui des Wietrzniak.

C’est à nouveau par un recensement que nous retrouvons leur trace. Celui-ci est effectué le 20 juillet 1942, soit quatre jours après la rafle du Vel d’Hiv à Paris. Il témoigne encore une fois du strict contrôle auquel sont soumis les Juifs et permet leur arrestation quelques mois plus tard.

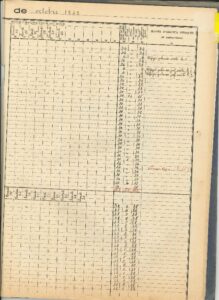

Nous ne disposons d’aucune information sur la vie de la famille dans ce village. D’après les témoignages concernant d’autres familles dans le même cas, on peut supposer que la vie s’écoule de façon relativement paisible et que les nouveaux arrivants, malgré la mauvaise maîtrise du français de la plupart d’entre eux, s’intègrent. C’est certainement plus facile pour les enfants qui maîtrisent la langue et sont scolarisés. On voit ainsi que Régine est inscrite sur le seul registre d’appel de l’école de l’année 1942-1943 que la commune conserve.

Recensement des étrangers vivant à St-Michel-de-Rivière le 20 juillet 1942 (Archives Départementales de la Dordogne)

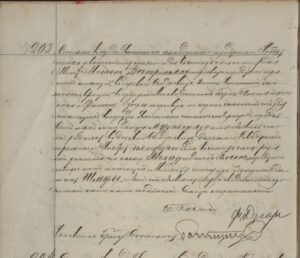

Page d’octobre 1942 du registre d’appel de l’école de Saint-Michel-de-Rivière de 1942-1943 (Archives municipales de Saint-Michel-de-Rivière).

4. La rafle d’Angoulême : 8 octobre 1942 : la dure séparation

Le recensement de juillet 1942 préfigure en fait la grande rafle qui concerne toute la Charente et donc aussi la Dordogne occupée dans la nuit du 8 au 9 octobre 1942. Cette nuit-là, vers deux heures du matin, des gendarmes français viennent arrêter tous les Juifs de Saint-Michel de Rivière et les emmènent à la Salle Philharmonique d’Angoulême (devenue depuis le conservatoire Gabriel Fauré). Sur la page du registre d’appel, à la date du 9, il est fait mention de l’arrestation de Régine qui ne vient désormais plus à l’école.

Au total, ce sont 442 personnes qui ont été rassemblées à Angoulême mais seuls les étrangers, soit 387 personnes dont 89 enfants, ont été transférés à Drancy le 15 octobre puis déportés par le convoi 40 du 4 novembre 1942. Paulette et Régine étant françaises ont donc été séparées de leurs parents dans les jours qui ont suivi la rafle et ne les ont plus jamais revus. Lors de notre visite au Mémorial de la Shoah, nous avons pu voir les fiches d’internement à Drancy de Szmul et Ruchla.

Photographie de la Salle Philharmonique d’Angoulême, actuel conservatoire Gabriel Fauré.

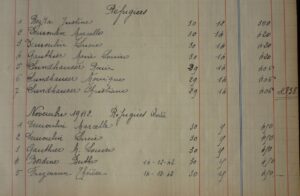

5. Le Bon Pasteur d’Angoulême : novembre-décembre 1942

Comme 19 autres fillettes séparées de leurs parents, Paulette et Régine sont confiées par le Comité des Réfugiés aux religieuses du Bon Pasteur d’Angoulême qui perçoivent pour cela des indemnités journalières de la préfecture. Comme le mentionnent les annales de la communauté, plusieurs salles sont aménagées pour accueillir ces 21 enfants juifs âgés de 2 ans à 16 ans. Cependant, sur l’insistance du rabbin de Poitiers, c’est-à-dire probablement le rabbin Elie Bloch venu de Metz, elles ne restent que deux mois au Bon Pasteur et sont confiées à des familles juives de nationalité française pour continuer à recevoir une éducation religieuse en attendant un éventuel retour de leurs parents. Paulette et Régine quittent donc le Bon Pasteur le 15 décembre mais on ignore dans quelle famille elles ont été accueillies et si elles sont restées ensemble. Cependant, le procès-verbal du 9 juin 1943 dressé à leur arrivée au centre UGIF Lamarck à Paris indique qu’elles proviennent d’Angoulême ce qui laisse penser qu’elles étaient restées dans cette ville depuis le mois de décembre.

Extrait des annales de la Communauté des sœurs du Bon Pasteur de 1942 (courrier des archivistes reçu en novembre 2020)

Extrait de livre de comptes de la Communauté des sœurs du Bon Pasteur d’Angoulême de novembre 1942 (Archives de la Communauté du Bon Pasteur)

6. Les foyers de l’UGIF : juin 1943-22 juillet 1944

L’Union Générale des Israélites de France est créée en novembre 1941 par le gouvernement de Vichy à la demande des Allemands. Elle assure la représentation des Juifs et est chargée de l’action sociale. Tous les Juifs, qui ont préalablement dû se faire recenser, sont tenus d’y adhérer. Les associations juives sont dissoutes et leurs biens lui sont donnés. Elle devient donc un moyen de contrôler les Juifs et sera un maillon essentiel de la politique de déportation. Suite aux premières rafles, l’UGIF a ouvert des maisons d’enfants destinées à héberger les enfants israélites dont les parents avaient été déportés.

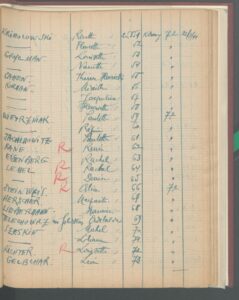

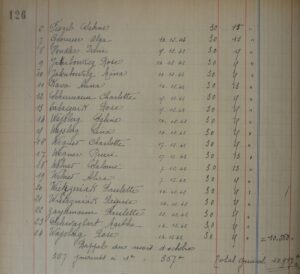

A la date du 9 juin 1943, l’UGIF fait venir au centre Lamarck à Paris les enfants juifs, pour la plupart orphelins sans le savoir, qui étaient dans le département de la Charente. Ce centre, le numéro 28, sert de centre de tri. Sur le registre du centre, on observe que les enfants ne sont pas inscrits par ordre alphabétique mais dans leur ordre d’arrivée. Les deux fillettes sont enregistrées l’une après l’autre ce qui suggère qu’elles sont ensemble pour affronter ce nouveau déracinement. Le registre mentionne une date de sortie le 3 septembre 1943. Nous savons qu’à cette date, les deux fillettes sont envoyées au centre UGIF de Louveciennes, situé en banlieue parisienne, qui a accueilli de nombreux enfants pour des séjours d’été. Elles ne rentrent que le 12 octobre comme le mentionne un autre procès-verbal.

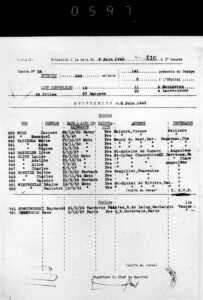

Procès-verbal du centre UGIF Lamarck du 9 juin 1943

(Mémorial de la Shoah).

Extrait du registre du centre Lamarck à la date du 9 juin 1943

(Archives du Centre Israélite de Montmartre).

Procès-verbal du centre UGIF Lamarck du 12 octobre 1943

(Mémorial de la Shoah)

La suite de la chronologie est plus incertaine. On sait que Paulette et Régine ont été transférées au centre UGIF de Saint-Mandé également en banlieue parisienne. On ignore à quelle date précise mais cela pourrait être en février 1944 à la date où Rachel Eisenberg y a probablement été transférée.

Cette Maison d’enfants a été aménagée dans l’ancienne maison de santé située au 5 rue Grandville. En 1944, cet établissement, dirigé par Mademoiselle Cahen, abrite une vingtaine de jeunes filles nées en France entre 1930 et 1939. Selon leur âge, elles sont scolarisées dans différentes écoles. Pour Paulette et Régine, c’est à l’école Paul Bert située dans la rue Mongenot.

L’arrestation et la déportation

C’est au centre de Saint-Mandé que, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, à deux heures du matin, un mois avant la Libération de Paris, le commandant du camp de Drancy, l’officier SS Aloïs Brunner, accompagné de quelques civils, est venu arrêter tous les enfants et leurs responsables. Ils ont été conduits au camp d’internement de Drancy.

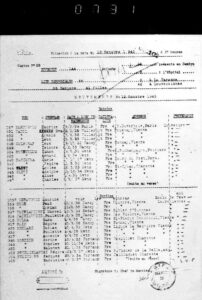

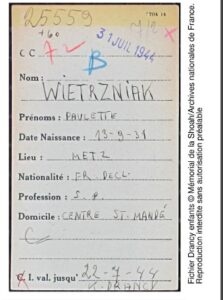

Le cahier de mutation du camp montre encore que les deux fillettes sont enregistrées en même temps. Elles reçoivent deux numéros consécutifs, le 25559 pour Paulette et le 25560 pour Régine. Elles sont logées dans la chambrée 2 de l’escalier 7. Lors de notre visite au Mémorial de la Shoah, nous avons pu obtenir copie de la fiche d’internement de Paulette laquelle renvoie à celle de sa sœur dont elle indique le numéro (« +25560 »).

Cahier d’entrées n°15 du camp de Drancy en date du 22 juillet 1944

(archives nationales, F/9/5788)

Fiche d’internement à Drancy de Paulette Wietrzniak

(Archives nationales, F9 5748)

Neuf jours plus tard, le 31 juillet 1944, les fillettes, Mademoiselle Cahen et tous les enfants placés sous la responsabilité des différents centres de l’UGIF ont été déportés par le convoi n°77 vers le centre de mise à mort d’Auschwitz.

Selon toute vraisemblance, en arrivant à Auschwitz le 3 août, les deux fillettes ont été immédiatement envoyées au centre de mise à mort du fait de leur jeune âge. Leur date de décès officielle a été fixée en 2011 au 5 août 1944.

V. L’importance du travail de mémoire

Au cours de nos entretiens, plusieurs membres de la famille Wietrzniak nous ont confié que la notion de « devoir de mémoire » les gêne. Ils préfèrent parler de « travail de mémoire ». Nous reprenons donc cette expression pour aborder dans cette dernière partie les plaques mémorielles qui, dans un certain nombre de lieux où ont vécu Paulette et Régine, rappellent leur mémoire et leur rendent ainsi hommage.

A Metz

Dans la synagogue polonaise de Metz, une plaque commémorative est dédiée aux martyrs de la communauté juive de la ville. On retrouve le nom « Wischniak S ». Cette orthographe correspond en fait à la prononciation en yiddish du nom Wietrzniak. Icyk, le frère de Szmul, a survécu à la déportation mais n’étant pas revenu vivre à Metz, il n’a pas pu faire inscrire la bonne orthographe. Par ailleurs, ce n’est qu’en 2012, à la demande de sa fille Paulette, cousine de Paulette et Régine, qu’a été rajouté le nom de Chaja, l’épouse d’Icyk morte en déportation.

Plaque commémorative de Metz de la synagogue polonaise de Metz.

A Saint-Michel-de-Rivière

Depuis le 8 octobre 2022, une stèle rend hommage à toutes les familles juives ayant vécu au village entre 1940 et 1942. Cette date n’a pas été choisie au hasard, elle commémore le 80ème anniversaire de la rafle d’Angoulême. Sur le kakémono qui recouvrait la stèle le jour de l’inauguration apparaissent les noms des fillettes Wietrzniak et de leurs parents.

Kakemono posé sur la stèle de St-Michel-de-Rivière le 8 octobre 2022.

A Saint-Mandé

Dans l’école Paul Bert de Saint Mandé, depuis le 25 mai 2023, une plaque commémorative rend hommage aux 41 enfants juifs saint-mandéens déportés dont 39 fréquentaient l’école. Parmi eux se trouvent Paulette et Régine. Cette plaque rappelle qu’au total 11400 enfants juifs ont été déportés depuis la France.

Le message « NE LES OUBLIONS JAMAIS » clôt la plaque.

Plaque commémorative de l’école Paul Bert de Saint-Mandé.

Au mémorial de la Shoah

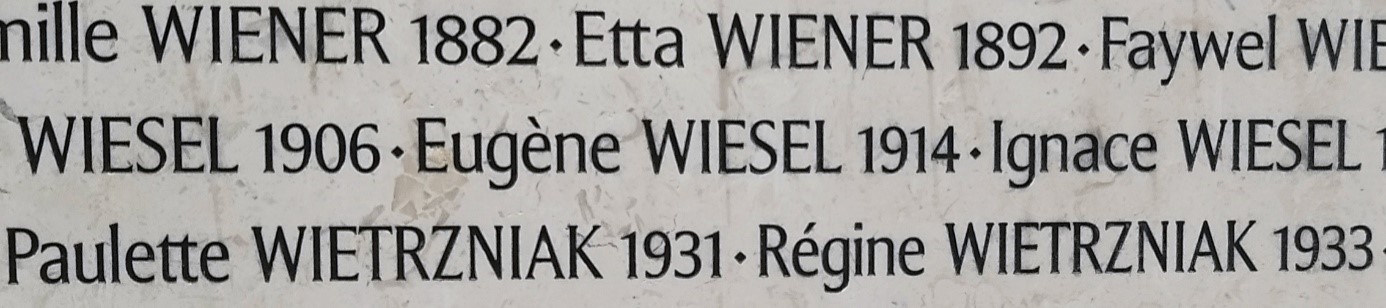

Depuis 2005, le Mémorial de la Shoah, situé à Paris, est un lieu de mémoire dédié à la persécution et à l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Créé initialement en 1956 sous le nom de Mémorial du Martyr Juif Inconnu, il joue un rôle essentiel dans la transmission de l’histoire et la lutte contre l’oubli. Il abrite aussi un musée qui présente des expositions permanentes et temporaires ainsi qu’un centre de documentation qui conserve des archives précieuses sur la Shoah. Sur le mur des Noms sont gravés les noms des 76000 Juifs déportés de France. Nous nous y sommes rendu le 29 janvier 2025 au cours d’une sortie scolaire et nous avons pu prendre quelques photos, notamment :

Partie du Mur des Noms où sont inscrits les noms de Paulette et Régine.

Remerciements : nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce travail tout particulièrement les membres de la famille Wietrzniak avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Nous remercions aussi M Gérald Sim, professeur d’histoire-géographie à La Rochelle, qui nous a fourni de nombreux documents fort utiles pour mener à bien notre enquête.

Réalisée par le groupe 2 de la classe de terminale 8 du lycée Louis Vincent de Metz.

Professeurs : Fanny Cavion, professeur d’anglais ; Matthieu Testa, professeur documentaliste ; Bruno Mandaroux, professeur d’histoire-géographie.

This biography of Paulette WIETRZNIAK has been translated into English.

English

English Polski

Polski

Bravo à tous pour ce travail de recherche très détaillé