Régine WIETRZNIAK

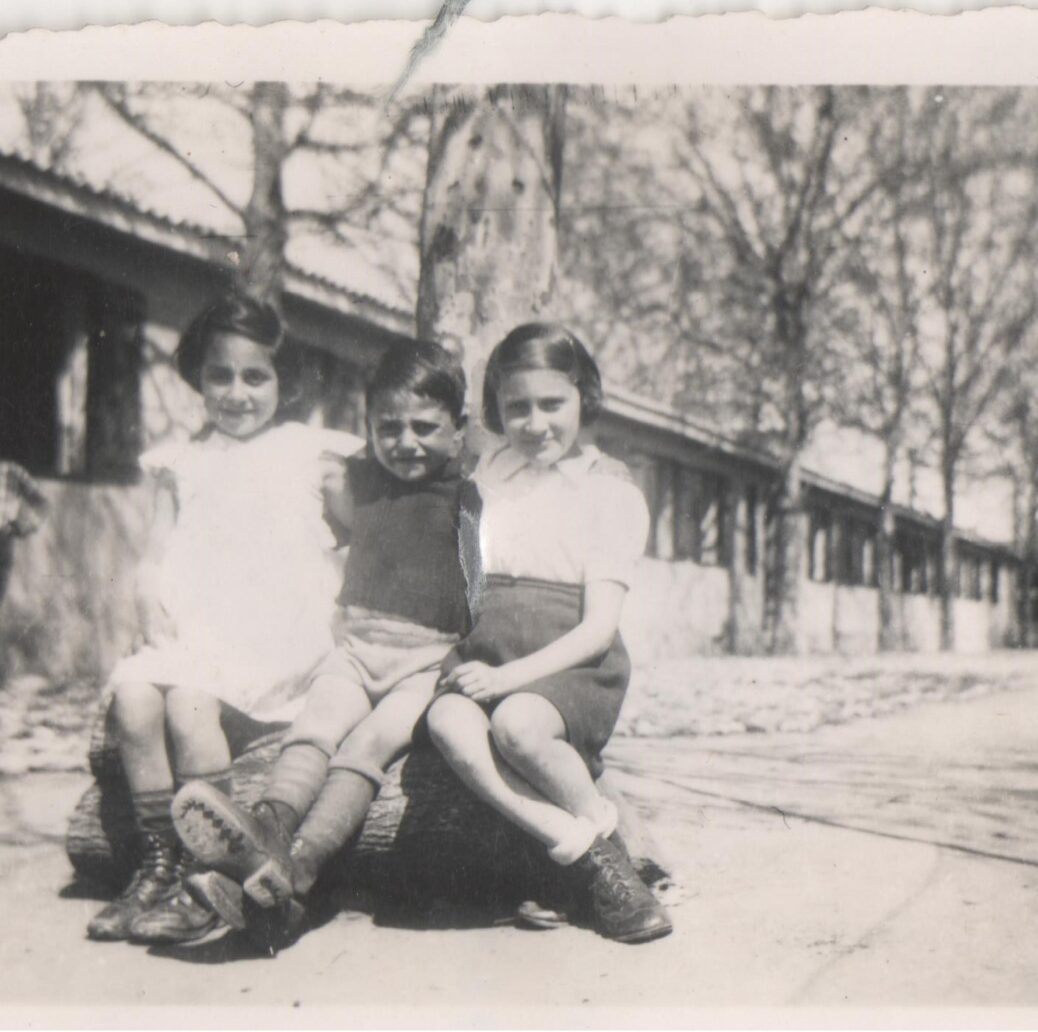

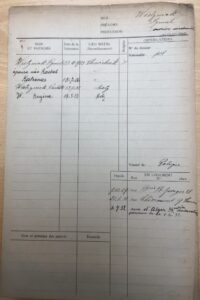

Photographie présumée de Régine et Paulette Wietrzniak avec leur cousin Noël Wietrzniak vers 1938 (collection d’Eve Wietrzniak).

I. Présentation générale de la famille WIETRZNIAK

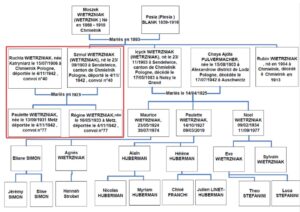

1. Généalogie de la famille

Voici l’arbre généalogique de la famille Wietrzniak, qui permet de mieux comprendre les liens qui unissent ses membres et leur histoire. Tous les membres de la famille descendent de Moszek Wietrzniak et Pesla Blank, un couple marié à Chmielnik en Pologne en 1893. De leur union naissent trois enfants, Rubin, Icyk, et Szmul Wietrzniak, ce dernier étant le père des deux fillettes dont nous allons parler. Paulette et Régine Wietrzniak sont nées respectivement le 13 septembre 1931 et le 16 mai 1933 à Metz. Malheureusement, comme elles sont juives, les deux fillettes sont déportées par le convoi 77 en juillet 1944, partageant ainsi le sort tragique de milliers d’enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Arbre généalogique de la famille WIETRZNIAK sur 5 générations

2. Les parents de Régine et Paulette

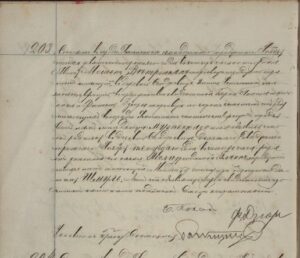

Avant d’aborder le destin tragique de Régine et de sa sœur Paulette, il est essentiel de retracer l’histoire de leurs parents et leur parcours, afin de mieux comprendre leur situation avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Leur père, Szmul Wietrzniak est né le 23 septembre 1903 à Chmielnik en Pologne russe. La Pologne abrite alors l’une des plus importantes communautés juives d’Europe. A Chmielnik, les familles juives sont nombreuses et une grande synagogue rassemble les membres de la communauté. En 1920, Szmul s’installe à Lodz, où il commence une nouvelle vie mais on ne sait pas combien de temps il y reste. En avril 1929, c’est à Chmielnik qu’il épouse religieusement Ruchla Katriniarz, née dans cette même localité le 15 juillet 1906. Il exerce le métier d’ouvrier cordonnier, une profession courante à cette époque.

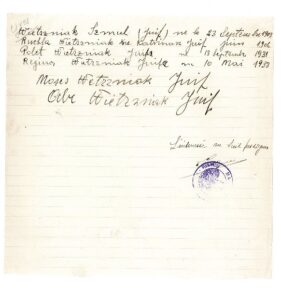

Acte de naissance de Szmul Wietrzniak

(Archives d’Etat de Kielce, document transmis par Mme Agnieszka Jardel, traduits par Mme Olga Perrot)

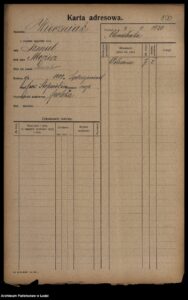

Fiche domiciliaire de Szmul Wietrzniak à Lodz en 1920

(Document trouvé par Eve Wietrzniak, petite-fille de Szmul, sur un site de généalogie juive)

3. L’arrivée de la famille à Metz

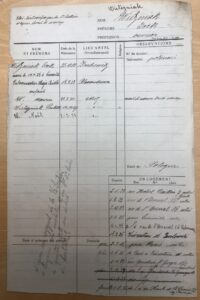

D’après les fiches domiciliaires conservées aux archives municipales, c’est peu de temps après leur mariage que Szmul et Ruchla émigrent vers la France. Ils font comme de nombreuses familles juives d’Europe de l’Est qui fuient les discriminations de leur pays d’origine et s’installent notamment à Metz, où la communauté juive est déjà bien implantée. Dans un premier temps, en décembre 1929, Szmul s’installe rue de la Boucherie Saint-Georges où son frère Icyk avec qui il n’a que deux ans d’écart vit avec son épouse et ses deux premiers enfants. Après qu’il a emménagé au 9 rue Chèvremont, sa femme Ruchla le rejoint en mars. Ils y résident pendant plus de deux ans avant de déménager à nouveau en juillet 1932 au 2 rue d’Alger. Il est à noter que ces trois adresses successives sont vraiment très proches. Szmul exerce la profession d’ouvrier cordonnier.

Fiche domiciliaire de Szmul Wietzniak (Archives Municipales de Metz)

Fiche domiciliaire de Ruchla Wietzniak (Archives municipales de Metz)

Fiche domiciliaire de Icyk Wietrzniak (Archives municipales de Metz)

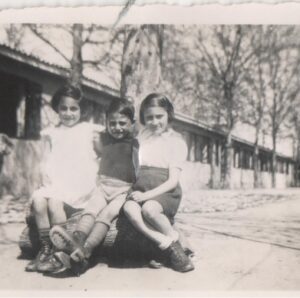

C’est tout près de leurs domiciles, à la maternité Sainte Croix, que naissent leurs deux filles : Paulette, le 13 septembre 1931, et Régine, le 16 mai 1933. On ne sait rien de l’existence de Régine et Paulette à Metz. On sait seulement qu’elles vivent à proximité de leurs trois cousins germains. En effet, en 1934, Icyk a un troisième enfant, Noël, qui a donc presque le même âge que ses deux cousines. Une photographie conservée par Eve montre son père, Noël, entouré de deux jeunes filles de qui il semble très proche. Il se pourrait que ce soient Paulette et Régine. Si tel est le cas, c’est la seule photo conservée des deux sœurs et elle confirme l’étroitesse des liens entre les cousins.

Photo de Noël Wietrzniak entouré de deux fillettes qui sont peut-être Régine et Paulette (collection d’Eve Wietrzniak).

II. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la famille Wietrzniak se réfugie à Yves

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, il est impossible d’ignorer la haine que les nazis vouent aux Juifs. La crainte d’une invasion pousse de nombreuses familles juives de Lorraine à fuir. La plupart sont évacuées en train vers la Charente-Inférieure où elles sont néanmoins rattrapées par les nazis en juin 1940 puisque tout le littoral atlantique est en zone occupée suite à la signature de l’armistice le 22 juin. Le régime de Vichy collabore rapidement avec l’Allemagne, notamment en adoptant dès le mois d’octobre une législation antisémite.

On ignore à quelle date précise la famille Wietrzniak quitte Metz. On retrouve sa trace à Yves où elle est recensée en octobre 1940 en raison de sa confession juive. Dès lors, la famille est sous surveillance. On observe que sur le document par lequel Szmul déclare sa femme et ses enfants, il est question de Moses et Abr(aham) Wietrzniak mais on ignore qui sont ces personnes.

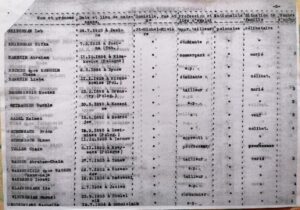

Fiche de recensement à Yves en octobre 1940

(Archives Départementales de Charente Maritime)

Fiche de recensement de la famille Wietrzniak à Yves en octobre 1940

(Archives Départementales de Charente Maritime)

III. En novembre 1940, la famille Wietrzniak est déplacée à Saint-Michel-de-Rivière en Dordogne occupée

Ce recensement des Juifs permet ensuite au régime de Vichy et aux autorités allemandes de contrôler strictement les juifs. Dès le mois suivant, la famille Wietrzniak est envoyée à Saint-Michel-de-Rivière, un petit village dans la partie de la Dordogne qui est occupée. Nous n’avons aucune information précise sur la vie de la famille dans ce petit village mais, d’après des témoignages concernant d’autres familles, on peut supposer que la vie s’écoule paisiblement. La famille Wietrzniak est cependant à nouveau recensée en juillet 1942, seulement quelques jours après la rafle du Vel d’Hiv à Paris, où plus de 13 000 Juifs, dont beaucoup d’enfants, ont été arrêtés par la police française et envoyés vers les camps. Ce deuxième recensement marque une étape fondamentale dans la persécution dont est victime la famille.

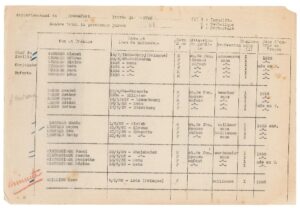

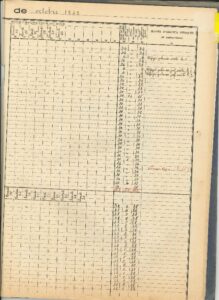

Fiche de recensement à Saint-Michel-de-Rivière en juillet 1942

(Archives Départementales de Dordogne)

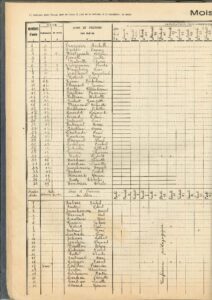

Sur un registre scolaire d’appel de l’école de Saint-Michel-de-Rivière de l’année scolaire 1942-1943, on constate que Régine est bien inscrite à la rentrée d’octobre mais la mention « Réfugié polonais – arrêté le 9 » figure face à son nom sur la troisième ligne.

Registre scolaire de l’école de Saint Michel de rivière

(Archive départementale de la Dordogne)

IV. La famille est séparée lors de la rafle de la Salle Philharmonique d’Angoulême

En effet, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1942, une grande rafle de Juifs étrangers a lieu dans toute la Charente et la Dordogne occupée qui lui est rattachée. Les 442 personnes arrêtées, uniquement parce qu’elles sont juives, sont rassemblées dans la salle philharmonique d’Angoulème. Régine et Paulette étant françaises, elles sortent de la salle au bout de quelques jours. Par contre, leurs parents sont transférés à Drancy le 15 octobres 1942, un camp d’internement situé au nord de Paris, qui sert de centre de transit avant la déportation vers les camps nazis. Drancy est à cette époque sous le contrôle direct des autorités françaises. Le camp est une étape terrible, marquée par des conditions de vie extrêmement dures : surpopulation, malnutrition, violences et absence d’hygiène. Peu de temps après leur internement, Szmul et Ruchla sont déportés vers Auschwitz-Birkenau dans le convoi 40 du 4 novembre 1942. Pour l’immense majorité des 1000 déportés juifs partis ce jour-là, ce voyage est sans retour.

Plaque commémorative de la rafle du 8 octobre 1942 au conservatoire d’Angoulême

Paulette et Régine l’ignorent, elles sont désormais orphelines. Heureusement, elles restent ensemble. Avec 19 autres enfants, elles sont confiées aux religieuses du Bon Pasteur d’Angoulême pendant environ un mois. Pour chaque enfant pris en charge, la communauté reçoit une sous indemnité journalière. Cependant, à la demande du rabbin Bloch (rabbin de Metz exilé à Poitiers), les enfants sont ensuite confiés à des familles juives françaises. Régine et Paulette quittent le Bon Pasteur le 15 décembre mais on ignore si elles vivent dans la même famille par la suite.

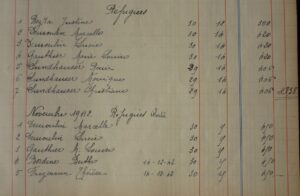

Extrait de livre de comptes de la Communauté des sœurs du Bon Pasteur d’Angoulême de novembre 1942 (Archives de la Communauté du Bon Pasteur)

V. Les deux sœurs dans les centres UGIF

1. Régine et Paulette intègrent le centre Lamarck

Les centres UGIF sont des établissements gérés par l’Union Générale des Israélites de France (UGIF), une organisation créée en novembre 1941 sous l’occupation allemande. L’UGIF a été mise en place par le régime de Vichy sous la pression des autorités nazies, dans le but de regrouper les Juifs de France afin de mieux les contrôler. Officiellement, cette organisation a pour mission de représenter les Juifs en France et de fournir une aide sociale, notamment aux enfants orphelins et aux familles fragilisées par les lois antisémites du régime de Vichy.

Des centres UGIF ont été ouverts dans plusieurs villes de France, principalement à Paris et dans le sud du pays. Ces établissements accueillent des enfants juifs dont les parents ont été arrêtés ou déportés, ainsi que des adultes en grande précarité. L’objectif de ces centres est de regrouper ces enfants, mais cette concentration les expose malheureusement au risque de rafles et de déportation

C’est dans ce contexte que Régine et Paulette sont accueillies au centre UGIF de la rue Lamarck, également appelé centre n°28, situé à Paris. Elles y arrivent le 9 juin 1943, en même temps que d’autres enfants venus d’Angoulême ayant eux aussi été séparés de leurs parents. On ignore dans quelles familles elles vivaient depuis leur sortie du Bon Pasteur.

Le 3 septembre 1943, les deux fillettes sortent du centre Lamarck comme il est mentionné dans la liste des sorties. Elles rejoignent le centre UGIF de Louveciennes pour un séjour estival jusqu’au 12 octobre.

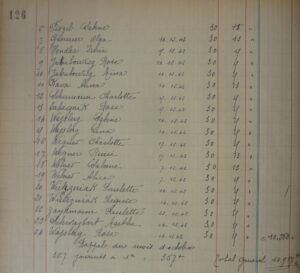

Fiche des effectifs du centre numéro 28 (centre Larmarck) le 9 juin 1943

Fiche des effectifs du centre numéro 28 (centre Larmarck) le 3 septembre 1943

Fiche des effectifs du centre numéro 28 (centre Larmarck) le 12 octobre 1943

2. Les fillettes au centre UGIF de Saint-Mandé

Régine et Paulette ont par la suite été transférées au centre UGIF de Saint-Mandé, une commune de la banlieue parisienne. Nous ignorons la date exacte de l’arrivée des deux fillettes dans ce centre, car aucun document précis ne permet de la déterminer. Elles ont cependant été scolarisées à l’école Paul-Bert, comme l’atteste une plaque commémorative. C’est à Saint-Mandé que sont arrêtées les deux fillettes le 22 juillet 1944 en même temps que tous les enfants des centres UGIF de la région parisienne.

Plaque commémorative à Saint-Mandé du groupe Paul Bert (25 mai 2023)

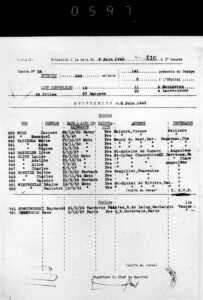

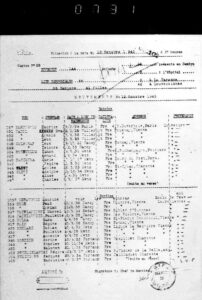

VI. Régine et Paulette à Drancy, avant la déportation

Après leur arrestation, Régine et Paulette sont internées à Drancy. On peut imaginer ce que les deux fillettes ont enduré en s’appuyant sur les témoignages des survivants. Le camp était surpeuplé, avec des conditions sanitaires déplorables. Les internés souffraient de malnutrition, de violences quotidiennes et d’humiliations constantes. Chaque personne internée était identifiée par un numéro attribué à son arrivée. Paulette porte le numéro 25 559 et Régine le numéro 25 560. Elles sont logées au niveau de l’escalier 7, chambre 2 du camp.

Fiche d’internement à Drancy de Régine Wietrzniak

(Archives nationales, F9 5748)

En arrivant à Drancy, le destin des deux fillettes est scellé. Neuf jours plus tard, le 31 juillet 1944, les fillettes, Mademoiselle Cahen et tous les enfants placés sous la responsabilité des différents centres de l’UGIF ont été déportés par le convoi n°77 vers le centre de mise à mort d’Auschwitz. Selon toute vraisemblance, en arrivant à Auschwitz le 3 août, les deux fillettes ont été immédiatement envoyées au centre de mise à mort, c’est-à-dire dans les chambres à gaz, du fait de leur jeune âge. Leur date de décès officielle a été fixée en 2011 au 5 août 1944.

Remerciements : nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce travail tout particulièrement les membres de la famille Wietrzniak avec qui nous avons eu le plaisir de travailler. Nous remercions aussi M Gérald Sim, professeur d’histoire-géographie à La Rochelle, qui nous a fourni de nombreux documents fort utiles pour mener à bien notre enquête.`

Biographie réalisée par le groupe 1 de la classe de terminale 8 du lycée Louis Vincent de Metz.

Professeurs : Fanny Cavion, professeur d’anglais ; Matthieu Testa, professeur documentaliste ; Bruno Mandaroux, professeur d’histoire-géographie.

This biography of Régine WIETRZNIAK has been translated into English.

English

English Polski

Polski