Schabse FANCHEL

Schabsé Fanchel et les siens, 1880-1944, Convoi 77

Schabsé source : P. Deweerdt

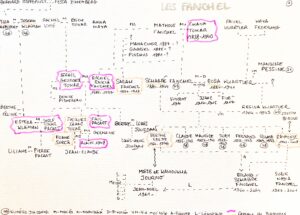

Cette deuxième version de l’histoire des Fanchel a été motivée par plusieurs éléments. Tout d’abord, le dossier déposé à la CIVS en février 2025 est en cours d’instruction ce qui a demandé de nouvelles recherches ainsi que des précisions à apporter à la commission. Ensuite, ces recherches se sont traduites par des rencontres qui ont fait avancer la connaissance que l’on pouvait avoir de la famille Fanchel. Enfin la découverte d’un carton d’archives particulièrement pertinent a éclairé leur histoire.

Voici donc une version largement corrigée de la biographie de Schabsé.

A la fin de l’hiver 2004, il y a 21 ans, Ida Grinspan était venue témoigner auprès des classes de 3e, à ma demande. J’étais alors un très jeune professeur d’histoire dans un collège de banlieue.

A cette occasion, Ida avait parlé avec un de mes élèves, Andersen Nshimiye, “mineur” isolé Tutsi âgé de 19 ans, qui avait perdu son père, tué au Rwanda, et dont la famille avait été dispersée.

Ils avaient parlé longuement, deux rescapés de génocides du monde contemporain.

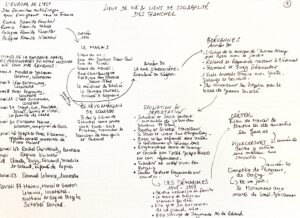

Depuis plusieurs années, passionnée de micro-histoire, j’ai mené avec mes classes, longtemps en binôme avec ma collègue Aurélie Trinkwell, des projets reposant sur l’histoire locale : dans un premier temps sur la Première Guerre mondiale à l’occasion de son centenaire avec par exemple l’histoire du dernier poilu brévannais ou du lien entre mémoire familiale et guerre. Ensuite, sur les faits de résistance dans la commune, Brévannes et l’hôpital Emile Roux ayant rassemblé de nombreux résistants, communistes, dont les rues de la ville portent aujourd’hui les noms : Pierre et Angèle le Hen, Jean-Marie-Prugnot, Marie le Naourès, Marius Dantz et tant d’autres… En s’intéressant à l’hôpital Emile Roux, mon mari et moi avons rassemblé une base de données sur les déportés brévannais. Plus récemment, nous avons travaillé sur le Convoi 77, et la famille Fanchel, pour laquelle il a effectué un énorme travail de recherche dans les différents fonds d’archives en France et à l’étranger. Le travail mené sur la famille Fanchel a été l’occasion de faire exploiter des données et faire rechercher des points précis par une intelligence artificielle dotée d’une fonction de deep research[1], mais aussi de critiquer et croiser les résultats obtenus avec les sources dont nous disposions. Force est de constater que cela a ouvert de nouvelles pistes de travail et éclairé certains points de l’histoire des Fanchel, notamment leur parcours migratoire, avec l’accès aux archives ukrainiennes mais nous en parlerons par la suite.

Entre octobre 2024 et mai 2025, la classe de 4eC a travaillé sur la biographie de Schabsé Fanchel, père de famille déporté par le convoi 77, ce convoi qui a causé la mort du père d’Ida Grinspan. J’ai voulu partager avec cette classe un travail de recherche de plusieurs années pour qu’ils acquièrent une méthodologie de la recherche aux archives, la démarche de l’historien et qu’ils s’approprient l’histoire de leur territoire en citoyens éclairés, afin de la replacer dans le contexte des migrations à l’échelle de la planète.

D’une certaine façon, il s’agit aussi de rendre leur histoire à la famille Fanchel dont plus aucun membre ne subsiste. C’est ce que Claire Podetti a appelé une “restitution inversée”.

La problématique qui a été donnée aux élèves dans le cadre du projet a été la suivante :

Comment les migrations passées et présentes et les trajectoires individuelles peuvent-elles être des clés de lecture de notre territoire ?

En 2019, les archives du Convoi 77 m’ont transmis 3 noms : Nathan Potzeha, Regina Potzeha et Schabsé Fanchel.

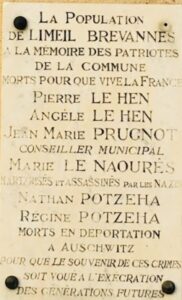

Nathan et Regina[2] sont inscrits sur le monument aux morts de la commune avec la mention morts en déportation à Auschwitz, pour que le souvenir de ces crimes soit à jamais voué à l’exécration des générations futures.

Source : Geneanet

Mais pas Schabsé.

Son histoire, ainsi que celle de sa famille, témoignent des parcours migratoires de nombreuses familles ashkénazes d’Europe de l’Est chassées par l’antisémitisme.

Schabsé, le parcours d’un immigré fuyant l’antisémitisme

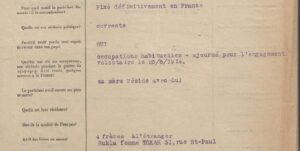

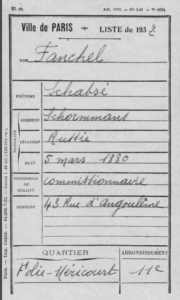

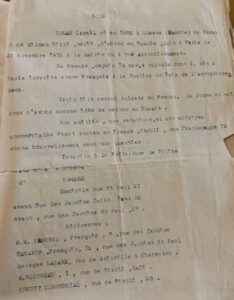

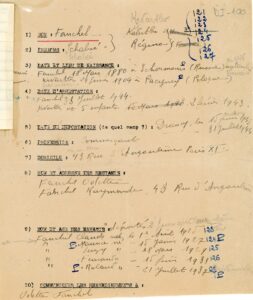

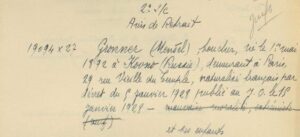

Schabsé FANCHEL (le père), est né le 05/03/1880 à Schornmans (ou Schorniansk) en Bessarabie, actuelle Ukraine.

Il est le fils de Mathous, ou Mottez, ou Mollé Fanchel et de Hona, ou Chana ou Anna Tokar[3], venue en France avec lui. Elle vit 27, rue des Jardins Saint-Paul à Paris en 1936[4].

Source : recensement de 1936, archives municipales de la ville de Paris

Après son décès, à Brévannes, où elle va finir ses jours, avenue Allary, Hona, Anna ou Chana, est inhumée au cimetière de Bagneux à la fin de l’été 1940.

Source : archives municipales de la ville de Paris

Malak, Salimata, Malha

La personne dont l’archive parle est Chana Tokar. L’archive déclare son décès. Elle nous apprend que Chana est née en Russie et décédée en août 1940. Elle est la mère de Schabsé.

Le rêve américain de Schabsé

Avant de s’installer définitivement en France, Schabsé part aux Etats-Unis avec son frère Gabriel. Ils embarquent à Hambourg sur le Batavia, et ils arrivent à Ellis Island le 31 décembre 1906[5]. Le manifeste nous apprend que Schabsé mesurait 1,77 mètres et avait les cheveux noirs et les yeux gris. On pense que Schabsé n’a pas pour objectif de s’installer définitivement aux Etats-Unis car son lieu de destination est New York, alors que celui de Gabriel est la ville de Glendale en Pennsylvanie. Schabsé cite comme référence Seindel Jeldmann et Gabriel cite Simael Teldmann, ce qui est assez ressemblant. L’état du manifeste est assez mauvais et difficile à lire.

Gabriel, son frère cadet, né vers 1885, mesure 1,70 m. Il est décrit comme blond aux yeux bleus, avec un visage marqué par la petite vérole. On ne sait pas encore ce qu’il est advenu de lui.

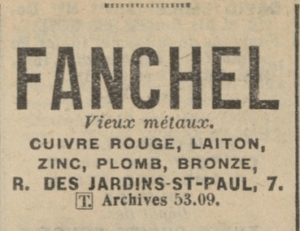

Schabsé se fixe dans le Marais où il va exercer diverses professions : caoutchoutier, marchand de tissus et de vieux métaux, commissionnaire… Il voyage de nouveau aux Etats-Unis en 1912, il a alors 32 ans, embarque à Cherbourg le 24 juillet sur le Kronprinzessin Cecilie qui arrive à destination le 30 juillet à Ellis Island. Ce manifeste nous confirme que Schabsé ne sait ni lire ni écrire. Il déclare se rendre chez un ami, monsieur Timberg, 48, Lenox avenue à NYC. Sa dernière visite à New York remonte à 1908.

En recherchant les frères de Schabsé dans les listes de voyageurs conservées aux Archives Nationales de Washington, on a d’ailleurs trouvé qu’en 1962, la première fille de Schabsé, Berthe Odette, fait elle aussi un voyage aux Etats-Unis.

Pinshus H, un des quatre frères de Schabsé, peintre, est parti de Brème sur le Rhin le 30 Juillet 1903, à destination de Baltimore, il a déclaré être marié et se rendre chez son beau-frère (monsieur Cohen) à Saint-Louis[6]. Il a alors 32 ans.

Retour en France et installation dans le Marais

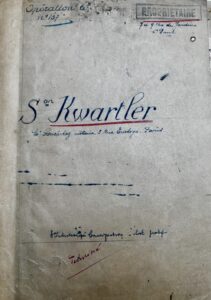

Schabsé a un premier enfant, Vincent en 1911 et il se marie en 1913 avec Rosa Kvartler ou Kwartler, polonaise née en Autriche, née le 12/11/1884.

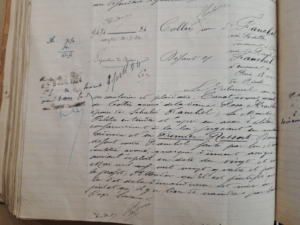

Source : archives municipales de la ville de Paris, 1913.

Ils parlaient yiddish, en témoigne la présence d’un interprète à leur mariage.

Schabsé tente de s’engager pour la France durant la Première Guerre mondiale. Dépendant du 3e bureau de recrutement de Paris, il se présente en août 1914 mais est réformé. Cette information est mentionnée dans son dossier de naturalisation.

Source : Gallica

Selon Esther BENBASSA[7] dans son Histoire des juifs de France, Paris, Seuil (coll. « Points. Histoire »), 1997, p. 251, citée par Anaëlle Riou ; au sein du convoi 77, 7 hommes de confession juive et de nationalité étrangère se sont engagés volontairement dans l’Armée française ou la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale : Barouch Alazraki, Sol Ange, Sigismond Bloch, Joseph Brodsky, Nissim Cambi, Schabsé Fanchel et Maurice Marian.

L’article de Philippe-Efraïm Landau sur Les Juifs russes à Paris pendant la Grande Guerre, cibles de l’antisémitisme dans la revue Archives juives de 2001 apporte quelques pistes : “La méfiance, voire l’hostilité latente à l’égard des 30 000 immigrés juifs de l’Empire russe résidant à Paris ne date certes pas du conflit. Elle s’exprime dès la décennie précédente au cours de laquelle ils sont massivement arrivés dans la capitale. Comme les autres étrangers, une simple inscription à la Préfecture de Police ou à la mairie, conformément au décret du 2 octobre 1888, leur permet de résider sur le sol français, d’y trouver un emploi et de s’intégrer. […]

Les Juifs russes, qui ont fui les mesures et les violences antisémites de l’Empire tsariste, se répartissent distinctement dans Paris. Plus de 60% des immigrés se retrouvent dans la petite industrie de la confection – dont la casquette, le vêtement et la fourrure – concentrée principalement dans le Marais et, dans une moindre mesure, à Montmartre.[…] Une fois les nationaux mobilisés, les étrangers peuvent souscrire à un engagement volontaire pour la durée de la guerre en vertu du décret du 3 août. À partir du 24 août, plusieurs milliers de Juifs s’inscrivent, soit environ 8 500 sur un total de 31 000 enrôlements d’étrangers. Le premier jour, sur 1 560 demandes, environ 900 sont faites par des Juifs russes. Dans la capitale, vingt-sept comités d’enrôlement s’adressant à chaque minorité sont créés. Sur les quatre comités russes, deux sont organisés par des Juifs. En plein quartier Saint-Gervais Amédée Rothstein, Jacques Schapiro et Haïm Cherschevski fondent celui de la rue de Jarente qui recueille près de 3 000 adhésions dont 2 000 effectuées par les Russes.

Cet autre article de Philippe-Efraïm Landau intitulé, Frères d’armes et de destin. Les volontaires juifs et arméniens dans la Légion étrangère (1914-1918), dans la revue Archives juives de 2015, apporte des précisions sur le sort des volontaires juifs russes : C’est donc en vertu des promesses émancipatrices de la guerre et de leur profond respect pour la grandeur française que ces immigrés, méprisés et massacrés dans leurs pays d’origine, se mobilisent et sont prêts à se sacrifier pour une nation qui avait su les traiter, selon Yéchiel Kogan, « comme ses propres fils ». Défilant sur la place de la Bastille et acclamés aux cris de « Vivent les Russes ! Vivent les Juifs » par les Parisiens, plusieurs centaines d’individus distribuent des affichettes en yiddish et en français où la foule enthousiaste peut lire : « Frères ! C’est le moment de payer notre tribut de reconnaissance au pays où nous avons trouvé l’affranchissement moral et le bien-être matériel. » […]

Il séjourne au grand Hôtel de Bagnoles et Tessé-la-Madeleine en 1923 avec sa femme, ce qui montre qu’il a une bonne situation financière :

Source : archives municipales de la ville de Paris.

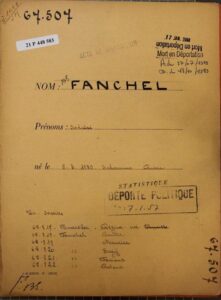

Schabsé devient français

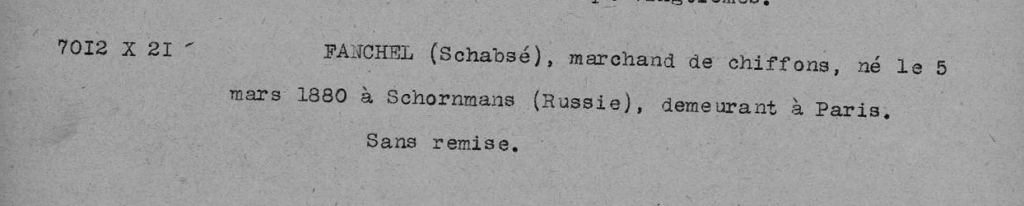

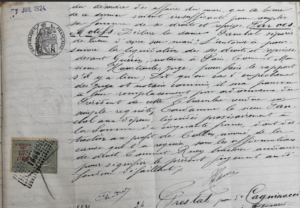

Schabsé est naturalisé français en 1925, après une première demande rejetée en 1922.

Source : archives municipales de la ville de Paris,1925.

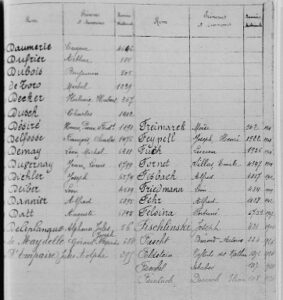

Edison : Fanchel Schabsé, marchand de chiffons, né le 5 mars 1880 à Schornmans Russie, demeurant à Paris. Il est naturalisé.

Son dossier de demande de naturalisation nous apporte de nombreux renseignements : Schabsé et sa femme déposent deux demandes simultanément. La première demande, de fin 1921 est rejetée au motif qu’il n’a “aucune utilité pour notre pays”.

Source : Archives Nationales

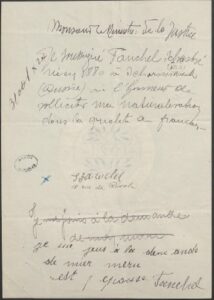

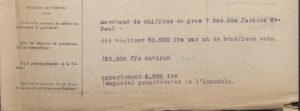

Le second dossier, daté de fin 1924, nous apprend que Schabsé tient absolument à rester en France.

Source : Archives Nationales

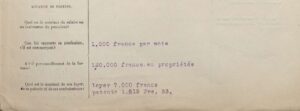

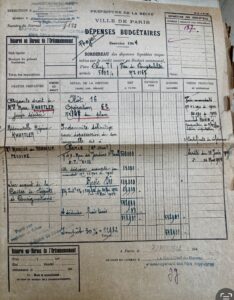

Il a prospéré économiquement, car il s’est acquitté du droit de sceau le plus élevé, soit deux fois 1201 francs, ses renseignements de moralité et d’opinion politique sont satisfaisants. Ci-dessous, la partie financière des deux dossiers de naturalisation, qui montre son enrichissement.

Source : Archives Nationales.

Il obtient alors une réponse favorable.

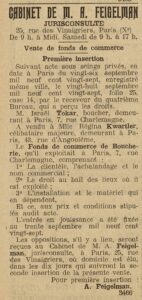

Pour ses affaires, il bénéficie de l’aide d’un conseiller juridique qui rédige ses documents.

Après sa naturalisation, il n’effectue pas son service militaire en France car il a été déclaré inapte lorsqu’il s’est volontairement engagé dans la Légion étrangère au début de la Première Guerre mondiale. Réformé en 1914, il a cependant effectué 7 années de service militaire en Russie.

On trouve également la mention de sa sœur Rachel ou Rukla Tokar, domiciliée 31, rue Saint-Paul, dont nous reparlerons plus tard. Son autre sœur Sarah est décédée depuis 1913. On apprend aussi qu’il a quatre frères à l’étranger, dont Manacher, boucher à New York qui aurait combattu auprès des Etats-Unis durant la Première Guerre mondiale. Manacher ou Menasches serait né vers 1887 et a embarqué le 22 Juin 1907 à bord du navire Batavia parti d’Hambourg pour Ellis Island. Le manifeste indique qu’il est tailleur et mesure 1,70 m. Il est indiqué qu’il se rend à New York rejoindre son frère Schabsé, ce qui confirme le séjour de ce dernier. Nous vous avons déjà présenté Gabriel et Pinshus.

Un notable

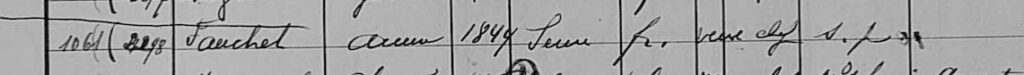

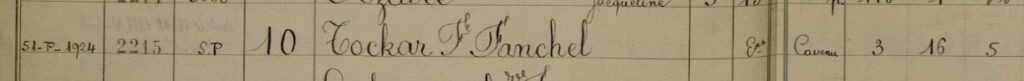

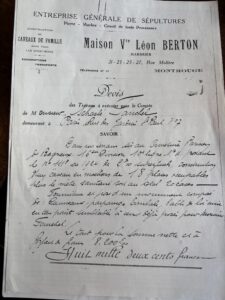

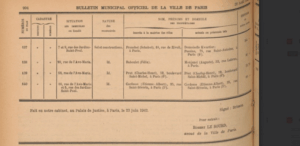

En 1926, Schabsé vit 7, rue des Jardins Saint-Paul à Paris, comme l’atteste son bon de commande pour un caveau de 18 places au cimetière de Bagneux[8]. Il est propriétaire de l’immeuble, comme nous l’apprend son dossier de naturalisation et le sommier foncier que nous avons consulté.

Source : Archives personnelles de monsieur Journo, avec son aimable autorisation.

Cette commande est vraisemblablement un caveau destiné à être une œuvre caritative. En effet, aucun membre de sa famille n’y est enterré. La mention “caveau Fanchel” apparaît en haut de la tombe, les personnes enterrées sont décédées entre 1924 et 1926[9].

La famille Fanchel a cinq autres concessions dans la section 3 du cimetière de Bagneux.

Source : M-A Deweerdt

Une vie maritale complexe

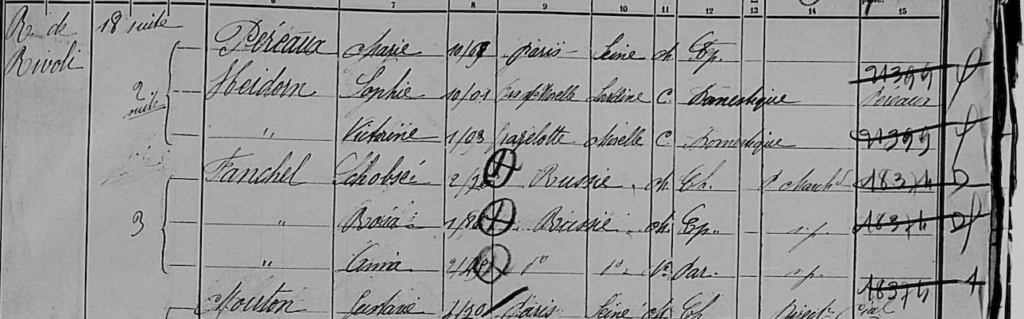

Avec Rosa, sa femme, il occupe plusieurs domiciles, dont certains : 27, rue des Jardins Saint-Paul, où vivent également Rachel Fanchel et Hana Tokar, puis 18, Rue de Rivoli à Paris, un appartement au loyer onéreux.

Il est inscrit sur les listes électorales en 1932 ce qui montre qu’il est électeur, mais il est alors domicilié 43, rue d’Angoulême.

Source : archives municipales de la ville de Paris.

Malgré leur situation aisée, Schabsé et Rosa ont plusieurs enfants qui ne survivent pas : Vincent, Isaac, ainsi qu’une petite fille morte née et non nommée.

Le dossier de naturalisation de Schabsé nous apprend que sa femme, Rosa, a eu une fille en 1904, Reginy ou Regina, de père inconnu.

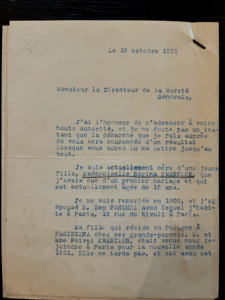

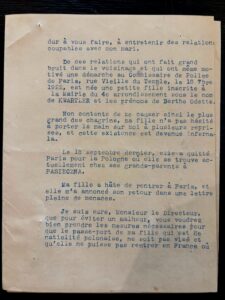

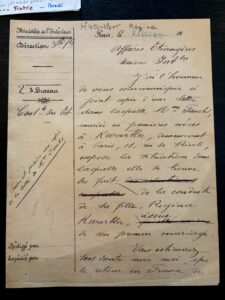

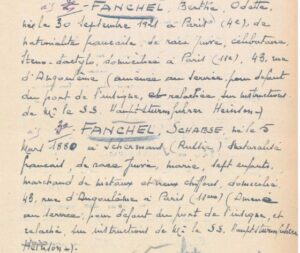

Regina vient passer les fêtes de fin d’années 1920-1921 à Paris et Schabsé en tombe amoureux. De cette liaison naît Berthe Odette, le 30 septembre 1921 à Paris 4e, alors que Régina a 17 ans. Regina Kwartler a pour ce motif fait l’objet d’un dossier à la sécurité intérieure, en 1922, qui fait partie des fonds de Moscou. On y trouve un courrier de sa mère Rosa :

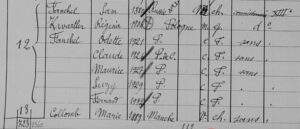

Manifestement le courrier de Rosa reste sans effet car Schabsé aura entre 1925 et 1942 six autres enfants avec Regina : Claude, Suzy Clara, Maurice, Fernand, Roland et la petite Raymonde.

Certains naissent à Paris, d’autres à Brévannes, témoignant des différents lieux de vie de la famille.

Ismaila et Mohamed

Cette archive date de 1922, elle parle des rapports entre une mère et sa fille et de menaces répétitives. Elle demande que des mesures soient prises et que Regina ne puisse pas avoir de visa. Cela nous apprend que les parents doivent respecter leurs enfants et inversement.

Jo-Yie, Jaya, Gabriel

Dans cette archive, Rosa parle de sa fille, Regina. Rosa veut empêcher sa fille de rentrer en France pour éviter un malheur. Sa fille a en effet eu un enfant, Berthe, avec Schabsé . Cela a motivé une démarche au commissariat de police de Paris. Cette archive nous apprend que les sept enfants de Schabsé ne sont pas à Rosa mais à Regina.

Lina et Maïssane

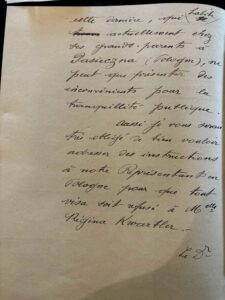

Cette archive explique que Régina se trouve actuellement en Pologne, et qu’il ne faut pas qu’elle revienne en France, car elle présente des inconvénients pour la tranquillité publique. À cause de sa conduite, il faudrait lui refuser un visa.

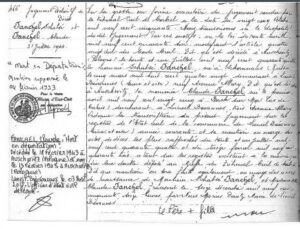

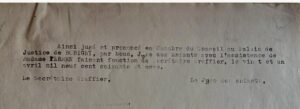

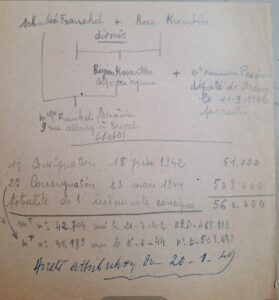

Cela éclaire les relations entre Rosa et Regina, et la séparation des biens entre Schabsé et Regina, puis leur divorce en 1929. Voici le jugement par défaut de la séparation de biens, établi en faveur de Rosa :

Source: P. Deweerdt

Comme dit précédemment, Schabsé et Rosa vivaient avec la mère de Schabsé, Onna ou Hona[10], rue de Rivoli :

Source : recensement de 1926, archives municipales de la ville de Paris.

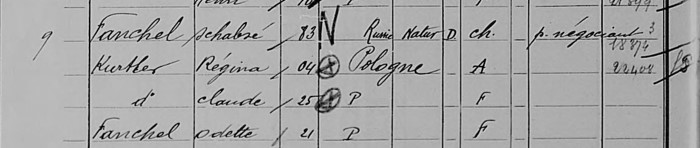

Schabsé est également recensé au 43, rue d’Angoulème la même année MAIS avec Regina, sa compagne, fille de Rosa, et leurs deux premiers enfants.

Source : recensement de 1926, archives municipales de la ville de Paris.

Schabsé divorce en 1929 de Rosa, et poursuit sa vie commune déjà entamée avec Régina.

Les revers de fortune de Schabsé

Schabsé rencontre des difficultés financières après son divorce de Rosa : en témoignent ses deux faillites et son homologation de concordat.

Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica, 1927

Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica, 1927.

Transcription : Paris le 17/08 : Schabsé Fanchel, vieux métaux, chiffons, 7, rue des Jardins Saint-Paul, 50% sans intérêts, 10% six mois après homologation, 10% 6 mois après ce premier paiement, 10% chacune des 3 années suivantes.

Faillite de 1929 (25/10/29)

Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica.

Jaya

Cette archive de 1929 traite de la faillite de l’entreprise de S. Fanchel. Cette archive nous apprend que lorsque des entreprises font faillite, il est possible de solder les dettes. Il était négociant en chiffons et vieux métaux, rue des jardins Saint-Paul à Paris (archive BNF).

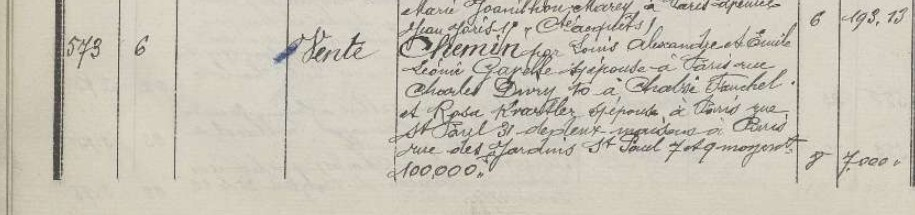

En janvier 1929, il achète deux lots au 14, rue des jardins Saint-Paul :

Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica

Ici en 1928, on le trouve dans l’annuaire du commerce (Bottin Didot).

Source : archives de la ville de Paris.

La réquisition et l’expropriation

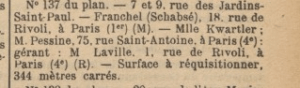

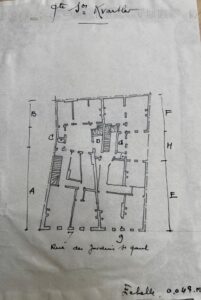

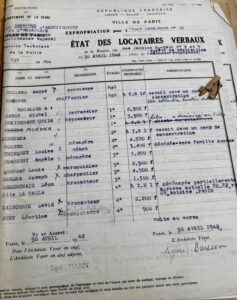

Son commerce et ses logements des 7 et 9, rue des Jardins Saint-Paul, sont réquisitionnés puis lui et Regina en sont expropriés, ce qui constitue une spoliation. Ils étaient propriétaires de ce lieu, mais on ne sait pas s’ils ont reçu un dédommagement.

Source : Archives de Paris

Elias, Amayas et Adam

Cette archive date de 1919. Dans cette archive, on apprend l’achat de deux bâtiments pour la somme de 100 000 francs.

Cette adresse appartenant à l’îlot 16, elle est réquisitionnée puis Schabsé et Regina sont expropriés. On pense qu’ensuite la famille est partie à Brévannes, comme l’explique Isabelle Backouche dans Paris transformé le Marais 1900-1980 Créaphis Éditions. Elle décrit l’aménagement de l’îlot 16 comme une somme de politiques publiques entre hygiénisme et stigmatisation des familles juives.

Réquisition de 1942

Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica

Expropriation de 1943[11]

Source : Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Gallica

Kylian : Archive d’expropriation de Schabsé et Régina des 7 et 9, rue des Jardins Saint Paul, on y indique deux autres domiciles : 18, rue de Rivoli pour Schabsé et 75, rue Saint Antoine pour Regina. Elle date de juin 1942, elle vient de la BNF.

Source : Isabelle Backouche

Schabsé et Rosa : un mariage qui ne va pas durer

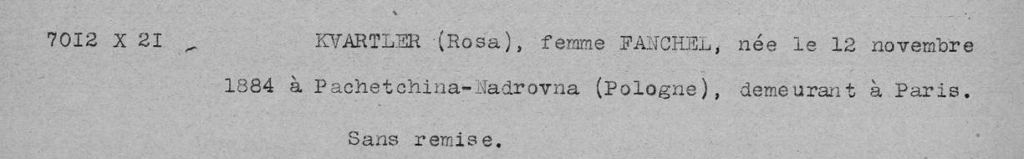

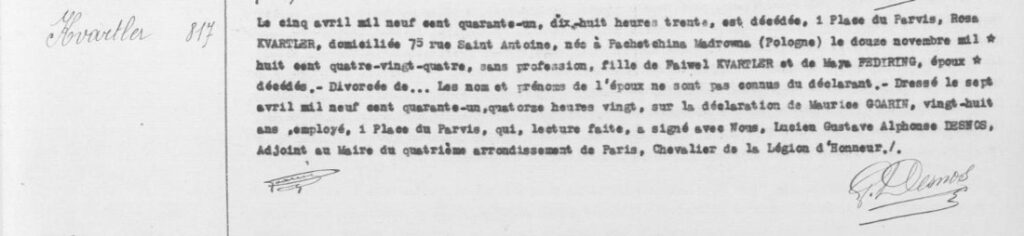

Rosa Kvartler, 1884-1940, épouse de Schabsé de 1913 à 1929

Rosa Kvarlter (Kwartler), épouse Fanchel, fille de Faïvel Kvartler et Haya ou Maya Fredering ; est née le 12/11/1884 à Pachetchna Nadrovna (Pacziejna) en Autriche de parents polonais.

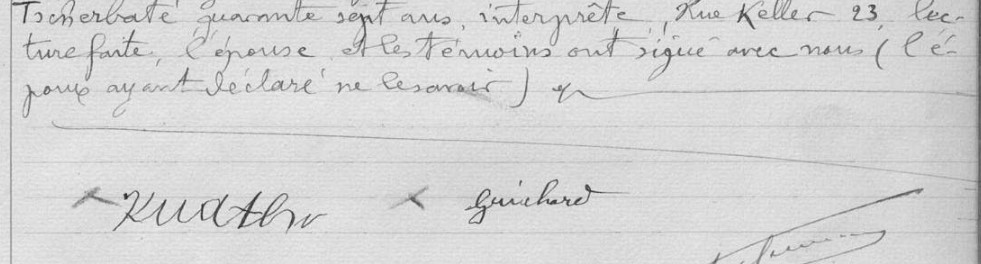

Quand elle épouse Schabsé, le 25 mars 1913 à 9H50 à la mairie du 4e arrondissement de Paris, elle vit 27, rue des Jardins Saint Paul, et n’a pas de profession (ménagère). Elle est dispensée du consentement de ses parents par une note du procureur.

Les témoins du mariage sont Emile Guichard, 52 ans, garçon de salle ; Isidore Golstein, 28 ans, mécanicien ; Pierre Xavier, 72 ans, tapissier, Haïm Tcherbaté, 47 ans, interprète. Schabsé ne savait pas écrire et sa femme assez pour signer en bas de son acte de mariage.

Source : Source : archives municipales de la ville de Paris.

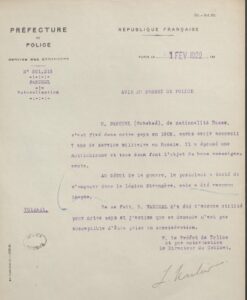

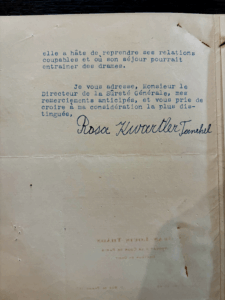

Rosa, très en colère contre Schabsé et ses écarts de conduite avec sa fille, écrit un courrier à la préfecture de police pour que Régina n’aie pas l’autorisation de revenir de Pologne, ce qui n’aboutit pas et elle engage pour défendre ses intérêts un très célèbre avocat, maître Jean-Louis Thàon.

Le directeur de la Sûreté nationale appuie la demande de Rosa et de son avocat.

Source : Archives Nationales

Rosa et Schabsé signent un contrat de séparation de biens en 1924, après les difficultés conjugales que l’on connaît. Rosa est alors assistée d’un avoué ainsi que d’un notaire, alors que Schabsé ne se présente pas aux audiences.

Source : archives municipales de la ville de Paris.

Rosa est également naturalisée le 06 février 1925, les femmes étant à cette époque associées à la demande de leur époux.

Source : archives municipales de la ville de Paris.

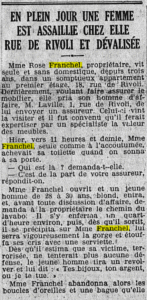

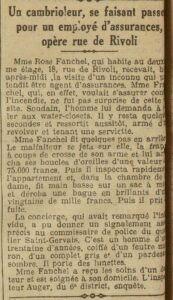

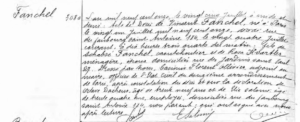

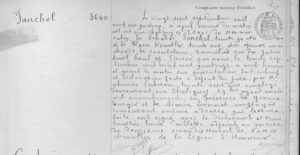

Elle semble par la suite avoir une vie aisée, comme l’atteste ce faits-divers relaté dans le journal l’Oeuvre du 6 janvier 1928 où elle se fait dérober ses boucles d’oreilles et une bague d’une grande valeur par un faux représentant. Elle a par ailleurs un domestique que l’on trouve mentionné dans les recensements.

Rosa va vivre rue de Rivoli durant encore plusieurs années. Le loyer y est onéreux (8000 francs). Les travaux récents d’Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Éric Le Bourhis sur la spoliation des biens mobiliers sont, à ce titre, intéressants, car nous n’avons pas d’informations concernant ce que pouvaient représenter les biens matériels des Fanchel. Isabelle Backouche, qui a répondu à ma demande, n’a pas étudié les adresses des domiciles de la famille dans son ouvrage.

Source : Gallica.

Source : Gallica.

Dans Paris Midi, le 6 Janvier 1928, elle revient sur cette agression et également sur ses difficultés conjugales de façon assez burlesque. L’article évoque en effet le sort des femmes seules, et décrit Rosa comme une “petite dame ronde et très forte”, qui expose sa situation familiale et explique que ses revenus ne sont pas si importants parallèlement au vol de bijoux de grande valeur qu’elle a subi.

Source : Gallica.

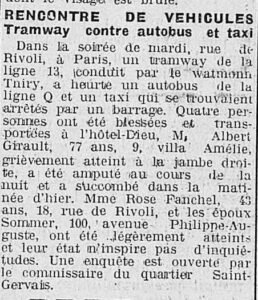

En novembre 1928, elle est victime d’un accident de la route relaté dans Le Petit Champenois : journal républicain quotidien :

Source : Gallica.

Elle divorce le 15 avril 1929 de Schabsé.

Elle décède à l’Hôtel Dieu le 05 avril 1941 et est inhumée à Bagneux, seule.[12]

Source : Archives Municipales de la ville de Paris

Source : M-A Deweerdt

Vincent et Isaac, ses fils décédés, sa fille décédée non nommée

Schabsé et Rosa auront trois enfants, dont aucun ne survivra.

Vincent Fanchel 21/07/1911- 24/07/1911[13]

On ne sait pas où Vincent a été inhumé, il n’y pas de traces de lui.

Source : archives municipales de la ville de Paris.

Isaac Fanchel 27/09/1914- 6/06/1915

Source : archives municipales de la ville de Paris.

Isaac repose à Bagneux où il est inhumé en 1926 lorsque son père fait faire un caveau familial.

Source : P. Deweerdt

Source : Archives personnelles de monsieur Journo, avec son aimable autorisation.

Enfant mort né en 1917 : Leur fille, morte née en 1917 n’a pas de prénom. Elle a été inhumée à Bagneux, 102-8-14, lorsque que nous nous sommes rendus sur place, le conservateur nous a expliqué que sa tombe avait été une concession temporaire de 5 ans et qu’on ne pouvait pas savoir ce qu’il était advenu de ses restes.

La vie de Schabsé et Régina

Régina Kwartler, déportée par le convoi 47 en date du 11 février 1943

Regina ou Reginy est née en février 1904 à Pasieczna en Pologne.

A cause de leur homonymie, on a longtemps confondu Rosa et Regina. Elles sont bien deux personnes distinctes : mère et fille.

Source : P. Deweerdt

Son dossier est conservé à Caen au Service historique de la Défense, Cote AC 21 P 471 025[14]. Regina est née de père inconnu, elle vit habituellement en Pologne avec ses grands-parents, les parents de Rosa. Après la naissance de Berthe-Odette, elle retourne en Pologne quelque temps, mais malgré les démarches de sa mère, elle revient vivre avec Schabsé.

On sait peu de choses de Regina, si ce n’est qu’elle participe activement aux affaires familiales. Par exemple, en 1927, elle rachète une boucherie à la famille Tokar :

Source : archives municipales de la ville de Paris.

On retrouve souvent le nom des Tokar associé à celui des Fanchel : on est presque certains que le lien est le mariage d’Israël Tokar et Rachel Fanchel, sœur ou demi-sœur de Schabsé.

Les Fanchel et les Tokar qui n’ont pas été déportés sont inhumés à Bagneux dans deux sépultures dos à dos. Durant l’enquête, j’ai eu l’occasion de rencontrer un petit-fils d’Israël Georges Tokar et sa femme, Pierre et Liliane.

Source : Archives Nationales, fonds de Moscou

Diego et Devan

Cette archive fait partie de la demande de naturalisation de la famille Tokar. Elle nous apprend qui cite comme référence son beau-frère François. Cela nous apprend que la femme d’Israël pourrait bien être la sœur de Francois (Schabsé). Cela prouve donc le lien de parenté entre les deux familles.

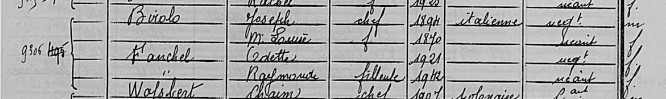

Regina est recensée rue d’Angoulême en 1931 et 1936, avec les enfants eus avec Schabsé :

Source : archives municipales de la ville de Paris.

Régina possédait également une maison à Brévannes, 9, avenue Allary ainsi qu’un terrain non bâti.

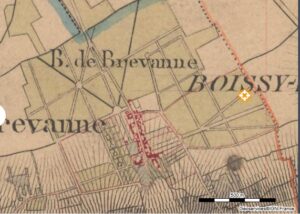

Source : IGN remonter le temps.

Il était alors facile et rapide de rejoindre la campagne depuis le chemin de fer de la Bastille.

Source : Archives de la mairie de Limeil-Brévannes.

A Limeil-Brévannes, la famille Fanchel retrouve d’autres familles parlant la même langue. Si l’on observe le recensement de 1936, on voit que les Polonais représentent la communauté étrangère la plus importante dans la commune, comme le relève monsieur Lassalle[15] :

Dans le recensement du 6 juin 1936, la commune compte 5865 habitants ; dont 1090 au sanatorium et 908 à l’Hospice.

Nationalité déclarée :

- Allemande 2

- Américaine 1

- Belge 17 dont 2 enfants

- Espagnole 2

- Hollandaise 2

- Italienne 52 dont 20 enfants

- Polonaise 112 dont 47 enfants

- Portugaise 2

- Russe 4

- Serbe 1

- Suisse 17 dont 2 enfants

- Tchèque 20 dont 2 enfants

Une des premières hypothèses de mon travail était d’essayer de prouver que ces familles qui parlaient le yiddish et partageaient une religion commune avaient pu avoir des liens de sociabilité. Guy Lassalle a mené l’enquête, et en observant très attentivement, les recensements entre les deux guerres mondiales sur la commune, il a relevé certaines choses :

“Au 5, rue de Boissy, en 1921, on trouve monsieur Laurent Dufossé. Sa femme est Jeanne Geninet épouse Dufossé, elle est dactylo et employée par les Fanchel. A l’époque où Jeanne épouse Laurent, en 1919, elle est employée de commerce et est domiciliée… 13, rue de Boissy ce qui est l’adresse de Nathan et Regina Potzeha”. On la retrouve ensuite à d’autres adresses à Brévannes, elle sera notamment employée à l’hôpital Emile Roux. Selon Monsieur Lassalle « L’hospice de Limeil ayant un grand service de sanatorium, avait des difficultés pour embaucher des infirmières (peur de la maladie). A partir de 1920, il y avait 450/500 morts par an. Dès 1932, l’hospice avait son école pour les infirmières. Des familles venaient de province (Bretagne, Auvergne, etc) pour combler tous les postes ».

On peut donc être presque certains que les familles Fanchel et famille Potzeha se sont connues et fréquentées.

Laurent va trouver la mort pendant la guerre, son nom est d’ailleurs inscrit sur le monument aux morts. C’est un parent (un oncle) de Josette Soubriez née Dufossé qui a témoigné et que nous vous présenterons plus tard.

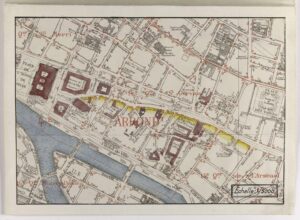

Sur ce document, on voit parfaitement l’emplacement de la maison des Fanchel :

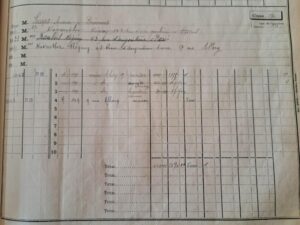

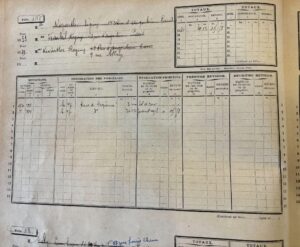

La consultation des matrices du cadastre napoléonien pour les propriétés bâties et non bâties, aux archives départementales du Val-de-Marne, nous renseigne sur l’attachement des Fanchel à la commune de Brévannes.

Regina acquiert en 1930 la maison du 9, avenue Allary comme en témoigne ce document :

Source : matrice cadastrale, AD 94

Par ailleurs, elle possède également 39 ares du Parc de Brévannes, folio 1187, achetés en 1930, dont on ne sait pas ce qu’ils sont devenus après la Guerre, le cadastre ne mentionnant pas d’autre propriétaire. Cette parcelle se trouve aujourd’hui dans le quartier de l’école Picasso.

Source : matrice cadastrale, AD 94

On peut penser que Regina et les enfants s’installent à Brévannes définitivement à partir de 1935 : tout d’abord parce que c’est l’adresse qui apparaît sur le cadastre, ensuite car ses deux derniers enfants, Roland et Raymonde, y naissent.

On remarque que le cadastre mentionne aussi les propriétaires du 11, avenue Allary qui possèdent aussi la maison du 3, avenue Allary, dernier domicile de Chana Tokar. Le 11 avenue Allary abritait en effet une fabrique de paillassons avec des métiers à tisser ; pour couvrir les cultures dans les champs. Les paillassons étaient sulfatés pour éviter le pourrissement. Les ouvrières étaient en majorité polonaises. L’employeur était Monsieur Graff. Le 13 août 1941, il y a un grand incendie dans la fabrique En 1946, au recensement, les mêmes ouvrières sont indiquées au 11 avec la famille Graff. L’emplacement actuel est la Résidence du Clos de Boissy au 11-15 av. Allary.

Elle participe également à la vie du foyer en achetant des matériaux aux enchères selon La Journée industrielle, 23 juillet 1937.

Source : Gallica.

Mais début 1942, on constate une intensification et une radicalisation de la politique anti-juive en zone occupée : les rafles se multiplient.

Selon Claude Singer, Historien, Université de Paris I (DUEJ), dans Les grandes rafles de Juifs en France,

À partir de l’été 1942, ce sont désormais tous les Juifs de France, sans distinction de sexe, d’âge ou de nationalité, qui sont menacés. Et la menace est très sérieuse puisque les arrestations débouchent, dans la plupart des cas, sur des déportations vers une destination inconnue, hors du territoire national. L’opinion publique apparaît troublée par cette radicalisation et exprime aussi sa réprobation. Comment accepter en effet la succession de scènes d’horreur qui accompagnent les rafles, en particulier les cris et les pleurs des jeunes enfants lorsqu’ils sont arrachés à leurs parents ? […] En 1943 et 1944 arrestations, rafles et déportations se poursuivent, tant à Paris qu’en zone occupée ou en zone sud. Au total, de mars 1942 à août 1944, 75 000 Juifs sont déportés hors de France. La majorité sont des Juifs étrangers mais un tiers environ de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants sont des Juifs français. Il faut dire que les autorités allemandes ne faisaient aucune différence entre Juifs français et Juifs étrangers. Pour l’Allemagne nazie, tous les Juifs, sans distinction d’âge et de nationalité, étaient voués aux déportations et à l’extermination.

Elles concernent des citoyens étrangers comme Régina et français comme les enfants Fanchel. Les enfants vont à l’école Anatole France et portent l’étoile jaune, selon leurs camarades de classe, monsieur Bernard Berton, mesdames Solange Falière et Josette Soubriez, qui sont des connaissances de Guy Lassalle et de son épouse.

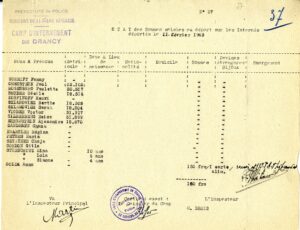

Regina est arrêtée le 02 février 1943 ( jour de la reddition de von Paulus à Stalingrad), à Brévannes, et internée à Drancy avec Claude, Maurice, Fernand, Suzy, Roland et la petite Raymonde, huit mois, puis déportée.

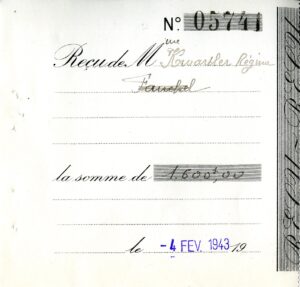

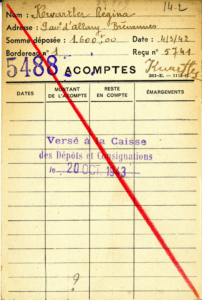

A son arrivée au camp de Drancy, le 03 février, elle a sur elle 1600 francs, ce qui est une somme conséquente.

Source : Archives de la Préfecture de police de Paris

Lors de sa déportation, il n’est pas fait mention d’argent saisi sur sa personne.

Source : Archives de la Préfecture de police de Paris

La somme qu’elle possède à son entrée au camp sera ensuite reversée à la Caisse des dépôts.

Source : Archives de la Préfecture de police de Paris

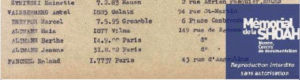

Voici le texte qui retrace son arrêt de mort : Extrait du Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld, édition de 1978. Notices des convois mises à jour par Jean-Pierre Stroweis.

L’interruption des transports dura pendant près de deux mois. Eichmann et la Sipo-SD de France firent en décembre le point de la situation et des perspectives de déportation pour le début 1943. Le 31 décembre, Knochen câble à Eichmann que la déportation reprendra à la mi-février, sans pouvoir préciser le nombre de Juifs touchés par cette mesure. Mais, dès le 21 janvier 1943, Knochen câble à nouveau à Eichmann. Il lui demande quelles sont les possibilités de transport pour 1 200 Juifs susceptibles d’être déportés. Il lui indique que 3 811 Juifs sont internés à Drancy, dont 2 159 Français. Il lui pose enfin la question : les Juifs français peuvent-ils être déportés ?

Le 25 janvier, Günther, l’adjoint de Eichmann, répond que le Ministère des Transports du Reich a donné le feu vert pour des possibilités de transport par wagons de marchandises pour 1 500 à 2 000 Juifs, de Drancy à Auschwitz. Contre la déportation des Juifs français, câble Günther, pas d’objection, si elle s’effectue en accord avec les lignes directrices de l’évacuation des Juifs de France. Il indique, en outre, que l’escorte de Drancy à la frontière du Reich sera désormais assurée par un kommando du SD de Metz et qu’à partir de la frontière, ce sera la police d’Ordre (Ordnungspolizei), qui se chargera d’escorter le convoi jusqu’à Auschwitz. Le 26 janvier, Knochen télexe à toutes les gestapos régionales : arrêtez tous les Juifs déportables et transférez-les à Drancy. […]

Le 3 février, Röthke, chef du service anti-juif de la Gestapo, télexe au RSHA à Berlin, au bureau d’Eichmann, que le 9 et le 11 février, 2 trains partiront pour Auschwitz, à 8 h 55, avec environ 1 000 Juifs. Le 5 février, Röthke télexe à l’Ordnungspolizei que 3 convois sont prévus et que des commandos d’escorte de 12 à 15 hommes doivent être fournis. Le même jour, Röthke demande à la Gestapo de Dijon de transférer les Juifs en leur pouvoir pour déportation les 9 et 11 février. Au lendemain du départ du convoi du 9 février, Röthke, chef du service anti-juif de la Gestapo, rédige une note détaillée, qui porte le paraphe de ses destinataires, Knochen, le chef des services de sécurité et de la police de sûreté, la Sipo-SD, et le général Oberg, chef des SS et de la police allemande en France [XXVc-204].

Dans son rapport, Röthke indique : 837 Juifs français sont internés à Drancy, à la suite des rafles de décembre 1941 et de 1942, plus 661 Juifs français ayant enfreint les lois. L’Office central de sécurité du Reich, le RSHA, a donné le feu vert pour de nouveaux transports de 1 000 Juifs aux dates du 9, du 11 et du 13 février 1943.[…] De même, le second convoi et à partir avec 1 000 Juifs apatrides ou appartenant à des nationalités déportables. Quant au troisième transport, le 13 février, il doit être constitué de Juifs français ayant commis des délits et internés à Drancy. En outre, la police française veut interner, jusqu’au 11 février, grâce à quelques petites rafles, des Juifs déportables, donc étrangers. La police française a fait elle-même cette demande parce qu’elle éviter surtout que des Juifs français soient déportés. Les représentants de la police française ont déclaré à Röthke que la question de la déportation des Juifs de nationalité française n’était pas encore réglée entre les gouvernements français et allemand. En conséquence, la police française n’aidera pas à la déportation des Juifs français, même ceux passibles d’une peine, tant que cette question ne sera pas réglée. Röthke conclut ainsi sa note : « J’ai répondu à ces messieurs que cette optique m’étonnait cependant, eu égard au fait qu’en 1942 nous avons déjà déporté des Juifs de nationalité française ayant contrevenu aux dispositions légales les concernant. Sauts (le collaborateur du préfet Leguay, représentant en zone occupée de Bousquet, secrétaire d’Etat à l’Intérieur de Vichy) a encore déclaré que, d’après le point de vue de Bousquet, nous pouvions déporter tous les Juifs français, qui se trouvent à Drancy, mais que la police française ne pourrait nous aider. Après décision au téléphone du BdS (Knochen), j’ai déclaré à Sauts que le transport du 13 février partirait de toutes façons. Je ferai encore ce soir un rapport au RSHA sur la question des transports ».

Après le renversement de situation produit par la défaite allemande à Stalingrad, Vichy devenait, on le voit, plus prudent dans sa collaboration anti-juive avec la police nazie. Sa réserve se manifestait au sujet de la déportation des Juifs français, qui pouvaient en cas de victoire des Alliés, lui être reprochée avec plus d’efficacité judiciaire et passionnelle que celle des familles de Juifs étrangers, ne laissant derrière elles que peu de traces dans la communauté nationale française. De là, les réticences de Vichy à afficher trop ouvertement des policiers français au départ de transports de Juifs français ; de là aussi son cynisme imbécile : organiser des rafles de Juifs étrangers pour éviter la déportation de Juifs français. Comme l’écrit Knochen dans son rapport télégraphique sur « la solution finale du problème juif en France », le 12 février, au chef de la Gestapo du Reich, Müller : pour préserver les Juifs français de la déportation, la police française a arrêté, le 11 février, et livré spontanément 1 300 Juifs étrangers, qui seront déportés, tout comme les Juifs français.

Le second convoi de février, celui du 11, a été constitué de Juifs étrangers, comme nous venons de le constater. Nous avons dénombré 372 Polonais, 154 Français (surtout des enfants nés en France de parents étrangers), 109 Russes, 65 Hollandais, 64 Roumains, 56 Allemands, 41 Turcs, 40 Grecs, 32 Hongrois, 20 Tchèques, 16 Autrichiens, 15 Belges, 10 Bulgares et quelques autres divers, dont même une Juive, née en Pologne et de nationalité chinoise par mariage. Nous avons compté 499 hommes, 477 femmes et 22 indéterminés. Il y a 175 enfants de moins de 18 ans, dont 123 de moins de 12 ans. 172 déportés ont plus de 60 ans (des vieillards furent pris dans des asiles et amenés le 10 février à Drancy en même temps que des enfants pour compléter l’effectif).

Le télex habituel adressé à Eichmann et à Auschwitz est daté du 12 et indique que la veille à 10 h 15 un transport a quitté la gare du Bourget/Drancy en direction d’Auschwitz avec 998 Juifs, avec comme chef d’escorte, l’Oberleutnant Kassel, de la Schutzpolizei, qui a rédigé, le 14 février un rapport au sujet de tentatives d’évasions, qui eurent lieu avant la frontière française La liste n°47 est en très mauvais état. De nombreux noms sont presque illisibles, en raison de l’effacement des caractères sur le papier pelure. 9 sous-listes :

- Romainville : il doit s’agir de Juifs étrangers ayant enfreint les règlements ou suspectés d’actes de résistance et transférés du fort de Romainville à Drancy.

- Romainville – Français : 16 personnes de nationalité française, dans le même cas que ci-dessus.

- Compiègne étrangers : 12 hommes transférés du camp de Compiègne à Drancy.

- Compiègne – Français : 39 hommes.

- Drancy – 1 : 56 personnes, dont plusieurs familles, comme Abraham et Mirla CHECINSKI âgés de 48 et 46 ans, et leurs quatre enfants, Wolf 16 ans, Simon 14 ans, Elly 11 ans et Anna 8 ans.

- Drancy – 2 : 745 noms, dont 79 barrés, soit 666 partants. De nombreuses familles, dont la plupart des enfants sont Français : Henri AJZENBERG 3 ans ; Maxime BORENHEIM 3 ans ; Jeannette et Hélène DIAMAND, âgées de 4 ans et 2 ans ; Samy GRIN 9 ans ; Joseph HABER 8 ans ; Tony JAKUBOVITCH 5 ans ; Hélène et Simone ZAWIDOWICZ, âgées de 8 et 6 ans ; Anna et Lucette KLEIN, âgées de 6 et 3 ans ; Michel ZELICKI 1 an ; Gilles LEWINGER 1 an ; Madeleine WAIS 1 an ; Claudine MALACH 3 ans ; Micheline MULLER 1 an ; Germaine et Pierre ROTH de 7 et 3 ans ; Jacqueline KRAVTCHIK 2 ans ; Elie et Colette SALOMON, 9 et 2 ans respectivement ; Myriam et Abel SLUIZER, âgés de 5 et 2 ans. Parmi les familles : Elie et Mathilde AZOUVI, âgés de 50 et 39 ans, et leurs trois enfants, Eva 17 ans, Louisette 14 ans et Gaston 12 ans ; Samuel et Gracia BERAHA, âgés de 46 et 37 ans, et leurs trois enfants, Albert

9 ans, Michèle 8 ans et Monique 4 ans ; Georges et Nesca ERDELYI, âgés de 34 et 31 ans, et leurs trois enfants, Betty 4 ans, Michèle 3 ans et Annie-Rose 2 ans ; Doudou ESKENAZI et ses quatre enfants, Rose 13 ans, Allegra 10 ans, Albert 7 ans et Leon 5 ans ; Perla GOLDSZTAJN, 30 ans avec Micheline 2 ans et Françoise 1 an ; Moise et Perla KAVAYERO âgés de 45 et 43 ans, et leurs cinq enfants, Sarah 19 ans, Esther 17 ans, Elie 14 ans, Diamante 10 ans et Suzanne 6 ans ; Laja KUPERBERG 35 et ses trois enfants, Fajga 13 ans, Esther 9 ans et Henri 1 an ; Djaya LEREA 34 ans et ses trois enfants, Rebecca 12 ans, Esther 8 ans et Isidore 4 ans ; Sarah NAMER 47 et ses quatre enfants, Maurice 18 ans, Dona 15 ans, Claire 12 ans et Fanny 9 ans ; Sarah SEMEL 34 ans avec Salomon 2 ans et Isabelle qui n’a que 9 mois ; Louise SZWARCBART et son bébé Bernard ; Zurek et Golda WAPNIARZ, âgés tous deux de 42 ans et leurs trois enfants, Régina 8 ans, Robert 3 ans et Joseph 1 an.

- Drancy – 3 : 67 partants. Parmi les enfants, Georges et Fernande BLACHMANN, 4 et 2 ans ; Berthe et Denise LEMEL, 13 et 9 ans ; Lucienne PORJES 1 an ; Blanche SKRZYDLAK 9 ans.

Bien qu’inscrite sur les listes de déportation du convoi 47, Denise LEMEL, née en France contrairement à sa sœur, a pu sortir de Drancy. Mais elle fut de nouveau arrêtée et déportée en 1944 par le convoi 77.

- Hôpital – Hospice – Orphelinat : Les nazis complétaient les effectifs avec les malades, les fous, les vieillards et les petits enfants, tous mêlés dans cette liste : Théodore BAKRA 83 ans ; Gitel MENDELEVITCH 91 ans ; Esther KRIMER 84 ans ; Caroline NEUMANN 82 ans ; Bertha SCHMULEVITZ 85 ans ; Kiva MAKLINE 80 ans ; Gitla WAJSELFISZ 84 ans ; Fania KRILITCHEVSKI 87 ans ; Marie DREYFUSS 86 ans ; Maria KOHN 80 ans ; Peisach LINKER 70 ans et 15 septuagénaires. Parmi les enfants : Edith BECKER 12 ans ; Sarah BEZNOVENNU 11 ans ; Berthold BODENTHAL 9 ans ; Marguerite et Simon BOGAERT, âgés de 14 et 8 ans ; Ruth BUNTMANN 10 ans ; Esther DON 11 ans ; Jacques FISZEL 4 ans ; Victor GRUMBERGER 6 ans ; Emile HUBER 12 ans ; Gaston KAHN 7 ans ; Marie-José et Henri KLAYMINC 14 et 10 ans ; Leib KUZKA 10 ans ; Sarah Lerer 13 ans ; Joseph, Zelman et Jeanine LIPSZYC, âgés de 11, 8 et 3 ans ; Gisèle MESSINGER 12 ans ; Joseph et Augusta SKOULSKY, âgés de 10 et 5 ans ; Mina, Lola et Simone STERNCHUSS âgées de 9, 6 et 4 ans …

- Partants de dernière heure : 19 personnes.

Les conditions de ce départ étaient si abominables que, dès la gare du Bourget/ Drancy, une des déportées, Linda GEBER, 64 ans, succombait ; c’est ce que nous apprend une annotation manuscrite de Röthke sur la liste du convoi. À l’arrivée à Auschwitz, le 13 février, 143 hommes furent sélectionnés et reçurent les matricules 102139 à 102280, ainsi que 53 femmes, avec les matricules 35290 à 35342. Tout le reste du convoi fut immédiatement gazé. Il y avait, en 1945, 10 survivants, dont 1 femme.

Ce convoi est composé notamment de 314 personnes nées en Pologne, 156 en France, 81 en Ukraine, 57 en Allemagne, 56 aux Pays-Bas, 44 en Turquie, 43 en Roumanie, 40 en Grèce, 29 en Belgique, 27 en Hongrie, 17 en Russie, 16 en Biélorussie, 13 en Lituanie, 12 en Bulgarie, selon le découpage des frontières en 2021.

Devan

Regina Kwartler née le 24/02/1904 (?) en Pologne, mariée à Schabsé Fanchel. Ils ont eu plusieurs enfants, ils résidaient au 9 avenue Allary à Limeil Brévannes. Elle fut arrêtée le 02/02/1943 internée à Drancy puis déportée à Auschwitz le 11/02/1943 par le convoi n°47 ainsi que les enfants par le convoi n°48, son mari lui a été déporté le 31/07/1944 par le convoi n°77.

Elle figure sur le mur des déportés au mémorial de la Shoah dalle n°27 colonne n°9 rangée n°3. (Mémorial).

Le dossier de Regina, numéro 65 8 17, conservé à Caen, ne nous apprend que peu de choses. Le 2 mai 1949, Berthe obtient l’acte de disparition de sa mère. Sa carte d’identité, délivrée aux étrangers sous le numéro 39 AS 68 675, indique qu’elle n’a pas de profession. Son décès est transcrit par un jugement du 13/12/1950 à la mairie de Brévannes le 10/02/1951, signé par Marius Dantz, le maire. On y trouve toutefois un courrier de Louis Véron, notaire à Boissy Saint-Léger, qui apprend à Berthe qu’elle bénéficiera d’une exonération des droits de mutations car Regina est décédée des suites de blessures de guerre. Le 7 janvier 1957, Regina est déclarée déportée politique. Ses filles recevront en avril un pécule de 32 000 francs. Elle obtient en outre le statut de morte en déportation le 14/11/1986.

Un courrier du dossier relate la tenue d’un conseil de tutelle à Brévannes, qui attribue la garde de Raymonde à Berthe Odette, le 8 février 1952.

Source : SHD

Les enfants déportés : Claude, Maurice, Fernand, Suzy, Roland

Convoi n° 48 en date du 13 février 1943

Extrait du Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld, édition de 1978. Notices des convois mises à jour par Jean-Pierre Stroweis.

Le 6 février, le chef du service anti-juif de la Gestapo, Röthke télexe à Berlin [XXVc-203 et XXVc-204] et à la Sipo-SD de Metz, qu’il y aura un troisième convoi en février, le 11 ; départ à la même heure (10 h 15) et avec le même nombre de Juifs. Est prévue pour ce convoi la déportation de Juifs français emprisonnés pour avoir enfreint les lois (voir notices des convois 46 et 47). Le télex habituel à Eichmann et au camp d’Auschwitz est envoyé le 13 février par Röthke, qui informe ses destinataires que, le même jour, à 10 h 10, un convoi de 1 000 Juifs a quitté la gare du Bourget/Drancy en direction d’Auschwitz, avec pour chef d’escorte, le lieutenant Nowak. Une note de Röthke du 16 février [XXVc-207] indique qu’il a fallu faire partir le convoi avec des forces allemandes et que malgré ses hésitations initiales, la police française a fini par coopérer, lors du départ du train. Le convoi comprenait 466 hommes, 519 femmes et 15 indéterminés. 150 enfants de moins de 18 ans et près de 300 de moins de 21 ans. Cette liste est en très mauvais état ; des perforations du classeur ont mutilé des noms, qu’il a fallu patiemment reconstituer. Ce convoi comprenait exclusivement des Juifs de nationalité française. D’ailleurs le titre de la liste est le suivant : « liste de mille Français ». Les déportés étaient domiciliés dans la région parisienne. La liste est divisée en trois :

- Drancy – escalier 2 : 388 noms. Parmi eux de nombreuses familles : Rebecca et Isaac ALVO et leurs quatre enfants, Juliette 18 ans, Victoria 17 ans, Jacques 11 ans et Rachel 7 ans. Mendel et Mindla ARM, âgés de 59 et 51 ans, et leurs 7 enfants, Hinda 19 ans, Berthe 15 ans. Marcel 13 ans, les jumeaux de 10 ans Charles et Jeanine, Paulette 7 ans et Daniel 5 ans ; Haim et Hélène LEIBA, âgés de 50 et 59 ans, et leurs cinq enfants, Adèle 23 ans, Marcel 21 ans, Paulette 19* ans, Jacqueline 17 ans et André 15 ans ; Joseph et Esther MANTEL, âgés de 37 et 36 ans, et leurs quatre enfants, Salvator 14 ans, Renée 10 ans, Rosette 9 ans et Jacqueline 1 an : les 5 enfants FANCHEL déportés sans leurs parents ; Claude 17 ans, Maurice 16, Suzy 13 ans, Fernand 11 ans et Raymonde qui n’a que 6 mois ; Herman et Filica AVRAM, âgés de 35 ans, et leur fils Christian 1 an ; Chana EPSZTEIN, 38 ans et ses deux fils, Abraham 7 ans et Charles 5 ans ; Lydia JUSSIM 4 ans ; Jean et Serge SENDERS, tous deux âgés de 6 ans ; Régina et Édith WETZSTEIN, 10 et 3 ans ; Ginette et Sylvain ZIEMAND, âgés de 7 et 5 ans.

- Drancy – escalier 1 : 340 noms. Parmi eux, Pierre GRUMBACH 11 ans ; Pierre GUMPEL 10 ans ; Cécile LANDAU 10 ans et sa sœur Fanny 7 ans ; Alice LÉVY 10 ans ; Suzanne LÉVY 2 ans ; Léa et Rachel ZAWIDOWICZ 13 et 12 ans.

- Drancy – escalier 3 : 263 partants. Parmi les enfants, Berthe ALEXANDRE 3 ans ; Philippe NOZEK 10 ans ; Léon et Esther SZEJMANN, 6 et 10 ans ; Szmul WEBERSPIEL 2 ans ; Roland FANCHEL 5 ans, dont les frères et sœurs sont dans la liste de l’escalier 2 ; Claude ATTALI 9 ans ; Jean et Claude SILBERSCHMIDT, de 4 et 2 ans ; Pauline, Raymonde et Jeanine YAKIR, âgées de 14, 13 et 11 ans.

Ce convoi est arrivé à Auschwitz, le 15 février. 144 hommes furent sélectionnés et reçurent les matricules de 102350 à 102492, ainsi que 167 femmes avec les matricules de 35357 à 35523. Le reste du convoi fut immédiatement gazé. En 1945, on comptait 12 survivants, dont une femme.

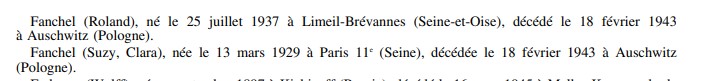

Claude FANCHEL 01/04/1925 -18/02/1943

« Morte en déportation », à 17 ans, arrêté du 24/12/2013. JO du 19/02/2014, Numéro de convoi : N°48.

Claude Fanchel est née le 01/04/1925 à Berck (France). On n’a pas retrouvé son acte de naissance dans les archives de Berck mais elle figure sur la table décennale. Elle est la fille de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Claude est arrêtée le 02/02/1943, internée à Drancy et déportée à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Suzy, Roland, Maurice et Fernand. Elle décède le 18.

Source : JORF.

Maurice FANCHEL 13/01/1927 – 18/02/1943

« Mort en déportation », à 16 ans, arrêté du 24/12/2013. JO du 19/02/2014 ; Numéro de convoi : N°48.

Maurice Fanchel est né le 13/01/1927 à Paris 19e (France). Il est le fils de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Maurice est arrêté le 02/02/1943, interné à Drancy et déporté à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Claude, Suzy, Fernand et Roland.

Source : Archives municipales de la ville de Paris.

Source : JORF.

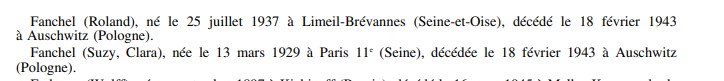

Suzy Clara FANCHEL 13/03/1929 – 18/02/1943

« Morte en déportation » à 14 ans, arrêté du 13/05/2014. JO du 11/07/12014 ; Numéro de convoi : N°48.

Suzy Fanchel est née le 13/03/1929 à Paris dans le 11e arrondissement. On n’a pas retrouvé son acte de naissance. Elle est la fille de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Suzy est arrêtée le 02/02/1943, internée à Drancy et déportée à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Claude, Roland, Maurice et Fernand.

Source : JORF.

Le 05 mai 2025, grâce à Geneviève et Guy Lassalle, j’ai recueilli le témoignage téléphonique de Josette, née en 1932, âgée de 93 ans aujourd’hui.

“J’ai toujours vécu à Brévannes, et durant la guerre, je vivais Place des Marronniers. Brévannes a été bombardée par les Allemands qui visaient Villeneuve-Saint-Georges, il y avait l’occupation. Quand j’étais au cours moyen, j’allais à l’école Anatole France avec Suzy Fanchel. Suzy était une fille agréable, souriante, facile à vivre et très dynamique. Elle venait d’une famille aimante et très soudée. Ses parents étaient des « gens bien ». Suzy portait l’étoile jaune, et pour autant, elle n’a jamais été malheureuse avec ses camarades de classe, on ne faisait pas de différence. Un matin, Suzy n’est plus venue à l’école et on ne l’a jamais revue.”

Josette a su ce qui est arrivé à Suzy après la guerre quand Berthe Odette est revenue vivre dans la maison de ses parents avec son neveu Roland. Elle n’a pas connu les frères de Suzy : Maurice, Fernand et Roland car à l’école, à l’époque, les filles et les garçons étaient séparés en classe. Son frère lui, les connaissait bien, mais hélas il est décédé et il ne peut plus nous en parler.

J’ai également pu recueillir le témoignage de Solange, brévannaise de toujours, 95 ans, particulièrement investie dans l’association qui organise des thés dansants « Les fils d’argent ».

“Pendant la guerre, de nombreuses familles ont disparu car elles étaient israélites. Les Fanchel avaient une très belle maison. Les Allemands avaient peur de Brévannes car il y avait la tuberculose au sanatorium. C’est le bruit qui court.

Je vivais chez mes grands-parents, au 13, avenue Delaporte. En effet à Paris, à cause des bombes, on devait se cacher dans les caves. Mes parents ont choisi de m’envoyer à Brévannes. On ne se cachait pas, on ne manquait de rien, mais c’était une époque épouvantable. J’allais chercher de l’herbe pour les lapins, j’allais glaner. J’étais en classe avec mademoiselle Marchand, directrice et institutrice à Anatole France, en classe de première. A cette époque, il y avait quatre classes dans l’école des filles, de plus de 30 élèves chacune, entre 6 et 14 ans. Nous avions aussi un professeur de sport, Mme Malek et un professeur de chant, madame Materne. Suzy Fanchel était dans ma classe, avec madame Nampon et madame Soubriez. C’était une jeune fille menue. Un matin, les Allemands sont venus l’arrêter dans notre classe. On a simplement su qu’elle avait été déportée, c’était tout. Après la guerre, on a eu de tristes nouvelles. On ne savait pas ce qui était arrivé aux juifs, on n’en parlait pas. Beaucoup de familles ont disparu comme les Fanchel et les Lapinski.”

Source : Cours de gymnastique RSF espérance, mai 1943, avec l’aimable autorisation de madame Faluère

Suzy ne figure pas sur cette photographie, datée de mai 1943, mais ses amies de l’école Anatole France y sont réunies.

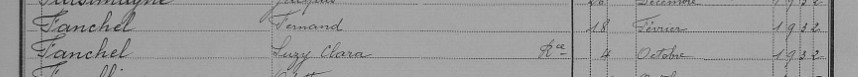

Fernand FANCHEL 18/02/1932 -18/02/1943

« Mort en déportation » à 12 ans, arrêté du 13/05/2014. JO du 11/07/2014 ; Numéro de convoi : N°48.

Source : Archives municipales de la ville de Paris

Fernand Fanchel est né le 18/02/1932 à Paris 11e (France). Il est le fils de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Fernand est arrêté le 02/02/1943, interné à Drancy et déporté à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48 avec Claude, Suzy, Maurice et Roland.

Le mercredi 7 mai 2025, je me suis rendue à la résidence Happy senior, située à l’emplacement de l’ancienne place des marronniers, avec Guy Lassalle. J’ai pu y rencontrer Bernard Berton, brévannais depuis sa naissance, qui lui aussi a bien connu les Fanchel et particulièrement Fernand, surnommé Freddie.

“J’ai habité durant 92 ans sur le terrain où je suis né, à Brévannes. Ma famille est Brévannaise depuis quatre générations, depuis 1898. Je suis cependant d’une famille moins ancienne que la famille Brun qui est arrivée en 1895.

J’ai perdu ma mère au début de la guerre. À cette époque, mon père était parti en Allemagne comme prisonnier dans un camion neuf, un camion Renault car il transportait des animaux à La Villette. Comme mon père était veuf de guerre, il a fait partie de la première relève du Maréchal Pétain. Je suis allé l’attendre à la Gare du Nord, le 24 novembre 1942. Il est revenu sans camion. Quand il est rentré, il n’avait plus de chaussures. Alors mon grand-père a été voir le père Fanchel qui était « un cordonnier de Bouif ». Mon père lui a donné des rennes de chevaux, et avec cela, il lui a fabriqué des galoches. C’est le même Docteur qui m’a mis au monde que Solange. Il s’appelait le docteur Ringard, il était correspondant de guerre. Solange était toujours avec Suzy. J’étais ami avec Fernand, j’allais souvent jouer chez lui avenue Allary.

La déportation. Cela s’est passé en 1943. J’étais en classe avec Fernand, nous avons été dans la même classe durant deux ans. Notre instituteur s’appelait Marcel Proust. C’est vrai. C’était un dur. Il était là avant la guerre, puis il est revenu de mobilisation en décembre 1941. En son absence, on a rappelé des retraités comme le père Chassagne.

Je le vois encore, Fernand, il est à côté de moi, avec son étoile jaune.

On raconte beaucoup de choses sur la famille Fanchel : on raconte que le père aurait donné une fortune pour sortir Raymonde de Drancy. On raconte aussi que la fille aînée aurait échappé à la déportation car elle était mariée. Voilà ce qu’on disait.

Quand les Américains sont entrés à Brévannes, le 25 août 1944, on mangeait des tomates farcies au cyprin, que j’allais pêcher dans les étangs des sablières de l’avenue du 8 mai 45. Je me souviens également que quand le premier train a pu circuler de nouveau entre la gare de Limeil et celle de Brie-Comte-Robert, la locomotive était toute entière couverte de roses. À cette époque, j’allais souvent chez ma grand-mère à Périgny, il y avait beaucoup de roseraies.”

Après avoir discuté avec Bernard, j’ai découvert que j’avais enseigné à ses petites filles, Laura et Cindy, il y a plus de 20 ans, à mon arrivée au collège Daniel Féry. C’est un personnage de Brévannes qui connaît énormément de choses sur l’histoire de la commune.

Source : JORF.

Roland FANCHEL 25/07/1937-18/02/1943

« Mort en déportation » à 5 ans, arrêté du 13/05/2014. JO du 11/07/12014 ; Numéro de convoi : N°48.

Roland Fanchel est né le 25/07/1937 à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne, France). Il est le fils de Schabsé Fanchel et de Régina Kwartler. Roland est arrêté le 02/02/1943, interné à Drancy et déporté à Auschwitz le 13/02/1943 par le convoi 48.

A Drancy ce petit garçon de 5 ans est séparé de ses frères et sœurs.

Source : Archives du mémorial de la Shoah

Lina

Archive Mémorial de la Shoah

Le sujet de l’archive est un extrait de la liste originale d’un convoi de déportation.

Elle nous donne une liste de noms des personnes qui ont fait partie du convoi partie le 13 février 1943 de Drancy à destination d’Auschwitz, convoi 48. Sur l’archive, on peut lire les informations suivantes : les nom, prénom, date de naissance, adresse et ville d’habitation des personnes. Il y a des personnes de tout âge, enfants et adultes, qui viennent de toute la France, des femmes et des hommes. Les informations écrites sur l’archive sont tapées à la machine à écrire. Sur cette archive, il y a un membre de la famille tel que l’on étudie. Son nom est sur la liste des personnes. Roland Fanchel, né le 1er juillet 1937

Il résidait au 43, rue d’Angoulême à Paris. Grâce à cette archive, j’ai appris que des habitants ont été déportés comme Roland. Dont la date de naissance n’est pas correcte puisque nous savons qu’il est né le 25 juillet 1937, il n’avait que cinq ans quand il a été déporté. Son nom est inscrit sur le mur des noms. Dalle, numéro 13, colonne numéro cinq, rangée numéro une.

Source : JORF

L’Arrestation et la déportation de Schabsé

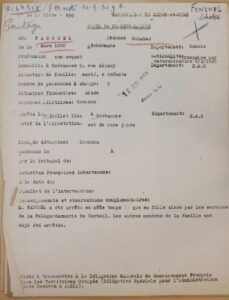

On sait peu de choses du devenir de Schabsé, Berthe et Raymonde, les trois membres restants de notre famille entre février 1943 et juillet 1944. Raymonde a miraculeusement échappé à la déportation, sauvée par l’UGIF. Mais le 03 juillet 1944, Schabsé et Berthe sont arrêtés.

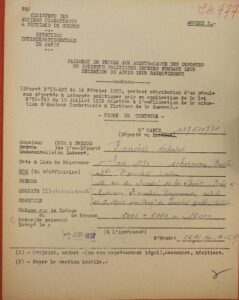

Agata : S. Fanchel est arrêté le 3/07/44 car il est inscrit sur une liste de la préfecture de Seine et Oise (Archive Convoi 77).

Schabsé est arrêté en même temps que Berthe à son domicile le 3 juillet 1944, pour motif racial, il transite par Maisons-Laffitte avant de rejoindre Drancy. Il est accompagné de Nathan et Régina Potzeha dont nous avons raconté l’histoire.

Madeleine

Cette archive date de 14/10/1957, elle donne l’État Civil de S. Fanchel : fiche de contrôle qui retrace les arrestations de S. d’abord Maisons-Laffitte puis Drancy. (Archive Mémorial de la Shoah).

Tasnim

Cette archive vient du camp de Drancy. Elle concerne Schabsé Fanchel, elle nous apprend qu’il est arrêté le 3 juillet. Elle nous apprend le contexte historique et constitue un appel à la mémoire.

Source : Mémorial de la Shoah

Mohammed

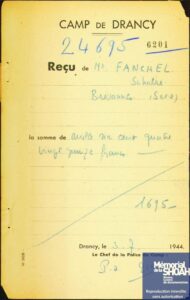

À son arrivée à Drancy, il a 1695 francs selon son reçu. Son matricule est le 24695.

Selon Anaëlle Riou, 60 personnes déportées du Convoi 77 sont arrêtées en Seine et Oise, dont 56 en juillet 1944. “La persécution des Juifs s’aggrave à mesure que la Libération approche et c’est sans plus aucun scrupule à l’égard des autorités françaises que les Allemands procèdent à des arrestations dans toute la France, sans distinction de nationalité, ni d’âge.” Seules 4 personnes dont Schabsé transitent par Maisons- Laffitte avant d’aller à Drancy dont nos 3 brévannais.

Une micro-histoire de la Shoah en France. La déportation des Juifs du convoi 77 Anaëlle Riou, Université de Caen, 2019

A cette date, sa femme et ses autres enfants ont déja été arrêtés. Il est arrêté pour motif racial “de race juive” ou “israélite” par la Feldgendarmerie de Corbeil, d’après une liste émise par la Préfecture de Seine et Oise. Il est indiqué que sa situation financière est aisée.

Sont déportés par le convoi 77, le 31 juillet 1944, 1306 personnes, dont de nombreux enfants raflés par Aloïs Brunner, ainsi que le père d’Ida Grinspan.

Cité par Anaëlle Riou, ce texte retrace les conditions de départ du convoi :

31 juillet 1944, gare de Bobigny. Quand le jour du départ du convoi approche, les internés l’apprennent la veille. « Tout est organisé pour qu’il n’y ait aucun retard au niveau des autobus qui mènent à la gare, et au niveau de l’embarquement dans les wagons. » S’ensuit un rituel de terreur consistant à enfermer les internés appelés au départ dans un espace fermé par des barbelés, où les hommes sont rasés et fouillés, les femmes sont fouillées et dépouillées de tous leurs bijoux. Puis ils passent tous la nuit dans les bâtiments de débarras Le lendemain matin, très tôt, les SS accompagnent les internés à coup de matraques jusque dans les autobus qui doivent les conduire à la gare de Bobigny. Les instructions à l’égard des autres internés sont très claires : « à la suite d’instructions particulièrement sévères qui m’ont été données par le M. le SS Hauptsturmführer Brunner, il est strictement défendu d’ouvrir les volets en fer des fenêtres demain à partir de 6h du matin

jusqu’au départ du dernier autobus. Personne ne devra être aux fenêtres. Les sanctions prévues sont très sévères. »

Dans le cas du convoi 77, le premier départ en autobus s’est fait à 7h10 : « La descente dans la cour aura lieu demain à 6h30. Le premier groupe à partir devra être prêt à 7h. Départ du Ier autobus à 7h10. L’appel sera fait par les soins des Effectifs. »

Arrivée au camp : Ce dont nous sommes certains c’est que le convoi arrive en pleine nuit, probablement entre le 3 et le 4 août 1944, vers 3 heures du matin. Il s’arrête à l’intérieur de Birkenau. En effet, depuis le mois de mai 1944, les déportés ne débarquent plus sur la Judenrampe. « Il faisait nuit noire, des projecteurs éclairaient la route. Le train s’était arrêté à l’intérieur du camp. Il n’y avait pas de gare. » Les Juifs descendent et sont sélectionnés pour les chambres à gaz ou le travail, mais aucun des deux groupes ne connaît encore le sort que lui réserve le médecin du camp en charge du tri des déportés.

En tout, ce sont 890 déportés sur les 1294 qui composent le convoi 77 qui ont été gazés dès leur arrivée et très exactement 425 femmes et 465 hommes. Ils étaient âgés de 15 jours à 88 ans.

Schabsé décède le 03 ou le 4 août 1944 à Auschwitz en Pologne. On n’a pas de traces de son passage à Auschwitz. Il a disparu.

Hanaé

Archives du mémorial de la Shoah.

Il s’agit d’une liste de déportés de différents convois.

On y apprend que Schabsé est déporté par le convoi 77.

Source : Mémorial de la Shoah

Adam

Mon archive (Convoi 77) parle du décès de Schabsé Fanchel en Pologne.

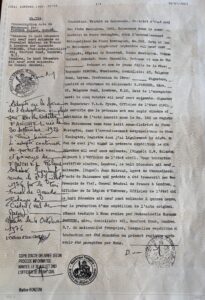

Source : Mairie de Limeil-Brévannes

Maïssane

J’ai travaillé sur l’acte de décès de S.Fanchel (archive mairie de LB), elle donne des informations sur sa vie. Né en Russie en 1880, il a résidé à Limeil Brévannes, puis a été déporté à Auschwitz où il décède.

Claude est une de ses filles. Elle est née le 1er avril 1925 à Berck sur mer dans le Pas-de-Calais. Elle a aussi habité à Limeil-Brévannes au 9, avenue Allary. Nous ne savons pas quelles sont les causes de son décès.

Se reconstruire : histoire des survivantes

Berthe la fille aînée et Raymonde la cadette ont échappé à la déportation

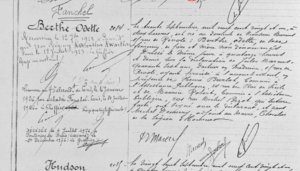

Berthe Odette Fanchel

Source : Photographie de la tombe du cimetière de Bagneux, P.Deweerdt

Berthe Odette est née le 30/10/1921 à Paris, dans le 4e arrondissement, elle est décédée le 4 juillet 1976 à Fontenay les Briis (Essonne), elle a été reconnue par son père le 10/01/26 et par sa mère le 12 septembre 1922. Dans les recensements, on la trouve sous le nom de Kwartler mais elle porte le nom de son père dans sa vie d’adulte.

Source : archives municipales de la mairie de la ville de Paris.

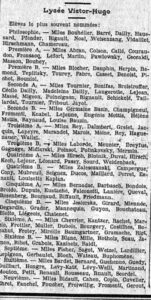

C’est une bonne élève comme on le voit sur le journal le Temps : en 1931, elle fait partie des élèves les plus souvent nommées du Lycée Victor Hugo (en classe de 9e).

Source : Gallica.

On sait assez peu de choses de la vie de Berthe durant la guerre, si ce n’est qu’elle est surveillée par les Allemands comme le montre cette archive :

“À la fin de l’année 1942, la troisième section de la direction générale, des renseignements généraux et des jeux, a effectué de nombreuses surveillances, domiciliaires et vérifications dans le but de découvrir, et punir des juifs en infraction avec les lois, décret et ordonnance ou qui auraient pu se livrer à une activité politique quelconque”. Ce document nous apprend que Berthe Odette et son père ont été arrêtés pour défaut du port de l’insigne, puis relâchés sur instruction de Monsieur le SS Hauptsturmführer HEINDON.

Source : archives de la Préfecture de police

Elle a été arrêtée avec son père à leur domicile de Brévannes le 03 juillet 1944 mais pas déportée, on n’a pas d’explications à ce sujet.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Berthe Odette sera la tutrice de sa sœur Raymonde, pupille de la nation, adoptée par l’Etat le 5 février 1953.

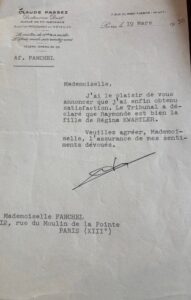

A la fin des années 40, elle vit 12, rue du Moulin de la Pointe à Paris (13e), ce domicile a été racheté par Joseph Birolo que nous vous présenterons plus tard, il appartenait à Régina Kwartler.

Après la guerre, Berthe Odette, que ceux qui l’ont connue décrivent comme une femme forte, courageuse, mène de front sa carrière professionnelle, l’éducation de Raymonde et les nombreuses démarches pour faire reconnaître le décès de ses parents, de ses frères et soeurs et le règlement de la succession Fanchel-Kwartler. Les nombreux documents conservés au SHD de Caen pour retrouver les membres de sa famille disparus, les courriers d’avocats pour la reconnaissance de Raymonde, les courriers émanant d’un autre cabinet concernant leur succession…

Elle est aujourd’hui enterrée à Bagneux avec Sarah Fanchel, sa tante, Raymonde sa petite soeur (et d’autres membres de leur famille, Jacques Tokar et sa femme Eliane).

Source : P. Deweerdt

Sur le caveau, on remarque une inscription :

Crédit : P. Deweerdt

A la mémoire de nos chers parents Joseph et Pessa Klaiman déportés à Auschwitz[16].

A nos grands-parents, Schabsé Fanchel et Régina Kwartler, disparus en déportation.

La tombe de la famille Tokar, adossée à celle des Fanchel, nous apprend qu’il existe un lien de filiation, entre Schabsé et Chana qui sont fils et mère. Et certainement entre Rachel et Schabsé qui seraient frère et soeur. On sait que la famille Tokar et la famille Fanchel ont vécu dans le même quartier et sont liées par des transactions commerciales. Le dossier de naturalisation d’Israël Tokar mentionne d’ailleurs les Fanchel comme référence.

Crédit : P. Deweerdt

Raymonde FANCHEL

Source : photo de la tombe de Bagneux, P. Deweerdt

Jo-Yie

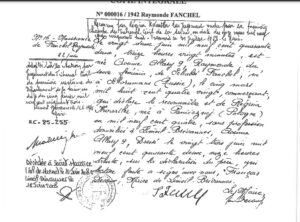

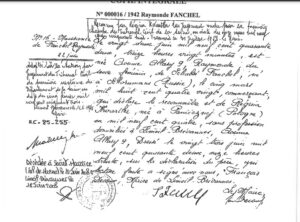

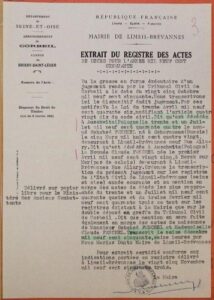

Le document est un acte de naissance appartenant à Raymonde Fanchel, cette personne du sexe féminin est l’une des sept enfants de Schabsé Fanchel. Le 22 juin 1942, à 13 heures vingt minutes à l’avenue Allary 9 est née Raymonde. Son père est un commerçant, né le 5 mars 1880 dans une ville en Russie, il déclare reconnaître Raymonde. Dressé le 23 juin 1942, à onze heures trente sur la déclaration du père, qui a fait la lecture de l’acte, a signé avec le Maire de Limeil-Brévannes. Raymonde Fanchel meurt à l’âge de 66 ans, le 14 juin 2008 à Saint-Maurice (Val de Marne). À partir de cette archive j’ai compris qu’un acte de naissance inclut la date, l’heure, les minutes et le lieu de naissance, les informations des parents… Comme pour Raymonde, on apprend toutes les informations sur elle et ses parents. Tels que le métier, le lieu de naissance de Schabsé… (Mairie de LB).

Diego

(Archives Mairie LB)

J’ai étudié l’acte de naissance de Raymonde. Elle est née le 22 Juin 1942, à Brévannes, d’un père originaire de Russie et d’une mère de Pologne. Ils y habitaient. Elle est décédée le 14 février 2008 à Saint-Maurice.

Source : Mairie de Limeil-Brévannes.

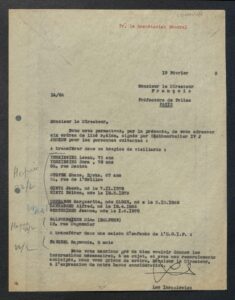

Raymonde Fanchel est née le 22/06/1942 à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Elle était la fille cadette de Régina Kwartler et de Schabsé Fanchel et la sœur de Berthe Odette, Claude, Maurice, Suzy, Fernand et Roland. Schabsé déclare la reconnaître lorsqu’il va la déclarer en mairie le 23 juin. Sa mère, Régina, n’a sans doute pas eu le temps de le faire. Un jugement déclaratif du tribunal civil de la Seine en date du 11 mars 1958 stipule que Raymonde est bien la fille de Régina. Raymonde, âgée de huit mois, est arrêtée le 02/02/1943 avec sa mère et Claude, Maurice, Suzy, Fernand et Roland. Tous sont internés à Drancy le 03/02/1943. Âgée de huit mois, Raymonde est transférée dans une maison d’enfants de l’UGIF le 22/02/1943 comme l’atteste la lettre de Léo Israelowicz adressée le 19/02/1943 à Monsieur François, directeur des affaires administratives de la police générale de Paris, au sujet des demandes de libération des détenus internés à Drancy (CDXXIV-44 p.120), c’est le dernier ordre de libération qu’il signera avant d’être arrêté et déporté. C’est une enfant bloquée. Raymonde[17] échappe ainsi à la déportation, même si elle apparaît sur la liste du convoi 48, car il est prévu qu’elle soit déportée.

Source : Archive du mémorial de la Shoah

Madeleine, Hanaë, Irem

Cette archive date du 19/02/1944. C’est un courrier destiné au directeur de la préfecture de police, écrit par Léo Israelowicz. Cette lettre concerne des personnes libérées (ordre de libération). Elle cite des personnes en donnant leur âge et leur adresse. Nous apprenons que Raymonde Fanchel a été libérée et transférée dans une maison d’enfants à 8 mois.

Lina, Jaya, Maïssane

Cette archive est une lettre de la préfecture de police de Paris envoyée à Monsieur le directeur du camp de Drancy. Elle date du 19 février 1943. Elle concerne une liste de personnes âgées et un enfant, Raymonde, huit mois qui doit être transférée. Elle nous apprend donc que Raymonde Franchel n’a pas été déportée.

Néanmoins, il subsiste la page d’un registre tenu par le Père Devaux pour les enfants pris en charge pendant la guerre : nom et prénom, date de naissance, lieu de résidence de l’enfant, nom des répondants, nom de la personne prenant en charge l’enfant, qui nous a été transmis par Héléna RIGAUD, Archiviste des sœurs de Notre-Dame de Sion[18]. Raymonde a sans doute été transférée d’une maison de l’UGIF à une famille au moment où les maisons de l’UGIF sont raflées.

Source : registre tenu par le Père Devaux pour les enfants pris en charge pendant la guerre, transmis par Héléna RIGAUD, Archiviste des sœurs de Notre-Dame de Sion.

Diego et Devan

Cette archive nous apprend que Raymonde change de nom de famille pour Colombel. Elle est cachée par monsieur Birolo en 1944 à l’âge de 2 ans. Il reçoit de l’argent (deux fois 900 euros) pour payer la pension de la nourrice de Raymonde, madame Le Louarec.

Monsieur Joseph Birolo, de nationalité italienne, né en 1894, est le répondant de Raymonde Fanchel dite Colombel pendant sa prise en charge par Mme Le Louarec, nourrice. En 1946, il vit au 72, rue du Château d’Eau avec les sœurs Fanchel (Raymonde est indiquée comme étant sa filleule).

Source : recensement de la ville de Paris, 1946.

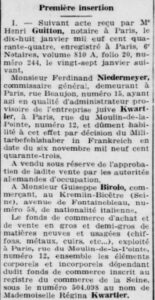

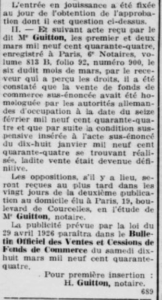

D’après le journal La loi des 11 et 29 mars 1944, monsieur Birolo achète un fonds de commerce de Régina situé 12, rue du Moulin de la Pointe dans le 13e arrondissement de Paris :

Source : Gallica.

Source : Gallica.

Raymonde a donc miraculeusement survécu à la déportation de sa mère par le convoi 47, parti de Drancy le 11/02/1943 et de ses cinq frères et sœurs déportés par le convoi 48, parti de Drancy le 13/02/1943 à destination d’Auschwitz. On ne sait pas comment sa sœur la retrouve.

Son père, Schabsé est quant à lui déporté par le convoi 77 parti de Drancy le 31/07/1944.

Sa sœur aînée Berthe devient sa tutrice après la guerre (documents présents dans le dossier DAVCC 21 P 448 583 de leur père Schabsé Fanchel et questionnaire rempli par Berthe Odette à l’institution Notre-Dame-de-Sion sous la cote DI (100).

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Jo-Yie et Nola

Le document est une archive sur les informations de la vie de la famille Fanchel. Ils ont disparu avec leurs cinq enfants. Le père était commerçant et habitait rue d’Angoulême à Paris. Son épouse, Regina, est née en Pologne. Les noms des Fanchel restants sont Berthe et Raymonde. Berthe est la seule personne qui est destinataire du courrier. Le père a été arrêté en juillet, la mère en février 1944 avec cinq enfants. Ils ont été déportés. Ce document est destiné à essayer de définir ce qu’il est arrivé après la guerre.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Comme Régina et Schabsé n’étaient pas mariés, Berthe doit faire reconnaître que sa sœur est bien la fille de sa mère. Comme l’indique la mention apposée à son acte de naissance, elle est reconnue par jugement du tribunal de la Seine le 11 mars 1958 comme la fille de Regina à titre posthume, ces documents, conservés aux archives de Paris, sont incommunicables car trop récents.

Source : Archives de monsieur Journo avec son aimable autorisation.

Source : Archives municipales de Limeil-Brévannes.

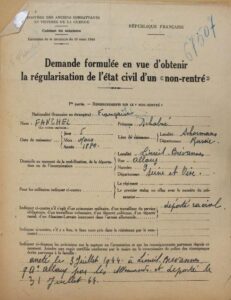

Berthe va faire de nombreuses démarches et demandes concernant sa famille. Elle établit d’abord une demande afin d’obtenir pour son père le statut de non rentré (déposée à Villeneuve Saint-Georges) le 15/10/1949[19].

La reconstruction des familles ou des rescapés est également passée par les demandes de titres « Déporté Politique » ou « Déporté Résistant ». Ces titres apportent aux familles une reconnaissance de l’Etat mais également une forme de compensation financière. Il était particulièrement difficile de prouver son arrestation en tant que résistant. Aussi, 23 déportés n’ont pas obtenu le titre de Déporté Résistant mais admis à celui de Déporté Politique. Quant aux déportés reconnus Déportés Politiques, ils sont 684 à avoir bénéficié de cette reconnaissance.

Anaëlle Riou

Nola

La date de cette archive est le 16 mars. Il s’agit d’une demande pour régulariser l’état civil d’un « non-rentré ». Ce document semble lié à des questions administratives ou juridiques concernant l’identité ou le statut d’une personne qui n’a pas été enregistrée dans les registres civils. Ce que j’en apprends, c’est que ce type de document est souvent crucial pour établir des droits légaux ou pour accéder à des services administratifs. Cela montre également l’importance de la régularisation de l’État civil dans la société, car cela peut affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne d’une personne. (Archive convoi 77).

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Amayas

Mon archive est non-datée (pas de date de la délivrance du document) Le sujet de mon document est une demande formulée en vue d’obtenir la régulation de l’état civil d’un «non-rentré». Le document contient des informations concernant Schabsé Fanchel, sa date et lieu de naissance, la date de son décès, son adresse. Ce que j’ai compris du document : Schabsé Fanchel qui est né le 5 mars 1880 et est mort en 1944, vivait 9, rue Allary à Limeil-Brévannes. Schabsé Fanchel a été arrêté le 3 juillet 1944 à Limeil-Brévannes par les Allemands et a été déporté le 31 juillet 1944. Il avait beaucoup voyagé et il est venu vivre dans notre commune avec sa femme et ses sept enfants. (Archive convoi 77).

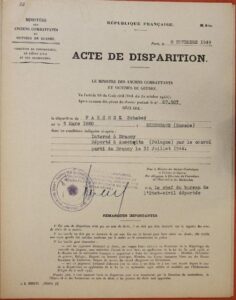

Elle obtient ensuite un acte de disparition :

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Berthe demande enfin le statut de mort pour la France pour son père, qui a voulu s’engager dans la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale mais elle essuie un refus, ne pouvant prouver son décès en déportation, dans la mesure où il n’y a pas de trace de son passage à Auschwitz.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

On retrouve des documents dans une pochette verte intitulée Fichier de Brinon en référence à Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement de Vichy.

Il contient entre autres, l’acte de disparition de Schabsé, émis par le ministère des anciens combattants. Berthe dépose une demande de régularisation de l’état civil en 1949. Le maire de Limeil, Marius Dantz, transcrit le décès de Schbabsé et celui de Claude en 1950.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen

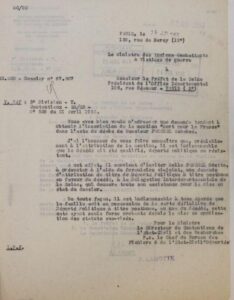

En 1956, le dossier statuant de son sort durant la guerre est toujours en cours d’instruction :

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

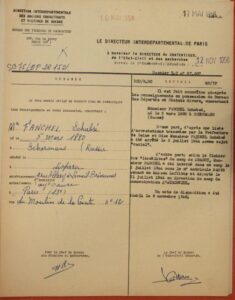

Ismaïla et Ismaël :

Cette archive date du 17 mai 1956 : elle provient de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, et s’adresse au bureau du contentieux. Elle concerne la déportation de Schabsé à Auschwitz, qui a été arrêté pour motif “racial” puis enfermé à Drancy et déporté. Cela nous précise qu’un acte de disparition a été établi le 8 novembre 1949

Elle effectue les mêmes démarches pour sa mère et ses cinq frères et sœurs.

Berthe et Raymonde touchent une somme de 12 000 francs en 1957 : c’est le pécule prévu par la loi dont le montant est calculé par mois d’internement. Le convertisseur de l’INSEE[20] estime que cela revient à 280 euros de 2023.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.

Il est finalement accordé à Schabsé le titre de déporté politique, mais pas celui de mort pour la France. Son numéro de carte de déporté est le 117510784. Il obtient le statut de « Mort en déportation » par arrêté du 27/07/1989 au JO du 18/10/1989.

Source : FANCHEL_Schabse_21_P_448_583_9961 (C) SHD de Caen.