Szlama NIRENBERG

Szlama Nirenberg est né le 3 mars 1894 à Kazimierz Dolny (dans l’est de la Pologne). Il était le fils de Rachmil et Rywka Ajdla, née Mardyks.

Photo ci-contre : Acte de naissance de Szlama Nirenberg

Les Juifs à Kazimierz Dolny

Les premiers Juifs se sont installés à Kazimierz Dolny probablement dans la seconde moitié du XVe siècle, bien que des rapports indiquent que des marchands juifs étaient présents dans la région dès le XIe siècle. L’époque de prospérité de la communauté juive a été interrompue par les effets destructeurs des guerres au milieu du XVIIe siècle : les Cosaques de Chmielnicki, les Suédois, l’armée de Rakoczy, jusqu’aux troupes polonaises, ainsi que par les incendies et la peste.

Des Juifs de Kazimierz

En 1939, la ville de Kazimierz comptait 4641 habitants, dont environ 2500 Juifs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, les Allemands y ont établi assez rapidement, dès 1940, un ghetto dans lequel ils ont placé les Juifs de la ville et ses environs.

En mars 1942, les habitants du ghetto de Kazimierz sont transférés dans celui d’Opole Lubelskie, puis déportés dans l’un des camps d’extermination – probablement à Bełżec. Lors de la liquidation du camp de travail, les Juifs qui s’y trouvent sont déportés, et une douzaine d’entre eux sont fusillés à l’automne 1943 dans le nouveau cimetière juif.

Szlama a toujours connu sa femme, Dwojra Mardyks, grâce à des liens familiaux. Ils sont nés la même année avec seulement deux mois d’écart. Ils étaient cousins, Dwojra étant la fille du frère de la mère de Szlama. Ils se sont mariés à Siedlce, la ville natale de Dwojra, puis ont déménagé à Varsovie pour une vie meilleure.

Les Juifs à Siedlce

Liste de naissance de Paris, incluant Maurice – fils de Szlama et Dwojra

La première mention de Juifs vivant à Siedlce date de 1577. Les plus anciennes traces d’eux, sous forme d’inscriptions sur des pierres tombales, remontent à 1630, d’après des recherches effectuées au début du XXe siècle. Le pourcentage le plus élevé de Juifs à Siedlce a été enregistré en 1865. Il était de 73%, soit 7094 sur 9710 habitants de la ville. En septembre 1939, dans les premiers jours de la guerre, de nombreux habitants de Siedlce, dont des Juifs, ont été tués lors du bombardement de la ville. Environ 80% des maisons ont été détruites à cette époque, ce qui a rudement éprouvé tous les habitants. La guerre a détruit la vie économique des Juifs de Siedlce. En mars 1940, environ 1 200 Juifs de Kalisz et d’autres villes de l’ouest de la Pologne ont été déportés vers Siedlce. De nombreux Juifs de la ville ont été à leur tour déportés dans des camps de travail pénitentiaires dans la région de Lublin. En août 1941, les Allemands ont fait d’un des arrondissements de la ville un ghetto fermé, où ils ont transféré tous les Juifs vivant à Siedlce. Les conditions sanitaires du ghetto étaient désastreuses, ce qui a entrainé́ une épidémie de typhus au tournant des années 1941 et 1942. Seuls un millier de Juifs de Siedlce ont survécu à la guerre, la plupart en URSS. Il n’y en a que quelques-uns sont qui retournés dans leur ville natale après 1945.

La famille s’agrandit

En 1920, naît la première fille de Szlama et Dwojra, Anna. En 1922 et 1924, deux autres filles, Laja et Rachel, viennent au monde. Toutes les trois naissent à Varsovie.

D’après un passeport polonais de Dwojra, toujours dans la famille, elle aurait fait sa demande de visa en

Entre 1924 et 1927, toute la famille part s’installer en France, où leur premier fils Maurice est né le 19 février 1927. La raison probable de ce déménagement est, comme pour celui qui les a conduit à Varsovie, le désir d’offrir à leurs enfants la possibilité d’une vie et d’un environnement meilleurs.

À Paris, ils habitent au 150 avenue des Batignolles, près de Saint-Quen ; auparavant, ils habitaient dans cette même commune au 21, boulevard Biron.

Szlama exerce le métier de fabricant de gants de cuir sur mesure. Il travaille dans un atelier, au 11 rue Elzevir, dans le quartier du Marais où vivent et travaillent de nombreux Juifs, souvent d’Europe de l’Est. Sa femme, Dwojra, est couturière.

En juillet 1942, pendant la plus grande rafle française de Juifs de la Seconde Guerre mondiale, Szlama s’est caché à son lieu de travail. Il a survécu grâce à un ami de la famille, M. Truffat, qui l’a averti du danger et qui, en concertation avec la concierge de l’immeuble, lui a fourni l’approvisionnement nécessaire.

La fille aînée a également survécu à la rafle ; elle a été hébergée par la famille Truffat et y est restée jusqu’en 1944, lorsque leur appartement a été détruit par les bombardements ; elle a survécu à la guerre, mais on ignore ce qu’il est advenu d’elle.

Le reste de la famille n’a pas eu cette chance et, le 16 juillet 1942, ils ont été arrêtés lors d’une grande rafle de Juifs. Ils ont été détenus au Vélodrome d’hiver jusqu’au 19 juillet 1942. Ils sont ensuite envoyés dans un camp à Beaune-la-Rolande. Dwojra et ses filles étaient probablement détenues dans la baraque 3 et Maurice dans la baraque 7.

La rafle du Vél d’Hiv

La rafle du Vél d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 est la plus grande arrestation massive de Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement pro-allemand de Vichy, avec une force d’environ 9 000 policiers, a arrêté plus de 13 000 personnes d’origine juive à Paris et en région parisienne. L’événement tire son nom de la piste cycliste couverte, le Vélodrome d’Hiver, qui a existé près de la Tour Eiffel à Paris entre 1909 et 1959, où la police française a détenu les victimes de la rafle. Cet événement s’inscrivait dans le cadre de l’opération « Frühlingswind » (vent de printemps), menée en Europe par les autorités d’occupation du Troisième Reich.

Le camp de Beaune-la-Rolande

Le camp de transit de Beaune-la-Rolande était un camp allemand pour les Juifs français et les prisonniers de guerre, servant de lieu d’enfermement avant d’être emmenés dans des camps d’extermination hors de France. Le site a été construit en mai 1941 dans le département du Loiret. A partir du 14 mai 1941, il fait également partie d’un réseau de prisons pour Juifs. Il reçoit un transport de 2773 Juifs polonais arrêtés en France. Ils sont détenus à Beaune-la-Rolande jusqu’en 1942, d’où ils sont transportés par le convoi 5 directement à Auschwitz-Birkenau en Pologne occuppée ou au camp de Drancy en France. A Beaune-la-Rolande se trouvait également un groupe de 1 500 enfants dont les parents avaient été arrêtés et transportés à Drancy. Ces enfants ont également été emmenés à Drancy le 17 août 1942 par le convoi n° 15. Le camp a été officiellement fermé le 4 août 1943, quoique d’autres sources parlent d’octobre 1943.

Avant d’être déportées à Auschwitz, la mère et ses filles se trouvaient à Terezin, d’où elles sont partis, dans le transport 15 du 5 août 1942, vers le camp d’extermination. Après leur trace disparait, mais il est très probable qu’elles ont été tuées immédiatement.

Szlama se cache jusqu’à ce qu’il soit arrêté par la police juive le 10 juillet 1944 et interné au camp français de Drancy le 11 ou le 12 juillet 1944. Deux ans plus tôt, dans ce même camp, se trouvait son fils Maurice, qui avait été séparé du reste de la famille. Il a été transporté à Auschwitz le 28 août, dans le transport 25.

Monument du camp de transit, sur la plaque se trouve le nom de Nirenberg.

Le camp de Drancy

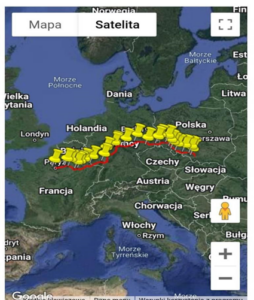

Le trajet parcouru par Szlama de France jusqu’au camp d’extermination sur le territoire de la Pologne sous l’occupation nazie

Le camp de Drancy était un camp allemand pour les Juifs de France et d’autres pays d’Europe occidentale, où ils attendaient d’être transportés vers des camps d’extermination hors de France, principalement à Auschwitz-Birkenau. Il y a eu environ 58 transports du camp de Drancy vers Auschwitz-Birkenau. Le camp a fonctionné d’août 1941 à août 1944, avec une population de prisonniers d’environ 67 400. Le camp a finalement été fermé en 1946, les bâtiments qui le composaient ont été reconstruits et réadaptés en logements sociaux pour ouvriers. Drancy est le seul site en France à être répertorié par l’institut Yad Vashem comme un grand site d’extermination juive.

Déporté à Auschwitz le 31 juillet 1944 dans le transport 77, Szlama a vraisemblablement été tué dès son arrivée au camp, le 5 août 1944.

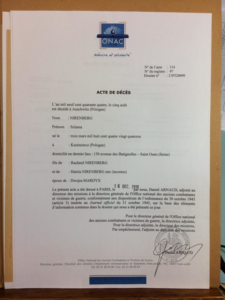

Acte de décès de Szlama Nirenberg

Sources

- Archiwum Państwowe w Lublinie: zespół akt nr 1739 – Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Kazimierzu 1826-1915 [2016], sygn. 60, s. 12 (Archive nationale de Lublin , dossier n°1739 – Actes d’état civil du District de la Synagogue de Kazimierz 1826-1915 [2016], réf. 60, p. 12.)

- Archive national de Siedlce

- Yad Vashem à Israel

- Le musée des États-Unis du mémorial de l’Holocauste

- Archives de Paris

- Mémorial de la Shoah à Paris

- Archives d’Arolsen

- Instutut Historique Juif à Varsovie

- Muzeum Żydowskie Galicja à Cracovie

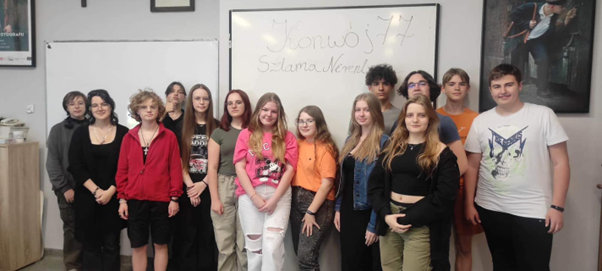

Après la publication sur le site convoi 77 de la biographie rédigée par les élèves polonais, nous avons été contactés par la petite-fille de Szlama Nirenberg. Elle disposait d’archives familiales qui ont permis de compléter la biographie déjà rédigée.

Afin de ne pas compliquer la lecture, Nathalie Freiss-Chambon a récrit une biographie, en s’appuyant bien évidemment sur les éléments découverts par les élèves.

Biographie rédigée par Nathalie Freiss/Chambon, fille d’Anna NIRENBERG, petite-fille de Szlama NIRENBERG

NOTES PRÉLIMINAIRES

- J’ai repris certains éléments de la biographie rédigée par les élèves polonais, dont je n’avais pas connaissance. Je voudrais les remercier ainsi que leurs professeurs pour ce travail.

- Juste quelques remarques à ce propos :

- La relation de cousinage entre Szlama et Dvojra : sur l’acte de mariage que je possède, le nom de jeune fille de la mère de Szlama, Rywka Ajdla n’est pas précisé, et je n’ai pas de généalogie.

- Nous n’avons pas souvenir de la famille Truffat qui aurait caché Szlama pendant la guerre, mais la rue Elzévir est très proche de la rue Vieille du Temple où habitait la famille Freiss, celle de mon père.

- Le convoi 15, parti de Beaune-la-Rolande, est celui du 5 août 1942, il n’a pas pu y avoir de convoi 15 le 17 août. (le 17 août, le convoi n°20 part de Drancy)

- Dwojra et ses filles ne sont pas passées par Terezin.

- Ma mère ne m’a que très peu parlé de son père, de ses relations avec lui avant la guerre, et des événements de 1942-1944.

- Je n’ai que peu de détails sur la déportation de Dvojra et ses enfants lors de la rafle du Vel d’Hiv. Je n’ai que les actes de disparition et les fiches remises par le Mémorial. De même concernant la déportation de Szlama et ses suites.

- J’ai par contre bien sûr davantage de détails concernant ma mère, Chana dite Anna, seule survivante de la famille, sur la personne qui l’a sauvée pendant la guerre, et les suites.

Voici donc un texte qui reprend les informations que je possède, et des notes historiques rédigées par Laurence Klejman.

Je nomme maman « Anna » et papa » Henri » pour les faits antérieurs à ma naissance en 1954, « papa » et « maman » ensuite.

LES ÉVÉNEMENTS

Avant la guerre 1939-1945

En Pologne

Szlama Nirenberg né le 3 mars 1894 à Kazimierz Dolny. Avait-il des frères et sœurs ? Les photos de Pologne et les informations familiales n’apportent pas de renseignement à ce sujet.

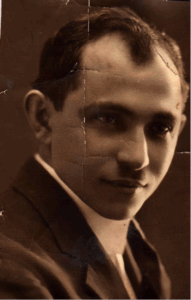

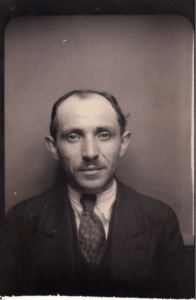

Szlama Nirenberg

Archives familiales ©droits réservés

Dwojra est née le 20 mai 1894 à Siedlce, de Israël-Wolf Mardycks et Chana Stolowy(ck). Selon Anna, leur fille seule survivante, il y aurait eu un rabbin dans la famille Stolowy, alors que Dvojra était totalement laïque.

Szlama et Dwojra se sont mariés à Siedlce le 14 janvier 1919.

L’exil en France

La Pologne a recouvré son indépendance depuis 1918, mais la situation reste instable et économiquement fragile. En 1922 et 1923, ont lieu de grandes grèves et à Cracovie un soulèvement « socialiste ». Dans d’autres villes des manifestations sont violemment réprimées. Dans le même temps, la France a ouvert les portes aux émigrés venus de Pologne pour travailler, notamment dans les mines ou sur les chantiers, le pays manquant de bras après les saignées de la Première Guerre mondiale dans la population masculine.

En 1923, Szlama et Dvojra font le choix de l’émigration. Szlama décide de partir en éclaireur pour préparer l’installation en France. Il est employé comme docker aux docks de Saint Ouen, malgré sa petite stature. Un travail physique dur. Selon sa fille Anna, ses collègues lui disaient « mais tu ne pourras jamais porter ces charges ! »

D’après les visas sur le passeport de Dwojra, il est vite rejoint par sa femme et ses trois filles, qui ont passé la frontière polonaise le 3 avril 1925 (Merci Laurence ! Je n’avais pas vu ces dernières pages du passeport…) Notons que si le passeport porte un visa de sortie, il ne comporte pas de visa d’entrée. Nous ne savons donc pas la date exacte de l’arrivée en France, et si le voyage s’est fait par étapes.

Il a trouvé un emploi moins « physique ». Szlama travaille désormais comme maroquinier, fabricant de gants de cuir sur mesure, au 11, rue Elzévir, en plein Marais, ce quartier d’arrivée des Juifs d’Europe centrale et de l’Est surnommé le « pletzl » en yiddish.

Puis Maurice naît à son tour le 19 février 1927 à Paris, dans le XIIe arrondissement, sans doute à la maternité de l’hôpital Rothschild.

Ils habitent à Saint-Ouen, d’abord 21, boulevard Biron puis 150, bd des Batignolles, qui deviendra l’avenue Gabriel Péri après 1945 (Gabriel Péri fut un résistant).

À Saint-Ouen et dans le XVIIIe arrondissement tout proche, les immigrants juifs sont nombreux, venus de Pologne, de Lituanie, de Russie ou encore de Roumanie. Les commerces alimentaires casher, les cafés, les boutiques en tout genre, les lieux d’accueil pour les démunis, de même que les lieux de culte permettaient, même aux plus intégrés des Juifs, de retrouver un peu de vie juive, au quotidien ou les jours de nostalgie. Si les brocanteurs étaient nombreux, avec la proximité des puces de Saint-Ouen, une grande partie des immigrés juifs étaient casquettiers ou tailleurs.

Dwojra, justement, est couturière (sur le fichier de la Préfecture de Paris, en 1942, il est mentionné « confectionneuse »).

La famille souhaite totalement s’intégrer : les enfants fréquentent l’école publique et laïque, l’école Blanqui à Saint-Ouen. En juin 1936, Rachel est reçue au « certif ». Et avec la mention « bien »[1]. On ne parle plus polonais (Dwjora disait « on ne parle plus polonais »). On écrit le français sans faute, tous portent des prénoms français (francisés) Chana/Anna devient Annie pour tout le monde, Laja Louise, Ruchla/Rachla Rachel, et Maurice, né en France, porte d’emblée un prénom français.

C’est une émigration sans projet de retour : Dwjora déclare « de toute façon nous ne retournerons jamais en Pologne »…

Les enfants fréquentent le patronage le jeudi, particulièrement les cours de chant, ce qui fait surnommer la famille « la cage aux oiseaux » par une voisine.

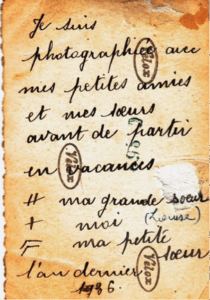

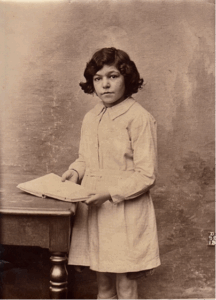

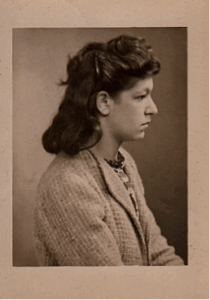

Anna, Louise et Rachel à l’école, et le texte rédigé par Louise au dos de la photo. 1936.

Archives familiales ©droits réservés

Le texte rédigé par Louise démontre à quel point ils maîtrisaient bien le français.

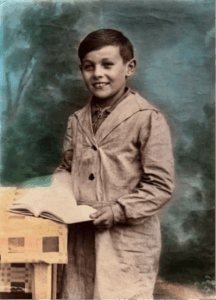

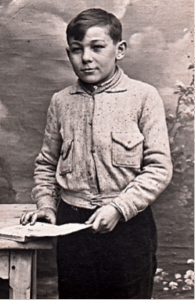

Rachel et Maurice vers 1937

Archives familiales ©droits réservés

Deuxième Guerre mondiale

En 1939 ou 1940, comme de nombreux Juifs étrangers, Szlama, s’engage dans l’armée française. Il est dit de la classe 1940, n° matricule 15731, recrutement Seine Centrale. Il passe par le G.I.P.V.E, Groupement d’Instruction de Pionniers Volontaires Étrangers. Du 9 mai au 15 septembre 1940, il est le pionnier Szlama Nirenberg, 7e compagnie, 2e bataillon, 5e section, dans le Régiment de Marche des Engagés Volontaires Étrangers (RMEVE), à Sept-Fonds (Tarn et Garonne)

Il est ensuite démobilisé et renvoyé chez lui en tant que père de famille.

Szlama – photo d’identité et en engagé volontaire-1939 ou 1940

Archives familiales. ©droits réservés

La politique antijuive sous Vichy

À peine l’armistice signé, le gouvernement collaborationniste du maréchal Pétain met en place une politique antisémite d’État, sous la pression des Allemands ou, parfois, les devançant.

1940 : Le 27 septembre, les Allemands demandent que les Juifs (français et étrangers) soient recensés en zone Nord (occupée). Le gouvernement Laval reprend cette obligation à son compte. Le recensement se fera dans les commissariats de police à Paris et dans la région parisienne.

Le 3 octobre, Pierre Laval va au-delà des demandes allemandes. La loi « portant statut des Juifs », dite le premier Statut des Juifs (un décret-loi) est publiée au Journal Officiel. Elle concerne l’exclusion professionnelle des Juifs. Ils sont exclus d’un grand nombre de professions, dont celles d’enseignants, avocats, journalistes et directeurs de journaux. Les métiers des arts et de la médecine leur sont interdits. Les Juifs sont bannis de la vie publique et de l’économie. Et bien sûr, des fonctions militaires. Le document original (conservé au Mémorial de la Shoah) est annoté au crayon par Philippe Pétain, qui en durcit le caractère antisémite.

Le « loi » du 4 octobre vient la compléter : internement des Juifs étrangers en camps spéciaux (comme Gurs). L’administration entreprend une vaste vérification des naturalisations des Juifs (et aussi d’autres étrangers) depuis 1927 (6.000 sont dénaturalisés après examen de leurs dossiers).

Des arrestations individuelles ont lieu.

1941 : En mars, création du Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ, sous la direction de Louis Darquier de Pellepoix). Il met en place des campagnes de propagande antisémite et la spoliation des Juifs. L’aryanisation des biens juifs privent les industriels, les commerçants ainsi que les simples cordonniers ou tailleurs et couturières à domicile de leurs droits d’exercer leur métier. Leur matériel, fonds de commerce, instruments, sont saisis et vendus. 3000 entreprises sont mises sous séquestre.

Le 14 mai, la première rafle antijuive a lieu, à Paris et en proche banlieue. Elle vise les hommes étrangers, parmi lesquels la très grande majorité est originaire de Pologne, comme Szlama Nirenberg. Ils sont internés dans les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, dans le Loiret, après avoir été convoqués avec un « billet vert », notamment au gymnase Japy, à la caserne Napoléon, la Caserne des Minimes, ou dans des commissariats pour une « vérification de situation ».

2 juin : Les Juifs doivent se faire recenser sur tout le territoire.

Mise en place du camp de transit de Drancy, des logements sociaux (la cité de la Muette) jamais terminés qui avaient servi de camp de prisonniers.

Après une rafle massive qui a commencé dans le XIe arrondissement, avant de s’étendre, entre les 20 et 24 août, ce sont 4.232 hommes juifs français et étrangers que la police française et le feldgendarmerie internent à Drancy. Le camp est gardé par des gendarmes français. La violence, la faim et la maladie y règnent.

En novembre, toutes les organisations et associations caritatives juives sont dissoutes. Elles doivent se fondre dans un organisme, l’Union générale des israélites de France (UGIF), créé par les Autorités d’Occupation.

Le 12 décembre 1941, est organisée la rafle dite des « notables » (médecins, avocats, intellectuels, commerçants, ingénieurs), même si des hommes de condition modeste ont fait partie des 743 Juifs français arrêtés par 260 hommes de la Feldgendarmerie et 200 membres de la Sipo-SD (Gestapo et service de renseignements de la SS), assistés de policiers français. D’abord internés à l’École militaire, les détenus sont transférés au camp de Royallieu, à Compiègne, dans l’Oise. Presque tous en seront déportés à Auschwitz par la gare du Bourget.

1942 : Après la conférence de Wannsee en décembre 1941 en Allemagne, la collaboration est renforcée à Paris. Vichy devient le complice objectif de la politique antijuive allemande et à l’aide de la Milice, aidera la Solution Finale.

Le dimanche 7 juin, tous les Juifs âgés de plus de 6 ans doivent porter l’étoile jaune en zone occupée. Mais pas en zone libre. L’étoile est payante : échangée contre un point textile sur les cartes de rationnement dans les commissariats de police. Trois par personne. Elle doit être cousue sur le côté gauche du vêtement, bien visible. La dissimuler peut conduire à l’arrestation. Ne pas la porter également. Certains ressortissants de pays alliés de l’Allemagne, ou neutres (turcs, grecs, bulgares, italiens) en sont, un temps, dispensés.

Ce signe distinctif permet d’appliquer des mesures d’exclusion : seul le dernier wagon du métro est autorisé aux Juifs, les parcs, jardins, cinémas, théâtres, salle de danse, salles de sport, etc. leur sont interdits.

Les 15-16-17 juillet : la rafle dite du Vel d’hiv. Le projet : déporter 28.000 ou 32.000 personnes de 16 à 50 ans. La rafle est organisée par Louis Darquier de Pellepoix, René Bousquet et Pierre Laval et exécutée avec le concours de la milice française. Pendant tout l’été et l’automne, de grandes rafles vont également être menées dans toute la France, en zone sud et nord.

N. B. : les Allemands (Eichmann) ne demandaient « que » les juifs étrangers et de plus de 16 ans. C’est Pierre Laval qui va proposer par mesure « humanitaire » que les enfants de 2 à 16 ans, même nés en France, soient raflés avec leurs parents, pour ne pas en être séparés…

Le 11 décembre 1942, la mention « juif » est obligatoire sur les titres d’identité et les cartes d’alimentation dans toute la France. Il n’existe plus alors de « zones », les Allemands ayant passé la ligne de démarcation en novembre pour envahir tout le territoire. Les Italiens agrandissent leur zone d’occupation, qui fut un moment moins néfaste aux Juifs. Le 8 septembre 1943, après l’armistice entre les Alliés et l’Italie, les Allemands occupent ce qu’ils contrôlaient.

La Rafle du Vel d’Hiv et ses suites pour les Nirenberg

Le 16 juillet 1942, les Nirenberg sont touchés par la grande rafle parisienne.

Dwojra, Louise, Rachel et Maurice Nirenberg sont arrêtés, sur dénonciation (Anna n’a jamais voulu donner le nom du responsable). Selon les voisins témoins de la scène (la mère et la grand-mère d’un voisin et ami, militaire à l’époque), des Allemands sont venus à midi emmener la famille. Le voisin a bien insisté sur le fait que ce sont des Allemands, non des Français, qui les ont arrêtés. Une précision a été apportée en 2024 par son fils, âgé de 79 ans : Sa grand-mère était à sa fenêtre donnant sur l’entrée de l’immeuble, en train d’épousseter un chiffon. Elle a vu la Wehrmacht entrer dans l’immeuble. L’arrière-grand-mère de Jean-Pierre était dans l’allée, discutant avec une voisine. Lorsque la famille Nirenberg est passée devant elles, emmenée par les Allemands, Mme Nirenberg leur a dit : « de toute façon ils sont tous foutus. » Ce furent ses dernières paroles.

Ont-ils eu la possibilité d’emporter un bagage, ou font-ils partie de ceux qui sont partis sans rien sur eux ?

Ils ont ensuite été amenés sur la place face à la mairie de Saint-Ouen, où les familles ont été « triées ». (probablement les familles juives françaises et les familles étrangères).

Puis Dwojra, Louise, Rachel et Maurice sont conduits au Vel d’Hiv’. Ils y sont détenus, sans nourriture, eau ni hygiène, jusqu’au 19 juillet. Depuis la gare d’Austerlitz (la gare de marchandises), ils sont convoyés dans des wagons à bestiaux bourrés de monde en cette chaude journée d’été 1942, pour être internés au camp de Beaune-La Rolande.

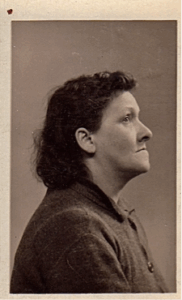

1941- Dwojra, Louise et Rachel – archives familiales

©droits réservés

Maurice avant 1939 – archives familiales

©droits réservés

Le transfert à Beaune-la-Rolande

Le convoi du 19 juillet de la gare d’Austerlitz à Beaune-la-Rolande comporte 26 wagons. Il emporte, selon un rapport de police daté du 19 juillet 1942, « 1073 personnes, dont 50 hommes, le reste femmes et enfants[2] » Il était, précise le rapport « escorté par un commandant de gendarmerie et 24 gendarmes ». Pour ce transport comme pour celui qui conduit 1111 personnes à Pithiviers, « aucun accident n’est à signaler ». De la gare de Beaune-la-Rolande au camp, les prisonniers sont transportés « au moyen de véhicules automobiles et par fractions successives », dit une note de l’intendant de Police Régionale adressée au préfet régional, le 20 juillet. Son auteur souligne les conditions déplorables des arrivants, « très fatigués et déprimés ». Il avertit qu’ils « manquent parfois du nécessaire, notamment de couvertures, de savon, de couverts individuels, etc. » Au camp, a écrit plus tard un jeune médecin interné qui s’y trouvait encore, rien n’était prêt pour les accueillir[3], même les planches manquent pour les lits à deux étages.

En quelques jours, « 7.600 personnes dont 4.000 enfants s’entassent dans des baraques[4] » Les précédents occupants du camp ont été déportés par les convois 4, 5 et 6, partis de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Les internés doivent passer par une grande baraque qui fait office de bureau d’enregistrement. Il y a peu de bureaux, l’attente est très longue. Ils y sont enregistrés et doivent déclarer leurs biens (argent, bijoux, sauf les alliances) qu’il faut laisser. C’est là que l’on sépare les hommes et les fils d’un côté, les mères et les filles de l’autre.

Dwojra et ses filles sont dans la baraque 3. Le fichier juif de la Préfecture de Paris leur attribue le dossier 64367. Numéros de casier central : 36230 pour Dwojra, 1625672 pour Louise, 1636361 pour Rachel.

Maurice, lui, âgé de 15 ans, est séparé de sa mère et ses sœurs à Beaune-La-Rolande et interné le 20 juillet dans la baraque 7 sous le numéro 12.

Il est inscrit au fichier juif en rouge, ce qui indique qu’il est étranger, bien que né à Paris.

Départs pour Auschwitz

Dwojra et ses deux filles sont déportées directement de Beaune-la-Rolande à Auschwitz-Birkenau le 5 août 1942, par le convoi n°15.

Le convoi transportait 1014 Juifs, dont 551 femmes. 265 étaient âgés de moins de 18 ans. Le Journal Officiel de 2011 fixe la date de leur décès au 10 août 1942.

Maurice suit un parcours différent : il est envoyé en transit à Drancy. Des personnes, sans doute de l’UGIF, tentent d’éviter sa déportation, arguant de son âge et de sa naissance en France, selon un acte de naissance établi le 8 août 1942.

Il sera cependant déporté le 28 août, 23 jours après sa famille, dans le convoi n° 25. Son décès est fixé au 2 septembre 1942 au Journal Officiel de 2011.

1942-1944 les Nirenberg à Paris

Entre 1942 et 1944, Anna peut voir son père, qui est caché. Selon la biographie des élèves polonais, Szlama se trouve chez la famille « Truffat », chez qui il travaillerait. La famille n’est pas au courant de cette information. En revanche, Szlama travaillait bien au 11 rue Elzévir, tout près de chez la famille Freiss qui demeure 83 rue Vieille du Temple à Paris (IIIe). Selon l’histoire familiale, c’est Hinda/Blanche Freiss, également de famille juive, qui lui apporte de la nourriture pendant deux ans. Anna, la fille de Szlama épousera plus tard, le fils de Blanche Freiss.

1944 : un des derniers convois – le Convoi 77

Mais le drame familial ne s’arrête pas à la déportation de sa femme et de trois de ses enfants.

Alors que le 6 juin a eu lieu le débarquement des Alliés en Normandie et que les troupes se rapprochent de Paris, au prix de combats acharnés, le 10 juillet 1944, Szlama est arrêté par la Police des affaires juives.

Anna pensait que c’était par la Gestapo, sur dénonciation. Il est arrêté alors que Hinda/Blanche Freiss venait de lui porter son repas. Elle aurait croisé deux hommes en manteau de cuir noir dans l’escalier.

Szlama est conduit le jour même, à midi, au Dépôt de la préfecture de police d’où il est extrait le lendemain à 14 h 30 pour être convoyé par le policier Puech à Drancy[5]. À noter qu’il est le seul « Juif » arrivé cet après-midi-là, ce qui confirme qu’il a été arrêté de manière isolée.

La fiche du camp de Drancy porte la mention « présumé juif ». Il aurait eu des faux papiers ? Ce fait n’est attesté nulle part.

Son carnet de fouille n° 156 indique son numéro matricule : le 25.022, et les mentions CC 12 et B, c’est-à-dire qu’il est déportable immédiatement.

Le 31 juillet, il est déporté à Auschwitz, dans l’un des derniers convois qui quittent la France, le 77. Il a vraisemblablement été tué dès son arrivée au camp, dans la nuit du 3 au 4 août 1944.

L’Office national des anciens combattants (ONAC) du 16/12/2010 mentionne les indications :

acte N°154, N° registre : 97, Dossier N° 21 P 520 690, décès du 5/8/1944.

Dans ce dossier, le prénom de sa mère est erroné : Haiola au lieu de Adjla, et son nom de jeune fille mentionné « inconnu ».

La date du décès est fixée au 5 août 1944 et est publiée ainsi au Journal Officiel du 14 avril 2011.

Les derniers jours de Drancy

Le 17 août, le SS Alois Brunner qui commandait Drancy depuis juillet 1943 part avec un convoi de 51 Juifs, notamment des membres de la Résistance, en le rattachant à un camp d’évacuation militaire (21 réussiront à s’évader). Le lendemain, le camp de Drancy est vide d’Allemands. Les internés sont laissés à eux-mêmes. Le camp est officiellement déclaré « libéré » et remis à Raoul Nordling, consul général de Suède, qui représente la Résistance.

Le 19 août, Paris prend les armes contre les occupants. Les policiers, zélés sous Pétain, se mettent en grève. La préfecture de police se rallie à la Résistance et donne ses armes. Les cheminots sont également en grève.

Le 25 août, c’est la libération de Paris et l’entrée des chars avec le Général Leclerc, puis les armées alliées.

Pour les 1.306 déportés du convoi 77, il est trop tard !

Anna, la seule survivante

Anna est donc la seule survivante de la famille Nirenberg.

En 1937, à 18 ans, elle avait été embauchée comme secrétaire de gestion dans un cabinet de gérance d’immeubles. Elle y fait la connaissance de Simonne Meunier, secrétaire responsable du contentieux. Elles tissent des liens à partir de cette période et deviennent amies.

Anna, que tout le monde appelle Annie, travaille pendant l’arrestation de sa famille le 16 juillet 1942. Une voisine envoie son fils la prévenir de ne surtout pas rentrer chez elle.

Elle est alors rapidement cachée, non par la famille Truffat, dont nous n’avons jamais entendu parler, mais par son amie et collègue Simonne Meunier dans l’appartement du Faubourg Saint-Antoine à Paris (11e) où Simonne vit avec ses parents. Elles continuent de travailler, et pendant les vacances d’été, elles sont hébergées par la famille Trouvé, dans la Sarthe.

Anna n’a aucune idée du drame qui s’est passé à Auschwitz. Elle ne sait pas où est sa famille, ne reçoit pas de nouvelles mais espère les retrouver à la fin de la guerre.

SUITE ET CONSÉQUENCES DE CES ÉVÉNEMENTS

1944-1954

Pendant la guerre, Anna a connu Madeleine Freiss, dont la mère venait apporter des vivres à Szlama. Puis elle fait la connaissance du frère aîné de Madeleine, Henri, à son retour de captivité en mai 1945. Ils se marient le 12 mars 1946. Maman obtient la nationalité française par son mariage avec Henri, dont le père Isidore a été naturalisé français le 29 novembre 1923 (pour s’être engagé aux côtés de la France lors de la Première Guerre mondiale).

Ils ont une fille en 1954 ; elle est mariée à un Français catholique ; ils ont trois enfants.

En 1947, Anna tente avec l’aide de sa belle-famille de recevoir une indemnité pour dommages de guerre.

Elle envoie le 29 janvier 1947 une requête pour obtenir un certificat de présence de corps, reçoit le 3 février d’un monsieur Kufger mobilisé avec son père, quelques informations complémentaires sur ses dates de présence dans le RMEVE. Le 18 février, Charles Bormand, ancien capitaine, cousin d’Henri Freiss, l’époux d’Anna, transmet le complément d’information au directeur régional de recrutement. Il reçoit le 3 mars une réponse indiquant que le dossier est en cours. Rien de plus.

Anna qui a perdu toute sa famille est confrontée à celle de son époux qui est intacte. Elle a encore l’espoir de retrouver les siens, mais avec le temps supporte de plus en plus mal cette opposition entre sa situation et celle des Bormand, cousins germains des Freiss.

À cause de la pénurie de logements, dans un Paris qui a été bombardé à plusieurs reprises et qui voit affluer des milliers de sans-abris des autres villes ayant reçu des bombes, Anna et Henri doivent retourner habiter dans l’appartement où vivait la famille Nirenberg avant la guerre, à Saint-Ouen, qu’ils achètent l’année suivante. Ils y vivront jusqu’en 1986.

Quel fut l’état d’esprit de maman pendant ces années, avait-elle l’impression d’être entourée de fantômes ? Quant à moi, ma chambre était celle de son frère, le petit Maurice.

Maman d’ailleurs parlait souvent de déménager, mais mon père refusait, je ne sais pourquoi… On est donc restés à Saint Ouen.

Aucune information n’a été transmise au sujet du sort de notre famille, hormis les actes de disparition.

Maurice né en France est mentionné dans les listes établies par Serge et Beate Klarsfeld, au sujet des Juifs français déportés.

Nous n’avons pas eu de contacts avec la famille du frère de Dwojra Mardykcs, partie en Israël avant 1939.

Contexte des années 1950-1960

Après la guerre et les règlements de compte qui l’ont suivie, jusque dans les années 1970, personne n’était prêt à écouter les témoignages d’anciens déportés ou de leurs familles. L’heure était à la reconstruction.

Il n’y avait pas de hordes de psychologues pour entendre à leur descente des trains les rescapés des camps, anciens prisonniers et leurs proches.

Il a fallu l’opiniâtreté des Klarsfeld, le vieillissement des témoins, la mise à distance de ces événements, la notoriété de Simone Veil, les procès et la diffusion du film Shoah de Claude Lanzmann (réalisé entre 1961 et 1976), pour que l’on (re)commence à s’intéresser à ces faits, et à différencier camps de concentration et d’extermination à partir des années 1970, ce qui n’était pas le cas dans les années 1960.

Le mutisme et le traumatisme qui ont suivi la découverte des faits se sont reportés sur les générations suivantes : des années de questions sans réponse puis réponse (partielle) aux questions, ou le plus souvent, informations spontanées.

Après 1954

Ma mère n’a jamais pu me raconter en détail les événements de 1942-1944. À cette époque un enfant ne posait pas de question. Et même adulte, pour ne pas raviver la douleur.

Seul leitmotiv, qui tournait à l’obsession : ne jamais dire que l’on est juif.

Maman me tenait à l’écart de sa belle-famille Freiss. Nous ne fêtions aucune des fêtes juives, mais nous célébrions Noël. Je n’ai aucune connaissance, ou très peu, de la religion juive et de ses traditions.

J’ai été éduquée dans un environnement non juif, j’ai épousé un catholique et aucune de nos relations n’est juive. Peu d’entre eux connaissent l’histoire de ma famille, je la révèle tardivement et au compte-gouttes.

Je n’ai eu connaissance de ces événements que très tard et partiellement : quand j’avais 8 ans, à l’école une charmante camarade de classe m’a traitée de « sale juive » ; je ne savais pas ce que cela voulait dire.

Une allusion en 1964, lorsque lors du 20e anniversaire du débarquement de Normandie : mon père a brièvement sorti de son secrétaire les photos de la famille de maman, et j’ai appris leur déportation, sans plus de détails.

Puis en 1982, à l’occasion du 40e anniversaire de la rafle, j’ai appris par hasard que sa mère et ses frère et sœurs avaient été arrêtés lors de la rafle du Vel d’Hiv. Chacun autour de moi pensait que l’autre m’avait expliqué les faits.

Maman m’en a un peu parlé en 1987 à l’occasion du procès Barbie à Lyon, où nous avions déménagé en 1984, après mon mariage. Puis elle m’a remis en 1998 des photos et en 2002 les actes de disparition et les étoiles jaunes (qu’elle s’étonnait d’avoir conservées). J’étais seule à la maison lorsque j’ai lu les actes de disparition ; quand j’ai pensé à Maurice parti seul si jeune, sans sa mère et ses sœurs, j’ai fondu en larmes. Maman évoquait son petit frère, « blond aux yeux bleus, à la bonne bouille ronde et réjouie ».

C’est à partir de cette période que j’ai pu reconstituer partiellement les faits et en parler à nos trois enfants.

Maman avait gardé longtemps espoir que son frère Maurice était encore en vie. En 1968, le prix Nobel de médecine est attribué à un médecin américain nommé Marshall Nirenberg. Même nom de famille, même année de naissance 1927. Les recherches entreprises ne permettent pas d’établir la concordance entre les deux personnes. En 1992, Maman obtient de l’Académie Nobel des informations et les coordonnées de M Nirenberg. Mais elle écrit en français et n’a jamais reçu de réponse. Ce biochimiste est en fait né à Brooklyn – New York. Mais quand Maman a cherché à se renseigner, il ne suffisait pas d’un clic sur Internet pour avoir la réponse.

Maman n’a jamais évoqué la Pologne, qu’elle avait quittée enfant. Il n’a jamais été question d’y retourner, il n’y restait rien, nous n’y avions aucun contact et rien à y faire. Elle parlait français sans accent et pas un mot de polonais, comprenait le yiddish, mais sans plus.

En 1975, Maman souhaite franciser officiellement ses prénoms, qu’elle n’utilise jamais et qu’elle juge trop compliqués lors de demandes d’état civil. Elle contacte une jeune avocate. La procédure est longue, et en 1977 ses prénoms deviennent Anna-Adèle. Mais tout son entourage, famille incluse, continuera de l’appeler Annie.

En 1978, le registre établi par Simon Wiesenthal, consulté par nos voisins de palier à Saint-Ouen (une famille amie depuis l’avant-guerre et témoin de la rafle de 1942), mentionne les dates des arrestations en 1942 et 1944, les numéros des convois de Drancy à Auschwitz. Mais Dwjora et ses filles seraient notées comme « entrantes » mais pas comme « sortantes » (des chambres à gaz et du crématoire) d’Auschwitz.

Maman obtient une indemnisation en 2001 par la Commission Drai, pour les pertes matérielles de 1942 (appartement mis sous scellé et pillé).

La Commission Drai a été instaurée par Lionel Jospin en 1999, afin d’indemniser les familles juives spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. D’après ce que j’ai compris concernant ma famille maternelle, lors de la rafle du Vel d’Hiv, l’appartement a été scellé puis pillé.

Donc en 2001, maman a constitué un dossier de demande d’indemnisation, elle a recueilli des témoignages et a été entendue devant la Commission. Elle a reçu une somme qui lui a permis de financer des travaux dans la maison qu’elle habitait en permanence depuis 1986. Mais je n’ai trouvé aucune trace de copie de ce dossier, il semble qu’elle ne l’ait pas gardé, ce qui m’étonne, mais que penser ? Pourtant l’argent lui a bien été versé.

En 2002, je souhaite que son amie Simonne Meunier, que j’appelle « Mounie », soit reconnue comme « Juste entre les Nations » par la Fondation Yad Vashem, que je contacte pour constituer le dossier. Mais Maman alors âgée de 83 ans ne se sent plus la force de raviver ces souvenirs, alors qu’elle vient de le faire pour la commission Dray. « Tant pis, elle n’aura pas son arbre », a-t-elle dit.

Maman disait d’ailleurs aussi à cette époque : « Il y a certains jours où on n’y pense plus »… Ce qui sous-tend qu’elle y a pensé en permanence depuis 1945.

Nous avons cependant constitué pour Simonne un dossier en 2022, en attente sous le numéro 22021.

Maman a gardé jusqu’à sa mort en 2011 dans son portefeuille une petite photo de sa sœur Louise.

Le fils de notre voisin de Saint-Ouen m’avait dit bien avant : « Chez toi on n’en parlait jamais, chez moi on en parlait tous les jours ! » mais n’osait pas m’en dire plus, de peur de raviver des souvenirs douloureux.

En 2024, âgé de 79 ans, il se sent le devoir de me contacter à la fin de sa vie pour me préciser les souvenirs de sa grand-mère et son arrière-grand-mère, présentes lors de la rafle.

Rédigée par Nathalie Freiss/Chambon, fille d’Anna NIRENBERG, petite-fille de Szlama NIRENBERG – Été 2025

Notes & références

[1] Journal de Saint-Denis, publication des résultats du certificat d’études, juin 1936.

[2] Préfecture de Police de Paris, BA 1817 : Compte-rendu des premiers transferts de Paris vers Pithiviers et Beaune-la-Rolande ayant eu lieu le 19 juillet 1942, cité in https://www.musee-memorial-cercil.fr/ete-1942-pithiviers-beaune/

[3] Archives départementales du Loiret, 138W 20760, cité in https://www.musee-memorial-cercil.fr/ete-1942-pithiviers-beaune/

[4] Cercil Musée-Mémorial des enfants, « Les familles du Vel d’hiv dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande »

https://www.musee-memorial-cercil.fr/ete-1942-pithiviers-beaune/

[5] Archives de la Préfecture de police de Paris. CC2-8.

English

English Polski

Polski