Thérèse MEISTELMAN (née BRODSKY)

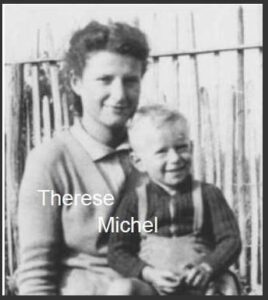

Photographie de Thérèse Meistelman, non datée © Collection personnelle Michel Brodsky

L’atelier « En …quête d’histoire » du collège la Fosse aux Dames aux Clayes-sous-Bois a mené une nouvelle enquête cette année. Accompagnés par leurs professeurs, Marie Hurtevent et Géraldine Kerserho, Joanna Barbosa, Loris Bocquet, Léonie Boitrelle Gaechter, Milla Boulanger-Daleau, Emma Braz-Rente-Moitron, Lina Cuccina-Beucher, Zoé Granjou, Rebecca Karlin Perrier, Mathis Opresco, Perrine Ragazzini, Tea Sheremeti et Manel Turmeau, sont partis sur les traces de Thérèse Meistelman, une jeune déportée juive et de son époux Isaac Meistelman.

Thérèse Brodsky-Meistelman a laissé peu de traces directes dans les archives. Reconstituer son parcours jusqu’à sa déportation a nécessité d’élargir l’enquête à ses familles paternelle, les Brodsky, et maternelle, les Gorsky. Les élèves ont réussi à retrouver la trace de cousins éloignés de Thérèse, établis aux Etats-Unis et en Nouvelle Zélande. Les échanges par mail avec eux ont permis de nous mettre sur la piste d’un témoin direct des dernières années de vie de Thérèse : son neveu, Michel Brodsky. Les élèves lui ont écrit une lettre, sorte de bouteille à la mer, envoyée à sa dernière adresse connue à Paris.

Ils ont joint au courrier la photographie d’un petit garçon sur les genoux de Thérèse : « Nous avons trouvé une photo de Thérèse avec son neveu prénommé Michel ; peut-être vous reconnaitrez-vous ? Êtes-vous bien le Michel que nous recherchons ? Si c’est le cas, avez-vous des informations sur Thérèse, Isaac et leurs familles et pourriez-vous nous aider dans nos recherches ? Nous serions ravies d’échanger avec vous sur notre projet. Vous pouvez nous contacter par courrier ou par téléphone. » Et c’est avec émotion que Marie Hurtevent a reçu un appel – le premier d’une série d’échanges – qui s’est conclu par une visite au domicile de Michel Brodsky en juin dernier.

Photographie de Thérèse et de son neveu Michel © Ancestry

A la découverte de la famille Brodsky…

Grâce au site de généalogie Ancestry, nous avons pu reconstituer l’arbre généalogique de la famille Brodsky. Thérèse Brodsky est issue d’une famille juive originaire de l’Empire russe. Elle est la fille de Leiba Brodsky et Luba Gorsky.

Leiba et Luba Brodsky, non datée © Collection personnelle Michel Brodsky

La famille Brodsky est originaire de Tiraspol dans l’Empire russe (actuellement en Moldavie). Nous avons retrouvé l’identité des grands-parents paternels de Thérèse grâce à l’arbre généalogique publié sur Ancestry par les cousins américains : Hersh Brodsky et Hava (ou Eva) Brick. Le grand-père semble être décédé en Russie avant le départ de la famille pour la France. C’est donc Hava, née en 1859[1], qui quitte la Russie avec ses quatre enfants en 1905 ou en 1906. Le fils aîné, Moïse, s’installe en France avec sa femme, Hava, et ses trois premiers enfants (dont deux décèderont peu après l’emménagement à Paris). Hava Brick s’installe dans un appartement au 47 rue Championnet dans le XVIIIème arrondissement avec ses trois enfants non mariés : Salomon, 19 ans, Rebecca, 18 ans, et Leiba (le père de Thérèse) âgé de 13 ans.

Nous avons pu retracer les parcours des différentes branches de la fratrie Brodsky grâce aux cousins américains :

Moïse Brodsky, né en 1878, épouse Hava Poustilnikov (1880-1946). Le couple a cinq enfants, dont deux décéderont en bas âge. Moïse réside à Paris et décède en 1933. Sa femme et ses trois autres enfants, Esther (1905-1967), Samuel (1908-1997) et Louise (1907-1998), ont survécu à la guerre. Au cours de notre enquête, nous avons d’ailleurs découvert que sa fille Esther Brodsky (puis Esther Serf) est la mère de la chanteuse Barbara. Celle-ci était donc la petite cousine de Thérèse Brodsky.

Salomon Brodsky, né en 1886, se marie à Paris en 1909. Il a un premier enfant en France, mais sa première femme meurt rapidement après. Puis Salomon s’installe à Manchester, laissant sa fille Louise à Paris. Il se remarie en 1914 avec Minnie Goldberg. Ensemble, ils ont sept enfants, dont certains s’installent aux Etats-Unis. Il décède en 1964 à Londres.

Rebecca Brodsky, née en 1887, se marie deux fois. Son second mariage est avec Benjamin Goldstein, avec qui elle a deux enfants : Jacques (1913-1979) et Thérèse Goldstein (1919-1989). Elle décède en 1955 à Paris.

… et de la famille Gorsky

Les parents de Luba Gorsky sont Boris Gorsky et Rachel Jaïfa, tous deux déclarés décédés au moment du mariage de leur fille en 1913[2]. Cette information est en partie fausse, car nous avons retrouvé la trace de Rachel Jaïfa (épouse Gorsky), décédée à Paris, puis enterrée au cimetière de Bagneux.

Luba est née à Nageisk dans l’Empire russe le 16 janvier 1892. Nous n’avons pas réussi à localiser ce lieu aujourd’hui. Par les lieux de naissance d’autres membres de la famille Gorsky, nous savons que la famille est originaire de Crimée, appartenant à l’Empire russe à l’époque, à l’Ukraine aujourd’hui. Luba est certainement arrivée en France en compagnie de sa mère autour de 1906. Deux de ses frères sont également installés à Paris : Abraham (dit Albert, 1880-1938) et Salomon Gorsky (1891- ?). Leur existence est attestée parmi les témoins ayant signé l’acte de mariage de Luba. Tous les deux sont identifiés comme commerçants.

Nous ignorons les raisons et les conditions d’arrivée en France de Luba Gorsky. Les différents membres de la famille semblent s’être installés rapidement à Paris. D’après les souvenirs de son petit-fils, Luba – comme son mari Leiba – ne savait ni lire ni écrire le français, mais elle le parlait correctement.

Thérèse, la fille cadette d’une famille de fripiers

Le 24 juin 1913, Leiba Brodsky épouse Luba Gorsky à la mairie du XVIIIème arrondissement. A cette date, les deux époux ont la même adresse : 47 rue Championnet dans le même arrondissement. Vivent-ils déjà ensemble ou sont-ils locataires d’appartements différents dans le même immeuble ? Mystère… Le frère aîné de Leiba, Moïse Brodsky, est témoin, tout comme les deux frères de Luba, Albert et Salomon Gorsky.

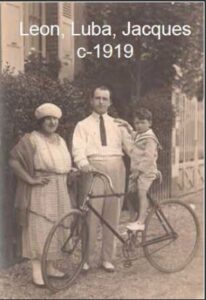

Photographie prise à Deauville : Leiba, Luba et Jacques © Ancestry

Dans les années suivantes, le couple Brodsky donne naissance à trois enfants :

Jacques naît le 1er septembre 1914 au 2 rue de Candie (XIème arrondissement), alors que la famille habite au 9 rue Neuve-des-Boulets[3].

Thérèse naît le 1er juin 1920 à l’hôpital Lariboisière, rue Ambroise-Paré (Xème arrondissement). Les parents vivent alors au 67 rue Marcadet dans le XVIIIème arrondissement[4].

Claire naît le 12 janvier 1925 à 20 heures au 15 rue de Santerre, adresse de l’hôpital Rothschild dans le XIIème arrondissement. Le domicile familial est encore le 67 rue Marcadet[5].

Les adresses citées précédemment permettent de retracer partiellement les différents lieux de résidence de la famille Brodsky entre 1913 et 1940. La famille Brodsky a connu plusieurs déménagements au fil des années, entre Paris et la banlieue parisienne.

Vue actuelle du 67 rue Marcadet © Marie Hurtevent

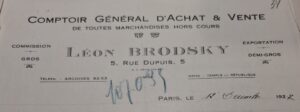

En 1920, les Brodsky au 67 rue Marcadet, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Il est probable que la famille y habite déjà depuis un certain temps. Le recensement de 1926[6] indique qu’ils vivent alors avec une domestique nommée Raymonde Gallois. Cela montre que les Brodsky ont une situation financière correcte, issue de la réussite de l’entreprise de Leiba. En effet, celui-ci est marchand fripier depuis plusieurs années. Un rapport de police daté du 24 mars 1921 renseigne sur les activités commerciales des frères Brodsky[7]: « Au début des hostilités, [Salomon] a entrepris avec son frère Leiba, né le 1er mai 1892 à Tiraspol en Russie[8], demeurant 67 rue Marcadet, de la confection militaire, dans un local situé, 27, rue de la Folie-Méricourt, mais peu après ils ont abandonné cette entreprise. » Après cette première entreprise, Leiba ouvre une friperie au 5 rue Dupuis[9], dans le IIIème arrondissement, avec une annexe située 9 rue de la Corderie. Ce commerce semble être florissant. Nous avons retrouvé sa trace dans les annuaires Didot-Bottin de 1926 et 1930[10], numérisés sur le site de Gallica de la BNF. Nous avons également trouvé un document à en-tête de ce commerce qui le présente ainsi : « Léon BRODSKY. Comptoir général d’achat & vente de toutes marchandises hors cours »[11].

En-tête de l’entreprise de Leiba Brodsky, Dossier de Peretz Gorsky

© Archives nationales, Fichier Central de la Sûreté nationale, 19940448/336

Au cours de l’année 1926, Leiba entame une série de démarches pour obtenir la nationalité française pour l’ensemble de sa famille. Pour ses trois enfants, Leiba demande une naturalisation par déclaration, car Jacques, Thérèse et Claire sont nés en France. Ses trois enfants deviennent donc français en mai 1926[12]. En août de la même année, Leiba complète une demande de naturalisation pour Luba et lui, en raison de « son long séjour en France et parce que ses trois enfants sont français. »[13] Dans ce document, Leiba indique avoir un chiffre d’affaires de 75 000 à 80 000 francs par an, ce qui confirme la bonne santé financière de son commerce. La nationalité française est accordée à Leiba et Luba au cours de l’année 1927.

En 1928, Leiba doit accomplir une période de service militaire. Sa fiche matricule[14] indique qu’il a été affecté dans une unité de Train hippomobile. Du fait de son « obésité » et de sa « sciatique », et de son statut de père de trois enfants, Leiba est classé dans le service auxiliaire.

Nous ignorons quelles étaient les relations de Thérèse avec le reste des membres de la famille Gorsky et Brodsky. En filigrane de certains documents d’archive, nous avons tout de même l’impression que Leiba et Luba aidaient leurs frères et sœurs quand le besoin s’en faisait sentir. Par exemple, ils hébergent l’un des frères de Luba, Peretz Gorsky[15], nouvellement arrivé en France avec sa femme à l’automne 1927.

La même année, le 8 juillet, la grand-mère maternelle de Thérèse, Rachel Gorsky (née Jaffe ou Yoffa) décède à Paris à l’âge de 73 ans[16]. Elle semble alors résider seule dans le XVIIIème arrondissement. Elle est enterrée trois jours plus tard dans une tombe collective financée par l’Amicale du Carreau du Temple, au cimetière de Bagneux.

Tombe de Rachel Jaffa Gorsky, cimetière de Bagneux

© Marie Hurtevent

Dans les années 1920, la famille Brodsky effectue plusieurs séjours sur la côte normande avec leurs enfants. Quelques photographies familiales viennent témoigner d’une enfance heureuse au cours de laquelle Thérèse a eu la chance d’aller à la plage.

Photographie non datée : à droite, Jacques tenant un vélo, Thérèse dans le transat et Leiba debout derrière © Collection personnelle de Michel Brodsy

En juillet 1928, la famille quitte la capitale pour s’installer au 10 rue Poyer à Clichy, dans les Hauts-de-Seine (92). Le recensement de 1931[17] mentionne encore la présence d’une domestique, Juliette Delrot (née en 1909 en Belgique), au domicile des Brodsky. La famille vit certainement dans une petite maison, car il n’y a qu’un seul logement au numéro 10 dans le recensement. Le quartier a changé depuis cette époque, et la maison actuelle est bien trop récente pour être celle de l’enfance de Thérèse.

Nous ne disposons d’aucune trace de l’inscription de Thérèse Brodsky dans les écoles maternelle et élémentaire aux environs du 67 rue Marcadet. Pourtant, elle a nécessairement dû être scolarisée. Après le déménagement à Clichy, elle a dû changer d’école, mais les archives départementales ne conservent aucun registre scolaire de cette époque pour cette commune.

En 1931, Thérèse a onze ans lorsque sa grand-mère paternelle, Hava Brodsky, décède le 20 avril à l’hôpital Tenon à Paris[18]. Âgée de 72 ans, Hava est enterrée dans le cimetière de Bagneux dans ce qui deviendra au fil des années le caveau de la famille Brodsky. En l’absence de témoins, nous ne savons pas quels liens Thérèse pouvait avoir avec sa dernière grand-mère.

Caveau de la famille Brodsky, cimetière de Bagneux

© Marie Hurtevent

En mars 1933, Thérèse et sa famille reviennent à Paris, s’installant au 14 rue du Ruisseau, à nouveau dans le XVIIIème arrondissement. Dans le recensement de 1936, il n’y a aucune mention d’une domestique au domicile[19]. Il semblerait donc que la situation financière de la famille ait changé. Cette hypothèse est confirmée par le fait que la friperie de Leiba a fait faillite à la fin de l’année 1932.

Ce retour à Paris nous a permis d’identifier une école fréquentée par Thérèse : l’école élémentaire de filles située au 65 rue Damrémont, dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Thérèse y est inscrite entre octobre 1932 et juillet 1934[20]. Elle entre en CM2 à la rentrée d’octobre 1932 jusqu’à juillet 1933, puis a probablement poursuivi en cours complémentaire de 1933 à 1934. Nous n’avons pas de trace d’une éventuelle réussite au certificat d’études, et le registre ne comporte pas d’appréciation de fin de scolarité.

Photo 1 : Carte postale ancienne des écoles rue Damrémont © www.cartorum.fr

Photo 2 : Vue actuelle du 14 rue du Ruisseau © Marie Hurtevent

Thérèse n’est pas seule à faire sa rentrée dans cette école ; sa sœur, Claire, y fait également son entrée en classe de CP. Elle y effectue toute sa scolarité obligatoire puis quitte l’école en octobre 1939. L’appréciation de fin de scolarité fait état de difficultés[21].

En 1936, le recensement indique que Leiba est brocanteur[22]. Nous ignorons dans quelle entreprise il travaille. Cependant, nous savons par son petit-fils qu’il ne pouvait pas créer de nouvelle entreprise du fait de sa faillite précédente. Nous pensons donc que c’est son fils, Jacques, qui a ouvert un commerce dans lequel il fait travailler son père. Ce commerce semble être encore une friperie.

Le 16 juin 1938, à la mairie du XVIIIème arrondissement de Paris, Jacques Brodsky épouse Rose Kouczynski, une jeune femme née le 18 avril 1912 dans le Xème arrondissement de Paris. Rose, couturière de profession, est la fille d’Arié Kouczynski et de Meita Smilovici, un couple de tailleurs naturalisés français. Les témoins du mariage sont le cousin germain de Jacques, Jacques Goldstein, et la mère de Rose. Tous deux ont signé l’acte de mariage[23]. Jacques quitte l’appartement familial de la rue du Ruisseau pour s’installer non loin de là, au 6 rue Montcalm. L’année suivante, en 1939, Jacques et Rose ont un fils, Michel. C’est lui que nous avons rencontré et qui nous a transmis des informations ainsi que des photographies sur sa famille paternelle.

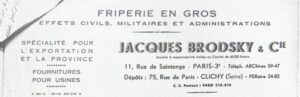

En 1940, une nouvelle étape marque l’histoire entrepreneuriale de la famille. Dans Les Annonces de la Seine, du 29 avril 1940[24], nous apprenons que Jacques Brodsky fonde une société à responsabilité limitée avec sa mère, Luba. Baptisée « Jacques Brodsky et Compagnie », elle est spécialisée dans le commerce de friperie en gros. Chacun investit 25 000 francs, ce qui démontre leur aisance financière. Luba Brodsky apporte au capital la somme de 20 000 francs et une voiture Citroën estimée à 5000 francs. Jacques apporte le fonds de commerce de friperie en gros – existant depuis le 1er juillet 1937 – incluant la clientèle, d’une valeur estimée à 25 000 francs.

En-tête de l’entreprise de Jacques Brodsky. Dossier de spoliation

© Archives nationales. AJ38/1586, dossier 5650

Le gérant de la Société est Leiba Brodsky – celui-ci ne peut pas être le propriétaire puisqu’il a fait faillite en 1932. La société est constituée de 50 parts sociales, réparties à parts égales entre Jacques (25 parts) et Luba (25 parts). Les locaux de la nouvelle société sont ceux du commerce de Jacques : un local commercial situé 11 rue de Saintonge dans le IIIème arrondissement, loué 3500 francs par an, ainsi qu’un appartement à la même adresse pour un loyer annuel de 1200 francs. Depuis avril 1939, Jacques loue également un entrepôt à Clichy, situé 75 rue de Paris, pour un loyer annuel de 5200 francs[25].

C’est également à cette époque, que Leiba et Luba Brodsky, avec leurs deux filles, emménagent 84 rue Damrémont, en face de la dernière école fréquentée par Thérèse et Claire. C’est à cette adresse que Thérèse, 20 ans en 1940, va vivre une bonne partie de l’Occupation qui s’annonce…

Vue actuelle du 84 rue Damrémont © Marie Hurtevent

Thérèse, une jeune parisienne frappée de plein fouet par l’Occupation et les lois antisémites

Au cours d’un entretien, Michel Brodsky nous a confié que, vers la fin du mois de mai ou au début de juin 1940, ses parents et lui ont quitté précipitamment la région parisienne pour fuir l’avancée allemande. Selon ses souvenirs, ils étaient accompagnés de ses grands-parents et de ses deux tantes. Ensemble, ils ont trouvé refuge à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime, où les autorités leur ont attribué une maison. Mais après la signature de l’armistice, le 22 juin 1940, la famille prend la décision de rentrer à Paris.

Nous avons peu d’informations sur la manière dont Thérèse a vécu l’Occupation allemande à Paris. Grâce à Michel, nous savons que certains membres de la famille Brodsky ont tenté de passer en zone libre : « Dans les souvenirs qu’on m’a racontés, pendant l’occupation, la famille voulait quitter Paris. On avait pris une camionnette, un passeur, mais on a été arrêté vers Arpajon. La famille s’est fait dévaliser. Et on a dit au chauffeur de nous ramener à Paris. On est passé au travers cette fois-là. »

Nous n’avons pas retrouvé les fiches de recensement des différents membres de la famille. Mais il est certain que la famille a dû respecter cette obligation légale et qu’au moins un membre s’est rendu au commissariat du XVIIIème en 1940 et en 1941. C’est ce qu’indiquent les fiches issues du fichier des adhérents de l’UGIF. L’UGIF (Union Générale des Israélites de France) est une organisation créée par l’État français en novembre 1941, regroupant toutes les associations juives du pays. Elle est chargée d’organiser l’aide sociale à destination des Juifs, tout en servant d’interlocuteur unique avec les autorités françaises et allemandes. L’adhésion y est obligatoire pour toutes les personnes juives. Le 14 décembre 1941, les autorités allemandes imposent une amende collective d’un milliard de francs aux Juifs de la zone occupée, en représailles à des attentats commis contre des soldats allemands. L’UGIF est chargée de verser cette somme, qu’elle finance par une contribution obligatoire de ses membres. Pour gérer ces cotisations, l’UGIF met en place un fichier recensant tous les adhérents de plus de 15 ans résidant en zone occupée. Chaque fiche comporte un numéro UGIF, des informations d’état civil, le numéro de la pièce d’identité, le lieu de recensement (conformément à la loi de 1941), ainsi que des cases pour enregistrer les dates de paiement des cotisations.

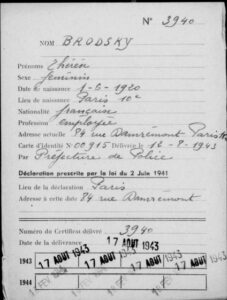

Nous avons retrouvé les fiches numérisées de l’ensemble de la famille Brodsky. Celle de Thérèse, portant le numéro 3940[26], est la 1ère de la famille. C’est celle de son frère Jacques qui clôt la série avec le numéro 3946[27]. Ces documents nous permettent de savoir que la famille s’est bien déclarée comme juive, et que chacun de ses membres a versé sa cotisation le 17 août 1943 puis le 18 février 1944.

Fiche UGIF de Thérèse Brodsky © YIVO.

Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1

Quelques traces de l’Occupation subsistent en marge de l’acte de naissance[28] de Thérèse. Ainsi, la mention « CA. XVIIIe » fait référence à l’obtention par Thérèse d’une carte de rationnement alimentaire à la mairie du XVIIIème arrondissement. De même, Thérèse a renouvelé sa carte d’identité le 7 août 1943, comme l’indique la note « C.I. 7.8.43 ». Cette nouvelle carte a été tamponnée en rouge du mot « Juif », comme institué par la loi française du 11 décembre 1942.

Acte de naissance de Thérèse Brodsky © Archives de Paris. Etat civil du Xème arrondissement, année 1920.

Les Brodsky, une famille spoliée mais qui parvient à se jouer des autorités

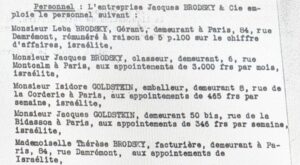

Enregistrée comme entreprise juive, la Société Jacques Brodsky et Cie n’échappe pas à la mise sous contrôle des autorités françaises. Nous avons pu consulter le dossier de aryanisation[29] au Centre de Documentation Juive Contemporaine. Un premier administrateur provisoire, M. Maille, semble avoir été nommé dès le printemps 1941. Celui-ci met en place les premières mesures de spoliation, décrites dans une lettre du 26 mai 1941 : « Dès ma nomination, j’ai pris toutes les mesures prescrites : blocage des comptes en banque, caisse, chèques postaux et mis à la tête de l’affaire un employé aryen. »

Au cours de l’année, M. Maille est remplacé dans ses fonctions par un certain M. Masson. Celui-ci rédige un rapport daté du 15 février 1942, qui nous a permis d’apprendre de nombreuses informations sur l’entreprise. Grâce à ce rapport, nous avons appris que Thérèse travaillait pour cette société en tant que facturière, du moins jusqu’en février 1942. A cette date, Leiba est toujours le gérant. Jacques Brodsky est employé comme classeur, c’est-à-dire qu’il trie les différents textiles récupérés. La Société emploie également un cousin germain de Thérèse : Jacques Goldstein, le fils de Rebecca Brodsky, ainsi que le demi-frère de celui-ci, Isidore Goldstein. M. Masson conclut son rapport ainsi : « Cette entreprise est viable, mais il paraît de prime abord difficile de trouver un acquéreur étant donné la compétence technique nécessaire pour son exploitation. Je me propose donc de demander purement et simplement la liquidation de cette affaire, si M. Brodsky ou moi-même ne trouvons pas d’acquéreur dans les délais normaux. »

Liste du personnel en 1942. Dossier de spoliation

© Archives nationales. AJ38/1586, dossier 5650

Thérèse semble avoir cessé de travailler pour l’entreprise au cours de l’année 1942, puisqu’elle n’apparaît plus dans la liste du personnel dans les documents du dossier. Le Commissariat Général aux Questions Juives a exigé à plusieurs reprises que les employés juifs soient licenciés, c’est ce qui explique la disparition de Thérèse du personnel.

À la fin de l’année 1942, l’administrateur provisoire reçoit une offre d’achat de la société de la part de deux hommes, Henri Dumont et Théodore Bunoust. M. Dumont est un agent commercial pour une société de friperie installée en Algérie. Il semble qu’il ait été en affaire avec Jacques Brodsky avant la guerre. M. Bunoust est comptable, et a été placé à la tête de l’entreprise par l’administrateur provisoire au cours de l’année 1942. La vente est actée devant notaire le 25 octobre 1943 pour un montant de 50 000 francs, après vérification de l’aryanité des deux acheteurs. Jacques Brodsky continue à travailler dans l’entreprise jusqu’au début de l’année 1944.

Le dossier de spoliation se termine par un courrier de Jacques Brodsky, écrit en février 1946. Il permet de comprendre l’astucieux mécanisme mis en place par les Brodsky pour récupérer leur entreprise dès la Libération. En effet, les deux acheteurs étaient des amis de Jacques, qui se sont mis d’accord avec lui pour lui restituer l’entreprise à l’automne 1944. Cela correspond également aux souvenirs de Michel Brodsky, qui a bien connu l’un des deux acheteurs, T. Bunoust, resté longtemps le comptable de l’entreprise de son père.

En plus de la spoliation de leur entreprise familiale, la famille Brodsky subit de plein fouet les nouvelles lois antisémites alors en vigueur en France occupée, notamment en 1942. C’est d’abord l’obligation de respecter un couvre-feu entre 20h et 6h à partir du mois de février, puis celle de porter une étoile jaune sur ses vêtements à partir du 7 juin 1942. Nous n’avons aucune photographie de Thérèse (ou même d’un membre de la famille Brodsky) avec cette étoile, mais nous savons par Michel Brodsky que tous l’ont portée.

Thérèse, une jeune femme amoureuse

C’est probablement pendant l’Occupation que Thérèse fait la connaissance d’un jeune homme, français, de trois ans son aîné : Isaac Meistelman. Celui-ci vit 20 rue Labat, dans le XVIIIème arrondissement, avec sa mère et sa sœur – son père étant décédé en 1935.

Photographie non datée d’Isaac Meistelman

©Collection personnelle de Michel Brodsky

Nous ignorons comment Isaac et Thérèse se sont rencontrés : est-ce par une connaissance commune ? une rencontre fortuite dans la rue ? au sein de la Société Jacques Brodsky pour laquelle Isaac aurait ponctuellement travaillé comme emballeur ? Son neveu ne sait rien à ce sujet. Quelle que soit la date de leur rencontre, Isaac a dû raconter à Thérèse l’arrestation de sa sœur Rosa le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Vel d’Hiv’, puis la maladie nerveuse de sa mère qui le conduit à demander un internement en hôpital psychiatrique fin octobre 1942. Par les confidences de son fiancé, Thérèse a dû suivre la dégradation de la santé de Berthe Meistelman, la mère d’Isaac, qui décède le 9 octobre 1943 dans l’hôpital psychiatrique de Maison Blanche, à Neuilly-sur-Marne[30].

Avec la générosité dont ils ont fait preuve pour leur famille respective, il est probable que Leiba et Luba aient pris sous leurs ailes ce jeune homme vivant seul dans l’appartement du 20 rue Labat. C’est ce que nous avons déduit de l’examen des fiches d’adhésion à l’UGIF, car celle d’Isaac porte le numéro 3944[31], entre celle de Leiba Brodsky (3943)[32] et celle de Rose Brodsky, l’épouse de Jacques (3945)[33].

Malgré les règles qui restreignent de plus en plus les activités et les déplacements de Thérèse et de sa famille, malgré la discrétion dans laquelle ils vivent par peur des arrestations, les Brodsky prennent l’habitude d’aller passer régulièrement une journée à la campagne, sur le terrain que Leiba, ou Jacques, possède à Montigny-Beauchamp – aujourd’hui dans le Val d’Oise, il s’agit en fait de deux villes différentes : Montigny-lès-Cormeilles et Beauchamp. La famille y a installé un cabanon acheté d’occasion, et peut ainsi organiser des repas familiaux.

Thérèse et Isaac, Montigny-Beauchamp, 1943

© Collection personnelle de Michel Brodsky

C’est dans ce cadre qu’ont été prises une série de photographies de Thérèse, de Thérèse avec Isaac, ou de Thérèse avec Michel Brodsky. Témoins en noir et blanc d’une vie familiale intime et heureuse, c’est avec émotion que nous avons pu les regarder lors de notre visite chez Michel, en juin dernier.

Pour la plupart, ces photographies datent du printemps 1943. Elles nous permettent de comprendre que Thérèse et Isaac se fréquentaient déjà à cette période, et que cette relation était suffisamment acceptée par la famille Brodsky, pour qu’Isaac fasse partie des sorties familiales à Montigny-Beauchamp.

Thérèse et Isaac, Montigny-Beauchamp, mai 1943

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Thérèse, Michel et Leiba Brodsky à Montigny-Beauchamps, 23 mai 1943

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Thérèse et Isaac, des jeunes mariés pris dans les rouages de la déportation

Le 8 juin 1944, à 10h20, Thérèse Brodsky épouse Isaac Meistelman à la mairie du XVIIIème arrondissement[34], comme ses parents en 1913 et son frère en 1938.

L’acte de mariage précise qu’Isaac exerce le métier d’emballeur, tandis que Thérèse est sans profession. Aucun contrat de mariage n’est mentionné. Les témoins de mariage du couple sont Théodore Bunoust, comptable, et Henri Dumont, agent maritime. Inconnus au début de notre enquête, nous avons finalement réussi à les identifier grâce au dossier d’aryanisation de l’entreprise Brodsky : il s’agit des deux acheteurs aryens de l’entreprise familiale, avec lesquels Jacques a passé un accord pour récupérer sa société à la Libération.

Pourquoi servent-ils de témoins au mariage de Thérèse et Isaac ? Les deux époux avaient pourtant plusieurs membres de leurs familles respectives qui auraient pu signer l’acte de mariage… Ont-ils estimé qu’il était trop dangereux de faire venir des personnes juives à cette cérémonie ? Les parents de Thérèse ont-ils accompagnés leur fille à la mairie ?

Michel ne se souvient pas du mariage de sa tante. Il pense que la cérémonie à la mairie a dû être suivie d’un repas rue Damrémont. Toujours est-il qu’il nous a envoyé une photo précieuse : celle du mariage de sa tante, datée du 8 juin 1944. On y devine la joie, la lumière dans les regards, malgré l’ombre de la guerre.

Isaac et Thérèse, 8 juin 1944

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Peu après le mariage, Thérèse emménage chez Isaac, au 20 rue Labat. Michel, cinq ans à l’époque, leur rend visite régulièrement, sûrement accompagné de sa mère, Rose, qui était proche de Thérèse. Ses parents lui ont raconté qu’il adorait sa tante et qu’il dormait régulièrement chez elle, d’abord rue Damrémont, puis rue Labat après son mariage. Mais il n’a conservé aucun souvenir d’elle.

Rose, Michel et Thérèse Brodsky, non datée

© Collection personnelle de Michel Brodsky

Durant tout le mois de juin, les jeunes mariés goûtent à un bonheur simple. Un bonheur éphémère… qui s’interrompt au soir du 30 juin 1944. Ce soir-là, le soir où tout bascule, Michel doit passer la nuit chez eux. Mais il est malade. Il reste chez lui. Ce simple détail lui sauve la vie !

D’après le témoignage de la concierge du 20 rue Labat, Mme T.[35], le 1er juillet 1944, vers minuit quarante, Thérèse et Isaac Meistelman sont arrêtés par la Gestapo à leur domicile. Ils ne sont pas les seuls habitants de l’immeuble à être emmenés cette nuit-là. Les Allemands arrêtent également un couple âgé, Guita et Léon Greitzer, qui ont dû voir grandir Isaac, Adèle Glattleider et sa mère Sura, Sarah Bouaniche, sa probable sœur Haia Nejman et leur père Abraham Samter, ainsi qu’une femme seule Cyvia Scherman.

Thérèse, Isaac et leurs huit compagnons d’infortune sont ensuite internés au camp de Drancy, au matin du 1er juillet. Le cahier des mutations de Drancy indique comme provenance la mention « K. Drancy » pour l’ensemble des internés du 20 rue Labat[36]. Cette appellation renvoie vraisemblablement au « Kommando Drancy » : un groupe de détenus juifs collaborant avec les SS. D’après nos recherches, il semblerait que ce Kommando procédait à l’arrestation d’autres Juifs dans Paris, en échange d’une promesse de non-déportation pour eux et leurs proches[37]. Il est ainsi possible que ce soit ce Kommando qui ait procédé à l’arrestation de Thérèse et Isaac, ainsi que des autres habitants de leur immeuble. Ce jour-là, le Kommando Drancy aurait également arrêté quatre habitants dans d’autres immeubles de la rue Labat, dont Youssef Choichet et ses deux fils, Michel et Maurice, et Juliette Drucker.

Cahier des entrées à Drancy © Archives nationales. F/95787/0142/L Dans le Calendrier de la Déportation, Serge Klarsfeld transcrit « K Drancy » par Kommando Drancy.

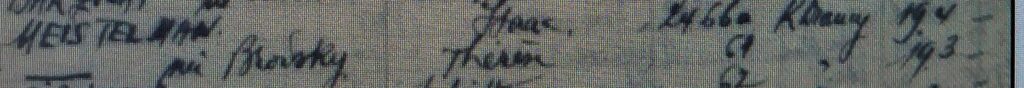

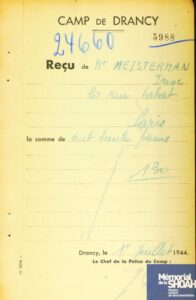

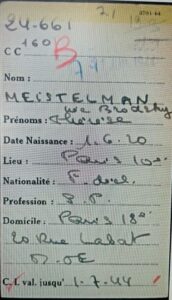

Grâce à la consultation du registre des fouilles issu des archives du camp de Drancy, nous savons qu’Isaac a été enregistré sous le matricule 24660 et qu’il a déposé la somme de 130 francs le 1er juillet 1944[38]. Sur sa fiche d’internement[39] figurent son matricule ainsi que la mention « +61 », qui permet d’établir un lien avec la fiche de son épouse, Thérèse. La lettre B, inscrite au crayon rouge, indique qu’Isaac est déportable. En haut à droite de la fiche sont notées ses différentes affectations dans le camp : 19.4, puis 7.3, et enfin 7.1. La dernière affectation est écrite en bleu. Le premier chiffre désigne la cage d’escalier, le second correspond à l’étage. Ainsi, on peut en déduire qu’Isaac a d’abord été interné au 4e étage de l’escalier 19, avant d’être transféré au 3e étage de l’escalier 7, puis au 1er étage de cette même cage. Ce parcours dans le camp s’achève par son dernier voyage vers Auschwitz.

Sa nationalité est indiquée par la mention « F.decl », qui signifie Français par déclaration. Sous l’adresse « 20 rue Labat », la lettre M indique qu’il est marié. L’abréviation suivante, « SE », signifie « sans enfant ». La date en bas de la fiche, 1.7.44, correspond à son entrée au camp. Au verso, un nombre inscrit au crayon bleu, 1083, apparaît : c’est celui de sa position dans la liste de déportation. Enfin, la mention « cert. remis à sa belle-mère » atteste qu’un certificat d’internement a été délivré à Luba Brodsky le 6 mars 1945.

La fiche d’internement de Thérèse[40] nous fournit des informations similaires. Elle est enregistrée sous le matricule 24661. La mention « +60 » renvoie cette fois à la fiche d’Isaac. Elle aussi est déclarée déportable, comme l’indique la lettre B. Dans un premier temps, Thérèse est séparée de son époux, étant affectée au 3e étage de l’escalier 19. Par la suite, elle le retrouve et le suit jusqu’à leur départ pour le camp d’extermination, en étant successivement affectée au 3e étage, puis au 1er étage de la l’escalier 7. La date tamponnée, bien que partiellement effacée, correspond au départ du convoi de déportation, soit le 31 juillet 1944. On distingue l’inscription « F. decl », indiquant que Thérèse est française par déclaration. Comme Isaac, Thérèse est indiquée comme étant mariée et sans enfant. Au verso de la fiche d’internement, le nombre inscrit au crayon bleu, «1084 », indique que Thérèse était à la suite de son mari sur la liste de déportation.

Document 1 : Carnet de fouilles d’Isaac

Document 2 : Fiche de Drancy de Thérèse © Archives nationales. F/9/5715/193574/L

Le couple reste trente jours dans le camp de Drancy avant d’être déporté par le convoi n°77, à destination d’Auschwitz-Birkenau. Ce convoi quitte la gare de Bobigny dans la journée du 31 juillet 1944. Le train arrive dans la nuit du 2 au 3 août 1944 au cœur de l’enfer. À leur descente, Thérèse et Isaac sont immédiatement séparés : Isaac est dirigé vers la colonne des hommes, Thérèse vers celle des femmes.

Thérèse et Isaac, un couple disparu…

La suite de l’histoire de Thérèse et Isaac est incertaine et provient des recherches entreprises par les parents Brodsky à partir de 1945 et évoquées dans le dossier du SHD de Caen au nom de Thérèse…

Dans Paris libéré, le couple Brodsky tente désespérément de retrouver la trace de sa fille et de son gendre. Luba récupère un certificat d’internement pour Isaac en mars 1945[41], preuve de son passage par Drancy. Il est probable que des membres de la famille se soient rendus à l’hôtel Lutetia au moment de l’arrivée des rescapés des camps de concentration et d’extermination, dans l’espoir fou de reconnaître Thérèse ou Isaac, ou quelqu’un susceptible de les renseigner.

Luba semble avoir recueilli des témoignages permettant de localiser Isaac et Thérèse à Auschwitz-Birkenau après l’arrivée du convoi. Cela signifie que Thérèse comme Isaac auraient été sélectionnés séparément pour entrer dans le camp. Nous avons choisi de nous appuyer sur les récits de déportés rescapés du convoi 77 pour reconstituer les parcours possibles de Thérèse et d’Isaac.

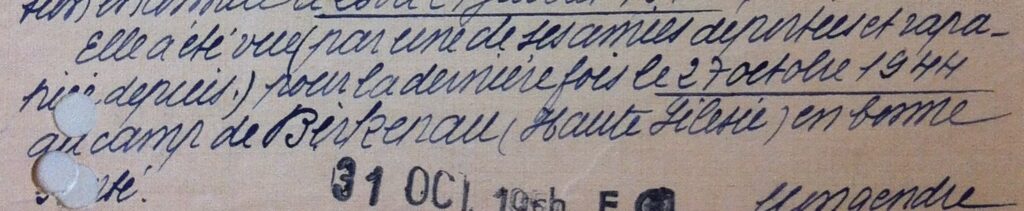

Une fois sélectionnée, Thérèse a alors été dirigée vers une baraque où, comme les autres femmes sélectionnées, elle a été déshabillée, rasée et désinfectée. Elle a ensuite été tatouée d’un matricule compris entre A16676 et A16833. Luba Brodsky mentionne un témoignage d’une amie rescapée de sa fille qui l’aurait vue en vie et en bonne santé le 27 octobre 1944[42]. Si elle est fiable, cette date est intéressante car elle coïncide avec une série de transferts de femmes juives de Birkenau vers d’autres camps, notamment à Kratzau ou à Bergen-Belsen. Nous ignorons l’identité de l’amie de Thérèse qui renseigne sa mère en 1945 et nous ne savons pas ce que devient Thérèse après cette ultime preuve de vie. Seule certitude, Thérèse ne revient pas de déportation.

Lettre de Luba Brodsky datée du 12 novembre 1945. Dossier Meistelman Thérèse

© SHD Caen. DAVCC 21P514 995

Quant à Isaac, il a suivi un parcours similaire à celui de sa jeune épouse : déshabillage, rasage du corps et des cheveux, désinfection, tatouage d’un matricule compris entre B3673 et B3963. Un témoignage recueilli par Luba Brodsky, indique qu’Isaac était encore vivant en septembre 1944, mais malade[43]. Il est probable qu’Isaac soit ensuite décédé dans le camp, peut-être gazé après une sélection, notamment la dernière grande sélection d’octobre 1944. Comme pour Thérèse, notre seule certitude est qu’il n’est pas rentré de déportation.

Les témoignages recueillis ont dû donner de l’espoir à la famille de Thérèse. Michel se souvient que ses grands-parents ont cru un temps que Thérèse pourrait avoir été évacuée en URSS, après la libération d’Auschwitz par l’armée soviétique. Leiba et Luba se sont lancés dans des démarches administratives pour la retrouver. Luba commence par envoyer une lettre au sous-directeur de la Documentation et des Recherches, situé au 6, square du Bois de Boulogne, le 12 novembre 1945. Dans cette lettre, elle demande l’ouverture d’un dossier de recherches concernant Isaac et Thérèse : « C’est une mère éplorée qui vient solliciter de votre haute bienveillance, votre appui, pour retrouver ses enfants (sa fille et son gendre) disparus dans la tourmente et dont elle est sans nouvelles depuis le 1er juillet 1944 (…) je vous saurais une infinie reconnaissance de vouloir faire l’impossible pour me faire connaitre ce que ces pauvres enfants sont devenus ». En réponse, elle reçoit un formulaire de demande de recherches à compléter.

Luba remplit ce dossier et, le 27 décembre 1945, elle l’accompagne d’une photographie de Thérèse, prenant soin de préciser que sa fille a les yeux verts et les cheveux châtains. Cette description physique a longtemps été la seule information que nous avions sur Thérèse avant d’avoir accès aux photos de son neveu. Presque un an plus tard, le 27 octobre 1946, Luba reçoit un courrier du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre : un acte de disparition est établi au nom de Thérèse Meistelman.

Photo de Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995

Ce n’est qu’en 1953, le 9 octobre, qu’un tribunal rend un jugement déclarant officiellement le décès de Thérèse. Après tant d’années d’attente et de démarches, la justice met un terme au silence administratif. Si Leiba a nécessairement participé aux démarches pour retrouver sa fille, il décède avant la fin de la procédure, le 5 janvier 1953 à son domicile de la rue Damrémont[44].

À la suite du jugement, le décès de Thérèse a été transcrit dans les registres d’état civil du XVIIIème arrondissement et reporté en marge de son acte de naissance[45]. Conformément à la loi de 1946, Thérèse est indiquée décédée à Drancy le 31 juillet 1944 – l’administration utilisant le lieu et la date de départ du convoi comme date et lieu de décès. Il faudra attendre un arrêté ministériel de 1995 pour que Thérèse soit considérée comme décédée le 5 août 1944 à Auschwitz.

La famille Brodsky n’a pas fait les démarches pour que Thérèse bénéficie du statut de déporté politique. Cela s’explique probablement par le décès de Luba Brodsky le 11 mars 1959 à son domicile rue Damrémont[46]. Son petit-fils nous a confié que la disparition de leur fille avait profondément marqué ses grands-parents, qui ont fini par ne plus en parler. Il est le dernier témoin à avoir connu Thérèse vivante. La photographie de sa tante et de son oncle continue de trôner dans son appartement parisien…

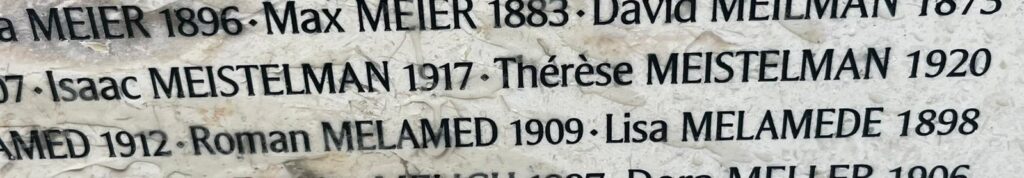

Aujourd’hui, Thérèse et Isaac vivent dans notre mémoire et leur histoire fait partie de la nôtre. Leurs noms sont gravés sur le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah à Paris, aux côtés de tant d’autres vies brisées par la barbarie nazie.

Mur des Noms du Mémorial de la Shoah © Manel Turmeau

Pour écrire cette biographie – et celle d’Isaac, nous avons reçu l’aide de nombreuses personnes. Nous souhaitons remercier chaleureusement Michel Brodsky pour nous avoir ouvert les portes de son appartement et pour avoir partagé avec nous le précieux héritage de sa mémoire familiale : sans lui nous n’aurions jamais découvert les visages souriants de Thérèse et Isaac.

Merci également à Martin Brody, le cousin américain, et Barbara Miller, la cousine néo-zélandaise, pour leur disponibilité et leur témoignage.

Nous remercions également tout le personnel des dépôts d’archives dont l’aide nous a été précieuse pour trouver et consulter les documents retraçant le parcours de Thérèse : Claire Stanislawski Birencwajg et Laura Paoli du Mémorial de la Shoah, le personnel des archives de la préfecture de police de Paris, des archives de Paris et des Archives nationales.

Enfin, nous remercions l’association Convoi 77, et notamment Claire Podetti et Laurence Klejman pour leur accompagnement au cours de notre enquête.

Paroles d’élèves :

« Cette année à l’atelier a vraiment été captivante, les recherches étaient faciles puisque nous avions beaucoup de documents à notre disposition. Merci à Michel Brodsky de nous avoir accueillis et pour les photographies. » Rebecca

« L’atelier, porté par l’association Convoi 77, a été une option qui m’a agréablement surpris. Je ne pensais pas que nous irions aussi loin. » Loris

« Cela a été extraordinaire de travailler sur ce projet et de retracer la vie de Thérèse et Isaac. » Léonie

« J’ai particulièrement apprécié le travail d’enquête. Les nombreuses recherches que nous avons effectuées étaient très instructives et passionnantes. Merci à nos professeurs pour avoir créé ce merveilleux atelier ! Et merci à la famille Brodsky de nous avoir aidé dans notre quête d’histoire. » Emma

Notes & références

[1] Acte de décès Brick Hava (1931) © Archives de Paris. Etat civil du XXème arrondissement.

[2] Acte de mariage Brodsky – Gorsky © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[3] Acte de naissance Brodsky Jacques © Archives de Paris. Etat civil du XIème arrondissement.

[4] Acte de naissance Brodsky Thérèse © Archives de Paris. Etat civil du Xème arrondissement.

[5] Acte de naissance Brodsky Claire © Archives de Paris. Etat civil du XIIème arrondissement.

[6] Recensement 1926. XVIIIème arrondissement. Quartier Clignancourt. 67 rue Marcadet © Archives de Paris.

[7] Dossier de Salomon Brodsky © Archives nationales, Fichier Central de la Sûreté nationale, 19940434/620, dossier 51894.

[8] En Moldavie, actuellement.

[9] Cette rue se situe non loin du Carré du Temple, un haut lieu de commerce des fripiers parisiens, juifs d’Europe de l’Est ou centrale essentiellement.

[10] Annuaire Didot-Bottin. Année 1926 et 1930 © BNF, Gallica.

[11] Dossier de Peretz Gorsky © Archives nationales, Fichier Central de la Sûreté nationale, 19940448/336.

[12] Enfants Brodsky, Dossier de naturalisation © Archives nationales. BB/11/9221 4124X26.

[13] Brodsky Leiba, Dossier de naturalisation © Archives nationales. BB/11/9725 1508X27

[14] Brodsky Leiba © Archives de Paris. D3R1 311. Fiche matricule (1928).

[15] Dossier de Peretz Gorsky © Archives nationales, Fichier Central de la Sûreté nationale, 19940448/336.

[16] Acte de décès Yoffa Rachel (1927) © Archives de Paris. Etat civil du Xème arrondissement.

[17] Recensement de Clichy-sous-Bois (1931) © AD Hauts-de-Seine.

[18] Acte de décès Brick Hava (1931) © Archives de Paris. Etat civil du XXème arrondissement.

[19] Recensement 1931. XVIIIème arrondissement. Quartier Clignancourt. 14 rue du Ruisseau © Archives de Paris.

[20] Registre matricules de l’école de filles 65 rue Damrémont (1930-1937) © Archives de Paris, 2817W

[21] Registre matricules de l’école de filles 65 rue Damrémont (1930-1937) © Archives de Paris, 2817W8.

[22] Recensement 1936. XVIIIème arrondissement. Quartier Grandes Carrières. 84 rue Damrémont © Archives de Paris.

[23] Acte de mariage Brodsky – Kouczynski © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[24] Les Annonces de la Seine. Numéro du 29 avril 1940 © BNF, Gallica.

[25] Dossier de spoliation de l’entreprise Jacques Brodsky © Archives nationales. AJ38-/1586, dossier 5650.

[26] Brodsky Thérèse © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1.

[27] Brodsky Jacques © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1.

[28] Acte de naissance Brodsky Thérèse © Archives de Paris. Etat civil du Xème arrondissement.

[29] Dossier d’aryanisation de l’entreprise Jacques Brodsky © Archives nationales. AJ38/1586, dossier 5650.

[30] Acte de décès de Berthe Meistelman (1943) © AD 93, Etat civil de Neuilly-sur-Marne.

[31] Meistelman Isaac © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1.

[32] Brodsky Leiba © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1.

[33] Brodsky Rose © YIVO. Fichier des adhérents de l’UGIF en zone occupée (1943-1944), dossier 22.3.1.

[34] Acte de mariage Meistelman – Brodsky © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[35] Meistelman Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995.

[36] Cahier de mutation de Drancy © Archives nationales. F/95787/0142/L.

[37] WIEVIORKA Annette, LAFFITTE Michel, A l’intérieur du camp de Drancy. Paris, Perrin, 2012.

[38] Meistelman Isaac © CJDC. Carnet de fouilles de Drancy.

[39] Meistelman Isaac © Archives nationales. F/9/5715/193575/L

[40] Meistelman Thérèse © Archives nationales. F/9/5715/193574/L.

[41] Meistelman Isaac © SHD Caen. Fiche du fichier national de déporté.

[42] Meistelman Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995.

[43] Meistelman Thérèse © SHD Caen. DAVCC 21P514 995.

[44] Acte de décès Brodsky Leiba (1953) © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

[45] Acte de naissance Brodsky Thérèse (mentions marginales) © Archives de Paris. Etat civil du Xème arrondissement.

[46] Acte de décès Gorsky Luba (1959) © Archives de Paris. Etat civil du XVIIIème arrondissement.

English

English Polski

Polski