Jean DOMBLATT (1887-1957)

Photographie de Jean Domblatt

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-63-5-875-13

I. LE DÉBUT DE VIE DE JEAN DOMBLATT

A. LA VIE DE JOINA DOMBLATT EN POLOGNE

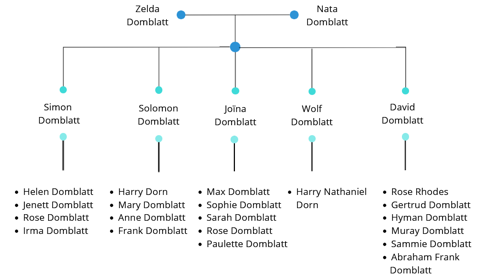

Joina Domblatt, dit Jean, naquit le 12 septembre 1887 en Pologne à Szydlowiec dans une famille nombreuse. Son père s’appelait Nata, il était tailleur d’habits et sa mère Zelda était femme de ménage. Il avait quatre frères et au cours de sa vie il eut cinq enfants avec sa femme Léa Domblatt (née Rozenswerg), dont quatre filles et un garçon.

Jean épousa Léa en février 1906. Ils eurent leur première fille en 1906 en Pologne nommée Zlata (dite Sophie en français). Ensuite naquit Sola (dite Sarah) en 1908 suivie de Faïga (surnommée Paulette en français) en 1912 toujours en Pologne. Les deux derniers enfants, Rose et Max, virent respectivement le jour en 1915 à Paris et 1918 à Limoges.

B. SON ARRIVÉE EN FRANCE ET SA VIE PENDANT L’ENTRE-DEUX-GUERRES

C’est ainsi que nous avons compris que la famille Domblatt émigra en France entre 1912 et 1915. Les quatre frères de Jean quant à eux, partirent tous aux États-Unis sans que nous en connaissions la raison.

Généalogie réalisée par nos soins, à partir du site : https://ancestry.com

Nous avons tenté de comprendre pourquoi Jean et sa famille quittèrent la Pologne pour rejoindre la France dans les années 1910. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la France connut une forte industrialisation. Le besoin de main-d’œuvre dans l’agriculture, la construction et les industries locales attirèrent des migrants, notamment des Polonais. Ceux-ci fuyaient les conditions économiques et politiques difficiles dans leurs pays d’origine et pour les Juifs, les persécutions et pogroms.

Pendant la Première Guerre mondiale, la pénurie de main-d’œuvre conduisit la France à faire appel à des travailleurs étrangers, notamment des Polonais, pour soutenir les secteurs agricoles, industriels et militaires. Ainsi, la France constitua une destination attrayante.

Plusieurs milliers de Polonais s’installèrent en France entre 1890 et 1914.

Beaucoup de ces travailleurs furent envoyés dans le Limousin, où ils vécurent toutefois dans des conditions précaires. Jean, sa femme Léa et leurs enfants vinrent probablement habiter dans le Limousin pour fuir Paris. La dernière des filles Domblatt, Rose naquit à Paris en 1915 et leur fils Max à Limoges en 1918. Cela signifie donc que leur départ de Paris se déroula dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Partirent-ils exclusivement pour le travail ? Pour fuir les conditions de vie devenues difficiles ? Pour s’éloigner des lignes de front qui étaient dans le Nord et l’Est de la France ? Aucune source ne nous a permis d’identifier les raisons précises ayant poussé la famille Domblatt à rejoindre Limoges.

Après la guerre, certains migrants s’installèrent durablement dans la région, contribuant à la reconstruction du pays. Ainsi, les migrants, en particulier les Polonais, jouèrent un rôle important dans l’effort de guerre et laissèrent une empreinte durable sur la démographie et l’économie du Limousin. D’autres, comme la famille Domblatt retournèrent à Paris.

Le 3 décembre 1926, les statuts de la société de secours mutuels Les Amis de Szydlowiec furent déposés à la préfecture de police de Paris. Son siège est 4, passage Sainte-Avoye et Jean Domblatt en était le trésorier. Ces associations achetaient des concessions dans le carré juif du cimetière de Bagneux et les « amis » en question y étaient enterrés.

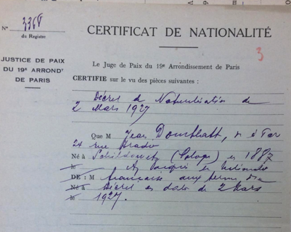

Jean, tout comme son épouse Léa, obtint la nationalité française par décret de naturalisation le 2 mars 1927.

Certificat de nationalité de Jean Domblatt

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-875-9

II. LES ÉTAPES DE SA VIE PENDANT LA GUERRE

A. ARRESTATION ET DÉPORTATION

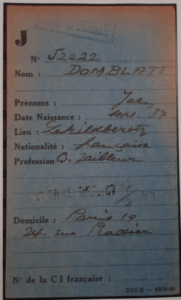

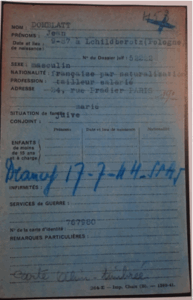

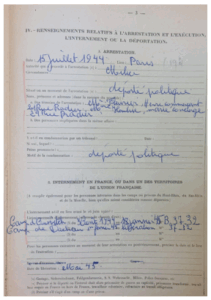

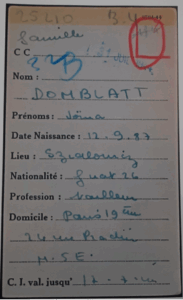

Nous n’avons pour seules informations au sujet de Jean avant son arrestation que deux fiches d’identité, datées de 1940 et 1941. En effet, les lois de Vichy imposaient aux Juifs de se déclarer officiellement au commissariat de leur arrondissement.

Déclaration en préfecture de Jean Domblatt, 1940

Source : DOMBLATT Jean, Fichier préfecture adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5638_040577_L

Déclaration en préfecture de Jean Domblatt, 1941

Source : DOMBLATT Jean, Fichier préfecture ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5609_005646_L

Le 21 novembre 1939, sa fille Rose était toujours domiciliée 24 rue Pradier : sténo-dactylo expérimentée, elle fit paraître une petite annonce de recherche d’emploi dans L’Intransigeant. Le 8 février 1940, elle était toujours en recherche. A ce moment, les Juifs n’avaient pas encore été interdits de nombreuses professions.

Puis nous perdons la trace de Jean jusqu’à son arrestation, le 15 juillet 1944, dans son appartement situé dans l’immeuble du 24 rue Pradier dans le 19e arrondissement de Paris par la milice, composée de civils liés à la police française. Il fut arrêté parce qu’il était juif. Les sources mentionnent le terme « israélite ».

Sa femme, Léa, aurait été arrêtée au même moment. Deux témoins, Henri Fleurier (commerçant) et Marie Hembise (concierge de l’immeuble), attestèrent de l’arrestation par la milice française.

Ils arrivèrent, le père, la mère et le fils, ensemble à 3 h 15 du matin le 16 juillet au Dépôt de la préfecture de police. La liste de consignation indique : « Affaires juives » pour les autorités qui délivrèrent l’ordre d’entrée de Léa et Jean. En face du nom de Max est indiqué : Direction Permilleux, du nom du commissaire Permilleux, responsable du Service des affaires juives, rattaché à la PJ.

Renseignements relatifs à l’arrestation de Jean Domblatt

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-875-4

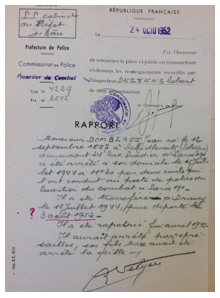

Ce rapport du Commissariat de Police de 1952 indique que Jean aurait été arrêté « par représailles, son fils Max avait été arrêté la veille ». Il nous est difficile d’interpréter ce document sans plus de précisions et sans pouvoir le confronter à une autre source. (Rapport dans lequel il y a par ailleurs une erreur de date, l’année 1944 ayant été remplacée par l’année 1952.)

Les quatre filles de Jean ne sont pas mentionnées dans la liste du convoi 77 cela signifie donc qu’elles ne furent pas été arrêtées.

Renseignements relatifs à l’arrestation de Jean Domblatt

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-875-11

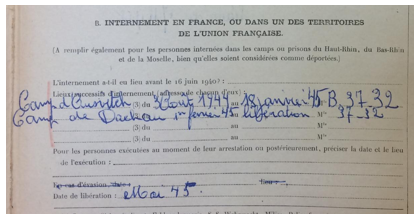

Jean fut ensuite transféré à Drancy le 17 juillet 1944, aux côtés de sa femme Léa et son fils. Ils furent respectivement immatriculés avec les numéros 25 210, 25 211 et 25 212. La fiche administrative permet de localiser les détenus dans le camp. Jean et son fils Max étaient a priori dans un premier temps dans la chambrée 4, escalier 18 puis dans la chambrée 4 de l’escalier 3. La mention B, de couleur bleue indique que les prisonniers étaient déportables immédiatement. Le L fut apposé a posteriori (après la guerre) puisqu’il indique que Jean a été libéré.

Comme en témoigne le reçu 6483 conservé au Mémorial de la Shoah, Jean a dut laisser à la « fouille » la somme de 2563 francs, ce qui, sans être une grosse somme, n’est pas négligeable en ces temps de disette. Il avait sans doute pris sur lui toute sa fortune.

Fiche administrative de Jean Domblatt, Drancy

Source : DOMBLATT Jean, Fichier Drancy adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5688_125371_L

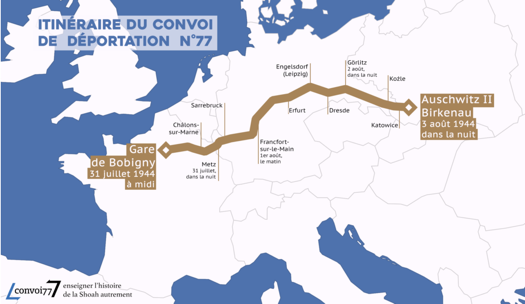

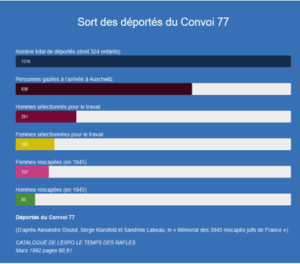

Il y resta 15 jours avant d’être déporté vers Auschwitz le 31 juillet 1944 dans le convoi 77. Il s’agit du dernier grand convoi de déportation de Juifs parti du camp d’internement de Drancy et de la gare de Bobigny à destination du centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau.

Ce convoi, outre le nombre important de déportés et parmi eux d’enfants en bas âge, présentait les caractéristiques de ceux qui ont été organisés dans l’urgence, face à la débâcle annoncée de l’armée allemande : les origines géographiques des déportés étaient très variées (mais plus de la moitié étaient Français) et certaines personnes (femmes de soldats, conjoints d’aryens, etc.) qui parfois furent internées dans les camps satellites de celui de Drancy, dits « camps parisiens », avaient un statut qui les avait jusqu’alors protégés des « transports », c’est-à-dire de la déportation.

Le convoi 77 partit du camp de Drancy, le 31 juillet 1944, soit dix-sept jours avant la libération du camp. Il déporta 1306 personnes, dont 324 enfants et nourrissons, entassés dans des wagons à bestiaux. Nous savons d’après le témoignage de la rescapée Hélène Ramet qu’au départ de Drancy les déportés recevaient de la nourriture et étaient autorisés à amener leurs affaires. Ensuite, ils étaient enfermés par groupes de soixante hommes, femmes et enfants dans des wagons à bestiaux comme Jean en témoignera après la guerre. Les quatre jours et trois nuits passées dans ces wagons furent terribles en raison du manque de place notamment pour s’allonger et du manque d’hygiène dans les wagons puisque les seaux qui servaient de toilettes n’étaient vidés qu’une fois par jour.

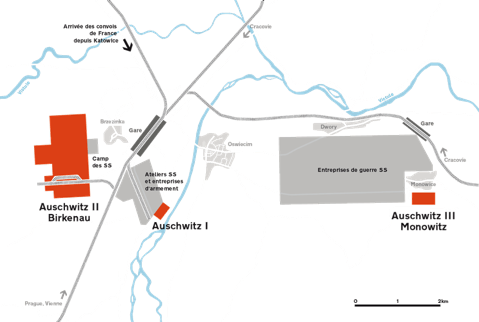

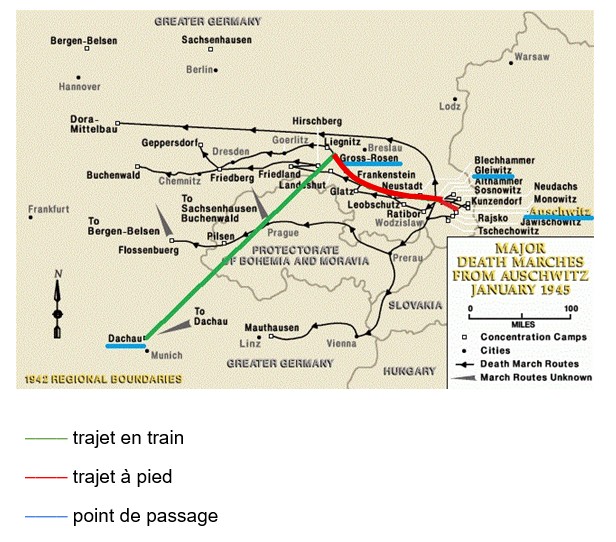

Itinéraire du Convoi de déportation n°77

Source : Site de l’Association Convoi 77

B. SA VIE DANS LE CENTRE DE MISE À MORT

Le convoi arriva dans la nuit du 3 au 4 août 1944, vers trois heures du matin.

Plan des trois structures d’Auschwitz (camp de concentration, centre de mise à mort et usines). ©LM Communiquer pour la ville de Bobigny

Le convoi s’arrêta à l’intérieur de Birkenau. En effet, depuis le mois de mai 1944, les déportés ne débarquaient plus sur la Judenrampe. Après leur arrivée à Auschwitz marquée par les cris des SS, les déportés sélectionnés étaient envoyés dans des baraques où ils étaient déshabillés, rasés et douchés avant qu’on leur distribue des vêtements. Près des deux tiers des déportés du convoi furent immédiatement assassinés. Sa femme Léa ne passa pas la première sélection et fut conduite dans les chambres à gaz.

Comme son fils Max, Jean parvint à passer la sélection, ce qui, compte tenu de son âge à l’époque, 57 ans, est particulièrement étonnant. De plus, dans son étude de 2019, intitulée « Une micro-histoire de la Shoah en France. La déportation des Juifs du convoi 77 », Anaëlle Riou indique que « rien dans son dossier individuel n’explique qu’une particularité due à son métier [tailleur] lui ait permis de rejoindre les kommandos de travail au sein d’Auschwitz. »

Jean, comme tous ceux qui passèrent cette sélection furent tatoués et son matricule fut le B37-32. Nous avons effectué des recherches afin de savoir à quoi correspondait cette lettre « B ». A l’origine, la lettre « B » placée devant un numéro de matricule à Auschwitz signifiait que le matricule était attribué à une femme, à partir de mai 1944, lors de l’arrivée massive des Juifs de Hongrie. Il s’agissait d’une série spéciale, créée pour répondre à l’arrivée massive de cette population. En général, seul le numéro était tatoué, sans la lettre. Les hommes déportés de Hongrie au même moment reçurent des numéros dans une autre série, sans lettre. La série « B » fut ensuite utilisée pour les femmes, toutes nationalités confondues, déportées à Auschwitz à partir de cette date. Il y avait cependant quelques cas particuliers de matricules masculins avec « B », comme c’est le cas pour les hommes du Convoi 77, tels que Jean mais également son fils Max qui avait le B37-33.

Renseignements relatifs à la détention de Jean.

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-875-2

Auschwitz-Birkenau fut créé par l’Allemagne nazie dans l’optique de mettre en œuvre sa politique de « Solution finale » visant à l’extermination massive des Juifs d’Europe. Édifié en Pologne sous l’occupation allemande nazie, initialement comme camp de concentration pour des Polonais et ensuite pour des prisonniers de guerre soviétiques, le camp devint vite une prison pour des ressortissants de nombreuses autres nationalités. Entre les années 1942 et 1944, il devint le principal centre de mie à mort où des Juifs étaient torturés et exécutés à cause de leurs origines prétendument raciales. Outre l’extermination massive de plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants juifs, et de dizaines de milliers de victimes polonaises, Auschwitz servit de centre de mise à mort de milliers de Roms et de Sinti et autres prisonniers de différentes nationalités européennes.

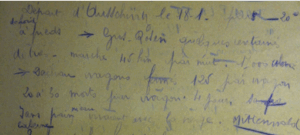

A son retour, Jean fut interrogé sur sa déportation le 5 juin 1945. Les notes sont succinctes et parfois illisibles. Voici ce que nous parvenons à transcrire : « A Auschwitz sélection pour le four et l’autre pour le travail. Tous les 8 jours, sélection pour le crématoire pendant 3 mois, ensuite tous les 15 jours pendant 3 mois. Birkenau à 5 km d’Auschwitz. 3 fours crématoires marchant jour et nuit. 5 millions de brûlés juifs femmes, enfants. » Il parle ensuite de la destruction des fours crématoires : « Au début d’octobre 1944, 2 fours ont été démolis ; le 3e est resté pour brûler les morts. »

Suite à leur arrivée, les déportés étaient envoyés dans des baraques où les hommes et les femmes étaient séparés. Ces baraques contenaient de nombreuses rangées de lits à trois niveaux normalement étudiés pour quatre personnes. Dans ces lits sans couverture, ils étaient parfois entassés jusqu’à douze personnes et selon une rescapée, Hélène Fenster Ramet, « pour se tourner, il faut que les six corps se tournent en même temps ». Les conditions de vie à Auschwitz sont épouvantables. En effet, il y avait seulement deux toilettes pour les hommes et la même chose pour les femmes. Ce qui accélérait le facteur de contagion. De plus, une routine s’installait dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. Le rythme de la journée commençait par le café, ensuite un appel était effectué avant de commencer les corvées journalières. La journée se finissait par un second appel avant de souper et d’aller se coucher. La portion au souper était une rondelle de saucisse ou 5 grammes de margarine ou une cuillère à soupe de fromage blanc et un pain pour cinq (Zulag) et une soupe.

L’absence d’hygiène constitua également une véritable forme de violence subie, de longues rangées de caisses en bois, trouées, servaient de siège à l’intérieur du bloc WC. De plus, il n’y avait pas de papier, les déportés découpaient parfois un carré de quatre centimètres de leur chemise pour le remplacer.

Lors de la première semaine, ces déportés échangèrent avec les autres déportés pour connaître la vie au camp ou encore ce qu’il se passait lors des sélections. Les sélections étaient un processus subi par les déportés à Auschwitz pour vérifier s’ils étaient encore aptes au travail ou ne cachaient pas une maladie. Ils étaient examinés et tout détail suspect qui consistait à regarder les (rougeurs, boutons, pâleur et maigreur) pouvait les envoyer dans les chambres à gaz pour être exécutés.

Les premiers jours de Max ont dû être terribles, sans nouvelles de Léa. S’il n’a pas su tout de suite ce qu’il lui était arrivé, les autres déportés l’ont vite mis au courant de ce que signifiait l’odeur et la fumée constantes dégagées par plusieurs cheminées de Birkenau.

C. TRANSFERT ET LIBÉRATION

1) D’Auschwitz à Dachau : dans les traces des “Marches de la mort”

Fin 1944 débuta la grande offensive de l’Armée rouge qui visait à une défaite rapide de l’Allemagne nazie, l’objectif était la prise de Berlin le plus rapidement possible. Il devenait urgent pour les autorités allemandes de prendre une décision quant au sort des détenus d’Auschwitz. Pour la Silésie, le délégué d’Himmler, Heinrich Schmauser, reçut, vraisemblablement à la mi-janvier 1945, l’ordre d’évacuer les derniers bien-portants : c’est le début des « Marches de la mort ». Il s’agissait de l’évacuation des derniers déportés des camps de concentration et centres de mise à mort, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ces évacuations avaient trois objectifs pour les nazis :

- Les autorités SS ne voulaient pas que les prisonniers tombent vivants aux mains des ennemis et qu’ils racontent leur histoire aux libérateurs américains et soviétiques.

- Les SS estimaient qu’ils avaient besoin des prisonniers pour maintenir, là où c’était possible, la production d’armements.

- Certains chefs SS, dont Himmler, croyaient de façon irrationnelle que les prisonniers juifs des camps de concentration pouvaient être utilisés comme monnaie d’échange pour négocier une paix séparée à l’Ouest qui aurait permis la survie du régime nazi. Les soldats SS brûlaient donc les documents et comblaient les fosses contenant les cendres de leurs victimes avec de la terre. Cependant, ils ne parvinrent pas à tout effacer avant de s’échapper.

Le 18 janvier 1945, Jean et son fils Max furent évacués d’Auschwitz avec d’autres détenus capables de marcher. Cependant, nous ne saurons s’ils ont pu se voir, se parler, se serrer dans leurs bras. Les historiens estiment que du 17 au 20 janvier 58 000 personnes furent évacuées. Jean, effectua ce transfert en de multiples étapes : du 18 janvier 1945 au 28 janvier 1945 il alla d’Auschwitz à Gleiwitz puis Gross-Rosen à pied. Dans son témoignage, Jean indiqua qu’ils marchèrent « 45 km par nuit, par – 20°C ». Et du 28 janvier au 1er février, il alla de Gross-Rosen à Dachau en train. Jean précisa qu’ils voyagèrent « en wagons fermés, 120 wagons. 20 à 30 morts wagon. 4 jours. Sans pain ni eau. Vivaient avec la neige ».

Témoignage de Jean Domblatt, le 5 juin 1945

Source : DOMBLATT Jean, AN F9 5584

Trajet supposé de Jean Domblatt lors des Marches de la mort

Source https://ushmm.org

Ces marches eurent lieu dans d’effroyables conditions. Les déportés marchaient à pied pendant des kilomètres dans le froid en ayant faim et soif. Ceux qui n’y arrivaient plus étaient immédiatement fusillés par les SS pour ne laisser aucun témoin vivant. Lors des transferts en train, ils étaient dans des wagons à bestiaux ou des sortes de plateau ouvert, il y avait peu de place et ils se battaient pour en avoir. Certains tombèrent et furent exécutés par les SS qui s’occupaient du convoi. Ainsi, des milliers de prisonniers moururent d’hypothermie, d’inanition et d’épuisement.

Nous nous sommes procurés le témoignage du rescapé Henri Graf, évacué d’Auschwitz le même jour que Jean Domblatt.

« Dix-sept ou dix-huit janviers … on entend : « Aujourd’hui vous ne partez pas travailler. On vous évacue. On évacue le camp ». Alors, ils avaient mis des tables devant la porte d’entrée. Il y avait plein de boîtes de conserve, plein de pain … Moi, j’ai pris deux pains et deux boîtes de conserve. J’avais une musette. Je ne sais même plus où je l’ai trouvée, cette musette … C’était en janvier 45, par -25°, avec une petite liquette sur le dos, une veste qui était comme de la paille, des sabots innommables aux pieds, et on a commencé à marcher. [Ce fut] le début de ce qu’on a appelé, plus tard, la « marche de la mort » … On a fait soixante kilomètres dans la neige … On a marché pendant trois jours. Trois jours et deux nuits … [Là a commencé] la soif. La soif provoquée … par le froid et la sécheresse du climat. Parce que, là-bas, le froid est comme un coup de trique. Il ne fait pas un froid humide [mais] un froid sec, à couper au couteau … qui dessèche tout … Cette musette, ces deux kilos de pain et ces boîtes de conserve me pesaient. J’avais beau changer d’épaule … et j’ai fait comme les autres : j’ai tout jeté. Je n’avais rien à manger. Je n’avais pas faim tellement j’avais soif … On ramassait la neige, par terre, qui était sale … Il y avait deux ou trois mille personnes, devant nous, qui l’avaient piétinée. On ramassait la neige, on la suçait … Sur le moment, c’est glacé, ça fait du bien. Trente secondes après, ça brûle davantage encore … Et on avait la diarrhée … On se faisait dessus. On était plein de merde … A un moment donné, je marchais … [et] je voyais une immense fontaine pleine de givre avec plein de jets d’eau qui coulaient : j’avais des hallucinations provoquées par la soif. Il n’y avait pas de fontaine. Il n’y avait rien du tout … Derrière nous, on entendait les coups de feu. Tous ceux qui ne pouvaient pas suivre, qui tombaient, étaient tués par les SS … Et on est arrivé comme ça devant une petite gare qui s’appelle Gleiwitz. Là on nous a fait monter dans des wagons de marchandises découverts. Ces wagons avaient servi à transporter du charbon. Donc au fond des wagons, il y avait plein de poussière de charbon. Là-dessus il avait neigé … alors, avec la chaleur des corps, la fonte de la neige mélangée avec de la poussière de charbon, je ne vous dis pas dans quel état on était. Et on est arrivé à Gross-Rosen. »

Henri Graf, témoignage du 5 octobre 2005 pour l’UDA (Union des Déportés d’Auschwitz)

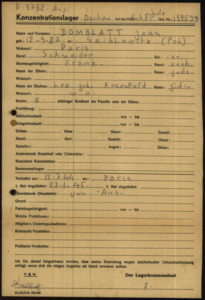

Jean arriva quant à lui le 1er février 1945 à Dachau, probablement en même temps que son fils Max. Les sources attestent d’un nouveau numéro de matricule, le 139 599. Il fut affecté en cuisine et travailla comme éplucheur de pommes de terre, tout comme son fils Max. Ont-ils alors pu continuer de se côtoyer ? Nous n’avons aucune source le confirmant, nous ne pouvons ainsi faire que des suppositions à ce sujet. Ce poste était en intérieur et à l’abri, il permettait également parfois aux détenus affectés à cette tâche de subtiliser de la nourriture, offrant des chances de survie supplémentaires.

Cela revêt une importance fondamentale car à Dachau les conditions de vie se dégradaient de jour en jour en raison de l’arrivée imminente des Alliés, comme en témoigne Charles Joyon, le camarade de baraquement de Max à Dachau dans son livre Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? Il dresse un portrait du jeune homme très moralement atteint par sa déportation.

“Vers midi, parfois à onze heures, plus souvent à quatorze ou quinze heures, nous touchions notre maigre ration, soit une louche de bouillon infect et clair qui, avec l’approche de la défaite boche, devenait de plus en plus infect et clair[…].

Dès fin janvier, de nombreux déportés du camp d’Auschwitz, tous juifs, furent évacués sur Dachau. Les innombrables décès qui faisaient des vides énormes dans l’effectif du camp furent donc rapidement comblés. J’avais pour voisin de lit un jeune israélite marseillais du nom d’Israël Attali. Il était âgé de 16 ans à peine […]. Mon autre voisin de lit, Lhemann Jean-Pierre, était un Alsacien habitant Paris et qui avait été arrêté en Normandie […] Un peintre en tableaux, Ortéga José, d’origine argentine, couchait au-dessous de nous […] À côté de lui, un juif, neurasthénique au dernier point, qui pleurait et gémissait sans arrêt, Domblatt Max. Puis encore Messey Paul, petit Vosgien de 18 ans qui agonisa plusieurs mois avant de s’éteindre au lendemain de la libération du camp […].

Je passai ainsi plusieurs semaines dans cette chambre 4 du block 17. Nous parvînmes ainsi au mois d’avril. Il courait dans le camp de nombreux bruits, les plus contradictoires, sur l’arrivée des alliés, sur la chute des principales villes allemandes.

Vers le 20 avril, alors que depuis quelques semaines les bombardements se succédaient sans interruption dans toute la région et surtout sur Munich, arrivèrent à Dachau les premiers évacués du camp de Buchenwald. C’était un spectacle atroce que l’arrivée de ce convoi de morts vivants. […] Sur plus de 200 000 hommes qu’avait comptés le camp, il ne restait à ce moment que 25 000 environ.”

DOMBLATT Joina – Enveloppe DACHAU – Fonds numérique -1.1.6.2 10024075

Archives numérisées de l’ITS, Arolsen Archives

2) De Dachau à Mittenwald

D’après plusieurs témoignages, dont celui de Jean vers la fin du mois d’avril 1945, les Nazis envoyèrent en train ou à pied les Juifs du camp de concentration de Dachau vers la région du Tyrol, dans la vallée de l’Isar, à Mittenwald.

Le camp de concentration de Mittenwald était situé dans le village éponyme dans les Alpes bavaroises, en Allemagne. Ce camp faisait partie du système de camps utilisés par les nazis, mais était beaucoup moins connu. Mittenwald abritait des prisonniers principalement utilisés pour des travaux de construction, en particulier dans les infrastructures militaires et la production d’armements. Le camp de Mittenwald était un camp de travail où les détenus étaient soumis à des conditions de travail extrêmement dures, ainsi qu’à une surveillance brutale de la part des gardiens nazis.

En avril 1945, alors que la fin de la guerre était proche, les Alliés, notamment les troupes américaines, progressaient vers l’Allemagne. Le camp de Mittenwald fut libéré le 29 avril 1945 par l’armée américaine. À ce moment-là, les troupes nazies battirent en retraite et de nombreux camps de concentration furent évacués, leurs prisonniers étant forcés de marcher vers d’autres camps ou vers l’intérieur du Reich. Ainsi que Jean l’a expliqué à son retour, il est « resté avec les Américains ».

Pour éclairer au mieux cette partie de son histoire nous avons décidé de nous baser sur le témoignage de Maurice Cling. Le Français et deux autres témoins contemporains ont raconté aux étudiants les souffrances du régime nazi à l’approche de l’inauguration du mémorial. Ce sont les premiers souvenirs que Maurice Cling a de Mittenwald, au moment de la marche de la mort dans la vallée de l’Isar en avril 1945. Maurice Cling, qui a vécu de 1929 à 2020, fut un témoin des atrocités de la Shoah. Il fut évacué en janvier 1945 vers le camp de Dachau. À la fin du mois d’avril 1945, les Nazis l’envoyèrent en train avec environ 1700 Juifs du camp de concentration de Dachau, où il effectuait son service depuis janvier 1945, au Tyrol. Il fut finalement libéré le 29 avril 1945 par une unité américaine à la limite entre la Haute-Bavière et le Tyrol autrichien, à Mittenwald, alors que les gardiens allemands s’enfuirent.

Après la libération, les survivants furent pris en charge par les Alliés et des organisations humanitaires, qui tentèrent de leur fournir des soins médicaux et une assistance pour se remettre de ces horreurs. Jean fut rapatrié en train le 31 mai 1945 en passant par Mulhouse et il arriva à Paris le 2 juin 1945.

III. SA VIE APRÈS LA GUERRE

Après sa libération en 1945 nous savons que Jean vécut jusqu’en 1957. Nous avons malheureusement peu de détails sur sa vie après la guerre.

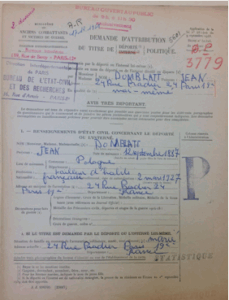

Nous savons néanmoins qu’il fit une demande d’attribution du titre de déporté politique le 5 décembre 1951. Il reçut un avis favorable à celle-ci le 27 novembre 1953. Ce statut de déporté politique lui permit de recevoir un pécule d’une valeur de 13 200 francs le 29 décembre 1954. Ce titre permettait aux déportés politiques de bénéficier d’indemnités financières, d’avantages médicaux, de soins spécialisés et parfois même, une pension de déportation pour les personnes ayant des séquelles physiques ou psychologiques importantes.

Demande d’attribution du titre de déporté politique

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-875-2

Nous savons également qu’à son retour en France, il retourna vivre à son ancienne adresse 24 rue Pradier dans le 19e arrondissement de Paris. Il retrouva donc son fils Max qui s’y rendit également à son retour.

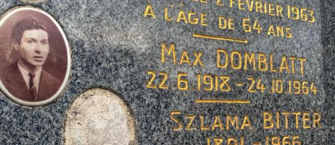

Médaillon funéraire de Jean et [nous supposons] Léa Domblatt sur la tombe de leur famille au cimetière parisien de Bagneux. (photographie prise par nos soins)

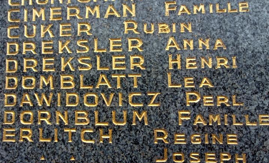

Jean décéda à Paris le 4 avril 1957 à l’âge de 69 ans. Sa tombe se trouve au cimetière parisien de Bagneux, où il repose aux côtés d’autres déportés. Le nom de Jean Domblatt est accompagné d’une photographie où une femme, que nous supposons être Léa puisque Jean ne s’est jamais remarié, est à ses côtés. Le monument funéraire, visible sur les photos, est un mémorial rendant hommage aux victimes originaires de Szydlowiec, la ville natale de Jean Domblatt. On y trouve le nom et les photos de certains déportés dont Jean. Ce lieu de mémoire permet de perpétuer le souvenir de ceux qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et de témoigner de leur histoire aux générations futures.

Monument funéraire en l’honneur des déportés, victime du nazisme, originaires du village polonais de Szydłowiec, au cimetière parisien de Bagneux

(photographie prise par nos soins)

En 1964, son fils Max fut inhumé à ses côtés.

Médaillon funéraire de Max au cimetière parisien de Bagneux

(photographie prise par nos soins)

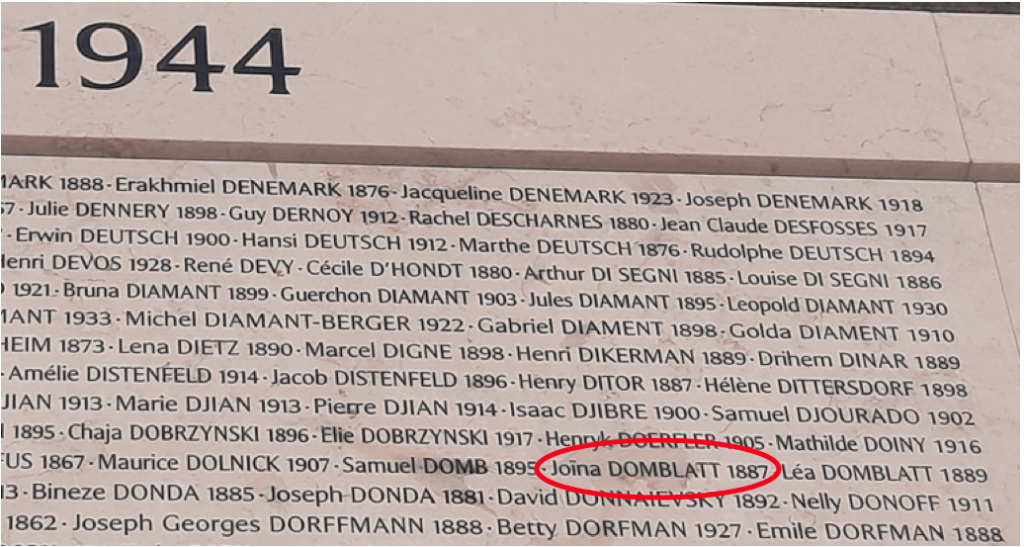

Enfin, son nom figure sur le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah de Paris, aux côtés de celui de sa femme, son fils et de ceux des 75 565 autres juifs déportés de France.

Mur des Noms, Mémorial de la Shoah, Paris

(photographie prise par nos soins)

IV. LES ZONES D’OMBRE NON RÉSOLUES DE SA VIE

Malgré les nombreuses informations que nous avons pu collecter grâce aux archives, à nos recherches et à nos différentes sources, de nombreuses questions restent cependant en suspens.

Premièrement il nous reste encore de nombreuses questions sur sa vie avant la guerre notamment son enfance mais aussi les raisons qui ont poussé ses frères à émigrer aux Etats-Unis et lui en France.

Nous ne possédons pas d’information sur de possibles retrouvailles entre Jean Domblatt et son fils lors de leur déportation à Auschwitz ou à Dachau.

Enfin, nous avons une vaste zone d’ombre sur sa vie après la fin de la guerre.

Nous disposons de traces de sa vie en France entre 1946 et 1956 ; il obtient le titre de déporté politique le 27 novembre 1953, on connaît la date de son décès en 1957. Mais ce sont les seules informations dont nous disposons sur Jean Domblatt après son retour de déportation. Comment s’est déroulée la fin de sa vie ? A-t-il témoigné de son expérience ?

Nous remercions :

- l’association Convoi 77 qui nous a transmis la plupart des documents d’archives nous ayant permis de retracer la biographie de Jean Domblatt

- le Mémorial de la Shoah (Paris) et leur service documentation pour nous avoir accueillis et pour nous avoir fourni des archives supplémentaires

- l’Institut international pour la Mémoire de la Shoah de Yad Vashem (Jérusalem), les Archives Arolsen (Arolsen) que nous avons contactés, pour avoir pris le temps de nous répondre et de nous transmettre des archives supplémentaires

- les services des archives départementales de la Haute-Vienne, les archives de Paris, la mairie du XIXe arrondissement de Paris, les services du cimetière parisien de Bagneux, le maire de la ville de Desvres

- Et tous ceux qui de près ou de loin nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nous tenions à exprimer notre plus sincère gratitude à Madame Yvette Lévy, rescapée du Convoi 77 qui nous a très généreusement ouvert les portes de son domicile pour nous faire part de son témoignage, nous raconter son histoire et nous permettre de mieux comprendre ce qu’ont pu vivre les déportés du Convoi 77. La rencontrer et bénéficier de son témoignage est une chance inouïe qui restera un moment fort de ce projet.

This biography of Jean DOMBLATT has been translated into English.

English

English Polski

Polski