Albert HOULON

Cette biographie a été réalisée par les élèves de Terminales du lycée Maurice Ravel de Paris sous la direction de Philippe Landru. Cette étude a pour but, dans le cadre du projet « convoi 77 », de réaliser les biographies de Perla Saban et de sa fille Victoria, toutes deux déportées à Auschwitz le 31 juillet 1944. Perla fut gazée dès son arrivée, mais Victoria revint de déportation. Le beau-frère de Victoria, Albert Houlon, ayant également été déporté par le convoi 77, j’ai décidé de l’ajouter à ce qui devient donc une monographie familiale.

Dix élèves de ma classe de Terminale furent plus particulièrement chargés de cette famille ; l’intégralité de cette classe, dans le cadre d’un projet d’EMC sur l’année donnant lieu à leur évaluation finale au baccalauréat, travaillant à la réalisation de biographies de trois familles de déportés.

L’issue de ce travail nous laisse sur une frustration : nous ne sommes pas parvenus, même si nous savons qu’il en existe, à retrouver des descendants d’Israël et Perla Saban[1]. De ce fait, nous ne sommes pas en mesure de proposer une photo de Victoria, pas plus que de ses frères et sœurs, et nous ne pouvons hélas pas présenter de manière approfondie ce que fut sa vie après la guerre. Malgré tout, l’étude de documents d’archives de diverses natures (état civil, recensements, fonds du Mémorial de la Shoah, SHD, etc.) nous a permis de restituer le plus fidèlement possible leurs trois trajectoires de vie.

Philippe Landru

DE CONSTANTINOPLE À PARIS

Les origines

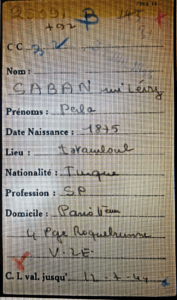

Perla Levy naît à Constantinople vers 1875. On possède bien peu d’informations sur elle : une unique photo, donnée par une descendante et conservée au Mémorial de la Shoah, et un dossier contenant essentiellement des documents, souvent redondants, sur son arrestation. Elle est dite fille de Vitali et de Dona Levy[2]. C’est par d’autres canaux qu’il va nous falloir tenter de reconstituer la trajectoire de la famille.

Perla Levy-Saban

Source Mémorial de la Shoah

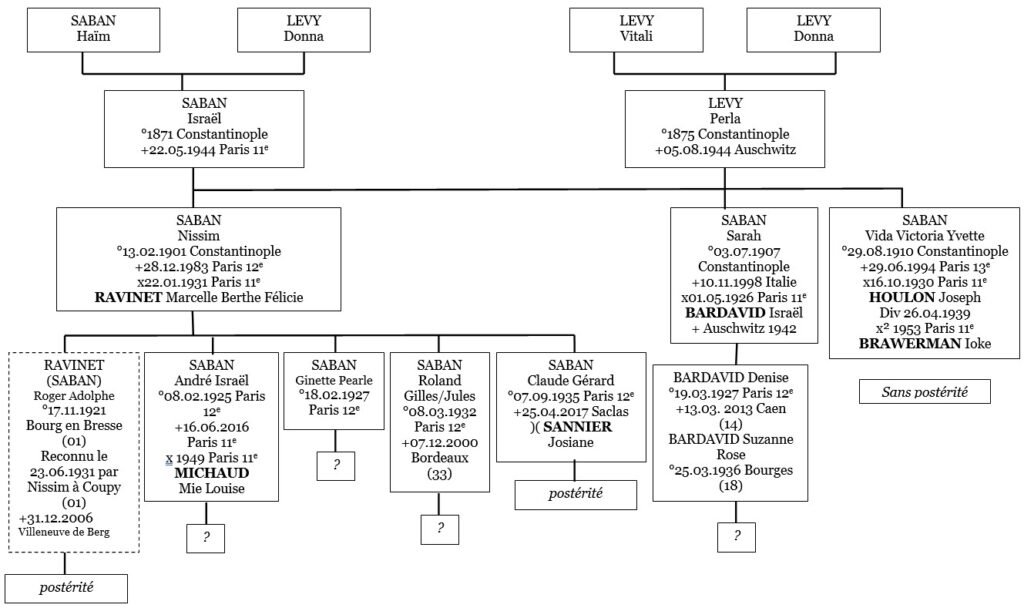

On sait qu’elle épousa, sans doute à Istanbul, à une date que l’on peut situer entre 1893 (elle avait 16 ans) et 1900 (son premier enfant naît en 1901), Israël Saban. Sur lui non plus on ne sait pas grand-chose : il serait né vers 1871 à Constantinople de Haïm et … Dona Levy !

On connaît trois enfants du couple, tous nés à Constantinople : Nissim (en 1901), Sarah (en 1907) et Vida Victoria Yvette (née en 1910[3])

Perla et Israël appartiennent à la même communauté : celle des Juifs séfarades implantés dans la péninsule ibérique depuis l’Antiquité et que l’Inquisition avait chassés d’Espagne à la fin du XVe siècle.

De cet héritage, ils ont conservé la pratique du ladino, ce judéo-espagnol, langue composite de castillan, d’idiomes hébreu, grec et turc. Une langue qui résonne également à Paris depuis les années 1900. Cette communauté des Juifs orientaux à Paris a été étudiée et commence à être bien connue : pour mieux comprendre la vie des Saban, nous nous servirons en particulier de l’ouvrage d’Annie Benveniste[4].

La migration des Juifs issus de l’Empire ottoman en France fut importante, et elle se fit essentiellement à la fin de la Première Guerre mondiale. L’Alliance (israélite universelle), une institution du judaïsme français, avait depuis la fin du XIXe siècle apporté aux Juifs de Turquie éducation et connaissance de la langue française, modernisant et occidentalisant les jeunes passés par ses nombreuses écoles. Dans les années 1910, la situation politique instable et l’affaissement de l’économie inquiétaient les familles, qui envisagent de quitter le pays. Un autre des ressorts de l’exil fut d’échapper à la conscription : la proclamation de la République turque par Mustafa Kemal ayant fait des Juifs de l’ancien empire des citoyens à part entière, les hommes devenaient de ce fait de futures recrues pour l’armée. En 1918, Nissim, le fils aîné de la famille, avait 17 ans : il est donc probable que le départ de Constantinople, sans doute pour ce motif, se fit juste après la guerre.

Un document concernant Victoria après la guerre indique qu’elle arriva en France en 1919 avec ses parents.

La petite Turquie

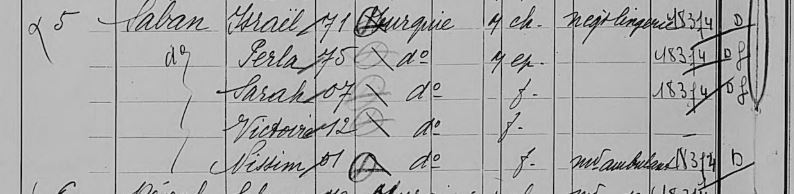

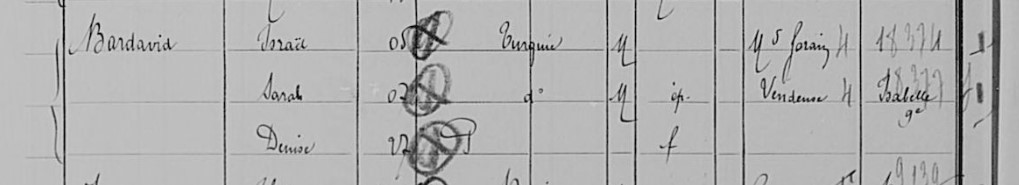

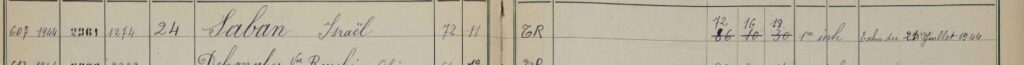

Recensement du 77 rue Sedaine (11e) – 1926 – Archives de Paris

La première trace que nous possédons des Saban en France est le recensement parisien de 1926 : ils habitent alors au 77, rue Sedaine, dans le XIe arrondissement de Paris. Israël y est indiqué comme négociant en lingerie, et son fils Nissim marchand ambulant. Un parcours éminemment classique pour une famille venant de l’Empire ottoman, que l’on peut imaginer à défaut de pouvoir l’attester par des actes précis, tant il ressemble à celui de beaucoup d’autres membres de la communauté juive stanbouliote. Il existe à l’époque une dizaine de familles Saban dans le XIe arrondissement que l’on peut suivre dans les registres d’état civil. Si elles sont toutes originaires de l’Empire ottoman, nous n’avons pas pu les relier entre-elles.

77, rue Sedaine – photo personnelle

Bien sûr, concernant la branche que nous étudions, des questions demeurent sans réponse : arrivèrent-ils ensemble, ou Israël les précéda-t-il pour trouver un logement et un travail ?

Arrivèrent-ils par Marseille en bateau ou par la voie terrestre ? D’autres membres de leur famille les avaient-ils précédés ? Quoi qu’il en soit, la rue Sedaine où ils résident n’a pas été choisie par hasard : elle se situe dans le quartier que l’on appela bien vite la petite Turquie.

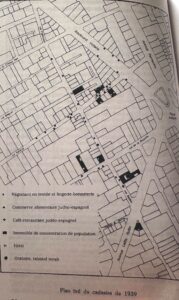

Ce quartier, dont l’épicentre se situait place Voltaire[5], était délimitée par les rues Sedaine, de la Roquette, Basfroi, Popincourt, et l’avenue Ledru Rollin. Tout immigré juif de l’Empire ottoman arrivait à un moment ou l’autre de son périple à cet endroit, où certains lieux pouvaient lui offrir une aide substantielle. Parmi ces lieux figurait en bonne place le café Bosphore, au 74 rue Sedaine, à trois numéros de l’immeuble des Saban.

Cet établissement fut le premier café judéo-espagnol de Paris ; il avait ouvert en 1905 dans l’Hôtel de l’Europe. On y parlait beaucoup ladino. Pour de nombreux Juifs venus de l’Empire ottoman, ce café était souvent le point d’arrivée à Paris. Ils y retrouvaient parents ou amis qui les avaient précédés. Dans les premières années, l’arrière-boutique avait été transformée en oratoire où l’on priait, selon la tradition sépharade, en hébreu et en ladino. On y pratiquait aussi les cérémonies religieuses : brith mila (circoncision), bar-mitsva (accueil des jeunes garçons dans la communauté des adultes), mariages… Cet oratoire fut fermé lorsqu’ouvrit la synagogue de la rue Popincourt[6].

Emplacement actuel du Bosphore

– Photo personnelle

Dans les rues adjacentes se côtoyait cette communauté judéo-espagnole dans les cafés (dont le Rey, toujours vaillant place Voltaire), où les hommes refaisaient le monde autour de parties de cartes ou de tric trac ; les épiceries aux fragrances orientales, où l’odeur du café turc se mêlait à celle des pâtisseries, mais également des fritures en tout genre.

La rue Sedaine, qu’Annie Benveniste étudie de manière approfondie dans son ouvrage[7], devint dans l’entre-deux guerres un véritable « centre commercial juif ». De 1910 à 1936, le nombre des entreprises textiles passa de 14 à 25, et celui des entreprises de l’habillement de 47 à 77, le plus souvent au détriment de l’activité jusqu’ici dominante dans ce quartier proche du faubourg Saint-Antoine : l’ébénisterie. L’auteure met en avant le fait que l’apparition du textile dans un quartier traditionnellement dévolu au travail du bois et de la fonderie « correspond bien à une division ethnique du travail. Les immigrants judéo-espagnols… se concentrèrent autour d’activités qui avaient été laissées aux étrangers et qui lui étaient aussi plus familières [8] ».

Carte p.96 de l’ouvrage Le Bosphore à la Roquette

La communauté judéo-espagnole à Paris, 1914-1940 d’Annie Benveniste

Israël Saban était donc négociant en lingerie, autrement dit un grossiste. Toujours selon Annie Benveniste, le négociant était au sommet de la pyramide des travailleurs du textile (on en comptait une vingtaine dans le quartier à cette époque). Certains possédaient un local dans le XIe, d’autres dans un autre quartier – le plus souvent au Sentier, près des Halles -. « Ils avaient pour la plupart un double rôle : fournisseurs de la marchandise pour tous les détaillants, mais aussi fournisseurs de crédits et de « tuyaux » pour leurs coreligionnaires moins fortunés ou débutants. Ce sont eux qui organisaient des quêtes dans le quartier pour venir en aide aux familles en difficulté ou pour payer les funérailles des pauvres[9] ».

Son fils Nissim était « marchand ambulant ». Ceux-ci constituaient la catégorie la mieux représentée parmi les Judéo-Espagnols. Ils vendaient du linge de maison, de la lingerie-bonneterie ou de la petite confection fournis par la rue Sedaine (on peut donc imaginer que Nissim s’occupait d’écouler le stock paternel). Ils vendaient sur les marchés, pouvaient faire de la vente à domicile, ou bien « à la sauvette ».

De toutes ces données, on peut conclure que les Saban n’appartenaient pas aux franges les plus misérables de l’immigration dans le quartier.

LES SABAN : DES ORIGINES À LA GUERRE

En l’absence de contacts avec des descendants vivants actuellement, il n’a pas été aisé de reconstituer la descendance de Perla et d’Israël. Les informations qui suivent regroupent tout ce que nous avons pu trouver grâce aux recensements, à l’état civil parisien et les sites de généalogie, sans être que nous soyons certains d’être exhaustifs.

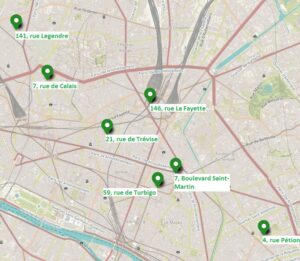

Lieux de vie de la famille Saban – carte réalisée sur framacarte.org

Nissim (1901-1983)

Nissim[10] : né le 13 février 1901 à Constantinople. Nous avons vu qu’il vivait chez ses parents dans le recensement de 1926 du 77, rue Sedaine, et qu’il était marchand ambulant. En 1932, il est inscrit sur les listes électorales de son quartier, Roquette, ce qui signifie qu’il a acquis la nationalité française. Bien qu’encore non-marié, Nissim eut plusieurs enfants :

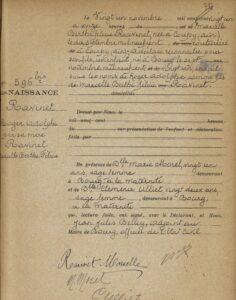

- Le 7 novembre 1921 naît à Bourg-en-Bresse (01) Roger Adolphe Ravinet, fils de Marcelle Ravinet. Dix ans plus tard, le 23 juin 1931, il est reconnu par Nissim Saban après qu’il a épousé sa mère. Roger eut une descendance. Il est mort le 31 décembre 2006 à Villeneuve-de-Berg (Ardèche) et est inhumé au cimetière de Sceautres (Ardèche)[11].

Acte de naissance de Roger Ravinet – 1921 – Bourg-en-Bresse (01) – Archives de l’état-civil de l’Ain, et tombe de Roger

Saban au cimetière de Sceautres (07) – Source : Geneanet.

- André Israël naît le 08 février 1925 à Paris XIIe et est reconnu le 24 février. Il épouse en 1949 dans le XIe arrondissement de Paris Marie-Louise Olympe Michaud, dont il est veuf en 1962. André meurt le 16 juin 2016 à Paris XIe[12].

- Ginette Pearle (ou Pearla) naît le 18 février 1927[13] à Paris XIIe.

Le 22 janvier 1931, Nissim épouse dans le XIe arrondissement de Paris Marcelle Ravinet[14]. Là encore, nous manquons de chance : si ce mariage apparaît bien dans les tables décennales, il ne peut être lu dans la mesure où la page sur laquelle il se trouve n’a pas été numérisée ! Cet acte de mariage légitime-t-il la naissance des enfants nés auparavant[15] ? À cette période, dans la communauté juive, les mariages avec des Juifs n’appartenant pas à la même communauté d’origine (soit séfarade, soit ashkénaze) sont très mal vus. Le fait que Nissim épouse une femme non juive et vive dans le même immeuble que ses parents dénote une ouverture d’esprit de la part de la famille. Des zones d’ombre subsistent, comme la possibilité d’autres naissances entre Roger et André. Nous ne pouvons pas non plus savoir pourquoi Nissim se retrouva dans l’Ain. Peut-être son métier d’itinérant l’a-t-il conduit dans cette région ? Ou bien a-t-il rencontré Marcelle à Paris, le frère aîné de celle-ci s’y étant marié en 1921 ?

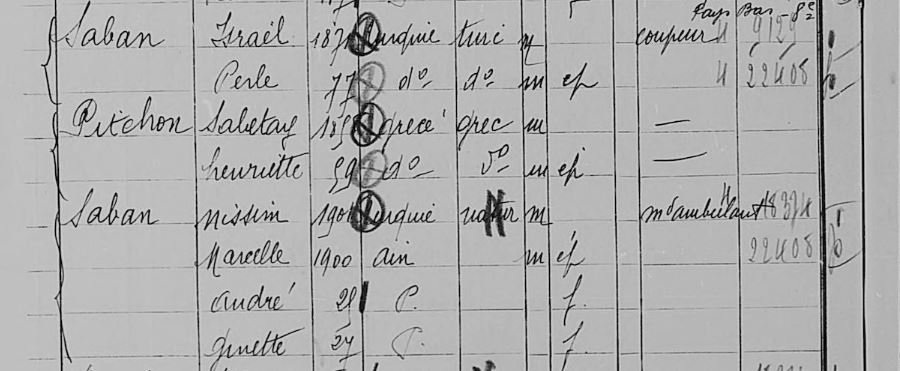

Lors du recensement de la famille au 77, rue Sedaine en 1931, on observe que Nissim – et désormais son épouse Marcelle – réside également à cette adresse, mais dans un autre appartement que celui des parents. Leurs enfants André et Ginette y figurent bien, mais pas Roger, qui a alors 10 ans. Nous n’avons pas d’explication à cette absence.

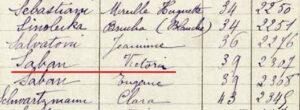

Recensement du 77, rue Sedaine (11e) – 1931

Archives de la Ville Paris

Nous connaissons en revanche deux autres enfants du couple, nés cette fois-ci après le mariage :

- Roland Gilles (ou Jules), né le 8 mars 1932 à Paris XIIe, et qui décède le 7 décembre 2000 à Bordeaux (33)[16].

- Claude Gérard, né le 7 septembre 1935, également à Paris XIIe et décédé le 25 avril 2017 à Saclas (91)[17]. On sait qu’il eut une descendance avec Josiane Sannier.

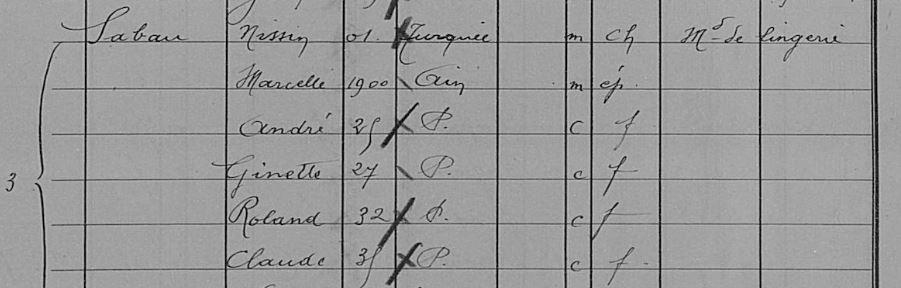

On retrouve toute la famille dans le recensement de 1936 au 77, rue Sedaine.

Recensement du 77, rue Sedaine (11e) – 1936 -Archives de la Ville de Paris

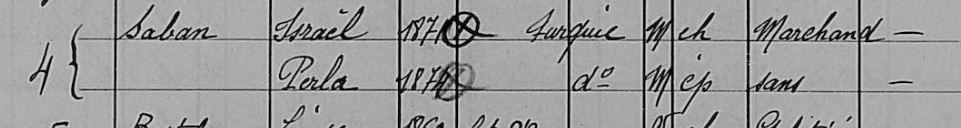

À cette époque en revanche, Israël et Perla n’y habitent plus et ont déménagé non loin, au 4, passage Rochebrune (11). Israël qui était désigné comme « coupeur », donc ouvrier dans le textile, en 1931 est de nouveau marchand en 1936.

Recensement du 4, Passage Rochebrune (11e) – 1936

Archives de la Ville de Paris

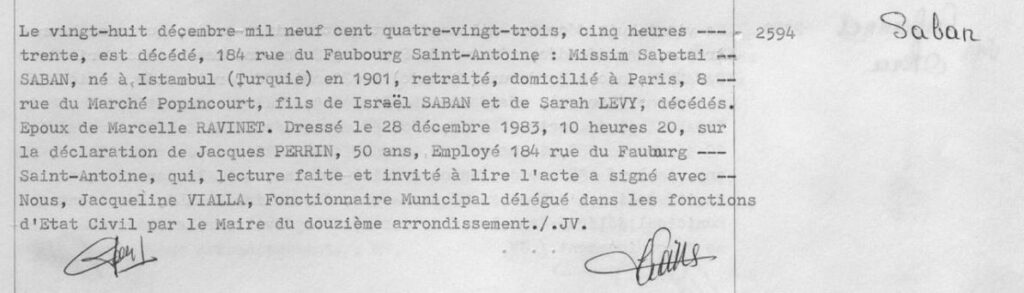

Nissim et sa descendance ont échappé à la déportation : on le retrouve au recensement 1946 vivant au 8, rue du marché Popincourt (XIe) : André, Ginette, Roland et Claude sont indiqués sur le recensement, mais pas de trace de Roger, qui est alors adulte. Nissim habite encore à cette adresse lorsqu’il décède, le 28 décembre 1983. On remarque que dans ce recensement, Nissim Sabetai est devenu « Jean » sur les registres, prénom plus « passe-partout » dans cette France qui vient de sortir de l’Occupation. Il est « marchand ». André est coiffeur et Ginette, couturière, comme l’avait été sa mère. Notons aussi que Nissim, marié à une Française non juive, bénéficia pendant l’Occupation d’un statut particulier, celui de « conjoint d’aryen(ne) » qui était censé le « protéger » de la déportation s’il avait été raflé et interné à Drancy. Ses enfants étaient eux, des « demi-juifs » et également « protégés ». La réalité des faits a été tout autre pour bien des « conjoints d’aryens » et « demi-juifs », mais ils font partie des Juifs de France qui ont le moins subi la déportation. Ajoutons à cela que Marcelle a peut-être conservé des liens familiaux dans sa région d’origine (l’Ain), ce qui lui aurait permis de mettre plus facilement les enfants à l’abri.

8, rue du marché Popincourt (Paris XIe)

©Photo personnelle

Acte de décès de Nissim Saban – 1983

©État civil de la Ville de Paris

Sarah (1907-1998)

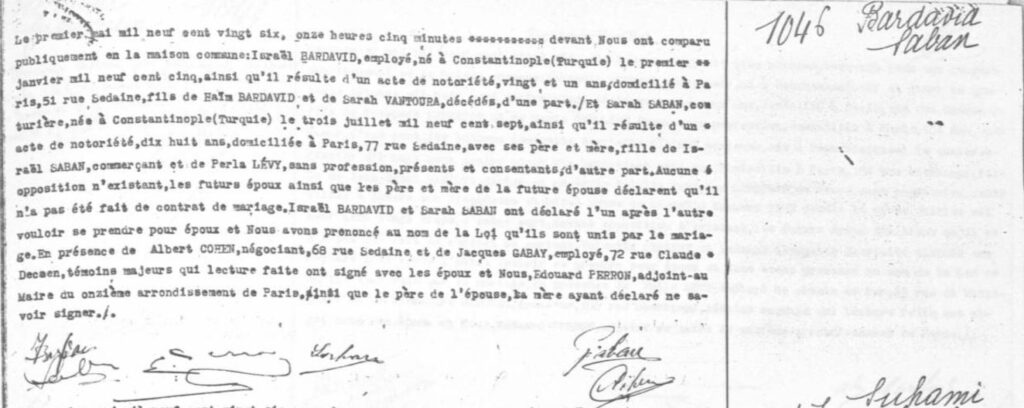

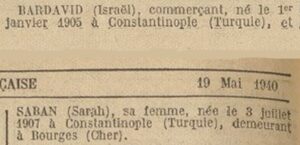

Sarah, la seconde fille connue d’Israël et de Perla, naît le 3 juillet 1907 à Constantinople. Le 1er mai 1926, année du recensement où elle apparaît domiciliée chez ses parents au 77, rue Sedaine, elle épouse dans le XIe arrondissement Israël Bardavid, également originaire de Constantinople. Elle est alors couturière.

Acte de mariage d’Israël Bardavid et de Sarah Saban – Paris (11e) – 1926

©Etat-civil de la Ville de Paris

Parmi les témoins, Albert Cohen, qui est négociant au 68, rue Sedaine. On apprend par la même occasion que la mère de Sarah ne sait pas signer. Comme pour beaucoup de Judéo-Espagnols, cet acte de mariage témoigne de l’homogamie dans la communauté.

Denise Bardavid, leur première fille, naît le 19 mars 1927 dans le XIIe arrondissement de Paris[18].

Lors du recensement de 1931, la famille Bardavid habite le 5, rue du Pasteur Wagner, toujours dans le quartier de la petite Turquie.

5, rue du Pasteur Wagner (11e) – Photo personnelle

Recensement du 5, rue du Pasteur Wagner (11e) – 1931 – Archives de la Ville de Paris

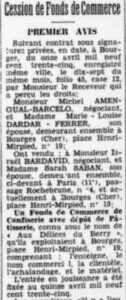

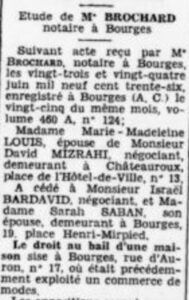

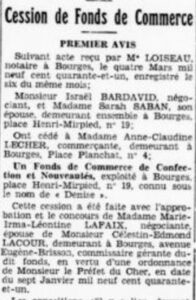

On retrouve la trace du couple dans les années 30 grâce à des entrefilets dans la presse locale : en avril 1935, alors qu’ils sont domiciliés au 4, passage Rochebrune (XIe)[19], ils achètent un fonds de commerce « de confiserie avec dépôt de pâtisserie » connu sous le nom de « Aux délices du Berry » au 19, place Henri-Mirpied, à Bourges (Cher). Comme nous le verrons plus tard, il semblerait qu’ils aient transformé cette confiserie en boutique de confection. En juin 1936, Israël et Sarah Bardavid prennent un bail sur une maison, au 17, rue d’Auron à Bourges, où était exploité précédemment un commerce de mode[20].

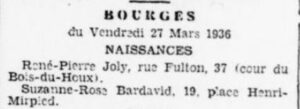

Le 25 mars 1936 naît à Bourges leur seconde fille, Suzanne Rose.

Dépêche du Berry – 19 avril 1935

Dépêche du Berry – 28 juin 1936

Dépêche du Berry – 29 mars 1936

Vida Victoria Yvette (1910-1994)

Vida Victoria Yvette[21] est née le 29 août 1910 à Constantinople. Arrivée en France à l’âge de 9 ans, elle fut la seule à être scolarisée à Paris et on retrouve sa trace à l’école du 4, rue Keller, à dix minutes à pied de son domicile de la rue Sedaine.

Archives scolaires du 4, rue Keller (11e) – cote : A00755C – 2615W

– Archives scolaires de la Ville de Paris

Ecole 4, rue Keller (11e) – Photo personnelle

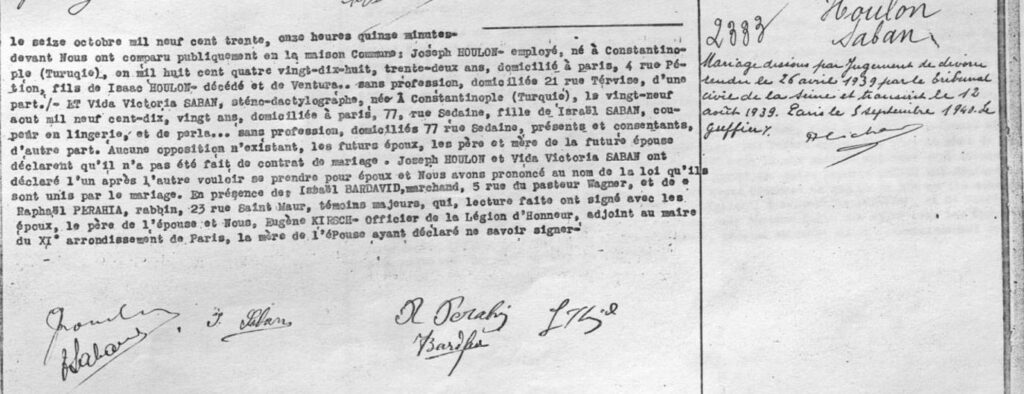

Le 16 octobre 1930, à l’âge de 20 ans, dans le XIe arrondissement de Paris, elle épouse Joseph Houlon, un employé né comme-elle à Constantinople. Il a environ 32 ans. Elle habite alors encore chez ses parents, et est sténodactylo, signe d’une élévation sociale dans sa famille[22]. Témoin au mariage : son beau-frère Israël Bardavid, qui demeure à l’époque au 5, rue du Pasteur Wagner (11e).

Acte de mariage de Joseph Houlon et de Victoria Saban – Paris (11e) – 1930

Etat-civil de la Ville de Paris

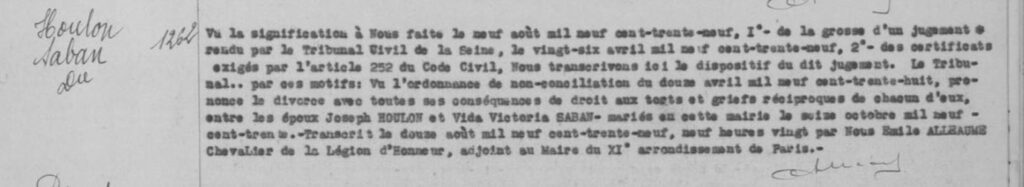

L’union dure neuf ans et ils n’eurent pas d’enfants. Ils divorcent en avril 1939.

Transcription du divorce de Joseph Houlon et de Victoria Saban – Paris (11e) – 1939

Etat-civil de la Ville de Paris

LES HOULON : UNE FAMILLE DU IXe ARRONDISSEMENT

Il n’était à l’origine pas question de travailler sur la famille Houlon, liée aux Saban par le mariage de Victoria avec Joseph. Pourtant, la curiosité a été la plus forte lorsque nous avons découvert qu’Albert Houlon, le frère de Joseph, avait également été déporté par le convoi 77. La recherche ne fut pas aisée…

La famille Houlon, également originaire de l’Empire ottoman, s’était installée dans le IXe arrondissement, l’autre arrondissement parisien à avoir accueilli de nombreux Judéo-Espagnols. Dans ce quartier, les familles immigrées, ayant reçu une formation plus solide, étaient de condition plus aisée que celles résidant dans le XIe. Schématiquement, au petit marchand forain en bonneterie de la « petite Turquie » s’opposait l’employé de bureau du IXe : Victoria, scolarisée et devenue sténodactylo, démontrait à sa manière cette ascension sociale, mais elle n’a pas pour autant quitté son quartier pour rejoindre celui de son mari.

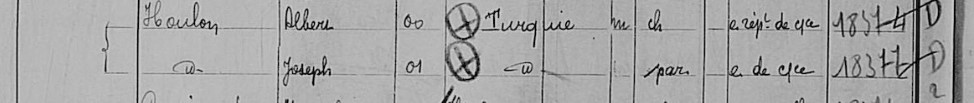

Commençons par les recensements…

Joseph Houlon est également né à Constantinople : sur son acte de mariage où sa date de naissance précise ne figure pas, il est indiqué qu’il est né en 1898. Sur ce document, Joseph est dit fils d’Isaac – alors décédé – et de Ventura, dont le nom de famille n’est pas précisé, vivant au 21, rue de Trévise (IXe arrondissement de Paris).

Au recensement parisien de 1926, soit quatre ans avant le mariage, vivent au 21, rue de Trévise Joseph et son frère Albert Houlon, qui sont alors représentants de commerce. Albert y est indiqué comme né en 1900 et Joseph en 1901… On voit bien l’absence de rigueur sur les âges dans les recensements, qui sont déclaratifs. Dans ce même recensement en revanche, aucune présence de leur mère, que l’on croyait trouver à cette adresse.

Recensement du 21, rue de Trévise (9e) – 1926 – Archives de la Ville de Paris

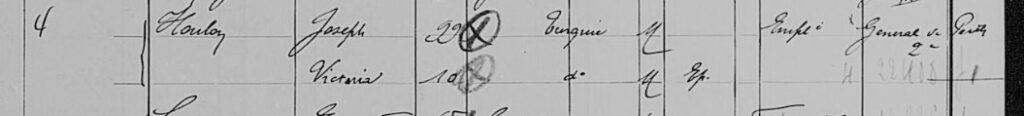

Lors de son mariage en 1930, Joseph a quitté le IXe arrondissement pour s’installer dans la petite Turquie : il vit au 4, rue Pétion[23] (XIe), et c’est là qu’il demeurera avec son épouse Victoria. Ils s’y trouvent toujours aux recensements de 1931 et de 1936. Il est employé et elle est lingère (en 1936).

Recensement du 4, rue Pétion (11e) – 1931 – Archives de la Ville de Paris

Recensement du 4, rue Pétion (11e) – 1936 – Archives de la Ville de Paris

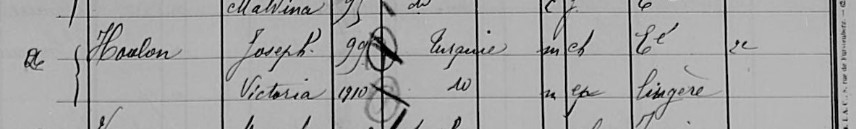

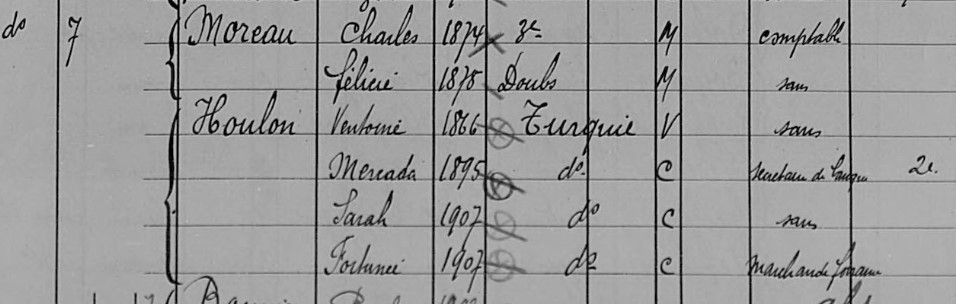

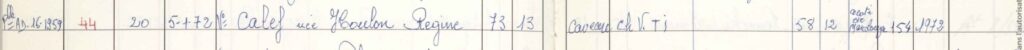

Lors du recensement de 1936, on retrouve une partie de la famille Houlon au 7, rue de Calais (IXe) : Ventoine (en réalité Ventura), née en 1866 en Turquie, qui est dite veuve, et trois sœurs de Joseph et d’Albert, toutes célibataires : Mercada[24], secrétaire de banque née en 1895, Sarah, sans profession née en 1907, et Fortunée, marchande foraine, née également en 1907 (des jumelles ?)

Recensement du 7, rue de Calais (9e) – 1936 – Archives de la Ville de Paris

Bref : une ébauche de généalogie avec bien des zones d’ombre, et des dates de naissance variables dans les recensements.

… poursuivons avec l’état civil.

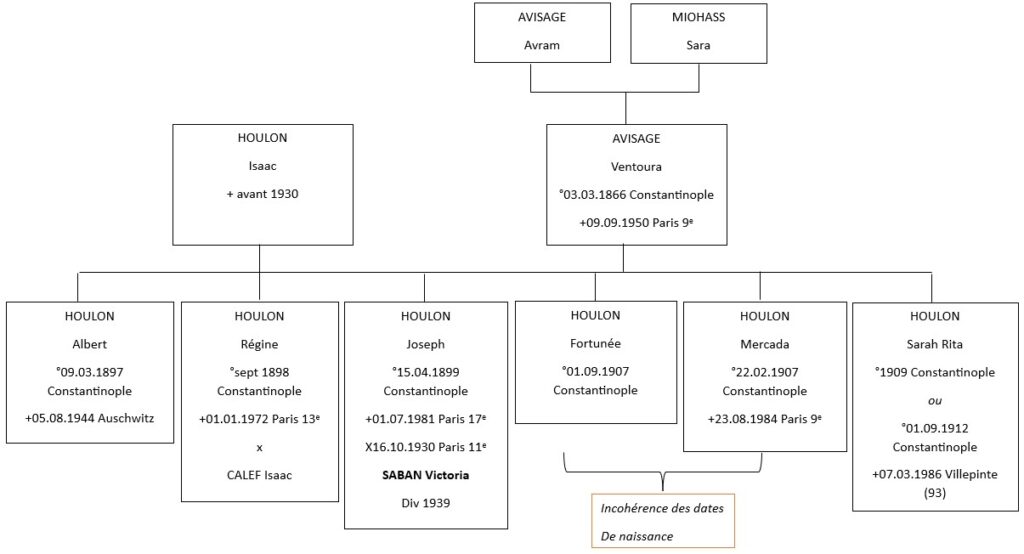

Une étude attentive à visée exhaustive de ce nom dans les registres d’état civil de Paris nous permet, malgré de nombreuses incohérences de dates qui subsistent, d’ébaucher la généalogie suivante[25] :

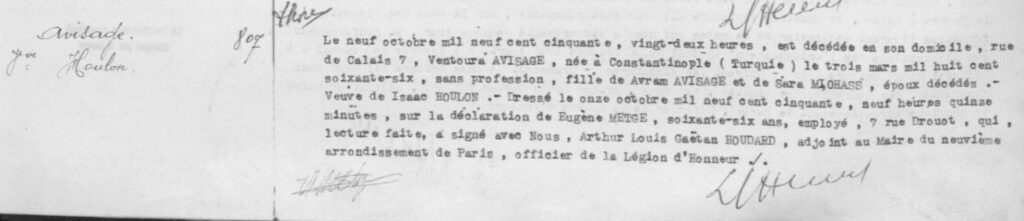

Lieux de vie de la famille Houlon – carte réalisée sur framacarte.org

En Turquie

- Sans doute à Constantinople, à l’ultime fin du XIXe siècle, Isaac Houlon – sur lequel nous ne détenons aucune information[26] – épouse Ventoura Avisage[27], avec laquelle il eut au moins six enfants. Nous sommes parvenus à retrouver l’acte de décès de cette femme en 1950, à Paris, dans le IXe arrondissement, sous l’identité « Ventoura Avisage ». Elle aurait donc vécu en 1930 au 21, rue de Trévise (IXe), puis au 7, rue de Calais (IXe), où elle est morte.

Acte de décès de Ventoura Avisage – 1950 – Paris 9e – Etat-civil de la Ville de Paris

En France

À quel moment la famille Houlon arriva-t-elle à Paris ? Nous ne le savons pas, mais une fiche de police datant de 1939 sur Albert précise qu’il est entré en France le 4 juillet 1923.

7, rue de Calais (IXe) – Tous les membres de la famille Houlon vécurent dans cet immeuble, certaines l’essentiel de leur vie – ©photo personnelle

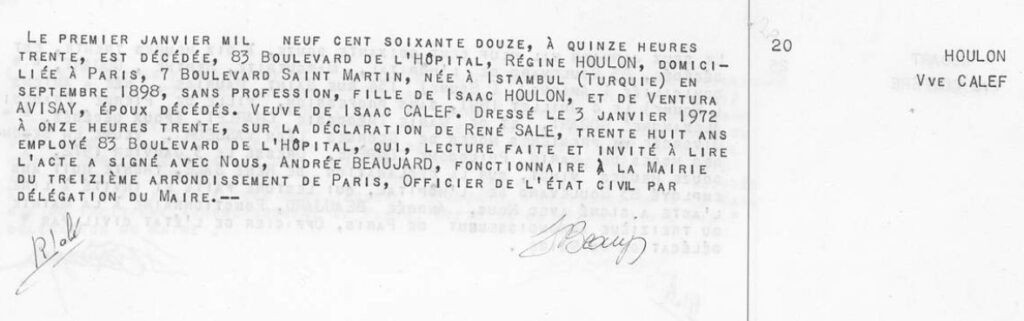

Les filles du couple: Isaac et Ventoura eurent au moins quatre filles.

- Régine: on ne connaît son existence que grâce à son acte de décès en 1972. Décédée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle réside alors 7, boulevard Saint-Martin (IIIe). Elle fut la seule à se marier, avec Isaac Calef[28]. Elle décède en 1972 et est inhumée dans la 58e division du cimetière parisien de Pantin (93).

Acte de décès de Régine Houlon – 1972 – Paris 13e – Etat-civil de la Ville de Paris

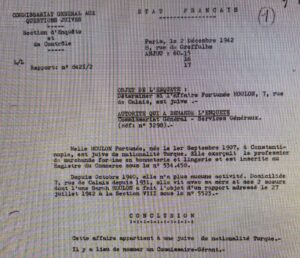

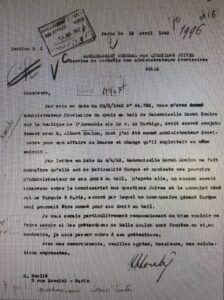

- Fortunée: née en 1907 selon le recensement de 1936 du 7, rue de Calais ; les Archives nationales possèdent un petit dossier sur elle[29]. On y apprend qu’elle serait née le 1er septembre 1907 à Constantinople et est de nationalité turque. Une lettre du Commissariat général aux questions juives datée de décembre 1942 indique qu’elle vit au 7, rue de Calais avec sa mère et ses deux sœurs ; qu’elle est marchande foraine en bonneterie et lingerie, mais qu’elle n’a plus d’activité depuis octobre 1940. Après les mesures antisémites, prises par Vichy pour saisir les entreprises appartenant à des « Juifs », lors de l’« aryanisation » de ses biens, un commissaire-gérant, André Jean, est tout de même nommé en octobre 1943. On retrouve son décès dans les fichiers de l’Insee le 30 janvier 1996 à Paris IXe, où il est indiqué qu’elle est née le 1er septembre 1912. Nous ne lui connaissons pas de mari.

Commissariat Générale aux Questions Juives – AJ 38/1 824 dossier 37 916 –

Archives nationales, consultable au Mémorial de la Shoah

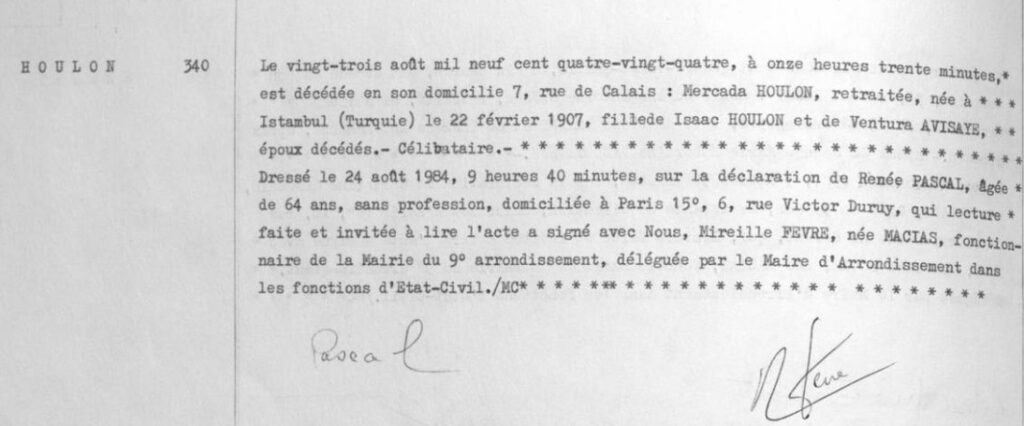

- Mercada: née en 1895 selon le recensement de 1936, elle le serait le 22 février 1907 selon son acte de décès[30]. Marchande de lingerie, elle décède célibataire en 1984 au 7, rue de Calais.

Acte de décès de Mercada Houlon – 1984 – Paris 9e – Etat-civil de la Ville de Paris

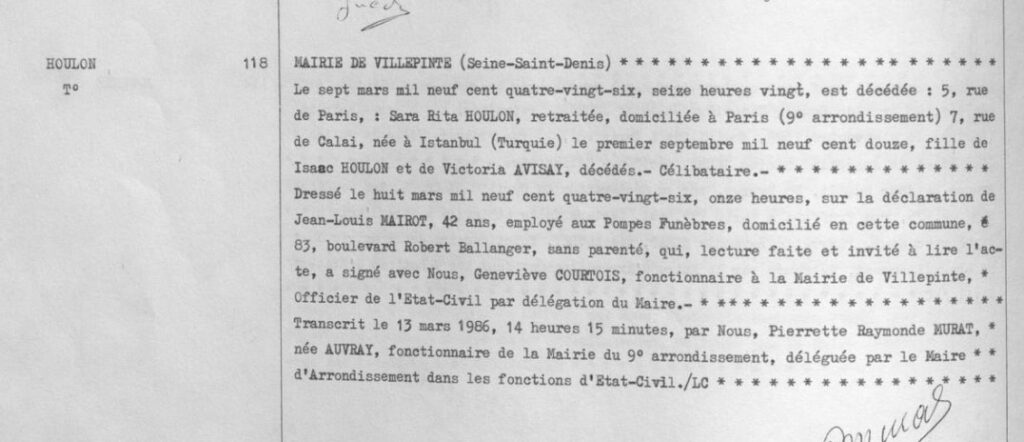

- Sarah: née en 1907 selon le recensement de 1936, en 1909 selon le dossier d’aryanisation de ses biens, elle est censée être née le 1er septembre 1912 selon son acte de décès… date présentée comme celle de naissance de sa sœur Fortunée dans les fichiers de l’Insee !

Domiciliée 7, rue de Calais, elle tient au 146, rue Lafayette (Xe) un magasin sur rue de vente de billets de loterie nationale. En 1942, le Commissariat général aux questions juives mande Eugène Maudens pour enquêter sur son activité professionnelle, mais Sarah refuse de lui présenter sa carte d’identité, prétextant sa nationalité turque (les Juifs turcs jouissent pendant un temps d’un statut spécial, voir plus loin). Un autre document du même dossier nous apprend que ce magasin est fermé depuis juin 1940, mais que Sarah, locataire, continue à verser le loyer. Les autorités doivent donc faire appel à un commissaire-gérant turc, en la personne de Terfik Chukri (ou Sukru). Cette affaire va durer plus de trois ans, comme nous le verrons un peu plus loin.

Restée célibataire, Sarah « Rita[31] » demeura jusqu’à la fin de sa vie au 7 rue de Calais. Elle est morte dans un établissement hospitalier 5, rue de Paris, à Villepinte (93).

Acte de décès de Sarah Houlon – 1986 – Paris 9e – Transcription à l’état-civil

Les fils du couple:

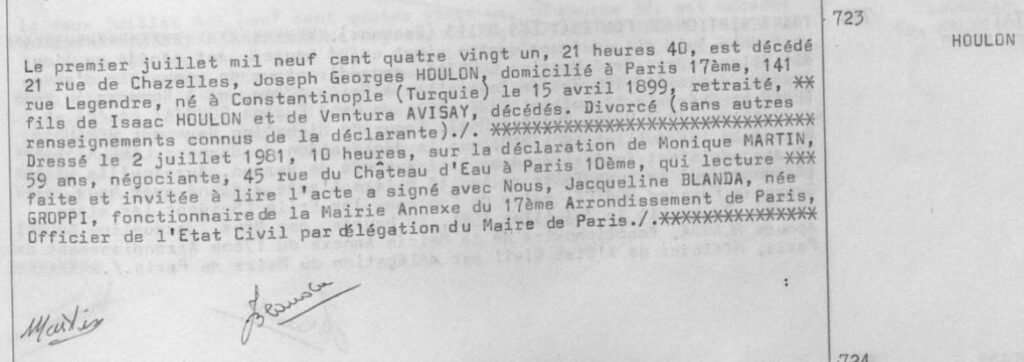

- Joseph Georges[32]: il est né le 15 avril 1899 à Constantinople, et vivait avec son frère Albert en 1926 au 21, rue de Trévise (IXe). Il s’est ensuite installé 4, rue Pétion (XIe), où il a vécu en 1930 avec Victoria Saban, qu’il venait d’épouser – ce qui justifie la présence des Houlon dans cette étude.

Le couple a divorcé en 1939. Cette même année, au début de la guerre, âgé de 41 ans, Joseph s’engage au bureau de recrutement de la Seine pour aller combattre. Il fait partie des engagés volontaires étrangers, et est affecté, sans doute en raison de son âge, à la 15e section de commis et ouvriers militaires d’administration (15e COA)[33] – une unité qui ne semble pas être combattante. Cet engagement dans un corps étranger indique qu’il n’est pas naturalisé français. Nous n’avons ensuite plus aucune information sur lui jusqu’à son décès, à la clinique internationale du parc Monceau, 21, rue de Chazelles (XVIIe). Il réside alors au 141, rue Legendre (XVIIe) et semble ne jamais s’être remarié.

Acte de décès de Joseph Houlon – 1981 – Paris 17e

Etat-civil de la Ville de Paris

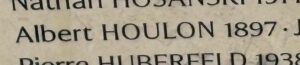

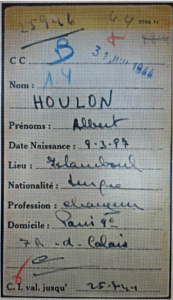

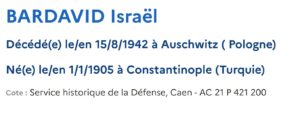

- Albert: né à Constantinople le 9 mars 1897 ; on sait, par une fiche des services de la préfecture de police de Paris, qu’il entra en France le 4 juillet 1923.[34]. Si on a la trace qu’il a vécu en 1926 avec son frère Joseph au 21, rue de Trévise, on ignore où il réside ensuite. En effet, si la fiche policière indique qu’il est domicilié au 7, rue de Calais (IXe) en 1939, on ne le retrouve pas sur le recensement de 1936[35]. Sans doute, après son divorce a-t-il, au moins provisoirement réintégré le domicile familial, ou s’est-il servi de cette adresse « officielle ».

Albert Houlon

Mémorial de la Shoah

En 1938, Albert ouvre au 59, rue de Turbigo (IIIe) une « banque de change »[36] où il fait du change et de la vente des 1/10e de billets de loterie. Lorsque la guerre éclate, Albert ferme sa maison de change et s’engage, comme Joseph, dans l’armée. Contrairement à ce dernier, nous ne l’avons pas trouvé dans la base des engagés volontaires étrangers, mais compte tenu du col de son uniforme que l’on voit sur sa photo déposée au Mémorial de la Shoah[37], on peut penser qu’il avait également été affecté dans la 15e section de commis et ouvriers militaires d’administration (15e COA).

Démobilisé en juin 1940, il revient au 59 rue Turbigo pour reprendre son activité de change.

Le 12 février 1941, il est arrêté et écroué pendant trois mois à la prison de la Santé pour « trafic illicite d’or et de devises », car il a continué à exercer sa profession malgré l’interdiction qui en est faite aux « Juifs ». Libéré en juin 1941, Albert est alors immédiatement incarcéré à la caserne des Tourelles, au 141, bd Mortier (XIXe). Il en sort néanmoins.

Une aryanisation difficile

Pièces après pièces[38], on suit dès lors l’épopée kafkaïenne de la tentative d’aryanisation des biens du frère et de la sœur Houlon, laquelle, commencée en mars 1941, n’avait toujours pas aboutie en août 1943. Nous en proposons ici une synthèse.

Le 10 mars 1941, le commandement militaire allemand nomme Henri Soulié, 3 rue Rossini, administrateur provisoire de la « banque » Houlon : celui-ci rend compte que, de facto, l’entreprise n’existe plus depuis plusieurs mois. Le 14 mai, un courrier de Sarah Houlon, que l’on imagine presque ironique, fait part d’un imbroglio : outre Soulié, nommé par les autorités allemandes, la préfecture de Police a nommé un autre administrateur, un certain Jeanrot.

Un troisième a également été chargé du dossier : Luc Gon. Cela fait beaucoup d’administrateurs pour une activité somme toute modeste, qui en outre n’existe plus depuis février 1941 ! On demande le 23 juin à Henri Soulié de provoquer la nomination d’un administrateur judiciaire pour liquider la « banque Houlon ».

En février 1942, l’administrateur fait part de son incapacité à clore l’affaire : le bail du 59, rue Turbigo est conjointement au nom d’Albert et de sa sœur Sarah : Soulié demande à ce qu’on lui donne les pouvoirs nécessaires sur Sarah pour agir, ce qu’il obtient le 28 mars 1942. À cette occasion, un état du pauvre mobilier de l’office est fait : un petit agencement en bois et un petit coffre ! Le 9 avril, Soulié témoigne du refus de Sarah de le reconnaître comme administrateur : étant citoyenne turque, elle affirme que seul un commissaire-gérant turc peut avoir autorité sur elle.

Le 24 juin encore, selon le même principe, Sarah refuse de présenter ses papiers d’identité[39].

Le 4 novembre 1942, Henri Soulié, qui est devenu entre-temps président de la chambre syndicale des courtiers en valeurs et qui veut sans aucun doute se débarrasser de ce dossier qui n’en finit pas, allègue sa charge nouvelle de travail pour être dessaisi. Le 29 décembre, Soulié est remplacé comme commissaire administrateur par P. Durnerin. En janvier 1943, les autorités allemandes agréent son remplacement par le Turc Terfik Chukri (ou Sukru), et elles vont plus loin : Albert Houlon étant également turc, ce nouvel administrateur n’a qu’à s’occuper du frère et de la sœur. L’autorité allemande envoie une lettre en ce sens au Commissariat général aux questions juives (CGQJ). Pourtant, le 19 février, le CGQJ confirme Durnerin à son poste. Réponse des autorités allemandes en mars : la nomination de Chukri prime celle de Durnerin. Réaction du CGQJ le 14 avril : Durnerin est à nouveau confirmé par téléphone.

Durnerin écrit une lettre à Terfik Chukri pour se mettre d’accord sur un protocole : or, celui-ci ne répondit a priori jamais. Le 12 mai 1943, Recep Zerman se disant « Administrateur provisoire du consulat de Turquie » écrit à Durnerin qu’il est chargé par Chukri de suivre cette affaire. Il donne alors un rendez-vous à Durnerin, mais ne s’y présente pas. Dans la soirée, R. Zerman téléphone en disant ne pas être au courant de cette affaire, et de s’en remettre à Chukri. Impuissant, Durnerin écrit le 28 juin au CHQJ : il rappelle que le dernier contact qu’il a eu avec Chukri date du 30 avril 1942 ; que ce dernier s’est opposé à toute action de H. Soulié à l’époque, et que le dossier n’avance pas du tout. Dernière pièce du lourd dossier le 24 août 1943, soit deux ans et cinq mois après le début de la procédure : une lettre des autorités allemandes réitérant l’affirmation que c’est Terfik Choukri qui doit gérer l’ensemble de l’administration… On ne sait finalement pas comment tout cela se termina.

Toutes ces tribulations ubuesques seraient risibles si la réalité n’était pas aussi sordide pour les personnes impliquées. Au-delà du cas particulier d’Albert et de Sarah Houlon, elles donnent aussi en filigrane des informations sur les différentes autorités sous l’Occupation :

- En premier lieu, ce dossier met en avant les particularités des Juifs de nationalité turque dans l’Europe occupée par l’Allemagne. Bien que l’idéologie nationale-socialiste n’ait fait aucune différence entre les Juifs de différentes nationalités, des impératifs de politique étrangère forcèrent régulièrement le régime nazi à appliquer des règles d’exception. Le gouvernement turc, officiellement neutre dans le conflit, avait obtenu de l’Allemagne la possibilité d’épargner la communauté juive venue de Turquie, particulièrement celle vivant en France. « L’importance qu’accordait l’Allemagne à la Turquie dans sa politique étrangère procura aux autorités turques d’immenses possibilités de protéger leurs Juifs vivant en Europe. Ses diplomates en poste en France, en Italie et en Grèce le firent à plusieurs reprises et avec succès[40]». Cependant, selon différents historiens, l’attitude de la Turquie fut ambiguë : la propagande officielle turque a développé après 1945 et jusqu’à nos jours le mythe d’une Turquie qui aurait été un havre de paix pour les Juifs. Lors de la cérémonie de commémoration de la Shoah organisée le 27 janvier 2014, Mevlüt Çavusoglu (à l’époque ministre chargé des négociations d’adhésion à l’Union européenne) s’était exprimé en ces termes : « De la même manière que l’Empire ottoman a accueilli en 1492 les Juifs chassés d’Espagne, la Turquie a empêché, pendant la Seconde Guerre mondiale, que ses Juifs soient envoyés dans les camps de concentration ; pour les universitaires juifs et pour les Juifs de toutes les catégories sociales, elle est devenue un havre face à la persécution. […] Il n’existe pas de génocide dans notre histoire. […] Dans notre culture, il n’existe pas de discrimination à l’égard d’autrui[41] ». La situation fut bien plus complexe que cela. Si la politique de « turquisation » kémaliste du nouvel État à partir de 1923 fut, en un premier temps, bien accueillie par certaines élites judéo-espagnoles qui y voyaient une émancipation par rapport à une société hiérarchisée par l’islam, cela ne dura pas. L’obligation faite aux Juifs après la Première Guerre mondiale de participer dans des conditions très pénibles au service militaire, les pressions faites sur l’abandon du ladino au profit de la langue turque, l’interdiction des associations qui reposaient sur « une base ethnique, religieuse ou de classe » mirent un terme aux illusions. Principal signe de ce désamour : l’émigration massive des juifs de Turquie[42], dont la communauté fut divisée par deux entre 1918 et 1935.

- La première destination de cette migration était la France[43]. De 20 000 à 30 000 Juifs d’origine turque vivaient en Europe au début de la Seconde Guerre mondiale. Dès l’automne 1940, après l’introduction des premières mesures antisémites en France, les représentations de plusieurs États intervinrent contre la violation des droits de leurs citoyens juifs. Le droit international garantissait la vie et la propriété aux citoyens des États neutres dans les territoires militairement occupés. Invoquant ce principe, les consuls de Turquie intervinrent auprès des autorités d’occupation pour protéger leurs ressortissants qui furent, dans un premier temps, considérés comme « non déportables » et exemptés du port de l’étoile jaune. Ces exceptions étaient toutefois temporaires et accordées sans aucune garantie.

- Le consulat général turc à Paris protesta, dans une lettre du 28 décembre 1940, contre la mise en œuvre du décret prévoyant l’enregistrement des entreprises dirigées par des Juifs et la mise en place d’administrateurs provisoires. Le consul invoqua la constitution turque, qui ne faisait selon lui aucune différence entre les citoyens des différentes religions.

- Or, dans le même temps, l’État turc n’hésita pas à déchoir de leur nationalité un très grand nombre de Juifs « turcs ». Une loi sur la nationalité de 1928 imposait aux citoyens turcs vivant à l’étranger de s’inscrire sur la liste consulaire et de renouveler cette inscription tous les 5 ans sous peine de perte de la nationalité. Ces dénaturalisations furent faites à l’insu des intéressés. On peut donc difficilement établir des généralités absolues : pour beaucoup, la chance – ou le hasard – officièrent également.

- Le fait de jouir de la citoyenneté d’un pays étranger put ainsi représenter une relative protection, du moins jusqu’à la fin de 1943. Ce que Perla et Victoria Saban ont cherché, sans succès, à obtenir de leur consulat.

- Cette protection ne s’applique pas aux Juifs issus de Turquie qui avaient obtenu la nationalité française dans les années 30. Avec la nouvelle législation de Vichy sur les dénaturalisations, beaucoup la perdirent, devenant « sans nationalité fixe » : plus rien ne pouvait dès lors leur éviter une déportation rapide.

- Ces aspects complexes sont visibles dans le cas des Houlon. Cela permet à Sarah de tenir tête à l’administration. Le traitement des consulats fut également aléatoire : dans le dossier d’aryanisation de la « banque Houlon » on perçoit bien – entre les lignes – le peu d’empressement des autorités turques à faire appliquer les directives des Autorités d’Occupation.

- Un autre aspect que mettent à jour les échanges du dossier Houlon est la concurrence qui existait entre les différents services administratifs des autorités allemandes, de Vichy, ou du consulat de Turquie. Non seulement le dossier traîne en longueur, mais on voit aussi apparaître – là encore, entre les lignes – les conflits de préséance. Ainsi, lorsque les autorités allemandes décident de confier l’intégralité du dossier Houlon à l’administrateur turc, le CGQJ confirme à son poste et à plusieurs reprises « son » administrateur, P. Durnerin[44].

On ignore où se réfugie Albert Houlon durant toute cette procédure. La notice succincte sur son dossier d’aryanisation précise qu’il se cacha ensuite dans un immeuble près de son bureau, mais qu’il fut arrêté « sur dénonciation[45] ».

Il est effectivement arrêté le 24 ou le 25 juillet 1944, a priori au 59 rue Turbigo[46], et interné le 25 à Drancy, sous le matricule 25.946. Sa fiche de « fouille » à l’entrée précise qu’il dépose la somme de 520 francs. Elle indique également qu’il est célibataire (C), déportable immédiatement (B), et qu’il est affecté à la chambrée 4 de l’escalier 4.

Sept jours plus tard, Albert Houlon fait partie des 1306 personnes déportées par le convoi 77 pour Auschwitz. Il est âgé de 47 ans quand il est sélectionné pour entrer dans le camp. On retrouve sa trace dans des documents d’un camp qui n’est pas celui d’Auschwitz ; il y serait mort le 8 janvier 1945. Or, comme pour tous les déportés, quand, dans les années 1950-60, on ne sait pas ce qu’il leur est arrivé, une date de décès est fixée à cinq jours après le départ du convoi. Soit, ici, le 5 août.

Le nom Albert Houlon est gravé sur le Mur des Noms du Mémorial de la Shoah à Paris.

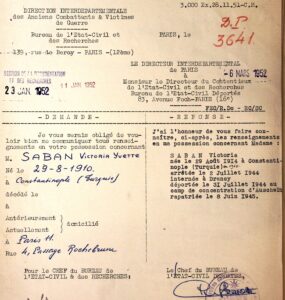

Sa sœur Sarah fait les démarches, en 1952, pour faire reconnaître officiellement son décès. Celui-ci est déclaré par un jugement du tribunal de la Seine du 17 septembre 1954.

Fiche d’entrée à Drancy – ©Mémorial de la Shoah

LES SABAN DURANT LA GUERRE

L’engrenage progressif

Lorsque la guerre est déclarée, la famille Saban se répartit ainsi :

- Perla et Israël réside au 4, passage Rochebrune (XIe). Un document de 1943 concernant Israël, dans le cadre de l’aryanisation de son activité[47] de lingerie précise qu’ils habitent un petit logement de deux pièces au 4e étage excluant toute réception de clientèle. Le loyer est de 2.000 francs, charges comprises. En 1943, il n’y a plus aucun matériel, aucun stock, et plus aucune activité de l’entreprise. Israël est dit « paralytique », et la situation du couple « miséreuse ». Le couple n’a plus aucune source de subsistance. On remarque, dans son compte rendu au CGQJ que l’administrateur Émile Mathieu opère une « visite surprise » pour vérifier si aucun travail n’est effectué alors que les Saban ne sont pas autorisés à le faire.

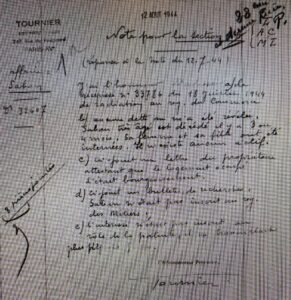

Pièce du dossier d’aryanisation de l’activité d’Israël Saban

©Archives nationales AJ 38/1503 dossier 32607 – Mémorial de la Shoah

- Nissim, sa femme Marcelle et leurs quatre enfants vivent au 8, rue du Marché Popincourt, à Paris XIe[48].

- Sarah, son époux Israël Bardavid et leurs deux filles habitent à Bourges (Cher).

- Pour Victoria, il est plus difficile d’être catégorique : on sait qu’elle vivait avec son époux au 4, rue Pétion (XIe), mais qu’en est-il après son divorce en avril 1939 ? Tout porte à croire qu’elle y réside encore, ce qui expliquerait la tentative de se cacher en 1944 dans l’immeuble voisin.

Le Journal Officiel du 19 mai 1940, juste avant la défaite française, officialise la naturalisation de Sarah Saban et d’Israël Bardavid. Celle-ci n’empêche pas l’aryanisation de leur magasin de confection, puisque la mesure antisémite touche les biens de tous les Juifs. Célestin-Edmond Lacour en est nommé administrateur provisoire, qui amorce la liquidation : le couple doit céder son commerce. La procédure est rendue publique par une annonce légale publiée dans la Dépêche du Berry le 9 mars 1941. Détail émouvant : on y apprend qu’ils avaient appelé leur commerce « Denise », qui est le prénom de leur fille aînée.

JO du 19 mai 1940 – Gallica

Dépêche du Berry – 09 mars 1941

Entre aryanisations et déportations, les politiques antisémites frappent la famille Saban à partir de 1941.

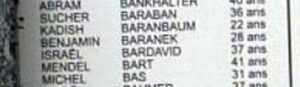

En juin 1942, après avoir été arrêté à Bourges sans doute peu de temps avant, Israël Bardavid se trouve au camp de Beaune-la-Rolande[49]. Il est déporté à Auschwitz le 25 juin par le convoi n°5, qui partit de la gare de Beaune-la-Rolande à 5h20 avec 1038 déportés (1004 hommes et 34 femmes). Pour la plupart, ces hommes avaient été les victimes des rafles de mai 1941, et plus particulièrement celle du 14 mai dite « du billet vert ». Pour compléter l’effectif, 40 Juifs avaient été arrêtés dans le Loiret, 44 dans le département du Cher et 28 en Eure-et-Loir. Des Juifs français, dont Israël Bardavid, figuraient parmi eux. Ils arrivèrent à Auschwitz le 30 juin et furent sélectionnés pour les travaux forcés. Les hommes furent tatoués des numéros 42.777 à 43.780 tandis que les femmes reçurent les numéros 8.051 à 8.084. Israël Bardavid mourut deux mois plus tard, âgé de 37 ans, le 15 août 1942.

Son nom figure sur le Mémorial des déportés du camp de Beaune-la-Rolande (45), ainsi que sur le Mur des noms du Mémorial de la Shoah à Paris.

Mémorial des déportés du camp de Beaune-la-Rolande

Source : Geneanet

Perla et Victoria Saban dans la tourmente

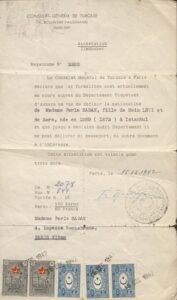

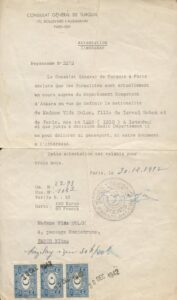

Face à cette situation catastrophique, on imagine la famille en panique. Perla Levy-Saban et Victoria cherchent à régulariser leur situation : des courriers du consulat général de Turquie daté de décembre 1942 laissent entendre qu’elles ont demandé à ce que leur nationalité turque soit clairement définie[50]. Une attestation provisoire de trois mois est délivrée (en échange de 60 francs), mais il n’est pas possible de délivrer « ni passeport, ni autre document », sésames qui permettraient à Perla et Victoria (Vida, sur les documents turcs) de circuler librement.

Source : Fondation pour une histoire juive universelle

fhju.fr

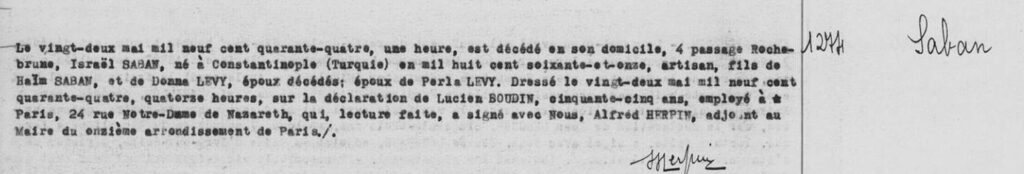

On ne possède pas d’information sur la famille Saban en 1943, mais le 22 mai 1944 survient un nouveau drame : Israël, que l’on savait malade et paralytique, meurt à son domicile du 4, passage Rochebrune (XIe).

Acte de décès d’Israël Saban – 1944 – Paris 11e – Etat-civil de la Ville de Paris

Il est inhumé deux jours plus tard au cimetière parisien de Pantin (93).

Registre d’inhumation du cimetière parisien de Pantin – 24 mai 1944

À partir de là, les événements s’enchaînent assez vite : à une date inconnue, entre fin mai et début juillet 1944, Perla quitta le 4, passage Rochebrune et se réfugia tout près, dans un hôtel meublé au 3, rue Pétion : nous avons déjà vu que face à cet hôtel, au numéro 4, Victoria vivait à l’époque où elle était mariée avec Joseph Houlon. Y vivait-elle encore au 4 et avait-elle choisi cet hôtel pour rapprocher et protéger sa mère ? Était-elle retournée au 4, passage Rochebrune et alla-t-elle vivre avec sa mère dans cet hôtel, craignant que les obsèques de son père aient attiré sur elles l’intérêt de la police ? Les choses ne sont pas très claires.

Là encore, plusieurs témoignages attestent de leur arrestation, mais une certaine confusion demeure dans le déroulé des opérations.

Hôtel du 3, rue Pétion. Aujourd’hui hôtel Voltaire, il se serait appelé durant la guerre hôtel du Quartier neuf. C’est à cet endroit que se déroula l’arrestation de Perla et de sa fille Victoria – photo personnelle.

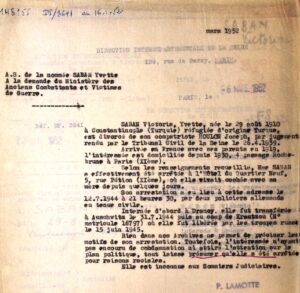

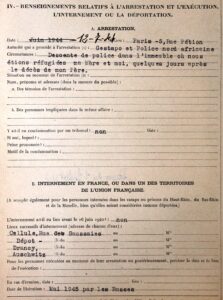

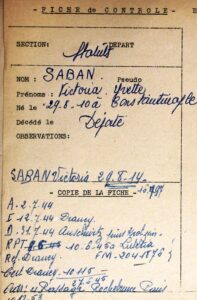

- Le premier document est le témoignage, après la guerre, que Victoria, survivante, adresse au ministère des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre : la mère et la fille furent arrêtées à l’hôtel du Quartier neuf, où elles vivaient cachées depuis quelques jours. Selon des documents, cette arrestation eut lieu le 12 juillet 1944 à 21h30 par deux policiers allemands en tenue civile (Victoria indique également la présence de la « police nord-africaine ») ; mais les registres des arrivées au dépôt de la Préfecture de police indiquent qu’elle est arrivée le 11 juillet à 23 heures, en même temps que plusieurs Juifs, qui furent déportés ensuite en même temps qu’elle. Elle repartit de la préfecture pour Drancy le lendemain à 15 heures.

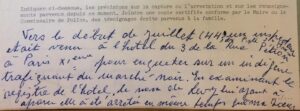

- Le second est le témoignage écrit de Nissim, qui est sans doute fondé sur le récit de sa sœur, pour le même ministère : « vers le début de juillet 44, un inspecteur était venu à l’hôtel du 3 de la rue Pétion pour enquêter sur un indigène trafiquant du marché noir. En examinant le registre de l’hôtel, le nom de Levy lui ayant apparu, elle a été arrêtée en même temps que ma sœur ».

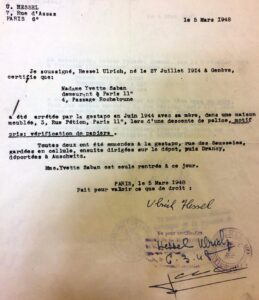

- Deux autres témoignages figurent dans le dossier, dont celui d’Ulrich Hessel[51], attestant que les Saban furent arrêtées par la Gestapo en juin 1944 dans une maison meublée lors d’une descente de police. Toutes deux furent amenées à la Gestapo, (SIPO-SD), 11 rue des Saussaies, et ensuite dirigées vers le dépôt de la préfecture de police, puis Drancy.

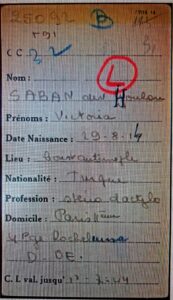

Victoria, dans un dossier au nom de Perla, indique qu’elles ont été arrêtées pour une « vérification de papiers ».

Dans ce document, Victoria précise qu’elle et sa mère s’étaient réfugiées rue Pétion « quelques jours après le décès d’Israël ». Le passage par la Rue des Saussaies y est mentionné.

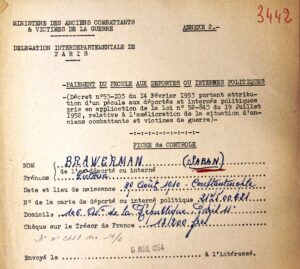

Cette fiche de contrôle indique une arrestation le 02 juillet.

Ce dernier document indique bien le 2 juillet comme date d’arrestation.

En revanche, il indique que Victoria est née en 1914 (avec néanmoins « ou 1910 » ajouté au stylo). C’est sans doute d’ici que provient l’erreur de la gravure du mur des déportés du Mémorial de la Shoah.

Le fait qu’il n’y eut qu’un ou plusieurs officiers venus les arrêter est accessoire. Les dates sont imprécises, mais une chose est sûre : elle n’a pas été arrêtée le 12 juillet. Dans le récit qu’elle fait à son retour de Kratzau, Victoria donne d’ailleurs la date du 2 juillet comme celle de son arrestation. Le fait qu’Ulrich Hessel date leur arrestation de juin, Nissim de début juillet, et que Victoria finisse par se caler sur celle du 12 juillet, parce que c’est celle de son arrivée à Drancy ne facilite pas l’établissement d’une chronologie. D’autant que sa mère, arrivée le même soir au dépôt, n’est pas enregistrée à la même heure, mais 50 minutes plus tard, avec une autre « fournée » de personnes juives et non juives[52].

D’autres documents du dossier de Victoria nous permettent de dresser une chronologie plus réaliste.

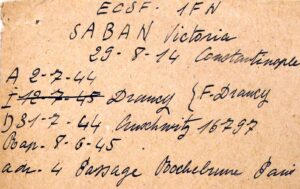

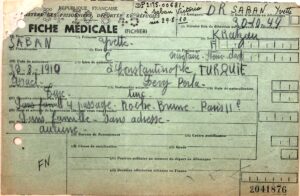

La confrontation de l’ensemble de ces documents permet de retracer la trajectoire suivante : peu de temps après l’inhumation d’Israël Saban (24 mai), sans doute début juin, Perla et sa fille se réfugièrent rue Pétion (Dans un document, Victoria affirme qu’elles s’y sont installées quelques jours après la mort d’Israël). Elles furent arrêtées le 2 juillet, et durant dix jours, furent envoyées rue des Saussaies, puis menées en cellules au dépôt. Le 12 juillet fut donc la date de leur arrivée à Drancy. Celle-ci est attestée par leurs fiches d’entrée, sous les numéros 25 091 et 25 092. Elles y sont déclarées « déportables immédiatement » et placées dans une chambrée de l’escalier 3.

Dix-neuf jours après leur arrivée à Drancy, mère et fille sont déportées à Auschwitz par le convoi 77.

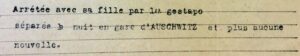

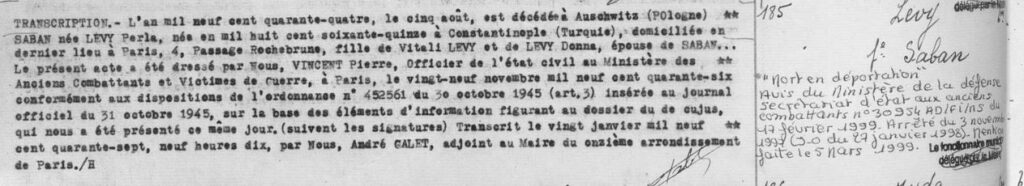

Les conditions du transport, dit-elle, furent « épouvantables ». Un document du dossier de Victoria indique, très « sobrement », qu’elle et sa mère furent « séparées la nuit en gare d’Auschwitz ». Dit autrement : arrivées à Auschwitz, Perla, alors âgée, fut directement conduite au gazage.

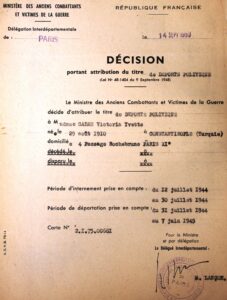

Comme pour la totalité des personnes gazées du convoi 77, la mort de Perla fut datée du 5 août, correspondant à l’estimation de l’arrivée du train. Déclaré en 1946, son décès fut retranscrit à la mairie du XIe arrondissement en janvier 1947. Victoria a accompli une partie des formalités pour faire reconnaître la déportation de sa mère, relayée ensuite par son frère Nissim. Ses sœurs Sarah Bardavid et « Yvette Victoria Saban femme Brawerman »lui signent chacune une procuration en décembre 1963 pour agir en son nom.

En 1964, Perla obtient le titre de « Déporté politique ». La carte sur laquelle figure cette mention est au nom de Nissim.

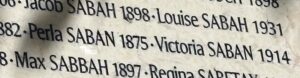

Les noms de Perla et Victoria sont gravés sur le Mur des Noms du Mémorial de la Shoah, avec comme nous l’avons déjà dit une erreur sur la date de naissance de Victoria (née en 1910 et pas en 1912).

Acte de décès de Perla Saban – 1944/ retranscrit en 1947 – Paris 11e

Etat-civil – Archives de la vile de Paris

La mention « Mort en déportation » sera apposée sur l’acte de décès de Perla, dit un courrier date d’octobre 1997 à sa petite-fille Ginette, si la famille ne s’y oppose pas.

Victoria fut sélectionnée pour entrer dans le camp et fut, plus tard, tatouée du matricule A-16 797.

Pendant ce temps, à Paris, on continue d’administrer ! On possède, dans le dossier d’aryanisation d’Israël Saban[53], une dernière lettre de l’administrateur provisoire Tournier (qui a remplacé Émile Mathieu), qui atteste de la radiation du registre du commerce en arguant des éléments suivants : « Saban, très âgé, est décédé il y a trois ou quatre mois. Sa femme et sa fille ont été internées ». Il ajoute : « ci-joint une lettre du propriétaire attestant que le logement occupé l’était bourgeoisement ».

Victoria Saban : Auschwitz, Kraztau et le retour de camps

Même si Victoria fut l’une des quelques déportés qui ont livré un témoignage succinct sur leur déportation à leur retour en France, nous ne possédons aucune information la concernant à Auschwitz.

Isolée de toute famille, venant de perdre sa mère (dont les « anciennes » du camp lui ont vite expliqué comment elle était morte, la tradition étant d’affranchir à l’arrivée les « nouvelles » sur la réalité du camp), on imagine que son moral devait être mauvais. Pourtant, elle a tenu.

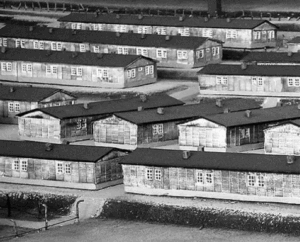

Arrivée à Auschwitz en août, elle a échappé aux diverses sélections pour la chambre à gaz et fut transférée le 30 octobre 1944[54], comme plusieurs autres jeunes déportées du convoi 77, au camp de Weißkirchen-Kratzau, dans les Sudètes (aujourd’hui Chrastava en République tchèque), à proximité de Dresde. Ce camp a été spécialement mis en place pour les femmes juives. L’emplacement précis du camp était près d’un petit village appelé Weißkirchen, dans une fabrique de textile abandonnée, à 3 ou 4 kilomètres environ de Kratzau, devenue une fabrique de munitions réquisitionnée par les SS. Un rapport de huit pages a été rédigé par deux déportées, Anna Sussmann et Margot Segal, évadées fin novembre 1944 du camp[55]. Leur témoignage peut illustrer ce qui fut sans aucune doute le quotidien de Victoria :

- 3H30 du matin : Réveil. Les lits devaient être faits.

- 4H15 du matin : Appel dans les dortoirs.

- 4H20 : « Exode » dans la cour pour aller chercher le petit-déjeuner, chacune à son tour. Le petit-déjeuner était composé de soupe à base d’eau et de pommes de terre ou de légumes, épaissie d’épluchures de pommes de terre crues. Nous recevions ¾ d’un litre par personne. En même temps, on nous donnait notre ration quotidienne de pain, quelques 250 grammes avec 5 à 10 grammes de margarine, une tranche de saucisse ou une cuillerée de confiture.

- 5H05 : Appel dans la cour pour celles qui partaient à l’usine.

- 5H20 : Départ pour l’usine.

- 6H00 : Arrivée à l’usine et début de la journée de travail.

- 9H00/9H15 : Pause à l’usine où nous mangions une part de notre petit-déjeuner. Le travail reprenant à 9H15 et s’arrêtait à 11H30.

- 11H30/12H00 : Pause du déjeuner où on nous remettait une demie-tasse d’un liquide chaud, un Ersatz de café ou du thé à la menthe que nous buvions en mangeant le restant de notre pain.

- 12H/18H : Travail dans les différents ateliers de l’usine.

- 18H10 : Appel dans la cour de l’usine et retour au camp.

- 19H00 : Arrivée au camp et deuxième appel dans la cour suivi d’un temps d’attente pour la distribution de la soupe. La soupe du soir, un litre environ, était composée également de pommes de terre, mais elle était plus épaisse et contenait en général des pommes de terre entières dans leur peau, mélangées à quelques betteraves. Une fois par semaine, nous recevions les éternelles pommes de terre avec un peu de sauce à la viande et, occasionnellement, des oignons. Les dimanches aussi, nous avions droit aux pommes de terre avec un peu de sauce à la viande. Un autre détail concernant la nourriture : dépourvue de sel pour nos 15 derniers jours au camp.

- 21H00 : Couvre-feu.

Par Anna Sussmann et Margot Segal, novembre 1944

Camp de Weißkirchen bei Kratzau

photo issue de la biographie de Jacqueline Rappoport sur le site du Convoi 77.

Le camp de Kratzau fut abandonné le 8 mai 1945 par les nazis. Les Soviétiques y sont entrés peu après. Mais le retour en France fut long et compliqué, l’armée soviétique n’ayant rien prévu pour le rapatriement des déportés. Victoria raconte, le 23 juin 1945 (cf AN F9) qu’elle est « partie à pied et a été recueillie par des Lorrains ». Des Alsaciens et Lorrains réfractaires avaient été déportés, parfois en famille, par les Allemands à Kratzau, notamment. Ils étaient prisonniers mais vivaient dans des conditions bien meilleures que les déportées juives[56]. Victoria, connue de ses camarades sous le prénom d’Yvette, a été rapatriée en avion par les Américains (ce qui indique une santé plus que précaire). Sur sa fiche médicale de retour, l’état général de Victoria, est néanmoins déclaré moyen. Elle souffre d’aménorrhées (comme presque toutes ses camarades de camp) et d’un abcès.

Ce n’est que le 8 juin que Victoria fut rapatriée en France, via l’hôtel Lutetia. On imagine qu’elle put alors retrouver son frère Nissim, et l’ensemble de la famille survivante.

ÉPILOGUE : VICTORIA APRÈS LA GUERRE

N’ayant pu retrouver de descendants de ses neveux et nièces vivants, nous avons une connaissance très limitée du parcours de Victoria/Yvette après la guerre est, et nous devrons nous contenter des bribes d’informations contenues dans son dossier.

Une constatation d’abord : sur tous les documents postérieurs à la guerre, Victoria ne se fait plus appeler qu’Yvette, son troisième prénom. Volonté de régénération après tout ce qu’elle a subie ? Nous l’ignorons. Ou bien était-ce déjà le prénom qu’elle utilisait depuis longtemps ?

Notons également que n’ayant visiblement pas réussi à obtenir du consulat turc pendant l’Occupation les documents qui prouvaient sa citoyenneté turque, c’est cependant celle-ci qu’elle indique dans son dossier de demande d’attribution du titre de Déporté Politique, en mai 1951.

Les quelques documents en notre possession nous permettent de dresser l’état des lieux de différentes adresses où elle résida, sans pour autant connaître les durées précises de ces séjours :

- En 1946, elle habite au 1, avenue Richerand, Paris Xe, chez M. Hodara.

- En 1948, et encore en 1952, elle réside à nouveau au 4, passage Rochebrune, Paris XIe. C’est un phénomène que l’on peut observer chez d’autres survivants : le retour à leur ancienne adresse. Certains témoignèrent que le fait d’avoir pu retrouver leur domicile avait été très salutaire pour leur reconstruction mentale et psychique. Ce qui reste plus étonnant, c’est que les Saban n’étaient pas propriétaires de leur domicile. Y eut-il également récupération pour des baux de locataires ?

En 195o (et encore en mars 1952), elle travaille comme sténo-dactylo à l’Aide israélite, 135 avenue de Wagram. Son salaire mensuel est de 25.000 (anciens) francs.

- Entre 1953 et 1963, on sait qu’elle habite au 106, avenue de la République, Paris XIe. À la même époque, sa sœur Sarah, veuve d’Israël Bardavid, réside au 105 de la même avenue. Nissim, nous l’avons vu, demeure toujours au 8, rue marché Popincourt, Paris XIe.

106, avenue de la République

photo personnelle

- En 1973, on la retrouve 1, rue de la Guadeloupe, Paris XVIIIe.

- En 1983 et sans doute jusqu’à sa mort, elle habite dans un HBM construit en 1932 au 5, square du Velay, Paris XIIIe.

Le 16 octobre 1953, à 43 ans, Victoria se remarie dans le XIe arrondissement de Paris avec Ioke Brawerman[57].

C’est cette même année, le 14 septembre 1953, qu’après cinq ans de procédure, elle obtient le titre de « déportée politique », ce qui, comme elle l’écrit elle-même dans sa demande, assure qu’elle a été déportée pour des raisons « raciales ».

Ce statut ouvre certains droits. Elle obtient ainsi le droit à une pension de victime de guerre, une indemnisation pour la perte de biens, au port de la médaille de la déportation et de l’internement, à la qualité de ressortissant de l’Office National des Anciens combattants et victime de guerre.

Un régime d’indemnisation en argent prend alors deux formes : le pécule et l’indemnité spéciale, dite de déportation. Tous les déportés et internés politiques ont pu percevoir le pécule ainsi que leurs ayants cause, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère, à la double condition d’être résidents en France avant le 1er septembre 1939 et d’y résider encore à la date du 15 février 1953.

Le 6 avril 1954, Victoria/Yvette reçoit une indemnisation de 13200 francs[58]. On sait également qu’elle a perçu un « dédommagement » de la part de la République Fédérale Allemande, ce qui ne lui donnera pas droit, en 1973, à un dédommagement complémentaire par la France, qu’elle avait demandé. Et, note la lettre de refus, elle n’a pas prouvé qu’elle était de nationalité française.

Vida Victoria Yvette décède le 29 juin 1994 dans le XIIIe arrondissement de Paris. Nous avons vu que son frère Nissim était décédé en 1983 dans le XIe. Sarah, la dernière de la fratrie, meurt le 10 novembre 1998, en Italie.

SOURCES

Archives

- Archives de la Ville de Paris

- État civil

- Recensements 1926, 1931 et 1936

- Registres des cimetières

- Archives nationales; La cote AJ 38 correspond aux archives du Commissariat général aux questions juives

- Dossier aryanisation Israël Saban – AJ 38/1503 dossier 32607

- Dossier aryanisation de la banque Houlon – AJ 38/2 747 dossier 1996

- Dossier aryanisation Mercada Houlon – AJ 38/1 824 dossier 37 916

- Témoignage de Victoria Saban à son retour de déportation, F9 5588.

- Archives de la Seine : Archives scolaires – A00755C – 2615W

- Archives de la préfecture de police 77 W 4859 -517029. Renseignements généraux.

- Service Historique de la Défense. Dossier Albert Houlon 21 P 464 137 ; dossier Victoria Saban 21 P 668 570 et dossier Perla Saban 21 P 534 757 et 21 P 270 887.

- Mémorial de la Shoah, Paris

Ouvrages

- BENVENISTE Annie, Le Bosphore à la Roquette – La communauté judéo-espagnole à Paris (1914-1940), préface de Jean Gattégno, L’Harmattan,

- SKORKA-JACUBERT, Régine, Fringale de vie contre usine de mort, Le Manuscrit édition.

Articles

- GUTTSTADT Corry, « La politique de la Turquie pendant la Shoah », Revue d’Histoire de la Shoah, 2015.

- AKPAMUK Günce « L’attitude de la Turquie à l’égard des Juifs d’origine turque pendant la Deuxième Guerre mondiale », 2018. Cf hal-01960256. (HAL Open Science).

Sites Internet

- Mémorial de la Shoah

- pdf (free.fr)

- La Dépêche du Berry sur le site de la Bibliothèque nationale, Gallica

- Cairn : Corry Guttstadt, « La politique de la Turquie pendant la Shoah » Revue d’Histoire de la Shoah, 2015, Les Neutres d’Europe face au génocide, 1941-1945, n°23, p195 à 231|info FHJU

- Témoignage de deux femmes évadées du camp de Weißkirchen – [Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah] Anna Sussmann et Margot Segal

- convoisduloiret.org

- Geneanet

- INSEE

Notes & références

[1] Nous donnerons des informations sur ces descendants plus loin.

[2] Cette parenté est incertaine : la mère de son époux, Israël Saban, est également appelée Dona Levy ! Confusion des autorités françaises ? Deux homonymes de la même famille ?

[3] Sur le mur des noms du Mémorial de la Shoah, elle est indiquée née en 1914 : c’est une erreur que nous avons signalée.

[4] Annie BENVENISTE, Le Bosphore à la Roquette, L’Harmattan, 1989.

[5] Actuelle place Léon-Blum, où se trouve la mairie du XIe arrondissement.

[6] Annie BENVENISTE, Le Bosphore à la Roquette – op. cit. et Bosphore.pdf (free.fr)

[7] Annie BENVENISTE, ibid, p.120-124.

[8] Annie BENVENISTE, ibid, p.123.

[9] Annie BENVENISTE, ibid, p.97.

[10] Il ne doit pas être confondu avec un homonyme, né à Constantinople le 16 mars 1915, et déporté par le convoi n°8.

[11] Nous avons découvert l’existence de Roger grâce à un message laissé par son petit-fils, Julien – sur un forum du cercle de généalogie juive. Il n’a malheureusement pas répondu aux messages que nous avons laissés sur ce même forum. Le décès de Roger apparaît sur les fichiers de l’Insee. Sa tombe est visible sur le site de Geneanet, laissant augurer la descendance suivante : Roger, avec une épouse dont on ne connaît pas l’identité, semble avoir eu une fille, Christiane, née en 1947 et décédée en 2003, mariée à Michel Mennetret : Julien serait -il le fils de ce couple ?

[12] Le décès d’André apparaît sur les fichiers de l’Insee, son mariage sur les tables annuelles de l’état civil (acte n°1958 qui n’est hélas pas encore consultable en ligne). On ignore s’il eut une descendance. Marie-Louise Michaud est morte le 8 avril 1962 à Paris XIe (acte consultable sur le site des Archives de la Ville de Paris).

[13] L’acte n’est pas encore en ligne. En 1997, elle habitait 24, rue de la Paix à Pantin (Seine-Saint-Denis). Est-ce elle qui a déposé au Mémorial de la Shoah le joli portrait de Perla ?

[14] Elle est née le 10 sept 1900 à Coupy / Vanchy (Ain) et décédée le 4 avril 1999 à Bondy (Seine-Saint-Denis). Elle est la fille de François, qui est patron charpentier, et de Marie Allemand ; elle a quatre frères, François dit Félix (mort en 1921), Louis (mort en 1951 ; en 1921, il se marie à Paris XIIe – et peut-être est-ce à Paris que Nissim a rencontré Marcelle -, Charles (mort en 1935), Georges (mort en 1973, s’est lui aussi marié à Paris XIIe, en 1937).

[15] Il faut qu’ils soient reconnus avant pour être légitimés par un mariage. Or Roger est reconnu six mois après le mariage.

[16] L’acte de naissance n’est pas accessible en ligne. Le décès figure dans les registres de l’Insee. Nous ignorons s’il a eu une descendance.

[17] L’acte de naissance n’est pas accessible en ligne. Le décès figure dans les registres de l’Insee.

[18] Elle décède le 13 mars 2013 à Caen (14).

[19] On ne trouve pas leur trace à cette adresse au recensement de 1931. En revanche, c’est l’adresse d’Israël et Perla en 1946.

[20] Nous n’avons pas trouvé la trace de la famille dans le recensement de 1936 de Bourges, ni place Henri-Mirpied, ni rue d’Auron. C’est dommage dans la mesure où cela nous aurait permis de savoir s’ils avaient eu d’autres enfants après Denise.

[21] Sur les documents en France, elle se fait appeler Yvette.

[22] Annie Benveniste montre que ce phénomène, s’il n’est pas majoritaire, est néanmoins important dans la communauté des Judéo-Espagnols du quartier : s’ils travaillent principalement dans le secteur du commerce et du textile, le nombre de femmes exerçant le métier de sténodactylo augmente. Elles sont 10 en 1926 puis 39 en 1931 et enfin 55 en 1936.

[23] Cette adresse est importante : en face du 4, au numéro 5, se trouve l’immeuble dans lequel Victoria Saban et sa mère se réfugièrent juste avant leur arrestation. C’est sans doute à cette époque qu’elle eut connaissance d’une possibilité de repli à cet endroit.

[24] Dans les tables décennales de l’état civil du XIe arrondissement, nous avons retrouvé le 30 juillet 1915 le décès d’une Mercada Houlon – une sœur homonyme ? -, mais impossible de retrouver l’acte, malgré nos recherches sur toute l’année 1915 dans le XIe arrondissement !

[25] Les Houlon sont peu nombreux dans les registres, tout arrondissement confondu. À quelques rares exceptions, ils appartiennent tous à la famille que nous étudions.

[26] Malgré une recherche intensive, nous n’avons pas trouvé l’acte de décès d’Isaac à Paris : on sait qu’il était déjà mort en 1930 (mariage de Joseph et de Victoria Saban). Nous en sommes même venus à penser qu’il était mort avant l’arrivée de la famille à Paris, sans aucune certitude. Une chose est certaine : son décès n’apparaît dans aucun arrondissement parisien entre 1913 et 1932.

[27] Son identité varie d’un acte à l’autre : Ventura (acte de mariage de son fils Joseph en 1930), Ventoine Houlon (recensement 1936), Ventura Avisaye (actes de décès de ses enfants), Victoria Avisay (acte de décès de sa fille Sarah) …

[28] Malgré nos recherches, nous n’avons pas retrouvé la trace de leur mariage à l’état civil de Paris.

[29] Archives nationales, Commissariat général aux questions juives, AJ 38/1 824 dossier 37 916.

[30] On notera l’incohérence avec la date de naissance supposée de sa sœur Fortunée le 1er septembre de la même année !

[31] C’est ainsi qu’elle est prénommée dans son acte de décès.

[32] Ce deuxième prénom apparaît uniquement dans son acte de décès.

[33] Mémorial de la Shoah – fonds UEVACJEA – 1re région militaire. C’est dans cet unique document que figure ce qui apparaît comme sa date précise de naissance.

[34] Dossier SHD Albert Houlon, 21 P 464 137.

[35] Le recensement de 1931 n’est pas en ligne.

[36] C’est ainsi que son activité est qualifiée dans son dossier d’aryanisation.

[37] Elle fut donnée par un membre de la famille Calef, sans doute lié à sa tante Régine.

[38] Les informations qui suivent sont une synthèse tirée des 105 pièces du dossier d’aryanisation de la « banque Houlon » – Archives nationales – AJ 38/2 747 dossier 1996 – Consultable au Mémorial de la Shoah. Cf. aussi le JO du 4 mars 1943.

[39] On est estomaqué devant le courage d’une femme juive à contester les décisions de l’administration, y compris allemande. Son niveau d’éducation et sa bonne pratique de la langue française durent également jouer en sa faveur, là où tant d’autres en auraient été incapables. Jusqu’à la fin de 1943, la nationalité turque protégea en grande partie les Juifs.

[40] in Corry Guttstadt, « La politique de la Turquie pendant la Shoah » Revue d’Histoire de la Shoah, 2015, Les Neutres d’Europe face au génocide, 1941-1945, n°23, p195 à 231| Cairn.info https://shs.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-shoah-2015-2?lang=fr

[41] Ibid. On repère le sous-entendu sur le génocide arménien.

[42] Ce fut en particulier le cas des familles Saban et Houlon.

[43] Selon Maurice Moch – Les Étrangers de religion juive en France, thèse non publiée, Lyon, Documents du Centre d’Études rue Vauban, 1942, p. 10 -, la France accueillait donc à elle seule quelque 20 000 Juifs en provenance de Turquie. D’autres auteurs (Michel Roblin, Sam Levy) citent des chiffres plus élevés. In L’attitude de la Turquie à l’égard des Juifs d’origine turque pendant la Deuxième Guerre mondiale – Sur la base de l’ouvrage de Corry Guttstadt par Günce Akpamuk – https://hal.science/hal-01960256/document

[44] Le cas de l’aryanisation de l’herboristerie de Beya Fortunée Achour, dont la boutique et l’appartement étaient situés au 1, rue Pétion, est tout aussi ubuesque. Elle s’est aussi démenée de 1942 à 1944 pour sauver son commerce ; elle a réussi à faire trainer les choses, mais elle n’est pas revenue de déportation du convoi 77. Sa fille a pu reprendre sa boutique.

[45] Nous ignorons d’où proviennent ces informations.

[46] Il est indiqué comme domicilié au 7, rue de Calais.

[47]AJ 38/1503 dossier 32607 – consulté au Mémorial de la Shoah.

[48] Avec toujours le mystère autour de son fils Roger, dont nous ne savons rien.

[49] Le site www.convoisduloiret.org indique qu’il s’engagea volontairement au début de la guerre. Nous n’avons malheureusement trouvé aucune autre trace de cet engagement.

[50] Dans ce document, Perla est dite née en 1873 (1289, selon le calendrier en vigueur en Turquie), fille de Haïm Levi (et pas de Vitali) et de Sara… Une preuve supplémentaire de la fragilité des identités de la parentèle turque des immigrants français, tout en sachant qu’entre le prénom usuel et le prénom hébraïque les fluctuations sont nombreuses.

[51] Ulrich Hessel (1914-2003) n’est pas un inconnu : il est le frère du célèbre diplomate Stéphane Hessel, ancien résistant et déporté au camp de Dora, connu du grand public pour ses prises de position concernant les droits de l’homme, la question des « sans-papiers », le conflit israélo-palestinien, ainsi que pour son manifeste Indignez-vous ! paru en 2010, qui connut un succès international. Leur mère, Hélène Grund-Hessel, fut le modèle de l’héroïne anticonformiste de Jules et Jim, le roman autobiographique d’Henri-Pierre Roché racontant l’histoire d’un trio amoureux, popularisée par le film de François Truffaut, où le rôle féminin (« Catherine ») était interprété par l’actrice Jeanne Moreau. Ulrich fut l’auteur d’un ouvrage relatant ces faits : Le Tourbillon de la vie : La véritable histoire de Jules et Jim. Connaissait-il personnellement les Saban ? Se trouvait-il dans l’hôtel, ou dans le voisinage ? Nous ne le savons pas.

[52] On mesure, avec ce genre de constat, la fragilité que peuvent revêtir les témoignages, y compris celui de la première intéressée, Victoria, qui date son arrestation du 12 juillet. Comme il faut tout prouver à l’administration soupçonneuse et que c’est compliqué, les déportés s’appuient souvent sur un document que les employés estiment « vrais », comme ceux en provenance de Drancy.

[53] AN, AJ 38/1503 dossier 32607 – Mémorial de la Shoah.

[54] Cette date figure sur sa fiche médicale à la libération du camp.

[55]Témoignage de deux femmes évadées du camp de Weißkirchen – [Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah] . Plusieurs biographies réalisées dans le cadre du projet convoi 77 contiennent des témoignages de survivantes sur ce camp.

[56] Voir le témoignage de Régine Skorka-Jacubert, déportée du convoi 77, Fringale de vie contre usine de mort, Le Manuscrit édition.

[57] Cet acte – n°1245 – apparaît dans les tables décennales en ligne, mais nous n’avons en revanche pas accès à l’acte. Nous ne possédons aucune information sur son mari.

[58] C’est l’équivalent actuel de 343,47 euros. Décret n°53-103 du 14 février 1953. « Attribution d’un pécule aux déportés internés », JORF du 15 février 1953.

English

English Polski

Polski