Léa DOMBLATT (née ROZENSWERG) (1889-1944)

Médaillon funéraire de Jean Domblatt et d’une femme que nous supposons être Léa Domblatt (puisqu’il n’est fait mention d’aucun remariage après la mort de sa femme) sur la tombe de leur famille au cimetière parisien de Bagneux (photographie prise par nos soins)

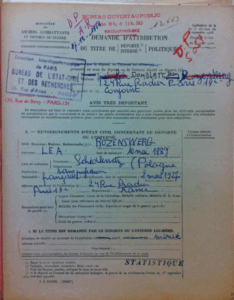

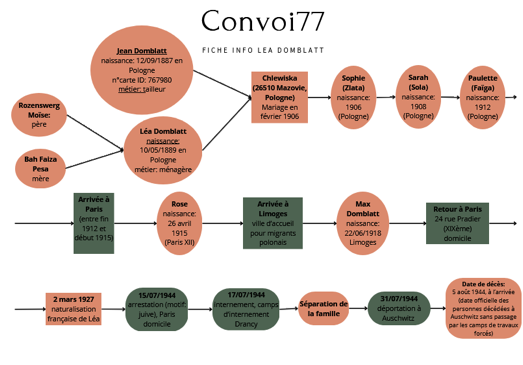

Léa DOMBLATT naquit sous le nom de ROZENSWERG le 10 mai 1889 à Szydłowiec en Pologne.

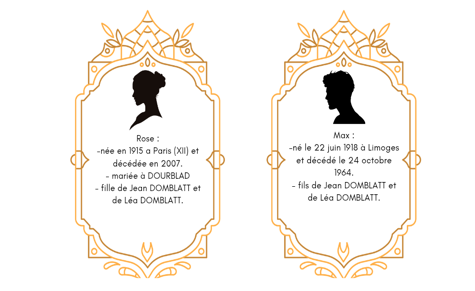

Elle était la fille de Faiza Pesa ROZENSWERG (née BAH) et de Moïse ROZENSWERG tous deux de confession juive. En 1905, une révolution éclata en Russie, le peuple vivant sur les territoires polonais sous domination refusait l’oppression russe et demandait plus de liberté. Cette révolte fut violente et ponctuée par des mouvements de grève comme le blocage de nombreuses manufactures. Malgré ce contexte tendu au sein de la Pologne, Léa trouva l’amour et se maria en février 1906 avec Joïna dit Jean DOMBLATT à Chlewiska, une ville proche de Szydłowiec (8 kilomètres). Ils fondèrent une famille de 5 enfants : quatre filles, Zlata, Sola, Faïga (dont ces noms ont été par la suite francisés), Rose et un garçon, Max.

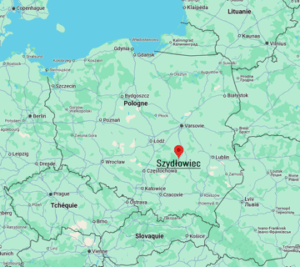

Carte de la Pologne où la ville Szydłowiec est indiquée (Google Maps)

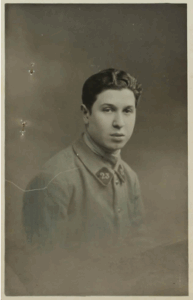

Portrait de Max Domblatt

Source : DOMBLATT Max, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-876-11

Il est possible que la famille ait fui les troubles liés à la révolution et ait cherché une vie meilleure en France. D’après les différentes études portant sur l’émigration polonaise en France, Paris fut la destination principale car il y avait beaucoup d’offres d’emploi de « tailleur d’habits », métier qu’exerçait son époux, Jean (d’après le site de l’Institut international pour la Mémoire de la Shoah de Yad Vashem, la ville de Szydłowiec est d’ailleurs réputée pour sa concentration de travailleurs du textile et de la confection). La Première Guerre mondiale les poussa probablement à partir plus au sud et c’est ainsi qu’ils se retrouvèrent à Limoges. En effet, la quatrième fille de Léa et Jean vit le jour à Paris en 1915 et leur dernier enfant, Max à Limoges en 1918. Nous en avons naturellement conclu que les Domblatt avaient quitté Paris entre la fin de l’année 1915 et la première partie de 1918.

Sur le site du Musée de l’histoire de l’immigration, nous avons pu lire qu’« après la Grande Guerre, dans les années 1920, des Juifs polonais, des Juifs turcs, ayant quitté les ruines de l’Empire ottoman, des Arméniens rescapés du génocide, se joignent aux Juifs russes d’avant 1914 et aux autres travailleurs de l’aiguille à Paris. Ils vivent et travaillent souvent dans le même quartier, à Belleville. » Nos sources témoignent du fait que les Domblatt ne restèrent que temporairement à Limoges, il est donc probable qu’ils aient regagné Paris à la fin de la guerre.

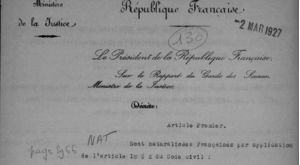

La première mention postérieure à la naissance de Max en 1918 est l’obtention de la nationalité française par Léa et son époux Jean, par décret de naturalisation le 2 mars 1927.

Décret de naturalisation du 2 mars 1927

www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr

Toutes les sources indiquent une même adresse à Paris, dans le 19e arrondissement, au 24 rue Pradier. C’est donc ici que la famille s’installa définitivement.

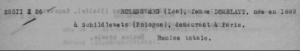

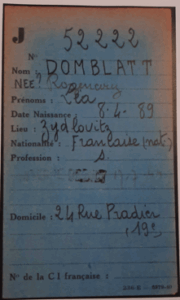

Nous n’avons pour seules informations au sujet de Léa avant son arrestation que deux fiches d’identité, datées de 1940 et 1941. En effet, les lois de Vichy imposaient aux Juifs de se déclarer officiellement en préfecture.

Déclaration en préfecture de Léa Domblatt, 1940

Source : DOMBLATT Léa, Fichier préfecture adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5638_040578_L

Déclaration en préfecture de Léa Domblatt, 1941

Source : DOMBLATT Léa, Fichier préfecture ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5609_005647_L

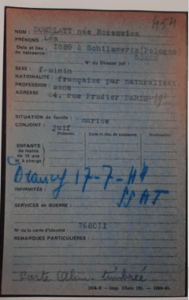

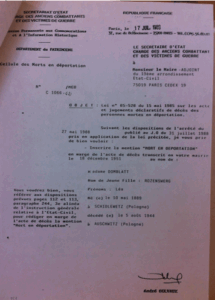

Léa et son époux Jean furent arrêtés à 11h30 le 15 juillet 1944, à leur domicile, pour un seul et même motif, mentionné différemment dans les sources : « raisons raciales » ou « Israélite ». Deux civils, liés à la Gestapo, les conduisirent alors au poste de police du quartier du Combat, dans le 19e arrondissement.

Deux personnes ont été citées comme témoins lors de leur arrestation : Henri Fleurier (commerçant) et Marie Hembise (concierge de l’immeuble). Max, leur fils, a été arrêté la veille, le 14 juillet. Quant à leurs quatre filles, aucune ne fut arrêtée et ne fit partie du Convoi 77. Nous ne savons toutefois pas où elles vécurent durant cette période.

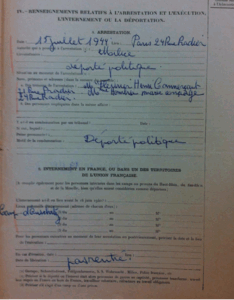

Renseignements relatifs à l’arrestation dans la demande d’attribution du titre de déporté politique au nom de Léa Domblatt (recto)

Source : DOMBLATT Léa, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-444-233-6926

Renseignements relatifs à l’arrestation dans la demande d’attribution du titre de déporté politique au nom de Léa Domblatt (verso)

Source : DOMBLATT Léa, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-444-233-6926

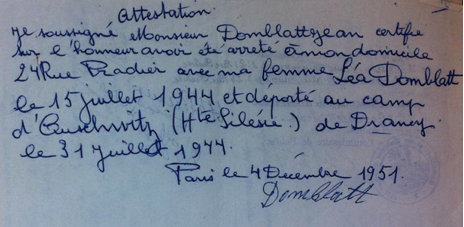

Attestation sur l’honneur de Jean Domblatt, relative à l’arrestation de sa femme et lui-même

Source : DOMBLATT Léa, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-444-233-6926

L’arrestation se déroula dans un contexte de tensions importantes. En effet, le débarquement en Normandie a eu lieu le 6 juin 1944 et les troupes alliées se sont rapprochées de Paris. Le IIIe Reich durcit sa politique et cherchait à déporter le plus de juifs possible. De nombreuses rafles furent alors organisées comme celle qu’a subie la famille Domblatt. Quelques jours plus tard, l’Union générale des israélites de France fut raflée et la plupart des enfants arrêtés ont été déportés dans le convoi 77. Au total 250 enfants furent arrêtés lors des rafles parisiennes.

Léa, son époux et leur fils, furent envoyés dans un premier temps dans un camp d’internement situé au nord-est de Paris, dans la ville de Drancy (dans le département de la Seine, aujourd’hui en Seine-Saint-Denis).

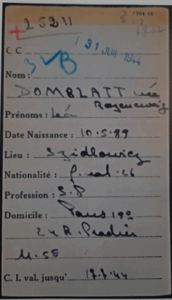

Elle fut enregistrée sous le numéro de matricule 25 211. Son mari Jean fut immatriculé avec le numéro 25 210 et son fils Max avec le 25 212. La fiche administrative de Drancy permet de localiser les détenus dans le camp. Léa fut emmenée à l’escalier 3 chambrée 2, quand Jean et Max étaient à l’escalier 3, chambrée 4. La mention B, de couleur bleue indique que les prisonniers étaient déportables immédiatement.

Fiche administrative de Léa Domblatt, Drancy

Source : DOMBLATT Léa, Fichier Drancy adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5688_125367_L

Drancy fut pendant trois ans (durant l’occupation allemande) le principal lieu d’internement avant déportation depuis la gare du Bourget (1942-1943) puis la gare de Bobigny (1943-1944) vers les centres de mise à mort nazis, principalement Auschwitz. Neuf juifs déportés de France sur dix passèrent par le camp de Drancy. Ce camp était sous le commandement d’Aloïs Brunner. À partir du 18 juin 1943, il prit les rênes du camp de Drancy, accompagné de son équipe mobile composée de SS autrichiens. Il assuma la direction du camp dès le 2 juillet 1943 et plaça sous ses ordres les gendarmes français. Il restructura l’organisation interne du camp et y instaura un climat de terreur qui pesa lourdement sur les détenus, en utilisant des méthodes éprouvées à Vienne, Berlin et Salonique. Avec l’assistance de la gendarmerie française, jusqu’en août 1944, il fit déporter 22 427 personnes, comprenant hommes, femmes et enfants, en l’espace d’un an, ce qui représentait presque un tiers des déportés juifs français. Nous n’avons malheureusement aucune source, aucun témoignage pouvant attester de l’épreuve psychologique et physique endurée par Léa. Nous ne savons pas quand elle vit son mari et son fils pour la dernière fois. Purent-ils communiquer à Drancy ? Eurent-ils l’occasion de se serrer une dernière fois dans leurs bras ?

Photo du camp de Drancy en Août 1941

(Wikipédia : Bundesarchiv Bild 183-B10919, Frankreich, Internierungslager Drancy.jpg)

Les conditions de vie dans le camp étaient extrêmement difficiles : surpopulation, manque d’hygiène, nourriture insuffisante et soins médicaux quasi inexistants. Les détenus étaient entassés dans des espaces exigus, souvent sans lits suffisants, les obligeant à dormir à même le sol. L’accès à l’eau et aux installations sanitaires était limité, ce qui favorisait la propagation des maladies. La malnutrition était courante, entraînant des cas d’œdèmes et de cachexie. Des témoignages de survivants, comme celui de Francine Christophe, arrêtée à l’âge de 8 ans avec sa mère, décrivirent ces conditions inhumaines. Elle raconta l’entassement dans les chambres, le manque de nourriture et d’hygiène. Malgré l’absence de sources, nous imaginons combien l’expérience a pu être difficile et douloureuse pour Léa.

Chambrées du camp de Drancy, 1941-1944,

©Mémorial de la Shoah / Coll. BnF

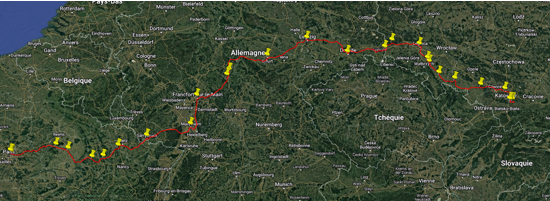

Léa Domblatt, son mari et leur fils furent déportés en train, le 31 juillet 1944, depuis la gare de Bobigny, à bord du convoi 77, le dernier convoi français partant vers Auschwitz-Birkenau. En l’absence de sources, nous ne savons si tous les membres de la famille étaient dans un seul et même wagon.

Les conditions de transport étaient d’une telle horreur qu’aucun mot ne peut le définir. Le convoi transportait au total 1306 personnes, dont 320 enfants âgés de moins de 16 ans. Plus de la moitié des déportés étaient de nationalité française. Ces personnes étaient entassées dans des wagons à bestiaux pendant plusieurs jours avec un niveau d’eau et de nourriture insuffisant. Ces conditions provoquèrent la mort de plusieurs personnes.

Carte représentant le trajet du convoi 77 de Drancy à Auschwitz-Birkenau

Source : collections.yadvashem.org

Le convoi arriva dans la nuit du 3 au 4 août 1944, vers trois heures du matin. En effet, les nazis agissaient de nuit afin de réduire la visibilité des opérations et créer la confusion chez les déportés. Les sources indiquent la date du 5 août 1944 comme étant celle du décès de Léa. Comme la majorité des déportés, elle a été assassinée dès son arrivée dans les chambres à gaz avec 850 autres personnes.

Son époux Jean effectua les démarches nécessaires afin de régulariser l’état civil de sa femme « non rentrée » et pour apposer la mention « mort en déportation » sur le registre de décès.

Enfin, il œuvra dans le but d’obtenir pour Léa le titre de Déporté Politique à titre posthume en 1954. Ce statut permet d’attribuer des droits et des compensations aux victimes mais également à leur famille. Ces droits comprenaient généralement des pensions, des aides financières et des avantages sociaux pour soutenir les déportés et leurs familles. Jean a ainsi perçu une rente de 12 000 francs.

Acte déclaratif de décès de Léa, avec la mention « morte en déportation »

Source : DOMBLATT Léa, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-444-233-6926

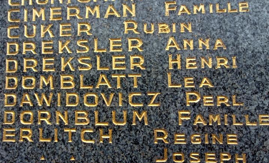

Son nom figure désormais sur une sépulture au cimetière de Bagneux en hommage aux victimes de la Shoah, aux côtés de son époux Jean et de leur fils Max qui y ont été enterrés, mais également des habitants de sa commune polonaise de Szydłowiec.

Monument funéraire en l’honneur des déportés, victime du nazisme, originaires du village polonais de Szydłowiec, au cimetière parisien de Bagneux

(photographie prise par nos soins)

Mention du nom de Léa sur une pierre tombale du cimetière parisien de Bagneux

(photographie prise par nos soins)

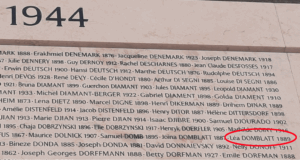

Le nom de Léa figure enfin sur le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah de Paris, aux côtés de celui de sa époux , son fils et de ceux des 75 565 autres juifs déportés de France.

Mur des Noms, Mémorial de la Shoah, Paris

(photographie prise par nos soins)

Nos recherches nous ont permis de retrouver des membres de la famille par alliance des Domblatt, à savoir les Livarek, liés à Sophie, fille aînée de Jean et Léa, et grande sœur de Max. Nous nous faisons une joie de leur transmettre notre travail.

Nous remercions :

- l’association Convoi 77 qui nous a transmis la plupart des documents d’archives nous ayant permis de retracer la biographie de Léa Domblatt

- le Mémorial de la Shoah (Paris) et leur service documentation pour nous avoir accueillis et pour nous avoir fourni des archives supplémentaires

- l’Institut international pour la Mémoire de la Shoah de Yad Vashem (Jérusalem), les Archives Arolsen (Arolsen) que nous avons contactés, pour avoir pris le temps de nous répondre et de nous transmettre des archives supplémentaires

- les services des archives de Paris, la mairie du XIXe arrondissement de Paris, les services du cimetière parisien de Bagneux

- Et tous ceux qui de près ou de loin nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nous tenions à exprimer notre plus sincère gratitude à Madame Yvette Lévy, rescapée du Convoi 77 qui nous a très généreusement ouvert les portes de son domicile pour nous faire part de son témoignage, nous raconter son histoire et nous permettre de mieux comprendre ce qu’ont pu vivre les déportés du Convoi 77. La rencontrer et bénéficier de son témoignage est une chance inouïe qui restera un moment fort de ce projet.

This biography of Léa DOMBLATT has been translated into English.

English

English Polski

Polski