Maurice WASSER

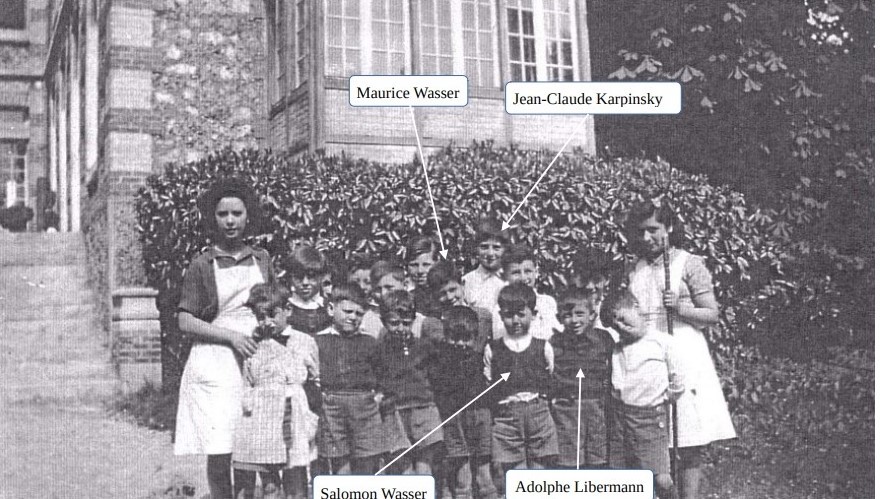

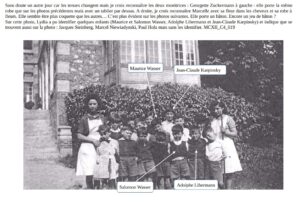

Photographie d’un groupe d’enfants à Louveciennes probablement prise au printemps 1944.

(Mémorial de la Shoah).

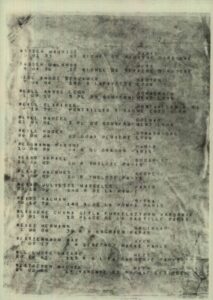

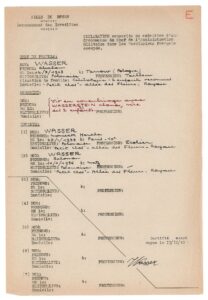

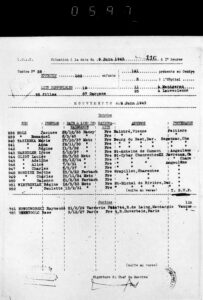

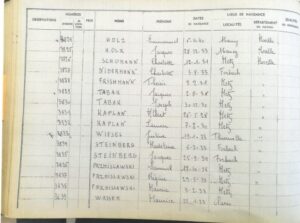

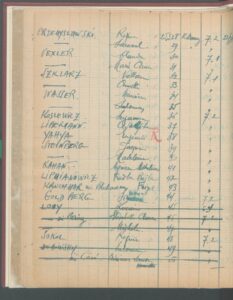

Nous commençons notre enquête en consultant cette liste des déportés du convoi 77, qui est le dernier grand convoi de déportation parti de Drancy vers Auschwitz le 31 juillet 1944. Elle est extraite des archives d’Arolsen autrement dit le centre international de documentation sur les persécutions nazies. C’est le plus important centre d’archives au monde sur les victimes et les survivants du national-socialisme. Ces archives sont inscrites au patrimoine documentaire mondial de l’UNESCO dans la catégorie Mémoire du monde.

On retrouve sur cette liste les noms de Maurice et Salomon WASSER. On y relève plusieurs informations concernant les deux frères telles que leurs dates et lieux de naissance et leur dernier lieu de résidence. Maurice est né le 27 janvier 1933 à Paris, Salomon le 14 avril 1936 à Metz. Leur dernier lieu de résidence se situe à St Michel de Rivière en Dordogne.

Nous allons nous consacrer ici à la reconstitution de la vie de Maurice.

Extrait de la liste du convoi 77

(Archives d’Arolsen)

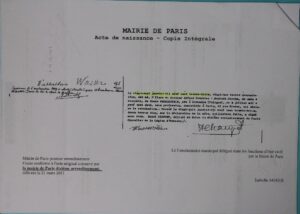

Voici une copie de l’acte de naissance de Maurice. Cette copie date de 2011, date à laquelle Maurice est officiellement reconnu comme victime de la déportation. Elle figure dans son dossier conservé par le Service Historique de la Défense de Caen. Maurice est né le 27 janvier 1933 à 21h45 à l’hôpital Saint Louis à Paris. Il est le fils de Hanna Laja WASSERSTEIN, souvent appelée Chana, qui habite au 47 rue Bisson à Paris. Ce n’est que le 6 septembre 1939 à Metz qu’Abraham Chaim WASSER le reconnaît comme son fils peut-être pour protéger l’enfant alors que la guerre vient d’éclater. Entre temps, Abraham a reconnu Salomon, le frère de Maurice, dès sa naissance en 1936.

Copie de l’acte de naissance de Maurice WASSER

(Archives du Service Historique de la Défense de Caen).

I. Une vie entre Metz et Paris dans les années 1930

Nous savons assez peu de choses sur la vie de la famille dans les années 1930. Abraham et Chana n’étant pas mariés, ils ont chacun une fiche domiciliaire à leur nom. Curieusement, c’est par leurs dossiers d’étrangers conservés par les Archives Départementales de la Charente Maritime, où la famille s’est réfugiée en 1940, que nous avons quelques précisions supplémentaires. Nous disposons ainsi de leurs photos d’identité

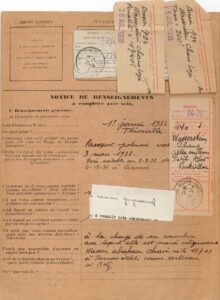

Abraham Wasser est né le 12 juillet 1903 à Tarnow en Pologne. D’après sa fiche domiciliaire, il arrive à Metz en novembre 1931 après être passé par Sedan. Il est alors sans profession mais il a par la suite exercé le métier de tailleur. Chana est également polonaise, elle est née le 25 juillet 1902 à Rosvadow. Elle a peut-être un frère, Bernard, né en 1899 dans la même ville, qui a vécu à Metz à partir de 1926. D’après son dossier d’étranger, elle est arrivée à Thionville le 1er janvier 1932 et n’est mariée que religieusement avec Abraham, ce qui veut dire qu’ils se sont mariés en Pologne. Elle s’est installée à Metz avec lui au 17 rue Chambière, leur seule adresse connue à Metz. Elle semble n’avoir exercé aucune profession. D’après un rapport établi à Royan en avril 1940, elle parle très difficilement le français. Comme le mentionne sa fiche domiciliaire, elle semble avoir aussi vécu à Paris, c’est d’ailleurs là que naît Maurice. Cette vie entre deux villes explique peut-être pourquoi la famille n’est pas mentionnée sur la plaque commémorative de la synagogue polonaise de Metz. Les archives nationales nous ont informé avoir en leur possession des dossiers de naturalisation pour les deux garçons ce qui suggère une volonté d’intégration de la part de leurs parents.

Fiche domiciliaire d’Abraham Wasser

(Archives municipales de Metz)

Fiche domiciliaire de Chana Wasserstein

(Archives municipales de Metz)

Notice de renseignements figurant dans le dossier d’étranger de Chana Wasserstein

(Archives départementales de Charente Maritime)

Documents issus des dossiers d’étrangers d’Abraham et Chana montrant leurs photographies

(Archives départementales de Charente Maritime)

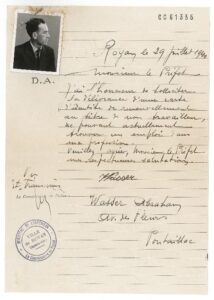

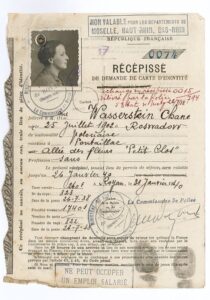

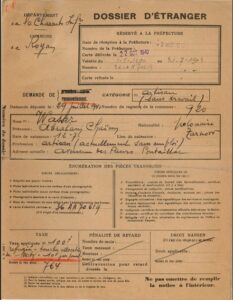

II. La famille réfugiée à Royan en 1940

Durant la Seconde Guerre mondiale déclarée le 3 septembre 1939, beaucoup de familles messines, notamment des familles juives sont parties se réfugier à Royan en Charente Inférieure devenue depuis la Charente Maritime. Plusieurs documents, comme des recensements et les dossiers d’étrangers d’Abraham et Chana, attestent la présence de la famille Wasser qui réside dans la villa « Petit Clos », Allée des Fleurs dans le quartier de Pontaillac.

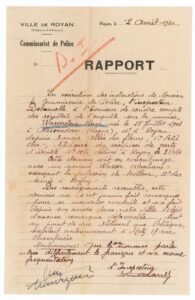

Dans le dossier d’étrangère de Chana, le rapport de l’inspecteur Delaruelle rédigé le 2 avril 1940 indique qu’elle vit à Royan depuis trois mois. Cela signifie que la famille a dû arriver fin décembre ou début janvier. Il est aussi précisé qu’elle parle difficilement le français et n’a aucune fréquentation dans la ville. Abraham exerce alors son métier de tailleur avenue des Semis. Dans le dossier d’Abraham, il est mentionné en juillet suivant qu’il est sans emploi et touche une allocation journalière de 10 francs de la ville de Metz.

A partir de juin 1940, Royan est dans la zone occupée par les Allemands. Ce sont eux qui ordonnent le recensement des Israélites en octobre 1940. Les Wasser obéissent aux ordres. Dès lors, ils ne peuvent plus échapper à leur sort. Une fiche récapitulative datée de décembre 1940 nous apprend qu’ils sont partis pour Angoulême le 23 novembre.

Rapport de l’inspecteur Delaruelle intégré à son dossier d’étrangère de Chana Wasserstein , avril 1940

(Archives départementales de Charente Maritime)

Extrait du dossier d’étranger d’Abraham Wasser

(Archives départementales de Charente Maritime)

Fiche de recensement de la famille Wasser en date du 15 octobre 1940

(Archives départementales de la Charente Maritime).

Extrait du recensement des étrangers de Royan de décembre 1940

(Archives départementales de Charente Maritime).

III. La famille déplacée à Saint-Michel-de-Rivière (1940-1942)

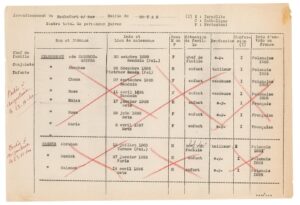

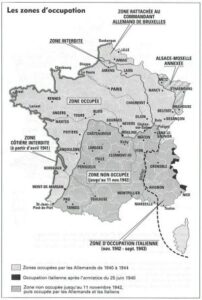

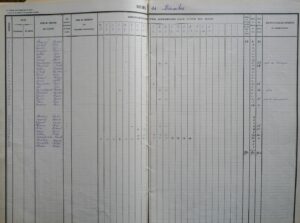

Quand il est question d’Angoulême, il s’agit en fait du petit village de Saint-Michel-de-Rivière à quelques kilomètres de la ligne de démarcation. Cette petite partie du département de la Dordogne fait partie de la zone occupée, elle est rattachée au département de la Charente dont le chef-lieu est Angoulême. La famille Wasser y passe deux ans. Sur le recensement des étrangers effectué le 20 juillet 1942, il est précisé que les familles ont été refoulées de Charente Inférieure. En effet, le littoral atlantique a été déclaré zone interdite aux Juifs. Sur ce recensement, Chana porte le nom de Wasser et non Wasserstein. Nous avons demandé aux mairies de Royan et de Saint-Michel-de-Rivière de vérifier dans leurs registres d’état-civil si elle s’était mariée avec Abraham. Ce n’est pas le cas. On peut donc supposer qu’elle a pris ce nom par commodité. On note aussi que Maurice et Salomon figurent sur ce recensement et sont enregistrés comme Polonais. Nous ne disposons d’aucun renseignement sur ces deux années qu’ils passent en Dordogne. Même s’il ne subsiste pas de registre scolaire qui en atteste, ils ont dû être scolarisés à l’école du village. Ce recensement prépare la rafle qui sépare les enfants de leurs parents en octobre suivant.

Recensement des étrangers vivant à Saint-Michel-de-Rivière en juillet 1942

(Archives départementales de Dordogne)

Les zones d’occupation en France 1941 – 1943

Dictionnaire historique de la Résistance, coll. Bouquins, éd. Laffont, 2006.

IV. Maurice et Salomon séparés de leurs parents lors de la rafle d’Angoulême

Un rapport de gendarmerie établi en 1952 pour enquêter sur l’arrestation de la famille Wajsberg, autre famille juive messine vivant aussi à Saint-Michel-de-Rivière, nous apprend les circonstances de l’arrestation des parents de Maurice et Salomon. Dans la nuit du 8 au 9 octobre, vers deux heures du matin, les gendarmes français viennent arrêter tous les Juifs du village et les emmènent en autocar à la Salle Philharmonique d’Angoulême où, en tout, ce sont 442 Juifs de toute la Charente et de la Dordogne occupée qui sont rassemblés. 387 d’entre eux ont été transférés d’Angoulême à Drancy le 15 octobre suivant avant d’être déportés à Auschwitz par le convoi 40 du 4 novembre 1942. Parmi eux se trouvaient les parents de Maurice et Salomon qui ont probablement été exterminés dès leur arrivée au camp. Des plaques commémorent cette rafle à Angoulême depuis le 8 octobre 2012, à Saint-Michel-de-Rivière depuis le 8 octobre 2022.

Le sort de Maurice et Salomon est plus incertain. Même s’ils ont été recensés comme polonais quelques mois plus tôt, il semble qu’ils étaient français. Ils ont donc probablement été arrêtés en même temps que leurs parents puis, sur présentation de leurs papiers, ont été confiés à des institutions religieuses chrétiennes pendant un mois avant d’être recueillis par une famille juive française. C’est cependant une supposition et rien ne dit que les deux garçons aient été confiés à la même famille.

Enquête de gendarmerie de 1952 sur l’arrestation de la famille Wajsberg. (Archives du Service Historique de la Défense)

Photographies de la salle philharmonique d’Angoulême, actuel conservatoire Gabriel Fauré et de la plaque commémorative de la rafle inaugurée en 2012.

Kakémono recouvrant la plaque commémorative inaugurée à Saint-Michel- de-Rivière le 8 octobre 2022.

V. Maurice et Salomon au Centre Lamarck (été 1943)

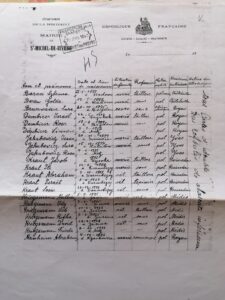

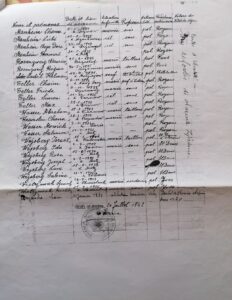

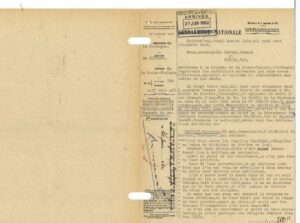

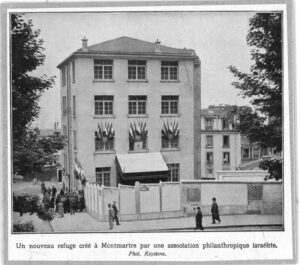

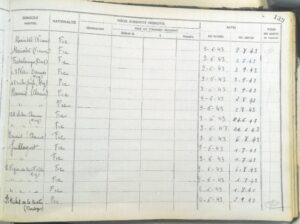

Nous n’avons donc aucune indication précise sur la vie des enfants dans les mois qui suivent. Ils sont désormais orphelins même s’ils l’ignorent. On sait seulement qu’ils intègrent le centre UGIF Lamarck (centre n°28) le 9 juin 1943. Selon un article du site convoi 77, le centre Lamarck, situé dans le XVIIIème arrondissement de Paris, était un ancien asile israélite (centre d’accueil pour immigrés juifs) transformé en une maison d’accueil de l’UGIF, Union Générale des Israélites de France, après les rafles de juillet 1942. Le centre Lamarck était capable d’héberger un très grand nombre d’enfants : ainsi plus de 160 pensionnaires y étaient hébergés en mai 1943. Le centre Lamarck était en fait un centre de transit où la plupart des enfants juifs séparés de leurs parents séjournaient avant d’être parfois placés dans d’autres centres.

Selon le procès-verbal établi le jour de leur arrivée, Maurice et Salomon viennent de Charente mais, contrairement à plusieurs de leurs camarades transférés ce jour-là d’Angoulême à Paris, il n’est pas précisé dans quelle commune les deux frères vivaient depuis l’arrestation de leurs parents. Cela laisse penser que qu’ils n’étauent pas à Angoulême. Sur le registre des entrées du centre où les enfants ne sont pas inscrits par ordre alphabétique, on observe que les deux garçons ne figurent pas sur la même page ce qui permet de penser qu’ils n’étaient pas ensemble dans la file d’attente au moment de leur inscription. Ils sont temporairement séparés la dimanche 18 juillet puisque, contrairement à son jeune frère autorisé à passer la journée dans une famille juive, Maurice ne fait pas partie de la liste des enfants pouvant retrouver un semblant de vie familiale.

Les deux frères restent moins de trois mois au centre Lamarck puisqu’ils le quittent le 2 septembre 1943 pour le centre de Louveciennes.

Photographie du centre Lamarck au début du XXe siècle.

Procés-verbal des entrées et sorties du centre Lamarck le 9 juin 1943

(Mémorial de la Shoah)

Registre des entrées au centre Lamarck du 9 juin 1943

(Centre Israélite de Montmartre).

Procès-verbal des entrées et sorties du centre Lamarck du 2 septembre 1943

(Mémorial de la Shoah)

VI. Salomon et Maurice au Centre UGIF de Louveciennes (septembre 1943-juillet 1944)

A Louveciennes, le centre UGIF n°56 occupe jusqu’en décembre un ancien orphelinat agricole, le Séjour de Voisin situé place Ernest Dreux, avant qu’il ne soit réquisitionné fin décembre par les autorités allemandes. Il est alors transféré dans une villa de la rue de la Paix.

Maurice et Salomon fréquentent l’école communale. On trouve leurs noms dans les registres d’appel. Pour Maurice qui a dix ans en 1943, une seule absence de deux jours est mentionnée en décembre pour le motif « pas de chaussures ». Cela montre les difficultés de la vie quotidienne de l’époque tout particulièrement pour des orphelins juifs.

Interrogée par Richard Niderman peu avant sa mort en novembre 2024, Denise Holstein, internée et monitrice au centre où elle s’occupait plus particulièrement de neuf enfants et rescapée d’Auschwitz, a dit ne pas se souvenir des enfants Wasser.

Mme Catherine Tanguy, professeur d’histoire-géographie à Ploemeur dans le Morbihan nous a communiqué une photographie de groupe conservée au mémorial de la Shoah où une dame prénommée Lydie précise qu’il y a Salomon et Maurice. Cette photo qui, d’après la végétation et les tenues, pourrait avoir été prise au printemps 1944 est la seule connue des deux frères. D’autres photos des enfants, probablement prises à la même époque, montrent des jeux et des sourires. Tout semble donc fait pour qu’ils aient une vie la plus normale possible.

Ce qui a pu être une parenthèse relativement heureuse dans la vie bousculée de ces enfants se termine brutalement lors de la rafle du 22 juillet au petit matin les enfants de Louveciennes et leurs monitrices sont arrêtés par Alois Brunner et transférés à Drancy comme la rappelle la plaque commémorative apposée devant la villa de la rue de la Paix.

Registre d’appel d’une classe de garçons de l’école primaire de Louveciennes, 1943-1944.

(Ecole Leconte de Lisle de Louveciennes)

Photographie d’un groupe d’enfants à Louveciennes probablement prise au printemps 1944. On y aperçoit Maurice et Salomon Wasser, Jean-Claude Karpinsky et Adolphe Libermann.

(Mémorial de la Shoah)

Photo du centre UGIF n°56, rue de la Paix à Louveciennes.

Plaque commémorative de la rafle du 22 juillet 1944 à Louveciennes.

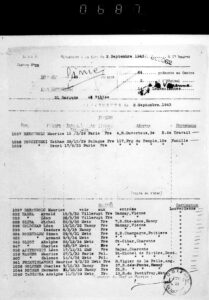

VII. Salomon et Maurice internés au camp de Drancy (22-31 juillet 1944)

Le camp de Drancy est la plaque tournante de la politique de déportation antisémite en France d’août 1941 à août 1944. Situé au nord-est de Paris, dans la ville de Drancy. La grande majorité des Juifs de France sont passés par ce camp avant d’être déportés vers Auschwitz. C’est le cas de Salomon et Maurice dont les noms figurent sur le cahier de mutation du camp. Enregistrés ensemble, ils sont tous les eux affectés dans la première chambrée de l’escalier 7 et reçoivent deux numéros consécutifs : Maurice le 25534, Salomon le 25535. Tous deux sont déportés, ainsi que la plupart des enfants arrêtés en même temps qu’eux dans les autres centres de l’UGIF, le 31 juillet 1944 par le convoi 77. C’est le dernier grand convoi de déportation de Juifs parti du camp de Drancy. Nous n’avons pas plus d’information sur la déportation. On ne sait pas si Maurice et Salomon ont survécu au voyage qui s’est fait dans des conditions épouvantables. En effet, entassés pendant trois jours et trois nuits à 80 ou à 100 dans des wagons à bestiaux, les déportés ne pouvaient quasiment pas s’asseoir ni dormir, n’avaient quasiment rien à manger et à boire et ne pouvaient que difficilement faire leurs besoins. S’ils sont arrivés à Auschwitz le 3 août 1944, ils ont probablement été directement été envoyés à la chambre à gaz, Salomon l’avait que 8 ans, Maurice, 11.

N’oublions pas ces victimes de la Shoah.

Photo du camp de Drancy

Cahier d’entrées n°15 du camp de Drancy en date du 22 juillet 1944

(archives nationales, F/9/5788)

Fiche d’internement à Drancy de Maurice Wasser

(Archives nationales, F9 5748)

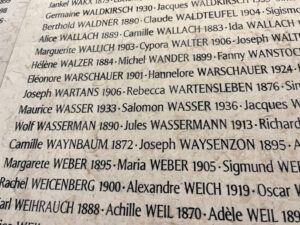

Photographie du Mur des Noms au Mémorial de la Shoah prise lors de notre visite le 29 janvier 2025.

Remerciements : nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce travail tout particulièrement M Gérald Sim, professeur d’histoire-géographie à La Rochelle, qui nous a fourni de nombreux documents fort utiles pour mener à bien notre enquête.

Réalisée par la classe de première 4 du lycée Louis Vincent de Metz.

Professeurs : Matthieu Testa, professeur documentaliste ; Bruno Mandaroux, professeur d’histoire-géographie

This biography of Maurice WASSER has been translated into English.

English

English Polski

Polski