Jean-Claude KARPINSKY

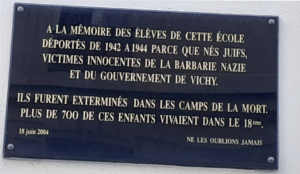

Les élèves de troisième 3 du collège Charles-de-Gaulle de Ploemeur (Morbihan) ont reçu le prix départemental du devoir de mémoire de l’Ordre National du Mérite pour leur projet de biographie de Jean-Claude KARPINSKY.

Avec leur professeure d’histoire-géographie-EMC Catherine Tanguy, ainsi que trois collègues : Isabelle Dréan, Nathalie Praz, Caroline Bidon, ils ont mené leur enquête historique et reconstitué la vie de Jean-Claude à travers un journal écrit et audio.

SOMMAIRE

LE JOURNAL DE JEAN-CLAUDE KARPINSKY (VERSION TEXTE)

LE JOURNAL DE JEAN-CLAUDE KARPINSKY (VERSION AUDIO) :

ÉPISODE 2 : UN ENFANT BALLOTÉ DE FOYER EN FOYER

L’ENQUÊTE : DES CERTITUDES ET DES HYPOTHÈSES

Qui est Jean-Claude Karpinsky ?

Cette question a résonné dans la salle 1.2 du collège Charles de Gaulle de Ploemeur dans le Morbihan pendant deux ans. Sur un des murs de la classe, il y avait cette affiche d’un jaune éclatant avec un enfant, en ombre chinoise, les bras levés et sans doute rieur. « Madame, c’est qui Jean-Claude Karpinsky ? ». Beaucoup d’élèves ont été intrigués par cette affiche. Ils se sont tous posés la question à un moment ou à un autre de l’année. Six classes de 25 à 30 élèves pendant 2 ans…

Cette question a résonné dans la salle 1.2 du collège Charles de Gaulle de Ploemeur dans le Morbihan pendant deux ans. Sur un des murs de la classe, il y avait cette affiche d’un jaune éclatant avec un enfant, en ombre chinoise, les bras levés et sans doute rieur. « Madame, c’est qui Jean-Claude Karpinsky ? ». Beaucoup d’élèves ont été intrigués par cette affiche. Ils se sont tous posés la question à un moment ou à un autre de l’année. Six classes de 25 à 30 élèves pendant 2 ans…

Mais comment y répondre ? Expliquer que Jean-Claude est un petit garçon de 10 ans emporté dans le convoi 77 vers Auschwitz ne suffisait pas. Il fallait lui donner vie à nouveau, qu’il puisse expliquer lui-même ce qui lui était arrivé. Jean-Claude est devenu réel au fil des mois grâce au travail des élèves de 3ème : vif, intelligent, un peu frondeur, un peu autoritaire parfois, souvent perdu, triste mais courageux… Aujourd’hui, il est bien là, avec nous malgré les décennies et l’oubli. Le journal (fictif) est à la fois écrit et audio. C’est un émouvant voyage dans le temps qui nous permet de le retrouver.

Jean-Claude est né le 27 mai 1934. Il vit au 25 rue Myrha dans le 18° arrondissement de Paris. Lors de l’invasion allemande en mai 1940, il va fêter ses 6 ans. Il vit dans l’amour d’un foyer malgré l’absence de son père. Sa mère Estelle et sa grande sœur, Simone, de 8 ans son aînée l’ont choyé comme un roi. Son grand-père vit au 21, juste à côté. Cette figure paternelle lui a raconté le passé, ses origines russes. Jean-Claude a de bons copains dans le quartier. Il les retrouve à l’école de la rue Saint-Luc puis à celle de la rue Richomme. Il habite juste à côté. Les garçons s’amusent sur les pentes de Montmartre ou avec les fontaines Wallace. Ils se retrouvent dans le square Léon après l’école pour jouer aux billes ou aux osselets. Mais, il faut vite rentrer à la maison pour faire les devoirs, apprendre les récitations et les tables de multiplication sinon le maître les punira sévèrement. Et puis, dans l’immeuble, il y a la nouvelle voisine, au premier étage à gauche : la petite Clara…

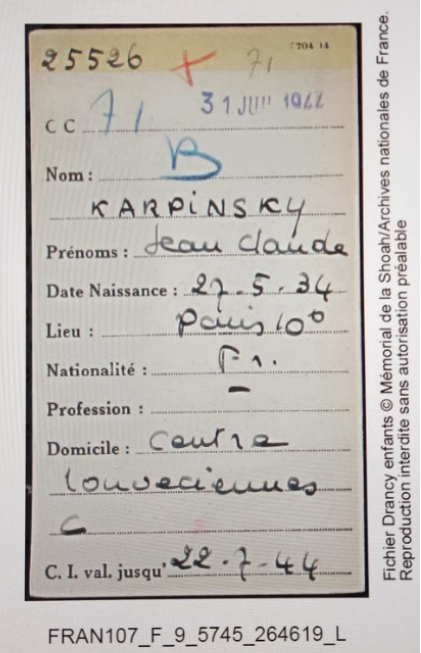

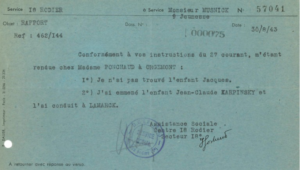

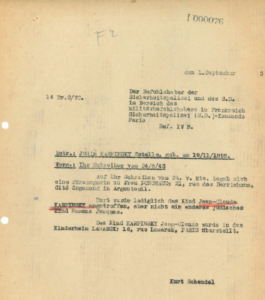

L’enfer de la guerre et de l’Occupation s’invite dans son univers : les restrictions, la pénurie, le rationnement et surtout les humiliations, les discriminations, les arrestations. Jean-Claude ne porte pas l’étoile jaune mais beaucoup de ses copains, oui. Tout s’arrête un matin du mois de juillet 1942. Le monde de l’enfance vole en éclats. La rafle du Vel d’Hiv scelle le destin de Jean-Claude, d’Estelle et de Simone. Commence alors une longue route chaotique qui mène inexorablement Jean-Claude à Auschwitz. Estelle est morte d’inquiétude après la rafle du Vel d’Hiv. Ils n’ont pas été arrêtés mais elle sent que le danger les menace. Elle est prête à tout pour sauver ses enfants. Avant de partir pour Rennes, elle décide de laisser Jean-Claude chez Jeanne et Georges Ponchaud à Argenteuil. La cité d’Orgemont accueille beaucoup d’enfants juifs qui sont cachés chez des nourrices. Un an passe. Fin août 1943, la Gestapo arrête Estelle et Simone à Rennes. Elles sont incarcérées à la prison Jacques Cartier le 1er septembre 1943 puis immédiatement transférées à Drancy d’où elles partent pour Auschwitz le 7 octobre 1943. Dans le même temps, une assistante sociale vient chercher Jean-Claude à Orgemont sur ordre de la Gestapo pour l’emmener au centre Lamarck à Paris. Il y reste quelques semaines avant d’être envoyé à Louveciennes le 12 octobre 1943. Une nouvelle vie l’attend au milieu des 33 autres enfants de l’orphelinat. Il était inenvisageable de laisser Jean-Claude noyé dans sa solitude et ses angoisses. Maurice et Salomon Wasser sont là avec lui. Nous décidons que ces trois-là se soutiendront mutuellement jusqu’au bout. Les 34 enfants de l’orphelinat et les cinq monitrices sont arrêtés le 22 juillet 1944 et enfermés à Drancy jusqu’à leur départ le 31 juillet. Les Alliés ne sont pas arrivés à temps et Aloïs Brunner a pu remplir son convoi 77.

Vous qui lisez ces lignes, prenez un moment pour écouter ou lire Jean-Claude, ce petit garçon de 10 ans qui parvient à vous raconter ce qui est arrivé du fin fond du néant d’où il est sorti. Hélène Berr a écrit : « La seule expérience de l’immortalité de l’âme que nous puissions avoir avec sûreté, c’est cette immortalité qui consiste en la persistance du souvenir des morts parmi les vivants ».

Catherine Tanguy

Podcast :

- Voix : Malyssia Ostrowski (Jean-Claude Karpinsky) ; Lana-Marie Costey (Epilogue et Postface); Isis Dinhut-Péchard (Postface) ; Juliette Zannoni Raithier (Remerciements).

- Musiques :

– Noëmi Waysfeld et Blik, Belz, Mayn Shtetele Belz sur l’album Kalyma, Musique Yiddish Russe. Un grand merci à Noëmi Waysfeld pour son autorisation d’utiliser leur très belle interprétation.

Accordéon : Thierry Bretonnet ; guitare : Florent Labodinière ; contrebasse : Antoine Rozenbaum.

– Georges Delerue, musique du film La Passante du Sans-Souci.

– Violon : Swany Castaigne ; Piano : Nathalie Praz. - Montage : Caroline Bidon, Nathalie Praz et Catherine Tanguy

LE JOURNAL

DE JEAN-CLAUDE KARPINSKY

JEUDI 14 OCTOBRE 1943

Je m’appelle Jean-Claude Karpinsky. J’ai 9 ans et demi. Je suis arrivé ici, à Louveciennes, mardi. C’est pas mal mais j’m’y plais pas. Je suis fatigué de toujours changer d’endroit. J’ai pas faim. Je ne dors pas sinon je fais des cauchemars. Myriam, une monitrice, m’a dit qu’écrire un journal pourrait m’aider à aller mieux. Elle m’a donné un cahier, un encrier Waterman, un porte-plume et des plumes Sergent-Major. Je me dis qu’elle a raison. Moi, j’ai toujours aimé raconter des histoires à la maison. Les jours de pluie, quand je m’ennuie, maman me dit : « Moy malinky zeits, raconte-nous une histoire… ». Moy malinky zeits, ça veut dire « mon petit lapin » en russe. Y’a que maman qui m’appelle comme ça.

Le directeur d’ici, Monsieur Louy, a demandé à un garçon de me faire visiter. Son prénom, c’est Maurice mais on l’appelle tous Momo. Il est très gentil. C’est le premier à être venu me voir quand je suis arrivé. Il a un an de plus que moi. On a commencé par le réfectoire. Il y a beaucoup de tables et de bancs. C’est plus grand et c’est plus calme qu’à Lamarck. J’ai vu la cuisinière. Elle a pas l’air commode… Ensuite, il m’a montré les dortoirs. Ils sont grands. On est six à dormir dans la chambre. Heureusement, je suis avec Momo. Il est petit Momo. Il a des cheveux bruns qui me font penser au chocolat que je mangeais parfois avec ma Clara. D’après lui, on n’a pas le droit de monter à l’étage, c’est celui des filles et des surveillantes. Il m’a aussi parlé de Michèle, la fille du directeur. Elle n’a que six ans mais il faut s’en méfier. Elle est méchante. Denise, une monitrice, dit que c’est une petite peste. Elle nargue les autres avec sa sucette dans la bouche. Selon Momo, elle aurait inventé une rumeur sur une autre fille, Sarah. Elle a une langue de vipère. Elle aurait dit que Sarah volait dans la réserve parce qu’elle était trop ami avec Kiwa Zylbermann, son amoureux. Les filles et leurs histoires ! J’ai croisé Kiwa dans les escaliers. Il est blond et grand. A l’heure de manger, on s’installe dans le réfectoire. Monsieur Louy, sa femme et Michèle ont une table à part. Il n’y a pas beaucoup de nourriture dans les assiettes comme à Lamarck. On nous sert une sorte de bouillie le matin et une soupe de pommes de terre midi et soir. De toute façon, j’ai pas faim. Les plats de Jeanne et de maman me manquent. Tout me manque. Je voudrais partir d’ici.

Dès que je suis arrivé mardi, je l’ai remarquée : la photographie dans le réfectoire. J’ai tout de suite reconnu le cadre en bois sculpté. On a les mêmes à la maison. Ça m’a rappelé l’appartement du 25 rue Myhra à Paris, près de Montmartre. Il me manque. J’y ai toujours vécu. Je l’aime beaucoup même si c’est tout petit. Je me souviens des deux photographies dans leur cadre en bois, accrochées sur le mur de la grande pièce, en face de la porte d’entrée. Ma préférée, c’est celle du mariage de papa et de maman avec sa robe de mariée blanche et un simple bouquet de fleurs. Je la trouve très belle avec ses cheveux détachés. Papa porte un beau costume rayé. Je ne me souviens pas de lui. C’est pour ça que j’aime cette photographie ! Maman ne me parle jamais de papa sauf de leur mariage à la mairie puis à la synagogue de la rue des Tournelles. Elle m’a raconté aussi leur rencontre.

C’était quand il travaillait dans l’entreprise de peinture avec papy Hirsch. Maman venait voir papy et elle a aperçu papa. Ils se sont croisés et se sont tout de suite plus. Maman commençait à venir de plus en plus souvent dans l’entreprise pour pouvoir croiser papa. Un jour, elle a pris son courage à deux mains et elle est allée lui parler.

Dans l’autre cadre, il y a une photographie de nous trois. Je suis avec Sissi qui a 8 ans à l’époque. Elle porte sa blouse d’école avec un nœud dans les cheveux. Maman a une robe avec un col et des pompons de laine autour. Moi, je suis bébé. On m’a recouvert d’un drap blanc en laine qui me réchauffe. Je suis dans les bras de Sissi et maman est assise à côté d’elle. Le fond de l’image est flou comme s’il y avait des nuages.

Dans l’appartement, il n’y a que deux pièces : une chambre et une pièce plus grande avec la petite cuisine, la table à manger, la machine à coudre, la grande armoire. Dessus, maman a rangé le vase que mamie Xivia et papy Hirsch nous avaient offert. Je me rappelle aussi de la lampe qui est posée sur un tout petit meuble à côté du fauteuil. Combien de fois maman m’a crié de faire attention à cette lampe quand je jouais autour ! Notre chambre est petite. On a un lit pour deux avec Sissi et Maman dort sur le lit juste à côté. J’avais deux petites voitures, une bleue et une jaune. Dire qu’aujourd’hui, il ne me reste que le foulard de maman ! Sissi a Martin, son nounours qui lui rappelle papa. Elle le pose tout le temps sur notre lit. Je me demande si elle a réussi à le garder, là où elle est.

Maman nous cuisine toujours de bons petits plats. J’adore la quiche lorraine qu’elle nous prépare tous les jeudis. Elle aime aussi nous faire son bortsch dont elle est très fière ! Elle met des heures à le préparer et elle dit : « Le meilleur bortsch, c’est celui de mamie Xivia mais le mien, c’est le deuxième ! ». C’est pas facile de cuisiner là-bas parce que le robinet d’eau est sur le palier, les cabinets aussi d’ailleurs. Pour faire la grande toilette, on va aux bains douches.

Le 25, c’est comme un village ! Dans la rue, tout le monde se connaît. Les gens parlent plein de langues différentes : le russe, le polonais, l’italien, le yiddish. C’est drôle, surtout quand ils s’engueulent ! La plus ancienne de l’immeuble, c’était Marie Briand qui habitait au rez-de-chaussée. Elle avait 90 ans et tous les voisins s’occupaient d’elle. Elle aimait bien nous raconter la vie du quartier quand elle était jeune. Elle est morte en 1941.

Et bien sûr, au premier étage à gauche, il y avait mon rayon de soleil, ma Clara ! Ses parents sont polonais. Parfois, ils avaient besoin d’aide car ils ne parlaient pas très bien le français. Clara, elle, elle est née en France. Clara, c’est mon amoureuse. Elle a un an de moins que moi. J’aime la faire rire !

Au 21, dans l’immeuble de papy, il y avait la meilleure amie de Simone, Rachel. Moi, j’avais plein de copains en face, au 28 : les frères Katz : Peter, Hanz et Salomon, Herbert et Siegfried Erreich, Maja Butman, une copine russe qui discutait avec papy. Ils rigolaient bien tous les deux. Quand je leur demandais de me traduire, ils se faisaient un clin d’oeil et ils riaient de plus belle ! Qu’est-ce qu’ils pouvaient m’énerver à faire ça ! On jouait tous dans la rue, sur les pentes de Montmartre. On prenait une planche en bois, on y fixait des roulettes et on se laissait glisser. On aimait bien se laisser glisser sur les rambardes des escaliers aussi.

Ils ont tous été arrêtés. On ne les a jamais revus. Ils me manquent tous. J’espère qu’ils vont bien et que je pourrai les revoir un jour comme avant.

JEUDI 21 OCTOBRE 1943

Lundi, j’ai pu faire la rentrée des classes. Et encore une nouvelle école, et un nouveau maître et des copains à me faire ! C’est pas comme à Orgemont, ici. On y va toute la journée. Là-bas, j’y allais que le matin. Les filles venaient dans l’école l’après-midi parce que la leur était occupée par les Allemands. Mon nouveau maître, ici, me rappelle Monsieur Bernard, mon instituteur à Paris, à l’école de la rue Richomme. Monsieur Bernard était très strict. Un jour, il avait ordonné à mon copain Paul d’aller au tableau car il ne connaissait pas ses tables de multiplication. Il a dû mettre ses mains sur le bureau et le maître lui a tapé sur les doigts avec une règle en métal. Paul a pleuré de douleur. Monsieur Bernard l’a ramené à sa place en lui tirant l’oreille. Il nous faisait souvent porter le bonnet d’âne quand on ne connaissait pas notre récitation. Comme ici, je devais tout le temps porter ma blouse à cause des encriers et des plumes Sergent-Major. J’avais mal au poignet à force d’écrire dans mon cahier. Je faisais de gros efforts pour espérer avoir un bon point. Monsieur Bernard nous faisait beaucoup de leçons de morale car on était plutôt dissipés. Ici, je retrouve dans ma nouvelle salle de classe le même portrait du maréchal Pétain qu’à Paris ou à Orgemont. Il est vraiment partout celui-là ! J’aime pas le voir. J’ai toujours l’impression qu’il nous surveille. En plus, il faut chanter « Maréchal, nous voilà ! » à tue-tête et gare à celui qui ne connaît pas les paroles !

Ici, je porte l’étoile jaune. Je suis pas tout seul à la porter dans la classe mais ça me fait quelque chose quand même… Si maman savait ça ! Ça me rappelle l’histoire avec mon copain Roger. Roger, il est juif. En juin 1942, avant les vacances d’été, il est arrivé tout penaud dans la cour de l’école avec son étoile. Il était pas tout seul. Beaucoup de mes copains de la rue Myrha la portaient. J’étais presque jaloux de pas être comme eux… Avec les autres, on a décidé de fabriquer une étoile jaune en papier et on l’a tous mise sur notre blouse. Le maître était d’accord. Il en a mis une lui aussi ! C’était drôle. La tête des copains quand ils ont vu qu’on était tous comme eux ! Roger s’est mis à pleurer. Par contre, maman m’a mis une sacrée correction quand je suis rentré à la maison et qu’elle a vu mon étoile. Elle a hurlé « Retire-moi ça tout de suite ! ». J’étais plus son « malinky zeits » ce jour-là…

LUNDI 25 OCTOBRE 1943

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de papy Hirsch. Je m’en suis rendu compte quand le maître a écrit la date au tableau. Il a 70 ans. Tous les ans, on fête l’anniversaire de Dieduchka le dimanche qui suit. On pourra pas le faire cette année… comme l’an dernier d’ailleurs. J’espère qu’il va bien. D’habitude, maman achète une grande bouteille de vodka pour l’offrir à papy. Elle prépare des raviolis et du pain fourré à la viande et aux légumes durant toute la semaine. Ça sent très bon. Rien que d’y penser, ça me donne faim ! On fait un grand repas le dimanche midi et après on chante des chansons en russe et en français. On s’amuse bien.

Je suis très triste de ne pas être avec papy aujourd’hui. Diedushka vit au 21, juste à côté de chez nous, dans un appartement aussi petit que le nôtre. Il est tombé malade. La dernière fois que je l’ai vu, il y a un peu plus d’un an, c’était pour lui dire au revoir. Il toussait beaucoup. Il était couché dans son lit. Ça me faisait de la peine de le voir dans cet état. Il n’arrivait même plus à rouler ses « r » qui me faisaient tant rire ! Il était triste depuis la mort de mamie Xivia. Je l’ai pas connue, mamie. Elle est partie avant ma naissance.

Je me souviens de ce que papy me racontait sur sa vie d’avant, même s’il en parlait peu. Il est né le 25 octobre 1873 à Kaunas en Lituanie. Son nom de famille est Golibrodsky. Mamie Xivia et lui ont vécu en Russie quand ils étaient jeunes mais ils ont dû quitter leur pays natal à cause des malheurs qu’on leur faisait subir. Une fois, il m’a dit que des voisins disparaissaient et qu’on ne les revoyait jamais. Il avait de plus en plus peur. Je lui ai demandé pourquoi ils étaient si maltraités en Russie. Il m’a dit que c’est parce qu’on est juifs. « Ah bon ? T’es juif papy ? ». Il m’a dit « toi aussi tu l’es ! » Ah bon ? Mais c’est quoi être juif ? Il m’a répondu : « Tu demanderas à ta mère ! » Avec mamie, ils ont fait un long voyage pour arriver en France. Il aimait pas trop remuer ces souvenirs là…

En France, papy a travaillé dur pour gagner des sous et de quoi faire vivre mamie et leurs enfants : maman et ses deux frères, Félix et Georges. Sissi m’a expliqué que comme il ne parlait pas bien le français, il n’avait pas compris tout de suite que ses enfants pouvaient avoir la nationalité française assez facilement puisqu’ils étaient nés en France, un peu comme Clara finalement. Ses parents sont polonais mais, elle, elle est française parce qu’elle est née en France. Pour maman, Félix et Georges, c’était pareil. Mais, il fallait que papy Hirsch fasse une déclaration. Dieduchka l’a faite en 1917. Sissi m’a dit que pour Xivia et lui, ça avait été beaucoup plus long. Il avait dû remplir tout un dossier compliqué avec beaucoup de papiers à donner, des rendez-vous avec un monsieur qui lui posait plein de questions. Ils ont mis deux ans pour avoir la nationalité française ! Il paraît qu’ils avaient bien fêté ça ! Papy était soulagé d’avoir mis sa famille à l’abri parce qu’il avait toujours peur qu’ils soient expulsés. Mais il était surtout très fier d’être français ! Il gardait toujours sur lui, dans la poche de son manteau, ses papiers. Partout où il allait, il les avait. Il me les montrait souvent. Je ne savais même pas lire mais il épelait les lettres et me montrait tout : les noms, les prénoms, les tampons…

JEUDI 4 NOVEMBRE 1943

Aujourd’hui, je rangeais le dortoir et pour enlever la poussière, j’ai regardé sous mon lit et j’ai aperçu une bille : elle avait la même couleur que ma bille préférée, celle que j’avais perdue dans ma course avec Roger…

Pas l’été dernier mais l’été d’avant, en 1942, un après-midi, j’étais comme d’habitude avec mon bon copain Roger à la maison, au 25. On a décidé d’aller jouer aux billes dans le square Léon. Il est grand, Roger, et il a les cheveux blonds. Il était avec moi, à l’école de la rue Richomme. On était l’un à côté de l’autre dans la classe et c’est comme ça qu’on est devenus amis. Le pauvre, qu’est-ce qu’il a ramassé comme coups de règle avec Monsieur Bernard ! C’est lui qui s’était mis à pleurer quand il a vu qu’on portait tous l’étoile jaune !

Y’avait un garde qui surveillait le portail du square. Il a interdit à Roger d’entrer parce qu’il avait l’étoile sur son gilet. Sa mère l’avait cousue. Maman, elle, elle n’a rien cousu sur nos vêtements. Par contre, elle m’a dit d’éviter les hommes en noir avec un brassard rouge. Sur la grille du square, il y avait un panneau sur lequel on pouvait lire « Réservé aux enfants. Interdit aux Juifs ». On était en colère parce qu’on voulait vraiment aller au square. Certains passants regardaient d’un air triste Roger se faire refuser l’entrée mais personne ne l’a défendu ! On a cherché un endroit pour pouvoir escalader les grilles quand même sans être vus.

Quand Roger a repéré un coin sans surveillance quelques dizaines de mètres en contrebas avec les branches d’un poirier qui dépassaient dans l’angle du parc, il a chuchoté que c’était l’endroit idéal pour escalader la palissade. Il s’est agrippé aux grilles. Il est monté vite comme un vrai chimpanzé. Je me demandais s’il allait réussir. Je ne savais pas s’il était assez fort pour grimper tout en haut. Mais alors qu’il tendait la main vers la branche, on a entendu siffler le gardien qui nous a traités de sales youpins. Il a crié qu’il allait nous faire passer l’envie de frauder et il a appelé ses collègues !

Ni une, ni deux, Roger s’est laissé retomber à mes côtés et on s’est mis à courir dans la rue des gardes sans nous arrêter, pour échapper à nos poursuivants. Au bout de la rue, je me suis cogné contre un boulanger qui allait livrer son pain et j’ai entendu ma grande collection de billes se vider de ma poche et rebondir sur le sol. Quand je me suis accroupi pour les ramasser, j’ai vu un panier de pots à lait. Roger m’a tiré par la veste et a crié de me relever et de continuer à courir. Après quelques minutes d’une course effrénée, on s’est enfin arrêtés à côté d’une fontaine Wallace. On a bu, on a ri et puis on a fini par faire une bataille d’eau. N’empêche que mes billes étaient restées dans le caniveau… Je me demande où il est, Roger, en ce moment. J’espère qu’il va bien.

JEUDI 11 NOVEMBRE 1943

Ce matin, au réfectoire, j’ai entendu Sarah réciter sa poésie. Elle a le même âge et presque la même voix que Clara. Clara…

On s’est dit qu’on se marierait quand on sera grands. Les adultes, ils rigolent mais c’est vrai ! On a tout organisé pour plus tard : je serai chauffeur d’autobus et elle, elle vendra les tickets. Si, c’est vrai !

Elle est où, ma Clara, maintenant ? Son père a été arrêté. Ça fait deux ans et demi. C’était en mai, en 1941. Je m’en souviens bien car c’était deux semaines avant mon anniversaire et un mois avant celui de Clara. Elle arrêtait pas de me dire : « J’espère que papa sera là pour mon anniversaire. Tu crois qu’il va revenir ? ». Il n’était pas là le 10 juin pour les 6 ans de Clara. Il n’est pas revenu l’année d’après non plus. Ma Clara, elle a beaucoup pleuré. Je n’ai pas réussi à la consoler. Elle m’a dit que son père était dans un camp de prisonniers à Pithiviers. On a regardé où c’est. C’est pas loin d’Orléans. Il écrivait des lettres. Il disait qu’il allait bien mais Clara le croyait pas trop. On en a parlé avec Sissi et maman. J’ai bien vu qu’elles étaient très inquiètes.

Szejwa montait souvent chercher sa fille à la maison. Elle discutait avec maman. Elles pleuraient toutes les deux. Szejwa parlait mal le français alors maman essayait de la consoler avec un peu de russe ou de yiddish. Clara m’a expliqué qu’elles n’avaient plus aucune nouvelle de leur famille restée en Pologne. Des rumeurs circulaient là-bas comme quoi les Juifs étaient exécutés ou affamés dans des quartiers où ils étaient enfermés. Ça nous faisait très peur. On jouait mais on discutait aussi de la situation. On a beau avoir 8 ou 9 ans, on n’est pas idiots !

Ils sont venus les chercher, Clara et sa mère. C’était juste au début des vacances, le 16 juillet. Il y a un an et demi. Clara et moi, on avait prévu plein de choses à faire pendant les vacances. Quand ils sont arrivés, on a entendu les cris de Szejwa. J’ai voulu descendre pour aller les défendre. Je voulais pas laisser Clara toute seule mais maman m’a interdit de sortir. Je me suis précipité à la fenêtre pour voir Clara et c’est là que j’ai vu tout ce monde dans la rue. Sissi et maman m’ont rejoint. On entendait des cris, des pleurs, des hurlements. On a vu tous ces gens avec leurs valises et les policiers français qui les encadraient. On n’a pas vu d’Allemands ! Aucun ! En face, au 28, on a vu sortir nos copains avec leurs parents. J’aurais voulu aller les aider mais qu’est-ce que je pouvais faire ? J’ai vu les frères Katz. Y’avait aussi Herbert et Siegfried, Maja et puis Jojo, Simon, Hélène et tous les autres… C’était tellement choquant ! Sissi a éclaté en sanglots et maman ne pouvait même pas bouger pour la consoler tellement elle était terrifiée. Ils sont tous partis. Il paraît qu’ils sont dans des camps. Clara est peut-être avec son père et sa mère à Pithiviers. Je pense à elle. Je pourrai jamais oublier cette journée. A partir de ce moment-là, maman a changé. Elle était constamment sur notre dos, à nous dire de faire attention. Elle était morte d’inquiétude.

JEUDI 25 NOVEMBRE 1943

On est allé se promener dans la forêt de Marly aujourd’hui. On a ramené des châtaignes. On les a fait griller. L’odeur m’a rappelé celles de Georges à Orgemont. Je le revois dans la cuisine essayer de les éplucher et pester parce qu’il n’y arrivait pas.

Après la grande rafle du mois de juillet, maman était tout le temps inquiète. Elle disait qu’on ne pouvait pas rester au 25. Je ne sais pas ce qu’elle a fait mais un matin, au mois de septembre l’an dernier, elle m’a déposé chez Jeanne et Georges à Orgemont. Et puis, elle est partie. Elle m’a laissé. Elle m’a juste dit qu’elle allait à Rennes, en Bretagne et qu’elle et Sissi reviendraient me chercher dès que possible, très vite. Elle m’a dit d’être gentil avec Jeanne et Georges.

Je me souviens que la première nuit, j’ai dormi blotti contre le foulard de maman. Je lui avais promis de pas trop le faire, pour être un grand garçon. Mais je n’ai pas réussi. Il y avait son odeur dessus et ça me manquait. Je me suis réveillé avec les joues un peu humides. En descendant les escaliers, j’espérais voir Simone dans la cuisine, en train de me préparer mon petit déjeuner… Et puis, Georges m’a dit qu’il m’avait inscrit à l’école. Ça voulait dire que j’allais rester avec eux un bon bout de temps…

Je les connaissais bien, Jeanne et Georges et leurs fils René et Noël aussi. Ils étaient des amis de la famille depuis avant ma naissance. C’est dire ! Je les ai toujours connus. Le dimanche, on allait souvent les voir à Orgemont. J’étais petit mais je m’en souviens bien ! On jouait ensemble, on faisait des cabanes avec René et Noël. J’aime bien leur maison ! Elle est grande. Il y a trois chambres, un jardin et surtout l’eau courante et des cabinets ! Un vrai luxe comparé à notre appartement ! Pour la grande toilette, il faut quand même aller aux bains douches. J’y ai plusieurs fois croisé les Allemands.

A la maison, j’essayais d’aider. Il y avait des poules qui couraient partout. C’est bête une poule ! Je ramassais les œufs parfois. Jeanne me remerciait et me disait que j’étais un bon garçon. Il y avait aussi des lapins. Jeanne m’avait dit de ne pas trop m’attacher. Même si elle m’a autorisé à en nommer un : un petit brun que j’ai appelé Rémi. Elle m’avait aussi indiqué l’endroit où les enfants se retrouvaient après l’école. Elle avait dit que comme ça, j’aurais des amis. Souvent, au dîner, Jeanne me préparait sa spécialité, la ratatouille, et c’est vrai que c’est bon ! Aussi bon que le bortsch de maman !

J’ai fait la rentrée d’octobre 1942 à l’école d’Orgemont. C’était dur car j’avais perdu tous mes copains. J’avais mis la blouse que maman m’avait achetée avant de partir à Rennes. Jeanne m’a conseillé de ne rien dire sur ma famille. C’était pour ma sécurité. Sa douceur me rappelait maman. Je l’ai écoutée. Noël a averti les autres garçons que s’ils me faisaient du mal, ils allaient avoir à faire à lui. Il a dit que René était d’accord et qu’il leur casserait la gueule. Il est grossier quand même. René est grand, ça intimide. Mais finalement, ça s’est bien passé.

Un de mes camarades, Jean, m’avait dit qu’il habitait chez une nourrice, une amie de Jeanne dans une rue pas loin. Je me demande s’il n’était pas comme moi, avec des parents qui l’avaient déposé là pour le protéger. En fait, il y avait des nourrices avec des enfants vivant chez elles dans toute la rue et même dans tout Orgemont. Je me demande s’ils étaient tous juifs, tous cachés. On ne peut pas le savoir parce que personne ne disait rien…

Jacques vivait avec nous. Un soir, il m’a dit qu’il ferait tout pour faire plaisir à Jeanne. Du coup, il s’était forcé à manger les cornichons qu’elle nous avait servis à dîner. Sa tête dégoûtée quand il me l’a raconté m’a fait beaucoup rire ! Je l’aimais bien, il était comique.

Un jour de lessive, j’ai entendu les amies de Jeanne discuter autour du café. Elles expliquaient que c’était pas facile de nourrir des familles nombreuses. Il fallait faire attention à tout mais surtout ne pas priver les enfants. Le potager était devenu un trésor qu’il fallait protéger. Jeanne et Georges l’avaient agrandi en louant un carré de terre aux abords d’Orgemont. On y allait à pied avec la brouette ! Qu’est-ce qu’on a pu jouer avec cette brouette ! On se battait toujours avec Noël pour savoir qui irait dedans. Par contre, vu qu’on la poussait à fond, je suis tombé plusieurs fois. Jeanne sermonnait pas mal ses garçons quand je revenais avec des bleus ou des égratignures, surtout la fois où je me suis ouvert la main. Elle comprenait pas que c’était drôle !

JEUDI 2 DÉCEMBRE 1943

J’ai fait un cauchemar la nuit dernière. C’était comme si je revivais mon départ de chez Jeanne et Georges. Je me souviendrai toujours de ce jour, le samedi 28 août 1943. Georges et les garçons étaient au potager à l’extérieur d’Orgemont. J’étais tranquillement en train de jouer dans le jardin quand j’ai vu une dame, l’air sévère, passer devant moi et frapper à la porte. Jeanne lui a ouvert et elle s’est présentée comme étant une assistante sociale. La femme a demandé à Jeanne de lui livrer Jacques mais il n’était plus là. Je sentais la tension monter entre elles car la dame insistait. Elle voulait connaître le nom de famille de Jacques mais Jeanne ne voulait pas le lui donner. Plus l’étrangère insistait et plus Jeanne criait. Elle n’arrêtait pas de lui dire que Jacques n’était pas là, qu’il n’y avait jamais eu de Jacques ici, qu’elle pouvait fouiller la maison si c’était ce qu’elle voulait ! Et puis, j’ai entendu l’assistante sociale prononcer mon nom et me regarder. Jeanne s’est tue immédiatement. Elle était toute pâle et avait les larmes aux yeux. Elles ont discuté quelques minutes et puis Jeanne est venue vers moi et m’a dit que j’allais partir avec cette femme, que je ne devais pas m’inquiéter, que tout irait bien. Moi, je voyais bien que Jeanne était très malheureuse. Je ne comprenais rien à la situation. Je lui ai dit que je voulais rester avec elle, Georges, Noël et René, que c’est maman qui m’avait dit de rester avec eux, que je ne la connaissais pas moi, cette bonne femme ! Plus je me mettais en colère et plus je pleurais. Pour me calmer, on est montés dans ma chambre, j’ai essuyé mes joues et je me suis mouché. Jeanne m’a pris dans ses bras. Elle m’a donné un mouchoir propre avec ses initiales brodées dessus : « J. P. ». Sans un mot, on a commencé à faire ma valise. J’ai glissé deux ou trois vêtements dedans et surtout le foulard de maman auquel je tiens tant ! Jeanne m’a donné un grand sablé pour le voyage. Elle m’a serré contre son cœur, m’a embrassé très fort, en larmes et je suis parti, avec la dame qui me tirait par le bras.

Je faisais exprès de traîner les pieds. Un moment, j’ai même lâché ma valise. Elle était assez lourde. La femme m’a dit de la reprendre. J’ai dit non. Elle m’a giflé ! Quelle peau de vache ! Je lui posais toujours les mêmes questions : Où est-ce qu’on va ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester avec Jeanne et Georges ? Maman m’a dit qu’elle viendrait me chercher chez eux ! Comment elle va faire pour me retrouver si je ne suis plus là ? Mais la peau de vache restait très vague. Elle me disait qu’on retournait à Paris et que j’allais retrouver maman et Sissi. Je ne sais pas combien de temps on a marché. Il faisait chaud. Un quart d’heure, peut être ?

A la station du Cygne d’Enghien, on a pris l’autobus. Je me suis retourné pour m’éloigner le plus possible de cette bonne femme. J’ai appuyé mon front sur la vitre et j’ai senti les larmes couler. Je repensais à tous mes bons souvenirs, à Jeanne, Georges, René, Noël, Clara, Sissi, Maman… Et puis, j’ai mangé le sablé de Jeanne. Après un long trajet, on est arrivés. J’ai reconnu la porte de Clignancourt. On est descendus et on a pris un autre autobus. L’assistante sociale avait des gestes brusques avec moi. Elle me pressait tout le temps pour que je me dépêche mais elle m’aidait pas à porter ma valise ! Parfois, elle s’adoucissait et essayait de me rassurer en me disant que j’allais retrouver ma famille. Mais j’y croyais pas trop. Quand j’ai vu l’autobus prendre la mauvaise direction, je l’ai dit à l’assistante sociale. On s’est trompés ! On va pas vers la rue Myrha !

La peau de vache me disait de me calmer mais j’ai crié qu’elle m’avait menti ! Où on allait ? Elle m’a encore donné une claque dans l’autobus devant tout le monde ! Elle m’a hurlé de me taire. J’étais tétanisé tellement elle m’avait fait mal ! On est descendus de l’autobus et j’ai vu qu’on arrivait dans la rue Lamarck. Je connais Montmartre comme ma poche. On a joué souvent dans le quartier avec les copains. On s’est arrêtés devant l’ancienne crèche, un grand bâtiment blanc. Sur la porte, étaient inscrits les mots « Foyer Lamarck ». La peau de vache m’a conduit au dernier étage, devant une porte imposante. Elle a frappé, elle est entrée. Elle m’a laissé seul dans le couloir. Elle est ressortie quelques minutes plus tard. Sans un regard pour moi, elle est repartie. Un homme m’a ordonné d’entrer. Il était assez effrayant. Il était grand. Il avait les traits du visage très sévères. Il portait des bottes et une culotte d’équitation. On l’appelait le colonel Kahn. C’était le directeur de Lamarck. Plus tard, j’ai vu que des enfants le saluaient poliment alors que les plus peureux s’en éloignaient. Son bureau était une grande pièce assez froide mais avec une belle vue sur Paris. Il m’a dit de m’asseoir et il a commencé à me questionner : mon nom, mon prénom, mon adresse et tout ce qui était déjà inscrit dans mon dossier. J’ai vite compris que ce n’était pas là que je reverrais maman et Sissi.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1943

Aujourd’hui, j’ai été convoqué dans le bureau de M. Louy. Il n’est pas gentil du tout. ll me rappelle le colonel Kahn. J’ai encore fait un cauchemar cette nuit. J’étais toujours à Lamarck.

Après mon entretien avec le colonel Kahn, on m’a emmené voir le docteur à poux. Il m’a rasé la tête ! Comme si j’étais un pouilleux ! Ça se voyait quand même que j’étais bien traité chez Jeanne et Georges ! Après, j’ai vu un vrai docteur. Il m’a fait tout plein d’examens. Il m’a aussi fait des piqûres. Ça faisait mal.

On mangeait dans un grand réfectoire. La nourriture n’était pas bonne. Elle était loin, la ratatouille de Jeanne !

Il y avait des enfants qui étaient très maigres et tristes. Je ne sais pas ce qui avait pu se passer mais ils n’allaient vraiment pas bien. Je me demandais ce que je faisais là ! Pourquoi j’étais pas resté à Orgemont ? Un garçon plus grand que moi m’a dit qu’on était dans ce foyer parce qu’on est juifs. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que ce qui m’arrive est lié au fait que je suis juif. Mais comment pouvaient-ils le savoir puisque maman avait tout fait pour que personne ne le sache ? Même moi, je ne sais pas ce que c’est qu’être juif ! Maman n’a jamais voulu m’expliquer et Dieduchka me renvoyait vers elle à chaque fois que je posais la question ! A part le mariage de papa et de maman à la synagogue, je n’ai jamais entendu parler de la religion. On n’allait pas à la synagogue. Y’a pas longtemps, j’ai voulu y aller et maman m’a dit non. Je ne sais pas pourquoi. A la maison, on ne parle pas le yiddish. On parle français avec des mots russes, parfois, mais c’est tout. Moi, je suis le « malinky zeits » de maman.

Et de toute façon, qu’est-ce que ça peut leur faire qu’on soit tous juifs ou pas ? Ça nous regarde ! Pourquoi maltraiter les gens de cette façon ? Tous mes copains et leurs familles arrêtés ! Ils sont tous devenus zinzins !

Au bout de plusieurs jours, j’avais plus de vêtements propres. Les surveillants m’ont donné un pull avec une étoile jaune cousue dessus. J’ai repensé à Roger et à l’étoile jaune que j’avais fabriquée avec du papier pour être comme lui. J’ai dû prendre d’autres vêtements pas très propres dans une grande caisse. En plus, c’était pas ma taille ! Ils étaient trop grands.

Un jour, j’ai vu l’arrestation d’une maman. Elle était venue rendre visite à son fils. Elle était morte d’inquiétude. Elle n’était pas avec son garçon depuis dix minutes que la police française est entrée et l’a emmenée. Elle criait. Son fils pleurait. C’était très violent. J’ai essayé de le consoler comme j’ai pu mais c’était impossible. Après ça, j’ai pas arrêté d’espérer que maman et Sissi ne viennent pas me voir.

J’en avais assez de Lamarck. J’avais trop faim. Je dormais mal. Certains enfants criaient la nuit. Je voulais retourner à Orgemont ! J’aurais donné n’importe quoi pour retrouver Jeanne. Je serrais son mouchoir très fort. Heureusement que j’avais pu le garder. Et le foulard de maman.

Presque tous les jours, il y avait des enfants qui partaient et d’autres qui arrivaient. Où est-ce qu’ils allaient ? Quand est-ce que moi j’allais partir ? J’espérais bien retourner chez Jeanne si je ne pouvais pas rejoindre maman… Finalement, ils m’ont conduit ici, à Louveciennes, le mardi 12 octobre dernier.

LUNDI 3 JANVIER 1944

Ça fait longtemps que j’ai pas écrit dans ce journal. C’est vrai que je parle beaucoup avec Momo. On se soutient tous les deux. Ça fait du bien.

On a dû déménager le 1er janvier parce que le Séjour de Voisins a été réquisitionné par les Allemands. Du coup, on nous a installés à côté, dans la grande maison de Monsieur Poisson. Le problème, c’est qu’elle est pas du tout prévue pour accueillir autant d’enfants. On est les uns sur les autres.

JEUDI 16 MARS 1944

Momo et moi, on en a assez de cet endroit. Ça fait longtemps qu’on se dit qu’on va s’enfuir mais à cause du déménagement, on n’a pas pu. En plus, on n’a pas de plan. Et puis, Momo ne partira pas sans Salomon. C’est son petit frère. Il a 8 ans. C’est un mioche, il ne comprend jamais rien. Il faut toujours tout lui expliquer. Il risque de cafter à tout moment. On voudrait partir parce que le directeur est méchant avec nous. Il dit aux monitrices de nous gifler quand on fait des bêtises. En plus, on a faim.

L’évasion était prévue pour ce soir à cause des nuages noirs qui cachent la lune ! Après l’appel, on est allés dans nos chambres comme d’habitude. On s’est allongés dans nos lits. On a attendu que les autres s’endorment. Il faisait tout noir quand on s’est glissés dans le couloir. Il fallait qu’on aille chercher Salomon qui était à deux chambres de la nôtre. On marchait sur la pointe des pieds. Soudain, j’ai entendu une surveillante approcher, j’ai paniqué. Je me suis mis à courir en prenant la main de Momo. Évidemment, la surveillante nous a repérés et une course poursuite a commencé. Momo et moi, on s’est retrouvés dans une impasse. La surveillante est arrivée, nous a pris par le bras et nous a emmenés dans le bureau du directeur. J’étais étonné qu’il soit réveillé à cette heure-là. J’avais peur de la punition qu’on allait avoir. Monsieur Louy nous a regardés d’un air sévère. Il a dit que jeudi prochain, on serait punis. On devra rester à l’orphelinat alors que les autres iront s’amuser dans la forêt de Marly. Il nous a dit aussi que si on essayait encore une fois de nous enfuir, ce serait pire. Cette phrase m’a glacé le sang. Je crois que finalement, cette histoire d’évasion, c’était pas une bonne idée.

De toute façon, on n’était pas prêts. C’est pas comme Marthe. Elle a réussi à s’échapper grâce à l’aide de son grand frère qui était venu la chercher. Les Allemands les ont pourchassés mais ils ne les ont jamais retrouvés. Je me demande où ils sont maintenant… Sissi pourrait peut-être essayer de venir me chercher ? Mais venir de Rennes, c’est pas la porte à côté…

JEUDI 20 AVRIL 1944

J’écris pas beaucoup en ce moment parce que j’ai rien à raconter. C’est toujours les mêmes journées qui recommencent. Si ! Bernard nous a invités au goûter dimanche prochain chez lui. On a dû lui dire non. On peut pas sortir d’ici, nous. On est surveillés.

Comme tous les jours, un homme est venu faire l’appel. Avant qu’on déménage, il venait vérifier qu’on était tous là, une fois par semaine. Depuis, le début de l’année, il vient tous les jours. Ils ont peur de quoi ? Qu’on se révolte ? Qu’on s’enfuit ? Avec Momo, on a dit qu’on retenterait pas le coup… De toute façon, on irait où ?

SAMEDI 6 MAI 1944

On est allés chez le dentiste, le docteur Bellon, aujourd’hui. La salle d’attente fait un peu peur. Les murs sont tout blancs. Il n’y avait pas de bruit. Momo et Bernard se sont mis à lire un journal qui était posé sur une petite table. Ça a été très long. Je m’ennuyais ferme. Le dentiste est venu chercher Maurice. Je savais que Momo avait peur mais il n’a pas fait de cinéma, il y est allé. Il est costaud quand même ! Plusieurs minutes après, il est revenu, l’air triomphant. Il nous a dit que ses dents étaient IMPECCABLES. Ensuite, c’était à mon tour. Je me suis installé sur le siège. Le dentiste m’a demandé d’ouvrir la bouche. Il avait mis une lampe au-dessus de moi pour mieux regarder. Après avoir examiné mes dents, il m’a dit que je n’avais rien. Je suis content ! Bernard y est allé après nous. Un monsieur âgé est rentré dans la salle d’attente. Il nous a trouvés maigres. C’est vrai qu’on a souvent faim. Je n’arrivais pas à y croire quand il nous a donné un gros morceau de chocolat. Ça faisait très longtemps que je n’en avais pas mangé ! Quand on est sortis du cabinet avec Momo et Bernard, on l’a coupé en trois. C’était très bon, le meilleur chocolat depuis que maman m’a laissé chez Jeanne ! Mais pas aussi bon que celui que je partageais avec ma Clara. Elles me manquent.

JEUDI 18 MAI 1944

Comme d’habitude, y’a pas école aujourd’hui. On est allés dans la forêt de Marly. Il faisait beau et chaud. On a marché en chantant. J’avais le foulard de maman autour du cou mais comme j’avais trop chaud, je l’ai enlevé et je l’avais dans la main. Je m’en sépare jamais. Je vais finir par le perdre un de ces jours mais c’est plus fort que moi, j’ai besoin de toujours l’avoir avec moi. C’est comme le mouchoir de Jeanne. J’ai remarqué que mon lacet était défait. J’ai donné mon foulard à Momo pour pouvoir le refaire. C’est en relevant la tête que j’ai vu que Momo jouait avec mon foulard. Je lui ai demandé de me le rendre. Il ne voulait pas. Il sait pourtant que j’y tiens ! J’ai commencé à lui courir après. Pour m’échapper, il est monté dans un arbre, ce crétin ! Je lui ai hurlé de redescendre, les larmes aux yeux. Il a perdu l’équilibre et il s’est étalé par terre. Bien fait ! Je lui en voulais. Il s’est mis à pleurer. La monitrice est arrivée en courant. J’ai commencé à paniquer quand j’ai vu que Momo n’avait plus mon foulard dans la main. Je l’ai cherché partout. Heureusement, je l’ai retrouvé dans un buisson pas loin. Il était déchiré ! J’étais en colère après Momo. Tant mieux s’il avait mal ! On est vite rentrés à l’orphelinat puisque Momo avait son bras de travers. Les autres ont râlé parce qu’on a dû rentrer plus tôt à cause de lui. Plus tard, il est revenu avec un bandage autour du bras. Il avait mal. Surtout, il était triste. Il s’est excusé. Il a dit qu’il savait pas pourquoi il avait fait ça. Il m’a juré qu’il recommencerait plus jamais. Je lui pardonne. Momo, c’est mon meilleur copain ici. Je sais bien qu’il ne veut pas me faire de mal. Il a voulu jouer. C’est tout.

JEUDI 15 JUIN 1944

Nathan, Momo et Henri ont pu écouter la radio de Monsieur Louy. Il l’avait allumée et les copains se sont planqués sous sa fenêtre ouverte pour entendre. C’est comme ça qu’on a su que les Alliés ont débarqué le 6 juin ! Denise nous l’a confirmé. On a explosé de joie ! Ils arrivent ! Tout ça, c’est bientôt terminé ! Maman et Sissi vont venir me chercher ! Je sais qu’elles finiront bien par me retrouver ici !

JEUDI 27 JUIN 1944

Ça fait presque un mois que les Alliés ont débarqué. Ils sont où les Américains ? Quand est-ce qu’ils viennent nous chercher ? Denise et les autres monitrices discutaient de ça hier. Elles aussi, elles se posent des questions. Ils nous ont pas oubliés quand même ?

LUNDI 24 JUILLET 1944

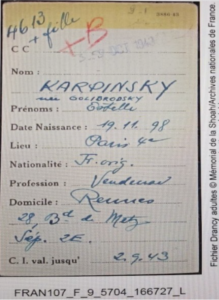

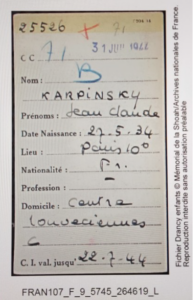

Pourquoi on est ici ? J’ai peur. C’est un drôle d’endroit. Il s’appelle Drancy. Il y a des immeubles mais ils sont pas finis. On est dans une pièce sale, au premier étage, escalier 7. On est comme dans un camp. J’ai vu des nazis et des gendarmes français qui nous surveillent. Il y a plein d’enfants ici. Il paraît qu’ils viennent tous des orphelinats de la région parisienne. On serait pas loin de 300 ! Heureusement, on est tous ensemble, tous ceux de Louveciennes. Quand on est arrivés, ils ont rempli une fiche à notre nom. Elle veut dire quoi, la lettre « B » écrite en gros et en bleu ? On a tous eu un « B » sur nos fiches et un numéro. J’ai le 25 526. Ça veut dire quoi ?

Avec Momo, on a fait un pacte. On a juré de pas se séparer, JAMAIS. Quoi qu’il se passe, on reste ensemble Salomon, Momo et moi.

Denise dit que les Alliés vont venir libérer le camp. Il faut qu’on attende. On entend tout et son contraire. J’étais dans la cour hier avec Momo et Salomon. Des adultes disaient qu’on allait bientôt partir pour une « destination inconnue », quelque part dans l’Est. Il paraît qu’on aura la belle vie là-bas même s’il faudra travailler. Un autre lui a dit que c’était faux. Comment des vieillards, des femmes fatiguées et des enfants fragiles pourraient travailler ? D’autres enfants parlent de « Pitchipoï ». Je sais pas ce que c’est… J’ai peur. Je me dis que maman et Sissi me retrouveront jamais si je pars à l’Est. A l’Est de quoi d’abord ? Elles sont où ? Pourquoi elles sont pas venues me chercher chez Jeanne avant que la peau de vache arrive ? Je ne serais pas ici !

MARDI 25 JUILLET 1944

Je me suis énervé après Momo aujourd’hui. Salomon et lui ne veulent pas se laver ni manger. Denise et Beila leur ont dit de ne pas se laisser aller, que tout allait s’arranger. J’ai pris Momo entre quatre yeux et je lui ai dit qu’il fallait qu’il se ressaisisse parce que Salomon fait tout comme lui ! Je crois qu’il a compris.

MERCREDI 26 JUILLET 1944

J’ai vu un Boche bousculer un prisonnier ce matin. Il lui a hurlé « Schnell ! ». « Schnell, Schnell ! », c’est ça qu’ils disaient samedi dernier quand ils sont venus nous chercher à Louveciennes. On a été réveillés par des cris et des pleurs à 6 heures du matin. Ils ont tambouriné sur les portes pour qu’on se presse. « Schnell, Schnell ! ». Denise et Beila s’occupaient des petits. Même Monsieur Louy, sa femme et Michèle ont été arrêtés. On m’a dit qu’ils ont été relâchés, pas nous… J’ai pas eu le temps de prendre ma valise mais j’avais mon cartable. J’y ai fourré deux, trois vêtements et surtout mon foulard, mon mouchoir, mon cahier, mon plumier et mon encrier. Alors qu’on était près du portail, j’ai vu Nathan filer droit devant lui. Et puis, on l’a vu revenir… Un nazi le tenait fermement par le bras. Nathan grimaçait de douleur. On nous a fait monter dans un autobus. On était serrés. Aucun de mes amis ne comprenait ce qu’il se passait. La seule chose qui nous rassurait, c’était qu’on était ensemble. Les monitrices essayaient de cacher leur inquiétude. Pour nous occuper, elles voulaient qu’on chante mais Momo et moi, on ne voulait pas chanter !

DIMANCHE 30 JUILLET 1944

Il paraît qu’on part demain. Le convoi 77. Les Alliés ne viendront pas et nous, on part à l’Est. Je laisse le journal ici, dans cette pièce où on dort. Comme ça, maman et Sissi sauront où venir me chercher et tout ce qu’il s’est passé.

Maman, viens chercher ton malinky zeits !

ÉPILOGUE

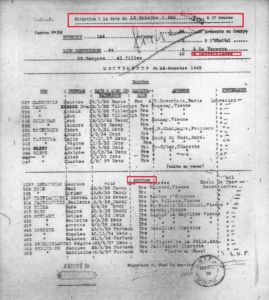

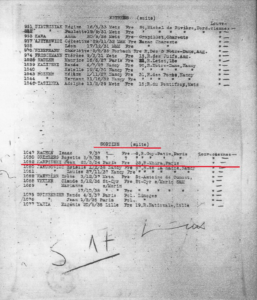

Le convoi 77 part de la gare de Bobigny le lundi 31 juillet 1944 emportant 1310 personnes dont 324 enfants vers Auschwitz. Seules 250 reviennent de cet enfer.

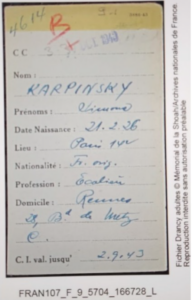

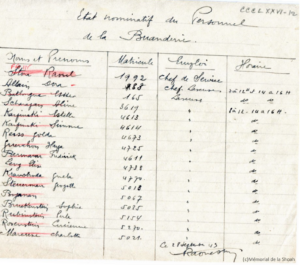

39 victimes viennent de Louveciennes dans ce convoi : 34 enfants et 5 monitrices. Parmi eux : Jean-Claude Karpinsky, Maurice et Salomon Wasser.

Il n’y a que trois survivantes, trois monitrices. Aucun enfant ne revient.

L’une d’entre elle, Denise Holstein a écrit un livre « Je ne vous oublierai jamais mes enfants d’Auschwitz », publié en 1995. Elle y raconte le voyage et l’arrivée à Auschwitz.

Elle écrit : « […] On nous emmène dans une petite gare, près de Drancy (j’apprendrai plus tard que c’est celle de Bobigny), où nous sommes obligés d’embarquer avec nos baluchons, dans des wagons à bestiaux garés sur des voies à l’écart. A midi, le convoi s’ébranle. Mille trois cents personnes dans des conditions incroyables, entassées avec quelques matelas, des seaux, à peine de quoi boire alors qu’il fait vraiment très chaud et qu’il n’y a que de très petites ouvertures pour laisser passer un peu d’air. En revanche, nous ne manquons pas d’une nourriture que personne ne peut avaler (des sacs de farine, des pommes de terre…) que les Allemands récupéreront à l’arrivée. Nous sommes soixante dans notre wagon, dont une cinquantaine d’enfants et je suis la seule monitrice. Bien sûr je suis un peu déboussolée. Heureusement, Beila et des garçons que j’ai connus au centre Lamarck m’apportent leur aide. Quant aux autres adultes, ils sont odieux et ne supportent pas d’être dérangés par les enfants qui, vu le manque de place, les bousculent, font du bruit et se plaignent de la chaleur, de la soif, du manque d’air. Je porte un brassard qui me permet de descendre, quand le train s’arrête, pour aller chercher toute l’eau que je peux rapporter dans des récipients de fortune et vider les seaux hygiéniques qui, d’ailleurs ont déjà débordé dans les wagons. J’ai aussi au moins la chance de pouvoir prendre l’air, boire un peu plus que les autres et faire un brin de toilette. Mais les arrêts sont rares. Dès le premier soir, nous passons le Rhin et le voyage continue, de plus en plus pénible, et toujours sans savoir où nous allons.

La troisième nuit, arrêt brutal. Les portes sont violemment ouvertes et les enfants qui s’étaient, enfin, pour la plupart, endormis, sont réveillés par des hurlements : « Raus ! Schnell ! » (« Dehors ! Vite ! »). Il faut les habiller, récupérer un peu partout les affaires des uns et des autres. Ils sont terrorisés, tirés dehors par des hommes en costumes rayés de bagnards qui ne parlent pas français et qui ne laissent personne emporter de bagage. J’en vois un qui a une allure un peu moins sinistre que les autres, quoique la tête rasée et l’air un peu hagard. Il a de grands yeux bleus et il me semble qu’il doit être français. En effet, mais il me dit de remonter dans le wagon, afin qu’on ne voit pas qu’il me parle. Alors, il me dit que nous sommes à Auschwitz, que c’est l‘horreur, qu’on doit travailler, qu’il n’y a pas de place pour se coucher, très peu de nourriture, juste de quoi ne pas mourir. Il me dit : « Surtout, ne prends pas de gosse dans les bras ». Je ne comprends pas, je lui demande pourquoi. « Tu comprendras d’ici quelques jours. » Puis, me montrant les petits : « Tu vois, ça va faire du savon ». Drôles de propos qui, apparemment, ne veulent rien dire. Je pense qu’il est fou. Je lui demande quand même s’il connaît des Holstein dans ce camp. Ça le fait sourire : « Nous sommes peut-être plusieurs millions dans ce camp et je te conseille de ne plus demander des nouvelles de ta famille, de ne plus y penser. »

Cette fois, la situation est terriblement angoissante et, comme en descendant du wagon je vois une petite fille, toute seule, qui pleure, je la prends par la main. L’homme vient vers moi et, sur un ton très autoritaire, me dit : « Tu n’as pas compris ? Ne prends pas d’enfant par la main ! » Alors, le coeur serré, je laisse la petite au milieu de la foule et je marche seule le long de la voie ferrée, comme on nous l’ordonne. Il fait nuit, mais des projecteurs nous éclairent violemment. Un peu plus loin, en travers de la route, il y a cinq ou six Allemands. L’un d’eux, plus grand que les autres, fait des gestes avec sa cravache sans rien dire, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, je me rends compte que tous les petits enfants partent d’un côté, avec les personnes âgées. De l’autre, il ne doit rester que des gens qui ont entre environ dix-huit et trente-cinq ans. Des familles sont ainsi brutalement séparées sans aucune explication. Peu importe qu’on soit mari et femme, mère et enfant, frère et sœur. Ce sont des scènes déchirantes, des gens s’accrochent les uns aux autres, mais les Allemands ne se laissent pas attendrir et frappent violemment ceux qui sortent du rang. Terrible sensation de terreur. Ou bien, ils envoient du même côté, toujours du côté des enfants, ceux qui ne veulent pas être séparés. C’est aussi par là que je vois partir mon amie Beila, avec son frère et sa sœur. Et c’est là que disparaissent les enfants de Louveciennes et des autres centres de l’UGIF, et surtout les neuf petits dont je me suis occupée pendant plusieurs mois, auxquels je me suis tellement attachée.

Tout se passe très vite et je suis incapable de dire si cette scène dure deux heures ou une demi-heure. Tout est rapide, brutal. Les Allemands procèdent à cette sélection avec une grande froideur, comme s’il s’agissait de bestiaux au marché. Les autres sont poussés dans des camions qui les emmènent tandis que, nous, nous avançons dans un paysage sinistre de baraques en bois, entre deux rangées de fils de fer barbelés… […] »

POSTFACE

LES ORIGINES DE LA FAMILLE DE JEAN-CLAUDE KARPINSKY

La famille maternelle de Jean-Claude Karpinsky est d’origine russe. Sa mère s’appelle Estelle Golibrodsky. Elle est née en 1898. Elle a deux frères : Félix né en 1900 et Wolf appelé aussi Georges né en 1902. Les parents se nomment Hirsch et Xivia Golibrodsky. Ils ont quitté la Russie sans doute pour fuir les pogroms. Ils s’installent en France l’année de naissance d’Estelle en 1898. Ils vivent comme beaucoup de Juifs exilés et récemment immigrés en France dans le Pletzl, le quartier du Marais puis assez rapidement, ils remontent vers le nord et habitent dans le 18e arrondissement, non loin de Montmartre. A la veille de la Première Guerre mondiale, la famille Golibrodsky revient vivre dans le Marais, au 130 rue Vieille du Temple.

On sait très peu de choses sur Michel Karpinsky, le père de Jean-Claude. On sait qu’il est né en Russie, à Port-Pétrovsk le 22 mars 1897. C’est un immigré russe lui aussi. Il est peintre en bâtiment.

Estelle et Michel se marient le 15 novembre 1923 à la mairie du 3e arrondissement de Paris. Le mariage religieux est célébré dans la synagogue de la rue des Tournelles trois jours plus tard. Le jeune couple s’installe au 25 rue Myrha, dans le 18e arrondissement.

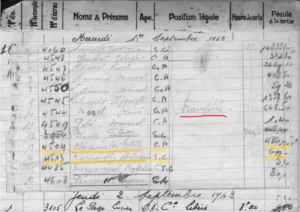

Estelle et Michel accueillent leur premier enfant, une fille prénommée Simone, née le 21 février 1926 puis Jean-Claude qui naît le 27 mai 1934.

Un problème se pose car Michel n’est plus dans le domicile familial lors du recensement de 1931. Estelle est inscrite comme le « chef de famille ». Michel disparaît. On ne le trouve nulle part. Dans ces conditions, on peut se demander s’il est bien le père biologique de Jean-Claude.

LA RAFLE DU VEL D’HIV, LE MOMENT OÙ TOUT BASCULE

Elle a lieu les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Entre 4100 et 4500 policiers et gendarmes français sont mobilisés. Clara et Szejwa Szmulewicz qui vivent au premier étage à gauche du 25 rue Myrha sont arrêtées puis enfermées dans le Vel d’Hiv dans des conditions effroyables avant d’être envoyées à Pithiviers. Elles sont séparées. Szejwa part de Pithiviers pour Auschwitz dans le convoi n°16, le 7 août 1942. Quant à Clara, elle fait partie de ces enfants qui sont ramenés à Drancy dans un état épouvantable, hagards, terrorisés. Elle part pour Auschwitz dans le convoi 22, le 21 août 1942. Elles étaient seules dans l’appartement car Syzja, le père de famille, avait été arrêté un an auparavant en mai 1941, lors de la rafle du billet vert. Il est parti de Pithiviers pour Auschwitz dans le convoi n°4, le 25 juin 1942.

La famille Szmulewicz n’est pas la seule à avoir été arrêtée dans la rue Myrha. Sur les 83 personnes raflées dans cette rue, 53 soit les 2/3 ont été déportées entre le 17 juillet et la fin du mois d’août 1942. Tous ces gens sont des victimes de la rafle du Vel d’Hiv. Seuls 3 habitants sur les 83 survivent. On estime que 12884 personnes ont été arrêtées les 16 et 17 juillet 1942 à Paris.

Pourquoi les Karpinsky ont-ils été épargnés lors de la rafle du Vel d’Hiv ? Il est fort probable que leurs noms ne figurent pas sur les listes de la police française puisque Estelle, Jean-Claude et Simone sont français. De plus, il est aussi quasiment certain que ni les Karpinsky, ni les Golibrodsky ne se sont faits recenser à la préfecture comme Juifs en 1940. Leurs noms n’apparaissent dans aucun fichier connu.

On peut penser que la rafle du Vel d’Hiv décide Estelle à quitter Paris. Terrorisée, elle cherche une solution. Passer sous les radars en ne se faisant pas recenser à la préfecture comme juifs ne suffit plus. Ne pas avoir cette inscription « Juif » sur sa carte d’identité ne suffit plus. Ne pas porter l’étoile jaune ne suffit plus. Il faut partir.

RENNES ET ORGEMONT

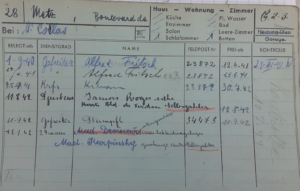

Le 12 septembre 1942, Estelle Karpinsky s’installe à Rennes, au 28 boulevard de Metz, dans la chambre d’une maison réquisitionnée par les autorités allemandes. Où est Simone ?

Pourquoi Estelle est-elle à Rennes ? Elle est au beau milieu des soldats allemands car l’école Jeanne d’Arc juste à côté est occupée par les nazis. Estelle paye le loyer de sa chambre. Donc, elle gagne de l’argent. Comment ? Un officier allemand l’a autorisée à vivre dans cette chambre qu’elle partage avec Madame Deviscour. Cette dernière travaille dans un entrepôt de vêtements militaires. Que fait Estelle ? Elle a quitté Paris or les Juifs avaient interdiction de déménager. Elle a pu le faire puisqu’elle n’est pas recensée comme juive. Son nom ne figure pas dans le fichier des Juifs de mai 1943 de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Sa carte d’identité ne porte pas la mention « juive » sinon comment pourrait-elle vivre dans ce quartier truffé d’Allemands ? Elle parle sans doute leur langue comme son frère Félix. Elle peut se débrouiller à Rennes.

Avant de partir, elle a confié son fils à Jeanne et Georges Ponchaud qui vivent dans la cité ouvrière d’Orgemont à Argenteuil au nord ouest de Paris. Beaucoup de familles d’Orgemont accueillent des enfants juifs qui sont placés chez les nourrices. Ils sont entre 40 et 50. Ils sont cachés quand la situation devient très dangereuse pour eux.

Estelle doit connaître Jeanne et Georges. Elle n’aurait pas laissé son fils chez des inconnus. On peut supposer que les deux familles se connaissent très bien, depuis des années.

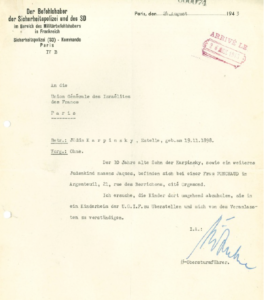

Estelle et Simone sont arrêtées à Rennes et incarcérées dans la prison Jacques Cartier le mercredi 1er septembre 1943. Elles sont à Drancy le lendemain. Fin août, la Gestapo à Paris reçoit l’information des autorités allemandes à Rennes que Jean-Claude Karpinsky et un autre enfant prénommé Jacques sont hébergés chez Madame Ponchaud. L’ordre est donné à une assistante sociale de ramener immédiatement les deux garçons au centre Lamarck, à Paris. Seul Jean-Claude est retrouvé. Jacques a disparu. Il a peut-être été caché ailleurs…

Que s’est-il passé ? Pourquoi Estelle est-elle arrêtée après avoir passé un an incognito à Rennes ? A-t-elle été dénoncée ? Que faisait Simone à Rennes ? Pourquoi Estelle a-t-elle avoué que Jean-Claude était à Orgemont ? A-t-elle été torturée ? Autant de questions sans réponse.

Estelle ne pourra jamais venir chercher son fils. Elle est déportée avec sa fille Simone dans le convoi 60 vers Auschwitz le 7 octobre 1943 quand Jean-Claude se trouve encore à Lamarck.

Quelques jours plus tard, le 12 octobre, il est envoyé à Louveciennes, dans l’orphelinat du Séjour de Voisins. Il déménage encore le 1er janvier 1944 comme tous les enfants car la belle bâtisse est réquisitionnée par les Allemands qui s’y installent. En toute urgence, les enfants et leurs monitrices sont relogés dans la maison de Monsieur Poisson, plus petite située 18 rue de la Paix, juste à côté. Ils y restent jusqu’à ce sinistre jour du 22 juillet 1944 où ils sont tous arrêtés et internés à Drancy sur ordre d’Aloïs Brunner. Cet officier SS dirige le camp. L’avancée des Alliés, les actions des résistants de plus en plus nombreuses hystérisent les nazis. La tentative d’attentat contre Hitler le 20 juillet 1944 inquiète les hauts dignitaires du régime qui se concentrent sur ce qu’il se passe à Berlin. A Paris, Aloïs Brunner a les mains libres pour agir à sa guise. Il est obsédé par l’idée de remplir un dernier grand convoi vers Auschwitz. Il n’a pas assez d’adultes ? Qu’importe ! Il le complète avec des enfants voire même des nourrissons. Ainsi, les 21 et 22 juillet 1944, les 324 enfants placés dans les différents orphelinats de la région parisienne sont raflés et enfermés à Drancy. Ils partent vers Auschwitz le 31 juillet 1944 dans le convoi 77.

REMERCIEMENTS

Ce journal a été écrit par les élèves de la classe de 3ème 3 guidés et corrigés par Mesdames Dréan et Tanguy. Il n’aurait jamais vu le jour sans l’association Convoi 77 qui s’attache à sortir de l’oubli toutes les victimes de ce convoi. Un grand merci à :

Johanna BELLEC

Jeanne BELLIARD

Swany CASTAIGNE

Noé CLOAREC

Lana-Marie COSTEY

Isis DINHUT-PECHARD

Christian EYMERY

Rose GUERIN

Awen GUERN

Emma JOUANNIC

Lucas JUNG

Ethan LARVOR

Justin LASZCZAK

Lou LE GRAS

Yanis MAHO

Malyssia OSTROWSKI

Timothée PHILIP

Loane PIERRE

Inès RAÏ

Ninon RICHEUX

Brayan ROBINS

Jérémy TANGUY

Maya TIREL

Mickaël WALLYN

Juliette ZANNONI RAITHIER

Les élèves et Mme Tanguy remercient chaleureusement toutes les personnes qui nous ont permis de retracer le parcours du « p’tit Jean-Claude », particulièrement Madame Corinne Kalifa et Monsieur Gorely qui ont mis toute leur énergie et leur savoir-faire pour faire avancer l’enquête.

Nous remercions également Madame Dréan, professeur de Français et Madame Bidon, professeur documentaliste qui nous ont accompagnés dans l’aventure avec un enthousiasme constant sans oublier Madame Praz, professeur d’Education musicale pour son implication dans la partie musicale.

Une chanson yiddish de 1932 : Belz, Mayn Shtetele Belz a ponctué cette émission. Elle est interprétée par Noëmi Waysfeld et Blik. Noëmi Waysfeld nous a très gentiment permis d’utiliser cette magnifique chanson. On peut la retrouver sur l’album Kalyma, Musique Yiddish Russe. Les musiciens sont Thierry Bretonnet à l’accordéon, Florent Labodinière à la guitare et Antoine Rozenbaum à la contrebasse. Des élèves de la classe chantent le refrain et le premier couplet. Swany Castaigne, notre violoniste a joué ce refrain accompagnée par Madame Praz au piano. Elles ont également interprété la musique du film La Passante du Sans-Souci de Georges Delerue.

Merci à Swany Castaigne, à Malyssia Ostrowski qui a prêté sa voix à Jean-Claude, à Lana-Marie Costey qui a lu l’épilogue et une partie de la postface ainsi qu’Isis Dinhut-Péchard. Merci à Juliette Zannoni Raithier qui a lu les remerciements. Merci aussi à Mesdames Bidon et Praz qui ont réalisé une partie du montage de l’émission.

L’ENQUÊTE :

DES CERTITUDES ET DES HYPOTHÈSES

CHAPITRE I – LA FRANCE : UN ESPOIR, UNE LUMIÈRE

La mère de Jean-Claude s’appelle Estelle. Le père d’Estelle, le grand-père de Jean-Claude est Hirsch Golibrodsky. Il est né le 25 octobre 1873 en Russie. La mère de Hirsch s’appelle Esther et son père Wolf Golibrodsky. La sonorité du prénom « Esther » est proche de celle du prénom « Estelle ».

La mère d’Estelle s’appelle Xivia Abel. Elle est née le 9 mars 1875 en Russie comme Hirsch. Son père s’appelait Félix Abel et sa mère, Anna Colombe.

Dans son dossier de demande de naturalisation, Hirsch indique qu’il est arrivé en 1898 et qu’il n’a pas vécu ailleurs qu’à Paris. Dans une lettre écrite le 1er décembre 1919 au ministre de la justice pour demander sa naturalisation, Hirsch écrit qu’il est né à Rechein, dans le gouvernement de Kowno en Lituanie. A l’époque, la Lituanie fait partie de l’Empire russe. Elle en est une division administrative. Il y a une capitale appelée Kowno, en allemand, plus connue sous le nom de Kaunas. Grâce à une lettre écrite par Félix, un des fils de Hirsch en 1961, on sait que les membres de la famille parlent l’allemand. Ce n’est pas si étonnant dans une région proche de l’empire allemand. D’autre part, les Juifs en Russie sont contraints de vivre dans la partie ouest du pays. Cette obligation n’est pas la seule mesure antisémite dont ils sont victimes. En effet, les pogroms sont fréquents dans le pays à la fin du XIXème siècle. Est-ce pour cette raison que les deux parents d’Estelle ont fui leur pays comme bien d’autres avant eux ? Joseph Joffo l’évoque très bien dans Un sac de billes [1] :

« […] Mon grand-père avait douze fils, était un homme riche et généreux, connu et estimé des habitants d’un grand village au sud d’Odessa, Elysabethgrad en Bessarabie russe.

Il vivait heureux et régnait sur la tribu jusqu’aux jours où commencèrent les pogroms.

Ces récits ont bercé mon enfance, je voyais les crosses des fusils s’enfoncer dans les portes, brisant les vitres, la fuite éperdue des paysans, les flammes courant sur les poutres des isbas, il y avait dans mes yeux un tourbillon de lames de sabre, d’haleines de chevaux lancés, des lueurs d’éperons et par-dessus tout, se détachant dans la fumée, la figure gigantesque de mon aïeul Jacob Joffo.

Mon grand-père n’était pas homme à laisser massacrer ses amis sans rien faire.

Le soir il quittait sa belle robe de chambre à ramages, descendait à la cave et, à la lumière d’une lanterne sourde, il revêtait des bottes et des habits de moujik. Il crachait dans la paume de ses mains, les frottait contre la muraille et les passait ensuite sur son visage. Noir de poussière et de suie, il partait alors seul dans la nuit, en direction du quartier des casernes et des bouges à soldats. Il guettait dans l’ombre et lorsqu’il en voyait trois ou quatre, sans hâte et sans colère, avec l’âme pure du juste, il les assommait en leur cognant le crâne contre les murs puis rentrait chez lui, satisfait, en chantonnant un air yiddish.

Et puis les massacres s’amplifièrent et grand-père comprit que ces expéditions punitives n’étaient plus efficaces et y renonça à regret. Il convoqua la famille et lui apprit avec tristesse qu’il lui était impossible à lui tout seul d’assommer les trois bataillons que le tsar envoyait dans la région.

Il fallait donc fuir et vite.

Le reste de l’histoire est une cavalcade animée et pittoresque à travers l’Europe, la Roumanie, la Hongrie, l’Allemagne où se succèdent les nuits d’orage, les beuveries, les rires, les larmes et la mort. […]

La lampe faisait des ombres sur la tapisserie et les bras de papa s’agitaient au plafond. Les murs se peuplaient de fuyards, de femmes terrifiées, d’enfants tremblants, aux yeux d’ombre inquiète, ils quittaient des villes sombres, pluvieuses aux architectures tarabiscotées, un enfer de passés tortueux et de steppes glaciales, et puis, un jour, ils franchissaient une dernière frontière. Alors le ciel s’éclairait et la cohorte découvrait une jolie plaine sous un soleil tiède, il y avait des chants d’oiseaux, des champs de blé, des arbres et un village tout clair, aux toits rouges avec un clocher, des vieilles à chignons sur des chaises, toutes gentilles.

Sur la maison la plus grande, il y avait une inscription : « Liberté – Egalité – Fraternité ». Alors, tous les fuyards posaient le balluchon ou lâchaient la charrette et la peur quittait leurs yeux car ils savaient qu’ils étaient arrivés.

La France.

J’ai toujours trouvé l’amour des Français pour leur pays sans grand intérêt, c’est tellement compréhensible, c’est naturel sans doute, sans problème, mais moi je sais que nul n’a aimé autant ce pays que mon père né à huit mille kilomètres de là. […] »

Les Juifs d’Europe de l’Est et de Russie qui immigrent en France après avoir fui les pogroms, s’installent souvent à Paris, dans le quartier du Marais appelé le Pletzl où ils peuvent obtenir une aide de la communauté juive. Les Golibrodsky ne font pas exception à la règle. Quand ils arrivent en France en 1898, ils habitent d’abord dans le Marais, 3 rue des jardins Saint-Paul. Michel Karpinsky qui immigre plus tard vit rue Saintonge, également dans ce quartier. Très vite, la famille Golibrodsky déménage dans le nord de la capitale, au pied de la butte Montmartre, impasse Letort. Ils y habitent plusieurs années avant de redescendre à la fin du mois de juillet 1914 dans le Marais pour vivre dans un appartement situé au 130 rue Vieille du Temple.

Xivia et Hirsch ont trois enfants : Estelle, née en 1898, puis Félix (prénommé comme le père de Xivia) né le 20 août 1900 et Wolf (qui porte le nom du père de Hirsch) appelé aussi Georges, né le 6 février 1902. Quand Felix naît, ils sont au 30 rue Letort. Quand Wolf naît, ils sont au 3 impasse Letort. Peut-être est-ce une erreur de l’officier de l’état civil. Dans tous les cas, Estelle, Félix et Wolf vivent leur tendre enfance à Montmartre au point que Félix, dans sa lettre de 1961, se qualifie de « titi parisien », de « petit Poulbot », en évoquant ses jeunes années dans le quartier populaire.

La famille n’est pas riche. Hirsch est peintre en bâtiment. Xivia est couturière et vend des vêtements sur le marché du Carreau du Temple où on trouve des produits bon marché. Les Golibrodsky s’installent dans le Marais la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, à la fin du mois de juillet 1914. On peut imaginer une vie difficile faite de restrictions et de privations. Mais, la solidarité doit aussi régner dans cet immeuble du 130 rue Vieille du Temple. Les voisins deviennent des amis de la famille comme Adolphe Pawlosku, tailleur, un des deux témoins du mariage d’Estelle. Xivia ne signe pas l’acte de mariage de sa fille en 1923. Sans doute n’écrit-elle pas très bien le français. Hirsch a-t-il suivi des cours du soir pour apprendre la langue, gage d’une meilleure intégration ?

A partir de 1917, Hirsch veut que ses enfants aient la nationalité française sans contestation possible. Dans son ouvrage, Laurent Joly explique clairement la procédure pour obtenir la naturalisation : « […] Depuis la loi de 1889 sur la nationalité, tout enfant d’étranger né en France est français à titre précaire ; il le devient définitivement à 21 ans s’il ne fait aucune démarche contraire. Mais son père a la faculté de signer une « déclaration » de naturalisation en son nom dès sa naissance. Cet acte fait de l’enfant un Français à titre irrévocable. […] Le gouvernement du maréchal Pétain n’y touchera pas : un enfant de juifs étrangers devenu français par déclaration le demeure « à titre définitif » selon la formule administrative courante. » [2] Hirsch n’attend pas les 21 ans de ses enfants. Il prend les devants et fait une déclaration auprès du juge de paix du 3ème arrondissement de Paris pour ses trois enfants en même temps : le 21 avril 1917. Estelle a 19 ans, Félix, 17 et Georges, 15. Hirsch n’a pas effectué les démarches dès la naissance des enfants. Sans doute, n’était-il pas informé de la loi française à cette époque car il venait d’arriver en France. C’est surtout l’année qui interpelle car la révolution a eu lieu en février, en Russie, cette année-là. Celle d’octobre couve. Peut-être, Hirsch a-t-il eu peur que les autorités françaises cherchent à expulser des Russes potentiellement révolutionnaires ?

Il fait une demande de naturalisation pour son épouse et lui-même le 10 octobre 1919. Commence alors un long parcours du combattant qui aboutit enfin, au bout de deux ans, au décret du 21 octobre 1921. Ce texte officialise l’obtention de la naturalisation pour les deux époux. Ce combat fut long mais les multiples démarches de Hirsch permettent d’en apprendre beaucoup sur la famille. Ainsi, quand le fonctionnaire qui s’occupe de son dossier lui demande pourquoi il veut être naturalisé, Hirsch répond qu’il veut la même nationalité que celle de ses enfants. Il déclare qu’il « a perdu tout esprit de retour dans son pays et qu’il a une attitude politique correcte. » Que peut bien signifier « une attitude politique correcte » pour un Russe en 1919 ? On peut bien évidemment penser que les autorités françaises craignent des accointances avec les Bolchévicks. Hirsch explique aussi qu’il a continué à exercer sa profession pendant la Grande guerre.

Hirsch obtient une carte d’identité française délivrée par la Préfecture de police le 22 octobre 1941. Une lettre de la belle-fille de Félix, écrite bien des années plus tard, en 1971, explique que Hirsch ne se séparait jamais de ses papiers officialisant sa nationalité française. Il y tenait énormément. Est-ce parce qu’il en était fier ou par peur d’être arrêté ? Un peu des deux sans doute…

En tous les cas, il faut retenir que la famille Golibrodsky est française à part entière depuis 1917 pour les enfants et 1921 pour les parents.

L’impasse Letort :

Auteur : Catherine Tanguy, 2022.

Le 130 rue Vieille du Temple :

Auteur : Catherine Tanguy, 2022.

CHAPITRE II – MICHEL, L’ABSENT

Estelle grandit aux côtés de ses deux frères. Elle passe une grande partie de son enfance à Montmartre. Elle a 16 ans quand la famille déménage au 130 rue Vieille du Temple. Elle travaille. Elle est vendeuse, brocanteuse. Michel Karpinsky rencontre-t-il Estelle par l’intermédiaire de son père ? On peut l’imaginer car Michel exerce la même profession que son futur beau-père : il est peintre en bâtiment. On sait peu de choses sur Michel. ll est né en Russie, à Port-Petrovsk le 22 mars 1897. Ce lieu n’existe plus. Par contre, Petrovsk existe encore, sur un affluent de la Volga, un peu plus au nord de Saratov. Petrovsk fait partie de l’oblast de Saratov. Sur l’acte de mariage, on apprend que le père de Michel est décédé. Il s’appelle Siméon Karpinsky. Sa mère se nomme Anna Goricrvili. Elle est sans profession et vit à Port-Petrovsk. Quand Michel est-il venu vivre à Paris ? Pourquoi a-t-il quitté la Russie ? Sans doute pour la même raison que ses beaux-parents : fuir l’antisémitisme. Michel parle-t-il français ? L’usage de la langue doit être difficile pour cet immigré nouvellement arrivé. Il est fort probable que Michel, Hirsch, Xivia et Estelle se parlent en russe ou peut-être en yiddish.

Estelle et Michel se marient le 15 novembre 1923 à la mairie du 3ème arrondissement de Paris. Il a 26 ans. Elle en a 25. Un mariage religieux est célébré dans une des plus grandes synagogues de Paris, celle de la rue des Tournelles, le 18 novembre 1923. Lorsqu’il épouse Estelle, Michel habite au 16 rue de Saintonge à Paris, non loin de la rue Vieille du Temple. Après le mariage, le jeune couple remonte dans le nord de la ville et s’installe à Montmartre, au 25 rue Myrha. Ce petit appartement situé dans les étages de l’immeuble devient le cocon familial.

Estelle et Michel accueillent leur premier enfant, une fille, le 21 février 1926. Elle s’appelle Simone (comme Siméon, le père de Michel). Le bonheur n’est pas sans nuages. Un problème se pose puisque si Michel est présent dans le logement lors du recensement de 1926, il n’y est plus lors du recensement de 1931. Que s’est-il passé pour qu’Estelle se considère comme « chef de famille » ? Elle ne divorce pas. Elle n’est pas veuve. Elle se déclare « séparée » sur sa fiche de Drancy en 1943. Michel l’a quittée mais elle ne peut sans doute pas divorcer. Si le divorce civil est possible, dans la religion juive, il doit être aussi validé par les autorités religieuses grâce à l’octroi du « guett ». Ainsi, même si le sujet n’est pas un tabou dans la famille Golibrodsky puisque Félix et Wolf ont divorcé, sans le « guett », point de divorce pour Estelle. « Le guett est un document daté et certifié par des témoins dans lequel le mari exprime son intention de divorcer de sa femme et de rompre tout lien avec elle »[3]. Le guett est à l’initiative du mari. Pourquoi Michel n’a-t-il pas entamé la procédure ? A-t-il disparu sans pouvoir libérer Estelle du mariage religieux ? A-t-il refusé de le faire ? Quels sont les liens entre Estelle et Michel ? Les travaux de Géraldine Gudefin apportent un nouvel éclairage sur la situation des époux Karpinsky. En effet, cette chercheuse affiliée à l’Université Hébraïque de Jérusalem indique que les « tribunaux français refusèrent entre 1900 et 1939 d’accorder le divorce civil aux Juifs originaires de Russie et non naturalisés. […] En outre, cette jurisprudence eut un impact sur la possibilité de divorcer religieusement en France car le Beth Din de Paris se vit obligé de refuser de superviser les divorces de Juifs russes par peur de contrevenir à la loi civile. » Donc, Michel n’a peut-être tout simplement pas pu divorcer…

Où est passé Michel ? Il est impossible de le savoir. Il s’est comme volatilisé. Pourtant, Jean-Claude naît le 27 mai 1934. Le père déclaré est Michel Karpinsky. Il n’y a guère que deux solutions : soit Michel et Estelle se voient encore malgré la séparation, soit Michel n’est pas le père biologique de Jean-Claude. Le choix du prénom de ce deuxième enfant étonne aussi. Jean ou Claude ne font pas partie de la liste des prénoms traditionnellement choisis dans la famille. Il est visiblement habituel de préférer le prénom d’un aïeul, afin de lui rendre hommage et d’affirmer une continuité filiale. Pourquoi cette interruption avec Jean-Claude ? Est-ce une volonté de rompre avec le passé ? Est-ce une manière d’établir un lien avec le père biologique de l’enfant si ce n’est pas Michel ?

CHAPITRE III – UN PETIT NID DOUILLET, LE 25 RUE MYRHA

L’immeuble compte une vingtaine d’appartements. 60 personnes y habitent. Ces résidents se connaissent bien car ils vivent-là depuis longtemps. On peut imaginer que l’appartement des Karpinsky est constitué de deux petites pièces avec un coin cuisine et une machine à coudre posée sur une table. Il n’y a pas d’eau courante ni de toilettes. Il faut aller sur le palier. Les habitants vont aux bains douches pour se laver.