Max DOMBLATT (1918-1964)

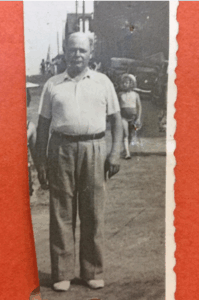

Portrait de Max Domblatt

Source : DOMBLATT Max, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-876-11

Max Domblatt naquit dans une famille polonaise, immigrée en France au début du XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, de nombreux jeunes Polonais quittèrent leur pays chaque année pour effectuer dans l’agriculture, l’industrie et les usines d’armement un travail saisonnier en France s’étendant d’avril à octobre, de 1908 jusqu’en 1914. Les émigrés étaient logés dans des baraquements et camps temporaires dans des conditions généralement très difficiles, de plus les salaires étaient généralement faibles.

On estime qu’environ 10 000 Polonais arrivaient chaque année pour faire ce travail. Nous supposons notamment que Jean et Léa Domblatt, les parents de Max, participèrent à ce mouvement de population et décidèrent de s’installer en France durablement après la guerre. Cet événement peut s’expliquer par l’exode rural qui eut lieu suite à l’industrialisation du pays. Par conséquent, les zones rurales manquaient de main-d’œuvre pour réaliser les travaux agricoles dans les fermes, notamment en Limousin. De plus, ce phénomène fut amplifié par les mauvaises conditions économiques, les répressions politiques en Pologne et la domination russe ou autrichienne que subit une partie de la population. Entre 1890 et 1939, on estime qu’environ 387 000 Polonais s’installèrent en France.

Biographie de Max Domblatt

Max Domblatt vit le jour le 22 juin 1918 à Limoges (Haute-Vienne). Fils de Jean Domblatt, un tailleur juif, et de Léa Domblatt (née Rozenswerg), une femme au foyer juive, tous deux étant nés en Pologne, Max fut le dernier d’une fratrie de 5 enfants, dont 4 sœurs : Sophie (Zlata en polonais) ; Sarah (Sola en polonais) ; Paulette (Faïga en polonais) ; et Rose.

Médaillon funéraire de Jean et [nous supposons] Léa Domblatt sur la tombe de leur famille au cimetière parisien de Bagneux (photographie prise par nos soins)

Photographie du père de Max : Jean Domblatt

Source : DOMBLATT Jean, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-63-5-875-13

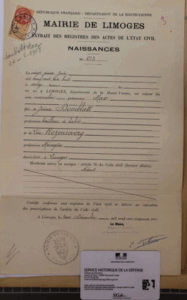

Acte de naissance de Max Domblatt

Source : DOMBLATT Max, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-876-19

Il résida une grande partie de sa jeunesse à Paris, dans un immeuble situé au 24 rue Pradier (19ème arrondissement de Paris) mais nous n’avons pas retrouvé d’information sur cette période de sa vie. La seule donnée que nous avons découverte grâce aux numérisations de la BnF sur leur site Gallica est une demande de sa part dans les petites annonces du journal Les Echos en date du 28 novembre 1933. Max Domblatt, alors âgé de 16 ans, fit une demande pour intégrer une maison de tissu, afin d’y travailler. Il s’y décrit comme étant quelqu’un de sérieux. Par la suite, il devint probablement tailleur d’habits, suivant la profession de son père.

En 1938, Max effectua son service militaire, il devint soldat de seconde classe dans le 65e Régiment d’Infanterie Française. Puis il est mobilisé le 9 janvier 1939 un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en raison d’une montée des tensions internationales, et ce jusqu’au 27 mars 1940, date à laquelle il fut démobilisé et rentra chez lui.

Après sa mobilisation, il sembla avoir résidé au 49 rue Custine, dans le 18ème arrondissement de Paris.

Cependant, nous ne trouvons cette adresse que sur un seul document administratif de rapatriement de l’armée américaine signé lors de la libération au camp de concentration de Dachau le 20 mai 1945. Nous pensons donc qu’il s’agissait de son adresse de domicile personnel avant la rafle. A son retour de déportation, il préféra revenir chez ses parents, ce qui explique pourquoi l’adresse 24 rue Pradier (19e arrondissement de Paris) figure sur la majorité des documents.

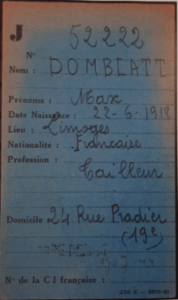

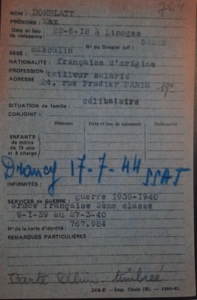

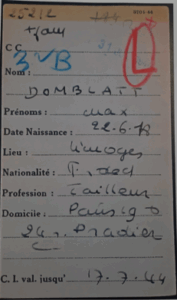

Nous disposons ensuite de deux fiches d’identité de la préfecture de Paris, datées de 1940 et 1941. En effet, les lois de Vichy imposaient aux Juifs de se déclarer officiellement en préfecture. Max se plia donc aux injonctions du gouvernement.

Déclaration en préfecture de Max Domblatt, 1940

Source : DOMBLATT Max, Fichier préfecture adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5638_040579_L

Déclaration en préfecture de Max Domblatt, 1941

Source : DOMBLATT Max, Fichier préfecture adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5609_005648_L

D’après un document du Commissariat de Police du Quartier du Combat du 19e arrondissement de Paris, datant de 1952, Max aurait été arrêté le 14 juillet 1944 dans un cours de danse, situé alors à proximité du Boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement, non loin du passage Brady. Le document indique que des civils appartenant à la milice française se chargèrent de l’arrestation de Max et que ce dernier aurait reconnu deux d’entre eux. Il était interdit aux Juifs de prendre des cours de danse, comme d’aller au cinéma ou à la piscine ou même dans un square. Sa présence dans ses lieux signifierait qu’il ne portait pas son étoile, pourtant obligatoire, ce qui était un motif d’arrestation immédiate. Toutefois, nous n’avons pas plus de détails et surtout les documents se contredisent. En effet, nous lisons dans plusieurs sources que Max aurait été arrêté chez ses parents, au 24 rue Pradier.

Nous nous sommes rendus sur place, dans le 10e arrondissement et avons découvert que l’adresse était toute proche de l’ancien magasin Lévitan devenu à partir de 1943 une annexe du camp de Drancy. Entre juillet 1943 et août 1944, des centaines de Juifs, furent internés dans le magasin et chargés d’assurer la réception, le tri, le nettoyage, la réparation, l’emballage et l’expédition des meubles et objets pillés dans les appartements des familles juives.

Le lieu de l’arrestation de Max demeure donc incertain.

Le lendemain, ses parents Jean et Léa furent, à leur tour, été arrêtés par la milice française à leur domicile.

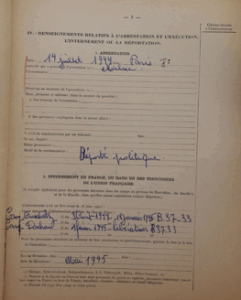

Fiche de renseignement de l’arrestation de Max

Source : DOMBLATT Max, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-876-4

Après son arrestation, Max fut pris en charge par la division du commissaire Permilleux, aux Affaires juives, responsable de la traque et l’arrestation de milliers de Juifs parisiens. Il fut ensuite déféré, le lendemain au Dépôt de la préfecture de police 1, où il arriva à 3h15, en pleine nuit. Ses parents arrivèrent à la même heure. Furent-ils réunis dans un lieu de détention ou d’interrogatoire avant d’arriver à ce Dépôt, antichambre du camp de Drancy ? Les trois membres de la famille Domblatt furent extraits à 15 heures de la prison de la préfecture pour être convoyés à Drancy.

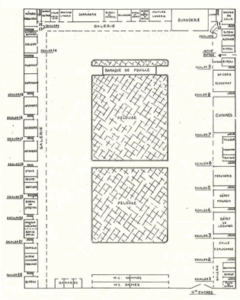

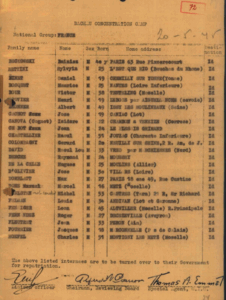

Max fut ensuite interné dans le camp de transit de Drancy du 17 au 30 juillet 1944 et pendant son internement il occupa a priori dans un premier temps la chambrée 4, escalier 18 puis la chambrée 4 de l’escalier 3. Dans ce camp d’internement, il eut pour le numéro 25212.

La mention B, de couleur bleue indique que les prisonniers étaient déportables immédiatement. Le L fut apposé a posteriori puisqu’il indique que Jean a été libéré.

Fiche administrative de Max Domblatt, Drancy (recto)

Source : DOMBLATT Max, Fichier Drancy adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5688_125369_L

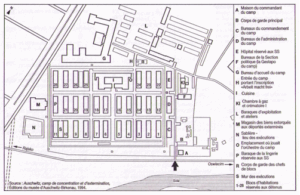

Plan du rez-de-chaussée du camp de Drancy

Source : www.memoire-viretuelle.fr

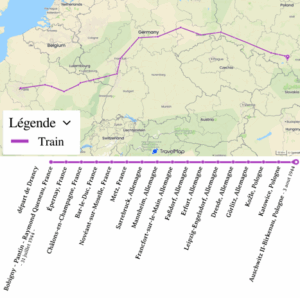

Max et les autres déportés furent conduits par bus à la gare de Bobigny, sous bonne garde. Avant le départ du dernier convoi, le 17 août, Aloïs Brunner et ses hommes brûlèrent les archives du camp de Drancy afin de détruire les preuves. Deux internés parviennent cependant à sauver le fichier contenant tous les noms de tous ceux qui y furent retenus prisonniers. Les 1500 personnes restées à Drancy furent quant à elles libérées par la Résistance le 18 août 1944.

Afin de comprendre les conditions de déportation de Max, nous nous sommes appuyés sur des témoignages de rescapés, même si, nous le savons, chaque expérience est unique et donc la mémoire est tout à fait personnelle. Selon le témoignage des rescapés Jean-Louis Henrion, Régine Skorka-Jacubert et Denise Holstein, dans le convoi 77, les conditions de transport étaient effroyables. En effet, les déportés étaient embarqués dans des wagons à bestiaux. Ils furent 1306 déportés au total dans le train et chaque wagon comportait environ 60 personnes. Il n’y avait qu’un seul seau hygiénique, quelques matelas au sol, quant à la nourriture il n’y avait que du pain et presque pas d’eau, alors que la chaleur était étouffante à cette période de l’année. De plus, il n’y avait que de très petites ouvertures pour laisser passer un peu d’air. Après deux jours et deux nuits de voyage, il y avait déjà plusieurs morts dans les wagons. Les 60 hommes du wagon qui a été repéré par les Allemands comme celui d’une tentative d’évasion ont été enchaînés et enfermés dans un wagon prison. Arrivés à Auschwitz, ils ont été immédiatement conduits à la chambre à gaz.

Le convoi 77 fut organisé et planifié par Aloïs Brunner, un officier SS et criminel nazi, né en 1912 et mort entre 2001 et 2010 alors qu’il travaillait pour Assad en Syrie. Il fut responsable de la mort de 47 000 juifs autrichiens, 43 000 juifs grecs, 25 000 juifs français. Il a organisé de nombreuses rafles de maisons d’enfants juifs (Union Générale d’Israélites de France). Cependant, il ne fut jamais jugé pour ses actes. En juillet 1943, sous sa supervision, les Allemands prirent le contrôle du camp de Drancy. Les 1306 personnes du convoi furent pour la plupart arrêtées en juillet 1944 en France. Ce convoi est le dernier grand convoi à partir de Drancy.

Trajet et étapes du Convoi 77

Source : Institut international pour la Mémoire de la Shoah, Yad Vashem, Jérusalem

Le convoi 77 arriva à sa destination, Auschwitz-Birkenau, en pleine nuit entre le 3 et le 4 août 1944 vers 3 heures du matin. Lorsque les déportés descendirent des wagons, les nazis procédèrent à une sélection : 70% furent immédiatement envoyés vers les chambres à gaz (essentiellement les femmes dont sa mère Léa Domblatt, les enfants, les vieillards et les femmes enceintes) et les 30% restants furent sélectionnés pour le travail.

Max étant un jeune homme, il fut sélectionné pour travailler dans le camp et fut envoyé à Auschwitz I, le camp de concentration. Les nazis lui confièrent la tâche d’éplucher des pommes de terre en cuisine. Ce poste était en intérieur et à l’abri, il permettait également parfois aux détenus affectés à cette tâche de subtiliser de la nourriture, offrant des chances de survie supplémentaires.

Les sources mentionnent également le fait qu’il exerça la fonction de terrassier, durant laquelle il creusait des tranchées et des fosses.

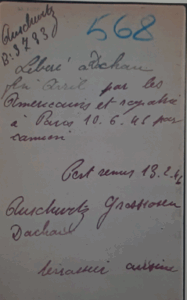

Max reçut comme numéro de matricule le B37 – 33. Son père Jean fut tatoué avec le B37 – 32. Les deux matricules se suivant, nous pouvons émettre l’hypothèse que le père et le fils restèrent ensemble au moment de la sélection et du tatouage et donc qu’ils passèrent possiblement le trajet de Drancy à Auschwitz aux côtés l’un de l’autre.

Afin d’appréhender les conditions de vie dans le camp, nous nous sommes appuyés sur le témoignage de Denise Holstein, rescapée. Chaque prisonnier était ainsi tatoué d’un matricule. Elle explique que les “Pollacks”, qui tatouaient les déportés sélectionnés, enfonçaient les aiguilles encore plus profondément lorsqu’ils se plaignaient. Chaque matin, les déportés étaient levés à trois heures du matin avec une sorte de café en guise de petit déjeuner. L’appel durait ensuite jusqu’à huit heures, pendant lequel les déportés restaient à genoux, sans bouger. Max Domblatt resta à Auschwitz jusqu’au 18 janvier 1945, soit 5 mois et 14 jours.

Plan du camp d’Auschwitz I

Source : Auschwitz, camp de concentration et d’extermination, Edition du Musée d’Auschwitz-Birkenau, 1994

A partir de l’été 1944, l’Armée Rouge lança une offensive majeure en Europe de l’Est et libéra les camps de Lublin et Majdanek. Les forces américaines, britanniques et françaises découvrirent quant à elles les camps à l’ouest quelques mois plus tard. Peu de temps après cette offensive, Heinrich Himmler donna l’ordre de transférer vers l’intérieur de l’Allemagne tous les prisonniers des camps de concentration, ces transferts sont connus sous le nom des « marches de la mort ».

Cependant, l’avancée des Soviétiques fut si fulgurante qu’ils n’eurent pas eu le temps d’évacuer l’intégralité des prisonniers. Les raisons de ces marches étaient diverses : les Nazis ne voulaient pas que les Soviétiques puissent retrouver les prisonniers et que leurs crimes soient ainsi révélés. De plus, ils estimaient qu’ils avaient besoin de prisonniers pour maintenir la production d’armement.

C’est pourquoi, Max participa à ces “Marches de la mort” en janvier 1945. En effet, il fut transféré à Gross-Rosen alors que les troupes soviétiques n’étaient plus qu’à quelques dizaines de kilomètres d’Auschwitz. Puis il alla jusqu’au camp de concentration de Dachau à pied ou en train, mais nous ne savons pas exactement quel mode de transport il utilisa. Toutefois, nous pouvons supposer qu’il y fut transféré en train, suivant le témoignage personnel de son propre père Jean, qui raconta avoir été transporté de Gross-Rosen à Dachau dans un train où environ 125 déportés étaient entassés dans chaque wagon.

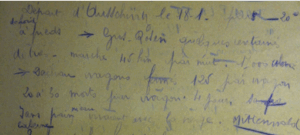

Témoignage de Jean Domblatt, le 5 juin 1945

Source : DOMBLATT Jean, AN F9 5584

Source : Christian Grataloup, Atlas Historique Mondial, Les Arènes – L’Histoire, 2019, page 536-537,

Chapitre : Le monde dominé par l’Occident, La libération des camps (1944-1945).

Carte complétée par nos soins pour indiquer le trajet suivi par Max, entre Auschwitz et Dachau.

Son père Jean fit le même trajet que lui, cependant il n’est pas précisé s’ils se retrouvèrent et s’ils purent se prendre dans leurs bras. Avant ces marches, les Nazis leur donnèrent une ration pour la route, puis durant celles-ci ils n’eurent aucun vivre pendant plusieurs semaines et durent se nourrir de neige pour survivre, d’après le témoignage de Jacques Zylbermine qui avait 15 ans lorsqu’il vécut cette « marche des morts ». Certains prirent le train, tandis que d’autres marchèrent pendant 2-3 jours d’Auschwitz-Birkenau jusqu’à Gross-Rosen, puis 5 jours environ de Gross-Rosen jusqu’à Dachau. Ces “marches de la mort” se déroulèrent dans un froid polaire, les conditions de vie étaient extrêmes et il y eut énormément de morts, à cause de l’épuisement, de la faim, de l’hypothermie ou encore des exécutions par les Nazis de ceux qui refusaient d’avancer.

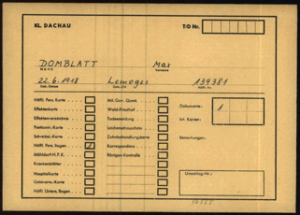

Dans le camp de Dachau, Max eut pour numéro de matricule 139381. Il fut à nouveau affecté au travail en cuisine comme éplucheur de pommes de terre.

Fiche administrative de Max relative à sa détention à Dachau.

Source : DOMBLATT Max, Enveloppe-DACHAU-1.1.6.2-10024077-recto

Les prisonniers dormaient dans des châlits comme à Auschwitz-Birkenau. Les conditions de vie y étaient extrêmes, en effet il y avait des excréments partout, ce qui provoqua des épidémies. Dans le camp, le docteur Sigmund Rascher fit des expérimentations médicamenteuses sur les prisonniers et testa leur résistance aux maladies. De plus, les SS et la Gestapo torturaient ceux qui ne suivaient pas les règles et ceux qui tentaient de s’échapper.

Nos recherches sur le site de la BnF nous ont menées jusqu’à un ouvrage dans lequel le nom de « Max Domblatt » apparaissait mais nous n’avions aucune autre information disponible. Nous avons donc réussi à nous procurer ce livre en format numérique et avons découvert qu’il s’agissait du témoignage d’un rescapé des camps et surtout d’un camarade de baraquement de Max à Dachau. Cet homme, dont le témoignage constitue pour nous une mine d’informations se nomme Charles Joyon. Il a publié Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? en 1957 et témoigne ainsi de sa vie sous le nazisme et son expérience de la déportation. A la lecture de cet ouvrage, nous découvrons ce passage : « Dès fin janvier, de nombreux déportés du camp d’Auschwitz, tous juifs, furent évacués sur Dachau. Les innombrables décès qui faisaient des vides énormes dans l’effectif du camp furent donc rapidement comblés. J’avais pour voisin de lit un jeune israélite marseillais du nom d’Israël Attali. Il était âgé de 16 ans à peine […]. Mon autre voisin de lit, Lhemann Jean-Pierre, était un Alsacien habitant Paris et qui avait été arrêté en Normandie […] Un peintre en tableaux, Ortéga José, d’origine argentine, couchait au-dessous de nous […] A côté de lui, un juif, neurasthénique au dernier point, qui pleurait et gémissait sans arrêt, Domblatt Max. Puis encore Messey Paul, petit Vosgien de 18 ans qui agonisa plusieurs mois avant de s’éteindre au lendemain de la libération du camp […] ». Nous savons ainsi avec qui Max a partagé ses semaines à Dachau, dans le block 17 chambre 4. Par ailleurs, ce témoignage est très précieux puisque c’est la première fois que nous avons une information relative à l’expérience personnelle de Max qui, d’après Charles Joyon, a beaucoup souffert psychologiquement de l’expérience concentrationnaire. Nous apprenons également grâce à cette source que Max n’était pas avec son père.

Nous nous sommes également appuyés sur ce témoignage pour décrire le camp de Dachau tel que Max le vit et dans lequel il survécut. Charles Joyon indique que le camp est entouré d’un mur en béton armé, de barbelé électrifié et d’un fossé profond. Les SS faisaient des rondes le long du camp armés de mitrailleuses et avec des chiens, ce qui rendait l’évasion impossible. Dans le camp, il y avait trente baraques ou blocks de chaque côté de l’allée centrale, où logeaient environ 50 déportés par baraque. L’infirmerie et l’entrepôt pour le matériel se situaient dans les premiers blocks. De plus, au bout de l’allée centrale se trouve la place d’appel sur laquelle se rassemblaient les internés du camp.

Chaque matin, ils se levaient à quatre heure et en dix minutes ils devaient se laver avec le peu d’eau dont ils disposaient, ils avaient à peine le temps de s’habiller, avant de devoir se présenter au contrôleur et faire pointer leur nom. Ils n’avaient droit qu’à une gamelle de tisane et un morceau de pain avant de commencer leur journée. Puis, les trois cents hommes se rendaient au rassemblement. Les nazis ne les laissaient jamais se reposer, ils les faisaient marcher au pas, courir, sauter… En milieu de journée, ils mangeaient une petite ration, souvent composée d’une louche de bouillon. L’après-midi, ils continuaient à faire des allées et venues de leur baraque à la cour et régulièrement ils subissaient des contrôles de poux. S’ils en étaient porteurs, ils étaient alors frappés et lavés avec des seaux d’eau froide, avant de se faire désinfecter en étant dénudés. Les déportés avaient des difficultés à récupérer leurs propres habits au milieu des grandes piles ; ils étaient alors laissés dans des pièces glacées en proie aux courants d’air pendant de longues durées, provoquant des maladies. Chaque matin, les morts de la nuit passée étaient ramassés par les survivants.

Les sources de Dachau indiquent que Jean et son fils occupèrent tous les deux la fonction d’éplucheur de pommes de terre. Nous ne savons pas avec certitude s’ils ont pu se côtoyer mais nous pouvons le supposer.

En janvier, les températures descendirent jusqu’à -30°C et leurs pieds furent constamment dans la neige, provoquant l’hypothermie des prisonniers. Le typhus fut par ailleurs amené dans le camp par un convoi d’Hongrois. A cause de la propagation importante de cette maladie, chaque nuit, les prisonniers étaient confinés dans leur block et il y eut une dizaine de morts par baraque.

Parmi les 25 000 détenus, 15 000 décédèrent de privations et de maladies en 4 mois. Il y avait environ 300 morts par jour à Dachau et les fours crématoires étaient constamment allumés et certains corps furent jetés dans des fosses. Les derniers mois, toutes les personnes jugées trop faibles ou malades selon le médecin du camp furent assassinées.

L’expérience concentrationnaire et sa brutalité annihilèrent parfois l’empathie chez certains déportés. Certains s’en prenaient à ceux qui font trop de bruit pendant leur court temps de repos et de sommeil. Les nombreuses pertes qui touchaient chaque jour les différents blocks, créaient des lits et des espaces vides, qui laissaient rentrer le froid glacial. Les malades étaient placés dans des blocs de repos pour se faire soigner par des médecins. Ils furent touchés par différentes maladies toutes plus dévastatrices que les autres. Charles Joyon a par exemple contracté une méningite qui l’a plongé dans le coma. Chaque mort était remplacé rapidement par d’autres déportés. C’est dans ce contexte d’arrivée de nouveaux déportés que Charles Joyon et Max Domblatt se rencontrèrent.

A l’arrivée du mois d’avril, des rumeurs coururent : les Alliés arrivaient et commençaient à prendre les villes allemandes. Pendant que les avions larguaient les bombes, les prisonniers du camp de Buchenwald arrivaient à Dachau.

Lors de l’évacuation du camp, le 26 ou 27 avril, les déportés malades furent classés en deux catégories : transportables et intransportables. Charles Joyon fut placé dans la deuxième catégorie. Ceux qui pouvaient être transportés furent réunis dans la cour et équipés pour le départ. Mais un imprévu les fit changer de directives. Les déportés furent ainsi remis dans leurs baraques.

Le 28 avril 1945, les SS rassemblèrent les déportés pour les évacuer.

L’Armée Rouge libéra Auschwitz le 27 janvier 1945, ils découvrirent environ 7000 survivants, puis le camp de Gross-Rosen le 28 février 1945 ainsi que celui de Dachau en avril-mai 1945. Suite à la découverte des camps, les prisonniers ne furent pas tout de suite libérés, en effet les Alliés avaient peur que les maladies, comme le typhus, très présentes dans les camps se propagent en dehors. De ce fait, certains camps furent placés en quarantaine. Avant d’abandonner les camps, les Nazis brûlèrent la plupart des entrepôts situés dans les camps et qui contenaient de nombreuses preuves de leurs crimes. Cependant, les Soviétiques découvrirent dans les quelques entrepôts restants des effets personnels des déportés, comme des lunettes, des valises, des vêtements (on dénombre des centaines de milliers de costumes masculins retrouvés et plus de 800 000 tenues de femmes) ou encore des cheveux (plus de 7000 kg de cheveux humains découverts).

Document de rapatriement signé par l’armée américaine à Dachau

Source : DOMBLATT Max, ©Archives Arolsen –9932733_1.1.6.1-GCC-3-11folder-211a

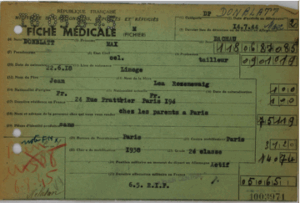

Le camp de Dachau fut libéré le 29 avril 1945 par la 45ème division d’infanterie de la 7ème armée des Etats Unis. Les déportés firent la fête jusqu’à la nuit, heureux que l’enfer soit fini. Il passa quelque jour hospitalisé dans un centre médical. Il eut pour numéro de patient le 0/4691. Il pesait 57 kg pour 165 cm, son état général était bon et il n’était pas malade. Il fit la demande de rentrer chez ses parents à Paris, nous pouvons supposer qu’il souhaitait retrouver sa famille à son retour.

Fiche médicale de Max Domblatt

Source : DOMBLATT Max, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-876-14

Le 24 mai 1945, durant son trajet du retour, il s’arrêta au camp de transit d’Emmendingen, en Allemagne. Ce camp servit, à la fin de guerre, à l’acheminement des déportés juifs vers leur pays d’origine. Les conditions de vie étaient meilleures que celles dans les autres camps de concentration, cependant en raison de flux importants de déportés, il y avait des pénuries alimentaires et un manque de ressources. Il en sortit le 5 juin 1945. Max fit le trajet du retour par camion et arriva à Paris le 10 juin 1945. Il retourna chez ses parents au 24 rue Pradier comme il l’avait indiqué dans sa fiche médicale. C’est ainsi qu’il put retrouver son père. Il reprit également sa profession de tailleur d’habits.

Fiche administrative de Max Domblatt, Drancy (verso)

Source : DOMBLATT Max, Fichier Drancy adultes ©Mémorial de la Shoah / Archives nationales de France, FRAN107_F_9_5688_125369_L

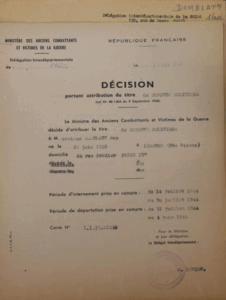

Il obtint le statut de déporté politique, en 1953. Ce statut permettait de reconnaître officiellement les souffrances endurées par les déportés et de les inscrire dans l’histoire collective en hommage à leur résistance, leur courage et leurs douleurs vécues. Il leur donnait des droits et des compensations, comme des indemnités financières, des avantages médicaux, des soins spécialisés et parfois une pension de déportation pour les plus affectés par celle-ci. Max obtint ainsi le paiement d’un pécule via un chèque sur le Trésor de 13 200 francs en 1954.

Attribution de titre de déporté politique

Source : DOMBLATT Max, ©SHD de Caen, DAVCC-21-P-635-876-9

Les déportés politiques pouvaient également faire la demande d’avoir leur nom inscrit sur des monuments commémoratifs et des lieux de mémoire.

De plus, ils pouvaient bénéficier d’une protection juridique qui les protégeait d’éventuelles discriminations, en raison de leur appartenance à des mouvements de résistance, cependant Max Domblatt ne faisait pas partie de ce groupe. Ils obtenaient également des priorités dans certains domaines, par exemple pour l’accès au logement, à des soins médicaux ou une aide au retour à la vie civile.

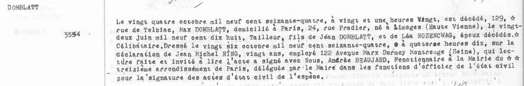

Max décéda le 24 octobre 1964 à 21h20, au 129 rue de Tolbiac. Jean-Michel Ring déclara et signa son acte de décès le 26 octobre 1964 à 14h10. Ce dernier avait 20 ans à ce moment-là. Puis plus tard il devint employé en tant que conseiller funéraire à Pompes Funèbres-Marbrerie Barbier & Fils, situé au 122 avenue Marx Dormoy Montrouge (Seine), en face du cimetière parisien de Bagneux. Pour l’association Sauvegarde & Mémoire Norbert Dana, il recensa tous les caveaux juifs des cimetières de Bagneux et Pantin, à l’aide du financement de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. C’est ainsi qu’à son retour des camps, notre enquête se termine : a-t-il eu une femme ? A-t-il exercé un autre métier ? A-t-il témoigné ? Au cours de nos recherches, nous avons appris que Jean Michel Ring, qui a donc connu Max Domblatt de son vivant, est malheureusement décédé le 4 juin 2024. Nous aurions beaucoup aimé l’interviewer, mais nous n’avons donc pas eu cette opportunité.

Acte de décès de Max Domblatt, 24 octobre 1964

Source : Archives de Paris, Marie du 13e arrondissement de Paris, Acte de décès n°3554, Cote 13D 431

Max Domblatt fut enterré au cimetière parisien de Bagneux en octobre 1964. Nous nous y sommes rendus et avons pu voir que Max repose dans le caveau collectif des Amis de la ville Szydlowiec, association dont son père Jean était membre fondateur en tant que trésorier en 1926. Le caveau sur la ligne 6 de la 31ème division. Max repose aux côtés de son père Jean (Le nom de Léa Domblatt femme de Jean et mère de Max a été inscrit sur le monument mémoriel féminin des victimes de la Shoah originaires de cette ville de PologneCe cimetière, situé dans la banlieue sud de Paris est l’un des plus grands cimetières juifs en France. En effet, il abrite de nombreuses tombes de personnes juives. Ce sont notamment des familles modestes et ouvrières juives qui y sont enterrées dans des caveaux collectifs. Un grand nombre sont originaires d’Europe de l’Est, comme la famille de Max Domblatt, et se sont établis à Paris suite à leur immigration. Le cimetière de Bagneux fut créé au XIXème siècle afin de répondre à la demande croissante de sépultures pour la communauté juive.

Monument funéraire en l’honneur des déportés, victime du nazisme, originaires du village polonais de Szydłowiec, au cimetière parisien de Bagneux

(photographie prise par nos soins)

Médaillon funéraire de Max au cimetière parisien de Bagneux

(photographie prise par nos soins)

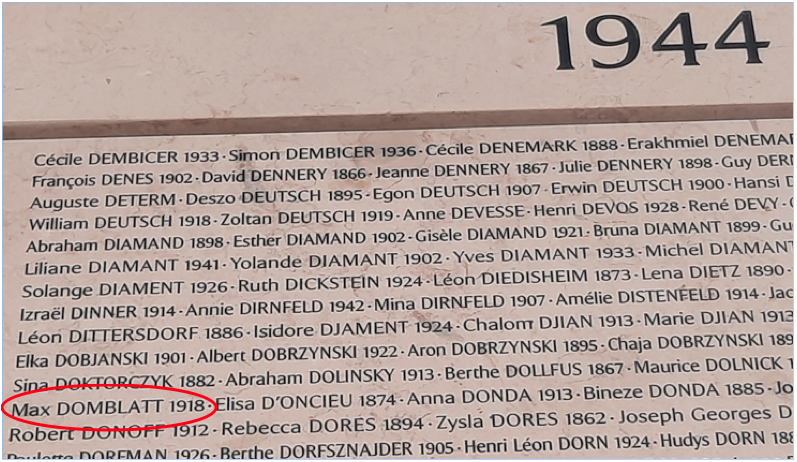

Max voit également son nom figurer sur le Mur des Noms au Mémorial de la Shoah de Paris, aux côtés de ceux de ses parents et de ceux des 75 565 autres juifs déportés de France.

Mur des Noms, Mémorial de la Shoah, Paris

(photographie prise par nos soins)

Nous remercions :

- l’association Convoi 77 qui nous a transmis la plupart des documents d’archives nous ayant permis de retracer la biographie de Max Domblatt- le Mémorial de la Shoah (Paris) et leur service documentation pour nous avoir accueillis et pour nous avoir fourni des archives supplémentaires

- l’Institut international pour la Mémoire de la Shoah de Yad Vashem (Jérusalem), les Archives Arolsen (Bad Arolsen) que nous avons contactés, pour avoir pris le temps de nous répondre et de nous transmettre des archives supplémentaires

- les services des archives départementales de la Haute-Vienne, les archives de Paris, la mairie du XIXe arrondissement de Paris, les services du cimetière parisien de Bagneux, le maire de la ville de DesvresEt tous ceux qui de près ou de loin nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nous tenions à exprimer notre plus sincère gratitude à Madame Yvette Lévy, rescapée du Convoi 77 qui nous a très généreusement ouvert les portes de son domicile pour nous faire part de son témoignage, nous raconter son histoire et nous permettre de mieux comprendre ce qu’ont pu vivre les déportés du Convoi 77. La rencontrer et bénéficier de son témoignage est une chance inouïe qui restera un moment fort de ce projet.

This biography of Max DOMBLATT has been translated into English.

English

English Polski

Polski