Suzanne KAVITZKY

Photographies personnelles, données par le neveu de Suzanne Kavitzky, Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

Sommaire

- La démarche de recherche du projet

- Origines & Enfance

- La vie avant la guerre

- La vie pendant la guerre

- La déportation

- Le retour de déportation

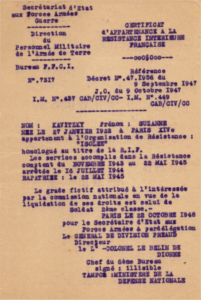

- Être reconnue comme déportée politique

1. La démarche de recherche du projet

Nous sommes un groupe d’élèves de 3e du collège Marie LAURENCIN à Ozoir-la-Ferrière(77330). Nous travaillons sur la vie de Suzanne Kavitzky, qui a été déportée en tant que juive et résistante dans le convoi 77.

Nous avons entendu un témoignage de son neveu, monsieur Fryscher; il nous a raconté brièvement sa vie.

Le projet Convoi 77 nous a envoyé des archives, que Monsieur Fryscher avait préalablement déposées au mémorial de la Shoah.

Nous avons travaillé sur différents documents comme des photos de famille ou des cartes d’identité, des documents d’état civil, des attestations professionnelles ou des démarches administratives.

Tout d’abord, nous avons trié les documents par période.

Ensuite, nous avons extrait des informations sur un document partagé.

Enfin, nous avons rédigé sa biographie.

2. Origines & enfance

Qui est-elle ?

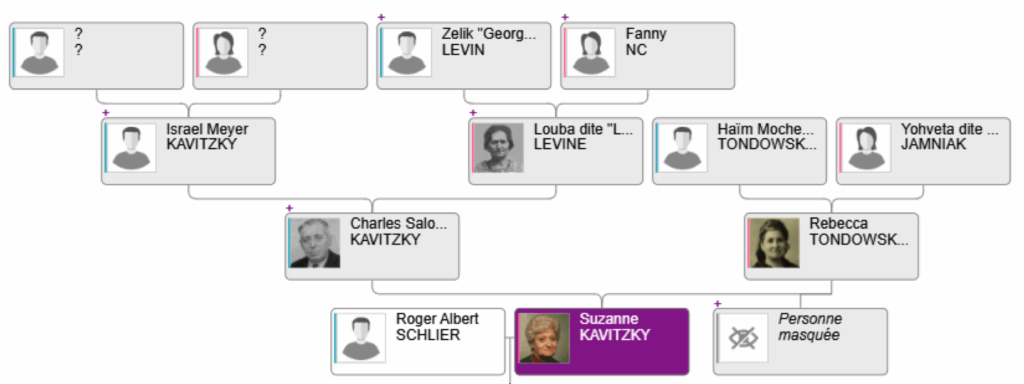

Les grand-parents de Suzanne étaient Israel Meyer KAVITZKY et Louba dite « Louise » LEVINE, Haïm Mochek TONDOWSKY et Yohveta dite « Yvonne » JAMNIAK.

Ses parents s’appelaient Charles Salomon KAVITZKY et Rebecca TONDOWSKY.

Charles Salomon KAVITZKY est né le 30 janvier 1894 à Tchernihiv (Russie/Ukraine). Il est arrivé en 1907 à Paris pour faire le métier d’ouvrier fourreur à l’âge de 13 ans. Il s’est engagé le 23 août 1914, à Sidi Bel Abbès (Algérie) comme soldat dans la légion étrangère, notamment au 35e regiment d’infanterie, ce qui lui a permis d’être naturalisé français après la guerre, le 6 décembre 1918.

La tante paternelle de Suzanne se nommait Frouma. Ses oncles paternels étaient : Georges, Pinkus dit «Paul», David, Marcel et Émile. Émile s’est marié avec Mireille (cousine/amie de Suzanne).

Paul s’est marié avec Léa MEBLIVADNY, ils ont eu deux enfants, Serge et Fanny. Fanny s’est mariée avec Toussaint SPADONI, ils ont eu un enfant (l’enfant est masqué sur le site gw.geneanet.org).

Suzanne est née en 1922 et a ensuite eu une petite sœur. D’après cet arbre généalogique, on trouve aussi que la fille de Suzanne est mariée et qu’elle a un enfant.

Photo d’avril 1921, le mariage des parents de Suzanne

Photographie personnelle, donnée par le neveu de Suzanne Kavitzky,

Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

L’enfance

- Elle avait les cheveux courts, foncés.

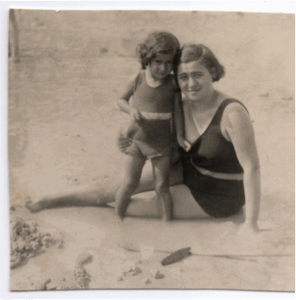

- En août 1926, Suzanne (4 ans) avec sa famille part à la plage d’Onival dans la Somme.

- Sur cette photo souvenir, on voit Suzanne avec sa mère, elles sont debout l’une à côté de l’autre. Sa mère est en robe et chaussures noires.

- Suzanne est en petite robe et chaussettes blanches, elle a toujours les cheveux assez courts mais lisses avec une frange, elle tient une raquette pour la photo.

Photo de Suzanne avec sa mère

Photographie personnelle, donnée par le neveu de Suzanne Kavitzky,

Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

Photographie personnelles, données par le neveu de Suzanne Kavitzky, Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

- En 1930, on voit sur la photo Suzanne (8 ans) qui sourit, elle a l’air contente.

- C’est à cette époque qu’elle a été vaccinée le 28 novembre 1928 contre le virus de la diphtérie pour pouvoir entrer à l’école.

- En 1932, Suzanne est en robe foncée, et elle a un collier. Elle a toujours les cheveux courts. Elle est assise à côté d’une peluche de chien.

- En août 1934, on voit Suzanne (12 ans) et Monique, sa soeur (2 ans). Elles sont à la plage. Suzanne est assise sur le sable, en maillot de bain de couleur foncée.

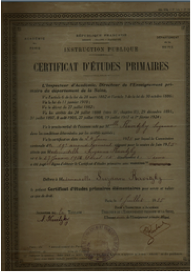

- Juin 1935 : Suzanne a été jugée digne d’obtenir le certificat d’études primaires avec mention.

3. La vie avant la guerre

Suzanne dans sa vie professionnelle

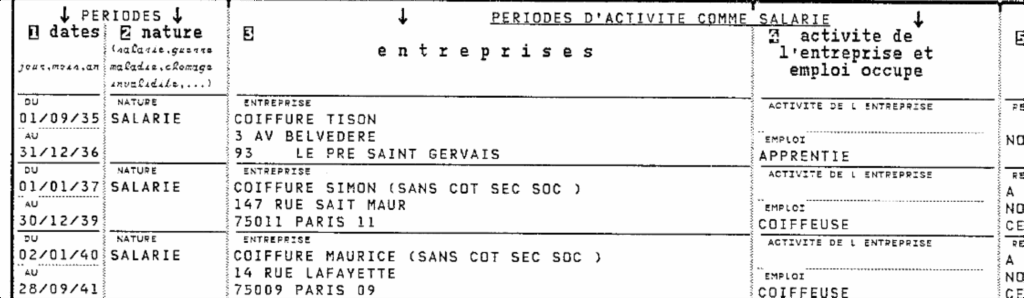

- 1935-1936 : elle travaille dans le salon de coiffure Tison au 3 avenue Belvedere au PRE SAINT GERVAIS (93) en tant qu’apprentie.

- 1937-1939 : elle travaille au salon de coiffure Simon au 147 RUE SAINT MAUR à PARIS 09, en tant que coiffeuse.

- 1940-1941 : elle travaille au salon de coiffure Maurice au 14 RUE LAFAYETTE à Paris 09, en tant que coiffeuse.

Attestation de demande de retraite de Suzanne Kavitzky

Suzanne est très proche de Mireille, sa cousine.

Photo du mariage de Mireille

Photographie personnelle, donnée par le neveu de Suzanne Kavitzky,

Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

Mireille sera déportée avec ses parents et ne reviendra pas.

4. La vie pendant la guerre

Suzanne à la mode

Suzanne était très coquette.

Elle portait une veste à épaules carrées et ses cheveux avec les fameuses Victory Rolls qui étaient à la mode et portées par la plupart des femmes. “Les rouleaux de la victoire” rappelaient une manoeuvre faite par les avions de combat.

Photographies personnelles, données par le neveu de Suzanne Kavitzky,

Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

Suzanne travaille pendant la guerre

- Du 26 octobre 1943 au 16 juillet 1944, elle travaille chez NINA RICCI au 20 RUE DES CAPUCINES à PARIS 02 en tant que mécanicienne dans l’atelier de fourrure.

- Une mécanicienne en fourrure façonne à la main ou à la machine sur mesure ou en petite série des vêtements (pantalons, robes de soirée, manteaux, …) en différents matériaux (tissu, cuir, fourrure, etc.).

La vie pendant la guerre

Résistance :

Suzanne est active dans la résistance à titre individuel et est désignée comme « isolée ». Elle a accompli des actes dans la résistance de novembre 1943 au 22 mai 1944.

Suzanne a les mêmes droits qu’un soldat de 2e classe au titre de la Résistance Intérieure française (R.I.F).

5. Arrestation et déportation

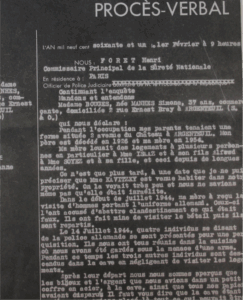

Suzanne Kavitzky a déménagé du Pré Saint-Gervais à la ferme Manhès. Il y avait plusieurs logements à la ferme, elle fait la rencontre d’Alfred Isaaz et ils deviennent amis. Elle avait 22 ans.

Le 14 juillet 1944, quatre individus qui prétendent être des policiers allemands arrivent à la ferme. Après leur départ, les propriétaires ont remarqué qu’il y avait eu un vol. Ils portent plainte au commissariat d’Argenteuil. Les policiers ont arrêté tous les locataires : Mme Soyez et sa fille Andrée Marcou, Mme Isaaz et son fils Alfred, ainsi que Suzanne Kavitzky.

Le 19 juillet 1944, les quatre femmes sont amenées dans les locaux du commissariat de police par la Feldgendarmerie de Saint-Germain-en-Laye. Le motif de l’arrestation est : vol au préjudice des Autorités Allemandes; elles sont aussi suspectées d’être des « terroristes ».

Peu après, Mme Soyez et Mme Marcou ont été relâchées, puis ensuite Mme Isaaz mais Suzanne reste détenue. On apprend ensuite que les voleurs ont été arrêtés.

Puis, le 31 juillet Suzanne a été déportée en direction du centre de mise à mort d’Auschwitz. Le 3 août, à l’arrivée du convoi à Auschwitz-Birkenau, Suzanne est sélectionnée pour le travail et entre dans le camp. Plus tard, elle est transférée au camp de travail de Liebau puis à celui de Kratzau. C’est là qu’elle est libérée par les partisans tchèques puis l’armée rouge.

Le 20 mai 1945 Suzanne s’est présentée au centre de rapatriement de Longuyon où la carte n°0981.301 lui a été remise.

Sur les 1306 déportés par le convoi 77, en 1945, il y avait 209 survivants dont 141 femmes.

Sur les 1306 déportés par le convoi 77, en 1945, il y avait 209 survivants dont 141 femmes.

Trajet de déportation Drancy (debut:16/07/1944 –> fin:22/05/1945) Auschwitz–> Liebau–> Kratzau (usine d’armement en Tchécoslovaquie).

Après le camp de concentration d’Auschwitz, Suzanne a été détenue au camp de Liebau où elle est restée quelques temps avant d’être déplacée vers Kratzau :

Le camp de travail Liebau fait partie du réseau de camps de travail de Gross-Rosen.

En mars 1941, les nationaux-socialistes établissent près du village le camp de concentration de Gross-Rosen, sur la ligne de chemin de fer, à mi chemin des villes de Strzegom et de Jawor.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/map/gross-rosen-concentration-camp-1945?parent=fr%2F6074

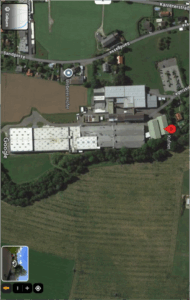

Nous avons fait des recherches sur Kratzau et sur les différentes usines où Suzanne a travaillé en tant que détenue.

Chrastava (en allemand : Kratzau) est une ville du district et de la région de Liberec, en République Tchèque.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville fait partie de la région des Sudètes et donc du Troisième Reich, et accueille deux camps de travail.

L’usine de Spreewerk en armement, (aujourd’hui Elitex), regroupe essentiellement des déportés français.

Dans le deuxième camp de concentration, il y a les logements des hommes et femmes de la SS, les logements de femmes juives, surtout polonaises et ukrainiennes (Halytch), travaillant pour l’usine Cichorius (aujourd’hui Mykana),

Il y a à proximité l’usine Jäger (armement), en direction de Bily Kostel.

Le camp de travail pour femmes juives à Weißkirchen bei Kratzau détenait 500 femmes. Théoriquement, toutes les femmes étaient obligées de travailler au Werk Kratzau, une fabrique de munitions.

L’emplacement précis du camp est dans un petit endroit appelé Weißkirchen, dans une fabrique de textiles abandonnée, à 3 ou 4 kilomètres environ de Kratzau.

Suzanne a été envoyée dans cette usine pour y travailler, elle est revenue avec un badge Werk Kratzau. Son neveu, M. Fryscher nous a rapporté le badge lors de notre première séance de travail.

Hypothèses vérifiées sur l’usine d’armement:

Ancienne usine d’armement utilisée pour le textile aujourd’hui ? oui

Pionnier textile depuis plus de 160 ans encore aujourd’hui.

kufner.com/en/products-production

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrastava

Aujourd’hui, c’est encore une usine utilisée pour le textile. Les Allemands occupaient la Tchécoslovaquie. Les locaux de l’usine ont donc été réquisitionnés.

6. Le retour de déportation

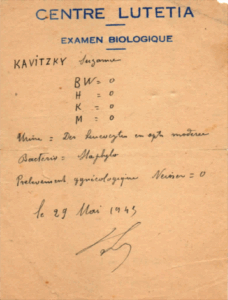

Lutetia – Suzanne

Elle a réalisé un examen médical au centre Lutetia le 29 Mai 1945, où on a découvert qu’elle était contaminée par la bactérie staphylocoque.

Suzanne se rend au centre d’accueil parisien (16 rue d’Artois).

Son numéro d’enregistrement est 21.931LA.

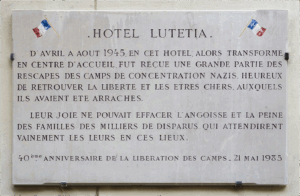

En avril 1945, l’hôtel Lutetia de Paris est transformé en centre d’accueil pour une grande partie des rescapés des camps de concentration nazis.

Le Lutetia avec ses 7 étages et ses 350 chambres peut accueillir, dès le 26 avril 1945, des déportés qui arrivent à toute heure du jour et de la nuit.

Des volontaires sont engagés : médecins, assistantes sociales, cuisinières, scouts et militaires, 24 heures sur 24 et cela, pendant cinq mois.

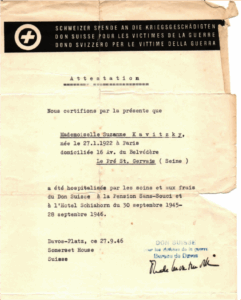

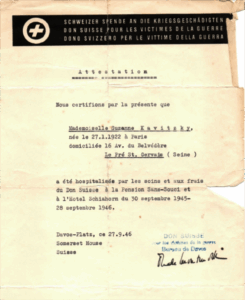

Le Don Suisse – Suzanne

L’état de santé de Suzanne est très mauvais et nécessite des soins et du repos. Du 30 septembre 1945 au 28 septembre 1946, Suzanne a pu bénéficier du Don Suisse pour les victimes de la guerre. Elle a été hospitalisée aux frais du Don Suisse à la pension Sans-Souci et à l’hôtel Schiahorn. Elle avait une incapacité de travail de 100% lors du 1er mois puis de 50% le 2e mois.

Origine du Don Suisse : C’est une organisation initiée par le Conseil fédéral suisse le 25 février 1944 dans le but de venir en aide aux populations européennes touchées par la Seconde Guerre mondiale. Le Don Suisse est financé par de nombreuses collectes qui ont permis de récolter 200 millions de francs. L’aide du Don Suisse était adressée à dix-huit pays européens, dont l’Allemagne. Il s’agissait d’une part d’aide humanitaire et d’autre part d’aide à la reconstruction. Le directeur de l’office central du Don Suisse était Rodolfo Olgiati (1905–1986), depuis 1940. il était secrétaire général du Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre.

Pendant son séjour en Suisse au sanatorium, Suzanne a accouché d’une fille, qui porte le nom de Régine et comme deuxième prénom Monique comme sa sœur, mais le père n’est pas connu jusqu’à aujourd’hui. Elle a toujours refusé d’en parler à sa famille.

7. Vouloir être reconnue comme déportée politique

Reprendre une vie normale ?

Suzanne a retrouvé sa famille : ses parents, sa sœur.

Le 2 avril 1949 a été célébré à la mairie de Bron dans le Rhône, le mariage de Roger Albert Schlier* avec Suzanne Kavitzky. *Roger Albert Schlier (mari)

- Né le 28 décembre 1920 à Mulhouse (Haut-Rhin)

- Profession: Ajusteur

- Domicile: 66 chemin du Fort à Bron près de Lyon (Rhône)

- Fils de Joseph Schlier et de Hélène Gabrielle

Sur cette photo, Suzanne affiche sa joie de vivre avec son mari et sa cousine. Elle prend soin d’elle, toujours très élégante.

Photo de Suzanne, son mari et sa cousine

Elle divorce quelques années plus tard, en 1961.

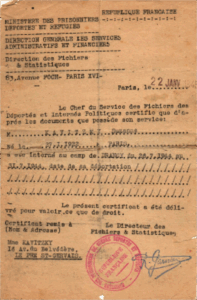

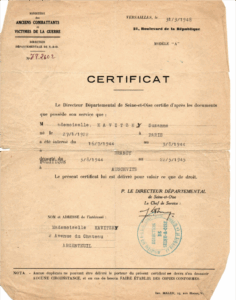

Le combat pour être reconnue comme déportée politique

Suzanne est officiellement reconnue comme déportée politique le 31 mars 1948 par le directeur départemental de Seine-et-Oise car elle a été internée le 16/7/1944 à Drancy et déportée dans le convoi 77 le 31/07/1944 pour Auschwitz. Elle entre dans le camp d’Auschwitz le 3/08/1944.

Le 13 avril 1956, la commission nationale et le ministre rejettent sa demande de titre de résistante car ses actes de résistance ne sont pas suffisamment caractérisés.

Cependant, le 12 avril 1957 elle est officiellement reconnue comme déportée politique (c’est-à-dire comme “juive”) après la demande du statut par Suzanne.

Or, sa demande pour être reconnue comme résistante ne sera validée qu’après un nouvel examen du dossier en 1961.

Le travail de Suzanne après la guerre

- 1945-1946 : Convalescence.

- 1946-1955 : Invalidité.

- 1955-1956 : elle travaille comme finisseuse chez BRAUN au 96 BLD SEBASTOPOL à PARIS 3e.

- 1955-1958 : elle travaille comme finisseuse chez RAJMAN au 62 RUE REAUMUR à PARIS 2e.

- 1957-1959 : elle travaille comme finisseuse chez BRAUN au 96 BLD SEBASTOPOL à PARIS 3e.

- 1958-1960 : elle travaille comme finisseuse chez RAJMAN au 62 RUE REAUMUR à PARIS 2e.

- 1960 : elle travaille comme finisseuse chez BRAUN au 96 BLD SEBASTOPOL à PARIS 3e.

A partir de 1960, elle travaille en tant que marchande foraine. Elle a repris les places d’étal de son père.

Suzanne a pris sa retraite le 1er janvier 1984. Pour avoir le droit de prendre sa retraite elle a dû prouver qu’elle avait fait la guerre.

Elle habitait au 33 rue Kléber à Montreuil (93).

En 1988, sa fille décède du cancer – elle refusera toujours de lui parler de son père biologique.

Suzanne est décédée en 1995.

Photo de Suzanne en 1993

Photographies personnelles, données par le neveu de Suzanne Kavitzky,

Bernard Fryscher pour le projet Convoi 77

Photos de Suzanne : 11/1977 – 1984 – Fin des années 80 à la plage

Un grand merci à Monsieur Fryscher, neveu de Suzanne, de nous avoir fait confiance lors d’une rencontre à Ozoir, à la commémoration de la déportation avec M. Klajnberg.

This biography of Suzanne KAVITZKY has been translated into English.

English

English Polski

Polski