Laya RAFALOWICZ

Laja Rafalowicz est partie pour Auschwitz par le Convoi 77 le 31 juillet 1944, le registre des actes de décès du 5ème arrondissement de Paris fixe sa mort au 5 août de la même année.

De cette mort, nous ne savons rien de plus a priori, sinon qu’elle n’avait pas encore vingt ans et qu’elle avait été raflée au foyer de l’UGIF du 9 rue Vauquelin, au petit matin du 22 juillet 1944.

Une fille d’immigrés, née à Lille

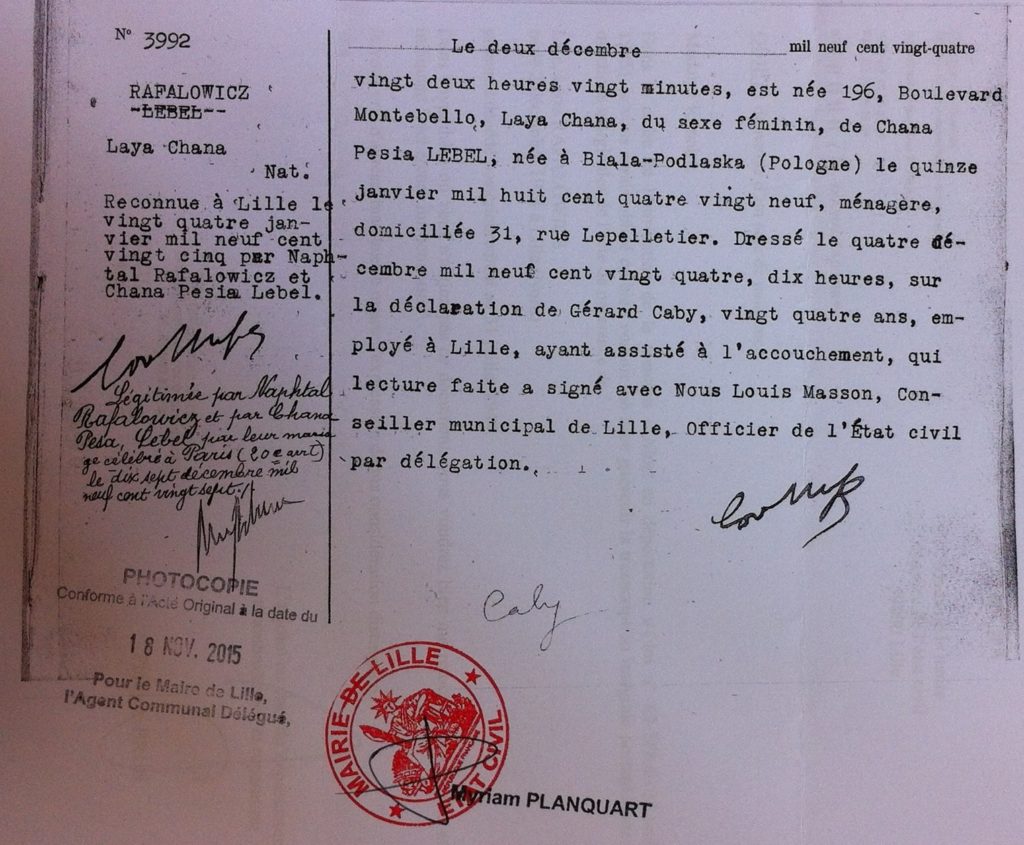

Laja Chana est née à Lille le 2 décembre 1924 à l’hôpital de la Charité, un vaste bâtiment datant du Second empire (et aujourd’hui transformé en lycée). Sa mère, Chana-Pesia Lebel avait alors 35 ans, elle était née le 15 janvier 1889 en Pologne. Au moment de la naissance de Laja, elle vivait au 31 rue Lepelletier, une rue du vieux centre de Lille, à deux pas de la place du Théâtre. Laja est reconnue par ses parents, Naphtal Rafalowicz et Chana près de deux mois plus tard, le 24 janvier 1925, toujours à Lille.

Acte de naissance de Laja (RAFALOWICZ-Laja-DAVCC-21-P-482-375-4)

Deux ans plus tard, Laja est légitimée par le mariage de ses parents à Paris, dans le XXe arrondissement, le 17 décembre 1927.

Une famille originaire de Pologne

Naphtal Rafalowicz a alors trente-deux ans puisqu’il est né le 28 septembre 1895 à Kielce en Pologne. Son père, Chaïa, est alors décédé et sa mère, Chana Fajnkuchen, veuve, réside à Varsovie. Chana Lebel, la mère de Laja, est indiquée sur cet acte-là comme née le 6 janvier 1889. Elle est la fille d’Abraham Joseph Lebel et de Laïa Exhaus, tous deux décédés — nous voyons, aux variations orthographiques près, que les prénoms se transmettent de génération en génération.

La mère de Laja est née à Biala-Podlaska, une bourgade située à une trentaine de kilomètres de Brest-Litovsk. Une importante communauté juive (près de 7 000 personnes à la veille de la Seconde guerre mondiale, 64 % de la population de la ville) y vivait depuis le XVIIe siècle. Kielce, la ville natale du père de Laja, dépendait de l’empire russe, tout comme Biala-Podlaska. On peut donc imaginer que la famille parlait le yiddish, d’abord, et sans doute un peu le polonais et un peu le russe — qui sait ? A ce moment-là, 1927, trois des grands-parents de Laja ne sont déjà plus en vie.

Nous ne savons pas quand les parents de Laja sont arrivés en France — peut-être au lendemain de la Première guerre mondiale, appelés comme beaucoup de travailleurs polonais à venir aider à la reconstruction de la France. Leur acte de mariage nous apprend que Chana-Pesia, la mère de Laja, ne peut signer, ne sachant écrire. Elle figure comme « ménagère » sur l’acte de naissance de Laja, « sans profession » au moment de son mariage. L’un et l’autre des parents sont nés en Pologne mais leur acte de mariage ne fait pas mention de leur nationalité, nous ne savons donc pas s’ils étaient de nationalité polonaise ou naturalisés français — en tout cas en 1927. A priori, il n’y a pas trace de naturalisation dans les documents que j’ai pu retrouver.

Acte de mariage des parents de Laja © État civil du XXe arrondissement, Archives départementales de Paris

A Belleville, l’un des quartiers les plus misérables de Paris

Le père de Laja, Naphtal, est noté comme manœuvre au moment de son mariage. La famille réside alors sur les hauteurs de Belleville, au 10 passage Deschamps et les deux témoins du mariage habitent l’une dans le même immeuble, au 10, l’autre dans celui d’à coté au 12 où elle tient un hôtel — mais si on en croit les registres de recensement, le 10 et le 12 sont sans doute un même ensemble, hôtel (ou meublé ou garni ) où vivaient principalement des étrangers, peut-être celui qui figure sur la photo ci-dessous. En tout cas, s’ils habitaient passage Deschamps en 1927, ils n’y figurent ni sur le recensement de 1926, ni sur celui de 1931.

Un café-hôtel passage Deschamps, dans le XXe arrondissement de Paris ©ruedupressoir.hautetfort.com. Le passage Deschamps partait du n° 42 boulevard de Belleville et aboutissait à la rue du Pressoir qui, elle-même, comportait deux impasses. Il s’agit de l’un des quartiers parmi les plus déshérités de Paris, l’îlot insalubre n°7. Tout ce quartier a été rasé en 1967.

En effet, ils n’ont pas changé de quartier mais la famille est allée s’installer passage Ronce, toujours dans l’îlot insalubre n°7, encore une rue de Belleville qui a été détruite dans les années 1960 — c’est au numéro 10 de ce passage que vivait également l’une des dernières rescapées d’Auschwitz-Birkenau, Esther Senot, qui décrit les lieux dans son livre La Petite fille du passage Ronce : une rue étroite où ne passait aucune voiture, de petits immeubles bas, une boutique au rez-de-chaussée, deux étages au-dessus tout au plus. A quelques centaines de mètres de là, on croisait la rue Vilin où Georges Perec a vécu, au 1 puis au 24, ses premières années et qu’il décrit notamment dans W ou le Souvenir d’enfance. Les Rafalowicz vivront d’abord au 9 du passage Ronce où la famille est recensée en 1931, Naftal et Chana et leurs deux filles, Laja et Ida. La petite sœur de Laja est née dans ce même quartier le 21 octobre 1927, deux mois avant le mariage de leurs parents.

Vont-ils y rester longtemps ? Le recensement de 1936 est incomplet sur ce quartier et les pages concernant le passage Ronce n’y figurent pas. Ils ont dû déménager de quelques mètres puisque, si lorsque Laja entre à l’école la famille est bien domiciliée au 9 passage Ronce, lors de la rafle du Vélodrome d’Hiver en 1942, c’est au 3 de ce même passage qu’ils seront arrêtés — tous sauf Laja.

La page du recensement de 1931 : la famille habitait au 9 passage des Ronces. Nafta y figure toujours comme manœuvre (il n’est pas sûr qu’il ait jamais exercé une autre activité). Tous sont indiqués comme de nationalité polonaise.

A l’école

En tout cas, Laja est entrée à l’école en 1931, rue Etienne Dolet, une rue toute proche de ces passages du quartier de Belleville.

On la trouve sur le répertoire des inscriptions à l’école publique de filles sise 31 rue Étienne Dolet Paris (20e). On voit que son prénom, Laja, est orthographié Laya pour indiquer comment le prononcer et qu’il a été transformé d’autre part en Léa comme prénom d’usage, ce qui sonne plus « français », tandis que Chana, son second prénom, a été changé en Anna, plus courant également.

Trois ans plus tard, je trouve sa sœur, Ida, qui fait son entrée sur les registres de l’école pour l’année 1934-35.

Inscription d’Ida à l’école

Les registres de l’école nous donnent encore d’autres renseignements, les uns juste factuels, les autres terribles dans leur brutalité : sur les registres de l’époque, les enseignants faisaient souvent preuve d’une grande violence dans leur commentaires. Mais si cruels que soient ces commentaires, ils nous permettent de mieux imaginer ce qu’a été l’enfance de ces deux jeunes filles et comment elles ont été écrasées par la vie avant même de périr à Auschwitz. Les parents sont toujours notés de nationalité polonaise — on comprend qu’ils n’ont pas dû demander leur naturalisation. Il semble toutefois qu’ils aient changé leurs prénoms et non juste ceux des enfants : Naphtal est noté entre parenthèses comme « Max » tandis que sa femme, Chana, figure sur le registre comme « Anna » — le même changement que celui opéré pour Laja.

Dans cette famille de pauvres, vivant sur le seul salaire de manœuvre du père dans l’un des quartiers les plus déshérités de Paris, avec une mère analphabète et dont on ne sait si elle parlait le français, on peut concevoir que les filles ne soient pas a priori les mieux armées pour réussir à l’école — même si d’autres, vivant dans des conditions similaires, ont pu s’y épanouir, emmagasiner des connaissances, apprendre un métier ou poursuivre des études… rien de cela ici.

Laja a d’abord été scolarisée à l’école maternelle rue des Maronites, une rue parallèle à la rue Etienne Dolet — en fait, les deux écoles ne forment qu’un seul ensemble dont les entrées sont sur deux rues différentes. Nous sommes à deux pas du passage Ronce — Esther Senot, d’un an plus jeune qu’Ida, a fréquenté un autre groupe scolaire, rue de Tourtille, un peu plus au nord du quartier mais elles ont pu se croiser dans la rue, jouer ensemble peut-être. Laja entre à la « grande école » le 3 octobre 1931. Ida, quant à elle n’est pas allée à l’école maternelle mais elle est entrée directement au cours préparatoire le 1er octobre 1934, elle a presque 7 ans. Pour Ida, les choses ne se passèrent pas trop mal : quand elle quitte l’école en août 1939, un peu avant 12 ans, elle a fini son cours élémentaire 2ème année (en cinq ans de scolarité) et le registre la décrit comme une une « enfant malade » — peut-être souvent absente, alors. Le commentaire se poursuit, avec du positif, « sage, caractère agréable » et du négatif, « aucune intelligence, très lente ». Mais pour Laja, l’aînée des deux filles, le bilan est d’autant plus dramatique qu’il ouvre de façon bouleversante vers l’avenir de la jeune fille : quand elle sort de l’école en juillet 1938, après sept ans de scolarité, elle était en cours élémentaire 1ère année ! Rien de positif dans le commentaire associé à cette sorite de l’école élémentaire : « inintelligente, anormale même, caractère assez difficile ». Pensez, une jeune fille de presque 14 ans, en CE1 avec des enfants de 7 à 8 ans…

Que deviennent nos jeunes filles ensuite ? En juin 1940, quand les Allemands entrent dans Paris, Ida a 12 ans. Légalement, elle devrait encore être en classe mais on peut penser que ses ennuis de santé l’en empêchent. Va-t-elle travailler pour autant ? Sans doute pas, peut-être reste-t-elle alitée. Mais Laja ? En 1940, elle a 16 ans mais que sait-elle faire ? Quelle activité a-t-elle pu mener, elle qui nous apparaît si dépourvue de moyens ?

Seule dans Paris ? Laja échappe à la rafle du Vel d’Hiv

Ces années seront terribles, passage Ronce, où quatre personnes seront arrêtées au numéro 9 en plus de la famille Rafalowicz, cinq au numéro 10 (les Senot), sept au 11, seize au 12, quatre au 14, une au 16, trois au 18…

Le 16 juillet 1942, Esther Senot raconte : « Des policiers en uniforme, sans ménagement, font sortir nos voisins des habitations situées en face. Nous en connaissons quelques-uns, au moins de vue. La plupart sont polonais, comme nous. Le constat est vite fait : ils sont en train d’embarquer tous les Juifs ». Ce jour du 16 juillet 1942, lors de la rafle du Vel d’Hiv, Naftal âgé de 47 ans (à moins qu’il n’ait déjà 55 ans, son identité exacte reste mystérieuse), Chana, âgée de 53 ans et Ida, jeune fille de 14 ans, sont arrêtés.

Laja en réchappe, je ne sais comment. S’est-elle cachée sous les combles ? Dans un placard ? Chez un voisin ? Etait-elle absente, ce jour-là ? Peut-être au travail alors car, à 17 ans à cette époque, les jeunes filles n’ont pas d’autre choix que de travailler. Qu’a-t-elle compris de ce qui leur arrivait ? Aurait-elle essayé de joindre ses parents, sa sœur ? Le temps était compté. Les premiers transferts de Juifs du Vélodrome d’Hiver vers les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, se déroulent dès le 19 juillet à partir de la gare d’Austerlitz par des trains fournis par la SNCF, sept convois qui vont ainsi transporter plus de 8 000 personnes entre le 19 et le 22 juillet. Chaque train était composé de wagons couverts et de 3 wagons voyageurs pour l’escorte.

Et ensuite, de Pithiviers ? Le Mémorial de la Shoah garde la trace de la déportation d’un Naptal Rafalowicz — Naptal et non Naphtal —, manœuvre comme Naphtal, né à Kielce lui aussi mais en 1887 — 1887 et non 1895 — et déporté depuis le camp de Pithiviers vers Auschwitz le 31 juillet 1942 par le convoi n°13, juste après la rafle du Vel’d’Hiv. Yad Vashem reprend la même date de naissance (en 1887) et ajoute les noms de ses parents et de sa femme — ce serait donc bien lui, vieilli de quelques années. Une autre source, l’arrêté du 3 mars 2011 portant apposition de la mention « Mort en déportation » sur les actes de décès cite le nom de Naftal Rafalowicz, décédé le 30 août 1942 à Auschwitz et qui serait né le 28 septembre, comme le père de Laja, mais en 1886 cette fois-ci — et toujours à Kielce. On voit toute la difficulté de retrouver les traces de ces morts, quatre-vingts ans plus tard.

Et Chana, leur mère, qu’est-elle devenue ? Partie elle aussi par le convoi 16, avec sa plus jeune fille ? Par le 13, comme son mari ? Par le convoi 14 parti de Pithiviers ou par le 15, de Beaune-la-Rolande ? Sur les listes conservées à Yad Vashem, je trouve une Chaja Rafalowecz (pas Chana ni Rafalowicz) née en 1899 et non 1889 mais bien le 6 janvier (date qui figure, 6 janvier 1889, sur son acte de mariage) et née à Vialo et non à Biala-Podlaska — mais là encore, pour un fonctionnaire de police pressé, ces noms de villages polonais se ressemblent comme se ressemblent les noms de famille, surtout dans la bouche d’une juive polonaise analphabète. Cette Chaja est partie de Pithiviers par le même convoi n°13 que Naptal, et sans doute est-ce Chana et ainsi les parents seraient partis l’un avec l’autre, lui le 38e de la liste des déportés du convoi, elle la 167e, laissant leur plus jeune fille seule au camp de Pithiviers.

Car Ida, elle aussi, comme son père, comme sa mère aussi peut-être, est partie de Pithiviers à destination d’Auschwitz-Birkenau. Retenue dans la baraque 12, d’après la liste originale du convoi de déportation, elle est déportée sous le prénom d’Hida par le convoi 16, parti le 7 août 1942 à 6 h 15. Lorsque ce convoi 16 va quitter le camp, comme les autorités allemandes n’avaient pas encore autorisé la déportation des enfants âgés de moins de seize ans, ceux-ci sont séparés de leurs parents avant le départ du convoi, ce qui donne lieu à des scènes déchirantes. Cependant, le chef de la police d’Orléans signale que les enfants à partir de l’âge de 12 ans qui paraitraient plus âgés pourraient également faire partie des convois de déportation : sans doute est-ce le cas d’Ida, enfant malade certes mais qui a presque 15 ans. Sur les 1069 personnes, toutes juives, déportées par ce convoi, il y avait 864 femmes et enfants, 300 enfants dont Ida, âgés de moins de 18 ans. Ils sont passés par Malesherbes, Montereau, Troyes, Brienne le Château, Montier en Der, Saint-Dizier, Bar-le-Duc, escortés par la gendarmerie française jusqu’à la frontière. Puis ce sera Sarrebrück, Francfort, Dresde, Görlitz, Katowice… A leur arrivée à Auschwitz le 9 août, 795 d’entre eux furent gazés dès leur arrivée et ne furent laissés en vie pour travailler que 63 hommes et 211 femmes.

Au foyer rue Vauquelin, jusqu’à la rafle et la déportation

Que devient alors Laja ? Qui a pu l’aider ? Chez qui a-t-elle logé ces jours-là ? Qu’a-t-elle compris de ce qui lui arrivait ? Je suppose qu’une fois revenue passage Ronce, après la rafle, elle a découvert les scellés sur la porte de leur logement, comme le décrit Esther Senot : « Devant moi : une étiquette reliée à un fil et un bout de cire. C’est la première fois que je vois des scellés. »

Et qu’en est-il de son passage au centre UGIF de la rue Vauquelin ? Laja ne figure pas sur la liste des « internes » établie en juillet 1943 : nous ne savons ni quand ni comment elle y est arrivée. Elle a 19 ans en 1944, de ce que nous savons d’elle, on peut bien entendu se demander si elle était en mesure d’être monitrice ou si sa fragilité intellectuelle ne la désignait pas plutôt pour la position de pensionnaire, une enfant dans le corps d’une jeune femme — mais qui sait, quoi qu’ait pu dire son enseignante en 1939, peut-être que s’occuper des enfants autour d’elle était sa vocation.

Si Laja se retrouve seule au foyer de l’UGIF 9 rue Vauquelin, c’est évidemment qu’elle s’est retrouvée séparée de ses parents lors de la rafle du Vel d’Hiv, peut-être peu à peu séparée de tous ceux qu’elle pouvait connaître et chez qui elle pouvait chercher un appui — des amis, de parents, des voisins, une concierge, qui sait — mais nous ne saurons jamais ce qu’elle a fait de tous ces mois de 1942, de toute cette année 1943, de tout ce printemps de 1944, jusqu’à cette nuit d’été où Aloïs Brunner lance la rafle des foyers d’enfants de la région parisienne.

A Drancy

Rue Vauquelin, dans la nuit du 22 juillet 1944. Ceux qui investissent les lieux étaient des Allemands, peut-être accompagnés de policiers français, les témoignages divergent sur ce point, ils sont venus très tôt le matin, avant 5h, alors qu’il faisait encore nuit. Ils ont sonné. Frieda Kohn, la concierge, a ouvert. Une monitrice — qui était-elle ? — est venue réveiller les enfants et leur dire que les Allemands étaient là. Les filles ont été rassemblées dans le hall, l’une d’elles fait une crised’épilepsie, raconte Yvette Lévy. Elles sont alors parqués dans un camion bâché, deux voitures — des « tractions » noires — les encadrant, et emmenées à Drancy. Le long du chamin, elles ont chanté des chants scouts, la Marseillaise et l’Internationale : il ne fallait pas se laisser abattre, ont raconté les survivantes. Laja a-t-elle chanté elle aussi ?

Les enfants des autres maisons de l’UGIF sont raflés le même jour et arrivent à Drancy dans les heures qui suivent. Tous ces enfants, et Laja avec eux, restent dix jours à Drancy. Là, le groupe a été réparti sur plusieurs lieux, entre escalier 6 et escalier 7, et dans des salles séparées pour les hommes et les femmes. Laja a été logée dans la chambre 3 de l’escalier 6, avec les responsables du foyer, Madame Mortier (Germaine Israël née Joseph) et Madame Camille Meyer, ainsi que la gardienne, Frieda Kohn, et un petit groupe d’adolescentes, sans pouvoir sortir ni jouer hors des chambrées avec les enfants qui sont restés avec leurs monitrices, juste descendre au « château rouge », les latrines.

Laja est partie pour Auschwitz le matin du 31 juillet 1944, une des jeunes filles qui figuraient parmi les trente-trois personnes arrêtées rue Vauquelin. Les 1300 déportés ont été rassemblés dans la cour du camp puis répartis par groupes de 50 dans les autobus qui les ont menés à la gare de Bobigny. Le voyage a duré trois jours et trois nuits dans les wagons à bestiaux ; environ 100 personnes dans le wagon ; 2 seaux, un d’eau, l’autre pour les « besoins » : la porte n’a été ouverte qu’une seule fois pour le vider — il faisait une chaleur torride.

Arrivée à Auschwitz, et après ?

La nuit du 3 août, le train s’est arrêté tout au fond du camp, tout au bout de la rampe d’Auschwitz-Birkenau, directement au fond du camp entre le crématoire 2 et le crématoire 3. Les filles de Vauquelin ont été séparées en deux groupes : celles qui allaient être sélectionnées pour le travail, dix — et les autres qui sont allés directement à la chambre à gaz. Yvette Levy a décrit le petit groupe des pensionnaires regroupées autour de la directrice du foyer, une dame aux cheveux blancs, au moment de la descente du train. C’est ainsi que je vois d’abord Laja, un petit être paniqué cramponné à la dernière personne au monde qui lui reste et en qui elle a encore confiance — mais non, c’est peut-être en elle que les enfants dont elle s’est occupée jusqu’ici ont confiance et, quoique jeune et apte au travail peut-être, elle ne les abandonne pas.

Sources

- Dossier DAVCC 21 P 482 375

- Cahier de mutation de Drancy (F 9 5788)

- Archives départementales de Paris : état civil, recensements, archives scolaires (2811W 5).

- Archives de Yad Vashem

- Esther Senot, La petite fille du passage Ronce, Grasset, 2021

- Témoignage d’Yvette Lévy (Mémorial de la Shoah, mise en ligne le 15 septembre 2016)

This biography of Laya RAFALOWICZ has been translated into English.

English

English Polski

Polski

Les soeurs Denise et Rachel LEMEL, raflées dans la maison UGIF de St Mandé et leur mère Gitla ZYLBERBERG épouse SEEUWS vivaient au 11 puis au 12 du passage Ronce.