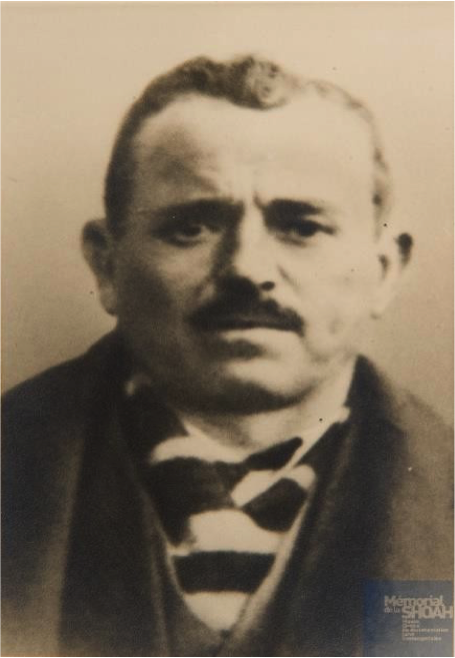

Gabriel ALFANDARI (1888-1944)

Naissance : 1888 – Smyrne – Empire Ottoman

Décès : 31 octobre 1944 – Auschwitz-Birkenau – Pologne

Arrestation : 8 juillet 1944 – Marseille – France

Photo : Gabriel Alfandari © Mémorial de la Shoah/ Coll. Isaac Alfandari

Gabriel Alfandari est né à Smyrne (aujourd’hui Izmir), en Turquie, en 1888 (la date exacte n’est pas connue). Sa famille fait partie de la communauté juive ayant été expulsée d’Espagne au XVe siècle. Elle parle donc une langue judéo-espagnole, le ladino.

Son père se prénommait David et sa mère, née Nahmias avait pour prénom Refka (Rebecca).

D’après ce que raconte son fils Isaac, que nous avons rencontré, Gabriel a passé une belle jeunesse à Smyrne, jusqu’à ce que la guerre gréco-turque soit déclarée en 1919 : il a alors 31 ans.[1]

Selon le témoignage du fils aîné, Isaac, pendant une période, Gabriel travaille comme salarié dans une usine d’explosifs en France. Il serait également parti chercher fortune en Argentine, comme l’avait fait le père de Vida, M. Nahmiaz. Il est rentré à Smyrne avec la mention « protégé français ». Ces voyages expliquent sans doute pourquoi il se marie tardivement.

En 1921, Gabriel se marie avec Vida Nahmias ou Nahmiaz, née le 21 mars 1905. Ils sont tous les deux issus d’un milieu pauvre, dit son fils dans un témoignage, et n’ont pour instruction que « l’hébreu religieux ».

C’est à Smyrne que naissent leurs trois premiers enfants : David en 1922, Isaac le 15 février 1924, et Rebecca en 1928.

À partir de 1924, Gabriel et ses frères, Isaac (né en 1893) et Moïse (né le 10 avril 1899), partent travailler en France. Gabriel continue malgré tout de faire les allers-retours entre la France et la Turquie afin de rendre visite à sa famille.

Une famille travailleuse et très bien intégrée

En septembre 1930, son épouse et ses enfants le rejoignent en France dans une maison partagée avec une seconde famille, à l’Estaque-Gare. Ce quartier de Marseille, excentré, est très populaire : dans leur maison située au 266 rue Lepelletier, il n’y a pas d’eau courante et la cuisinière fait office de chauffage. Gabriel est commerçant, avec son magasin rue Lepelletier, « accolé au Bar des Amis ».

Les enfants ne parlent alors que le judéo-espagnol, de même que leur mère.

La famille s’agrandit le 8 juin 1931 avec la naissance de la petite Judith[2] .

Gabriel et sa famille obtiennent la nationalité française le 4 décembre 1933[3].

D’après ce que nous a raconté Isaac Alfandari lors de notre rencontre, Gabriel était un homme sobre, réservé, un mari fidèle, simple, très croyant. Il va à Marseille centre pour acheter sa nourriture casher et ferme évidemment son magasin pour les fêtes religieuses.

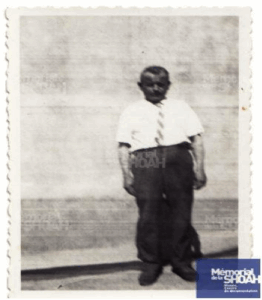

Gabriel éprouvait un amour discret envers sa famille. Il était travailleur et se préoccupait de l’avenir de ses enfants, c’est pour cela qu’Isaac l’a qualifié de « bourreau de travail ». Effectivement, raconte Isaac, « en plus du magasin, ce petit homme d’1,56 m faisait les marchés et le colportage : un énorme ballot sur l’épaule et une lourde valise à la main, il se rendait à pied jusqu’au quartier de Riaux, à 3 km, pour vendre à crédit, sans aucune garantie qu’une confiance mutuelle et un relevé écrit en hébreu sur son livre de comptes ». Pendant les vacances scolaires, son fils Isaac l’accompagne parfois. « Jamais de plaintes, jamais malade et tout fier de présenter à ses clientes ce fils qui allait devenir médecin », dit encore Isaac[4].

La femme de Gabriel, en revanche, ne quitte pas la maison. C’est lui « qui fait tous les achats ». Elle ne manque pas de travail à la maison, avec quatre enfants. Cependant, en l’absence de son mari, elle sert les clientes du magasin.

Une vie de labeur, avec pour seule distraction, le dimanche, le cinéma « dans les quartiers voisins ». L’été parfois, la plage avec un pique-nique.

Tout le monde dans ce quartier populaire, les gendarmes compris, les appellent les « Juifs », « sans aucune connotation raciste », estime Isaac.

Gabriel Alfandari © Mémorial de la Shoah/ Coll. Isaac Alfandari

La guerre et des conditions de vie qui se dégradent

1939, la guerre éclate. La France rend les armes en juin 1940. L’armistice est signé le 22 juin. La France est découpée en plusieurs zones. Selon la convention d’armistice, le gouvernement de Vichy met sa police et son administration au service de l’occupant. La zone sud dite « libre » ou non occupée est envahie le 11 novembre 1942, par l’armée allemande.

Les Alfandari habitant dans la zone sud subissent les lois du régime de Vichy, mais la vie est moins dure qu’à Paris.

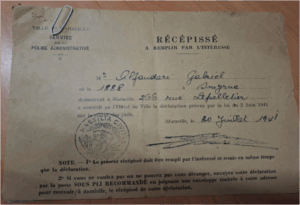

Au début, le quotidien des Alfandari est peu touché. Gabriel continue de travailler en tant que marchand ambulant, en vendant à crédit aux ouvriers, et il peut circuler librement, jusqu’au recensement obligatoire institué par le 2e statut des Juifs, le 2 juin 1941.

Le 30 juillet 1941, la famille Alfandari se fait donc recenser comme juive.

Photographie du récépissé accompagnant la déclaration de recensement de en tant que juif effectuée par Gabriel Alfandari, conservé aujourd’hui par son fils Isaac Alfandari, qui nous l’a présenté au moment de notre rencontre le 11 mars 2025 au collège de Trets

En 1942, le fils aîné de Gabriel, David, est convoqué à Hyères pour participer comme tailleur aux chantiers de jeunesse mis en place par le maréchal Pétain, un bon moyen pour passer inaperçu, mais il en est exclu au bout d’un mois, car juif. Isaac continue d’aller au lycée Saint Charles, jusqu’en 1942. En juillet 1942, il obtient son premier bac. Il est « requis pour la défense passive ».

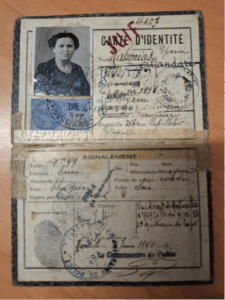

Mais les conditions de vie se dégradent peu à peu pour les Juifs avec l’occupation de la zone dite « libre » par les Allemands et l’arrivée de l’armée allemande et des SS à Marseille le 12 novembre 1942. La chasse aux Juifs commence[5] et après le 11 décembre 1942, la mention « Juif » est tamponnée sur les cartes d’identité.

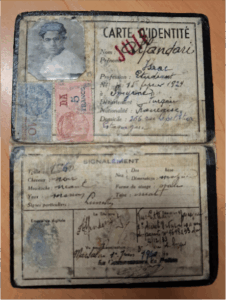

Photographies des cartes d’identité de Vida, l’épouse de Gabriel, et d’Isaac, son fils, avec le tampon JUIF, conservées aujourd’hui par Isaac Alfandari, qui nous les a présentées au moment de notre rencontre le 11 mars 2025 au collège de Trets

Après la rafle du Vieux Port de janvier 1943[6], les enfants de Gabriel se font appeler par des prénoms à consonance française, sur le conseil de leurs amis. Isaac se fait appeler Albert, et David, Roger. En zone sud, il n’y avait pas le port de l’étoile juive, et il n’est pas institué après l’arrivée des Allemands.

Le 10 mai 1943, alors que le fils aîné de Gabriel, David, se rend à la Ciotat pour travailler dans le cadre du STO au chantier naval, il se fait arrêter dans le train par la Gestapo, après qu’il a tendu, lors d’un contrôle, sa carte d’identité tamponnée du mot « Juif ». Il est alors enfermé dans la prison Saint-Pierre (80 rue Brochier, 5e arrondissement de Marseille), puis transféré à Drancy[7].

À partir de cette date, les Alfandari sombrent dans la peur de se faire arrêter. En juillet 1943, Gabriel, son frère Moïse et leurs familles quittent L’Estaque pour tenter de s’installer à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, une zone qui est alors contrôlée par les Italiens, qui n’appliquent pas les mesures antisémites. Les pères de famille prennent le risque de faire des va-et-vient pour conserver leurs magasins. Mais tous reviennent en octobre 1943 parce qu’il faut changer les cartes d’alimentation. En effet, il leur faut une adresse légale pour pouvoir en bénéficier, or leur adresse légale les localise à Marseille.

Les enfants sont confiés à une association chrétienne qui les cache dans une colonie de vacances au Plan-d’Aups dans le massif de la Sainte-Baume, puis tous rentrent à Marseille sauf Judith, la petite sœur, qui est confiée à une famille à Avignon.

Le 24 septembre 1943, Gabriel Alfandari perd la nationalité française.

L’étau se resserre autour des Alfandari avec l’arrestation d’autres membres de la famille[8].

Gabriel et les siens partent à Saint-Michel l’Observatoire, mais reviennent.

Le 29 avril 1944, alors que Gabriel est en ville, la Gestapo débarque au domicile familial, le fouille et découvre dans une valise toutes les économies de Gabriel. Les agents les accusent de contrebande et confisquent la valise remplie d’argent. Plus tard, Gabriel découvrira que ce n’était pas la Gestapo, mais deux Français déguisés qui avaient pris pour habitude de voler les Marseillais de cette manière, une pratique assez répandue dans toute la France. Gabriel, qui croit encore en la justice de son pays, va porter plainte au commissariat, le 30 avril.

L’arrestation et la déportation

Le 8 juillet 1944, Gabriel, sa femme Vida et sa fille Rebecca se font arrêter au domicile familial. Son fils Isaac, qui travaille au STO[9], et sa fille Judith, échappent à l’arrestation[10].

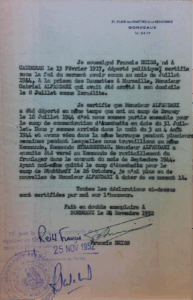

Gabriel est d’abord interné au 425 rue Paradis, qui est le siège de la Gestapo de Marseille, puis à la prison des Baumettes. Il est transféré à Drancy en juillet 1944, mais des doutes subsistent sur la date. Francis Reiss, sous la foi d’un serment prêté en novembre 1952, certifie avoir connu le même parcours que Gabriel, des Baumettes à Auschwitz. Il affirme que Gabriel et lui-même sont internés le 18 juillet. Or, le document émis par le ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre certifie, en septembre 1952, qu’il y a été interné le 24 juillet 1944.

Gabriel est ensuite déporté à Auschwitz-Birkenau, en Pologne, le 31 juillet 1944, dans le Convoi 77. Dans la nuit, sur le quai, Gabriel fait partie des 291 hommes qui sont sélectionnés pour le travail. 183 femmes le sont également. Les 832 personnes, y compris près de 300 enfants de moins de 18 ans sont mortes, soit durant le terrible transport, soit dans les chambres à gaz. Tous ont été incinérés dans les fours crématoires situé près du camp des femmes.

Le témoignage de Francis Reiss se poursuit ainsi :

« Nous sommes arrivés [à Auschwitz] dans la nuit du 3 au 4 août 1944, et avons vécu dans la même baraque pendant plusieurs semaines, pendant lesquelles nous travaillions dans le même Kommando, Kommando Strassenbau (construction de routes). Monsieur Alfandari a ensuite été versé au Kommando de ravitaillement Fraulager (camps des femmes) dans le courant du mois de septembre 1944 [….] Je n’ai plus eu de nouvelles de monsieur Alfandari à dater de ce moment-là. »

Gabriel Alfandari © SDH de Caen, DAVCC dossier n°21P417532_1232 (copyright 0455)

Gabriel serait décédé le 31 octobre 1944.

Isaac nous a dit qu’il est probablement décédé lors des Marches de la mort, ces marches forcées dans lesquelles les SS évacuent dans des conditions épouvantables les déportés survivants des camps avant l’arrivée des alliés. Mais elles ont lieu en janvier 1945. Gabriel serait donc plus probablement décédé avant ou lors d’un transport vers Gross-Rosen, alors que les Allemands envoient dans les camps de travail forcé les hommes et femmes valides[11].

BIBLIOGRAPHIE

-

Archives

– Service Historique de la Défense de Caen

Gabriel Alfandari © SDH de Caen, DAVCC dossier n°21 P 417 532_1232 (copyright 0434 à 0480)

– Mémorial de la Shoah

Portrait de Gabriel Alfandari. Sans lieu ni date. – Mémorial de la Shoah

Gabriel Alfandari. Sans lieu ni date – Mémorial de la Shoah

Carte postale de Marseille, le quai du port et rue de la république – Mémorial de la Shoah

Vida Alfandari, posant de face en studio. Marseille (Bouches-du-Rhône), France, 1940. – Mémorial de la Shoah

La famille Alfandari. Sans lieu ni date. – Mémorial de la Shoah

-

Articles / Sites internet

– « Notre espoir est placé en vous : des survivants de la Shoah face à des lycéens », par O. Chaber, le 25 mai 2022, publié sur le site MadeInMarseille

– « Le devoir de mémoire au collège Paul-Éluard », par Mme Clavery, le 16 février 2024, sur le site du collège Paul-Éluard de la Seyne-sur-Mer (Var)

– « L’attaque du train de la mort, un exploit méconnu de la Résistance ardéchoise dans la France occupée », par M-B Baudet, le 16 octobre 2024, paru sur lemonde.fr

– « 80 ans de la libération d’Auschwitz : rencontre avec Rebecca Marciano, rescapée du seul convoi de la mort détourné par la Résistance », par M. Buisson, G. Beaufils,

– Sarfati, C. Beaume, W. Gasiorkiewicz, H. Horoks pour France Télévisions, publié le 27 janvier 2025 sur le site FranceInfo

– Geneanet

-

Témoignages

– Témoignage recueilli et enregistré lors de la venue le 11 mars 2025 de Isaac Alfandari, fils de Gabriel Alfandari, au collège les Hauts de l’Arc de Trets (Bouches-du-Rhône)

Rencontre avec le fils de Gabriel Alfandari au Collège Les Hauts de l’Arc à Trets (Convoi 77)

https://www.site.ac-aix-marseille.fr/clg-arc/spip/A-la-rencontre-d-Isaac-Alfandari.html

– Site du Mémorial de la Shoah

Témoignage d’Isaac Alfandari, Juif de France (2021) – Mémorial de la Shoah

Biographie réalisée par Lafont Eleane, Lao Louna, Petot Léa, Rouet Reinberger Elsa et Tomasi Marion du Club Histoire du collège les Hauts de l’Arc de Trets. Professeurs conseillers : Mmes Daux Marlène et Salomon Marianne. Avec la relecture de Mme Klejman Laurence.

Les élèves du Club Histoire du collège les Hauts de l’Arc de Trets (Bouches-du- Rhône) ont mené une enquête historique afin de réaliser la biographie de Gabriel Alfandari.

Elles se sont appuyées sur des archives ainsi que sur des articles de presse qui les ont amenées à pouvoir rencontrer le fils de Gabriel Alfandari, Isaac.

La réalisation de leur travail s’est ensuite déroulée en 3 étapes : la rédaction de la biographie à partir des informations collectées, l’enregistrement oral de ce texte, puis la réalisation d’un « draw-my-life ».

Les élèves ont souhaité ce rendu pour son aspect visuel, original et peut-être, ont-elles pensé, plus accessible à des collégiens.

Elles ont réalisé ce travail sur un tableau de classe, avec un téléphone, sans trépied, puis en utilisant l’application Microsoft Clipchamp.

Notes & références

[1] Un registre matricule de conscription à Grenoble pour l’année 1918 comporte les noms de Gabriel et Isaac Alfandari. Ils résident tous les deux à la même adresse 135 cours Berrart ( ?) Bouchoyer Avold ( ??). Gabriel est indiqué né le 16 avril 1891, Isaac, le 6 mai 1893, à Smyrne. Leurs parents sont David et Rebecca. Tous deux sont manœuvres, ont un niveau d’instruction 2 (moyen). Ils ont été exemptés car « omis de 1911 » et « omis de 1913 » et sont déclarés « bon » pour le service « sous réserve de décision ministérielle à intervenir ». Aucune description physique n’est donnée. S’agit-il des mêmes ? Etaient-ils français ? Ils sont naturalisés eux aussi en 1933 https://www.geneanet.org/registres/view/2091800/92?individu_filter=40994870

[2] Le frère de Vida, Avram (Albert) Nahrmiaz, et sa femme, viennent les rejoindre à Marseille, de même que le père de Vida et Avram, qui est alors âgé de 68 ans. Ils vivent tous très près les uns des autres.

[3] Décret 9698 X 33. AN : 19770880/5

[4] Le frère de Gabriel, Moïse, tient un petit magasin de tissus dans la rue Lepelletier, la rue où vit Gabriel. Il a deux fils, André et Victor, et une fille, Rébecca, née le 10 juillet 1933. Il est naturalisé par décret du 31 décembre 1929 (Journal officiel du 12 janvier 1930). Son autre frère Isaac était un « marchand forain peu fortuné ». Il a une fille, Judith, et quatre fils, Henry, Raymond, Victor et Jacques.

[5] Les contrôles se multiplient, les « alertes se succèdent », de même que les « recherches pour le STO » (ou les chantiers de travail pour les Juifs). Les « grands », David, Isaac et leur cousin André sont obligés de se cacher. En janvier 1943, le neveu de Gabriel, Victor, interne à l’école d’électricité « a eu vent des barrages et des rafles en préparation ». La famille se rend au commissariat qui confirme le projet. Les enfants sont aussitôt envoyés se cacher dans la famille d’un ami de David, rencontré durant son éphémère passage au chantier de jeunesse de Hyères. Les Tassy les accueillent, mais les Allemands sont à côté. Ils rentrent à L’Estaque, où rien ne s’est produit.

[6] Du 22 janvier au 17 février, les Allemands entreprennent de « nettoyer » le quartier du vieux port, désigné comme « la verrue de l’Europe » ou une « porcherie ». Ce quartier populaire abrite depuis des siècles un population cosmopolite, dont un certain nombre de Juifs. 20 000 habitants sont évacués des vieux quartiers, qui sont dynamités. Quelques rares bâtiments furent préservés. Derrière cette entreprise de « salubrité publique », se cache une traque aux Juifs et aux résistants. Tous les Juifs ne vivent pas dans ce vieux quartier, et bon nombre de Juifs étaient venus de Paris ou d’autres villes de la zone nord. Ils furent raflés, durant « l’opération Sultan » en même temps que les Juifs du Vieux Port. Cette énorme opération de police, conduite par les autorités françaises, entraîne l’arrestation de plus de 6.000 personnes. Ils sont d’abord internés à Fréjus, 1.642 personnes sont déportées, dont 786 Juifs, passées par Drancy. Devant l’ampleur et la publicité de la rafle, des Marseillais réagissent et organisent quelques opérations de sauvetage. Après ces rafles, les Juifs font profil bas.

[7] Depuis le camp de Drancy, le 22 juin, David fait passer un émouvant message à Mme Puget, voisine des Alfandari à Marseille. « Je vous fais savoir que je me porte bien je pars pour une destination inconnue aussi je vous demande e ne pas vous inquiéter si vous ne recevez pas de nouvelles car je ne pourrais certainement pas vous écrire. Ne vous en faites pas pour moi. J’espère que ces moments à passer si pénibles soient-ils seront bientôt suivi de joie profonde ce n’est pas le peine d’envoyer de colis car je ne serais pas là pour les recevoir. Je ne pourrais pas savoir le résultat du bac d’Albert mais j’ai confiance en lui. J’espère que les enfants et maman sont partis en vacances. Je vous embrasse tous très fort et vous remercie pour toutes les gentillesses que j’ai toujours reçu dans les colis (n’en expédiez plus de colis). Votre fils qui vous embrassez (sic) et croit notre réunion si Dieu le veut, très proche. Embrassez les oncles et tantes pour moi David Alfandari ». Le lendemain, le 23, David a été sans doute informé davantage de sa destination. Il envoie un autre message, à son père, depuis le train. « On dit qu’on ira à Metz d’où on nous triera, les hommes dans les usines en Allemagne ou en Pologne. Je ne pourrais donc plus ni envoyer ni recevoir des nouvelles. » Il demande à nouveau à sa famille de ne pas envoyer de colis et termine par : « Votre fils qui pense plus que jamais à ses parents ». Il est déporté par le Convoi 55. Il a 21 ans.

[8] Le 30 décembre 1943, Moïse, le frère de Gabriel « est seul avec sa fillette dans son magasin quand deux hommes lui demandent ses papiers ». Ils viennent ensuite chercher le reste de la famille chez Gabriel et chez son frère Isaac, où elle se trouvait. Moïse (né en 1899), Djoya (née en 1907) l’épouse de celui-ci et leur fils Victor (15 ans) sont emmenés. Isaac raconte que leur frère André « impuissant sera retenu dans un bar par ses amis » Ils sont envoyés à Drancy le 22 janvier 1944. Moïse dépose 58.400 francs à la fouille. Ils sont déportés sans retour par le Convoi 67 du 3 février 1944. « André et Betty seront pris en charge par M. Thomas, grand résistant, et André sera blessé en faisant le coup de feu contre les Allemands lors de la libération de Marseille », raconte Isaac. Moïse aurait été dénoncé comme « gaulliste par un commerçant du quartier ».

[9] A l’usine de la Sotève où il est protégé et aidé par les contremaîtres qui savent qu’il est juif.

[10] Isaac se réfugie avec sa sœur Judith à l’usine de la Sotève, où un ingénieur et sa femme les cachent. Ils déposeront ensuite Judith chez une voisine de leur oncle Nahmiaz, en Avignon.

[11] Rebecca et Vida, internées elles aussi aux Baumettes, sont déportées par le convoi du 1er août qui part directement de Marseille, avec de nombreux résistants à bord. Elles auront la chance que ce convoi soit détourné à Annonay dans la nuit du 3 au 4 août (celle-là même où Gabriel arrive à Auschwitz). Elles sont libérées le 4 août 1944 par le maquis de l’Armée secrète de Vanox, et trouvent refuge à l’hôpital de Saint-Agrève. Le frère de Vida, Albert, réussit à venir les récupérer et les ramène en Avignon, alors que les combats font rage dans les maquis de la région. Elles retrouvent Isaac et Judith. Le 25 août, Avignon est libéré, sans combats. Le 28 août, c’est au tour de Marseille, après sept jours de bataille.

Contrairement au vœu de Gabriel, son fils Isaac a bien tenté de reprendre ses études de médecine mais a dû les abandonner pour subvenir aux besoins de sa famille non déportée. Il a repris le commerce paternel. Il a déposé au Mémorial de la Shoah des photos de famille et enregistré son témoignage, en 2022. Il avait également déposé auparavant, en 1996, une feuille de témoignage à Yad Vashem, l’institut commémoratif des Martyrs et des Héros juifs, à Jérusalem.

This biography of Gabriel ALFANDARI has been translated into English.

English

English Polski

Polski