Un colloque universitaire s’est ouvert aujourd’hui à Caen et se poursuivra jeudi 25 et vendredi 26 septembre. Les discussions seront intégralement consacré à un objet intime, les journaux personnels, en prenant pour cadre historique les deux guerres mondiales.

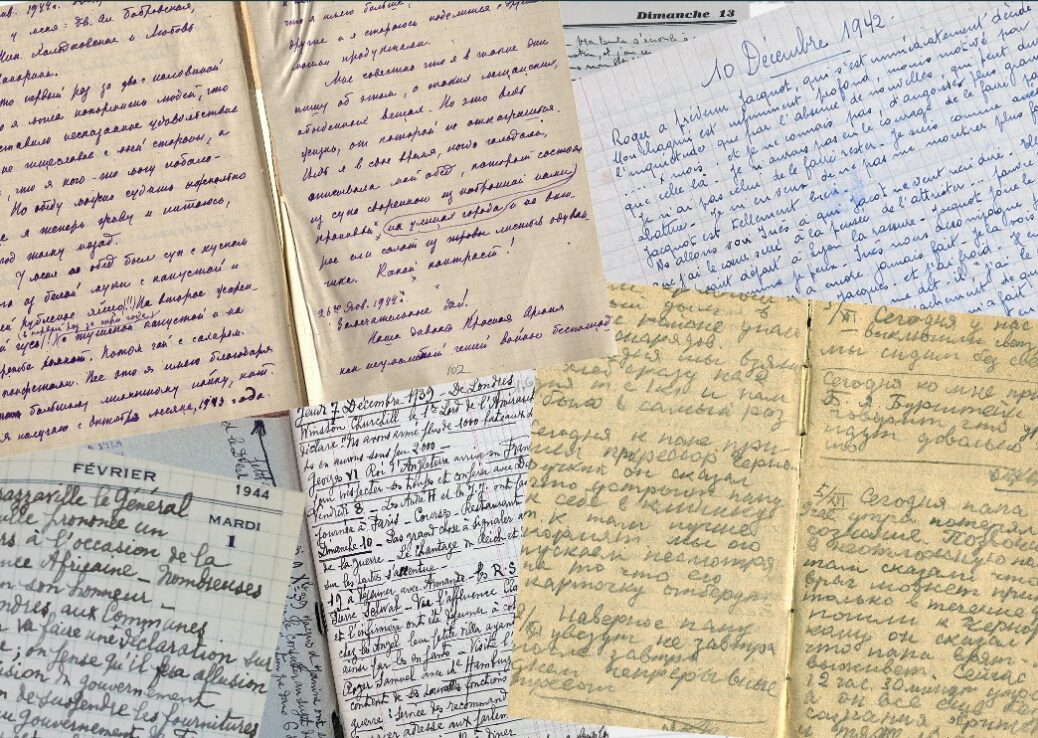

De 1914 à 1918 et de 1939 à 1944, des hommes, des femmes et des enfants ont tenu des journaux intimes pour y consigner leur vécu du conflit au jour le jour. Après la fin de la guerre, ces récits personnels sont devenus de précieux témoignages: en effet, chacun d’eux relate une expérience individuelle de cette période.

Ce colloque entend justement explorer la diversité des récits contenus dans ces journaux: ceux écrits par des civils à l’arrière, ceux tenus par des prisonniers de guerre, les spécificités des journaux de femmes. Des réflexions d’ordre méthodologique et archivistique complèteront les échanges, car ces journaux sont aujourd’hui collectés et conservés au titre de sources historiques.

Les organisateurs de ce colloque sont les dr. Sarah Gruszka, Marie Moutier-Bitan et Emmanuel Debruyne, spécialistes – avec chacun une approche différente – de la question des populations pendant les guerres mondiales. Leur ambition commune, précisent les trois chercheurs, est de déterminer ce que ces journaux personnels peuvent apporter à notre compréhension des guerres mondiales:

« Que nous disent-ils de l’expérience personnelle et collective en temps de violences extrêmes ? Quel usage l’historien peut-il faire de ces écrits quotidiens, où la banalité prend parfois le pas sur l’événement ? Enfin, dans quelle mesure ces sources variables et dissonantes, denses, lacunaires et protéiformes, documentent l’impact de la guerre sur les aspects sensibles des populations civiles : les corps, le rapport à la mort, à la violence, les représentations du temps et de l’espace, les rapports sociaux, etc.? »

Enfin, ces trois journées s’inscrivent dans le projet « Holocaust Diaries Project » qui se consacre à l’étude des journaux intimes dans le contexte de la Shoah.

Cet événement scientifique est organisé par l’université Caen Normandie, le CNRS et l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, avec le soutien entre autres de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Auschwitz.

English

English Polski

Polski