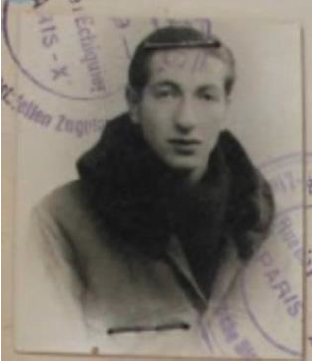

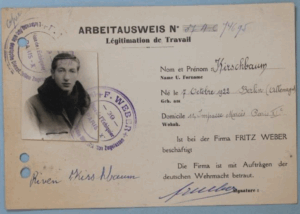

Riven KIRSCHBAUM

(Berlin 07.10.1922 – Paris 01.02.1984)

Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, Dossier 21 P 580.176

La biographie que vous allez lire a été écrite par les élèves de 3e A du Collège-Lycée Franco-Allemand de Buc (Yvelines), encadrés par Lisa Rech et Marianne Hoock-Douilly, professeures d’allemand, et Hélène Guerder, professeure d’histoire. Il s’agit d’un lycée placé sous la tutelle des États français et allemand axé sur le biculturalisme et l’amitié franco-allemande. Ce travail est donc présenté en langues française et allemande, en accord avec la logique de notre établissement.

Nos recherches ont porté sur trois déportés, Flora et Mirthil Cahen, ainsi que Riven Kirschbaum. Notre travail nous a conduits à voyager de Paris, où tous trois ont vécu, à Berlin, où Riven Kirschbaum est né. Il nous semblait important d’en apprendre davantage sur leur vie dans ces lieux avant, pendant, et pour Riven Kirschbaum après la Seconde Guerre mondiale.

Bien que la biographie que vous vous apprêtez à lire ne concerne que Riven Kirschbaum, nous vous encourageons également à lire celle de Flora et Mirthil Cahen.

Bonne lecture !

I. JEUNESSE

La mère de Riven, Esther (ou Estera), naît en 1895[1]. Nous ne connaissons pas la date de naissance de son père, Chaïm Kirschbaum. Esther et Chaïm se marient en juin 1914 à Łódź[2], une grande ville industrielle textile appartenant alors à la Russie et surnommée « la Manchester de l’empire russe ». Dans cette ville, les Juifs représentaient plus de 30% de la population avant la Première Guerre mondiale.

On peut supposer que Chaïm a été mobilisé pendant la guerre dans l’armée russe en raison du laps de temps important entre la date de son mariage et la date de naissance du premier enfant du couple, une fille. En effet, la sœur de Riven, Annie[3](ou Anna) naît le 10 mars 1918 à Koło[4], une ville située au centre de la Pologne qui redeviendra indépendante après 123 ans à l’issue de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918.

Avec l’indépendance de la Pologne, la situation change pour les minorités, en particulier les Juifs, qui subissent une assimilation forcée (en particulier fréquentation obligatoire d’écoles polonaises publiques pour les enfants).

C’est peut-être la raison du départ de la famille vers l’Allemagne.

Koło sera annexée par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, plus d’un tiers de ses habitants font partie de la communauté juive[5].

La famille, ou du moins Esther, quitte donc la Pologne entre la fin de la guerre et l’année 1922. Riven[6] Kirschbaum naît le 7 octobre 1922 à Berlin. Il réside dans la Grenadierstraße jusqu’en 1929[7].

Attestation de logement en date du 16/08/1923, © archives privées de la famille Kirschbaum

Le document ci-dessus stipule que Riven vit avec sa mère. Son père n’est pas mentionné – est-il resté en Pologne ? Ou déjà parti en France ? Anna (ou Annie) vit probablement avec son frère et sa mère, qui apparaît dans l’annuaire de Berlin en 1928 en tant que Handelsfrau (commerçante ou vendeuse)[8].

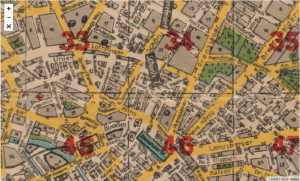

La Grenadierstraße est située à Berlin dans le « Scheunenviertel », littéralement « quartier des granges », un quartier juif assez pauvre qui accueille les Juifs d’Europe de l’Est comme Esther Kirschbaum, et se trouve non loin de l’Alexanderplatz au centre de Berlin (voir carte ci-dessous). Elle est qualifiée de « ghetto à portes ouvertes »[9] par Horst Helas, qui lui consacre un ouvrage en 2010.

Plan de Berlin, 1926,

www.berliner-stadtplansammlung.de

Discussions dans la Grenadierstraße, Walter Girke, 1928,

in : Das Scheunenviertel, Spuren eines verlorenen Berlins, Hause & Spender, p.119.

C’est une rue animée où se trouvent dans les années 1920 beaucoup de boutiques, de commerces et de lieux de prière.

Le N°.31 de la Grenadierstraße, juste à côté d’où vivait Riven – Abraham Pisarek, 1930,

in : Das Scheunenviertel, Spuren eines verlorenen Berlins, Hause & Spender, p.114.

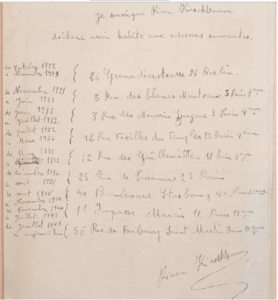

En 1929, Riven Kirschbaum arrive à Paris avec sa mère et sa sœur[10]. Le dossier de naturalisation[11] de Riven Kirschbaum (1947) liste les différentes adresses parisiennes où il vécut de 1929 à sa déportation.

Cette énumération atteste que la famille de Riven s’établit durablement à Paris et déménage souvent, à chaque fois dans un périmètre relativement restreint, au sein du Marais, peut-être pour que les enfants ne changent pas d’école. Puis ils s’éloignent de très peu, en restant dans un quartier à forte densité d’ouvriers et artisans juifs de l’Est.

Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p.18.

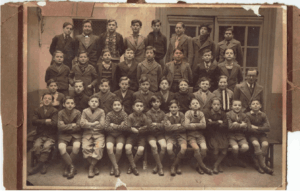

À son arrivée en France, Riven, âgé de sept ans, est scolarisé à Paris – nous ne savons pas dans quelle école (probablement celle des Hospitalières Saint-Gervais) – et y apprend le français.

© Archives de la famille Kirschbaum. Riven est le 2e à partir de la droite au 2e rang, à côté du maître.

Nous n’avons guère d’autres informations sur l’enfance et la jeunesse de Riven avant sa première déportation (1943), si ce n’est qu’il travaillait déjà comme fourreur avant la guerre.

L’Occupation

Riven explique dans un courrier daté de 1959, qu’au moment de l’Occupation, il a dû prendre en charge sa mère paralysée, après la déportation de son père[12]. Il travaillait comme ouvrier coupeur au 39 rue de l’Échiquier[13], dans le 10e arrondissement, un quartier réputé avant la guerre pour ses fourreurs ashkénazes[14]. Il aurait fui ensuite à Lyon, où il aurait partagé une chambre d’hôtel avec son ex-collègue de travail Max Endel, à qui il aurait fourni de faux papiers. Riven aurait été engagé dans la Résistance et « fait les boîtes aux lettres avec des journaux clandestins[15]», c’est-à-dire qu’il aurait distribué clandestinement la presse résistante interdite. Toutefois, en janvier 1943, il est bel et bien à Paris. Peut-être à titre temporaire.

II. PREMIÈRE DÉPORTATION

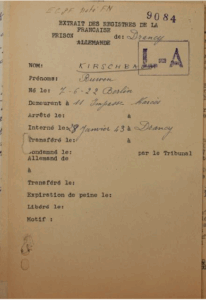

Riven habite au 11, impasse Marcès, dans le populaire 11e arrondissement de Paris, lorsqu’il est arrêté une première fois le 26 janvier 1943 et interné au camp de Drancy le 28 janvier, sous le nom de Ruven Kirschbaum. Nous ne connaissons pas le contexte de son arrestation (rafle, contrôle dans la rue, défaut de port de l’étoile jaune ?).

Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 580 176

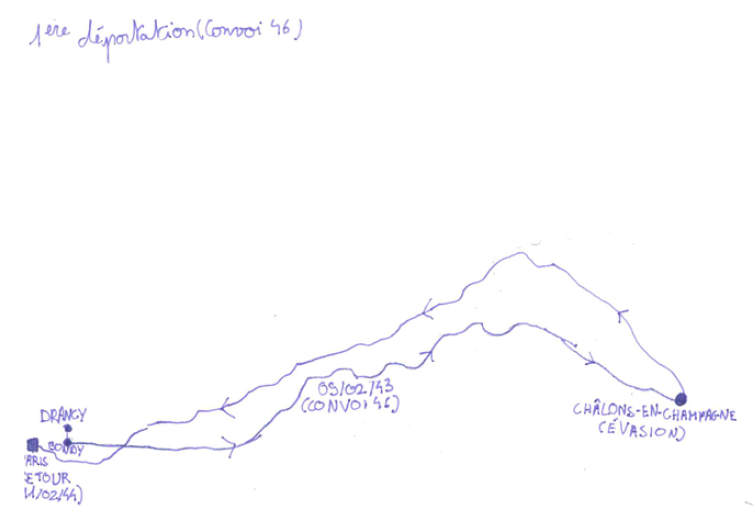

Le 9 février 1943, il se trouve dans l’un des wagons du convoi 46, au départ de la gare du Bourget en direction d’Auschwitz, « un convoi composé de 1.000 Juifs des deux sexes, surtout de femmes et d’enfants[16] ». À seize heures, alors que le train marque un arrêt en gare de Châlons-sur-Marne (aujourd’hui Châlons-en-Champagne), onze déportés tentent une évasion en sautant du convoi en marche. Les SS, chargés de surveiller les wagons, se lancent à leur poursuite. Les gendarmes français tirent, mais en dehors de la gare, qui est bondée de civils. Dans cette traque, sept hommes et une femme sont capturés. Cependant, trois hommes réussissent à disparaître, dont Riven Kirschbaum. Plus tard, un autre déporté de ce convoi tente à son tour sa chance, saute du train en marche et alors qu’on lui tire dessus finit par se rendre[17].

« Les fonctionnaires français, se félicite le SS qui fait un rapport à sa hiérarchie, s’employèrent à fond à rattraper les fuyards. » Vers 20 heures, deux « Juifs évadés du convoi ont été arrêtés par la gendarmerie à Châlons- sur-Marne ». « Un seul Juif est encore en fuite », écrit-il… Riven ! Il y a eu très peu de tentatives d’évasion de ce type et Riven fait partie des rares déportés à avoir réussi cette action des plus risquées[18].

Carte retraçant la 1re déportation de Riven Kirschbaum, réalisée par Haoyu Guo (classe de 3e A)

III. APRÈS LA PREMIÈRE DÉPORTATION

Après son évasion du convoi numéro 46, le 9 février 1943, Riven Kirschbaum revient à Paris le 11 février 1943[19], puis « disparaît » jusqu’au 24 juin 1944, date à laquelle il est arrêté, sans doute durant un contrôle en ville, pour être en possession d’une fausse carte d’identité. Celle-ci est établie au nom de Joseph Pierre Hubert Encausse, né le 2 novembre 1926 à Aureilhan, dans les Hautes-Pyrénées et résidant 12, rue du Laurier à Chambéry, en Savoie. Figurent sur cette carte d’identité la photo et les empreintes digitales de Riven Kirschbaum[20]. Une vraie fausse carte, donc.

Lors de l’interrogatoire après son arrestation, Riven déclare être également en possession d’un faux certificat de travail, qu’il se serait procuré au café Tout va bien pour la somme de 150 francs, et d’une fausse carte d’alimentation. Il certifie aussi avoir séjourné à Chambéry (Savoie)[21] Le dossier d’inculpation précise à cet égard : « Attendu qu’en outre, bien qu’étant de race juive et de nationalité polonaise, KIRSCHBAUM a circulé en chemin de fer de Paris à Chambéry et vice-versa, sans avoir, au préalable sollicité l’autorisation à l’Administration compétente et qu’il est démuni de titre d’identité portant la mention JUIF, [nous] l’inculpons de circulation illicite et de défaut de titre d’identité revêtu de la mention JUIF, délits prévus et punis par les lois du 9 novembre et 9 décembre 1942, articles 1 et 2[22] ».

Le 7 juillet 1944, Riven est condamné par la 17e Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine à un an d’incarcération à la prison de la Santé pour usage de faux papiers[23]. Le 27 juillet 1944, le Commissaire de Police s’adresse à « Monsieur le Commissaire Divisionnaire, délégué Directeur-Adjoint aux Affaires Juives » : « Je mets à votre disposition aux fins qu’il appartiendra, le nommé KIRSCHBAUM, Ruben, né le 7 octobre 1922 à Berlin, de nationalité indéterminée, de race juive (souligné dans le texte), célibataire, ouvrier fourreur, sans domicile fixe[24]. » Cette « mise à disposition » signifie pour Riven un internement à Drancy dès le 29 juillet 1944[25]. Cette fois, il a le matricule 26.082. Après la guerre, Riven Kirschbaum déclarera avoir participé à la révolte de la prison de la Santé du 14 juillet 1944[26].

IV. DEUXIÈME DÉPORTATION

Le 31 juillet 1944, Riven Kirschbaum est déporté vers le camp d’extermination d’Auschwitz par le convoi 77, le dernier grand convoi à être parti de Drancy[27]. Même si Riven avait expérimenté une première déportation dans le froid de février, celle de juillet 1944, en pleine chaleur, fut sans doute tout aussi épouvantable alors que 1306 personnes de tous âges, avec près de 300 enfants, étaient emportées « vers une destination inconnue » quand les Alliés étaient si près de Paris. Dans des wagons à bestiaux, entassés sur la paille, sans eau ou presque, sans hygiène et sans air, les déportés endurèrent un trajet de plus de trois jours. Deux tentatives au moins d’évasion collective furent menées dans ce convoi. L’une fut découverte, et les 60 hommes seuls qui étaient dans le wagon furent enchaînés nus et enfermés dans un wagon-prison sans eau ni nourriture. Dans le wagon de Jérôme Skorka, où les hommes qui étaient enfermés avaient aussi tenté de forcer un passage avec les « outils » fournis par la résistance du camp de Drancy, ils furent plus chanceux et ne furent pas découverts[28].

À son arrivée à Auschwitz, dans la nuit du 3 août, Riven fait partie des 291 hommes et 183 femmes qui sont sélectionnés par les médecins nazis pour travailler dans le camp. Les autres, dont les personnes âgées de plus 45 ans (sauf exceptions), les malades, les enfants, sont immédiatement dirigés vers les chambres à gaz. Leurs corps seront brûlés ensuite dans les fours crématoires.

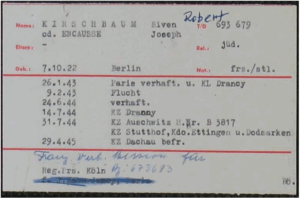

Deux jours après son arrivée, Riven est tatoué du numéro de matricule B-3817[29]. Son identité se réduit à ce matricule, qu’il doit savoir par cœur en allemand, langue que, heureusement, il maîtrise. Il est alors âgé de 21 ans. Commence alors pour lui un périple concentrationnaire où survivre est une préoccupation de chaque instant. Nous n’avons cependant pas d’indication sur les travaux auxquels Riven a été affecté durant les trois longs mois qu’il a passés à Auschwitz-Birkenau.

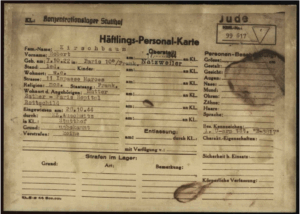

Ayant échappé aux sélections régulières, le 28 octobre 1944, Riven / Robert est transféré à Stutthof, où il reçoit un nouveau matricule, le 99.617.

Kirschbaum, Riven_TD 693 679 104292058 Fonds numérique, Arolsen Archives – Ce document comporte une erreur sur la date d’internement à Drancy, ce qui est fréquent.

Kirschbaum, Riven_Häftlings-Personal-Karte_Stutthof_4519841 © Fonds Numérique, Arolsen Archives.

Stutthof est un camp de concentration situé en Pologne (plus exactement à 36 km à l’est de Gdansk[30]), un des territoires annexés du Troisième Reich depuis septembre 1939. Ses premiers internés furent 150 prisonniers de guerre polonais[31]. À Stutthof, il y a eu environ 120.000 personnes déportées ; environ 85.000 personnes y sont mortes[32] en raison des conditions de travail épouvantables (travail forcé, épidémie de typhus, exécutions sommaires, etc.). Initialement, le camp de concentration de Stutthof avait été construit pour persécuter et éliminer les Polonais, mais ses fonctions évoluèrent et il joua ensuite un rôle essentiel dans l’extermination planifiée des Juifs d’Europe [33].

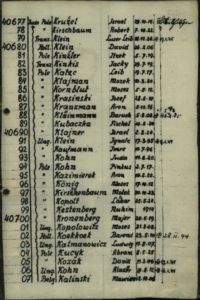

En octobre 1944, le camp de concentration de Hailfingen, camp satellite de Dachau, requiert le transfert de 601 déportés juifs en raison d’un besoin de main d’œuvre[34]. Riven fait partie de ces déportés, dont la majeure partie (540)[35] vient comme lui d’Auschwitz. Il arrive à Hailfingen le 17 Janvier 1945 et est enregistré sous un nouveau matricule : 40.678[36]. On note qu’il est indiqué comme étant Juif polonais, alors que sa fiche mentionne qu’il est né à Paris.

Kirschbaum, Riven_TD_693_679_104292058_Fonds numérique,

© Arolsen Archives, registre de Hailfingen

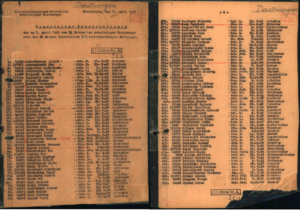

À Hailfingen, Riven participe à l’agrandissement de l’aéroport. Les conditions de travail sont épuisantes et inhumaines[37]. Lorsque le camp ferme à la mi-février 1945, les déportés qui s’y trouvent sont transférés vers d’autres camps. Riven arrive avec 295 autres déportés à Dautmergen, un camp annexe de Natzweiler-Struthof[38]. Il apparaît ensuite sur la liste des 973 détenus inaptes au travail déportés le 7 avril 1945 de Dautmergen vers Dachau. Cette fois, il est désigné comme « Juif français »; le seul de la liste.

Namentliche Transportliste, Archives numérisées de l’I.T.S., Foto N°72Na,

© Arolsen Archives

Tandis que beaucoup de ses codétenus sont victimes de marches de la mort, Riven est envoyé à Allach, la plus grande annexe de Dachau, qui travaillait pour BMW. Nous n’avons pas retrouvé la date exacte de son arrivée à Dachau[39], qui se situe probablement entre le 7 et le 13 avril 1945[40]. Il semble qu’il figure dans ce camp sous l’identité de Robert – ou Joseph – Encausse (avec sa véritable adresse parisienne d’avant-guerre) en mai 1945[41].

Riven est finalement libéré à Allach le 29 avril 1945 par les troupes américaines[42]. Il est rapatrié le 20 juillet 1945, par le centre de Mulhouse, sous le nom d’Encausse. Son compagnon de déportation, Maurice Bakcha, en témoigne le 29 août 1945.

Carte retraçant la 2e déportation de Riven Kirschbaum, réalisée par Haoyu Guo (classe de 3e A). Il manque le camp de Dautmergen, par lequel Riven a transité en avril 1945 , situé en Bade-Wurtemberg, à environ 40 km au sud de Hailfingen.

V. APRÈS LA GUERRE : VIE PRIVÉE

Lorsque Riven rentre de déportation, il a 22 ans, pèse 22 kilos et est porteur du typhus[43]. Il a le nez cassé et le dos marbré de cicatrices causées par des coups de nerfs de bœuf [44]. Riven, qui a survécu à deux déportations et deux contaminations par le typhus, souffrira toute sa vie de diverses pathologies listées le 14 janvier 1960 par le Dr Grimberg (ce dernier atteste une invalidité de travail de 70%[45]).

Riven s’installe au 55 rue du Faubourg Saint-Martin[46], puis 12 rue Bouchardon, à Paris (dans le 10e arrondissement). Sa mère, qui a échappé à la déportation, décèdera le 9 avril 1959, à l’âge de 62 ans à l’hôpital Rothschild[47].

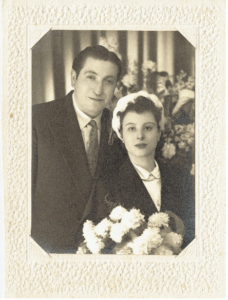

Il reprend son activité de fourreur et rencontre sa future épouse, Fernande Barbier, originaire de Franche-Comté et non juive, dans son atelier de fourrure[48]. Ils se marient le 26 avril 1952 à Paris 16e[49].

Riven Kirschbaum et Fernande Barbier

© Archives la famille Kirschbaum

Dans les années qui suivent, Riven tiendra un bar, puis un pressing rue Rodier (il aura même Dalida comme cliente), puis un autre bar (rue de Moscou). Il a à cœur d’être son propre patron. Sa gouaille et son charisme lui permettent de faire de l’ombre à la concurrence. Il maîtrise parfaitement le français et utilise l’argot parisien au quotidien[50].

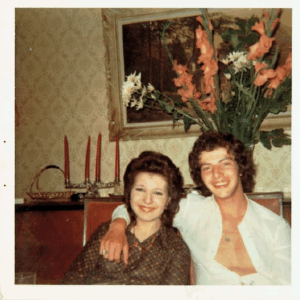

Fernande et Riven, qui se fait désormais appeler Roger, ont deux enfants : Patrick, né le 27 juin 1953, et Catherine, née le 29 juin 1954. [51]

Catherine et Patrick Kirschbaum © Archives de la famille Kirschbaum

Son fils Patrick se souvient de lui comme d’un bon vivant, facile à vivre, très apprécié de tous et liant facilement connaissance. De la période de la Seconde Guerre mondiale, Riven gardera toujours un attachement viscéral à la liberté et une obsession de ne pas gâcher la nourriture. Patrick dépeint son père comme athée. Riven aime écouter Line Renaud et des negro spirituals. Lui qui parle et comprend autant l’allemand que le yiddish ne parlera jamais ces langues devant ses enfants. Il n’est pas engagé politiquement, mais fait deux recommandations à ses enfants : ne jamais voter à l’extrême-droite et ne jamais donner d’argent à la Croix-Rouge qui, selon lui, n’a pas été à la hauteur de ses engagements humanitaires pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fernande et Riven/Roger se séparent en février 1973 et le divorce est prononcé le 18 juin 1974. Riven/Roger se remarie le 13 décembre 1974 avec Edith Blanchard, née à Paris 18e le 14 mars 1934[52].

Riven décède à Paris, à l’Hôpital Lariboisière le 1er février 1984, à 61 ans, et est incinéré au Père Lachaise. Il repose aujourd’hui au cimetière parisien de Saint-Ouen[53].

VI. APRÈS LA GUERRE : DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Après la guerre, Riven/Roger Kirschbaum ne cessera d’entreprendre des démarches, d’abord pour obtenir la nationalité française, ensuite pour que soit reconnu son statut de déporté et son préjudice.

Le 27 octobre 1946, son dossier de demande de naturalisation est enregistré[54]. C’est un an après, le 26 septembre 1947, qu’il obtient la nationalité française[55]. Jusque-là, sa nationalité était « indéterminée »[56]. Quelques mois après, le 13 janvier 1948, il reçoit sa carte d’identité, ce qui marque une étape importante dans la reconstruction de sa vie[57]. Le 20 janvier 1949, il est officiellement classé « déporté politique »[58], une reconnaissance juridique qui témoigne de son statut de victime « raciale » de l’oppression nazie. Entre 1949 et 1957, à une date indéterminée, il perd ce statut.

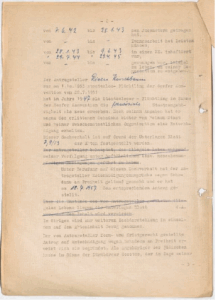

Le 30 juillet 1957, il entame une nouvelle démarche pour obtenir son attestation de déportation[59]. Cette démarche aboutit le 23 août 1957, lorsqu’il reçoit l’attestation confirmant sa déportation vers Auschwitz[60]. Riven Kirschbaum renouvelle alors sa demande pour l’obtention du titre de déporté politique le 17 septembre 1957[61]. Or le 19 mars 1959 sa demande est refusée en raison de «l’incompatibilité entre les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 septembre 1948» et «l’emploi occupé volontairement par le requérant dans une firme allemande travaillant exclusivement pour la Wehrmacht[62]». En effet, Riven Kirschbaum a travaillé dans une fabrique de fourrure qui fournissait la Wehrmacht, la maison Weber. Dans le cadre de ses démarches pour obtenir son titre de déporté politique, Riven précisera plus tard qu’il y a commis des actes de sabotage.

Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P_580

Ainsi, le 16 décembre 1983, peu avant son décès, Riven Kirschbaum écrit au secrétariat d’État auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants : « Je produis à l’appui de mon recours une attestation établie par Mr Max Endel qui indique que j’ai organisé à l’intérieur des ateliers où je travaillais, des sabotages allant même jusqu’à brûler des centaines de fourrages qui étaient destinés à la confection de canadiennes en lapin pour l’armée allemande. Je tiens d’autre part à souligner que j’étais déjà employé dans cette maison avant la déclaration de guerre et je ne puis […] être tenu pour responsable si celle-ci s’est mise au service des autorités d’occupation. Dès que j’ai eu connaissance que ces canadiennes qui étaient fabriquées dans nos ateliers avaient une telle destination, je me suis efforcé de nuire par tout moyen à réduire notre production[63]. »

Dans l’attestation en question datant du 11 mai 1983, Max Endel certifie avoir connu Riven dans la maison Weber, où ils auraient travaillé ensemble comme ouvriers coupeurs pendant l’Occupation. Max Endel déclare : « Je jure […] sur l’honneur que Monsieur Kirschbaum a organisé à l’intérieur des ateliers un réseau de sabotage. Il a brûlé et fait brûler des centaines de fourrages ou plus, d’ailleurs c’est lui qui a été le premier à se faire repérer par le contremaître et a été obligé de prendre la fuite[64]. »

Parallèlement à ces démarches pour obtenir son statut de déporté politique, Riven Kirschbaum constitue dès les années 1950 un dossier de demande d’indemnisation auprès de la République Fédérale d’Allemagne. On apprend dans ce dossier[65] que Riven a porté l’étoile jaune du 7 juin 1942 au 28 janvier 1943 (la 8e ordonnance allemande qui l’impose en zone occupée, à tous les Juifs âgés de plus de 6 ans date du 29 mai 1942)[66] . Ses dates d’internement dans les différents camps de concentration sont confirmées : du 28 janvier 1943 au 9 février 1943, puis du 29 juillet 1944 au 29 avril 1945.

Landesrentenkasse NRW 007-008, p. 2.

VII. LA DESCENDANCE DE RIVEN KIRSCHBAUM

Fin mai 2025, alors que nous achevions l’écriture de la biographie de Riven Kirschbaum et que celle-ci était encore fort incomplète, nous avons été contactés par Patrick Kirschbaum, le fils de Riven. Son propre fils, Gary, avait lu par hasard un article parlant de notre travail. C’est ainsi que nous avons pu reconstituer le puzzle de la vie de Riven, dont nous ne savions pas jusqu’alors qu’il avait eu une descendance.

Nous tenons à remercier très sincèrement Patrick Kirschbaum et Catherine Poinson pour les archives personnelles qu’ils ont accepté de partager avec nous, et particulièrement Patrick pour son témoignage le 5 juin 2025.

De gauche à droite : Abby, l’arrière-petite fille de Riven, Maïlyss, sa petite-fille, Eva, son autre arrière-petite-fille, et Gary, son petit-fils – archives de la famille Kirschbaum

Notes & références

[1] Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p. 8.

[2] Acte de mariage d’Ester et de Chaïm Kirschbaum, archives privées de la famille Kirschbaum.

[3] Curieusement, Riven Kirschbaum ne mentionne sa sœur Anna que dans un seul document officiel, son dossier de naturalisation où elle apparaît sous le nom d’Annie Faure : Kirschbaum, Riven © Archives Nationales 25427X46, dossier de naturalisation, p. 8. Patrick Kirschbaum, le fils de Riven, nous confirmera que Riven ne parlait jamais de sa famille (ni de sa sœur, ni de ses parents).

[4] Kirschbaum, Anna, acte de décès, Archives de la Ville de Paris, Mairie du 13e arrondissement. Anna est morte à 81 ans, le 18 septembre 1999.

[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Koło#:~:text=Pendant%20la%20Seconde%20Guerre%20mondiale,membres%20de%20la%20communauté%20juive.

[6] Son prénom variera dans les archives entre Riven, Ruwen, Ruben, quand ce ne sera pas Robert. Après la guerre, il se fera appeler Roger.

[7] Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p. 5.

[8] https://digital.zlb.de/viewer/image/34115495_1928/1631/

[9] Ein Getto mit offenen Toren, Die Grenadierstraße im Berliner Scheunenviertel, Horst Helas, Centrum Judaicum, 2010.

[10] Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p.18.

[11] Kirschbaum, Riven, ibid.

[12] La déportation à partir de la France de Chaïm Kirschbaum n’est pas attestée. Selon un document établi au camp de concentration du Stutthof, où Riven est déporté le 28 octobre 1944, sa mère Esther est internée à l’hôpital Rothschild à Paris, un camp annexe de Drancy pour les personnes invalides et malades.

[13] Attestation de légitimation de travail (Arbeitausweis N°37A), Kirschbaum, Riven © SHD de Caen, DAVCC, dossier 21 P 580.176. Riven est alors, dit-il dans un courrier, embauché chez des fourreurs juifs qui auraient travaillé pour l’armée allemande en confectionnant des fourrages en lapin pour des « canadiennes » (vestes chaudes). Il en serait parti après s’être rendu compte que l’entreprise travaillait pour l’armée allemande. Or, sur cette période ses affirmations sont contradictoires. Soit il aurait participé à des activités de sabotage dans le cadre de cette entreprise (ce qu’atteste M. Max Endel le 11 mai 1983, voir plus loin dans la biographie), soit il en serait parti après s’être rendu compte de ce que faisaient ses patrons. L’identité des patrons elle-même est sujette à caution, alors que Riven explique qu’il a continué à travailler chez ses patrons juifs, l’administration française affirmera après la guerre qu’il s’agissait de la maison Weber, « une firme allemande travaillant exclusivement pour la Wehrmacht », ce que confirme le laissez-passer de Riven pour le travail évoqué dans la note précédente, qui indique comme adresse : 11, impasse Marcès, in dossier 21 P 580.176.

[14] Les biens et instruments de travail de ces fourreurs juifs sont réquisitionnés (« aryanisés ») pendant l’Occupation. Quelques rares patrons juifs obtiennent des autorisation spéciales, accordées également à leurs ouvriers juifs. Ils seront considérés comme des collaborateurs économiques après-guerre.

[15] Ces informations sont contenues dans le dossier déposé par Riven après-guerre, déjà cité.

[16] Rapport de Nowak, lieutenant de réserve de la Police de Protection (Schutzpolizei, Schupo), chef du commando d’escorte, relatif à l’évasion de onze personnes, le 9 février 1943, du train de déportation, cité in Adam Rutkowski, « Les évasions de Juifs de trains de déportation de France », in Le Monde juif 1974/1 N° 73, Centre de Documentation Juive Contemporaine, p.10-29 https://shs.cairn.info/revue-le-monde-juif-1974-1-page-10?lang=fr

[17] Volker Mall, Harald Roth, Johannes Kuhn, Die Häftlinge des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfingen Daten und Porträts aller Häftlinge, A bis K, p. 124.

[18] Adam Rutkowski, op. cit., et Tanja von Fransecky, Fuir un dispositif d’extermination. L’évasion de l’équipe du tunnel de Drancy du 62e convoi de déportation, https://journals.openedition.org/histoirepolitique/13124

[19] Kirschbaum, Ruben CV77 APP 77 W 518, rapport d’enquête du 19 novembre 1948.

[20] Kirschbaum, Ruben CV77 APP 77 W 518, Inculpation du nommé Kirschbaum Ruben, prison de la Santé, 26 juin 1944.

[21] Kirschbaum, Ruben CV 77 APP 77 W 518, Interrogatoire du nommé Kirschbaum Ruben, prison de la Santé, 26 juin 1944.

[22] Kirschbaum, Ruben CV 77 APP 77 W 518, ibid.

[23] Kirschbaum, Ruben CV 77 APP 77 W 518, rapport d’enquête du 19 novembre 1948.

[24] Kirschbaum, Ruben CV 77 APP77 W 518.

[25] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 580 176 27852

[26] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid., Direction des Statuts et des Services Médicaux, Bureau du Contentieux, 15 mars 1984. Sur le soulèvement de la prison de la Santé, voir Christian Carlier, « 14 juillet 1944 ; Bal tragique à la Santé : 34 morts. », Histoire pénitentiaire, volume 5. Prisons et camps dans la France des années noires (1940-1945). 2. Paris, Paris, Direction de l’Administration pénitentiaire, Collection Travaux & Documents, 2006, p. 28-92.

[27]Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid., attestation du 23 juillet 1982.

[28] Jérôme Scorin, récit publié à compte d’auteur. Cf. aussi le livre de sa sœur Régine Skorka-Jacubert, Fringale de vie contre usine à mort, Le Manuscrit, 2009.

[29] Kirschbaum, Riven TD 693 679 104292058 Fonds numérique, Arolsen Archives.

[30] Marcel Ruby, Le Livre de la déportation-La vie et la mort dans les 18 camps de concentrations et d’extermination, Robert Laffont, p. 265.

[31] Marcel Ruby, op. cit, p. 266.

[32] Marcel Ruby, op. cit., p. 276-277.

[33] Marcel Ruby, op. cit., p.265 .

[34] https://kz-gedenkstaette-hailfingen-tailfingen.de/index.php/das-lager/

[35] Centre de documentation, Mémorial du camp de concentration Hailfingen-Tailfingen, https://kz-gedenkstaette-hailfingen-tailfingen.de/wp-content/uploads/2021/10/Dokuraumbroschuere-Entwurf-13-FR-100dpi-mittel-rgb-Arbeitsfarbraum.pdf, p. 8.

[36] Kirschbaum, Riven_TD_693_679_104292058. Fonds numérique, Arolsen Archives, registre de Hailfingen Kirschbaum, Riven_TD_693_679_104292058_Fonds numérique, © Arolsen Archives, registre de Hailfingen.

[37] https://kz-gedenkstaette-hailfingen-tailfingen.de/index.php/das-lager/

[38] Le camp de concentration nazi Natzweiler-Struthof se trouve sur le territoire de l’Alsace annexée par le Reich, non loin de Strasbourg. Il a ouvert le 1er mai 1941 et a fermé (pour le camp principal), le 22 novembre 1944. Plusieurs déportés du convoi 77 sont passés par ce camp, plusieurs y sont morts.

[39] Dachau, non loin de Munich (Bavière), a été le premier camp de concentration créé par les nazis. Il a ouvert le 20 mars 1933. Voir Amicale du camp extérieur de Dachau, Allach, camp extérieur de Dachau, éditions Tirésias-Michel Reynaud, 2022, https://dachau.fr/produit/allach-camp-exterieur-de-dachau/

[40] https://heimatkundliche-vereinigung.de/userfiles/file/Heimatkundliche_Blaetter_60_2013_1824_1871.pdf

[41] Dossier DAVCC, 21 P 580.116 ; document du 23 juillet 1982, « Attestation », pour un dossier de retraite. Les témoignages sur la déportation de Riven en sont également issus.

[42] Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p. 4 et témoignage de Joseph Sanguedolce, https://museedelaresistanceenligne.org/media6006-Libration-dAllach-kommando-de-Dachau

[43] Déclaration de son fils Patrick Kirschbaum sur la base de l’unique témoignage de Riven à ses enfants, Patrick et Catherine, sur son expérience concentrationnaire, alors que Patrick a douze ans (c’est également la seule et unique fois où Patrick verra son père pleurer).

[44] Témoignage de Patrick Kirschbaum.

[45] Archives privées de la famille Kirschbaum.

[46] Kirschbaum, Riven, Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p. 18.

[47] Facture de la Maison Dulac, Pompes Funèbres, archives de la famille Kirschbaum.

[48] Source : témoignage de Patrick Kirschbaum.

[49] Fiche d’état civil du 2.12.1988, archives de la famille Kirschbaum.

[50] Source : témoignage de Patrick Kirschbaum.

[51] Fiche familiale d’état civil, archives de la famille Kirschbaum.

[52] Mail de Patrick Kirschbaum, 14 juin 2025

[53] idem

[54] Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p. 1.

[55] Kirschbaum, Riven, ibid.

[56] Kirschbaum, Riven © Archives Nationales, 25427X46, dossier de naturalisation, p. 7.

[57] Kirschbaum, Ruben CV 77 APP 77 W 518, rapport d’enquête du 19 novembre 1948.

[58] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 580 176.

[59] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid.

[60] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid.

[61] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid.

[62] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid.

[63] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, Dossier n°21 P 580 176.

[64] Kirschbaum, Riven © SHD de Caen DAVCC, ibid. Cela montre l’absurdité du raisonnement : alors que les Juifs étaient bannis de la plupart des emplois, que leurs biens et entreprises, même les plus petites, étaient saisies (« aryanisées), vendues sans que leur propriétaire reçoive un sou, celui qui trouvait un travail (ou comme Riven conservait le sien), était stigmatisé après la guerre par des fonctionnaires qui n’avaient pas tous un passé irréprochable. Bien évidemment, la déportation en tant que Juif n’avait rien à voir avec le fait ou non de travailler pour des entreprises allemandes. Riven a essayé de survivre, tout en aidant sa mère. Et c’est comme juif qu’il a été arrêté et déporté, deux fois.

[65] Landesrentenkasse NRW 007-008.

[66] Si Riven ne se trompe pas dans les dates, cela signifie qu’en juin 1942, il était en zone occupée (Nord), en tout cas pas à Lyon ou en zone libre, où le port de l’étoile juive n’a pas été imposé.

This biography of Riven KIRSCHBAUM has been translated into English.

English

English Polski

Polski