Raphaël ABRAMOVICH (1910-1944)

Ce travail a été réalisé durant l’année 2023-24 par des élèves de 3e 4 et 5 du collège Les Blés d’Or, à Bailly-Romainvilliers en France, encadrés par leurs professeurs Mme Jorrion, professeur de français, et Mme Garilliere, professeur d’histoire-géographie.

Nous faisons partie du projet Convoi 77.

Cette association a pour objet de regrouper autour des familles et des amis des déportés du convoi 77, toutes les personnes concernées par la Mémoire de la Shoah tout en apportant une contribution à la recherche et à l’enseignement de la Shoah. Le convoi 77 est le dernier grand convoi ayant quitté Drancy le 31 juillet 1944 à destination d’Auschwitz emportant vers le camp de la mort 1306 hommes, femmes et enfants.

Nous allons donc vous présenter Raphaël Abramovich qui a fait partie de ce convoi.

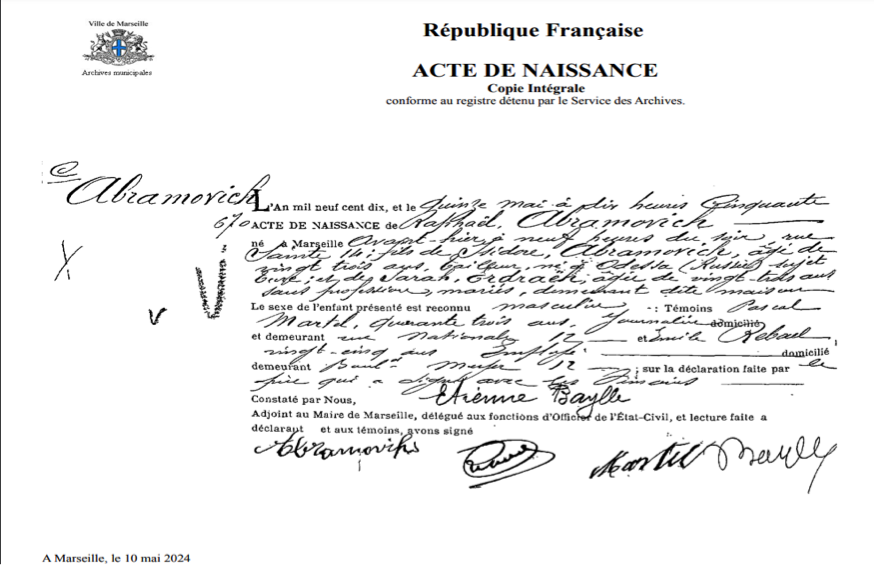

Raphaël Abramovich est né le 13 mai 1910 à 21h00, au 14 de la rue Sainte, dans le 7e arrondissement de Marseille, non loin du vieux port : un quartier populaire.

Son père est Isidore Abramovich (notons qu’il signe Abramoviks sur l’acte de naissance). Il a 23 ans à la naissance de Raphaël et est tailleur. Il est né à Odessa en Russie (actuellement Ukraine) et est « sujet turc ».

Sa mère se prénomme Sarah, de son nom de jeune fille Erdraëh (orthographe incertaine) ; elle a 23 ans aussi quand naît Raphaël et est sans profession.

Ses parents sont mariés.

Acte de naissance de Raphaël fourni par l’état civil de la mairie de Marseille

Il naît à la maison, rue Sainte, pas dans un hôpital et sa déclaration est faite deux jours plus tard. Malgré les recherches effectuées sur le recensement de Marseille, nous ne trouvons pas d’autres informations car, malheureusement, la famille avait quitté la rue Sainte quand a été fait le recensement de 1911.

Photo de l’immeuble où a habité Raphaël Abramovich à Marseille

©Image Google maps

Raphaël a un frère, Jacques, né le 15 août 1908 à Smyrne, en Turquie.

Le nom de famille « Abramovich » est d’origine juive. Il dérive du prénom hébreu « Avraham » qui signifie « père d’une multitude » ou « père des nations », Le suffixe « ovich » indique une appartenance paternelle (fils de), ce qui signifie que le nom se rapporte à « fils d’Avraham ». Ce nom de famille est fréquent parmi les Juifs ashkénazes, notamment en Russie, et dans d’autres pays de l’Europe Centrale et de l’Est[1].

Raphaël a passé ses premières années à Marseille aux côtés de ses parents et de son frère aîné, Jacques, sur lequel nous n’avons aucune information. Nous connaissons son existence, car c’est lui qui signe la demande de renseignements après-guerre pour retrouver Raphaël, et on le trouve sur le recensement de leur domicile parisien en 1931.

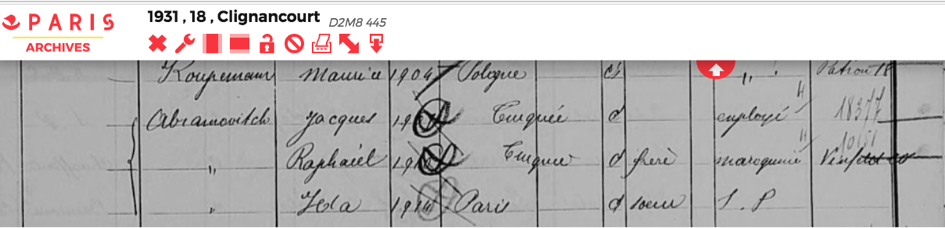

Recensement de Paris de 1931. Paris 18e. 26 rue Feutrier. Quartier Clignancourt @Archives de la Ville de Paris. On note que le nom de famille est orthographié « Abramovitch », avec un « t ».

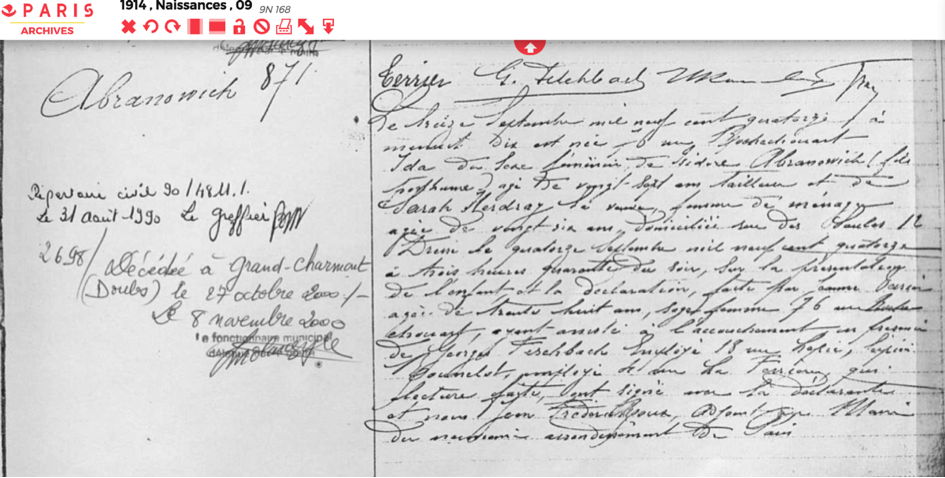

Le 13 septembre 1914, une sœur naît à Paris dans le 9e arrondissement, rue Rochechouart, Ida Abramovitch. Sur l’acte de naissance, il est noté que son père est mort avant sa naissance. Raphaël est donc orphelin de père à l’âge de 4 ans.

Autre chose : sur l’acte de naissance de sa sœur, le nom de la mère est différent : Sarah Merdraz ou Herdraz, âgée de 26 ans et femme de ménage, domiciliée 12 rue des Saules[2]. Erdraëh est Merdraz, qui ne semble pas plus connu que Erdraëh, sont un seul et même nom mal orthographié. (l’âge de Sarah correspond).

Le 12 rue des Saules est un asile israélite de nuit[3], dans le 18e arrondissement, à Montmartre. Il accueille des émigrés juifs de Pologne et de Russie et c’est également une crèche juive. Cela indique que Sarah est totalement sans ressources et n’a pas d’appartement.

État civil de Paris 9. 1914 @Archives de la Ville de Paris.

On note que le nom de famille est orthographié « Abramovich », sans « t » cette fois.

Étant né en 1910, Raphaël a vécu la Première Guerre mondiale comme un enfant de 4 à 8 ans.

En 1931, il apparaît avec sa famille sur le recensement, au 26 rue Feutrier dans le 18e arrondissement de Paris : il vit alors avec son frère Jacques (23 ans) et sa sœur Ida (18 ans). Il est noté à tort qu’il est né en Turquie (on sait que c’est faux car nous avons son acte de naissance à Marseille).

Son frère Jacques est noté aussi né en Turquie et on sait qu’il est employé et célibataire : l’année de naissance est difficile à lire, 1907 ? Raphaël est noté maroquinier et célibataire aussi, il a 21 ans. Sa sœur Ida a 17 ans et elle est sans profession, il est bien noté qu’elle est née à Paris.

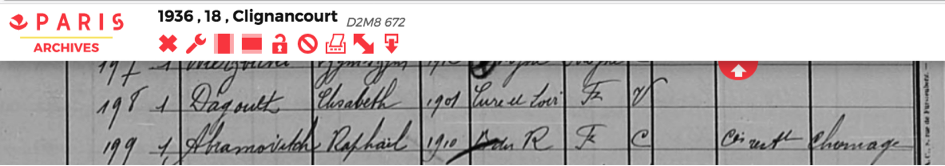

En 1936, on retrouve Raphaël à la même adresse, mais seul : il a 26 ans, il est noté célibataire et au chômage. Ida est-elle mariée et partie vivre ailleurs ? Et Jacques ?

Il était manœuvre ou cuisinier selon les différentes archives.

Recensement de Paris de 1936. Paris 18e. 26 rue Feutrier. Quartier Clignancourt

@Archives de la Ville de Paris. On note que le nom de famille est toujours orthographié « Abramovitch », avec un « t ».

Raphaël a été recensé sans carte d’identité le 5 mai 1940 au commissariat de Clignancourt au n°357[4].

Étant juif, Raphaël subit les lois discriminatoires édictées par l’État français du gouvernement de Vichy depuis octobre 1940, lui ôtant toutes libertés : des couvre-feux, des métiers interdits, les premières rafles en 1941, et le port obligatoire de l’étoile jaune à partir du printemps 1942.

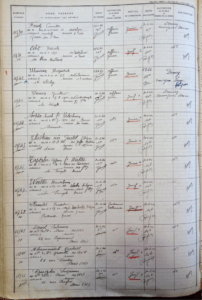

Archives de la Préfecture de Police, APP_CC2-8

Raphaël est arrêté le 26 juin[5]. Il est conduit dans la nuit du 29 au 30 juin 1944 par la gendarmerie allemande. Sur le document ci-dessus nous comprenons qu’il n’est pas le seul car sur le registre du Dépôt de la préfecture de police apparaissent plusieurs noms. On note qu’il est deux heures du matin quand il est consigné.

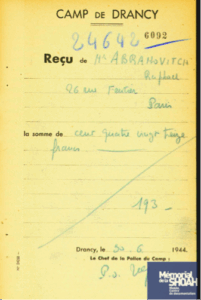

Il est interné à Drancy avec le matricule 24.642.

Fiche de fouilles de Raphaël Abramovitch. Drancy 30 juin 1944.

@Mémorial de la Shoah.

Raphaël reste un mois dans ce camp de transit avant d’être déporté à Auschwitz-Birkenau le 31 juillet 1944 : au petit matin, il monte dans un bus parisien en direction de la gare de Bobigny et est entassé dans un wagon à bestiaux.

Le trajet dure 3 jours et 3 nuits dans des conditions pénibles et inhumaines : sans eau, sans nourriture, sans hygiène, le trajet s’avère parfois mortel pour les plus faibles[6].

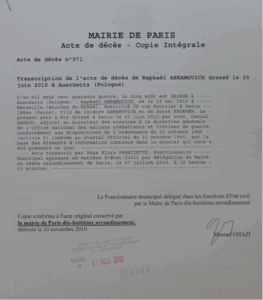

Raphaël Abramovitch est décrété mort en déportation le 5 août 1944 par l’administration française[7].

Il est peut-être mort dans les chambres à gaz à son arrivée sur la rampe de sélection à Birkenau. Nous perdons sa trace, est-il entré dans le camp pour travailler ? Il a 34 ans, trop jeune pour être envoyé directement à la mort dans une chambre à gaz. Peut-être est-il monté dans un camion car il se sentait fatigué ?

LES DÉMARCHES APRÈS-GUERRE

Après la guerre, Raphaël est recherché par son frère, Jacques Abramovich, qui, prisonnier de guerre libéré, vit à Saint-Germain-Les-Arpajon, Route-de Corbeil, dans le département de la Seine et Oise.

Les documents attestent qu’un certificat a été remis Jacques le 12 juin 1945.

Des recherches ont été faites le 27 août 1947. Nos recherches à la mairie d’Arpajon n’ont rien donné malgré l’aide de l’officier d’état civil pour retrouver Jacques.

Nous avons recherché sa sœur Ida et nous avons découvert qu’elle est morte le 27 octobre 2000 dans le Doubs, sur la commune du Grand Charmont, à 86 ans. Malgré nos demandes d’information à la mairie et au journal L’Est républicain, nous n’avons rien obtenu. (elle est sans doute morte à l’EHPAD Le havre des Jonchets).

Vraisemblablement, elle ne s’est jamais mariée et n’a pas eu d’enfant.

Les difficultés pour retrouver sa famille proviennent également de la transcription du nom de famille que l’on retrouve orthographié : Abramowich.

En guise d’épilogue

En mai 2010, des démarches sont faites par l’ONAC (Office national des anciens combattants) pour attribuer à Raphaël la mention « Mort en déportation ». Le courrier indique que cette mention a été reportée après le 24 octobre 1947 sur les registres d’état civil de la ville de Paris. Mais rien n’a été trouvé jusqu’en 2010. La mention a-t-elle été reportée sur son acte de décès à l’état civil dans le 18e arrondissement de Paris, quartier de sa dernière résidence connue, depuis 2010 ? L’acte de décès de Raphaël a été officiellement dressé le 25 juin 2010.

Acte de décès de Raphaël Abramovich, Paris, dressé le 25 juin 2010.

Mairie du 18e arrondissement de Paris, in dossier 21 P 481 829.

Nous faisons partie du projet Convoi 77.

Cette association a pour objet de regrouper autour des familles et des amis des déportés du convoi 77, toutes les personnes concernées par la Mémoire de la Shoah tout en apportant une contribution à la recherche et à l’enseignement de la Shoah. Le convoi 77 est le dernier grand convoi ayant quitté Drancy le 31 juillet 1944 à destination d’Auschwitz emportant vers le camp de la mort 1306 hommes, femmes et enfants.

Notes & références

[1] On trouve également : Abramovitch (avec un t), Abramowitz, Abramovitz, Abramvocic, Abramowich, Abramovici (surtout en Roumanie) ou encore Abramovski.

[2] Le 12 est actuellement le 42 rue des Saules.

[3] « Pour « accueillir et loger temporairement les réfugiés de passage à Paris et leur fournir des aliments chauds », l’Asile israélite de nuit, est créé en 1900 par 40 sociétaires dont Moïse Fleishter, président-fondateur, projet soutenu lors de son installation en 1901 par 800 membres actifs. D’abord installé 15, rue du Figuier, dans le quartier de l’Hôtel de Ville (Marais), l’Asile de Nuit s’établit en 1910 à Montmartre, 12 rue des Saules sous le nom de Centre israélite de Montmartre. En 1910 encore, l’œuvre décide l’ouverture d’une crèche et d’un ouvroir, bientôt gérés par un Comité des dames, et prend le titre de Société Philanthropique de l’Asile de Nuit et la Crèche Israélites de Paris. » https://maclarema.fr/blog/les-organisations-de-bienfaisance-israelites-face-a-limmigration-juive-en-france-1880-1930/ Elle se déplacera en 1920 au 16 rue Lamarck et deviendra un foyer de l’UGIF pour les orphelins juifs pendant l’Occupation. En août 1942, puis le 10 février 1943, les enfants de plus de 12 ans dont les parents étaient russes ou polonais y furent arrêtés, puis déportés.

[4] Archive mémorial de la Shoah.

[5] Fiche de recherches et Acte de disparation, dans le dossier 21 P 481 829.

[6] On sait que Raphaël Abramovitch a voyagé dans un wagon d’hommes, désigné sous le terme « wagon de célibataires ». Les hommes seuls étaient particulièrement tenus à l’œil par les Allemands, qui craignaient des évasions. Et justement, il y eut des tentatives dans le convoi 77. Si celle dans le wagon de Joseph Wachspress et Jérôme Skorka n’a pas été découverte, celle du wagon du Dr Rosenrauch l’a été. Les 60 occupants du wagon ont été mis nus, enchaînés, envoyés dans un wagon prison à l’avant du train et détenus sans eau ni nourriture jusqu’à l’arrivée à Auschwitz. Là, ils ont été acheminés en camion directement vers les chambres à gaz. cf. Jérôme SKORKA /SCORIN, L’Itinéraire d’un adolescent juif de 1939 à 1945, témoignage publié à compte d’auteur. Et Régine Skorka-Jacubert, Fringale de vie contre usine à mort, Le Manuscrit.

Raphaël était-il un de ces 60 hommes ? On peut le supposer sans certitude ; en effet, il était jeune et en âge d’être sélectionné pour le travail dans le camp d’extermination. Cependant, nous ne savons rien de sa condition physique et peut-être a-t-il été dirigé vers les chambres à gaz, comme les malades, les personnes âgées, les enfants (environ 300) et les personnes qui étaient avec des enfants ou des personnes qu’elles ne voulaient pas quitter.

[7] Le calcul de la date, alors que le convoi est arrivé dans la nuit du 3 août, est une date de convention qui ajoute cinq jours à la date du départ du camp, si le déporté n’est pas rentré.

English

English Polski

Polski

En 1936, Jacques, le frère ainé, est électeur dans le 18e arrondissement de Paris, et est domicilié 12 rue d’Oran, dans le quartier de la Goutte d’Or. Il a été naturalisé français et le décret est publié au JO du 31 janvier 1932.