Rebecca FARSY, née ASIGRI (1902-1944)

Ce travail a été réalisé par une classe de Terminale du lycée Maurice Ravel (Paris 20e) en 2023-24, sous la direction de leur enseignant d’histoire et professeur principal, Philippe Landru. Composée d’une trentaine d’élèves, la classe fut divisée en trois pour travailler, dans le cadre du projet convoi 77, sur trois biographies différentes. Dix élèves furent donc amenés à travailler sur la biographie de Rebecca Farsy. Ce travail qui dura toute l’année constitua le projet d’EMC évalué pour leur baccalauréat.

Après avoir étudié avec beaucoup d’attention le dossier fourni par le Mémorial de la Shoah, nous sommes partis à la recherche de tous les fonds d’archives qui pourraient nous apporter des informations : état-civil en ligne, recensements, registres des cimetières, archives nationales, archives de la police… Ce dossier avait une particularité : si Rebecca Farsy avait été déportée par le dernier convoi partant de Drancy, son époux Isaac l’avait été par le premier ! Très vite, il nous est apparu évident que nous ne pouvions traiter uniquement le cas de l’épouse, et nous nous sommes lancés dans celle du couple.

Une des élèves de la classe est entrée en contact avec un descendant de ce couple : ce fut le départ d’un échange fructueux avec plusieurs membres de cette famille, surpris et émus que l’on se penche sur l’histoire de leurs ancêtres. Grâce à eux, nous avons pu obtenir de précieuses photos de famille (ils apparaissent dans la biographie qui suit sous l’appellation « photo familial »), mais également de deux riches monographies, rédigées par deux enfants du couple aujourd’hui décédés, Henri et Raymonde Farsy.

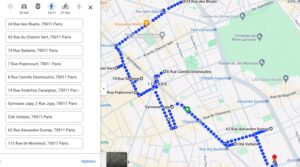

A l’issue des recherches, un petit film fut également réalisé et monté par les élèves, proposant une visite dans tous les lieux que fréquentèrent Isaac et Rebecca Farsy dans le 11e arrondissement de Paris ; visite effectuée par tous les élèves du groupe en présence de Laurent Farsy, petit-fils du couple.

Voici le résultat de cette enquête passionnante qui nous mena d’Istanbul à Paris et sa banlieue, en passant par la Vendée. Bien des surprises nous attendaient, à commencer par le lien de famille entre les Farsy et le célèbre parolier Pierre Barouh !

I/ LES ORIGINES ET LA NAISSANCE DE LA FAMILLE FARSY : XIXe siècle – 1930

Le vingt mars 1926, à la mairie du XIe arrondissement, on célèbre le mariage d’Isaac Farsy et de Rebecca Asigri. Lui habite alors au 43 rue du Chemin vert à Paris, elle au 63 de la même rue [1].

Patrimoine photo familial

Les origines ottomanes d’Isaac Farsy et de Rebecca Asigri

Isaac Farsy est né le quinze avril 1904 à Constantinople [2], plus précisément dans le quartier juif de Hasköy [3]. Il est le fils de Mercado (aussi appelé Marco) et de Rachel Eskenazi, qui en 1926 vivent à Constantinople. On lui connaît un frère aîné, Abraham, né vers 1901, par le fait que ce dernier, également installé en France, épouse le premier juillet 1924 à Paris XIe Sultana Cohen [4]. Cette même année, il est tailleur d’habit et habite au 14, rue Godefroy Cavaignac [5]. Hormis son décès en 1960, on ne trouve plus de trace ensuite de cet Abraham Farsy [6], mais on connait par la monographie de Henri Farsy l’existence d’un « oncle Albert » qui pourrait peut-être être cet Abraham Farsi [7]. On apprend dans la monographie de Raymonde Farsy [8] qu’un autre frère existait, qui avait émigré en Espagne [9].

La mère d’Abraham et d’Isaac s’appelle Rachel Eskenazi : on ne possède aucune information sur elle, mais il est probable que ce soit par elle que la famille Farsy s’apparente à la famille Barouh, que nous présenterons plus loin [10].

Rebecca Asigri [11] naquit dans le quartier d’Erenköy [12], sur la rive asiatique de Constantinople le 03 mars 1902, fille de Raphaël et d’Esther Juruchalmi [13]. On sait, par son petit-fils Laurent Farsy, qu’elle avait au moins une sœur qui s’installa dans les années 20 en Palestine [14]. On possède en revanche peu d’autres informations sur ses origines. A son mariage en 1926, son père est décédé et sa mère vivante, à Constantinople. Pas plus que pour Isaac Farsy, nous ne possédons d’informations sur sa jeunesse.

Isaac comme Rebecca appartiennent à la même communauté : celle des juifs séfarades implantés dans la péninsule ibérique depuis l’Antiquité et que l’Inquisition avait chassée d’Espagne à la fin du XVe siècle. De cet héritage, ils ont conservé la pratique du ladino, ce judéo-espagnol, langue composite de castillan, d’idiomes hébreux, grecs et turcs [15].

Google Maps

Les quartiers dont ils étaient originaires avaient une identité juive très forte. Anciennement connu sous le nom de Picridion, à la fin du XVe siècle, beaucoup de Juifs expulsés d’Espagne et du Portugal s’étaient installés dans le quartier d’Hasköy, faubourg d’Istanbul sur la rive nord de la Corne d’Or. Il concentra l’élite de la communauté aux XVIe et XVIIe siècles, à l’apogée de l’Empire ottoman.

C’est dans ce quartier que furent installées les premières imprimeries juives, ainsi que les plus prestigieuses institutions éducatives et culturelles. En 1899 y fut inauguré le grand bâtiment scolaire de l’Alliance israélite universelle, qui joua un rôle important lorsque les juifs, à l’instar d’Isaac, voulurent quitter l’empire. On y trouve également le grand cimetière juif d’Hasköy, le plus grand de la ville avec celui de Kuzguncuk, sur la rive asiatique du Bosphore. À demi abandonné, le cimetière est aujourd’hui traversé par une autoroute urbaine. Elle passe au pied du tombeau d’Abraham de Camondo, mausolée néo-gothique, qui devait rappeler pour la postérité la grandeur de cet entreprenant financier, qui, bien que vivant déjà à Paris, avait demandé à être inhumé à Istanbul. Ces quartiers ont énormément changé avec le développement de la ville, et la quasi-totalité des synagogues qui s’y trouvaient furent détruites ou reconverties.

L’arrivée en France

Selon la tradition orale retranscrite par Henri Farsy dans sa monographie, Isaac Farsy quitta Constantinople pour échapper à la conscription. Effectivement, la proclamation de la République turque par Mustafa Kemal ayant fait des juifs de l’ancien empire des citoyens à part entière, les hommes devenaient de ce fait de futures recrues pour l’armée, dans laquelle ils étaient très durement traités. Il arriva le premier à Marseille [16] en 1924. Dans sa monographie, Raymonde raconte que c’est son père Isaac qui transforma « Farsi » en « Farsy » « par souci d’élégance, pour lui donner un côté plus français ».

A son arrivée à Paris, il trouve un emploi de manœuvre dans l’entreprise de robinetterie Doucet, Perrier et Cie, située au 3, impasse Popincourt, où il touchait 2 frs 65 par heure[17]. A partir de ce moment, son but est de faire venir sa future épouse, qu’il connut à Istanbul.

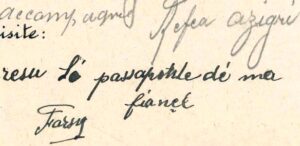

Unique témoignage écrit d’Isaac Farsy

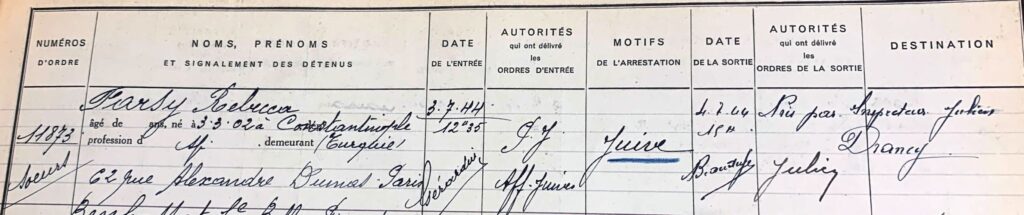

Dossier de la Sûreté Générale

La consultation assidue des archives permet d’établir avec certitude, sans pour autant avoir des détails précis sur tous les individus, qu’entre 1910 et 1930, de très nombreux membres de plusieurs familles liées généalogiquement en Turquie, arrivèrent en France par Marseille, selon un schéma d’immigration assez classique : des hommes d’abord, qui trouvèrent un emploi à Paris, faisant ensuite venir les femmes par des moyens plus ou moins légaux. A partir de 1925, ces mêmes hommes font venir leurs parents survivants, des frères et sœurs, des oncles… Dans le cas des Farsy et des Asigri, ce furent donc de véritables clans familiaux qui arrivèrent dans la capitale. On peut dresser la liste des patronymes concernés : Farsi, Eskenazi, Barouh, Cohen, Juruchalmi.

L’arrivée de Rebecca Asigri est ainsi un cas d’école : Rebecca [18] arriva en France dans des circonstances rocambolesques dont nous possédons le compte-rendu grâce à un dossier de la Sûreté générale. Elle arriva à Marseille le 03 mars 1925 avec un visa de transit sans arrêt pour l’Espagne. En réalité, elle quitta Marseille pour Paris où elle alla habiter chez son oncle, Raphaël Cohen, au 7, passage Maurice [19]. Elle aussi trouva rapidement du travail dans une fabrique de plumes métalliques, rue de Belfort, pour un salaire hebdomadaire de 80 frs. Elle fut rapidement retrouvée par le Service central des cartes d’identité des étrangers : en juin, une demande de refoulement à la frontière est demandée car elle n’est pas allée en Espagne. En juillet, on la recherche passage Maurice mais un message indique qu’elle a quitté cette adresse pour le 74, rue Sedaine ; et qu’on ignore où elle se trouve depuis le 27 juin [20]. Entre-temps, elle obtint du vice-consulat de Turquie à Paris une demande aux autorités françaises de rester en France « afin de contracter mariage avec son fiancé qui réside à Paris ». Le 29 juillet, on possède une requête qu’elle fit aux services de l’émigration dans laquelle elle donne l’explication suivante : « Entrée en France avec un visa de transit pour l’Espagne, j’y devais rejoindre mon oncle Raphaël Cohen […] Mais à peine débarquée à Marseille, je reçu de mon oncle l’avis qu’il ne donnait plus suite de son projet d’aller s’établir à Barcelone et qu’il demeurait à Paris […] où il m’invitait à le rejoindre. Je n’ai donc plus aucune raison de poursuivre mon voyage en Espagne […] Je crois d’ailleurs devoir ajouter que je pense me marier prochainement avec un coreligionnaire ».

Le rapport de la Sûreté générale conclut en novembre 1925 : « la pétitionnaire semble avoir usé d’un subterfuge pour entrer en France ; elle n’ignorait pas en effet, au moment où elle a souscrit sa demande, que son oncle Cohen Rafaël, domicilié 4, rue Rochebrune, avait quitté l’Espagne depuis plusieurs années » ( !) Le rapport ajoute : « Néanmoins, Melle Asigri travaille régulièrement et ne donne lieu à aucune remarque défavorable ».

La naissance des enfants

C’est donc en 1926, dans le XIe arrondissement de Paris, et plus précisément dans le quartier que l’on appelait alors la Petite Turquie (voir plus loin), que se marièrent Isaac et Rebecca. Leur mariage religieux se déroula dans la kal (synagogue) du 7, rue Popincourt que nous présenterons plus loin. On peut penser que le mariage fut précipité, Rebecca étant alors enceinte. Le couple s’installa alors chez Isaac, au 43, rue du Chemin vert, un petit deux pièces cuisine, avec toilettes sur le palier comme cela se faisait quasi systématiquement, au loyer de 45 frs par semaine. On trouve leur trace lors du recensement de 1926, quelques mois avant la naissance de leur premier enfant, Rachel[21], le 29 août 1926 à l’hôpital Saint-Antoine (XIIe arrondissement). La petite famille vit très modestement : à cette époque, Isaac est vendeur-livreur chez Moline, le célèbre vendeur de tissus du Marché Saint-Pierre à Montmartre [22].

Rachel – Henri – Raymonde

Patrimoine photo familial.

Lorsque Henri, leur second enfant, naquit à l’hôpital Saint-Antoine le 18 février 1928, ses parents sont déclarés vivre au 8, rue Camille Desmoulins [23]. Tout laisse donc à penser qu’ils habitèrent dans quatre immeubles différents entre 1926 et 1930. On sent bien que les débuts de la famille furent difficiles. En 1930, la famille déménage une dernière fois et s’installe 62, rue Alexandre Dumas, dans le XIe arrondissement. Elle y resta jusqu’à l’arrestation de Rebecca. Cette même année 1930, Yvonne, leur troisième enfant, nait le 11 avril dans le XIIe arrondissement. Elle ne devait pas vivre longtemps puisqu’elle mourut de la coqueluche à l’hôpital Trousseau (XIIe arrondissement) le 4 mai 1932 [24].

La dernière enfant du couple, Raymonde, nait dans le XIIe arrondissement le 03 mars 1933. La famille est alors durablement installée rue Alexandre Dumas, comme en témoigne le recensement de 1931. Ils habitent au 2ème étage, porte droite, un appartement très modeste, ainsi décrit par Raymonde : l’appartement donnait « d’un côté sur une grande cour carrelée composée de trois autres bâtiments et de l’autre sur la rue… Il n’y avait pas d’eau chaude, on se chauffait avec un poêle à charbon et les toilettes étaient à mi-étage. On avait une cave et on achetait le charbon chez le bougnat ».

Photo 1 : Immeuble du 62 rue Alexandre Dumas – photo personnelle

Photo 2 : Vue de la cour intérieure – photo personnelle

Recensement 1931

II/ LA VIE AU 62 RUE ALEXANDRE DUMAS : 1930-1939

Vivre dans la petite Turquie dans les années 30

On dispose, grâce aux monographies d’Henri et de Raymonde Farsy, d’un matériel précieux pour appréhender ce que fut la vie de cette famille dans les années 30. A cette époque, la situation professionnelle d’Isaac a changé : il est devenu marchand forain avec balles : « les ballots de bas, en épais coton, pour ménagères averties, côtoyaient les boîtes de bas en rayonne ou en soie naturelle ; Les chaussettes pour hommes et enfants complétaient le capital de cette entreprise ambulante. Une voiture à bras, modèle Quatre saisons, servait à transporter ces marchandises achetées pour leur plus grande part au Sentier » [25]. Rebecca, quant à elle, confectionne dans la minuscule salle à manger des dizaines de tabliers, robes, ou blouses, destinés aux grossistes installés rue Sedaine.

Emplacement actuel du Bosphore

Photo personnelle

La Turquie miniature, dont l’épicentre se situait place Voltaire, était délimitée par les rues Sedaine, de la Roquette, Popincourt, Basfroi, et l’avenue Ledru Rollin. Tout immigré juif de l’empire Ottoman arrivait à un moment ou l’autre de son périple à cet endroit, où certains lieux pouvaient lui offrir une aide substantielle. Parmi ces lieux figurait en bonne place le café Bosphore, au 74, rue Sedaine.

Cet établissement était le premier café judéo-espagnol de Paris, qui avait ouvert en 1905 dans l’Hôtel de l’Europe. On y parlait beaucoup ladino. Pour beaucoup de juifs venus de l’empire Ottoman, ce café était souvent le point d’arrivée à Paris. Ils y retrouvaient parents ou amis qui les avaient précédés. Dans les premières années, l’arrière-boutique avait été transformée en oratoire où l’on priait, selon la tradition sépharade, en hébreu et en ladino. On y pratiquait aussi les cérémonies religieuses : brith mila (circoncision), bar-mitsva (accueil des jeunes garçons dans la communauté des adultes), mariages… Cet oratoire prit fin lorsqu’ouvrit la synagogue de la rue Popincourt [26].

Suivons Henri Farsy dans sa description de l’établissement : « il accueillait tous ces judéo-turcs, dans une ambiance bon enfant. Pour les uns, ce lieu faisait office de salle de jeux, et le poker, rami, pastra rivalisaient avec le jacquet (tavli). La belote enrichissait cette collection distractive, sans enjeu conséquent : Un paquet de cigarettes Gitane ou Gauloise était la mise empochée par le gagnant. Les jurons des perdants exprimés en ladino répondaient à d’autres répliques en français. Les sommes d’argent, difficilement gagnées par cette clientèle peu aisée de petits commerçants et prolétaires, figuraient rarement sur les tables de l’établissement. Ce bistrot-cantine représentait, pour beaucoup, l’ANPE de l’époque agrémentée d’un bureau d’aide fraternelle toute naturelle dans cet environnement communautaire ; Certains y trouvaient une adresse précieuse pour un éventuel emploi accompagné d’une promesse de logement.[27] » .Le Bosphore durant la guerre fut touché par les mesures raciales de Vichy, et « aryanisé », c’est-à-dire confié à un gérant non Juif. Il a aujourd’hui disparu mais l’immeuble est toujours présent.

Autre adresse incontournable, la synagogue de la rue Popincourt (elle aussi disparue), où Isaac et Rebecca se marièrent. Elle avait été fondée Le 27 mars 1909 par une petite quarantaine de familles « l’Association Cultuelle Orientale de Paris », qui loua d’abord un cinéma muet, au 7, rue Popincourt (Al Syete, Au sept), qu’elle acheta quelques années plus tard pour en faire une synagogue.

Intérieur de la synagogue Al Syete

Mémorial de la Shoah

Dans les rues adjacentes se côtoyait cette communauté dans les cafés (dont le Rey, toujours vaillant place Voltaire), où les hommes refaisaient le monde autour de parties de cartes ou de tric trac ; les épiceries aux fragrances orientales, où l’odeur du café turc se mêlait à celle des pâtisseries, mais également des fritures en tout genre.

La vie au quotidien

Photo Mémorial de la Shoah

Les souvenirs d’Henri et de Raymonde Farsy témoignent d’une vie modeste, mais heureuse. Pour les parents, il s’agit évidemment d’un quotidien laborieux durant la semaine. Le samedi, c’est sabbat et Isaac ne travaille pas. Le dimanche est consacré aux loisirs : Isaac a fait l’acquisition d’un phonographe (en 1937, la TSF fait également son apparition à la maison) :

On écoute des musiques gréco-turques, mais également tout les « standards » du répertoire français de l’époque (Damia, Fréhel…). C’est également le jour d’une promenade qui semblait être une véritable institution familiale : remontée du Boulevard Voltaire jusqu’à République, pour aller ensuite lécher les vitrines des grands boulevards, avec une étape au café Tout va bien en face de la station Strasbourg St Denis [28] [29] En été, il n’était pas rare que la famille se rende au bois de Vincennes proche pour un pique-nique.

L’appartement est exigüe pour une famille de 5 personnes, d’autant qu’elle sert à la fois de lieu de vie et de lieu de travail. Henri témoigne : « Notre petite tribu, complétée par l’arrivée du troisième enfant, bénéficiait de l’appellation « Famille nombreuse ». La conséquence immédiate se concrétisa par l’achat d’un lit cage supplémentaire qui encombra un peu plus la principale pièce du modeste logis, la salle à manger aux vocations multiples, panoplie complète étalée sur une douzaine de m2 : Chambre à coucher, atelier de confection de ma mère, bureau d’études pour écoliers débutants, et parfois salle de gymnastique, permettant à mon cher papa de réaliser une gamme d’exercices destinés à éliminer la naissance d’un embonpoint prometteur [30]. »

« La rue perpétuait ses incessantes activités traditionnelles : Le charbonnier, attelé à sa charrette, assurait la livraison de ses sacs de 50 kilos de coke ou de boulets destinés aux poêles et cheminées du quartier, et le glacier hurlait après ses chevaux qui ne s’arrêtaient jamais à l’endroit désiré. L’étal du charcutier, et sa fidèle friteuse installée sur le trottoir, empestait la rue de ses odeurs de graillon. Agglutinés autour du serpentin de boudin noir tout fumant, posé sur une plaque en osier, une ribambelle d’enfants, alertés par ce fumet particulier, attendait patiemment le cornet de frites toutes chaudes distribuées généreusement par le patron »

« Après 21 heures, l’accès à notre immeuble était fermé par un lourd portail. Une tirette fixée le long du mur d’entrée, et reliée à la loge, avertissait par un signal sonore la préposée aux entrées nocturnes, mais nous devions souvent attendre de longues minutes le bon vouloir de la concierge. Fréquemment même, cette dernière, à demi endormie ou cuvant son vin, n’entendait rien ; et dans ce cas coutumier, toute la famille braillait de concert la formule magique « Cordon, s’il vous plaît ». Alors, pareil au sésame magique d’Ali Baba, la porte s’ouvrait [31] »

Concernant les enfants, le quotidien se partage entre l’école et les sorties avec les copains. Tous les enfants Farsy fréquentèrent l’école maternelle de la Cité Voltaire [32]. Écoutons le témoignage d’Henri Farsy : « Revêtu d’un tablier noir en vichy, j’intégrais la ribambelle de petits garçons et fillettes qui obéissaient au doigt et à l’œil de madame la maîtresse.

École de la cité Voltaire – Photo personnelle

Le midi, tout ce petit monde se retrouvait assis sur une longue banquette, devant une interminable table basse où chacun assurait sa place en utilisant ses coudes à bon escient. Un énorme bouteillon de soupe assurait la nourriture essentielle pour alimenter cette marmaille.

Henri (en médaillon) à l’école

Patrimoine photo familial

Ma classe était à l’image du quartier, c’est-à-dire fréquentée pour une grande part d’enfants issus de parents d’origines étrangères et de confessions religieuses différentes. Italiens, Polonais, Russes, Turcs, Grecs » [33]. L’unique fils de famille, Henri, a toute une bande de copains.

Dans sa monographie, il donne quelques informations là-dessus : « Le 14 Juillet s’élaborait maintenant entre copains. Chacun d’entre nous versait l’obole obligatoire au grand maître de cérémonie, notre aîné Marcel Chetovy [34], lequel se chargeait de la préparation et de l’organisation parfaite de ce jour de réjouissance populaire.

Mémorial de Drancy

Dès la nuit tombée, un feu d’artifice entamait son festival. À chaque explosion, les corolles multicolores s’entrouvraient en pétaradant à la grande joie d’un public qui en redemandait ». Ces festivités nationales se déroulaient au 113 rue de Montreuil, dans une courette délabrée. Peu de locataires auraient habité ces vieilles battisses mitoyennes, peu reluisantes et sans confort, hormis trois familles indigentes, originaires d’Istanbul, les Covos, les Eskenazy et les Chetovy. Un passage piétonnier reliait les rues Alexandre Dumas et de Montreuil, et facilitait ainsi les relations entre amis coreligionnaires [35] ».

Durant les vacances, la famille se rendait très souvent à Champigny-sur-Marne (94) : Elie Eskenazi et sa femme Esther Sephiha, les parents de Sarah Barouh, s’y étaient fait construire une maison et les Barouh s’y réunissaient souvent. Grâce aux Congés payés de 1936, on sait par une photo que Rebecca et ses enfants se rendirent en vacances pour la première fois à Bercq. Ils allèrent également là-bas pour soigner Rachel qui avait un problème aux jambes.

Vacances à Berck (Rebecca est en haut, à l’extrême-droite)

Patrimoine photo familial

La famille : les Barouh

On sait que des liens très forts unissaient les Farsy à la famille Barouh. Raphael Barouh était le cousin et le meilleur ami d’Isaac [36]. Nous n’avons pas retrouvé le lien précis les unissant, mais il est plus que probable que ce soit par la famille Eskenazi que le lien se fasse : la mère d’Isaac Farsy était Rachel Eskenazi tandis que l’épouse de Raphaël était Sarah Eskenazi. Sarah Eskenazi, âgée de deux ans, avait débarqué en 1911 avec ses parents Elie et Raquel, ses trois frères et sa sœur. Raphaël Barouh avait quant à lui une histoire similaire à celle d’Isaac Farsy : né à Constantinople en 1909, il avait quitté seul la Turquie à dix-huit ans, pour échapper au service. Le père de Sarah était un habile couturier, ancien tailleur du Sultan. La famille Eskenazi s’était installée à Levallois-Perret, dans la banlieue parisienne. Le parcours de Raphaël Barouh était plus modeste : vendeur de dentelles ambulant dans les rues de Constantinople, il était devenu à douze ans soutien de famille car son père cordonnier s’était noyé dans le Bosphore après qu’un gros navire ait fait chavirer son caïque. Arrivé en France, il travailla sur le port de Marseille dans une brasserie dont le salaire lui permit de rejoindre Paris. Il s’introduisit sur les marchés de la banlieue ouest, se lança dans la bonneterie, et c’est ainsi qu’il fit la connaissance de sa future épouse. Il fit alors venir en France sa mère, Vida dite Victoria Levy, et ses trois frères, Nissim [37], Dario et Victor [38] [39].

Raphaël Barouh et Isaac Farsy

Patrimoine photo familial

Raphael et Sarah vivaient donc à Levallois-Perret [40]. Ils eurent ensemble trois enfants que l’on retrouve, tant dans l’état-civil que dans les recensements de Levallois-Perret : le 31 juillet 1930 naquit Samuel à Paris (XVe arrondissement), qui se fit appeler Claude à partir des années 40. Il fut marié entre 1958 et 1965 avec sa « cousine » Raymonde Farsy, la dernière fille du couple formé par Isaac et Rebecca. Le second fut Elie, né également dans le XVe arrondissement de Paris le 19 février 1934, et rebaptisé Pierre dans les années 40 : il devint connu dans le Monde entier en tant qu’acteur et plus encore en tant que compositeur, auteur en particulier des chansons du film Un homme et une femme pour Claude Lelouch (dont la chanson-titre ; sur une musique de Francis Lai), ou encore du « tube » La bicyclette pour Yves Montand. La troisième enfant fut Estelle, née en mai 1940.

On sait que les Farsy et les Barouh se fréquentaient énormément. Ils fêtaient en particulier les fêtes juives ensemble, en alternance dans le petit appartement des Farsy rue Alexandre Dumas et chez les Barouh à Levallois-Perret. On apprend à ce sujet dans la monographie d’Henri Farsy que le judaïsme était plus culturel que purement cultuel dans la famille, et que la religion n’occupait pas stricto sensu une place prépondérante au quotidien [41]. On y apprend également que si la famille Farsy n’avait pas d’engagement politique prononcé, sa sensibilité la portait à Gauche.

Mariage dans la famille Barouh – Rebecca et Issac apparaissent auréolés en haut de la photo – Patrimoine photo familial

III/ DE LA GUERRE A LA DEPORTATION : 1939-1944

Les premiers nuages : 1939-1940

L’entrée en guerre de la France en 1939 fut évidemment une source d’angoisse pour la famille Farsy. Bien qu’aucune mesure antisémite n’ait encore vue le jour en France, la famille suivait avec attention depuis plusieurs années l’évolution de la situation à l’Est de l’Europe. « L’oncle Albert » s’engagea au début du conflit dans les chasseurs alpins, puis Isaac décida également de s’engager : il devait partir pour Bordeaux, mais fut finalement bloqué à Paris, la situation étant plus que confuse. La famille ne partit pas en exode, bien que cela ait été prévu : Isaac avait trouvé une voiture à bras, mais quand il fallut partir, c’était déjà trop tard : les Allemands entraient dans Paris.

En 1940, les lois discriminatoires impactèrent pour la première fois la famille : Henri, pourtant brillant élève, se vit refuser le lycée Dorian en raison de l’origine étrangère de ses parents. Il rejoignit un cours complémentaire industriel rue Trousseau, mais abandonna finalement rapidement pour être embauché chez un vernisseur au tampon, cité du meuble, rue Godefroy Cavaignac.

Dès 1940 et l’arrivée du gouvernement de Vichy, la situation s’aggrava : Isaac et Rebecca était des juifs étrangers, certes originaires de Turquie et bénéficiant de ce fait d’un statut spécial [42]. Néanmoins, leurs enfants juifs français, épinglés de l’étoile jaune à partir de mai 1942, allaient devenir des cibles potentielles des forces d’occupation [43]. En outre, les rentrées d’argent devinrent plus qu’aléatoires : les commandes des grossistes auprès de Rebecca se réduisirent substantiellement. En échange de travaux de couture, on donnait à Rebecca du tissu pour habiller les enfants et du lait concentré sucré.

Tickets de pain – Photo personnelle

On sait qu’Isaac, comme tant d’autres, eut recours au marché noir et au système D. pour nourrir la famille. Lui qui ne fumait pas donnait ses tickets de tabac à son frère, qui fumait beaucoup. Grâce à des relations, Isaac avait acheté de faux tickets, certains de piètre qualité. Terminées les sorties sur les boulevards : alors même que les rafles n’ont pas encore commencé, les Farsy sortent de moins en moins de chez eux par peur d’une arrestation. Dur également de vivre à cinq, avec deux adolescents et une enfant, dans un si petit appartement. La petite Turquie de Paris n’est plus que l’ombre d’elle-même. A la vie grouillante a succédé la hantise et les déplacements limités à pas rapides. Les juifs ashkénazes d’origine polonaise sont les plus discriminés, avec leur accent « dégueulasse », comme l’écrira quelques années plus tard Roger Ikor dans son best-seller Les eaux mêlées. Rebecca Farsy, comme grand nombre de ses consœurs séfarades, participait à ces critiques injustifiables, en qualifiant ces derniers de larhlis sousios (sales Polonais) [44].

L’arrestation d’Isaac : 22 août 1941

Du 20 au 24 août 1941, une grande rafle eut lieu à Paris. Cette rafle fut d’abord menée, le 20 août, dans le 11e arrondissement. À l’issue de cette première journée, où l’objectif fixé par Theodor Dannecker, officier allemand à l’origine des rafles et des déportations en France entre 1940 et 1942, était l’arrestation de 5 700 Juifs ; 3 000 personnes furent internés. Dannecker fit alors savoir qu’il en fallait 1 000 de plus. Cette rafle, qui dura jusqu’au 24 août, s’étendit aux arrondissements suivants. Lors de cette rafle, la police française collaborant avec la Feldgendarmerie allemande, n’arrêta que des Juifs —hommes exclusivement — français et étrangers de 18 à 50 ans. Au total, 4 232 personnes (sur les 5 784 personnes que prévoyaient les listes) furent arrêtées et emprisonnées à Drancy. Parmi les raflés, dans la journée du 22 août, on trouve Isaac Farsy. Voici le témoignage de son fils, Henri Farsy :

« Le 22 août au matin, comme tous les jours de la semaine, exception faite des samedis et dimanches, je m’apprête à rejoindre mon petit emploi saisonnier [45]. Notre rue, d’habitude relativement calme, retentit d’un vacarme insolite et revêt un visage inaccoutumé. Suivis par des voitures de police, les autobus de la R.A.T.P remontent et redescendent la rue, surchargés de voyageurs au regard perdu, serrant de leur main soit une valise de taille modeste, soit un baluchon informe, témoin muet d’une arrestation, suivie d’un départ précipité. Présent au domicile, mon père regarde, intrigué, derrière les rideaux, le manège incessant de tous ces véhicules. De toute évidence, la chasse au juif, responsable d’après la presse antisémite de tous les maux de la nation française, a commencé. Mon cher papa, ne voyant aucun mouvement suspect à proximité immédiate de notre portail d’entrée, retrouve un calme qui, en apparence, ne l’avait jamais quitté. Tous ces faits ne concernaient peut-être que les sujets juifs d’origine allemande, polonaise, russe ? Et non ceux de l’ancien Empire Ottoman, Turc, Grecs et Bulgares. Les piétons pressent le pas, alors que les nombreux autobus, transportant les premières victimes de cette rafle gigantesque, attendent patiemment leur tour pour déverser leur cargaison humaine dans un lieu à la vocation sportive : Le gymnase Japy.

Mon père avait déjà pris sa décision : Celle d’attendre stoïquement son arrestation. Et, en effet, la confirmation de ce choix ne tarda pas. Quelques coups frappés sur la porte, suivis de ces deux mots « Police ! Ouvrez ! » qui suffisaient à terroriser toute une famille. Et voilà mon cher papa prêt à suivre cet Inspecteur de la Police Française. Et toujours le même scénario pour les mêmes victimes : Après une brève vérification d’identité « Vous êtes bien Monsieur Farsy Isaac ? » et l’acquiescement de mon père, le traditionnel « Veuillez prendre quelques vêtements, un nécessaire de toilette et suivez nous ! » ne se fit pas attendre. Mon père nous embrassa, en nous pressant dans ses bras plus fortement qu’à l’habitude. Avait-il le pressentiment de nous quitter pour toujours sans l’espoir d’un retour ? [46] »

L’angoisse : août 1941- juillet 1944

A partir de l’arrestation d’Isaac, la famille Farsy s’engouffre dans une spirale infernale qui devait se solder par l’arrestation et la déportation de Rebecca.

Isaac, comme la plupart des raflés de l’arrondissement, fut en un premier temps amené au gymnase Japy. La situation devint ensuite plus floue : en un premier temps, il fut conduit à Drancy. On apprend dans la monographie Farsy que quelques lettres furent envoyées à la famille, l’une d’elle réclamant un colis. On apprend également dans la monographie de Raymonde que Rebecca et Rachel purent le voir de loin à Drancy par une fenêtre de l’extérieur.

Il était employé en cuisine et aidait les autres (certaines personnes sorties de Drancy envoyèrent des cadeaux aux enfants en remerciement à Noël 1941). Isaac souffrait de sinusite, et il semblerait qu’il ait demandé à Rebecca de lui fournir des certificats médicaux pour sortir, comme cela se fit pour certains chanceux. Il était hélas trop tard : le 12 décembre 1941, Isaac Farsy fit partie des 298 prisonniers[47] de Drancy à être transféré au camp de Royallieu, près de Compiègne (60), où il rejoignit les raflés de la célèbre « rafle des notables »[48]. Tout comme eux, il fut déporté à Auschwitz le 27 mars 1942, dans le convoi n°1[49]. Isaac ne fut pas gazé à son arrivée, mais mourut deux mois plus tard du typhus. Une transcription dans l’état-civil du 1e arrondissement de Paris, en date du 22 avril 1947, le fait mourir le 5 mai 1942.

A Paris, où on imagine l’angoisse de la famille qui ignore ce qu’il est devenu, la situation empire évidemment. Rebecca se retrouve seule avec trois enfants : à son tour elle doit recourir au marché noir. On craint plus que tout les rafles, et on sait la famille, prévenu par Rachel de l’imminence de l’une d’entre-elles, se cacha toute une nuit.

Dernière photo de famille, destinée à Isaac à Drancy,

sans doute jamais arrivée à destination – Photo collection familiale.

En 1943, Rachel Farsy, qui se fait désormais appeler Monique, fait engager son frère Henri chez un restaurateur d’art de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Reste la benjamine, la petite Raymonde qui a alors onze ans.

En février 1944, Raphaël Barouh, désormais « l’homme de la famille » dans ce milieu patriarcal méditerranéen, conseilla à Rebecca d’envoyer Raymonde en province. Un de ses clients l’ayant informé que de familles accueillaient des enfants juifs en Vendée, Raphaël avait déjà fait partir ses deux fils, Elie « Pierre » et Samuel « Claude » à Montournais, chacun ayant été accueilli par des familles différentes, et scolarisés dans deux école distinctes du canton pour éveiller le moins possible les soupçons. Raphaël, son épouse et leur fille en bas-âge Estelle, avaient obtenu de fausses cartes d’identité au nom de Biet, et avaient quitté Levallois-Perret pour un immeuble plus modeste et discret rue Montempoivre, dans le 12e arrondissement. La nasse se refermant sur les juifs parisiens, Rebecca, déchirée, accepta ce départ et Raymonde. Raymonde retranscrit le voyage : Sarah Barouh, devant faire le voyage en Vendée pour confier, à son tour, la petite Estelle, accompagna le 09 février 1944 Raymonde lors d’un voyage évidemment risqué. Ce fut d’abord le train jusqu’à Pouzeauges (85), où les attendait le fils du boulanger de Montournais, qui l’amena chez les Podevin, un couple âgé sans enfants très pieux : ils ne savaient pas que Raymonde était juive au départ, et elle fut mise à l’école libre tenue par des religieuses (l’école laïque était très mal vue). Lorsqu’ils apprirent sa confession, ils envoyèrent à Rebecca une lettre incendiaire, menaçant de renvoyer la petite à Paris [50] ; Il fut donc décidé qu’elle serait baptisée, au grand désespoir de sa mère ; puis elle fit sa communion. Raymonde devint très pieuse : il est vrai que cet enseignement catholique ne s’opposait pas à un enseignement religieux juif qu’elle n’avait pas reçu.

En Vendée : Hilaire Rocher, Pierre Barouh, Raymonde Farsy et Serge Rocher, 1944 Patrimoine photo familial

L’arrestation de Rebecca : 4 juillet 1944

Début juillet 1944, on peut penser que les Farsy se remettent à espérer : le débarquement a eut lieu en Normandie et les Alliés se rapprochent de Caen. Le dimanche 2 juillet pourtant, les Barouh se rendent chez Rebecca pour la supplier de quitter son appartement, les rafles s’exerçant désormais sur tous les Juifs et se faisant par arrestations individuelles à domicile.

Le lundi 3 juillet au matin, Henri Farsy se rend à son travail. A 12h35, l’inspecteur Julien vient arrêter à son domicile, en tant qu’israélite, Rebecca Farsy [51]. Des scellés sont immédiatement placés sur la porte de l’appartement. Le lendemain, Rebecca est enregistrée à Drancy à son arrivée à 15h00 et immatriculée 24.851. Elle connaît dès lors le sort de ces derniers raflés, dont Moïse Chetovy dont nous avons parlé plus haut, sans aucun doute partagés entre une terrible angoisse et l’espoir d’une libération prochaine. Le 31 juillet, soit dix-sept jours avant la libération du camp, Rebecca fait partie du convoi 77 qui quitte la gare de Bobigny pour Auschwitz. Le train arrive dans la nuit du 3 août et la « sélection » est immédiatement pratiquée : Rebecca fit partie des 847 déportés qui ne rentrèrent même pas dans le camp et furent gazés dès leur arrivée. Comme ces compagnons d’infortune, sur son acte de décès retranscrit en 2014 dans l’état-civil du 11e arrondissement, son décès est daté du 5 août 1944.

Ironie du sort, bien que n’étant pas un cas unique parmi tous les juifs de France déportés, l’histoire de la famille Farsy couvre l’intégralité de la chronologie de la persécution : alors qu’Isaac avait été déporté dans le premier convoi pour Auschwitz, Rebecca le fut dans le dernier !

Épilogue

Les enfants Farsy survécurent à la guerre, sous la tutelle de leur « oncle Raphaël ». Il ne conviendra pas dans cette biographie de parler de leur descendance assez nombreuse, qui appartient à la sphère privée qui sort du cadre du projet Convoi77. Henri et Raymonde sont décédés (la dernière, Raymonde, mourut à Nice en 2020), mais leur sœur aînée, Rachel (Monique), jamais mariée et sans postérité, vit toujours à 98 ans (juin 2024) dans cette même rue Alexandre Dumas (mais plus au 62). Les Farsy et les Barouh sont toujours en contact, de loin en loin.

Notes & Sources

[1] Les deux immeubles où ils vivaient ont disparu et ont été remplacés par des constructions modernes.

[2] Aujourd’hui Istanbul.

[3] FARSY Henri, Une vie farsy de souvenirs, monographie familiale, p.9

[4] Il en divorce en 1953, comme l’indique la mention marginale sur leur acte de mariage.

[5] L’immeuble vient d’être détruit et sera bientôt remplacé par une construction nouvelle.

[6] Une Rachel Farsy, née le 16 mai 1925 à Paris XI pourrait être sa fille.

[7] Nous avons retrouvé l’acte de décès d’Abraham farsi, qui est alors déclaré divorcé de Sultana Cohen : il est décédé à l’hôpital de la Salpêtrière (XIIIe) le 26 octobre 1960. Il est dit habiter dans le XXe arrondissement, au 8 rue des Vignoles, dans un immeuble toujours présent. Curiosité intéressante : sur son acte de décès, il est dit fils de judas Farsi et de Rachel Eskenazi. Le père d’Abraham et d’Isaac s’appelait-il « Raphael Judas » ? Laurent Farsy n’a jamais entendu parler d’Abraham, ce qui laisserait penser que les deux branches de la famille ne se fréquentaient plus. On sait que l’orthographe des patronymes est mouvante : tous les actes concernant Isaac sont sous le nom de Farsy tandis que ceux concernant son frère le sont sous la forme Farsi, qui semble être la graphie d’origine.

[8] FARSY Raymonde, Mon enfance à Paris, monographie familiale, p.6

[9] On ne possède par la suite aucune autre information sur lui.

[10] Les représentants actuels de la famille ne savent pas par quel lien généalogique précis ils sont unis.

[11] On trouve parfois Azigri.

[12] Farsy Henri, ibid

[13] L’orthographe diffère selon les sources, mais on peut penser qu’il s’agit d’une variante ou d’une déformation de Jerusalmi.

[14] Une descendance existe.

[15] On sait grâce à la monographie de Raymonde qu’Isaac savait lire le français, mais Rebecca ne savait ni le lire, ni l’écrire. Entre eux ils parlaient le ladino, et avec les enfants un mélange de ladino et de français.

[16] Point d’arrivée sur le sol français de la quasi-totalité de la communauté juive venue d’Orient.

[17] Information contenue dans le dossier de la Sûreté Générale.

[18] Dans les premiers actes, elle est souvent appelée Refka, ou Ribka. A partir des années 30, elle se fait appeler Marguerite.

[19] Aujourd’hui rue du Morvan (Paris 11e).

[20] Elle vit en réalité rue du Chemin vert.

[21] Selon la tradition, elle porte alors le nom de sa grand-mère paternelle mais se fit rapidement appeler Monique.

[22] Il avait trouvé cet emploi grâce au piston de son « cousin » Raphaël Barouh. Celui-ci, qui vivait à Levallois-Perret (92), connaissait Edmond Dreyfus, le cofondateur avec Armand Moline de la boutique ouverte au marché Saint-Pierre. La boutique « Moline », créée par le père d’Armand en 1879, se trouvait à Levallois avant de déménager pour le XVIIIe arrondissement. Raphaël Barouh fit entrer plusieurs membres de sa famille et plusieurs de ses amis chez Moline.

[23] Dans ces mêmes années, la famille Eskenazi, dont Elie, le père de Sarah et futur beau-père de Raphaël Barouh, habite au 4 de cette même rue.

[24] On remarque l’évolution des prénoms dans les enfants du couple, qui témoignent d’une acculturation. La petit Yvonne fut inhumée au cimetière parisien de Pantin (44e division) dans une tombe sans doute très modeste qui fut reprise depuis.

[25] Farsy, ibid p.12

[26] BENVENISTE Annie, Le Bosphore à la Roquette – La communauté judéo-espagnole à Paris, 1914-1940, L’Harmattan, 1989, et Bosphore.pdf (free.fr)

[27] Farsy Henri, ibid, p.13

[28] On y trouve désormais un Monoprix.

[29] Farsy Henri, ibid, p.22

[30] Il avait fait l’achat d’une machine Extensor pour pratiquer la gym à la maison !

[31] Farsy Henri, ibid, p.23

[32] Coïncidence : deux élèves de notre Terminale y furent également scolarisés !

[33] Farsy Henri, ibid, p.17

[34] Ce dernier devait entrer de manière dramatique dans l’histoire : arrêté le 1er juillet 1944, il fut interné à Drancy. Si son nom est connu, c’est qu’il fut l’auteur de l’un des graffitis conservés de la cité de la Muette, daté du 31 juillet 1944 « Marcel Chetovy et Moïse Chetovy / arrivé le 1er/ déporté le 31 juillet avec très très bon moral avec l’espoir de revenir bientôt ». Le débarquement en Normandie avait eu lieu presqu’un mois auparavant et les troupes alliées progressaient en Normandie. On peut imaginer que ceux qui partaient dans ce qui allaient être les derniers convois pour Auschwitz, sans savoir évidemment l’usine de morts qu’était ce camp, gardaient l’espoir d’une libération rapide. Il fut effectivement déporté dans le même convoi 77 que Rebecca Farsy, et tout comme elle ne revint pas.

[35] Farsy Henri, ibid, p.33. Les lieux existent encore, même s’ils ont bien changés mais le passage piétonnier dont parle Henri a disparu pour faire place à un immeuble moderne.

[36] Il est incontestable que les deux amis étaient cousins, même si le lien n’est en l’état pas trouvable. Ce lien est confirmé par l’étude de toutes les monographies (dont celle de Sarah Barouh), mais également par l’observation précise des généalogies des familles Eskenazi, Farsy et Barouh. Ce fait mérite d’être souligné dans la mesure où, à l’heure actuelle, une partie de la famille Barouh pense qu’ils n’étaient qu’amis.

[37] Les généalogies s’entremêlent dans cette famille : ainsi, Solange Cohen, épouse d’Henri Farsy, était la fille, née d’un deuxième mariage, de l’épouse de Nissim Barouh !

[38] BAROUH Benjamin, Savanah – C’est où l’horizon ? 1967-1977, ed. Le Mot et le reste, 2018.

[39] Contrairement aux Farsy, tous échappèrent à la déportation.

[40] On a vu qu’Isaac Farsy avait trouvé du travail chez Moline grâce aux relations de son cousin.

[41] Cette pratique très modérée était a priori la norme dans ce quartier de la petite Turquie. Ainsi, La pratique religieuse était modérément observée. Il en était ainsi de la cacherout, c’est-à-dire le code alimentaire prescrit aux juifs : il y avait deux ou trois boucheries en face des six cafés-restaurants que comptait le quartier pour cette communauté, et aucune n’était casher. On sait néanmoins qu’Henri fit sa bar-mitsva, formé par les rabbins de la rue Popincourt, et qu’Isaac et Rebecca se rendait à la synagogue pour Yom Kippour.

[42] Hitler ménagea la Turquie neutre, souhaitant la voir intégrer les forces de l’Axe.

[43] Raymonde raconte que Rachel ne cessait de coudre et de découdre son étoile pour se rendre au cinéma.

[44] Farsy Henri, ibid, p.43. Aspect sombre de la nature humaine qui fait que les persécutés trouvent plus persécutables qu’eux !

[45] Le patron d’Henri, qui croyait que sa citoyenneté ottomane le protégeait, fut arrêté le même jour qu’Isaac

[46] Farsy, ibid, p.49-52

[47] Son nom est clairement indiqué sur la liste des 298.

[48] Qui eut lieu ce même jour du 12 décembre 1941.

[49] Parti de la gare du Bourget-Drancy, ce convoi fit une halte au camp de Royallieu, où on fit monter dans la nuit 547 hommes issus des rafles d’août 1941 – où Isaac fut arrêté – et de celle des notables de décembre 1941.

[50] Frustre, le couple ne savait rien des Juifs sinon qu’ils « avaient crucifié le Christ ». Loin de l’angoisse parisienne des rafles et des déportations, ils ne réalisaient pas le risque qu’aurait provoqué le retour de Raymonde chez-elle.

[51] Tant Henri que Raymonde, dans leur monographie, pensent qu’elle fut arrêtée un peu avant 8 heures, après être allée acheter du pain. Raymonde rajoute même que les inspecteurs allèrent la chercher à l’école, mais que ne la voyant pas, ils molestèrent Rebecca pour savoir où elle était. Il fut suggéré également que la famille avait été dénoncée. Aucun des deux n’étant en réalité présents, on ne peut accorder que peu de crédit à ce qui fut cependant ultérieurement un récit familial.

This biography of Rebecca FARSY has been translated into English.

English

English Polski

Polski