« J’espère ma chère petite Madeleine que tu n’as pas trop de chagrin, ta situation est triste mais il faut bien te dire qu’elle ne durera pas toujours. Tu sais que je t’aime beaucoup et te savoir seule au camp me fait beaucoup de peine. »

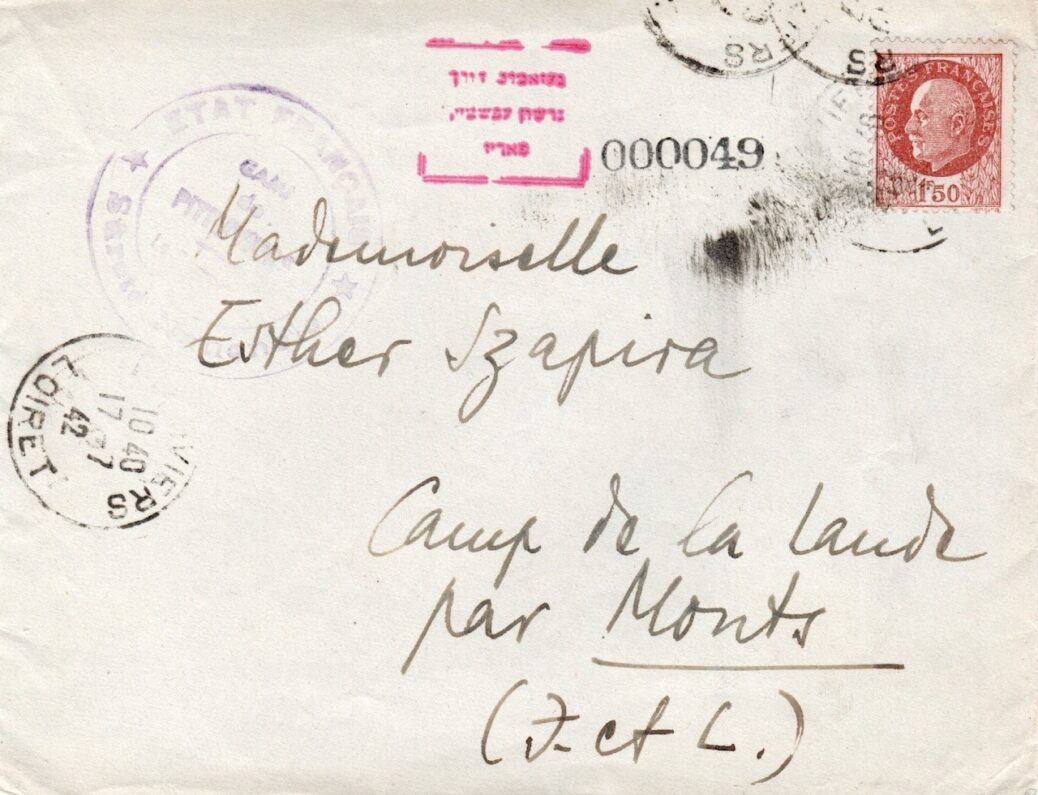

Lettre adressée à Madeleine Habergrytz, 10 ans, internée au camp de la Lande puis déportée à Auschwitz en 1942.

Un épisode de la Shoah raconté par des lettres

« Un camp de juifs en Touraine » est le titre d’un projet éditorial et numérique mené par Isaac Lewendel et Dominique Idlas-Lobelson depuis 1992. Il trouve son origine dans la découverte par le premier d’un liasse de 1300 lettres et cartes postales conservées par l’Institut de recherche juive de New York. Ces courriers étaient tous adressés à des internés du camp de la Lande, en Inde-et-Loire, et rédigés par leurs proches. La première des lettres découverte par Isaac Lewendel est adressée par Gisèle à son époux Joseph, interné car juif. Elle y exprime sa tristesse à être séparée de lui et son espoir de le revoir un jour. A partir de ce moment, Isaac Lewendel décide d’explorer l’ensemble de ces archives afin de documenter.

Les 1300 missives témoignent toutes du déchirement des familles suite à l’arrestation et l’enfermement d’un de leurs membres, victime des lois antisémites de l’occupant. Toutefois, ces courriers n’ont jamais été remis à leurs destinataires, soit parce que le gardiens du camp ne les ont pas transmis, soit parce qu’ils sont arrivés après le départ des internés de la Lande, tous déportés vers les camps d’Europe orientale.

Le travail l’édition de ces lettres a donné lieu à la création d’un site internet hébergeant quelques unes de ces lettres, ainsi qu’à la publication d’un ouvrage intitulé La Force d’Etre, d’Aider et de Secourir paru en janvier 2025.

Une étape vers les centres de mise à mort

A partir d’octobre 1940, les lois sur le statut des Juifs privent des milliers de personnes de leurs droits et de leurs libertés élémentaires. Dans la foulée, l’occupant expulse les étrangers juifs et non-juifs des régions littorales. Ceux de la côte Atlantique sont conduits vers La Lande, en Indre-et-Loire, entre Tour et Loches.

A partir d’octobre 1940, les lois sur le statut des Juifs privent des milliers de personnes de leurs droits et de leurs libertés élémentaires. Dans la foulée, l’occupant expulse les étrangers juifs et non-juifs des régions littorales. Ceux de la côte Atlantique sont conduits vers La Lande, en Indre-et-Loire, entre Tour et Loches.

Au départ, le « centre d’accueil », géré par des Français, laisse aux expulsés la liberté d’aller et venir dans les environs, avec seulement l’obligation d’y pointer quotidiennement. A partir de 1941, les Allemands changent l’orientation du camp, qui se clôture et n’accueille plus que des juifs, lesquels sont véritablement internés. Les juifs arrêtés dans les environs y sont enfermés à leur tour.

Le préfet de département et le chef local de la Sipo ont travaillé main dans la main à la « liquidation » du camp, c’est à dire à la déportation de ses prisonniers vers les camps de la mort. Les derniers internés sont déportés en octobre 1942 et moins de trente d’entre eux a survécu.

Le sort des prisonniers de La Lande illustre bien la collaboration franco-allemande dans le projet d’extermination nazi.

English

English Polski

Polski