Elie BENSO, l’amoureux

I. Ses parents, Moïse et Esther, venus en France pour une meilleure vie

Elie Benso est né le 16 novembre 1925 à Paris de parents turcs, tous les deux nés à Constantinople.

Son père, Moïse Benso, né en 1901, est ouvrier journalier, c’est-à-dire qu’il est payé à la journée. C’est très précaire.

Sa mère, Esther Tchiprot, née en 1899, est « ménagère »[1].

Ses parents ont émigré de Turquie après la création de la République de Turquie, en 1923[2]. Ils sont arrivés à Marseille[3], puis ont emménagé à Paris dans le même immeuble que des membres de leur famille : dans le recensement de 1926, on voit que les familles Tchiprot et Benso habitent au 22 rue de Belfort, à Paris 11e[4].

Pour la famille Benso, on trouve la grand-mère, Estréa, née en 1877, veuve ; Moïse ; Esther et Israël né à Paris en 1925 – c’est sûrement Elie[5].

Chez les Tchiprot, on trouve Vida, née en 1877[6], veuve, ses enfants David (né en 1904[7]) et un autre enfant, né en 1909[8].

II. L’enfance d’Elie

Son acte de naissance indique qu’il est né le 16 novembre 1925, 19 bis rue Chaligny, sûrement l’hôpital Saint-Antoine, il vit quelques années au 22 rue de Belfort. La famille déménage ensuite, au 36 bis rue des Amandiers dans le 20e arrondissement.

Dans le recensement de 1931, on voit que la famille y réside déjà. La fiche d’électeur de Moïse de 1933 le confirme. Ils ne vivent plus que tous les quatre, lui, ses parents et sa sœur Sole.

Aujourd’hui, il n’y a plus de 36 sur la rue des Amandiers, mais on trouve derrière le 38[9], une large cour avec des immeubles autour. Elie vivait certainement dans un immeuble parisien traditionnel aux escaliers étroits donnant sur cour.

En 1932, Elie, sa sœur et son père sont naturalisés français[10].

III. Violette, l’amour d’une vie

Nous avons visité le 20e arrondissement avec le soutien du Mémorial de la Shoah. Nous avons appris que dans le quartier, il y avait beaucoup de familles juives et comme les appartements étaient étroits, les enfants sortaient souvent jouer dehors.

Elie rencontre Violette Parsimento. Elle est née le 13 novembre 1925. Ils n’ont que trois jours de différence !

Elle vit au 14 rue des Amandiers, à une centaine de mètres du 36 bis rue des Amandiers. Leur anniversaire si proche leur fait un point commun. Ils deviennent vite inséparables. Ce sont des familles modestes. Très jeunes, ils doivent travailler : Violette dans le traitement des peaux de chèvres, Elie comme ajusteur mécanicien.

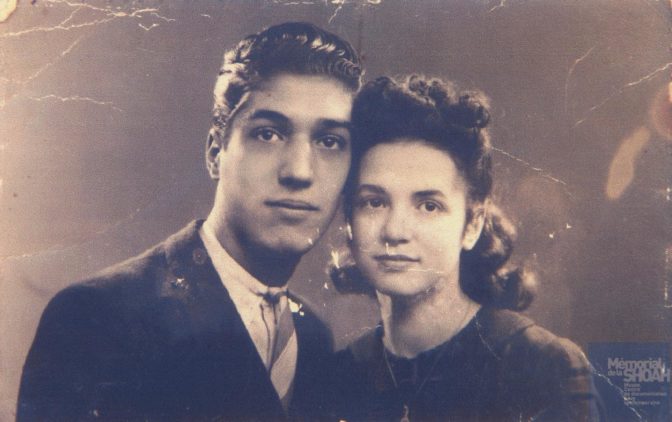

On peut imaginer que la guerre et le traitement infligé aux Juifs rendent le quotidien difficile[11]. Ils se fiancent quand même. Pour fêter ça, ils vont chez un photographe, se font prendre en photo tous les deux. Ils organiseront une fête et officialiseront quand la guerre sera finie.

©Mémorial de la Shoah

Cette photographie d’eux deux a été déposée par Serge Klarsfeld au Mémorial de la Shoah. Elie et Violette sont identifiés, mais il n’y a pas d’autres indications.

Le 5 octobre 1943, le père de Violette est arrêté ; le 7 mars 1944 c’est au tour de ses sœurs et de sa mère. Violette n’était pas au domicile. Elle ne peut plus rester dans le 20e arrondissement. Seule, elle trouve alors du soutien auprès de l’UGIF (Union Générale des Israélites de France), une organisation juive qui leur apporte du soutien, et est hébergée dans une de leurs maisons d’enfants, au 9 rue Vauquelin dans le 5e arrondissement de Paris[12].

Elle est arrêtée dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944 dans le cadre d’une rafle avec toutes les jeunes filles présentes rue Vauquelin[13].

Cette arrestation fait basculer la vie d’Elie.

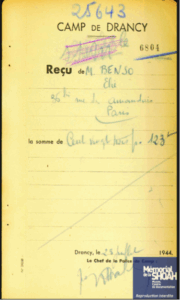

Yvette Levy qui était avec Violette rue Vauquelin et à Drancy raconte qu’il a insisté pour se faire arrêter et être avec elle. Il serait revenu trois fois à Drancy jusqu’à ce qu’un garde accepte de le laisser entrer dans le camp. Il est interné le 23 juillet 1944. Il dépose 123 Francs à la baraque de fouilles (voir « fiche de fouille » ci-dessous)[14].

©Mémorial de la Shoah

Pour ses parents, sans nouvelles, il est parti du domicile et n’est jamais revenu.

IV. À Drancy[15]

Occupés par les troupes allemandes en juin 1940, les lieux servent de camp d’internement provisoire pour des prisonniers de guerre et des civils étrangers. À partir de 1941, c’est un camp destiné aux Juifs.

Les conditions de vie y sont difficiles. Il y a quelques lits superposés mais une vingtaine de robinets pour les 5.000 internés. À leur arrivée, les Juifs sont dépouillés de leurs papiers et de leur argent.[16].

V. La Déportation

Après avoir passé une semaine à Drancy, le 31 juillet 1944, Elie est placé dans un train pour être déporté à Auschwitz. Les Allemands disaient aux Juifs qu’ils allaient travailler, mais il y avait des enfants (plus de 300) donc beaucoup de détenus se posaient la question de ce qu’ils allaient faire des enfants. Des monitrices s’occupaient d’eux.

Elie était dans le même wagon que Violette Parsimento et Yvette Levy[17]. Yvette raconte qu’il chantait des chansons à Violette pendant le voyage.

Ils ont été transportés dans des wagons à bestiaux pendant trois jours. Ils faisaient leur besoin dans un seau. Ça débordait. Ils restaient debout et serrés[18].

À Auschwitz, la plupart des déportés sont dirigés vers des camions qui les conduiront dans les chambres à gaz où ils seront exécutés.

À l’arrivée, seuls ceux qui sont considérés comme les plus aptes au travail sont gardés et entrent dans le camp d’extermination et doivent travailler jusqu’à épuisement.

Elie n’est pas sélectionné pour le travail et meurt le 3 août 1944[19].

Violette est sélectionnée et subit des expériences médicales par le Docteur Mengele. Elle aurait été choisie car enceinte. Mathilde Jaffé, une déportée survivante, témoigne qu’elle est morte à la suite de ces expériences début février 1945 au camp de Bergen-Belsen, où elle a été transférée. (Voir sa biographie sur le site). Si ce qu’a confié Mathilde Jaffé sur Violette est vrai, Elie a non seulement suivi son amoureuse, mais également la mère de son enfant à venir.

VI. L’après Elie

Dans les archives, on trouve les démarches qu’ont fait ses parents après la guerre. Dès septembre 1945, ils cherchent à le retrouver et écrivent à la Croix-Rouge polonaise dans ce but. Des années après, ils vivent en Israël et continuent leurs démarches. Ils ont demandé à ce qu’il soit reconnu comme « déporté politique » en 1962. Ils y indiquent que le 23 juillet 1944, Elie « a quitté son domicile, 36 bis rue des Amandiers, Paris XXe et n’est plus rentré depuis », ce qui semble conforter l’idée qu’il se serait rendu de lui-même à Drancy. C’est à cette même date qu’il remet ses 123 francs au camp de Drancy.

Pour son père, Élie a été arrêté dans la rue parce que juif. Il raconte qu’il était hospitalisé le 23 juillet en tant que rapatrié du camp des prisonniers de guerre en Silésie. Sa femme, la mère d’Élie, et Sole, la sœur d’Élie, ont reçu une lettre d’Elie indiquant être à Drancy et de ne pas s’inquiéter.

On a retrouvé la trace de sa sœur, Sole. Elle est décédée à Poissy le 24 janvier 2011 après avoir été laborantine et avoir divorcé de Samuel Gattegno.

Nous avons trouvé la trace d’un Elie Gattegno, né en Israël en 1949 d’un Samuel Gattegno et de Khokhavet. Serait-ce un autre nom pour Sole ? A-t-elle donné à un fils le nom de son frère disparu ?[20]

Notes & références

[1] Femme au foyer.

[2] La création de la République de Turquie en 1923 inquiète les communautés juives. Les Juifs installés depuis des siècle dans l’Empire ottoman parlaient essentiellement le judéo-espagnol. Certains avaient appris le français grâce au réseau scolaire mis en place par une institution juive française, l’Alliance israélite. Mais une politique de « turquisation » à marche forcée imposera la langue turque aux minorités à partir de 1934.

[3] On trouve une trace du couple formé par Moïse et Esther à Marseille, dans un avis du Petit Provençal du 11 février 1924 : c’est en effet dans cette ville et ce mois qu’ils se marient. Il habite 29, cours Belsunce, elle réside rue Glandeves. Marseille est le port par lequel débarquent la plupart des Turcs et Grecs qui arrivent en France. De Marseille, ils « montent » à Paris où ils ont souvent de la famille.

[4] Dans le XIe arrondissement, un quartier baptisé « la petite Turquie » tant les immigrés venant de Turquie y sont nombreux. Dans leur immeuble, à la population nombreuse, presque tous les habitants sont des familles juives originaires de Turquie.

[5] Bien que sur son acte de naissance il ne porte que le prénom d’Elie, qui est un prénom juif. Sur cet acte de naissance, Moïse y est signalé comme « manœuvre ».

[6] Elle est morte en mars 1953.

[7] Il est mort en déportation en août 1942.

[8] Dans le même immeuble, vivent également les Pisanti, dont le père Albert et les filles, qui ont déménagé dans le XIVe arrondissement, seront également déportés par le convoi 77.

[9] Le quartier a été entièrement rénové.

[10] Quand la guerre est déclarée, Moïse, qui est français, est mobilisé. Il part au front et est fait prisonnier. Elie devient le soutien de famille de sa sœur et de sa mère.

[11] Un climat inquiétant pèse sur sa famille en particulier et les Juifs en général (les deux statuts des Juifs qui multiplient les interdictions en tout genre : la plupart des métiers, posséder un téléphone, une voiture, un vélo, aller au cinéma, au théâtre, dans un jardin public ; obligation de prendre le dernier wagon du métro, etc., obligation de se déclarer comme Juifs, port de l’étoile juive, auquel les Juifs turcs ont échappé jusqu’en 1943, (mais pas les Benso, qui avaient la nationalité française).

[12] Cette organisation juive contrôlée par le Commissariat Général aux Questions Juives, est chargée d’aider les familles et de placer dans des « maisons » les enfants orphelins ou dont les parents ont été déportés. Violette est dirigée vers l’orphelinat de la rue Vauquelin. Elle peut sortir travailler dans la journée, mais dort dans cet établissement, avec une vingtaine de jeunes filles qui se trouvent, comme elle, sans famille. Mais l’abri n’en est pas un !

[13] Le personnel de l’orphelinat est également arrêté. Cette rafle a été organisée par le commandant du camp de transit de Drancy, le nazi Aloïs Brunner, qui a fait rafler tous les enfants des maisons de l’UGIF, à Paris et en banlieue. Presque tous seront déportés par le même convoi qu’Elie et Violette, les autres un peu plus tard.

[14] Ce qu’il ignore, c’est que les femmes et les hommes sont parqués dans des immeubles séparés et ne peuvent se retrouver que dans la cour, quand ils sont autorisés à y descendre.

[15] Le camp d’internement, puis de regroupement, de Drancy est installé dans les bâtiments de la cité de la Muette, qui devaient originellement servir d’appartements bon marché pour des familles. Cela devient un camp de transit pour la plupart des Juifs de France qui seront déportés, presque tous à Auschwitz.

[16] Drancy devient un camp de transit pour la déportation. En 1943, Aloïs Brunner prend la direction du camp, après avoir fait déporter près de 50 000 Juifs autrichiens, presque autant de Juifs de Salonique et, alors qu’il était à Drancy, s’être déplacé à Nice pour y organiser des rafles. Les communications avec l’extérieur y sont désormais interdites, de même que les colis, mais des nouvelles arrivent encore à passer, et des colis également. Ainsi Elie réussit-il à envoyer à sa mère une dernière lettre pour les rassurer (voir plus loin). Ses parents, évidemment ignoraient que leur fils s’était jeté dans la gueule du loup et ont cru qu’il avait été arrêté dans la rue dans une rafle, comme les Juifs le risquaient tous.

[17] Ainsi que les jeunes orphelines de la rue Vauquelin.

[18] Le train est arrivé dans la nuit du 3 au 4 août. Beaucoup de déportés, vieux ou malades, n’avaient pas survécu aux conditions terribles de ce transport.

[19] Curieusement, alors qu’il a 18 ans et est en bonne forme, Elie n’est pas sélectionné pour le travail. Peut-être a-t-il protesté au moment où les hommes et les femmes étaient séparés sur la rampe.

[20] Ou peut-être est-ce plus certainement un homonyme du mari de Sole. Cet Elie Gattegno est décédé à Paris le 6 mai 2021.

This biography of Elie BENSO has been translated into English.

English

English Polski

Polski