Avec la mise en place de la législation antisémite de Vichy, les persécutions se généralisent à l’encontre des personnes juives. Bien vite, les autorités organisent leur internement, prélude à leur déportation. Beaucoup de juifs vivant en France cherchent alors à fuir le pays et notamment à se réfugier en Suisse. Pour cela, il leur faut passer clandestinement la frontière par la Haute-Savoie car la Confédération Helvétique a fermé ses frontières dès le début de la guerre.

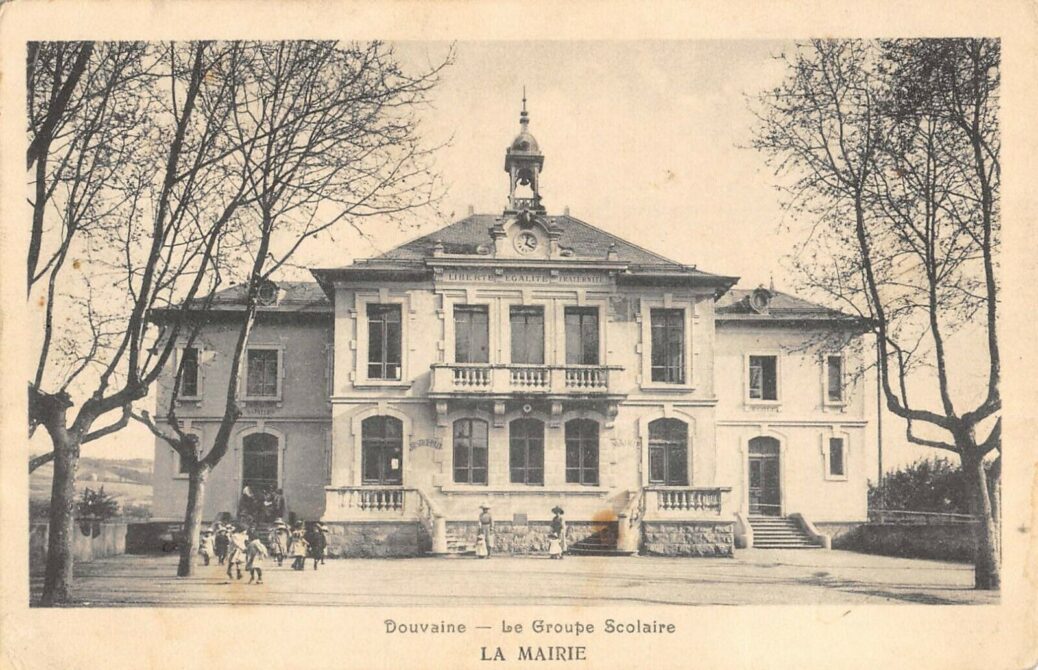

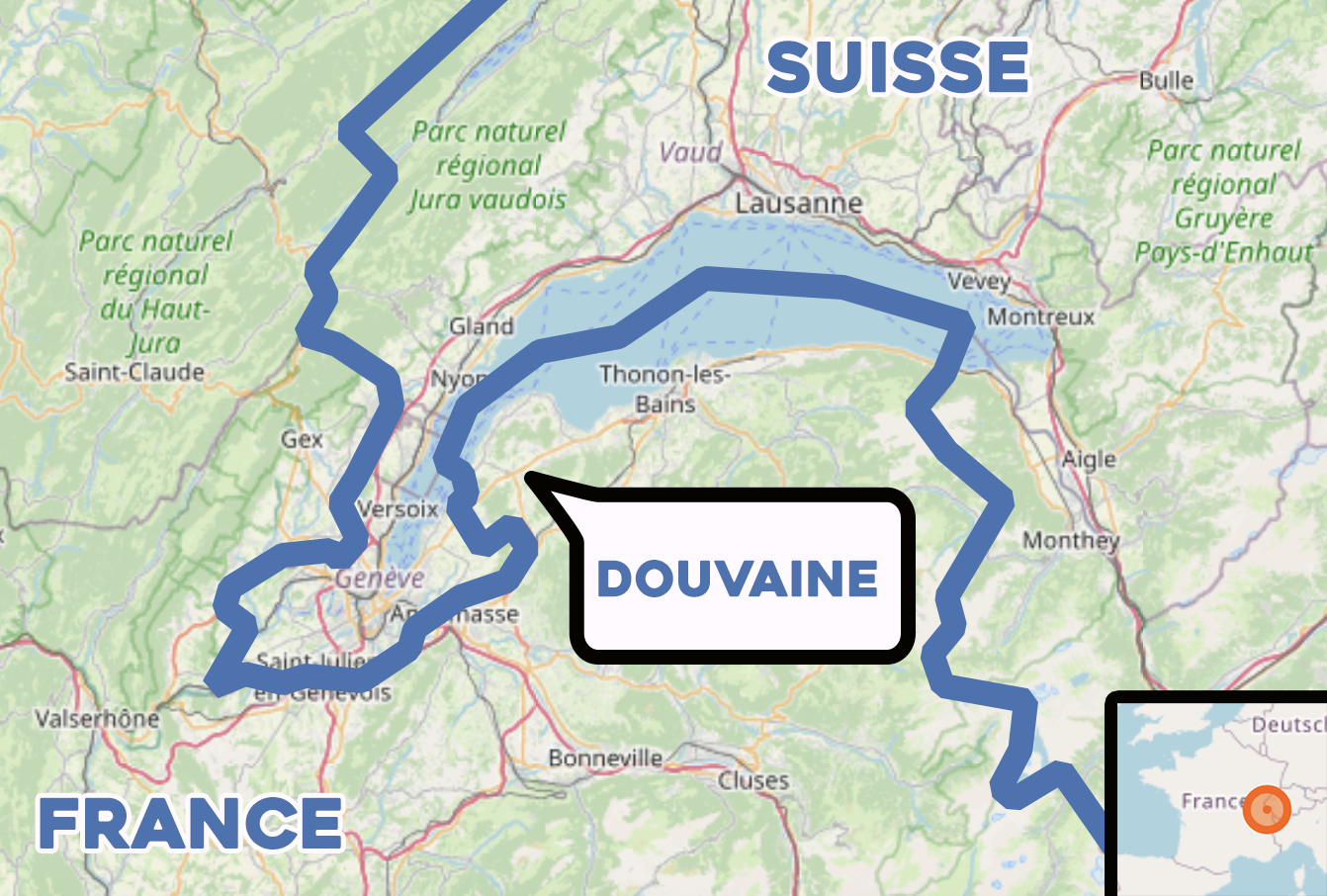

L’historien suisse Laurent Neury a consacré sa thèse de doctorat au cas des passeurs de Douvaine, commune française située à la frontière avec le canton de Genève. A partir de 1941, une « filière » permet à plusieurs juifs menacés de déportation de se réfugier en Suisse. Six membres de cette filière ont reçu la distinction de Justes parmi les nations en 1987.

Le chercheur a utilisé ce cas pour tenter de répondre à une question: quelles sont les motivations des hommes et femmes qui ont porté secours à des personnes juives? Cette interrogation anime les historiens depuis longtemps; or l’enquête de Laurent Neury a révélé que ces passeurs avaient un profil complexe, assez éloigné de ce que l’on imaginerait de la part de résistants.

La filière de Douvaine est menée par deux prêtres français, les abbés Jean-Joseph Rosay et Michel Chevrier. S’inscrivant dans la tendance catholique traditionaliste, ils sont nationalistes et très favorables au régime du maréchal Pétain – le second a même été un cadre de la Légion. Comment expliquer alors l’engagement de ces deux prêtres en faveur des juifs persécutés? On sait tout d’abord que l’abbé Rosay était hostile au IIIe Reich. Mais plus encore, il aurait été horrifié d’apprendre, grâce au journal clandestin lyonnais Cahiers du Témoignage Chrétien, que Vichy collaborait avec les nazis pour interner et déporter les juifs.

Dès lors qu’ils se décident à aider des juifs à rejoindre la Suisse, les deux prêtres recrutent un groupe de huit paroissiens. « Ces parents ou ces amis habitaient le village depuis plusieurs générations et provenaient du même milieu socio-professionnel, la paysannerie à faibles revenus, explique Laurent Neury. Ils avaient été à l’école jusqu’au certificat d’études et étaient issus, pour la plupart, d’une famille nombreuse avec une forte influence paternelle et un attachement aux valeurs d’autorité et de respect. Tous étaient baptisés et confirmés, allaient à la messe le dimanche, avaient fait leur catéchisme et participaient à la vie paroissiale. »

Autre interrogation soulevée par l’auteur: comment une communauté très attachée à l’obéissance, assez largement anti-juive et xénophobe, en est-elle venue à s’opposer à la politique de Vichy et à aider des juifs? Il est possible que d’autres valeurs – pour partie d’inspiration chrétienne – aient motivé ces hommes et femmes, des valeurs telles que la solidarité et la générosité. Cependant, les témoignages recueillis par Laurent Neury mettent en évidence un moment de bascule: leur rencontre avec les hommes, femmes et enfants juifs en quête d’un refuge. Cette confrontation fit tomber leurs préjugés et entraina leur désir de les aider. Mais encore, les deux prêtres ont su jouer de leur autorité et de leur charisme pour obtenir l’obéissance de ces paroissiens qu’ils avaient sélectionné avec soin. Sur les huit membres laïcs de cette filière, quelques uns d’ailleurs ont agi plus par fidélité aux prêtres que par conviction personnelle. Les témoignages collectés par l’historien confirment que tous n’agissaient pas de bonne grâce.

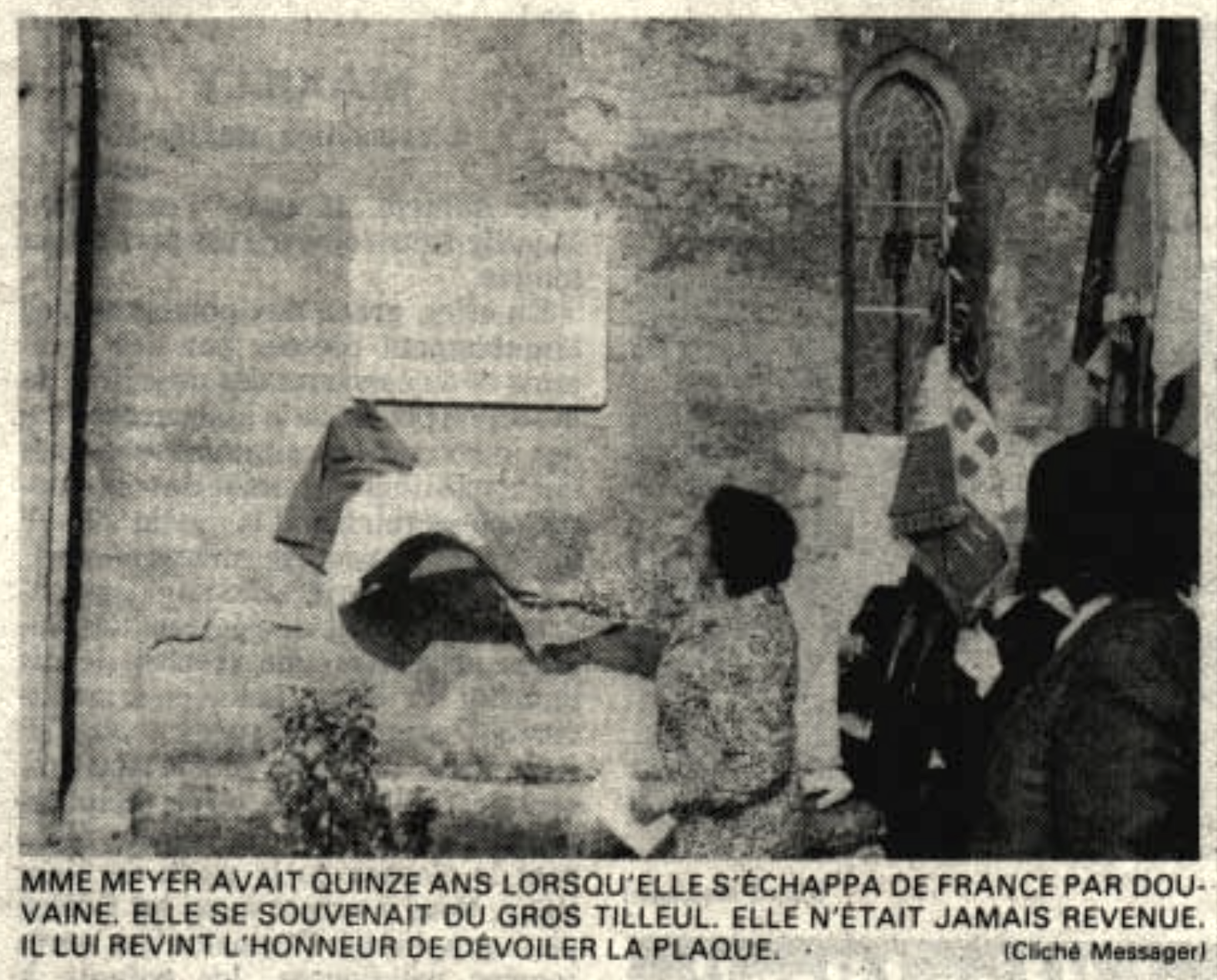

Le 10 février 1944, la Gestapo arrête l’abbé Jean Rosay et deux autres membres de son groupe, Joseph Lançon et François Périllat. Tous les trois sont déportés dans les camps nazis dont ils ne sont pas revenus.

Cliché paru dans Le messager de Haute-Savoie du 29/05/1987 lors de la commémoration en l’honneur des Justes parmi les nations de Douvaine

Au final, conclue Laurent Neury, le sens d’un tel engagement nous échappe inévitablement car il relève in fine du for intérieur. Le cas de Douvaine ne se prête à aucune généralisation car on sait qu’il y eut aussi, au même moment et au sein de ce même village, des passeurs malhonnêtes qui profitèrent de la détresse des juifs. Cette relecture du secours apporté par la filière de Douvaine aux juifs persécutés permet ainsi de réintroduire de la nuance dans l’histoire en rappelant que les motivations individuelles des actes charitables sont trop complexes pour se contenter d’une lecture simpliste.

L’historien a préalablement publié en 2019 l’ouvrage L’espoir au bout du pont : histoire de « la filière de Douvaine » (1939-1945), aux éditions Cabédita.

English

English Polski

Polski