La cité de la Muette, à Drancy (Seine-Saint-Denis), est l’un des premiers grands ensembles construits en France. Durant l’Occupation nazie, elle fut de 1941 à 1945 un lieu d’internement qui accueillit plus particulièrement des prisonniers juifs raflés par la police française et par les Allemands.

Un camp d’internement puis de concentration

L’occupant allemand réquisitionne la cité pour en faire un camp dès le mois de juin 1940. Celui-ci a accueilli successivement des prisonniers de guerre et des civils français, britanniques et canadiens, en transit avant leur déportation vers des camps de prisonniers allemands.

En août 1941, la cité de la Muette reçoit une nouvelle affectation en devenant un camp d’internement de juifs français et étrangers. Au fil des rafles, le camp de Drancy devient le camp de concentration le plus important du pays.

À partir de 1942, les juifs qui y ont internés sont déportés vers les centre de mise à mort de Pologne. Parmi eux figurent les personnes déportées par le convoi n°77 parti le 31 juillet 1944.

La découverte des graffitis

Source : Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France, Inventaire général du patrimoine culturel,

Département de la Seine-Saint-Denis, Archives nationales, ADAGP, 2011.

La cité de la Muette n’a pas tout de suite été considérée comme un lieu méritant une protection particulière. Après la guerre, elle est rendue à sa fonction initiale à savoir le logement social. Pourtant, les travaux successifs n’ont cessé de rappeler le sinistre passé de la Cité. En 1980, des ouvriers mettent au jour un tunnel creusé par les prisonniers en 1943. Quelques années plus tard, ce sont des graffitis de prisonniers qui sont découverts, d’abord dans un conduit de cheminée puis dans les caves de la cité.

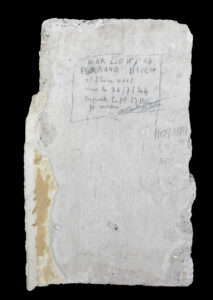

C’est toutefois en 2009 que survient la plus grande découverte de graffitis, avec un total de 700 carreaux de plâtre plus ou moins recouverts d’inscriptions, provenant des cloisons des anciennes chambrées des prisonniers. Ils ont depuis été conservés et restaurés afin de documenter le sort des internés juifs de la Muette.

Sur ces carreaux on peut lire des graffitis écrits au crayon ou gravés dans le plâtre. Les plus anciens datent de l’été 1941, après l’arrivée à Drancy des victimes des premières rafles. Leurs auteurs – des hommes, des femmes et des enfants – inscrivaient leurs noms et parfois une date. Certains ont été écrits lors de l’arrivée au camp, quand d’autres datent de la veille d’un départ en déportation. L’inscription d’un graffiti semble ainsi avoir constitué un rituel pour les prisonniers en partance, afin de laisser leur trace et parfois leur témoignage.

Un des carreaux de plâtre conservés porte la signature de trois personnes déportées par le convoi n°77: Max Lévy, Fernand Bloch et Éliane Haas. Leurs biographies attendent d’être rédigées par des classes volontaires (seule existe pour le moment la biographie de Jeanne Haas, mère d’Éliane).

Une source historique

Une bonne partie des graffitis a toutefois disparu lors des travaux successifs entrepris après la guerre, à une époque où les questions mémorielles et patrimoniales importaient moins. Heureusement, des photographies prises entre 1946 et 1949 nous donnent un aperçu de ces graffitis perdus, beaucoup plus variés que ceux qui nous sont parvenus: on dénombre des dessins (portraits, caricatures), des slogans (« Vive la France », « On les aura », « Mort aux vaches »), des poèmes mais aussi des commentaires qui nous renseignent sur la vie au camp: « bon moral », « destination inconnue », « merci quand même à la France », « Ici était… ».

Il est possible de voir ces photographies dans les principaux mémoriaux en France et en Israël, et aussi reproduites dans l’ouvrage de Benoît Pouvreau, Les graffiti du camp de Drancy. Des noms sur des murs (2014).

Tous les noms retrouvés concordent avec les autres sources relatives à l’internement et la déportation des juifs. Ces graffitis sont ainsi une source originale pour documenter l’histoire de la persécution des juifs en France durant la Seconde Guerre Mondiale.

La cité aujourd’hui

Cette cité dispose d’un statut particulier puisqu’elle continue encore aujourd’hui d’être un lieu d’habitation tout en étant protégée au titre des monuments historiques pour son intérêt architectural, historique et mémoriel. De plus, un mémorial y est installé en son centre pour rappeler et honorer la mémoire des internés et déportés.

Il est fort probable que de nouvelles inscriptions soient mises au jour lors de travaux ultérieurs mais désormais le cadre juridique assure que toute nouvelle découverte sera préservée.

Bibliographie

- « Les graffiti du camp de Drancy », in POUVREAU, Benoît, Archéologie du judaïsme en Europe, Paris, CNRS Éditions, Hors collection, p.341-353.

Pour aller plus loin

- Une émission de radio sur le camp de Drancy

- Une vidéo parlant de la restauration des plaques

- Une interview audio de Benoît Pouvreau lors de la sortie de son livre

English

English Polski

Polski