Esther WACHSSTOCK

Introduction

Les choses du passé sont vertigineuses comme l’espace, et leur trace dans la mémoire est déficiente comme les mots : je découvrais qu’on se souvient.

Pierre Michon, Vies minuscules, 1984, éd. Gallimard, collection Folio, p. 226.

Si des mots comme « Seconde Guerre mondiale », « Shoah » et « déportation » sont connus de nos plus jeunes élèves, les comprendre dans leur plus profonde horreur reste un défi plus difficile à réussir ; car comment parler concrètement aux jeunes générations de faits qui leur semblent si lointains, arbitraires ? Comment rendre tangibles les pages de leur manuel d’histoire, où il est écrit que des millions de personnes sont mortes simplement parce que leur existence déplaisait à d’autres ? Dans un monde de plus en plus instable, comment leur faire comprendre que la mémoire du passé est plus que jamais nécessaire pour éviter autant que possible de répéter les mêmes erreurs à présent ?

Durant plusieurs mois, la classe de troisième A du collège Fernand-Léger de Vierzon s’est plongée dans le passé d’une enfant juive, Esther Wachsstock, grâce aux archives fournies par l’association Convoi 77. Ce projet, mené conjointement en histoire et en français, a été pour eux l’occasion d’étudier des archives, de confronter différentes sources, les organiser, puis travailler à partir d’elles pour rédiger un journal intime fictif. Ils se sont faits enquêteurs du passé et écrivains au présent afin de découvrir la trajectoire de vie de cette toute jeune fille, déportée bien avant d’avoir atteint leur propre âge.

Il n’a pas été évident pour les élèves ni de décrypter des archives historiques ni d’écrire un journal intime. Rapidement, ils ont constaté que les informations concernant Esther Wachsstock semblaient restreintes, voire dissonantes. De plus, lors de l’écriture, un autre problème s’est posé à eux : le fait qu’Esther n’ait que dix ans lorsqu’elle arrive au premier centre de l’UGIF. Comment alors raconter ce qu’il se passe, les arrestations, les déportations, le climat de peur, dans les mots de l’enfance ? Par conséquent, les élèves ont fait le choix d’ajouter des éléments fictifs pour étoffer les entrées du journal intime, tout en gardant une cohérence avec les archives fournies et le cadre historique. Ils ont attribué à certaines personnes dont les noms étaient cités (« Serruya », « Rosensweig ») une vie toute autre que la leur, tout comme Esther a trouvé une personnalité qui n’était probablement pas la sienne.

Nous mettons en garde notre lecteur quant à ces derniers éléments : il ne s’agissait pas, dans ce journal intime, de prétendre à un document historique entièrement sourcé et méthodiquement structuré. Si des descendants ou connaissances des familles citées nous lisent, qu’elles ne prennent pas ombrage du travail mené et qu’elles accordent une indulgence à cet écrit. Nous avons voulu, dans la limite de nos connaissances et du temps donné à ce projet, en utilisant les ressources données par Convoi 77, mais aussi nos connaissances de témoignages littéraires de cette époque (comme Le Journal d’Anne Frank ou Voyage à Pitchipoï de Jean-Claude Moscovici), redonner la voix à des personnes qui ne l’avaient pas eue, ou dont les paroles avaient méthodiquement été oubliées, voire effacées. Que cette voix soit artificielle, soit ; le parti pris était décidé avant même de commencer le projet puisque nous ne savions que trop peu de choses de la vie d’Esther, réduite à quelques documents officiels. Le véritable pari ici était de se mettre, autant que possible, à la place de cette jeune fille : quelle vie avait-elle menée à Drancy ? Dans les centres de l’UGIF ? Quels étaient ses rapports avec sa sœur Frieda ? Comment avait-elle vécu ses sorties ? Quels étaient ses doutes, ses peurs, ses joies ? Voilà ce que cherchait à trouver, modestement, ce journal intime. Que ce pari soit réussi ou non, nous en laissons le soin au lecteur de le déterminer.

Vous trouverez en première partie la recherche menée sur les archives et les différentes pistes de réflexion qu’elles ont suscitées. Cette partie a été organisée par Mme Mahieu, professeure d’histoire-géographie. Puis, dans une seconde partie, vous pourrez vous plonger dans le journal intime fictif d’Esther Wachsstock, avec différentes entrées reliées à des moments clés de sa vie en France. Ces entrées contiennent une partie des informations fournies par les archives ainsi que de nombreux éléments de fiction. À la fin du journal intime, vous lirez certains écrits d’élèves rédigés à la fin de la première version du journal concernant leur travail d’écriture et leurs réflexions sur l’ensemble du projet. Cette partie a été organisée par Mme Tourneur, professeure de français. L’ensemble du travail vient des élèves ; leurs professeures n’ont fait qu’un travail de mise en forme et de reformulation essentiellement grammaticale et syntaxique.

En vous souhaitant une bonne lecture,

La classe de troisième A du collège Fernand-Léger de Vierzon (18 100),

Mesdames Mahieu et Tourneur

Note au lecteur : tous les passages rédigés entre crochets ont été ajoutés suite à l’aimable relecture de l’historienne Laurence Klejman, afin de permettre une meilleure compréhension du contexte historique, à l’aide des documents que nous n’avions pas à notre disposition.

Partie 1 : la biographie historique d’Esther Wachsstock

La famille Wachsstock, une famille juive polonaise en Belgique

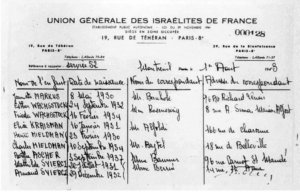

Esther Wachsstock est née le 10 janvier 1932 à Borgerhout, une commune devenue aujourd’hui un quartier d’Anvers, en Belgique. Son père s’appelle Jozua (Szyja) Wachsstock (né le 9 juin 1897 à Cracovie, Pologne), sa mère Frymet Wachsstock (née Rakower, le 17 décembre 1894 à Cracovie, en Pologne).

Le 16 mars 1934, Jozua / Szyja et Frymet ont une seconde fille : Frieda. Esther a alors deux ans. [Deux sources mentionnent que les filles auraient eu un frère aîné, Bernard-Willem (Dov Zeev, en hébreu), né le 1er juin 1928, également à Anvers[1]. Il aurait été donc âgé de six ans quand Esther est née].

Sur leurs fiches de déportation, en 1942, il est indiqué que la famille habitait au « 37 rue Millisse », « 37 rue Milice » ou bien « 37 rue Melis » à Anvers. [Le Belkish Staatsblad (l’équivalent du Journal officiel français) indique qu’ils vivaient à Milisstraat, 37, dans Borgerhout un « district » alors pauvre et mal considéré, au nord-est].

La famille est d’origine polonaise, mais nous ne savons pas quand elle a émigré de Pologne en Belgique et si elle a gardé des liens avec la Pologne. [Cela semble dater du début du XXe siècle, avec les pogroms[2] qui deviennent de plus en plus fréquents. Il apparaît que deux frères Wachsstock ont immigré d’abord en Hollande, puis en Belgique entre 1906 et 1912. Le père d’Esther est le fils de Lazar, l’un de ces deux frères.

Si Jozua a vécu dès l’adolescence en Belgique, on peut en déduire que c’est là qu’il a rencontré sa femme et qu’ils s’y sont mariés. Le nom de famille de Frymet étant similaire à celui de la mère Jozua, peut-être étaient-ils liés par des liens familiaux.

Anvers était, et est toujours, une ville où la communauté juive est bien implantée. Le commerce et la taille des diamants en ont fait sa réputation[3] . La famille d’Esther est dans le commerce du diamant, mais vit dans un quartier pauvre.

Rappelons que la langue pratiquée à Anvers est le flamand, mais la famille parlait sans doute également le yiddish.

Selon le témoignage d’un de ses petits-neveux sur le site Geni, Avraham Cohen, Frymet aurait été infirmière].

La guerre, l’arrestation d’Esther et de sa sœur Frieda en France, et leurs séjours dans de nombreux centres d’accueil de l’U.G.I.F.

Esther et Frieda arrivent en France avec leurs parents au début de la Seconde Guerre mondiale, mais nous ne savons pas quand ils ont franchi la frontière[4]. [Pendant l’exode, pour fuir l’invasion allemande de la Belgique ?[5] Après, en mai 1940, quand ont été appliquées les mesures anti-juives en Belgique ? En 1940, 26.000 Juifs sont déportés d’Anvers. Ceux qui restaient devaient fuir à tout prix. Mais en France, quand la guerre est perdue en juin et l’armistice signé le 22 juin 1940, la situation pour les Juifs va devenir de plus en plus terrible. Dès qu’ils s’installent en zone occupée (la partie nord de la France jusqu’à la Loire et toute la côte du Nord au Sud[6]), les Allemands prennent des mesures d’exclusion contre les Juifs et le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, les met en action avec son administration et sa police, comme convenu dans le traité d’armistice. Pour des réfugiés juifs de Belgique, sans réseaux familiaux ou amicaux, les chances de s’en sortir sont faibles.

Ce que révèlent les archives belges est que les biens de Jozua / Szyja, comme ceux de son père Lazare, sont sous séquestre, dans le « secteur diamantaire », entre 1940 et 1942. En Belgique, comme en France, les biens juifs sont spoliés et « aryanisés » après les ordonnances allemandes de 1940 et 1941.

Nous ne savons ni quand ni où la famille est arrêtée. Les archives conservées au Mémorial de la Shoah à Paris indiquent que Chaya Wachsspress, née en 1901 à Cracovie et domiciliée à Anvers, sœur probable du père d’Esther, est arrêtée et déportée le 31 août 1942 par le convoi 26. On peut supposer qu’elle fut emprisonnée pendant la rafle du Vel d’hiv. Esther et sa famille sont-elles arrivés avec elle ? Avaient-ils tous déjà quitté Paris, s’ils y sont passés ? Ont-ils tenté de se réfugier en zone libre ? Se sont-ils fait arrêter à ce moment ? Il semblerait bien que cela a été le cas, car c’est ce qu’indiqueront plus tard les fiches des deux enfants. En revanche, on ne trouve pas la trace de Bernard, qui devait alors être âgé de 14 ans.]

Ont-ils été envoyés dans d’autres camps avant que la famille n’arrive à Drancy ? Début novembre, en tout cas, les deux filles et leurs parents sont dans le camp près de Paris. Drancy est un camp d’internement qui sert de camp de transit, situé en banlieue parisienne et utilisé par les autorités françaises et allemandes pour regrouper les Juifs avant leur déportation vers les camps de concentration et centres de mise à mort, principalement celui d’Auschwitz-Birkenau.

Comme les autres détenus de Drancy, Esther et Frida ont sûrement été internées dans des conditions extrêmement difficiles. Le camp de Drancy était dirigé alors par des Français et était gardé par des gendarmes. Il était surpeuplé, les conditions de vie étaient très difficiles, même si on pouvait recevoir des colis et du courrier. Les personnes internées étaient souvent soumises à des mauvais traitements, à la malnutrition et à des humiliations.

[Les parents Wachsstock sont déportés à Auschwitz par le Convoi 40 du 4 novembre 1942 et les deux sœurs, échappant à la déportation, sont confiées, comme « enfants bloqués », à l’UGIF, un organisme créé et sous contrôle du Commissariat Général aux Questions Juives, et directement lié au camp de Drancy. Elles sortent du camp (« libérées » selon la terminologie du camp), mais elles sont constamment contrôlées. Les SS du camp savent toujours où elles se trouvent, nous le verrons plus tard[7].

Le 18 décembre 1942, alors que leurs parents ont été déportés le 4 novembre, Esther et Frieda sont amenées depuis Drancy dans un centre d’accueil de l’U.G.I.F. (Union générale des israélites de France) par lequel passent tous les enfants avant d’être dispersés, en fonction de leur âge et de leur état de santé, dans différentes maisons d’enfants ou d’internats pour adolescents.

Nous ne savons pas pourquoi elles n’ont pas été déportées avec leurs parents, alors que tant d’enfants, même de nationalité française, l’ont été. En effet depuis juillet 1942, les Allemands ont décidé d’autoriser, sur la proposition de Pierre Laval, la déportation des enfants de moins de 16 ans des zones sud et nord. Ce qui est mis en œuvre dès le mois d’août.]

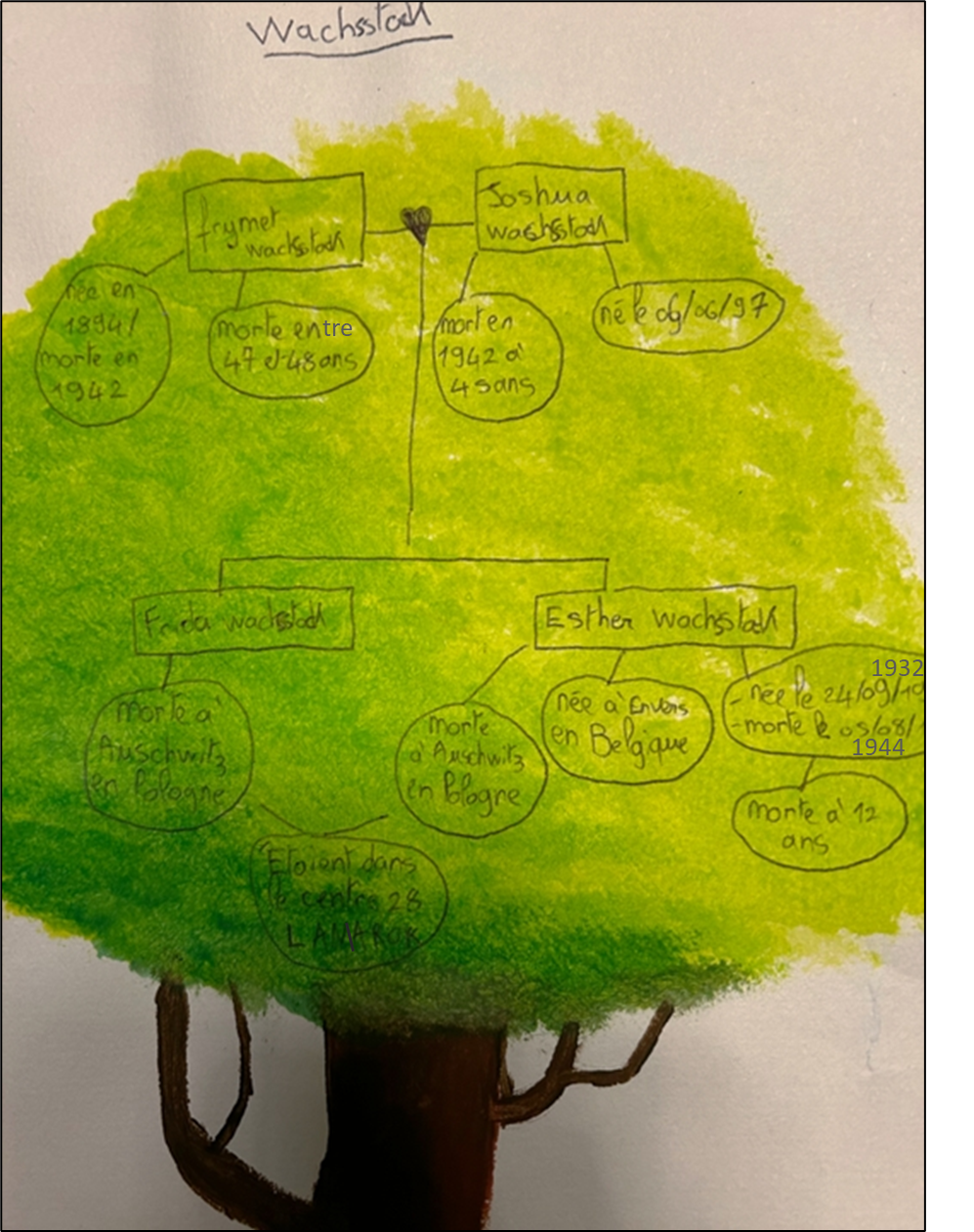

Un courrier du centre de l’U.G.I.F. où les fillettes arrivent, daté du 23 décembre 1942, informe les responsables du ravitaillement de l’organisme qu’elles sont sans carte d’alimentation et sans carte de textile et qu’il faut leur en attribuer (Fig. 1).

Figure 1 – Wachsstock Esther © SHD de Caen DAVCC, RG-210-Ugif-13.

Esther obtient ainsi la carte de textile n°26-8267 et Frieda la carte n°26-8268, toutes deux fournies par la mairie du 18e arrondissement de Paris, le quartier où est installé l’orphelinat où elles sont accueillies. Leur catégorie est « J2 », ce qui signifie qu’elles font partie des « jeunes et adolescents » de la population, et plus particulièrement des jeunes entre 6 et 12 ans, ce qui correspond à leur âge (en 1942, Esther a 10 ans, Frieda a 8 ans)8. Elles sont au centre 28 de l’UGIF, dit « Lamarck ».

L’U.G.I.F. a été créée par la loi du 29 novembre 1941. Ainsi que l’explique l’historien Jean Laloum, c’est au cours du second semestre 1942 que fut créé au sein de l’U.G.I.F., « le service social de la jeunesse ». Il avait pour vocation de s’occuper des jeunes restés au domicile familial après l’arrestation des parents. « C’est ce service qui fut à l’origine de la création des maisons d’enfants »9. Elles accueillent d’abord des enfants juifs orphelins ou placés par leur famille qui ne peuvent plus s’occuper d‘eux, et donc des enfants dont les parents ont été déportés (comme ceux d’Esther et de Frieda).

« Sa mission, dit le texte de sa création, est d’assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics, notamment sur les questions d’assistance, de prévoyance et de reclassement social », alors que la plupart des métiers sont interdits aux Juifs et que leurs outils de travail et leurs biens sont saisis et vendus. Ses ressources proviennent des biens des Juifs saisis par les Autorités d’Occupation et les contributions obligatoires. Tous les Juifs français sont obligés d’y adhérer. « L’Union Générale des Israélites de France est administrée par un conseil d’administration qui a été désigné par le commissaire général aux questions juives », est-il précisé. Si l’U.G.I.F. peut embaucher, après contrôle du CGQJ, du personnel juif, celui-ci ne sera pas à l’abri des déportations. Les locaux de la direction et le secrétariat de l’U.G.I.F. sont situés au 19, rue de Téhéran à Paris (8e arrondissement). L’U.G.I.F. sera dissoute à la Libération.

Les deux sœurs [qui ne sont pas francophones à l’origine] ont la chance de ne pas être séparées. Elles sont également chanceuses de pouvoir être accueillies, le dimanche, dans des familles juives10 inconnues, mais qui leur offrent un goûter et le plaisir de quitter pour une après-midi la cohue des enfants de leur centre. Leurs « correspondants » sont les Serruya, au 27, rue Poulet. Le dimanche 31 janvier 1943, elles se rendent chez eux.

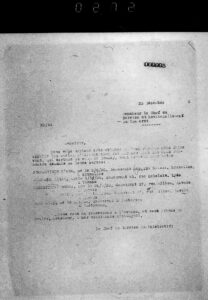

Puis, Esther et Frieda sont listées dans le registre des entrées du centre Guy-Patin, un autre site de l’U.G.I.F., respectivement avec les numéros d’entrée 248 et 247 (Fig. 2). Leur arrivée dans ce nouveau centre est datée au 4 février 1943. [Le centre Guy-Patin, fut de 1904 à 1940 « Le Toit familial », un foyer pour jeunes filles juives cherchant un travail, créé par la baronne Adélaïde de Rothschild, puis il est réquisitionné par les Autorités d’occupation. Situé au 9, rue Guy-Patin, dans le 10e arrondissement de Paris, ce grand et bel immeuble ne dispose pas de vraie cour ou de jardin, ce qui est problématique, les Juifs, enfants comme adultes, n’ayant pas le droit d’entrer dans les squares. La personne qui les y a emmenées est « M. Gourevitch ». Dans ce centre, chaque mois les enfants sont soumis à une visite médicale. On surveille leur poids de près car beaucoup d’enfants sont très malheureux, coupés de leur famille, ballotés de maison en maison, parfois après avoir été arrêtés violemment. Beaucoup ne mangent plus, sont dépressifs].

Le dimanche 7 février 1943, les sœurs Wasschstock sont toujours autorisées à retrouver les « correspondants » Serruya au 27, rue Poulet, depuis le service n°30 « Guy-Patin ». Cela représente une petite marche de dix minutes.

Figure 2 – Wachsstock Esther, © RG-210-Ugif-16.

Esther et Frieda échappent à la rafle du 10 février 1943 au centre Guy-Patin, qui concerne onze fillettes. Un document, qui recense les 53 enfants restants au centre Guy-Patin le 13 février 1943 (52 sur place, 1 à l’hôpital), signé par sa directrice « Mlle. C. Mossé », précise également qu’Esther et Frieda sont « sorties » pour être hébergées à Montreuil-sous-Bois, en banlieue est de Paris, [un centre fondé fin octobre 1942 et référencé sous le numéro 52. C’est un petit centre, qui héberge entre 15 et 21 enfants du mois d’avril 1943 au 21 juillet 1944. Les enfants du centre 52 vont à l’école dans leur quartier].

Le 21 mars 1943 mars, les sœurs Wachsstock ont une nouvelle autorisation de sortie, mais cette fois, c’est Mme Rosensweig qui les accueillent, 8, rue Auguste-Simon, à Maisons-Alfort pour leur sortie du dimanche… [Un long chemin depuis Montreuil-sous-Bois pour des petites filles, alors qu’elles sont suffisamment âgées pour porter l’étoile juive sur leurs vêtements et sont obligées de monter uniquement dans le dernier wagon du métro.]

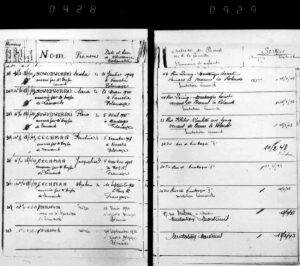

Quinze jours plus tard, le dimanche 4 avril 1943, elles se rendent à la même adresse. Ces sorties se répètent, les dimanches 25 avril 1943, 11 juillet 1943, 18 juillet 1943 et 1er août 1943 (Fig. 3). Nous ne savons pas qui est « Madame Rosensweig » pour les deux jeunes filles.

[Les « correspondants » de tous les enfants sont connus des Autorités allemandes, et les allées et venues des enfants très contrôlées, pour éviter les évasions, mises en œuvre parfois par des membres de la famille des enfants ou la résistance juive. Des évasions arrivèrent pourtant à la maison de Montreuil, début juillet. Les sœurs Wachsstock n’eurent pas cette chance].

Figure 3 – Wachsstock Esther © YIVO RG-210-62 Microfilm MK490-44, Ugif-9.

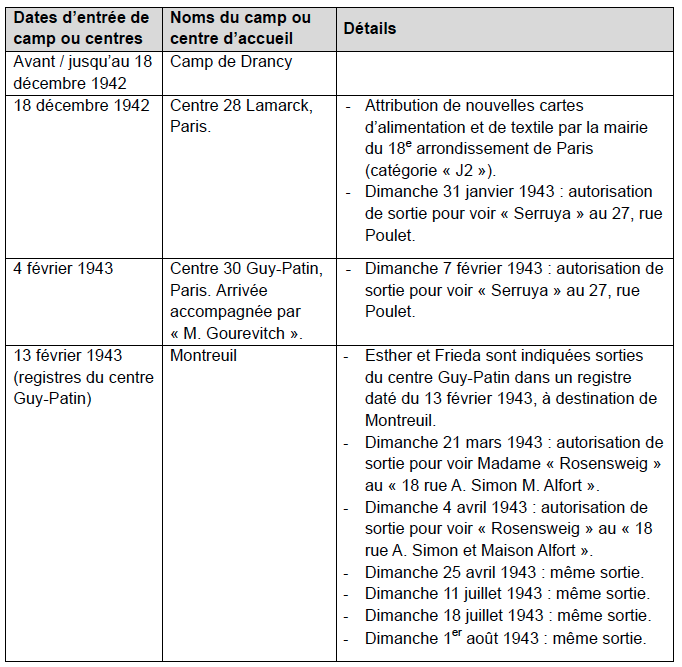

Tableau 1 – Frise chronologique récapitulative des déplacements d’Esther et de Frieda Wachsstock, entre 1942 et 1943.

La déportation d’Esther

Les archives fournies par l’association Convoi77 s’arrêtent ici. [Mais, avec des recherches, nous apprenons qu’à la rentrée scolaire 1943, les sœurs sont toujours à Montreuil et elles vont à l’école toute l’année 43-44. Mais, alors qu’ils ont terminé leur année scolaire et sont en vacances, insouciants et avertis du débarquement des Alliés en Normandie, le 21 juillet 1944, sur ordre du nazi Brunner qui commande le camp de Drancy d’une main de fer, les enfants de la maison U.G.I.F. de Montreuil sont tous raflés avec leurs monitrices. Dans toutes les autres maisons de la région parisienne, entre le 20 et 24 juillet, ce sera le même dispositif : arrivée de nuit ou à l’aube, embarquement des enfants dans des camionnettes jusqu’à Drancy où, le lendemain, ils sont fichés. Ils sont ensuite assignés à des chambrées, d’où ils peuvent à peine sortir en ce très chaud mois de juillet 1944].

Esther et sa sœur Frieda font partie des déportés du 77e convoi. Avec elles, presque tous les autres enfants et bébés qui vivaient dans les maisons de l’U.G.I.F. de la région parisienne, et 1000 adultes. Le départ du train est accéléré par Aloïs Brunner, commandant du camp de Drancy, à l’approche des Alliés depuis le débarquement du 6 juin 1944.

Le convoi 77 est le dernier grand convoi de déportés qui part de Drancy le 31 juillet 1944 vers le centre de mise à mort d’Auschwitz.

Auschwitz (en allemand « Konzentrationslager Auschwitz », « camp de concentration d’Auschwitz ») est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre de mise à mort11. Le camp est divisé en trois parties distinctes, Auschwitz I, faisant auparavant office de camp militaire, est un camp de concentration. Auschwitz II est le centre d’extermination. Auschwitz III est une usine chimique fabriquant du carburant de synthèse et un centre de travail forcé. Auschwitz est situé dans la province de Silésie, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Cracovie, sur le territoire des localités d’Oświęcim (Auschwitz en allemand) et de Brzezinka (Birkenau en allemand), annexées au Reich après l’invasion de la Pologne en septembre 193912.

Après un voyage infernal, où les déportés sont enfermés à 60 dans des wagons à bestiaux sur de la paille, quasiment sans eau, sans hygiène et pratiquement rien à manger, les enfants de l’U.G.I.F. étant réunis avec quelques adultes et pour certains, une infirmière, le train arrive dans la nuit du 3 au 4 août 1944 à Auschwitz.

En tout, 986 hommes et femmes sont déportées dans le convoi n°77, avec 324 enfants, soit 1306 personnes au total.13 Esther et Frieda font partie des 389 déportés du convoi 77 à avoir entre 0 et 19 ans. 52,3 % des déportés du convoi sont des Français ; la seconde nationalité représentée – et qui est liée aux origines familiales d’Esther et de Frieda – est polonaise, avec 14,9 % des déportés. Huit Belges sont dans le convoi, dont cinq sont des enfants détenus par l’U.G.I.F. (quatre l’étaient à Montreuil). Sur les 1 306 personnes déportées dans ce convoi, 836 sont assassinées par le gaz dès leur arrivée à Auschwitz.

Sur le quai, près du camp de Birkenau, où se faisait la sélection entre les déportés qui iraient travailler et ceux qui serait immédiatement conduits aux chambres à gaz avant de disparaître dans les fours crématoires, les invalides, les personnes âgées, les enfants et les parents avec des enfants étaient poussés vers des camions qui les emmenaient vers la mort. Esther et Frieda, encore des enfants, font sûrement parties de ces personnes tuées dès leur arrivée.

L’acte de décès d’Esther indique qu’elle meurt le 5 août 1944.

Les recherches sur Esther après sa mort

Plusieurs documents fournis par l’association Convoi77 proviennent d’institutions différentes. Voici une présentation des recherches que nous avons faites, pour mieux comprendre le dossier administratif posthume d’Esther Wachsstock.

L’ONACVG signifie « Office national des combattants et des victimes de guerre ». Il a un logo qui ressemble au bâtiment des Invalides. La date de création de l’ONACVG est 1916. Cette organisation met en lumière des personnes dans les guerres pour que notre génération sache leur histoire et leur parcours. Cette organisation a fait des recherches sur Esther, a demandé et établi ses actes de décès et de naissance, comme à la mairie de Montreuil.

Nous disposons de documents qui montrent que l’ONACVG demande l’attribution à partir de 2011 de la mention « mort en déportation » pour Esther et Frieda Wachsstock. Cette mention est apposée à l’état civil de leur dernier domicile sur l’acte de décès des personnes de nationalité française ou ayant vécu en territoire français qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp de concentration, y sont décédées. La mention a été instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 en France14.

Elle est attribuée aux personnes selon les critères suivants :

- il faut que l’on soit sûr que la personne soit bien morte en déportation et non en dehors comme, par exemple, lors d’une fuite ;

- le dossier de la personne est examiné par le ministère qui est actuellement sous l’autorité du ministère des Anciens Combattants ;

- il faut que les preuves de la déportation ou du décès dans le camp soient claires et suffisantes, sans quoi le dossier peut être rejeté ;

- certaines personnes ayant subi la déportation, mais n’ayant pas été incluses dans les listes officielles des déportés en raison de documents perdus ou détruits, ou même jamais enregistrés, ne pourront pas être reconnues officiellement « mort en déportation » ;

- le fait aussi d’avoir un nom mal orthographié et/ou une identité mal documentée peut compliquer la démarche (ce qui est fréquent) ;

- il faut une demande de la famille, car le statut « mort en déportation » n’est pas attribué automatiquement ; donc si la famille n’a pas pu (parce que tout le monde est mort) ou voulu effectuer la démarche alors le déporté ne sera pas reconnu officiellement « mort en déportation ». Cependant, les services de l’État ont entrepris des démarches pour que cette mention puisse figurer sur l’état civil de celles et ceux pour lesquels la démarche n’avait pas été faite dans les années 1950-1960.

Esther Wachsstock a obtenu la mention « mort en déportation » le 7 mai 2013, car :

- elle figure sur la liste officielle des déportés de France vers un camp de concentration nazi. Le fait qu’elle ait été déportée de Drancy vers Auschwitz qui est une trajectoire bien documentée participe à sa validité ;

- les archives indiquent bel et bien la mort d’Esther Wachsstock à Auschwitz ;

- la loi française de 1946 établit que le qualificatif « mort en déportation » est attribué aux personnes arrêtées et déportées par les nazis ou leurs collaborateurs, puis assassinées dans un camp de concentration ou pendant leur transfert. Esther Wachsstock remplit ces critères

- son cas a été étudié par le ministère des Anciens Combattants et par les institutions mémorielles françaises, ce qui a permis d’inscrire officiellement son nom pour préserver sa mémoire.

Pour conclure, Esther Wachsstock a obtenu cette reconnaissance car son arrestation, sa déportation et son décès dans les camps nazis répondent pleinement aux critères établis par la législation française. Ce qualificatif vise à honorer sa mémoire et celle des millions de victimes de la Shoah.

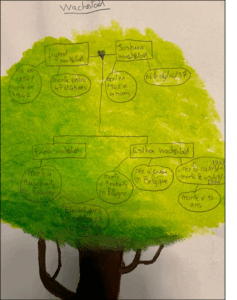

Figure 4 – Arbre généalogique d’Esther Wachsstock, réalisé par Ombline et Yara.

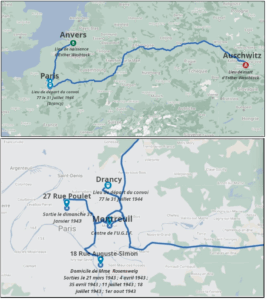

Figure 5 – Deux cartes de synthèse réalisées par Théodore, Arnaud et Deniz sur le parcours d’Esther Wachsstock en Europe et à Paris (Googlemaps).

Partie 2 : le journal intime fictif d’Esther Wachsstock

Entrée n°1 – après Drancy

Par Axel et Kelyan

22 décembre 1942

Cher journal,

Je prends un temps pour écrire quelques lignes, pour décrire une partie de ma vie.

Avec Frieda, ma petite sœur, nous avons été placées dans un des centres de l’U.G.I.F., à Paris. Nous avons pu sortir du camp de Drancy, sans savoir trop comment. Nous n’avons ni carte d’alimentation ni carte de textile ; j’espère que nous en aurons bientôt.

Par Bastien et Ilan

24 décembre 1942

Cher journal,

Je prends un temps pour écrire quelques lignes, pour décrire une partie de ma vie et celle de ma petite sœur, Frieda. C’est un réel cauchemar.

Nous avons été abandonnées à nous-mêmes, nos parents arrêtés. Nous n’avons plus de chez nous. Nous sommes arrivées il y a quelques jours dans un lieu inconnu, un centre d’accueil de l’ U.G.I.F. . Il y a de nombreux enfants que nous ne connaissons pas.

On nous a attribué des cartes pour les vêtements à ma sœur et moi, les cartes 26-8267 et 26-828.

Avant, nous étions au camp de Drancy où la vie était très compliquée car les personnes étaient pour la plupart maltraitées et humiliées, il y avait peu de nourriture. Le camp était surchargé, il y avait beaucoup trop de monde.

Entrée n°2 – Sorties rue Poulet

Par Hugo B, Lou, Thiméo, Domitille, Charlène

27 janvier 1943

Cher journal,

Nous avons appris, ma sœur et moi, que dans peu de jours, nous allons rencontrer notre correspondante, madame Serruya. J’espère que nous allons faire des jeux comme nous faisions avec nos parents, je suis triste d’avoir été séparée d’eux. Nous avons déjà beaucoup parlé par écrit, mais je suis encore plus pressée de la rencontrer.

Nous savons que la maison de notre correspondante ne se trouve pas très loin du centre où ma sœur et moi nous sommes accueillies, le centre 28 Lamarck. Nous nous ennuyions, mais notre correspondante nous donne des informations concernant l’extérieur et nous supportons mieux notre situation. Madame Serruya nous pose des questions sur notre vie au centre.

Frieda et moi faisons beaucoup de parties de cartes et des petits dessins, nous jouons à la marelle. Nous avons aussi des cours15. Mes parents me manquent terriblement mais grâce à Frieda je tiens bon. La pauvre fait des cauchemars toutes les nuits et ne mange pas beaucoup, nos parents lui manquent aussi. J’essaye de la faire rire et de lui faire connaître d’autres enfants qui sont dans la même situation que nous, mais malgré tous mes efforts, elle reste triste. J’ai très peur que nous soyons les prochaines à nous faire arrêter par les Allemands.

31 janvier 1943

Notre rencontre avec madame Serruya s’est très bien passée, c’est une personne gentille et intéressante ; nous nous entendons plutôt bien avec elle. Elle nous a accueillies chez elle avec son mari, ils avaient préparé un thé et plein de petits biscuits trop trop bons. Frieda s’est régalée, ça faisait longtemps que je n’avais pas vu Frieda si heureuse. Nous avons joué aux petits chevaux, aux dames, aux cartes. Nous avons aussi parlé de ce qui se passait à Paris et de ce qui pourrait nous arriver, mais pas trop longtemps pour ne pas faire peur à Frieda.

Nous espérons bientôt les revoir.

4 février 1943

Les rumeurs de rafle nous ont forcées à changer de centre, nous sommes arrivées avec Frieda au centre Guy-Patin.

10 février 1943

Nous avons encore changé de centre, au centre Guy-Patin, il y a eu une rafle ! Nous sommes cette fois à Montreuil. Madame Serruya n’est plus notre correspondante. Nous sommes très tristes, Frieda est inconsolable depuis cette annonce, moi aussi je suis triste, je voulais la revoir.

Entrée n°3 – Sorties 18 rue Auguste-Simon Maisons-Alfort

Par Ombline, Yara, Méline, Arnaud, Deniz, Théodore

21 mars 1943

Cher journal,

Aujourd’hui, j’ai été avec Frieda chez madame Rosensweig, notre nouvelle correspondante qui habite au 18 rue Auguste Simon à Maisons-Alfort. Nous avons rencontré ses enfants, Camille et Lucas. On a joué à cache-cache dans le jardin, j’ai cueilli les pâquerettes mais Camille m’a grondée car selon elle j’avais cueilli « ses

pâquerettes ». Pour se faire pardonner, elle m’a offert une tulipe après et nous avons joué à chat. Je l’ai laissée gagner pour me réconcilier avec elle, même si j’aurais pu gagner aisément.

Plus tard nous nous sommes isolés avec Lucas, c’était très sympathique, nous sommes montés dans un arbre et nous avons discuté de tout et de rien.

4 avril 1943

Cher journal,

Je me suis disputée aujourd’hui avec Camille chez madame Rosensweig et nous avons été privées de dessert, mais en secret Lucas a partagé le sien avec moi. Nous avons tous mangé la tarte aux légumes jusqu’à la dernière miette. Camille m’a regardée méchamment pendant tout le repas. Heureusement, madame Rosensweig est stricte mais gentille ! Frieda l’aime beaucoup et passe énormément de temps avec elle.

Entrée n°4 : juste avant l’arrestation

Par Hugo T, Baptiste, Mélina, Arthur

Le …. (date effacée)

Cher journal,

J’ai vraiment peur que l’on nous arrête avec Frieda. Nous avons entendu aujourd’hui des cris retentir dans la rue d’à côté, il y a dû y avoir des familles qui ont été découvertes et emmenées par la police. Je redoute le moment où les policiers viendront et nous prendront tous.

Entrée n°5 : juste avant la déportation

Par Elise, Joanna, Louane

30 juillet 1944

Cher journal,

Cela fait longtemps que je n’ai pas écrit car tu avais été confisqué par les surveillants, mais j’ai pu trouver un nouveau cahier pour te remplacer.

Ma sœur et moi avons vécu ces derniers jours à Drancy. La vie est compliquée car c’est difficile de se nourrir, de se doucher et de dormir car les gardes dehors crient et l’eau est gardée pour boire. La journée, on sort parfois dans la cour pour s’amuser, mais on est très nombreux et les gardes nous hurlent dessus la plupart de temps car Frieda fait trop de bruit. La nuit, elle dort très mal et pleure beaucoup. Elle s’endort seulement quand je lui raconte des histoires. Souvent, elle se réveille en plein milieu de la nuit à cause de ses cauchemars.

Ça fait longtemps que nous n’avons pas rendu visite à madame Rosensweig et aux Serruya, ils nous manquent beaucoup aussi.

J’aime bien coiffer ma sœur et lui mettre des barrettes que maman m’avait données. Il y a des petites fleurs dessus, bleues et roses, qui me rappellent celles que j’allais cueillir avec elle. Ça fait plaisir à Frieda de se sentir jolie.

Depuis ce matin, les gardes agissent bizarrement, ils ont l’air agités et perturbés. Je pense savoir ce qu’il se passera bientôt quelque chose, on va peut-être partir quelque part, et on nous a donné une étiquette à garder autour du cou, avec un numéro. Mais, pour le bien de Frieda, je préfère lui cacher la réalité. Au début de notre séjour, des gens m’ont dit que nous partirions en voyage, vers une destination nommée « Pitchipoï ».

Réflexions des élèves sur le projet

Durant ce projet j’ai appris diverses choses comme l’existence de l’ U.G.I.F. ou le fait que les parents et enfants juifs n‘étaient pas [toujours] déportés en même temps. (Arnaud)

Pendant ce projet, j’ai appris beaucoup de choses sur la déportation des Juifs. J’ai compris à quel point c’était horrible et injuste. Ce projet m’a aussi appris à faire des recherches et à mieux écrire un texte en me mettant à la place de quelqu’un. (Bastien)

L’élément qui m’a marquée sont les correspondants car ils [étaient] tous très courageux (Domitille)

L’élément qui m’a le plus marquée c’est la mort d’Esther jeune, ça m’a fait de la peine qu’elle soit morte aussi jeune. (Yara)

Les éléments qui m’ont marquée sont qu’Esther et Frieda se retrouvent sans parents, qu’elles vivent dans un centre avec d’autres enfants [qui seront] déportés. (Charlène)

J’ai pu m’immerger un peu plus dans la vie d’une future déportée. (Théodore)

Il y a eu [des difficultés] : les documents ne disaient pas toujours la même chose, certains étaient modifiés. (Ilan)

Nous avons inventé le déroulement de la visite [d’Esther et de Frieda] chez leur correspondante. Nous voulions qu’elles aient des moments agréables comme toutes les petites filles de leur âge. Les difficultés rencontrées pendant ce projet étaient d’inventer des passages de leur vie car nous n’avions pas assez d’informations concernant leur vie avant leur déportation. […] Le fait qu’Esther n’ait que 10 ans, nous a posé problème car nous ne pouvions pas utiliser un langage trop soutenu. (Hugo B.)

Auteurs : les élèves de la 3eA, du collège Fernand-Léger (18100 Vierzon, France), avec leur professeur d’histoire (Mme Mahieu) et de français (Mme Tourneur).

Pour la partie historique de la biographie, les élèves qui ont participé par écrit au projet sont Arnaud, Charlène, Deniz, Domitille, Hugo B., Ilan, Joanna, Lou, Louane, Méline, Mohamed, Ombline, Théodore, Thiméo, Yara.

Pour la partie littéraire de la biographie, les élèves qui ont participé par écrit au projet sont Hugo T., Mélina, Arthur, Baptiste, Arnaud, Charlène, Deniz, Domitille, Hugo B., Ilan, Joanna, Lou, Louane, Méline, Ombline, Théodore, Thiméo, Yara.

Notes & références

[1] Une page généalogique sur le site « geni.com », tenu par Eilat Gordin Levitan avec pour dernière mise à jour le 29 avril 2022, indique que Joshua Wachsstock est né le 9 juin 1896 à Cracovie en Pologne et est mort durant la Shoah en 1942. Cet arbre renvoie à d’autres personnes avec des informations qui semblent concorder puisque Joshua est dit marié à « Frumet Wachsstock » (née en 1894 à Cracovie également) et père de « Dov Ze’ev » (mort vers 1943), d’« Esthere » et de « Tamar Frieda ». [Dans la même ville, on trouve également Jacobus (Jacob) Paul (né en 1878) (marié avec Rivka Lerner), Lazar Szyja (1906), Sara Matel, Anna (née en 1906), Naftali (1906), David Esriel (né en 1900), arrivés à Anvers entre 1901 et 1915, selon l’index de la police de l’immigration belge et passés par les Pays-Bas. Sans doute également de la famille]. De plus, une famille Wachsstock est arrivée à Anvers entre 1901 et 1915. Elle est composée de l’adulte Lazar (né en 1875), de sa femme Sara-Racheli Rakover (née en 1875), des enfants nés à Cracovie : Johia /Jozua (1897), Mathilda Frymeta (1900), Chaja (1901) Rebecca/ Ryfka (1903), Temar Freida (1906), et David né à Borgerhout, (un quartier d’Anvers) en novembre 1912. Ils sont les parents et frères et soeurs du père d’Esther. On trouve aussi leur trace sur l’index des registres de la population des Pays-Bas. Ils seraient donc partis de Pologne en, ou après, 1906, et arrivés avant novembre 1912 à Anvers. Références : Geneanet; et également le Belkish Staatsblad

[2] Un pogrom : une attaque accompagnée de pillages et de meurtres perpétrés contre une

communauté juive (dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 20 octobre 2025).

[3] Strube et Franssen, Inventaire des archives du séquestre de la Brüsesler Trehandgesekkschaft et du groupe 12 y compris les archives du Service Belgique de l’Office de politique coloniale du NSDAP, Formulaires de déclaration M et formulaires de décès, cessation, transport ou cession pour

commerçants et sociétés relatifs à des commerçants et des firmes commerciales (notamment dans le secteur diamantaire) avec une chemise qui contient des informations sur le père et le fils Wachsstock : 1319 C12-1323 et C12-1324. Instrument I 25, à Anvers (Antwerpen), classés alphabétiquement (Str-Weil), Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier. Anvers a eu un statut spécial dans le cadre de l’aryanisation des biens juifs.

[4] « L’invasion allemande de l’Europe de l’Ouest, mai 1940 » encyclopédie multimédia de la Shoah

[5] Plusieurs documents indiquent qu’elle est née le 24 septembre 1932, mais cette date est toujours rayée au profit de celle du 10 janvier.

[6] L’Alsace et la Moselle sont annexées de facto. Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés au

Commandement militaire de Belgique.

[7] « Constamment, les Allemands tenaient à être informés de façon précise, sur l’effectif de tous les enfants – bloqués ou non – exigeant les listes les plus complètes possibles : nom, prénoms,

nationalité, date et lieu de naissance, adresse », écrit Jean Laloum dans l’article « L’UGIF et ses

maisons d’enfants : le centre de Montreuil-sous-Bois », dans la revue Le Monde Juif (1984/4).

Les biographies de déportés réalisées par les élèves du Collège Fernand-Léger, Vierzon (18100), avec leur professeure d’histoire-géographie, Mme Mahieu :

English

English Polski

Polski